2017年にインターネットオークションにてまくりの状態にて約2万円で落札した作品です。入手先は郷里の付近からです。本ブログでかなりの数の蓑虫山人の作品を紹介してきましたが、今ではインターネットオークションや郷里の骨董店でも作品は見かけなくなりました。作品の入手困難な画家の一人でしょう。

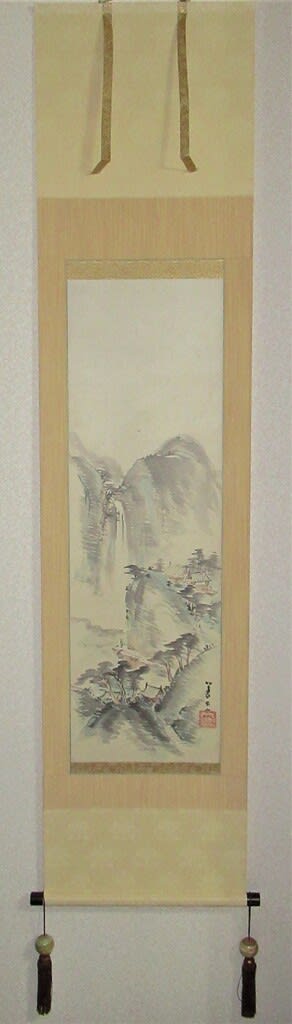

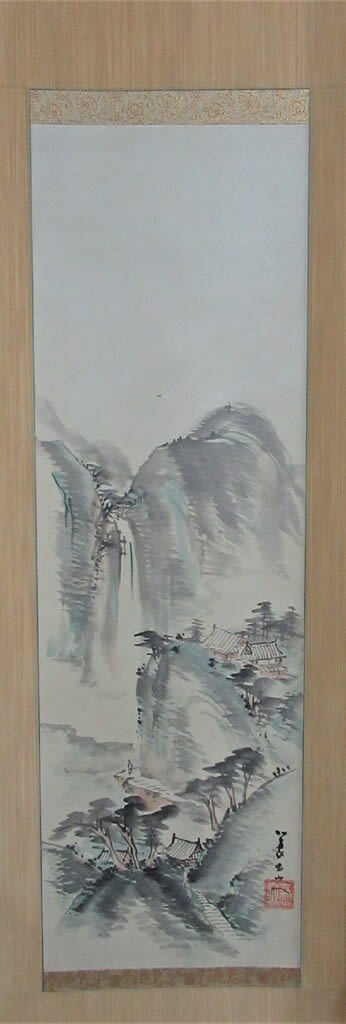

中野山浅絳山水図 その2 蓑虫山人筆

紙本淡彩軸装 軸先陶製 誂箱+タトウ

全体サイズ:横*縦 画サイズ:横310*縦980

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

作品に押印されている印章は当方の資料と一致します。同時に他に「虎図」もまくりの状態での入手しています。

蓑虫山人の名の由来:放浪の絵師として知られる蓑虫山人、本名は土岐源吾。虫の蓑虫が家を背負うように折りたたみ式の幌(テントのようなもの)を背負い、嘉永2年(1849)14歳のときに郷里を出て以来、幕末から明治期の48年間にわたって全国を放浪し、その足跡は全国各地に残されている。その姿から蓑虫山人と称せられている。

ある野宿の夜、梢にぶら下がる蓑虫を見た源吾(蓑虫山人)は、虫ですらキチンとした家を持っているのに人間の自分がこんな状態なのはまったく情けない。と、ひらめき、工夫を凝らして折りたたみ式のテントを兼ねた笈を自作することとなった。これさえあれば宿に困ることがない。それどころかどこでも好きなところに居を構えることができるというものだ。家を背負った放浪の絵師、“蓑虫山人”の誕生である。蓑虫には出身地である“美濃”もかかっているのは言うまでもないことかもしれないが、漂泊の先達である松尾芭蕉が、門人の服部土芳の庵につけた“蓑虫庵”も頭の片隅にはあっただろうと想像する。自身が芭蕉の弟子であるかのような気分に蓑虫は浸っていたのかもしれない。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

西郷隆盛救出:晩年、蓑虫は名古屋で甥の光孝に昔を振り返りこう語っていたという。「あの西郷南洲(西郷隆盛)と月照和尚が、薩摩の海に船を浮かべ、相抱き合い入水自殺をしたときに、その船に乗り合わせ、両人を救助した寺男の重助と伝えられておるのは、実はこの俺であった」と・・・。

月照の薩摩入りに同行し、西郷と月照が入水した屋形船にも同船していた平野国臣は、蓑虫と旧知の間柄といわれている。月照と平野国臣が薩摩に向かっている時期に、その動線上でもある肥後熊本に蓑虫が滞在していたことは、不退寺に残された絵日記で確認されている。月照は罪人として幕府に追われている存在で、薩摩入りは危険の伴う隠密行動だったことを考えると、志士でもなく政治活動とは関係のない寺男の重助を連れていくだろうかという疑問も浮かぶ。

これは想像の話だが、蓑虫は平野国臣と知らぬ仲ではない志士、しかも藩や家柄に縛られていない自由な存在。14歳からの旅で鍛えられた蓑虫はこのとき23歳、少し変わり者だがこの危険な道中にうってつけの人物だったのではないだろうか。

西郷はこの事件の後、仲間の手引きもあり、月照とともに死んだこととして奄美大島に3年間身を隠すこととなる。実はそのときに西郷の使っていた変名が「菊池源吾」という。菊池は西郷の出身の村のルーツの名前、そして源吾は蓑虫の本名だ。ほかにこの名前を使う理由も見当たらず漢字も同じ。これを偶然と片づけるのは少し無理があるのではないかと思う。たとえ蓑虫が重助でなかったとしても、この道中のどこかでか、西郷の活動のどこかで、西郷と蓑虫はつながり、その使われていない「源吾」を西郷はいっとき拝借したのではないのだろうか

Image may be NSFW.

Clik here to view.

遮光土器の発見:明治20年の蓑虫山人は亀ヶ岡遺跡を二度目の発掘をしている。発掘の様子を蓑虫は手紙で送り、それが明治20年6月に発行された東京人類学会誌第2巻16号に掲載されている。この寄稿は日本の考古学の中でも実はものすごく重要な文なので、ここで原文を(少し読みやすくして)紹介しておく。

「陸奥瓶岡(亀ヶ岡)ニテ未曾有ノ発見——四月上旬、西津軽郡瓶岡において古今無双の珍物を発見いたし申候。当日迂生自身(自分のこと)鍬をとり土人(原文ママ)とともに労力をかけ、土中一尺ばかりを掘り出したところ忽然と瓶十個、石剣五本、曲玉四個、人形一対、玉質磐石(磐石の意味不明、翡翠の大珠のことか)及び菅玉無数を封したる壺一個を発見せり(中略)、人形は男女二人を模したる者にして、一個は乳を具し胸に角玉様のものを飾り頭後に結髪せり、一個は冠を被り左右の腕に大礼服に似たる模様を彫り、想うに古代首長を模擬したる者か、兎に角無類に御座候。

古物発見に付き三日間を費やし土人の騒動一方ならず、迂生は種々説法を聴かし曲玉四顆、磐石一、石剣若干を手に入れたり但し人形は毀損したる分を購ひ申候。この珍物を毀損せしは掘得たる際土人等所有権を争ひ一場の争闘を起し罵声の声と共に数個に砕け申候。此人形一対考古学者にとりて無上の佳品と存じ候。瓶及人形(完全なる者)は非常の高値にて迂生等の及ぶ所にあらず(中略)図は後便に託し差上申す可く候」(中略・一部( )書きは筆者による)

数個に砕け申候——最後のくだりはいかにも蓑虫らしい話ではある。そもそも亀ヶ岡遺跡は掘ると瀬戸物が出ることから、瓶ヶ岡、などと呼ばれ、戦国時代から地元では有名な場所であったのだが、この蓑虫の寄稿が亀ヶ岡遺跡を中央に紹介したはじめての文となる。この寄稿から2年後には初の学術調査、さらに明治28年と29年にはもっと大規模な調査が行われたことを考えれば、この遺跡が縄文晩期を代表する文化の名前になるほど有名になったのは、蓑虫山人の功績といってもいいだろう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

遮光器土偶の中でも最も有名な片足の遮光器土偶(右ページ、東京国立博物館、この土偶も亀ヶ岡遺跡出土)のスケッチが残されている。そのスケッチにはこう書かれている。「大ノ人形図、西津軽郡舘岡村加藤氏ノ蔵、堀得タル時ハ明治二十年四月ナリト云」。蓑虫の発掘した時期とこの土偶の発掘された時期はほとんど一致している。まさか蓑虫が人類学会誌に投稿した2体の土偶のうちのひとつがこの遮光器土偶なのか?

蓑虫山人の研究をしている方はこう言う。「そのまさかの可能性はあると思っています。実はかねてから一部ではそうささやかれていたことではあるのですが……、ただこれ以上のことはわかっていないのです」

当時の亀ヶ岡の様子がどんなものだったのかははっきりとはわからない。しかし、ひと月に何度も発掘されたりするような賑わいがあったとはとても思えない。可能性のひとつであっても、有力なひとつに違いない。

もしあの土偶を蓑虫山人が掘ったのであればこれは驚くような発見だ。片足の遮光器土偶はあれだけの優品かつ縄文時代全体の象徴的な存在であるのにいまだに国宝ではない。そういう点では現在国宝に指定されている5体の土偶の後塵を拝していることになる。その理由として発掘時の状況がよくわかっていないということがこの土偶には挙げられているのだろう。蓑虫山人のいかんともし難い胡散臭さが邪魔をしている可能性もあるのだが。

調べれば調べるほど面白い人物・・・???

中野山浅絳山水図 その2 蓑虫山人筆

紙本淡彩軸装 軸先陶製 誂箱+タトウ

全体サイズ:横*縦 画サイズ:横310*縦980

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

作品に押印されている印章は当方の資料と一致します。同時に他に「虎図」もまくりの状態での入手しています。

蓑虫山人の名の由来:放浪の絵師として知られる蓑虫山人、本名は土岐源吾。虫の蓑虫が家を背負うように折りたたみ式の幌(テントのようなもの)を背負い、嘉永2年(1849)14歳のときに郷里を出て以来、幕末から明治期の48年間にわたって全国を放浪し、その足跡は全国各地に残されている。その姿から蓑虫山人と称せられている。

ある野宿の夜、梢にぶら下がる蓑虫を見た源吾(蓑虫山人)は、虫ですらキチンとした家を持っているのに人間の自分がこんな状態なのはまったく情けない。と、ひらめき、工夫を凝らして折りたたみ式のテントを兼ねた笈を自作することとなった。これさえあれば宿に困ることがない。それどころかどこでも好きなところに居を構えることができるというものだ。家を背負った放浪の絵師、“蓑虫山人”の誕生である。蓑虫には出身地である“美濃”もかかっているのは言うまでもないことかもしれないが、漂泊の先達である松尾芭蕉が、門人の服部土芳の庵につけた“蓑虫庵”も頭の片隅にはあっただろうと想像する。自身が芭蕉の弟子であるかのような気分に蓑虫は浸っていたのかもしれない。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

西郷隆盛救出:晩年、蓑虫は名古屋で甥の光孝に昔を振り返りこう語っていたという。「あの西郷南洲(西郷隆盛)と月照和尚が、薩摩の海に船を浮かべ、相抱き合い入水自殺をしたときに、その船に乗り合わせ、両人を救助した寺男の重助と伝えられておるのは、実はこの俺であった」と・・・。

月照の薩摩入りに同行し、西郷と月照が入水した屋形船にも同船していた平野国臣は、蓑虫と旧知の間柄といわれている。月照と平野国臣が薩摩に向かっている時期に、その動線上でもある肥後熊本に蓑虫が滞在していたことは、不退寺に残された絵日記で確認されている。月照は罪人として幕府に追われている存在で、薩摩入りは危険の伴う隠密行動だったことを考えると、志士でもなく政治活動とは関係のない寺男の重助を連れていくだろうかという疑問も浮かぶ。

これは想像の話だが、蓑虫は平野国臣と知らぬ仲ではない志士、しかも藩や家柄に縛られていない自由な存在。14歳からの旅で鍛えられた蓑虫はこのとき23歳、少し変わり者だがこの危険な道中にうってつけの人物だったのではないだろうか。

西郷はこの事件の後、仲間の手引きもあり、月照とともに死んだこととして奄美大島に3年間身を隠すこととなる。実はそのときに西郷の使っていた変名が「菊池源吾」という。菊池は西郷の出身の村のルーツの名前、そして源吾は蓑虫の本名だ。ほかにこの名前を使う理由も見当たらず漢字も同じ。これを偶然と片づけるのは少し無理があるのではないかと思う。たとえ蓑虫が重助でなかったとしても、この道中のどこかでか、西郷の活動のどこかで、西郷と蓑虫はつながり、その使われていない「源吾」を西郷はいっとき拝借したのではないのだろうか

Image may be NSFW.

Clik here to view.

遮光土器の発見:明治20年の蓑虫山人は亀ヶ岡遺跡を二度目の発掘をしている。発掘の様子を蓑虫は手紙で送り、それが明治20年6月に発行された東京人類学会誌第2巻16号に掲載されている。この寄稿は日本の考古学の中でも実はものすごく重要な文なので、ここで原文を(少し読みやすくして)紹介しておく。

「陸奥瓶岡(亀ヶ岡)ニテ未曾有ノ発見——四月上旬、西津軽郡瓶岡において古今無双の珍物を発見いたし申候。当日迂生自身(自分のこと)鍬をとり土人(原文ママ)とともに労力をかけ、土中一尺ばかりを掘り出したところ忽然と瓶十個、石剣五本、曲玉四個、人形一対、玉質磐石(磐石の意味不明、翡翠の大珠のことか)及び菅玉無数を封したる壺一個を発見せり(中略)、人形は男女二人を模したる者にして、一個は乳を具し胸に角玉様のものを飾り頭後に結髪せり、一個は冠を被り左右の腕に大礼服に似たる模様を彫り、想うに古代首長を模擬したる者か、兎に角無類に御座候。

古物発見に付き三日間を費やし土人の騒動一方ならず、迂生は種々説法を聴かし曲玉四顆、磐石一、石剣若干を手に入れたり但し人形は毀損したる分を購ひ申候。この珍物を毀損せしは掘得たる際土人等所有権を争ひ一場の争闘を起し罵声の声と共に数個に砕け申候。此人形一対考古学者にとりて無上の佳品と存じ候。瓶及人形(完全なる者)は非常の高値にて迂生等の及ぶ所にあらず(中略)図は後便に託し差上申す可く候」(中略・一部( )書きは筆者による)

数個に砕け申候——最後のくだりはいかにも蓑虫らしい話ではある。そもそも亀ヶ岡遺跡は掘ると瀬戸物が出ることから、瓶ヶ岡、などと呼ばれ、戦国時代から地元では有名な場所であったのだが、この蓑虫の寄稿が亀ヶ岡遺跡を中央に紹介したはじめての文となる。この寄稿から2年後には初の学術調査、さらに明治28年と29年にはもっと大規模な調査が行われたことを考えれば、この遺跡が縄文晩期を代表する文化の名前になるほど有名になったのは、蓑虫山人の功績といってもいいだろう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

遮光器土偶の中でも最も有名な片足の遮光器土偶(右ページ、東京国立博物館、この土偶も亀ヶ岡遺跡出土)のスケッチが残されている。そのスケッチにはこう書かれている。「大ノ人形図、西津軽郡舘岡村加藤氏ノ蔵、堀得タル時ハ明治二十年四月ナリト云」。蓑虫の発掘した時期とこの土偶の発掘された時期はほとんど一致している。まさか蓑虫が人類学会誌に投稿した2体の土偶のうちのひとつがこの遮光器土偶なのか?

蓑虫山人の研究をしている方はこう言う。「そのまさかの可能性はあると思っています。実はかねてから一部ではそうささやかれていたことではあるのですが……、ただこれ以上のことはわかっていないのです」

当時の亀ヶ岡の様子がどんなものだったのかははっきりとはわからない。しかし、ひと月に何度も発掘されたりするような賑わいがあったとはとても思えない。可能性のひとつであっても、有力なひとつに違いない。

もしあの土偶を蓑虫山人が掘ったのであればこれは驚くような発見だ。片足の遮光器土偶はあれだけの優品かつ縄文時代全体の象徴的な存在であるのにいまだに国宝ではない。そういう点では現在国宝に指定されている5体の土偶の後塵を拝していることになる。その理由として発掘時の状況がよくわかっていないということがこの土偶には挙げられているのだろう。蓑虫山人のいかんともし難い胡散臭さが邪魔をしている可能性もあるのだが。

調べれば調べるほど面白い人物・・・???