年末には息子と二人で理髪店へ・・。息子は義母と親戚の理髪店で散髪したことはあるりますが、本格的な客としての理髪店は初めてでした。おとなしく座って散髪されていましたが、帰宅後この髪型が気に入らないらしく、家内に注文つけて再度散髪・・、末恐ろしきかな![]() *理髪店ではカメラ忘れて撮影できず

*理髪店ではカメラ忘れて撮影できず![]() その後は年賀状書き・・。

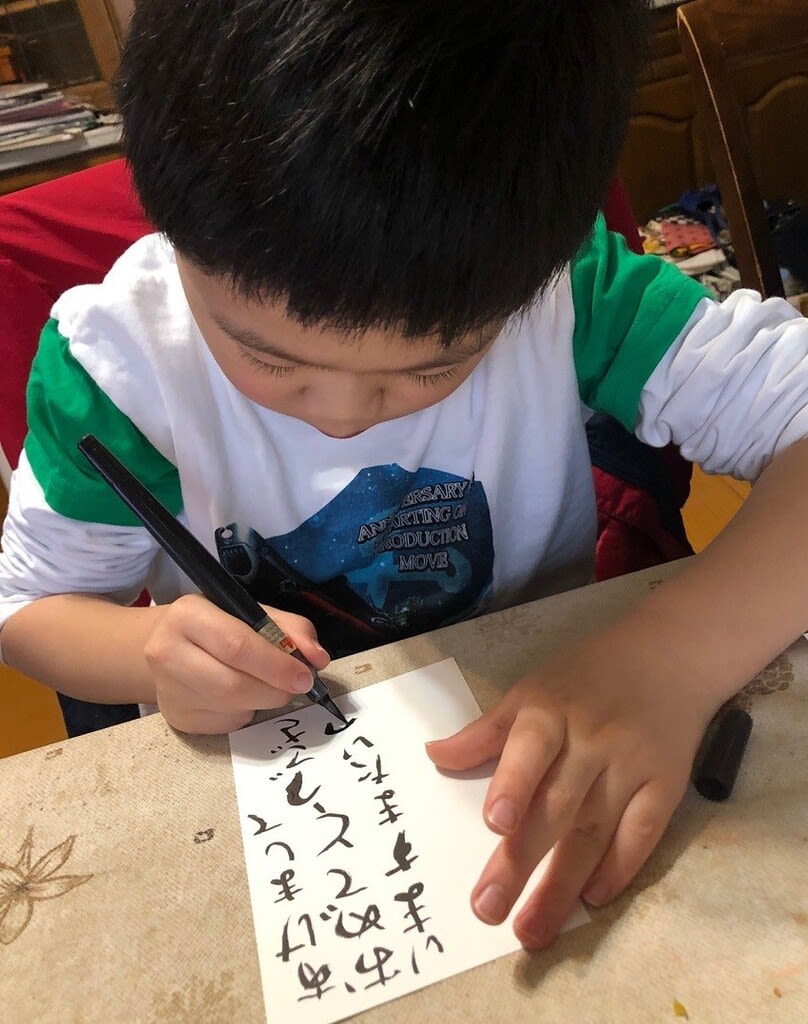

その後は年賀状書き・・。

![]()

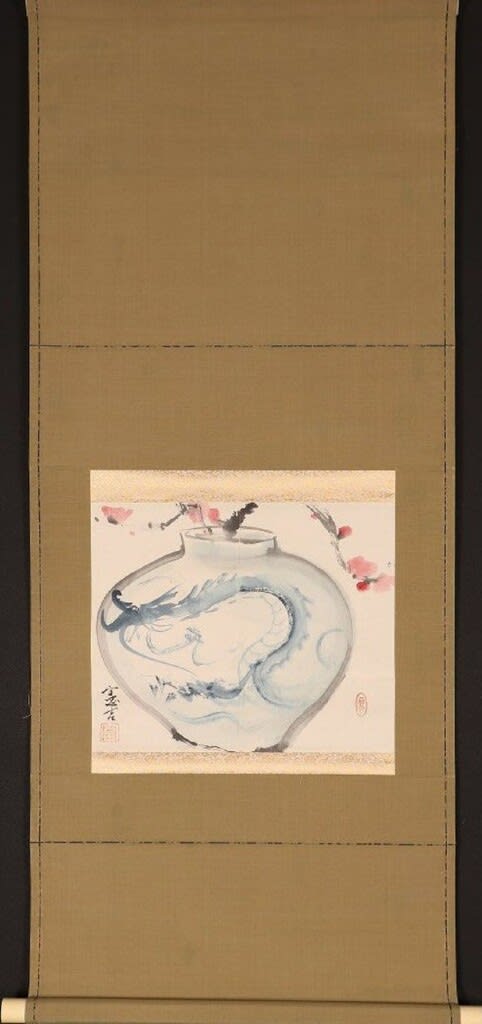

本日は陶芸家として名高い富本憲吉による水彩画の作品です。

![]()

*床の手前の作品は「五浦釣人(岡倉天心) 平櫛田中作」です。

龍之壺 富本憲吉筆

紙本水墨淡彩画帖外し軸装 軸先木製 合上箱

全体サイズ:横610*縦1870 画サイズ:横475*縦1150

![]()

富本憲吉:(とみもと けんきち)1886年(明治19年)6月5日 ~ 1963年(昭和38年)6月8日)。日本の陶芸家。人間国宝、文化勲章受章者。映画監督・テレビ演出者の富本壮吉は長男にあたる。

![]()

経歴

大阪府平群郡安堵村(現・奈良県生駒郡安堵町)の大地主の家に生まれ、幼少より絵を学んでいます。

東京美術学校に入学して建築、室内装飾を専攻。在学中にウィリアム・モリスの工芸思想に影響され1908年(明治41年)、卒業前にロンドンへ私費留学(留学中に卒業)。ヴィクトリア&アルバート美術館に日参し、アーツ・アンド・クラフツの作品にふれ、さらにロンドンで建築家・新家孝正と出会い、写真助手としてインドを巡ります。

実家から帰国命令が届いたため1910年(明治43年)帰国。清水組(現・清水建設)に入社しましたが、ほどなく退社。1912年(明治45年)『美術新報』に「ウイリアム・モリスの話」を発表しています。

![]()

その後来日していたバーナード・リーチと出会い、交友を深めることになります。リーチは陶芸に熱中しており、陶芸家の六代目尾形乾山に学んでおり、富本も影響を受けて興味を持つようになり、1913年(大正2年)に故郷の裏庭に簡単な窯を作り楽焼作りを始めました。

本ブログでお馴染みのバーナード・リーチとの出会いを契機に陶芸の道を進むことになったのです。先日紹介したルーシー・リーとともにバーナード・リーチに触発された陶芸家のひとりです。

1914年(大正3年)『青鞜』の同人で「新しい女」として評判だった尾竹紅吉(尾竹一枝)と結婚する。

![]()

![]()

1915年(大正4年)、故郷奈良に本格的な窯を築きいっそう創作に励み、独学で多くの技術を身に付けました。陶磁器の研究のため信楽、瀬戸など各地の窯場や朝鮮半島にも足を運び、また奈良の陶芸家今西洋が波佐見・中尾山で収集した「くらわんか茶碗」の破片などを今西洋の仕事場で「肥前中尾山 茶碗集」としてスケッチし、雑誌『工藝』に寄稿しています。

李朝に影響された物や民芸調の作品を制作する中で、白磁の焼成に成功しました。この奈良にいたのは主に大正年間だったため、この時期を富本の「大和時代」とも称されます。

1926年(大正15年)、奈良から世田谷に住まいを移して窯を築きますが、それ以後を「東京時代」とも称します。主に白磁、染付の作品を制作。この時点ではまだ世に知られる存在ではありませんでしたが、1927年(昭和2年)の特別展で評判を得ています。昭和10年代は本格的に色絵磁器の制作に励んでいますが、このころは柳宗悦の民芸運動にも共感を寄せましたが、のちに訣別することになります。

下記の作品は知人が所蔵していましたが、思文閣に8万円で売却されています。

参考作品解説

花字皿 富本憲吉作

共箱入

径153*高さ21*高台径75

![]()

![]()

長く在野でしたが、1935年(昭和10年)帝国芸術院の前身である帝国美術院会員になっています。さらに1944年(昭和19年)には東京美術学校教授に就任しています。戦時中は疎開のため生徒とともに一時高山に移り、終戦後の1946年(昭和21年)には美術学校および芸術院会員を辞し、家族とも別れ京都へ移っています。以後を「京都時代」とも称しています。色絵に加えて金銀を同時に焼き付けるという技法・金銀彩を完成させ、羊歯文様などによる独自の作陶様式を確立しています。

![]()

1949年(昭和28年)京都市立美術専門学校(現京都市立芸術大学)客員教授、

1950年(昭和29年)京都市立美術大学教授

1955年(昭和30年)2月15日には重要無形文化財「色絵磁器」保持者として人間国宝に認定

前年の文化財保護法改正によって新設された重要無形文化財の保持者認定制度発足後に最初に認定された人間国宝の一人となりました。晩年の1961年(昭和36年)には文化勲章を受章しています。その2年後満77歳で死去しました。

陶芸作品は高嶺の花なので、水彩画を入手してみた次第です。

*理髪店ではカメラ忘れて撮影できず

*理髪店ではカメラ忘れて撮影できず その後は年賀状書き・・。

その後は年賀状書き・・。

本日は陶芸家として名高い富本憲吉による水彩画の作品です。

*床の手前の作品は「五浦釣人(岡倉天心) 平櫛田中作」です。

龍之壺 富本憲吉筆

紙本水墨淡彩画帖外し軸装 軸先木製 合上箱

全体サイズ:横610*縦1870 画サイズ:横475*縦1150

富本憲吉:(とみもと けんきち)1886年(明治19年)6月5日 ~ 1963年(昭和38年)6月8日)。日本の陶芸家。人間国宝、文化勲章受章者。映画監督・テレビ演出者の富本壮吉は長男にあたる。

経歴

大阪府平群郡安堵村(現・奈良県生駒郡安堵町)の大地主の家に生まれ、幼少より絵を学んでいます。

東京美術学校に入学して建築、室内装飾を専攻。在学中にウィリアム・モリスの工芸思想に影響され1908年(明治41年)、卒業前にロンドンへ私費留学(留学中に卒業)。ヴィクトリア&アルバート美術館に日参し、アーツ・アンド・クラフツの作品にふれ、さらにロンドンで建築家・新家孝正と出会い、写真助手としてインドを巡ります。

実家から帰国命令が届いたため1910年(明治43年)帰国。清水組(現・清水建設)に入社しましたが、ほどなく退社。1912年(明治45年)『美術新報』に「ウイリアム・モリスの話」を発表しています。

その後来日していたバーナード・リーチと出会い、交友を深めることになります。リーチは陶芸に熱中しており、陶芸家の六代目尾形乾山に学んでおり、富本も影響を受けて興味を持つようになり、1913年(大正2年)に故郷の裏庭に簡単な窯を作り楽焼作りを始めました。

本ブログでお馴染みのバーナード・リーチとの出会いを契機に陶芸の道を進むことになったのです。先日紹介したルーシー・リーとともにバーナード・リーチに触発された陶芸家のひとりです。

1914年(大正3年)『青鞜』の同人で「新しい女」として評判だった尾竹紅吉(尾竹一枝)と結婚する。

1915年(大正4年)、故郷奈良に本格的な窯を築きいっそう創作に励み、独学で多くの技術を身に付けました。陶磁器の研究のため信楽、瀬戸など各地の窯場や朝鮮半島にも足を運び、また奈良の陶芸家今西洋が波佐見・中尾山で収集した「くらわんか茶碗」の破片などを今西洋の仕事場で「肥前中尾山 茶碗集」としてスケッチし、雑誌『工藝』に寄稿しています。

李朝に影響された物や民芸調の作品を制作する中で、白磁の焼成に成功しました。この奈良にいたのは主に大正年間だったため、この時期を富本の「大和時代」とも称されます。

1926年(大正15年)、奈良から世田谷に住まいを移して窯を築きますが、それ以後を「東京時代」とも称します。主に白磁、染付の作品を制作。この時点ではまだ世に知られる存在ではありませんでしたが、1927年(昭和2年)の特別展で評判を得ています。昭和10年代は本格的に色絵磁器の制作に励んでいますが、このころは柳宗悦の民芸運動にも共感を寄せましたが、のちに訣別することになります。

下記の作品は知人が所蔵していましたが、思文閣に8万円で売却されています。

参考作品解説

花字皿 富本憲吉作

共箱入

径153*高さ21*高台径75

長く在野でしたが、1935年(昭和10年)帝国芸術院の前身である帝国美術院会員になっています。さらに1944年(昭和19年)には東京美術学校教授に就任しています。戦時中は疎開のため生徒とともに一時高山に移り、終戦後の1946年(昭和21年)には美術学校および芸術院会員を辞し、家族とも別れ京都へ移っています。以後を「京都時代」とも称しています。色絵に加えて金銀を同時に焼き付けるという技法・金銀彩を完成させ、羊歯文様などによる独自の作陶様式を確立しています。

1949年(昭和28年)京都市立美術専門学校(現京都市立芸術大学)客員教授、

1950年(昭和29年)京都市立美術大学教授

1955年(昭和30年)2月15日には重要無形文化財「色絵磁器」保持者として人間国宝に認定

前年の文化財保護法改正によって新設された重要無形文化財の保持者認定制度発足後に最初に認定された人間国宝の一人となりました。晩年の1961年(昭和36年)には文化勲章を受章しています。その2年後満77歳で死去しました。

陶芸作品は高嶺の花なので、水彩画を入手してみた次第です。