当家では庭に花の咲いている期間が短く、当然、室内に活けている花もゆっくり鑑賞する間もなく枯れていきます。庭に咲いている花があるうちにとテレワークの休み時間を利用して花を活けておきました。

応接室にはピンクのボタンに李朝の面取瓶。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

展示室廊下には赤いボタンにデルフトの一輪挿し。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

額の絵は藤田嗣治、大皿は伝バーナードリーチ・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

離れへの渡り廊下にはクマガイソウに蹲。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

平野富山の弁天様、市川鉄琅の観音像と古伊万里のお猪口。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

展示室床には白い牡丹に辰砂釉曾呂利。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

額は福田豊四郎。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

茶室床にはクマガイソウに南京瑠璃釉瓶。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

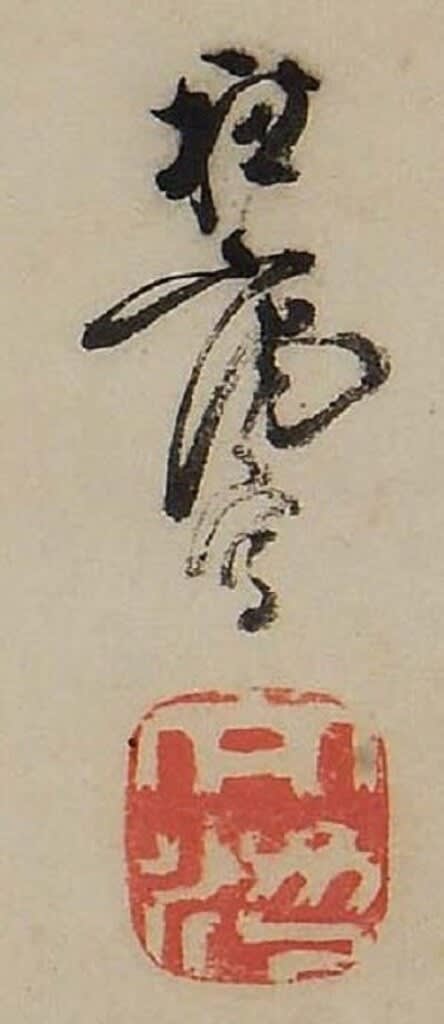

床の掛け軸は小堀宗明。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

要は今活けれる花はクマガイソウとボタンだけ・・・Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() なお本日の投稿の一か月前。

なお本日の投稿の一か月前。

さて本日は郷土の画家で当方の蒐集対象である平福百穂の父である平福穂庵の作品の紹介です。その平福穂庵の若い時の作品ですが、若い頃の作品は遺っている作品数が非常に少なく、そもそも平福穂庵が46歳で亡くなっており、多作とはいえ平福穂庵の作品数自体が少ないようです。また現在は金額的評価も低くなっているので、市場に出回る作品の中で若い頃の作品はそう簡単には見当らないように思います。

平福穂庵は羽後国角館横町(現在の秋田県仙北市)で、父・平福太治右衛門(徳蔵)と母・キクの一人息子として生まれました。平福家は元々米や乾物を扱う商人でしたが、父の代で染物屋に転向しています。太治右衛門は文浪の画号を持つ郷土画家でもあり、祭りの人形や押絵なども手掛け、今も郷土に「平福文浪」の作品が残っています。つまり平福家は三代続く画家の家柄でもありました。

穂庵は初め地元の絵師で父も入門していた武村文海に円山四条派の絵を学び、地元秋田の四条派絵師・長山孔寅の絵手本で自習しました。また、角館出身の久保田藩儒・森田珉岑に見出され久保田の私塾で学んでいます。

万延元年(1860年)から6年間京に遊学するも、師につかず古画の模写や風景写生しました。師につかなかった理由は不明ですが、早熟の穂庵にとって満足な師がいなかったとも、実家からの仕送りが潤沢で師の世話になる必要がなかったからとも言われています。しかし、当時京都で勢いのあった鈴木百年とは親交を結び、師につかなかったのもほぼ独学で画を学んだ百年の姿勢に倣ったとも考えられています。

*本ブログで紹介していますが、鈴木百年は鈴木松年の父です鈴木松年は上村松園の師でもあり、上村松篁の父とも言われています。

慶応2年(1866年)京都の政情不安から帰郷していますが、ここまでの期間を平福穂庵の資料では作品分類期間の第1期としています。

*京都に遊学していたため、初期の作品は京都方面に多くあるかもしれません。

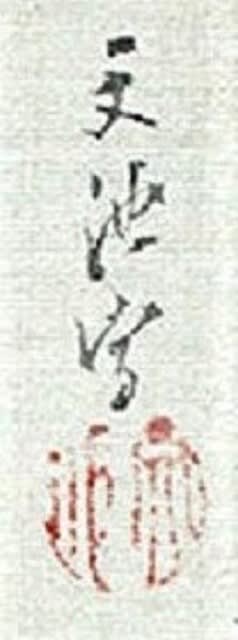

資料的価値 短冊 海老図 平福穂庵筆 文久元年頃

紙本淡彩短冊 紙タトウ

作品サイズ:横55*縦360

*分類第1期:文池から穂庵へ (安政5年~慶応3年)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

*そもそも平福穂庵の初号の「文池」の号は平福穂庵の父の「文浪」、父の師であり平福穂庵の最初の師である「武村文海」などから一文字を拝領したものと推察されます。

**穂庵の年譜では「穂庵」の号は万延2年(1861年)頃の天智天皇の御歌「秋の田の刈り穂の苫をあらみわが衣手は露にぬれつつ」から「穂庵」の号ととったとされますが、「恵比寿」の作品からはその1年前からすでに使用されており、さらに他の作品「狐の嫁入り」にも、その印章のひとつ「穂」の文字が確認されるので、結果的には実際は2年ほどさかのぼることになるでしょう。

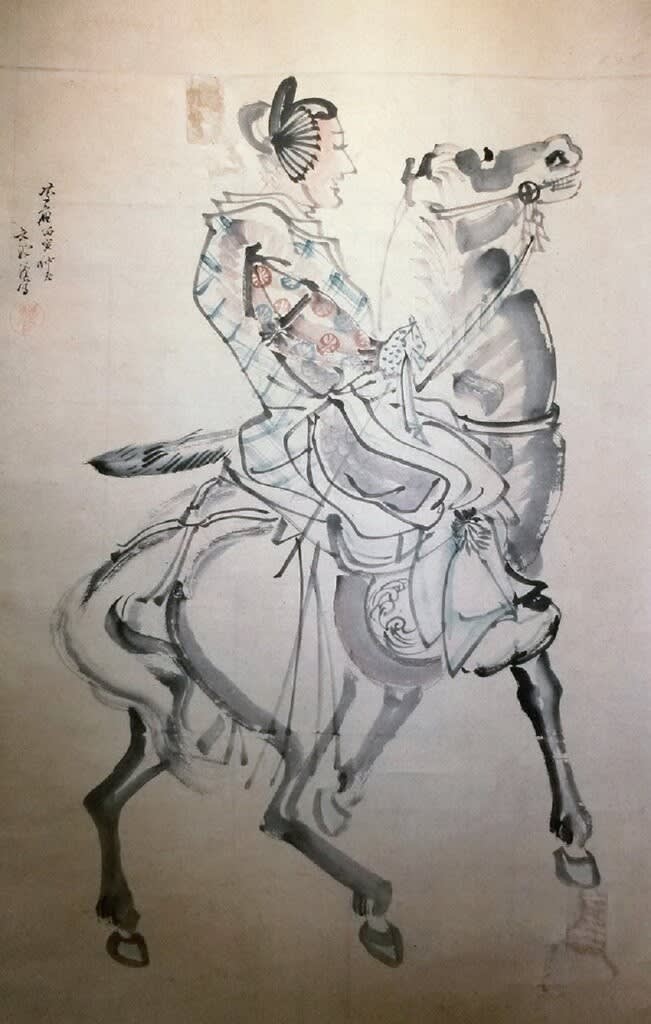

当方が所蔵する初期の作品は幾つかありますが、そのひとつである「業平東下之図 平福穂庵筆 慶応2年(1866年)」には、落款に「芸庵丙寅(ひのえとら、へいいん)仲秋 文池謹画」とあることから、この作品は慶応2年(1865年)の秋の作で、穂庵が23歳頃の作品と断定できます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

業平東下之図 平福穂庵筆 慶応2年(1866年)

紙本淡彩軸装 軸先陶器 誂え合箱二重箱

全体サイズ:横*縦 作品サイズ:横538*縦843

*分類第1期:文池から穂庵へ (安政5年~慶応3年)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

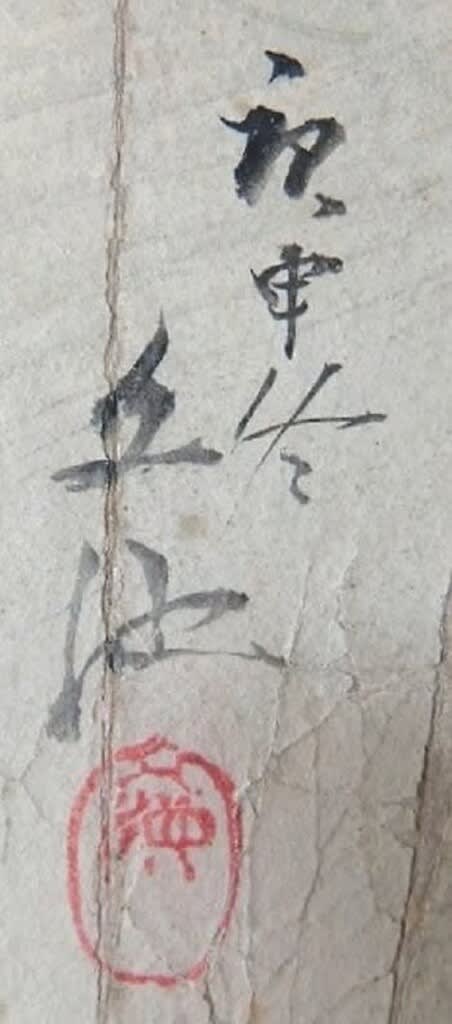

この作品は古くから「男の隠れ家」にて所蔵していた作品で、京都へ修業後に秋田へ帰郷して間もない頃の作品と思われます。ただしこの作品尾の印章は「穂葊」(穂庵号の「庵」の字画が「葊」になっている)の朱文円印であり、この印は1860年作の「恵比寿」(秋田県立近代美術館蔵)においてこの作品「業平東下之図」に押印された印の初出の作とされています。「穂庵」の号は1860年の「恵比寿」ですでに使われており、資料からは1859年頃から使われていたとされています。しかし1860年代まで落款と印章共々「文池」と併用していたと思われ、号が「穂庵」に落ち着くのは明治2年頃からとされています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

「業平東下之図」は「文池」の印章が押印され、初号の「文池」とされていることから平福穂庵のごく初期の頃の作品とされますが、「海老図」は落款も印章も「文池」となっており、(前述の)「業平東下之図」より前の作ではないかと推測されます。「海老図」の出所は京都であり、万延元年(1860年)から6年間京に遊学した時期の作と思われます。万延元年(1860年)の16歳から文久3年(1864年)の20歳頃までと絞り込めます。

当方の所蔵作品では「扇面鶉之図 平福穂庵筆 万延元年(1860年)」の作品がありますが、この作品へ押印されている印章は朱文楕円印「文池」であり、この印章は本作品の前年の1859年作の「田植図」に2種目の「文池号」印として初めて押印されているとされています。

扇面鶉之図 平福穂庵筆 万延元年(1860年)

紙本淡彩額装 タトウ+黄袋

作品サイズ:幅455*縦190

*分類第1期:文池から穂庵へ (安政5年~慶応3年)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

ただしこの印章は「海老図」の印章とは異っています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

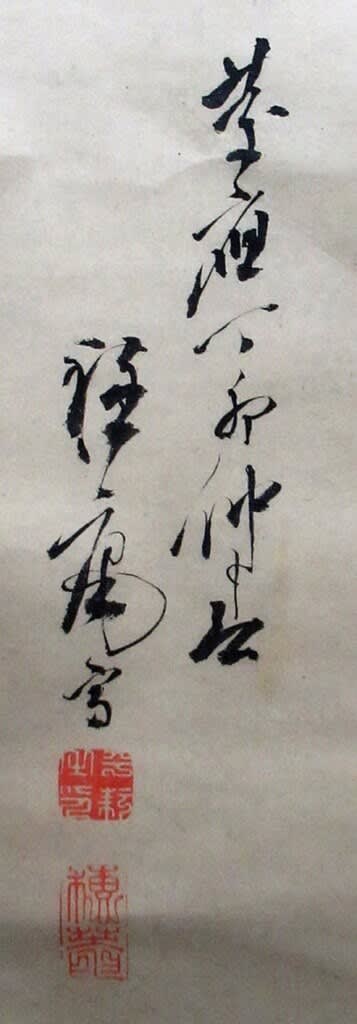

では「海老図」の印章は朱文白円印「文池」であり、資料では安政6年(1859年)に「忽内之瀧」という作品で初めて押印されているとされています。「文池」の印はこの他には朱文「文」と白文「池」がありますが、時期的は落款の「穂庵」と合わせて押印され、万延元年(1860年)以降の1865年頃の作に押印されています。

「海老図」は「忽内之瀧」と同じ「文池」の1種目の「文地号」の丸印と推定されます。よって「海老図」を描いた時期はさらに絞り込んで1860年以降、さらに京都に出てから正月に描いたとすると翌年の1861年(文久元年)と推定されます この年に描いた「六歌仙」という作品には落款が「文池」、印章が朱文円印「文池」(「海老図」と同印と思われます)となっています。この後にはこの印章が押印された作品は見当たりません。

ちなみに当方では資料にない「文池」の印章の作品を入手しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

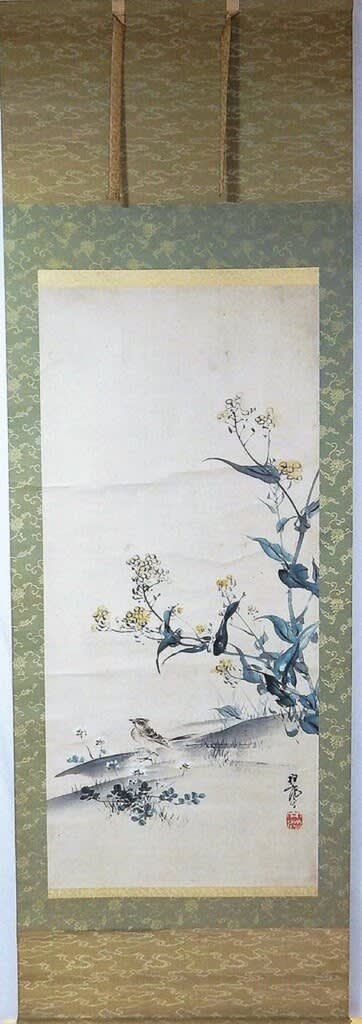

菜の花下雲雀図 平福穂庵筆 慶應3年(1867年)頃

紙本水墨淡彩軸装 軸先象牙 合箱

全体サイズ:横737*縦2230 画サイズ:横595*縦1310

*分類第1期:文池から穂庵へ (安政5年~慶応3年)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

ただしら落款がすでに「穂庵」となっていることから、慶應3年(1867年)頃と推定しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

この当時の平福穂庵の代表作と思われる作品を所蔵していますが、これらの作品らは本ブログにてすでに紹介されています。

雪中鴛鴦図 平福穂庵筆 慶応3年(1867年)

紙本水墨着色軸装 軸装象牙 鳥谷幡山鑑定箱

全体サイズ:縦2255*横662 画サイズ:縦1258*横507

*分類第1期:文池から穂庵へ (安政5年~慶応3年)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

初期の作で年号の記されている作品は非常に貴重です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

京都が出所の(数千円で入手した)本日紹介している短冊に描かれた「海老」の作品ですが、いろいろと復習して調べると郷里出身の画家である平福穂庵の初期の制作活動が整理されてきます。

久しぶりに骨董蒐集の三原則の復習です。

1.自分のお金で作品を買うこと

2.作品を売ること

3.蒐集を休んで勉強すること

本日は普段あまり記述しないマニアックな内容となりましたが、本日の内容のように「3.蒐集を休んで勉強すること」は面白いですね。なお家内と子供は「1.自分のお金で作品を買うこと」などとんでもない、「2.作品を売ること」に徹底するように助言をくれますImage may be NSFW.

Clik here to view.![]()

、

応接室にはピンクのボタンに李朝の面取瓶。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

展示室廊下には赤いボタンにデルフトの一輪挿し。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

額の絵は藤田嗣治、大皿は伝バーナードリーチ・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

離れへの渡り廊下にはクマガイソウに蹲。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

平野富山の弁天様、市川鉄琅の観音像と古伊万里のお猪口。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

展示室床には白い牡丹に辰砂釉曾呂利。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

額は福田豊四郎。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

茶室床にはクマガイソウに南京瑠璃釉瓶。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

床の掛け軸は小堀宗明。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

要は今活けれる花はクマガイソウとボタンだけ・・・Image may be NSFW.

Clik here to view.

なお本日の投稿の一か月前。

なお本日の投稿の一か月前。さて本日は郷土の画家で当方の蒐集対象である平福百穂の父である平福穂庵の作品の紹介です。その平福穂庵の若い時の作品ですが、若い頃の作品は遺っている作品数が非常に少なく、そもそも平福穂庵が46歳で亡くなっており、多作とはいえ平福穂庵の作品数自体が少ないようです。また現在は金額的評価も低くなっているので、市場に出回る作品の中で若い頃の作品はそう簡単には見当らないように思います。

平福穂庵は羽後国角館横町(現在の秋田県仙北市)で、父・平福太治右衛門(徳蔵)と母・キクの一人息子として生まれました。平福家は元々米や乾物を扱う商人でしたが、父の代で染物屋に転向しています。太治右衛門は文浪の画号を持つ郷土画家でもあり、祭りの人形や押絵なども手掛け、今も郷土に「平福文浪」の作品が残っています。つまり平福家は三代続く画家の家柄でもありました。

穂庵は初め地元の絵師で父も入門していた武村文海に円山四条派の絵を学び、地元秋田の四条派絵師・長山孔寅の絵手本で自習しました。また、角館出身の久保田藩儒・森田珉岑に見出され久保田の私塾で学んでいます。

万延元年(1860年)から6年間京に遊学するも、師につかず古画の模写や風景写生しました。師につかなかった理由は不明ですが、早熟の穂庵にとって満足な師がいなかったとも、実家からの仕送りが潤沢で師の世話になる必要がなかったからとも言われています。しかし、当時京都で勢いのあった鈴木百年とは親交を結び、師につかなかったのもほぼ独学で画を学んだ百年の姿勢に倣ったとも考えられています。

*本ブログで紹介していますが、鈴木百年は鈴木松年の父です鈴木松年は上村松園の師でもあり、上村松篁の父とも言われています。

慶応2年(1866年)京都の政情不安から帰郷していますが、ここまでの期間を平福穂庵の資料では作品分類期間の第1期としています。

*京都に遊学していたため、初期の作品は京都方面に多くあるかもしれません。

資料的価値 短冊 海老図 平福穂庵筆 文久元年頃

紙本淡彩短冊 紙タトウ

作品サイズ:横55*縦360

*分類第1期:文池から穂庵へ (安政5年~慶応3年)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

*そもそも平福穂庵の初号の「文池」の号は平福穂庵の父の「文浪」、父の師であり平福穂庵の最初の師である「武村文海」などから一文字を拝領したものと推察されます。

**穂庵の年譜では「穂庵」の号は万延2年(1861年)頃の天智天皇の御歌「秋の田の刈り穂の苫をあらみわが衣手は露にぬれつつ」から「穂庵」の号ととったとされますが、「恵比寿」の作品からはその1年前からすでに使用されており、さらに他の作品「狐の嫁入り」にも、その印章のひとつ「穂」の文字が確認されるので、結果的には実際は2年ほどさかのぼることになるでしょう。

当方が所蔵する初期の作品は幾つかありますが、そのひとつである「業平東下之図 平福穂庵筆 慶応2年(1866年)」には、落款に「芸庵丙寅(ひのえとら、へいいん)仲秋 文池謹画」とあることから、この作品は慶応2年(1865年)の秋の作で、穂庵が23歳頃の作品と断定できます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

業平東下之図 平福穂庵筆 慶応2年(1866年)

紙本淡彩軸装 軸先陶器 誂え合箱二重箱

全体サイズ:横*縦 作品サイズ:横538*縦843

*分類第1期:文池から穂庵へ (安政5年~慶応3年)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この作品は古くから「男の隠れ家」にて所蔵していた作品で、京都へ修業後に秋田へ帰郷して間もない頃の作品と思われます。ただしこの作品尾の印章は「穂葊」(穂庵号の「庵」の字画が「葊」になっている)の朱文円印であり、この印は1860年作の「恵比寿」(秋田県立近代美術館蔵)においてこの作品「業平東下之図」に押印された印の初出の作とされています。「穂庵」の号は1860年の「恵比寿」ですでに使われており、資料からは1859年頃から使われていたとされています。しかし1860年代まで落款と印章共々「文池」と併用していたと思われ、号が「穂庵」に落ち着くのは明治2年頃からとされています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「業平東下之図」は「文池」の印章が押印され、初号の「文池」とされていることから平福穂庵のごく初期の頃の作品とされますが、「海老図」は落款も印章も「文池」となっており、(前述の)「業平東下之図」より前の作ではないかと推測されます。「海老図」の出所は京都であり、万延元年(1860年)から6年間京に遊学した時期の作と思われます。万延元年(1860年)の16歳から文久3年(1864年)の20歳頃までと絞り込めます。

当方の所蔵作品では「扇面鶉之図 平福穂庵筆 万延元年(1860年)」の作品がありますが、この作品へ押印されている印章は朱文楕円印「文池」であり、この印章は本作品の前年の1859年作の「田植図」に2種目の「文池号」印として初めて押印されているとされています。

扇面鶉之図 平福穂庵筆 万延元年(1860年)

紙本淡彩額装 タトウ+黄袋

作品サイズ:幅455*縦190

*分類第1期:文池から穂庵へ (安政5年~慶応3年)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ただしこの印章は「海老図」の印章とは異っています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

では「海老図」の印章は朱文白円印「文池」であり、資料では安政6年(1859年)に「忽内之瀧」という作品で初めて押印されているとされています。「文池」の印はこの他には朱文「文」と白文「池」がありますが、時期的は落款の「穂庵」と合わせて押印され、万延元年(1860年)以降の1865年頃の作に押印されています。

「海老図」は「忽内之瀧」と同じ「文池」の1種目の「文地号」の丸印と推定されます。よって「海老図」を描いた時期はさらに絞り込んで1860年以降、さらに京都に出てから正月に描いたとすると翌年の1861年(文久元年)と推定されます この年に描いた「六歌仙」という作品には落款が「文池」、印章が朱文円印「文池」(「海老図」と同印と思われます)となっています。この後にはこの印章が押印された作品は見当たりません。

ちなみに当方では資料にない「文池」の印章の作品を入手しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

菜の花下雲雀図 平福穂庵筆 慶應3年(1867年)頃

紙本水墨淡彩軸装 軸先象牙 合箱

全体サイズ:横737*縦2230 画サイズ:横595*縦1310

*分類第1期:文池から穂庵へ (安政5年~慶応3年)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ただしら落款がすでに「穂庵」となっていることから、慶應3年(1867年)頃と推定しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この当時の平福穂庵の代表作と思われる作品を所蔵していますが、これらの作品らは本ブログにてすでに紹介されています。

雪中鴛鴦図 平福穂庵筆 慶応3年(1867年)

紙本水墨着色軸装 軸装象牙 鳥谷幡山鑑定箱

全体サイズ:縦2255*横662 画サイズ:縦1258*横507

*分類第1期:文池から穂庵へ (安政5年~慶応3年)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

初期の作で年号の記されている作品は非常に貴重です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

京都が出所の(数千円で入手した)本日紹介している短冊に描かれた「海老」の作品ですが、いろいろと復習して調べると郷里出身の画家である平福穂庵の初期の制作活動が整理されてきます。

久しぶりに骨董蒐集の三原則の復習です。

1.自分のお金で作品を買うこと

2.作品を売ること

3.蒐集を休んで勉強すること

本日は普段あまり記述しないマニアックな内容となりましたが、本日の内容のように「3.蒐集を休んで勉強すること」は面白いですね。なお家内と子供は「1.自分のお金で作品を買うこと」などとんでもない、「2.作品を売ること」に徹底するように助言をくれますImage may be NSFW.

Clik here to view.

、