当方で弁当箱に使用している郷里の工芸品である曲げわっぱ弁当箱ですが、すでに使用し始めて5年が経過しました。ふるさと納税で2個入手し、そろそろ痛んできたので新たに2個目を使用することにしました。郷里の友人からは修理できる旨の連絡がありましたので、あたってみようかと思っています。

![]()

さて本日の作品紹介です。

陶磁器の小品が収まっている長持ちから要る作品と要らなくなった作品を選別していたら、本日紹介する2作品が出てきました。蒐集開始時期の作品ですので、説明書きを訂正しながら、花を活けて使ってみました。

![]()

南京瑠璃釉花瓶

杉古箱入

作品サイズ:胴幅140*高さ214

![]()

入手時の説明には瑠璃古九谷とあり、口縁に金直しと釉はげなどのイタミがありました。

![]()

古来からの瑠璃釉に関する産地からは、伊万里や九谷の作なのか、中国の清朝の頃の作なのかの判断となりますがそのような氏素性のしっかりした作品でない可能性もあります。

![]()

まず染付と瑠璃釉の違いは、染付は呉須を原料とした下絵付けの絵具ですが、瑠璃釉は透明な白磁釉に呉須を混ぜたもので瑠璃釉は釉薬であるから、深く透明感のある発色が出ているはずです。

![]()

染付けで色を塗った場合、その上にさらに透明釉がかかっているので、断面を見ると透明釉の層の下に藍色の染付を確認できます。しかし瑠璃釉の場合は釉薬自体が藍色に発色しているので、断面も釉薬の層そのものが藍色となり、このような違いから、深くそして器そのものが藍色に輝いているかのような効果がうまれると言えます。

![]()

以上から透明釉が確認できないこと、発色の具合から察すると発色に多少の鈍さがあるものの明朝時代の製作と推定しています。いわゆる南京瑠璃釉かと・・。

辰砂釉曾呂利

箱入

作品サイズ:口径20*胴径111*底面径54*高さ244

![]()

全体に「ぞろり」とした姿なのでこの名が出たといいます。

![]()

現代では主に清朝期以降に製作されたこのような単色の姿、釉薬の美しい作品は模倣品であれ、貴重な作品となっている。

![]()

今から180年くらい前の中国清王朝景徳鎮の官窯の作か? 銅を呈色剤とした真っ赤な辰砂を中国人は牛血と呼びましたが、現在では単色の焼き物は貴重で珍しくなりました。

![]()

中国では赤に対しては政治色の好みとなり、この辰砂の赤の作品が少なくなったとか・・。

![]()

平野庫太郎氏の辰砂の作品を彷彿とさせます。

![]()

義母の作った敷布(要らなくなった着物の帯で作ったもの)の上に赤いボタンも活けてみました。

![]()

各々木箱の収まっていました。

![]()

ともに清朝期の作品と判断していますが、さだかではありませんね。似合う花と花入れがあればそれで充分でしょう。器はつかって愉しんでの価値です。

ちなみに冒頭の花は庭に群生している絶滅危惧種のクマガイソウです。

さて本日の作品紹介です。

陶磁器の小品が収まっている長持ちから要る作品と要らなくなった作品を選別していたら、本日紹介する2作品が出てきました。蒐集開始時期の作品ですので、説明書きを訂正しながら、花を活けて使ってみました。

南京瑠璃釉花瓶

杉古箱入

作品サイズ:胴幅140*高さ214

入手時の説明には瑠璃古九谷とあり、口縁に金直しと釉はげなどのイタミがありました。

古来からの瑠璃釉に関する産地からは、伊万里や九谷の作なのか、中国の清朝の頃の作なのかの判断となりますがそのような氏素性のしっかりした作品でない可能性もあります。

まず染付と瑠璃釉の違いは、染付は呉須を原料とした下絵付けの絵具ですが、瑠璃釉は透明な白磁釉に呉須を混ぜたもので瑠璃釉は釉薬であるから、深く透明感のある発色が出ているはずです。

染付けで色を塗った場合、その上にさらに透明釉がかかっているので、断面を見ると透明釉の層の下に藍色の染付を確認できます。しかし瑠璃釉の場合は釉薬自体が藍色に発色しているので、断面も釉薬の層そのものが藍色となり、このような違いから、深くそして器そのものが藍色に輝いているかのような効果がうまれると言えます。

以上から透明釉が確認できないこと、発色の具合から察すると発色に多少の鈍さがあるものの明朝時代の製作と推定しています。いわゆる南京瑠璃釉かと・・。

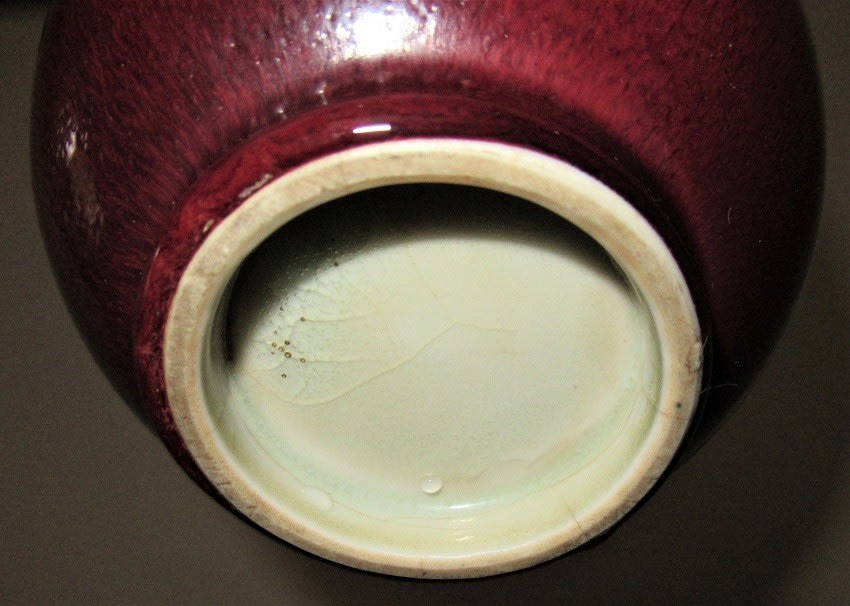

辰砂釉曾呂利

箱入

作品サイズ:口径20*胴径111*底面径54*高さ244

全体に「ぞろり」とした姿なのでこの名が出たといいます。

現代では主に清朝期以降に製作されたこのような単色の姿、釉薬の美しい作品は模倣品であれ、貴重な作品となっている。

今から180年くらい前の中国清王朝景徳鎮の官窯の作か? 銅を呈色剤とした真っ赤な辰砂を中国人は牛血と呼びましたが、現在では単色の焼き物は貴重で珍しくなりました。

中国では赤に対しては政治色の好みとなり、この辰砂の赤の作品が少なくなったとか・・。

平野庫太郎氏の辰砂の作品を彷彿とさせます。

義母の作った敷布(要らなくなった着物の帯で作ったもの)の上に赤いボタンも活けてみました。

各々木箱の収まっていました。

ともに清朝期の作品と判断していますが、さだかではありませんね。似合う花と花入れがあればそれで充分でしょう。器はつかって愉しんでの価値です。

ちなみに冒頭の花は庭に群生している絶滅危惧種のクマガイソウです。