衰退を続けていた浮世絵を主体にしていた伝統的版画が少し息を吹き返したのは大正末期のことになります。創作版画運動の隆盛に対して、版元の渡邊庄三郎がしかけた新版画が契機となったようです。橋口五葉や伊東深水などの画家による原画を、彫師、摺師たちが仕上げる新版画は、外国人などにも人気があり、大きな成功を収めたようです。その動きは関西にも広まり、京都の版元も幾つかの成果を上げ、その流れで「大日本魚類図集」が発刊されたといってもいいでしょう。

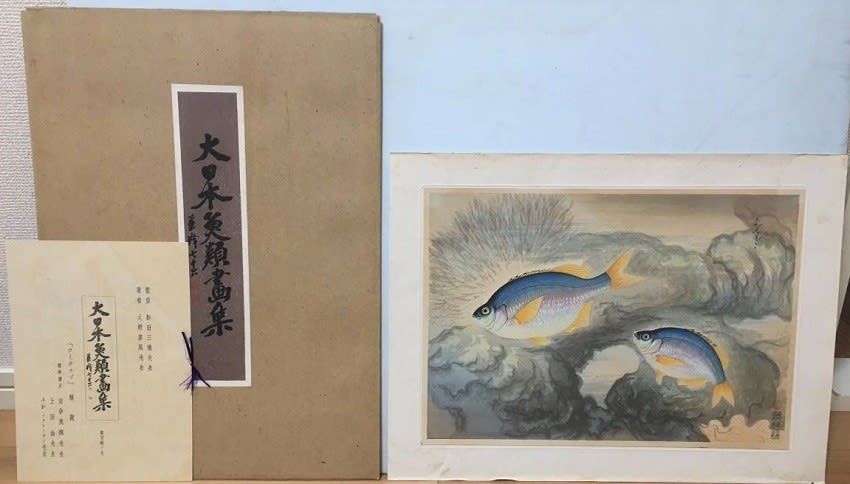

大日本魚類画集 NO102 ウミタナゴ 大野麥風画

紙本淡彩額装 版画 第4輯ノ9(1941年5月第9回)

画サイズ:縦400*横280(版木部分:270*391) 発刊当時のタトウ付

![]()

********************************************

ウミタナゴ:(海鱮)は、スズキ目ウミタナゴ科に分類される魚類の一種。名前は、タナゴと体形が似ているため名づけられた。2007年に、従来1種とされていたウミタナゴから青みがかっている型を亜種としてマタナゴに、赤みがかっている型を別種としてアカタナゴ に分けられた。

体長25cm程度。 北海道中部以南の日本各地の沿岸に生息する。胎生で春から初夏にかけて子供を産む。動物性の食性でゴカイ、甲殻類等を食べる。

冬の防波堤での玉ウキ釣りの対象魚として親しまれている。漁港に係留してある漁船の下などに群れていることが多く、場所によっては魚影を見ることが出来る。アオイソメやオキアミ等を餌に使って釣る。特に難しい仕掛けはいらないが、餌を吸ったり吐いたりを繰り返すため、遅あわせでややコツがいるとされる。

胎生で増えることから、安産の「おまじない」として食べる地方もある一方、島根地方ではウミタナゴが子供を生む様を逆子が生まれてくるのに重ねて縁起が悪いともされている。身は淡白な白身で小骨が多い。塩焼きにされることが多いが、素揚げや煮物、刺身やなめろうにされることもある。

********************************************

タトウや栞が付属して遺っているのは貴重だと思います。なんでも鑑定団に鑑定でおもちゃに箱が付属しているようなものでしょうか?

![]()

この作品の題字は徳富蘇峰によるものです。

![]()

大日本魚類図集は一般的には500部限定として知られていますが、後半(第4号以降:37作品目以降)からは300部限定になっている作品があるようです。その理由と詳細は解りませんが、戦時になったことで需要と供給のバランスに支障ができたのかもしれませんね。

![]()

とくに最終の第6輯の頃には戦局が逼迫し、なかなか発行するのも難しかったという記事もあります。そのような状況下でも1944年までよく継続できたものです。

![]()

戦局が逼迫してくると版画の紙質も劣ってくるようですが、そのことについては今後の蒐集で明らかになってくるかもしれません。

大日本魚類画集 NO102 ウミタナゴ 大野麥風画

紙本淡彩額装 版画 第4輯ノ9(1941年5月第9回)

画サイズ:縦400*横280(版木部分:270*391) 発刊当時のタトウ付

********************************************

ウミタナゴ:(海鱮)は、スズキ目ウミタナゴ科に分類される魚類の一種。名前は、タナゴと体形が似ているため名づけられた。2007年に、従来1種とされていたウミタナゴから青みがかっている型を亜種としてマタナゴに、赤みがかっている型を別種としてアカタナゴ に分けられた。

体長25cm程度。 北海道中部以南の日本各地の沿岸に生息する。胎生で春から初夏にかけて子供を産む。動物性の食性でゴカイ、甲殻類等を食べる。

冬の防波堤での玉ウキ釣りの対象魚として親しまれている。漁港に係留してある漁船の下などに群れていることが多く、場所によっては魚影を見ることが出来る。アオイソメやオキアミ等を餌に使って釣る。特に難しい仕掛けはいらないが、餌を吸ったり吐いたりを繰り返すため、遅あわせでややコツがいるとされる。

胎生で増えることから、安産の「おまじない」として食べる地方もある一方、島根地方ではウミタナゴが子供を生む様を逆子が生まれてくるのに重ねて縁起が悪いともされている。身は淡白な白身で小骨が多い。塩焼きにされることが多いが、素揚げや煮物、刺身やなめろうにされることもある。

********************************************

タトウや栞が付属して遺っているのは貴重だと思います。なんでも鑑定団に鑑定でおもちゃに箱が付属しているようなものでしょうか?

この作品の題字は徳富蘇峰によるものです。

大日本魚類図集は一般的には500部限定として知られていますが、後半(第4号以降:37作品目以降)からは300部限定になっている作品があるようです。その理由と詳細は解りませんが、戦時になったことで需要と供給のバランスに支障ができたのかもしれませんね。

とくに最終の第6輯の頃には戦局が逼迫し、なかなか発行するのも難しかったという記事もあります。そのような状況下でも1944年までよく継続できたものです。

戦局が逼迫してくると版画の紙質も劣ってくるようですが、そのことについては今後の蒐集で明らかになってくるかもしれません。