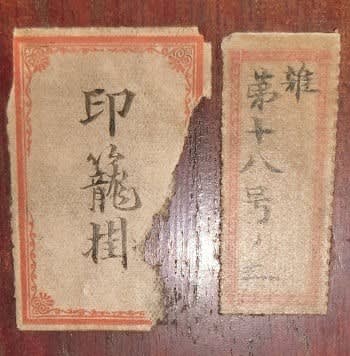

印籠を蒐集する方は現在ではあまり見かけませんが、古い家には印籠が少なからずあって、それにともなう道具もあったようです、代表的なのは印籠の保管箱と印籠掛でしょう。

![]()

![]()

印籠を使わなくなり、それらを大切に保管している人は少ないであろうと思われます。印籠を手放すと同時にそれらの道具も処分され、その多くの優品は海外へと流出したされます。

当方で所蔵している印籠の保管箱です。

唐子印籠箱

箱入

全体サイズ:幅388*奥行き195*高さ278

![]()

収納箱に入れられて大切に保管されてきました。綿の入った絹の保護布が当時から誂えられています。

![]()

状態は非常にいいものですが、当方にて若干の補修はしています。

![]()

印籠の保管箱は蒔絵の作品が多いのですが、この作品は唐子の七宝焼に津軽塗のような研ぎだされた文様の漆器のようです。

![]()

このような塗の印籠の保管箱は稀有でしょう。

![]()

格段の高さが違います。特注で作ったのでしょう。印籠の厚さによって段の高さを変えたと思われます。ただあまりに高さが少ないと印籠が擦れて傷がつく危険性があります。

![]()

唐子の出来も非常に完成度の高いものです。

![]()

印籠の見る男の粋な道具にはピッタリでしょう。

![]()

津軽地方で作られたのかどうかは不明ですが、いずれ大名道具の一つであったように推察しています。

![]()

現在は実際の印籠の保管箱には使っていませんし、中にあったであろうは印籠は失われています。

![]()

下記の保管箱は印籠掛けです。

![]()

印籠掛は桑で作られた質素なものですが、現在ではこの作品を桑で作るのは至難のように思います。

![]()

座敷の違い棚にときおり飾って愉しんでいます。

![]()

時には印籠掛に印籠を掛けたりしていますが、今では興味を惹かれる方は非常に少ないようです。「刀剣女子」ならぬ「印籠女子」のような渋い方が多ければいいのですが・・・。

ところでそもそも印籠とはなんでしょうか? という素朴な疑問を持たれる方が多いと思います。そのような質問の答えるため下記の記事を投稿します。

**********************************************

印籠(いんろう):薬などを携帯するための小さな容器のことを言う。当初は印を入れたことから印籠と称され、主に携帯用の常備薬入れとして実用的な道具であったが、後に美術工芸品へと変容した。数える単位は合(ごう)、または具(ぐ・そなえ)。

多くの印籠は平たい長方形をしており、素材は紙製、木製または金属製で3段から5段くらいに分割できるようになっています。最も多いのが紙製で、和紙と漆を何層にも巻いて固めて本体部分を形成しています。これは木製では歪みやひび割れが起きやすく、特に持ち歩く装身具としては耐久性に問題があるからのようです。

一般的に表面には漆が塗られ、蒔絵、螺鈿、象嵌、切金などが施されたものもあり、この点から日本の漆器の一部でもあるともいえるでしょう。着装する場合は、印籠の各段の両脇に紐を通して印籠の上で緒締めを束ねて、紐を着物の帯の裏側に潜らせ、紐の先端についた根付けを帯の上端に引っ掛けて印籠を腰からぶら下げます。

印判を入れる箱としては日本には中国から印判入れが渡来していましたが、これは食品の入れ物や床の間の棚の置物としても利用される据え置き式のものであったとされます。一方、印籠は日本で独自に進化した小型の携帯用の容器で、主に印判や常備薬を入れていました。『尺素往来』や『日欧文化比較』の記述から、室町時代には日本人が香料や薬、火打石などを入れた小さな袋を腰に下げて持ち歩く習慣があったとみられており、戦国時代には貴重品である薬を数種類携行できる頑丈な積み重ねの箱型容器として印籠が登場したとされます。

*一方、茶の湯の文化との関連性も指摘されており、茶器の棗(なつめ)が積み重ねの様式をもつ「印籠」の名を借りて薬の携帯容器に発展したものとも考えられています。

印籠の登場で江戸時代の武士や町人には印籠で常備薬を携行する習慣が浸透します。印籠は江戸時代の浮世絵や様々な史料に頻繁に登場し、そこから江戸時代の一時期、印籠が権力や地位を象徴する装身具であったとみられています。テレビドラマ「水戸黄門」でも権力のシンボルとして扱われていまます。また現代の大相撲でも、最高位の立行司とその下の三役格行司だけが印籠の装備を許されています。

しかし次第に印籠の実用的な機能は失われ、江戸時代中期以降は華やかに加飾された印籠が登場し人々の間で流行し始め、装身具から愛玩品へと変容し、特に幕末から明治に入ると飛躍的に技術が精緻になり美的要素を押し出した印籠が登場し、完全に美術工芸品として扱われるようになりました。

海外から幕末や明治の工芸品を積極的に買い戻している清水三年坂美術館創設者の村田理如や、漆工工房雲龍庵の創設者の北村辰雄も、海外のアンティークショップやオークションでこの時期の印籠に出会ってその美しさに驚愕して美術館の開館と工房の創設に至ります。

村田によると1980年代に自身がコレクションを始めた頃には既に優品は海外に流出しきっており、日本国内には全くと言っていいほど優品が残っていなかったということです。また日本人の生活の西洋化により高度な印籠の製作技術は失われていましたが、1980年代に北村率いる雲龍庵が再現に成功し、今日では世界中の富裕層のコレクターに販売しています。

**********************************************

「1980年代に自身がコレクションを始めた頃には既に優品は海外に流出しきっており、日本国内には全くと言っていいほど優品が残っていなかったということです。」というのは恐るべきことで、日本の評価よりも海外の評価が高くいち早く海外に蒐集されていたということでしょう。

なんでも鑑定団にもたしかにそれほどいい作品は出品されていませんね。

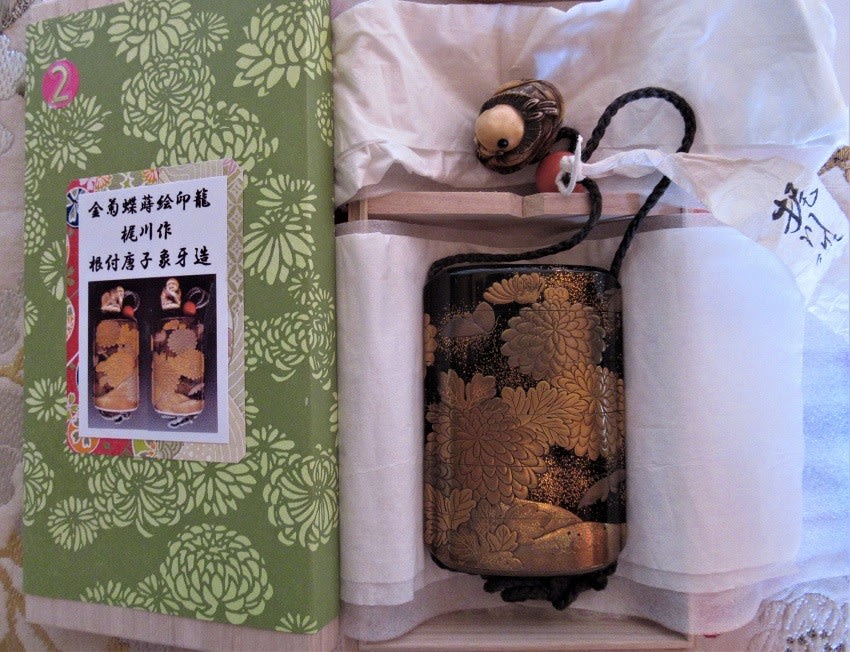

![]()

当方では古くからある数少ない印籠やわずかながら新たに入手した印籠を整理しています。印籠は根付と共にきちんと個別の箱に収納するのがいいでしょう。

![]()

江戸時代の粋な男の飾りもの、現代でいうところのブランド品ですね。

![]()

古くて傷がつきやすいく痛みやすいのでそれなりの保存が要求されます。

![]()

各々の作品について機会があるごとに紹介していますが、現在また整理中ですので後日紹介しましょう。

印籠を使わなくなり、それらを大切に保管している人は少ないであろうと思われます。印籠を手放すと同時にそれらの道具も処分され、その多くの優品は海外へと流出したされます。

当方で所蔵している印籠の保管箱です。

唐子印籠箱

箱入

全体サイズ:幅388*奥行き195*高さ278

収納箱に入れられて大切に保管されてきました。綿の入った絹の保護布が当時から誂えられています。

状態は非常にいいものですが、当方にて若干の補修はしています。

印籠の保管箱は蒔絵の作品が多いのですが、この作品は唐子の七宝焼に津軽塗のような研ぎだされた文様の漆器のようです。

このような塗の印籠の保管箱は稀有でしょう。

格段の高さが違います。特注で作ったのでしょう。印籠の厚さによって段の高さを変えたと思われます。ただあまりに高さが少ないと印籠が擦れて傷がつく危険性があります。

唐子の出来も非常に完成度の高いものです。

印籠の見る男の粋な道具にはピッタリでしょう。

津軽地方で作られたのかどうかは不明ですが、いずれ大名道具の一つであったように推察しています。

現在は実際の印籠の保管箱には使っていませんし、中にあったであろうは印籠は失われています。

下記の保管箱は印籠掛けです。

印籠掛は桑で作られた質素なものですが、現在ではこの作品を桑で作るのは至難のように思います。

座敷の違い棚にときおり飾って愉しんでいます。

時には印籠掛に印籠を掛けたりしていますが、今では興味を惹かれる方は非常に少ないようです。「刀剣女子」ならぬ「印籠女子」のような渋い方が多ければいいのですが・・・。

ところでそもそも印籠とはなんでしょうか? という素朴な疑問を持たれる方が多いと思います。そのような質問の答えるため下記の記事を投稿します。

**********************************************

印籠(いんろう):薬などを携帯するための小さな容器のことを言う。当初は印を入れたことから印籠と称され、主に携帯用の常備薬入れとして実用的な道具であったが、後に美術工芸品へと変容した。数える単位は合(ごう)、または具(ぐ・そなえ)。

多くの印籠は平たい長方形をしており、素材は紙製、木製または金属製で3段から5段くらいに分割できるようになっています。最も多いのが紙製で、和紙と漆を何層にも巻いて固めて本体部分を形成しています。これは木製では歪みやひび割れが起きやすく、特に持ち歩く装身具としては耐久性に問題があるからのようです。

一般的に表面には漆が塗られ、蒔絵、螺鈿、象嵌、切金などが施されたものもあり、この点から日本の漆器の一部でもあるともいえるでしょう。着装する場合は、印籠の各段の両脇に紐を通して印籠の上で緒締めを束ねて、紐を着物の帯の裏側に潜らせ、紐の先端についた根付けを帯の上端に引っ掛けて印籠を腰からぶら下げます。

印判を入れる箱としては日本には中国から印判入れが渡来していましたが、これは食品の入れ物や床の間の棚の置物としても利用される据え置き式のものであったとされます。一方、印籠は日本で独自に進化した小型の携帯用の容器で、主に印判や常備薬を入れていました。『尺素往来』や『日欧文化比較』の記述から、室町時代には日本人が香料や薬、火打石などを入れた小さな袋を腰に下げて持ち歩く習慣があったとみられており、戦国時代には貴重品である薬を数種類携行できる頑丈な積み重ねの箱型容器として印籠が登場したとされます。

*一方、茶の湯の文化との関連性も指摘されており、茶器の棗(なつめ)が積み重ねの様式をもつ「印籠」の名を借りて薬の携帯容器に発展したものとも考えられています。

印籠の登場で江戸時代の武士や町人には印籠で常備薬を携行する習慣が浸透します。印籠は江戸時代の浮世絵や様々な史料に頻繁に登場し、そこから江戸時代の一時期、印籠が権力や地位を象徴する装身具であったとみられています。テレビドラマ「水戸黄門」でも権力のシンボルとして扱われていまます。また現代の大相撲でも、最高位の立行司とその下の三役格行司だけが印籠の装備を許されています。

しかし次第に印籠の実用的な機能は失われ、江戸時代中期以降は華やかに加飾された印籠が登場し人々の間で流行し始め、装身具から愛玩品へと変容し、特に幕末から明治に入ると飛躍的に技術が精緻になり美的要素を押し出した印籠が登場し、完全に美術工芸品として扱われるようになりました。

海外から幕末や明治の工芸品を積極的に買い戻している清水三年坂美術館創設者の村田理如や、漆工工房雲龍庵の創設者の北村辰雄も、海外のアンティークショップやオークションでこの時期の印籠に出会ってその美しさに驚愕して美術館の開館と工房の創設に至ります。

村田によると1980年代に自身がコレクションを始めた頃には既に優品は海外に流出しきっており、日本国内には全くと言っていいほど優品が残っていなかったということです。また日本人の生活の西洋化により高度な印籠の製作技術は失われていましたが、1980年代に北村率いる雲龍庵が再現に成功し、今日では世界中の富裕層のコレクターに販売しています。

**********************************************

「1980年代に自身がコレクションを始めた頃には既に優品は海外に流出しきっており、日本国内には全くと言っていいほど優品が残っていなかったということです。」というのは恐るべきことで、日本の評価よりも海外の評価が高くいち早く海外に蒐集されていたということでしょう。

なんでも鑑定団にもたしかにそれほどいい作品は出品されていませんね。

当方では古くからある数少ない印籠やわずかながら新たに入手した印籠を整理しています。印籠は根付と共にきちんと個別の箱に収納するのがいいでしょう。

江戸時代の粋な男の飾りもの、現代でいうところのブランド品ですね。

古くて傷がつきやすいく痛みやすいのでそれなりの保存が要求されます。

各々の作品について機会があるごとに紹介していますが、現在また整理中ですので後日紹介しましょう。