今年も冬至の日の夜は柚子がお風呂に浮かびます。そして息子と風呂の中でキャッチボールが始まります。

![]()

さて本日紹介する「割山椒」という形の器は懐石などでよく使われる器(向付)で、本来は秋に出す器のようです。家内も私も「割山椒」の器は好きですね。今回は揃いの割山椒の作品を2種類を紹介します。

まずは朝鮮唐津割山椒 (江戸初期?)と思われる作品の紹介です。

![]()

古唐津? 朝鮮唐津割山椒 (江戸初期?) 五客揃一客補修跡有 杉古箱

五客揃い 胴径115*高さ83

![]()

山椒の実がはじける様をイメージしたのか、たまたま似ているからそう呼んだかはよく分かりませんが、3か所に切り込みを入れて、器の中味が見えそうで見えない、あるいは見えないようで見えるという趣向がありそうです。

![]()

この器は割山椒の実が3つに裂けた形とされ、見えそうで見えない造作が和え物類にピタリでしょう。ただし実際には「山椒の実が割れるときに3か所が割れることはない。」そうですから、名の由来はよく解っていないようです。

![]()

「器の中味が見えそうで見えない、あるいは見えないようで見えるという趣向」からか、切り込みが浅い器が良くありますが、これはよくないと思います。器の中身はきちんと見せるのがいい器ですあり、本来の割山椒の器はその見せ具合というものでしょう。意外にちょうどよい割れ具合の作品は少ないと思われます。

![]()

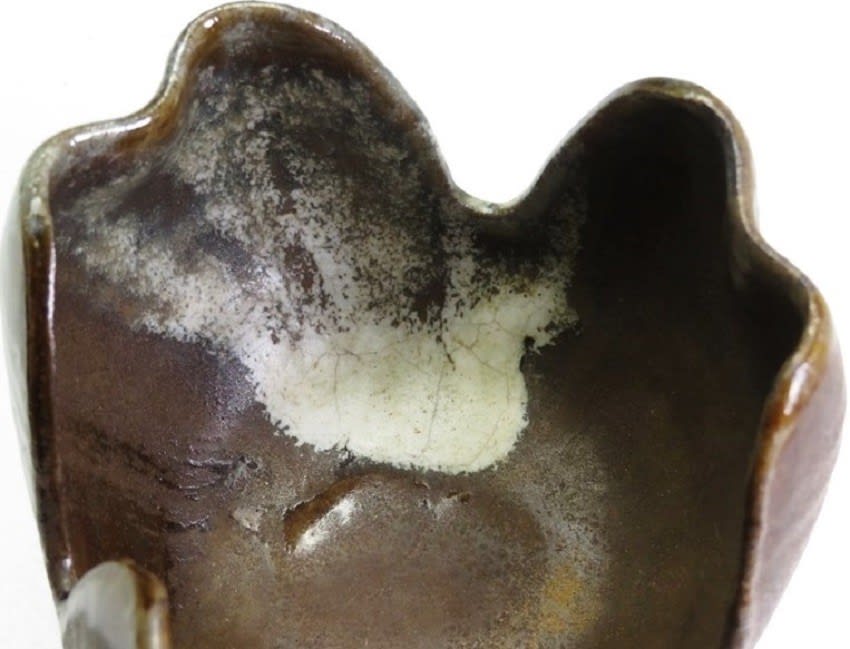

掛け釉薬との対比が面白い作品です。

![]()

このような外から覗く景色が割山椒に面白いところです。

![]()

この作品が江戸初期かどうかは論外として、古いものには相違ないようです。また鉄釉と藁灰釉の対比から「朝鮮唐津」としていますが、正しいかどうかはたしかではありません。

![]()

唐津の土の具合や釉薬の面白味は使う人を愉しませてくるようです。

![]()

唐津焼らと対比される京焼にはこのような割山椒をはじめとして種々の食器があり、料亭ではよく使われていますが、当方では現代の京焼はどうも女性の着物のようで香の匂いが漂うようで当方では苦手ですね。京焼のような通り一遍の器?より、このような釉薬の変化のある器が愉しいですね。しかしながら意外にセンスの良い器を出す料亭は数が少ないと思います。

![]()

本当の食器の愉しみというのは本来地味なところにありそうに思います。割山椒の見込みは見所のひとつですね。

![]()

胎土や釉薬の愉しみ・・、こういう愉しみは知識や陶磁器制作の経験がないと解らないものです。

![]()

朝鮮唐津のよう掛け分けの釉薬は厭らしさがあっては駄目です。無心がいい・・、分かるかな~。

![]()

高台の削りは思いきりが勝負、ちまちましたカットはいけません。

![]()

さて保存方法は的確に・・。

![]()

蛇足ですが昭和30年にボクサーの白井選手が防衛戦に敗れた記事が載っている新聞が同封されています。

*杉の古箱に入り、同封されている新聞は昭和30年もものですが、杉の古箱は入れ替えた可能性もあり信憑性は少ないかもしれませんが、サイズ感は意外にぴったりです。

![]()

割山椒では当方には下記の作品もあります。

他の所蔵作品解説 より

於里遍(おりべ)窯変 割山椒 北大路魯山人作

黒田陶々庵鑑定箱

六客揃い 胴径115*高さ75

黒田陶々庵鑑定箱の収められている大路魯山人の作品です。

*なおこちらの作品は真作に相違ありません。

![]()

なぜかしら6客揃い。おそらく五客分でひとつはスペアかな?

![]()

当方では魯山人は数は少ないですが、すべて真作(お遊びで入手した茶碗をのぞく)です。

![]()

割山椒は釉薬の変化の面白味を愉しめる作品がやはりいいですね。

![]()

窯変と際されており虹彩がみられますし、細かい貫入も見られます。

![]()

見込みも素晴らしい・・。前述の唐津の割山椒と共に趣向がいい作品です。

![]()

このような揃いの器は魯山人の掻き銘を参考にするにはもってこいです。

![]()

真作を所持することで黒田陶々庵の箱書も参考になります。黒田陶々庵の箱らしきものに収まっていますが、黒田陶々庵の鑑定の箱書と箱はとても費用が高いと聞いています。

*ただし一度魯山人作の「信楽の壺」(真作)の作品は鑑定していただきましたが、思文閣を通してのもので費用負担は無かったため当方では鑑定費用について詳しくは知りません。

![]()

![]()

題字類も参考になります。

![]()

![]()

![]()

真作を所持しなくては結局真作には辿り着かない・・・・![]()

![]()

いずれの作品も保存方法は的確に・・・![]()

さて本日紹介する「割山椒」という形の器は懐石などでよく使われる器(向付)で、本来は秋に出す器のようです。家内も私も「割山椒」の器は好きですね。今回は揃いの割山椒の作品を2種類を紹介します。

まずは朝鮮唐津割山椒 (江戸初期?)と思われる作品の紹介です。

古唐津? 朝鮮唐津割山椒 (江戸初期?) 五客揃一客補修跡有 杉古箱

五客揃い 胴径115*高さ83

山椒の実がはじける様をイメージしたのか、たまたま似ているからそう呼んだかはよく分かりませんが、3か所に切り込みを入れて、器の中味が見えそうで見えない、あるいは見えないようで見えるという趣向がありそうです。

この器は割山椒の実が3つに裂けた形とされ、見えそうで見えない造作が和え物類にピタリでしょう。ただし実際には「山椒の実が割れるときに3か所が割れることはない。」そうですから、名の由来はよく解っていないようです。

「器の中味が見えそうで見えない、あるいは見えないようで見えるという趣向」からか、切り込みが浅い器が良くありますが、これはよくないと思います。器の中身はきちんと見せるのがいい器ですあり、本来の割山椒の器はその見せ具合というものでしょう。意外にちょうどよい割れ具合の作品は少ないと思われます。

掛け釉薬との対比が面白い作品です。

このような外から覗く景色が割山椒に面白いところです。

この作品が江戸初期かどうかは論外として、古いものには相違ないようです。また鉄釉と藁灰釉の対比から「朝鮮唐津」としていますが、正しいかどうかはたしかではありません。

唐津の土の具合や釉薬の面白味は使う人を愉しませてくるようです。

唐津焼らと対比される京焼にはこのような割山椒をはじめとして種々の食器があり、料亭ではよく使われていますが、当方では現代の京焼はどうも女性の着物のようで香の匂いが漂うようで当方では苦手ですね。京焼のような通り一遍の器?より、このような釉薬の変化のある器が愉しいですね。しかしながら意外にセンスの良い器を出す料亭は数が少ないと思います。

本当の食器の愉しみというのは本来地味なところにありそうに思います。割山椒の見込みは見所のひとつですね。

胎土や釉薬の愉しみ・・、こういう愉しみは知識や陶磁器制作の経験がないと解らないものです。

朝鮮唐津のよう掛け分けの釉薬は厭らしさがあっては駄目です。無心がいい・・、分かるかな~。

高台の削りは思いきりが勝負、ちまちましたカットはいけません。

さて保存方法は的確に・・。

蛇足ですが昭和30年にボクサーの白井選手が防衛戦に敗れた記事が載っている新聞が同封されています。

*杉の古箱に入り、同封されている新聞は昭和30年もものですが、杉の古箱は入れ替えた可能性もあり信憑性は少ないかもしれませんが、サイズ感は意外にぴったりです。

割山椒では当方には下記の作品もあります。

他の所蔵作品解説 より

於里遍(おりべ)窯変 割山椒 北大路魯山人作

黒田陶々庵鑑定箱

六客揃い 胴径115*高さ75

黒田陶々庵鑑定箱の収められている大路魯山人の作品です。

*なおこちらの作品は真作に相違ありません。

なぜかしら6客揃い。おそらく五客分でひとつはスペアかな?

当方では魯山人は数は少ないですが、すべて真作(お遊びで入手した茶碗をのぞく)です。

割山椒は釉薬の変化の面白味を愉しめる作品がやはりいいですね。

窯変と際されており虹彩がみられますし、細かい貫入も見られます。

見込みも素晴らしい・・。前述の唐津の割山椒と共に趣向がいい作品です。

このような揃いの器は魯山人の掻き銘を参考にするにはもってこいです。

真作を所持することで黒田陶々庵の箱書も参考になります。黒田陶々庵の箱らしきものに収まっていますが、黒田陶々庵の鑑定の箱書と箱はとても費用が高いと聞いています。

*ただし一度魯山人作の「信楽の壺」(真作)の作品は鑑定していただきましたが、思文閣を通してのもので費用負担は無かったため当方では鑑定費用について詳しくは知りません。

題字類も参考になります。

真作を所持しなくては結局真作には辿り着かない・・・・

いずれの作品も保存方法は的確に・・・