郷里の男の隠れ家へ・・・・。

![]()

暗くなっていましたが、帰り際に亡くなった家内の墓参り・・。郷里ではだれかかしらが大雪でも墓参りのための除雪をしてくれている![]()

![]()

本日の作品は色絵の皿の作品です。入手時の姿はいかにも無残な姿・・・。大きく破損した皿を膠で大雑把に補修した跡があり、あちこちに膠が付いた状態でした。

古九谷? 五彩手 雲龍文輪花七寸皿

補修跡あり 誂箱

口径214*高台径140*高さ30

![]()

とりあえず不要な部分に付着した膠を除去し、簡単に金繕いしておきました。

![]()

裏の部分も同様な処置・・・。

![]()

絵柄の出来が良いのですが、こういう状態ですから廉価での入手です。

![]()

本作品が九谷かどうかは解りません。もともと九谷には青手、五彩手、赤絵というものに大きく区分され、古九谷にも青手と色絵(五彩手)というものがあるようです。再興九谷になってさらに赤絵が加わることになります。

![]()

古九谷の青手は大名などが飾るために作った作品ですので、大皿がメインですが、古九谷における色絵(五彩手)はより使用勝手のよいものを目的とされ、大皿 (大平鉢) から小皿 (端皿) に至るまであるそうです。

![]()

古九谷色絵(五彩手)の説明の概略は下記のとおりです。

***********************************************

古九谷色絵(五彩手):緑・黄・紫・紺青・赤の色絵の具を自在に活用して、絵付けされたスタイルです。5色の色絵の具をフル活用することから、「五彩手」とも呼ばれます。

![]()

「五彩手」の特徴は器の中央に、作品のモチーフを絵画的・写実的に描くことも、色絵の特徴です。

作品の見どころは、屏風や掛軸から器へ抜け出してきたかのような絵画を描いた、熟練された絵付けの筆づかいです。特に色絵の古九谷は、中国の明王朝末期から清王朝初期にかけての色絵磁器がモデルになっているとも言われ、大皿 (大平鉢) から小皿 (端皿) に至るまで、中国風の人物・動物・山水 (風景) を見事に描写した名品が数多く残されています。

***********************************************

本作品の製作時期は不明ですが、それなりの時代はありそうです。全体には弱いですが、虹彩が見られます。

![]()

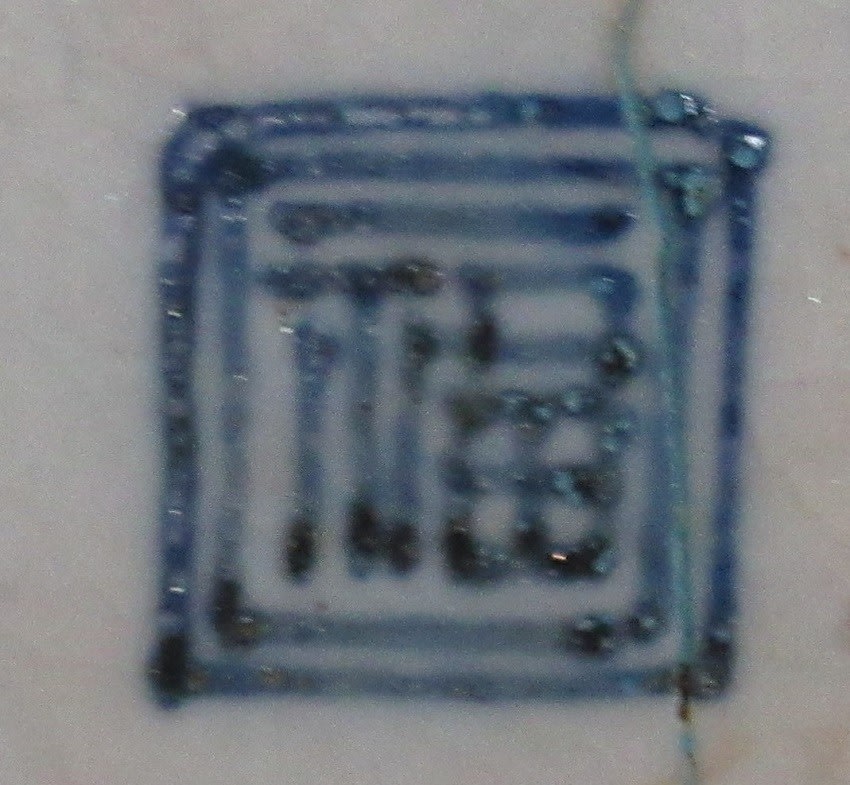

古九谷とはいかないまでも、再興九谷に時期である幕末から明治初期くらいはあるかな? 高台内の銘は「福」・・。ともかく近代になってからの模倣品がもっとも古九谷に近い出来のなるので要注意ですね。

![]()

古九谷にある特徴であるブツブツは、本作品では裏面の銘や青の葡萄文に見受けられます。ま~、古九谷の可能性があるのはこの点だけが根拠かもしれません。

![]()

いま少し金繕いを丁寧に施せば使い勝手の良い皿になりそうですね。

暗くなっていましたが、帰り際に亡くなった家内の墓参り・・。郷里ではだれかかしらが大雪でも墓参りのための除雪をしてくれている

本日の作品は色絵の皿の作品です。入手時の姿はいかにも無残な姿・・・。大きく破損した皿を膠で大雑把に補修した跡があり、あちこちに膠が付いた状態でした。

古九谷? 五彩手 雲龍文輪花七寸皿

補修跡あり 誂箱

口径214*高台径140*高さ30

とりあえず不要な部分に付着した膠を除去し、簡単に金繕いしておきました。

裏の部分も同様な処置・・・。

絵柄の出来が良いのですが、こういう状態ですから廉価での入手です。

本作品が九谷かどうかは解りません。もともと九谷には青手、五彩手、赤絵というものに大きく区分され、古九谷にも青手と色絵(五彩手)というものがあるようです。再興九谷になってさらに赤絵が加わることになります。

古九谷の青手は大名などが飾るために作った作品ですので、大皿がメインですが、古九谷における色絵(五彩手)はより使用勝手のよいものを目的とされ、大皿 (大平鉢) から小皿 (端皿) に至るまであるそうです。

古九谷色絵(五彩手)の説明の概略は下記のとおりです。

***********************************************

古九谷色絵(五彩手):緑・黄・紫・紺青・赤の色絵の具を自在に活用して、絵付けされたスタイルです。5色の色絵の具をフル活用することから、「五彩手」とも呼ばれます。

「五彩手」の特徴は器の中央に、作品のモチーフを絵画的・写実的に描くことも、色絵の特徴です。

作品の見どころは、屏風や掛軸から器へ抜け出してきたかのような絵画を描いた、熟練された絵付けの筆づかいです。特に色絵の古九谷は、中国の明王朝末期から清王朝初期にかけての色絵磁器がモデルになっているとも言われ、大皿 (大平鉢) から小皿 (端皿) に至るまで、中国風の人物・動物・山水 (風景) を見事に描写した名品が数多く残されています。

***********************************************

本作品の製作時期は不明ですが、それなりの時代はありそうです。全体には弱いですが、虹彩が見られます。

古九谷とはいかないまでも、再興九谷に時期である幕末から明治初期くらいはあるかな? 高台内の銘は「福」・・。ともかく近代になってからの模倣品がもっとも古九谷に近い出来のなるので要注意ですね。

古九谷にある特徴であるブツブツは、本作品では裏面の銘や青の葡萄文に見受けられます。ま~、古九谷の可能性があるのはこの点だけが根拠かもしれません。

いま少し金繕いを丁寧に施せば使い勝手の良い皿になりそうですね。