我が家の寝室・・・、家の内外の片付けは小生の役目。我が家のマスコット達は日向ぼっこ・・。

![]()

息子の寝室は現在は三人で寝ているので空き家状態・・、今度小学校の3年生になり、学習机を購入するのでそのスペースを確保し始めています。

![]()

さて本日は釧雲泉の作品紹介です。滅多にいい作品が出品されないインターネットオークションにひさかたぶりに良さそうな釧雲泉の作品が出品されていました。今では人気のない南画の釧雲泉の作品故、廉価で入手できるかと思いきや意外に競り合いとなり落札金額は約15万円なり・・・![]()

![]()

寛政庚申浅絳雪景山水図 その2 釧雲泉筆 寛政12年(1800年)

水墨淡彩絹本軸装 軸先木製 杉古箱

全体サイズ:縦1330*横820 画サイズ:縦560*横680

![]()

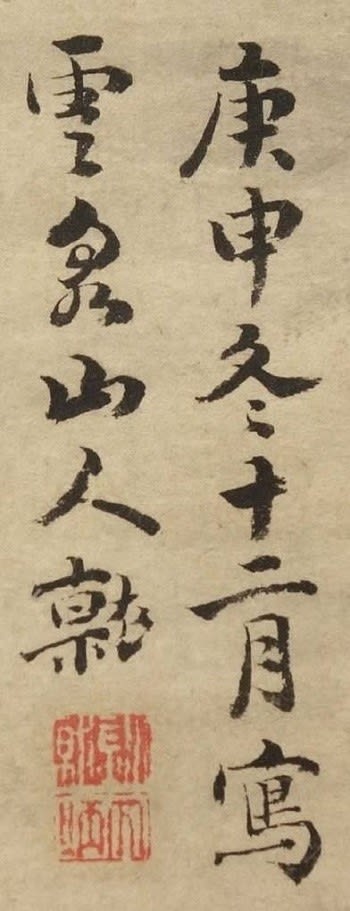

落款には「庚申(寛政12年 1800年 雲泉が42歳頃)一二月吉且 雲泉居士就冩 押印(白文朱方印「雲泉」、「釧就」の累印)」と記されています。

![]()

この時期の作品は寛政時代から享和時代の画風の変遷期が現れはじめた頃の作風がみてとれます。寛政時代の作風を若書きとして高い評価が得られていますが、一方で文化時代の晩年期は重苦しい雰囲気の作風となっていきます。これはこの時期に大阪に移り住んでいることに大いに起因しているのでしょう。ただ関西の南画の影響を受けたというより、江戸に移住してからも享和年間に中国絵画に触れる機会が多く、中国絵画に感化されたと当方では推測しています。

なお画風とともに落款や印章も大いに変遷していきます。

![]()

落款は下記写真左のとおりです。下記写真右は「寛政庚申雪景山水図 釧雲泉画・細合半斎賛」の落款と印章です。

![]()

![]()

落款の字体、画趣は同時期(寛政12年(1800年)冬一二月)に描かれた本ブログで紹介されている他の所蔵作品「寛政庚申雪景山水図 釧雲泉画・細合半斎賛」と同様と判断していいでしょう。

寛政庚申雪景山水図 その1 釧雲泉画・細合半斎賛

寛政12年(1800年)冬一二月

紙本水墨淡彩軸装 軸先骨加工 誂箱

全体サイズ:縦1500*横610 画サイズ:縦350*横480

![]()

釧雲泉は寛政12年(1800年)、41歳のとき備州を去り大坂に移り住んでおり、細合半斎は京都から大坂に転居している関西の儒学者ですので、これらの絵を描いたのは大阪に於いてと判断できます。

![]()

享和元年(1801年)、木村蒹葭堂を訪ねています。その後京都に赴き、享和2年(1802年)には江戸に下向し湯島天神の裏門付近に居住し、儒学者の亀田鵬斎、海保青陵や篆刻家の稲毛屋山、漢詩人の菊池五山、書家の巻菱湖など多くの文人墨客と交わっています。またこの頃に結婚したと推測されています。

「寛政庚申雪景山水図 その1」、「寛政庚申浅絳雪景山水図 その2」の両作品は雪国出身の当方にはお気に入りの作品です。

息子の寝室は現在は三人で寝ているので空き家状態・・、今度小学校の3年生になり、学習机を購入するのでそのスペースを確保し始めています。

さて本日は釧雲泉の作品紹介です。滅多にいい作品が出品されないインターネットオークションにひさかたぶりに良さそうな釧雲泉の作品が出品されていました。今では人気のない南画の釧雲泉の作品故、廉価で入手できるかと思いきや意外に競り合いとなり落札金額は約15万円なり・・・

寛政庚申浅絳雪景山水図 その2 釧雲泉筆 寛政12年(1800年)

水墨淡彩絹本軸装 軸先木製 杉古箱

全体サイズ:縦1330*横820 画サイズ:縦560*横680

落款には「庚申(寛政12年 1800年 雲泉が42歳頃)一二月吉且 雲泉居士就冩 押印(白文朱方印「雲泉」、「釧就」の累印)」と記されています。

この時期の作品は寛政時代から享和時代の画風の変遷期が現れはじめた頃の作風がみてとれます。寛政時代の作風を若書きとして高い評価が得られていますが、一方で文化時代の晩年期は重苦しい雰囲気の作風となっていきます。これはこの時期に大阪に移り住んでいることに大いに起因しているのでしょう。ただ関西の南画の影響を受けたというより、江戸に移住してからも享和年間に中国絵画に触れる機会が多く、中国絵画に感化されたと当方では推測しています。

なお画風とともに落款や印章も大いに変遷していきます。

落款は下記写真左のとおりです。下記写真右は「寛政庚申雪景山水図 釧雲泉画・細合半斎賛」の落款と印章です。

落款の字体、画趣は同時期(寛政12年(1800年)冬一二月)に描かれた本ブログで紹介されている他の所蔵作品「寛政庚申雪景山水図 釧雲泉画・細合半斎賛」と同様と判断していいでしょう。

寛政庚申雪景山水図 その1 釧雲泉画・細合半斎賛

寛政12年(1800年)冬一二月

紙本水墨淡彩軸装 軸先骨加工 誂箱

全体サイズ:縦1500*横610 画サイズ:縦350*横480

釧雲泉は寛政12年(1800年)、41歳のとき備州を去り大坂に移り住んでおり、細合半斎は京都から大坂に転居している関西の儒学者ですので、これらの絵を描いたのは大阪に於いてと判断できます。

享和元年(1801年)、木村蒹葭堂を訪ねています。その後京都に赴き、享和2年(1802年)には江戸に下向し湯島天神の裏門付近に居住し、儒学者の亀田鵬斎、海保青陵や篆刻家の稲毛屋山、漢詩人の菊池五山、書家の巻菱湖など多くの文人墨客と交わっています。またこの頃に結婚したと推測されています。

「寛政庚申雪景山水図 その1」、「寛政庚申浅絳雪景山水図 その2」の両作品は雪国出身の当方にはお気に入りの作品です。