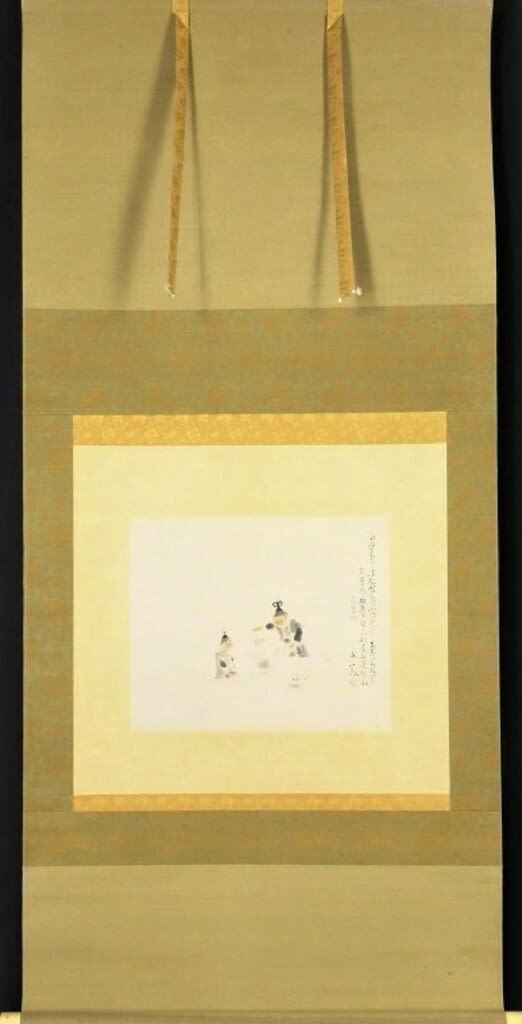

当方の所蔵する画帳に掲載されている郷倉千靭の作品と同じような作品が軸装になってインターネットオークションに出品されていましたので、興味深く観ていました。その作品が下記の作品です。

参考作品解説 ネットオークション出品作 落札金額:65,000円

児戯図良寛賛 郷倉千靭筆

共箱太巻二重箱 郷倉和子鑑定箱

全体サイズ:縦1430*横720 作品サイズ:縦300*横360

![]()

賛は下記のようになります。

かすみたつ なかきはる日に こともらと 閑須美多都 奈賀貴波留日爾 古東裳羅登

あそふこの日は くれすともよし 安曽布許廼日者 久禮寿登母与之

霞立つ 長き春日に 子供らと 遊ぶこの日は 暮れずともよし・・・・云々

![]()

この歌は「霞の立つのどかな長い春の一日を子供達と手まりをつきながら今日もくらしたことだ」という意味です。

良寛は禅宗のお坊さんでしたが、仏道一筋ではなく寺の住職ともならず、芭蕉や一茶と同じように歌や俳句を作りながら旅する人でした。越後出雲崎の名主の家に生まれた良寛は18歳の時に出家しました。一人で隣町にある光照寺に於いて五年間修行すると、備中・圓通寺をはじめ各地に赴いて修行を続けました。48歳の時、越後國上山の五合庵に落ち着くと、61歳まで歌や書など親しみ、充実した生活をしたといいます。

![]()

良寛は子供と手まりで遊ぶことが大好きだったようで、子供との歌は他にも「この里に手まりつきつつ子どもらと 遊ぶ春日は暮れずともよし」など色々とあります。「霞立つ」「手まりつきつつ」「くらしつ」というように「つ」の音の連なりがなんとも心地よく、リズミカルに口ずさみたくなる一首です。

![]()

雪深い越後の長い冬が去り、ようやく春になった。嬉しい春の日、子どもらといつまでも遊んでいたい、と解釈されているようですが、しかしそれは、取り出されて鑑賞されることが多いという事情によるものとされます。

歌集『ふるさと』の中で読むと、単に季節が春になったというのではなく、良寛が屈託なく子どもらと遊べるようになるには、長い歳月が必要だったという意味とされます。それは良寛自身が選んだ苦難の道であり、自身に課した修行だったのだとして鑑賞すると一首の重みが増しますね。

![]()

![]()

当方で画帖にて所蔵する作品は下記の作品です。作品サイズはほぼ同じですね。

児戯図良寛賛 郷倉千靭筆

画帳掲載 水墨淡彩

画サイズ:横413*縦302

![]()

「良寛が屈託なく子どもらと遊べるようになるには、長い歳月が必要だったという意味とされます。」という解説が深く心に沁み込みますね。人生とはそういうものなのでしょう。骨董の蒐集と相通じる言葉です。

さて本題の本日の作品ですが、下記の作品は贋作らしいとの判断にて記事を投稿した作品です。色彩の剥がれなどがあるので京都の専門店に修理依頼で作品を送ったところ、とりあえず飾るには差し支えない作品ということで修理を依頼し、このたび修理が完了した作品です。

![]()

試作 鏡獅子(かがみじし) 倣・平櫛田中作

誂箱

高さ320*台座:幅382*奥行219

![]()

基本的に作品本体は修理せず、台座廻りの絵の具の剥落などを修理しました。

![]()

修理費用は5万円なり・・。

![]()

平櫛田中の作品は下記の作品(「なんでも鑑定団出品作品」)のように程度の低い贋作があるので要注意です。

参考資料作品

試作 鏡獅子(かがみじし) 平櫛田中作 贋作

「なんでも鑑定団出品作品」2021年3月2日放送

![]()

インターネットオークションにて50万円で落札してたということですが、贋作ならこれはかなりあくどいですね。

鑑定団の評:完璧な偽物。眉が上の方で切れて終わっているが、本来は上まで伸びている。おそらく何かの図版を見て作ったのだろうが、その部分が写っていないのでそこで終わってしまっている。

→「眉が上の方で切れて終わっている」という点では当方の所蔵作品にはそこまではひどくない。ただ真作の最終作品はかなり上まで眉がつりあげっていますのと違います。

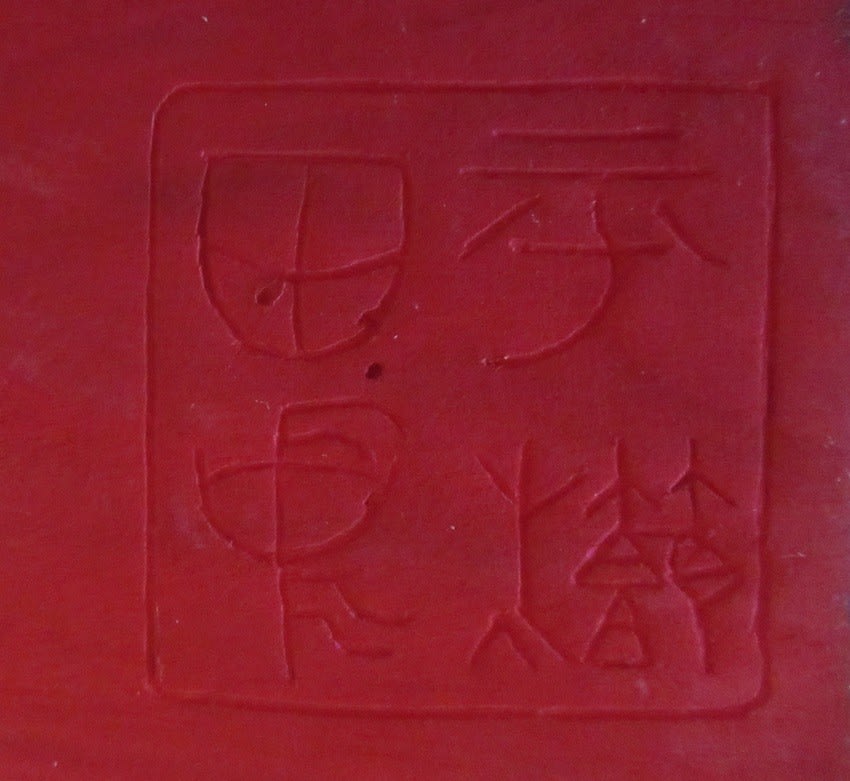

![]()

鑑定団の評:銘が後ろに彫られているが、その位置に彫って上から彩色するのは考えにくい。(位置が目立つすぎるということだろうか? それとも彫って上から彩色しているという点だろうか?)

→当方の作品は台座裏にある彫刻印のみで作品中の銘は避けている。しかし裏に銘があって上から彩色していることはあり得ます。ただしその銘のみに緑色など色を塗っている(銘が目立つようにぬっている)作品が贋作には多く、これは明らかに贋作の証左となります。

![]()

鑑定団の評:装束の文様部分は型紙を使って上から塗っているのではないか。相当悪意を持って量産された贋作。

→本作品の装束の文様の描き方は型紙ではなさそうです。

![]()

一時期たしかに保管状態が悪かったようで、絵の具の痛みはあります。ただやはり本作品は小さい作品のせいであろうか、少し絵付けが雑・・。

![]()

以上の観点から程度の低いものではありませんが、真作とは言い難い作品です。玄関などに(不用心にて)飾るにはいい程度の作品でしょう。こういう作品を理解した上で所持する(飾る)のも蒐集する者の裁量・・・![]()

次は平櫛田中の作品ではよく見かける「福聚大黒天尊像」の作品です。こちらも同じレベルの作品と判断しています。

福聚大黒天尊像 その3 平櫛田中作 80歳

昭和27年 共箱

高さ150*幅155*奥行150

![]()

顔の部分が木の素地のままです。贋作によくある素地のままの作品ですが、ただし真作としても一時期このような作品を本人が作ったのではないかと考えられますし、実際に存在します。

![]()

1958年(昭和33年)畢生の大作、モデルを6代目尾上菊五郎として「鏡獅子」(上記は試作品モデル)を戦中のブランクを経て、20年をかけて完成していますが、この際に戦後ということもあり、多くの資金が不足し、「鏡獅子」の試作品や「福聚大黒天尊像」を大量に作って売って資金を得たようです。

![]()

よって戦後からおそらく昭和30年の頃までに作りが雑な作品が多少はあったと思われ、さらに資金集めのためにお値段もそれなりにであり、その雑さが贋作が入り込む隙を与えたように推測しています。

![]()

共箱とて真贋の根拠にはならないくらいうまく作っていたり、中身を入れ替えたりしていますので、多くの作品を観て見極めることが大事なようです。

![]()

本日の2作品は真贋のきわどいところ(贋作・倣作品)にある作品ですので、これより出来の悪い作品はあきらかな贋作と思っていいでしょう。

![]()

不用心に展示しておくのはこの程度の作品ですと心配無用です。飾っていることで「蒐集作品はたしたことはない。」と思われる程度でいい![]()

![]()

「(良寛が)屈託なく作品ら(子どもら)と遊べるようになるには、長い歳月が必要だったという意味とされます。」・・・。さてこの作品は「鬼滅の刃」の主人公に衣服がそっくり・・、これが修理して飾ってる真の理由・・・・![]()

参考作品解説 ネットオークション出品作 落札金額:65,000円

児戯図良寛賛 郷倉千靭筆

共箱太巻二重箱 郷倉和子鑑定箱

全体サイズ:縦1430*横720 作品サイズ:縦300*横360

賛は下記のようになります。

かすみたつ なかきはる日に こともらと 閑須美多都 奈賀貴波留日爾 古東裳羅登

あそふこの日は くれすともよし 安曽布許廼日者 久禮寿登母与之

霞立つ 長き春日に 子供らと 遊ぶこの日は 暮れずともよし・・・・云々

この歌は「霞の立つのどかな長い春の一日を子供達と手まりをつきながら今日もくらしたことだ」という意味です。

良寛は禅宗のお坊さんでしたが、仏道一筋ではなく寺の住職ともならず、芭蕉や一茶と同じように歌や俳句を作りながら旅する人でした。越後出雲崎の名主の家に生まれた良寛は18歳の時に出家しました。一人で隣町にある光照寺に於いて五年間修行すると、備中・圓通寺をはじめ各地に赴いて修行を続けました。48歳の時、越後國上山の五合庵に落ち着くと、61歳まで歌や書など親しみ、充実した生活をしたといいます。

良寛は子供と手まりで遊ぶことが大好きだったようで、子供との歌は他にも「この里に手まりつきつつ子どもらと 遊ぶ春日は暮れずともよし」など色々とあります。「霞立つ」「手まりつきつつ」「くらしつ」というように「つ」の音の連なりがなんとも心地よく、リズミカルに口ずさみたくなる一首です。

雪深い越後の長い冬が去り、ようやく春になった。嬉しい春の日、子どもらといつまでも遊んでいたい、と解釈されているようですが、しかしそれは、取り出されて鑑賞されることが多いという事情によるものとされます。

歌集『ふるさと』の中で読むと、単に季節が春になったというのではなく、良寛が屈託なく子どもらと遊べるようになるには、長い歳月が必要だったという意味とされます。それは良寛自身が選んだ苦難の道であり、自身に課した修行だったのだとして鑑賞すると一首の重みが増しますね。

当方で画帖にて所蔵する作品は下記の作品です。作品サイズはほぼ同じですね。

児戯図良寛賛 郷倉千靭筆

画帳掲載 水墨淡彩

画サイズ:横413*縦302

「良寛が屈託なく子どもらと遊べるようになるには、長い歳月が必要だったという意味とされます。」という解説が深く心に沁み込みますね。人生とはそういうものなのでしょう。骨董の蒐集と相通じる言葉です。

さて本題の本日の作品ですが、下記の作品は贋作らしいとの判断にて記事を投稿した作品です。色彩の剥がれなどがあるので京都の専門店に修理依頼で作品を送ったところ、とりあえず飾るには差し支えない作品ということで修理を依頼し、このたび修理が完了した作品です。

試作 鏡獅子(かがみじし) 倣・平櫛田中作

誂箱

高さ320*台座:幅382*奥行219

基本的に作品本体は修理せず、台座廻りの絵の具の剥落などを修理しました。

修理費用は5万円なり・・。

平櫛田中の作品は下記の作品(「なんでも鑑定団出品作品」)のように程度の低い贋作があるので要注意です。

参考資料作品

試作 鏡獅子(かがみじし) 平櫛田中作 贋作

「なんでも鑑定団出品作品」2021年3月2日放送

インターネットオークションにて50万円で落札してたということですが、贋作ならこれはかなりあくどいですね。

鑑定団の評:完璧な偽物。眉が上の方で切れて終わっているが、本来は上まで伸びている。おそらく何かの図版を見て作ったのだろうが、その部分が写っていないのでそこで終わってしまっている。

→「眉が上の方で切れて終わっている」という点では当方の所蔵作品にはそこまではひどくない。ただ真作の最終作品はかなり上まで眉がつりあげっていますのと違います。

鑑定団の評:銘が後ろに彫られているが、その位置に彫って上から彩色するのは考えにくい。(位置が目立つすぎるということだろうか? それとも彫って上から彩色しているという点だろうか?)

→当方の作品は台座裏にある彫刻印のみで作品中の銘は避けている。しかし裏に銘があって上から彩色していることはあり得ます。ただしその銘のみに緑色など色を塗っている(銘が目立つようにぬっている)作品が贋作には多く、これは明らかに贋作の証左となります。

鑑定団の評:装束の文様部分は型紙を使って上から塗っているのではないか。相当悪意を持って量産された贋作。

→本作品の装束の文様の描き方は型紙ではなさそうです。

一時期たしかに保管状態が悪かったようで、絵の具の痛みはあります。ただやはり本作品は小さい作品のせいであろうか、少し絵付けが雑・・。

以上の観点から程度の低いものではありませんが、真作とは言い難い作品です。玄関などに(不用心にて)飾るにはいい程度の作品でしょう。こういう作品を理解した上で所持する(飾る)のも蒐集する者の裁量・・・

次は平櫛田中の作品ではよく見かける「福聚大黒天尊像」の作品です。こちらも同じレベルの作品と判断しています。

福聚大黒天尊像 その3 平櫛田中作 80歳

昭和27年 共箱

高さ150*幅155*奥行150

顔の部分が木の素地のままです。贋作によくある素地のままの作品ですが、ただし真作としても一時期このような作品を本人が作ったのではないかと考えられますし、実際に存在します。

1958年(昭和33年)畢生の大作、モデルを6代目尾上菊五郎として「鏡獅子」(上記は試作品モデル)を戦中のブランクを経て、20年をかけて完成していますが、この際に戦後ということもあり、多くの資金が不足し、「鏡獅子」の試作品や「福聚大黒天尊像」を大量に作って売って資金を得たようです。

よって戦後からおそらく昭和30年の頃までに作りが雑な作品が多少はあったと思われ、さらに資金集めのためにお値段もそれなりにであり、その雑さが贋作が入り込む隙を与えたように推測しています。

共箱とて真贋の根拠にはならないくらいうまく作っていたり、中身を入れ替えたりしていますので、多くの作品を観て見極めることが大事なようです。

本日の2作品は真贋のきわどいところ(贋作・倣作品)にある作品ですので、これより出来の悪い作品はあきらかな贋作と思っていいでしょう。

不用心に展示しておくのはこの程度の作品ですと心配無用です。飾っていることで「蒐集作品はたしたことはない。」と思われる程度でいい

「(良寛が)屈託なく作品ら(子どもら)と遊べるようになるには、長い歳月が必要だったという意味とされます。」・・・。さてこの作品は「鬼滅の刃」の主人公に衣服がそっくり・・、これが修理して飾ってる真の理由・・・・