先週はビルの解体現場の特集をテレビで放映していましたが、息子は食い入るようにして観ていて、「録画して」と頼む始末。実はビルの解体方法の新開発で、小生は総理官邸で首相自ら内閣総理大臣賞を授与されたことがあり、血は争えぬと・・・![]() 残念ながら骨董蒐集にはまだ遺伝はみられない・・

残念ながら骨董蒐集にはまだ遺伝はみられない・・![]()

![]()

本日紹介する作品は郷里の画家である平福穂庵の晩年の力作です。落款からはどなたからかの依頼で描いた作品のようですが、平福穂庵独特の荒々しさは影を潜め、優しい表情の馬が描かれています。このような色彩の作品は初期の四条派の影響の色濃い時期と共に晩年の作品に多いようです。

![]()

お気に入りの作品 柳下馬図 平福穂庵筆 明治20年(1887年)頃

絹本水墨淡彩軸装 軸先木製 岡田琴湖・西松礼和鑑定箱

全体サイズ:横700*縦2070 画サイズ:横570*縦1290

*製作時期分類 第4期:さらなる飛躍の時(明治18年~23年)

![]()

1887年頃、穂庵が45歳頃の作。落款の書体は「勢いのある運筆は影を潜め、慎重な運筆での署名」という特徴が大半を占める晩年の落款と共通しています。画風の変遷と落款の特徴をつかんでいないと贋作の多い平福父子の作品は判断がつかない点が多いなります。

![]()

依頼されて描いた作品であることもあり、平福穂庵としては珍しい筆の多い作品となっています。

![]()

平福穂庵の省筆での作品は出来・不出来共に作品数が多いのですが、本作品のような彩色多い作品の方が珍しいということになります。

![]()

略筆で確かなデッサン力が魅力の平福穂庵ですが、この作品にも確かなデッサン力がよく見られます。良い作品だと思い、平福穂庵の蒐集作品の中でもお気に入りの作品です。

![]()

ちなみに箱書きに鑑定している二人は共に平福穂庵の門下生ですが、平福父子の作品は鑑定や由来はあてにならないとおもっていたほうが無難でしょう。

岡田琴湖;(1863~1945) 画人。21歳で平福穂庵に師事し、第3回内国勧業博覧会で銅賞を受賞。穂庵死後、諸国漫遊す。長崎画学校の教師を努め、自由な線とあざやかな色調の画を得意とした。富岡鉄斎の画風に近く南画風、のちには北画風の筆法を取り入れた。

西宮礼和:画人。嘉永3年~大正9年(1850~1820)号、和道、礼和、平福穂庵に師事。

![]()

![]()

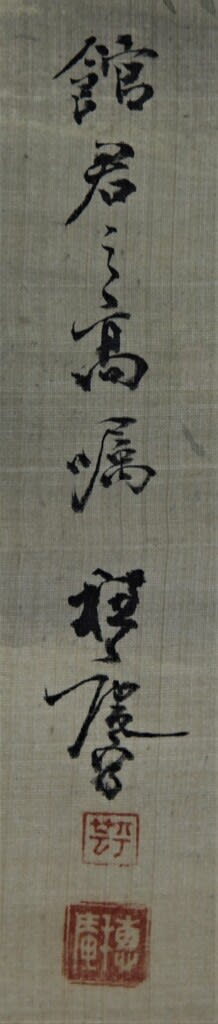

落款には「館君之高嘱 穂庵冩」押印(朱文白方印「平芸」 白文朱二重方印「穂庵」)とあり、同時期に描かれた「韓世忠」や代表作「軍鶏」(秋田県立近代美術館蔵)にも同一印章が押印されている。

高嘱: 「嘱」は、たのみごとの意。 他人を敬って、その依頼をいう語。

![]()

![]()

平福穂庵・百穂父子の作品には贋作は数多くあります。その見極めは素人には及ばないほどですので、郷里出身の画家ですが、当方も蒐集には充分注意してますが、まだまだ受賞レベルには及びませんね。

残念ながら骨董蒐集にはまだ遺伝はみられない・・

残念ながら骨董蒐集にはまだ遺伝はみられない・・

本日紹介する作品は郷里の画家である平福穂庵の晩年の力作です。落款からはどなたからかの依頼で描いた作品のようですが、平福穂庵独特の荒々しさは影を潜め、優しい表情の馬が描かれています。このような色彩の作品は初期の四条派の影響の色濃い時期と共に晩年の作品に多いようです。

お気に入りの作品 柳下馬図 平福穂庵筆 明治20年(1887年)頃

絹本水墨淡彩軸装 軸先木製 岡田琴湖・西松礼和鑑定箱

全体サイズ:横700*縦2070 画サイズ:横570*縦1290

*製作時期分類 第4期:さらなる飛躍の時(明治18年~23年)

1887年頃、穂庵が45歳頃の作。落款の書体は「勢いのある運筆は影を潜め、慎重な運筆での署名」という特徴が大半を占める晩年の落款と共通しています。画風の変遷と落款の特徴をつかんでいないと贋作の多い平福父子の作品は判断がつかない点が多いなります。

依頼されて描いた作品であることもあり、平福穂庵としては珍しい筆の多い作品となっています。

平福穂庵の省筆での作品は出来・不出来共に作品数が多いのですが、本作品のような彩色多い作品の方が珍しいということになります。

略筆で確かなデッサン力が魅力の平福穂庵ですが、この作品にも確かなデッサン力がよく見られます。良い作品だと思い、平福穂庵の蒐集作品の中でもお気に入りの作品です。

ちなみに箱書きに鑑定している二人は共に平福穂庵の門下生ですが、平福父子の作品は鑑定や由来はあてにならないとおもっていたほうが無難でしょう。

岡田琴湖;(1863~1945) 画人。21歳で平福穂庵に師事し、第3回内国勧業博覧会で銅賞を受賞。穂庵死後、諸国漫遊す。長崎画学校の教師を努め、自由な線とあざやかな色調の画を得意とした。富岡鉄斎の画風に近く南画風、のちには北画風の筆法を取り入れた。

西宮礼和:画人。嘉永3年~大正9年(1850~1820)号、和道、礼和、平福穂庵に師事。

落款には「館君之高嘱 穂庵冩」押印(朱文白方印「平芸」 白文朱二重方印「穂庵」)とあり、同時期に描かれた「韓世忠」や代表作「軍鶏」(秋田県立近代美術館蔵)にも同一印章が押印されている。

高嘱: 「嘱」は、たのみごとの意。 他人を敬って、その依頼をいう語。

平福穂庵・百穂父子の作品には贋作は数多くあります。その見極めは素人には及ばないほどですので、郷里出身の画家ですが、当方も蒐集には充分注意してますが、まだまだ受賞レベルには及びませんね。