頼山陽の書の真作は滅多にないとされているようです。そう聞くとまたチャレンジ精神が湧いてきますね。鑑識眼を蓄えるにはある一定レベル以上の作品を入手することが肝要なようです。

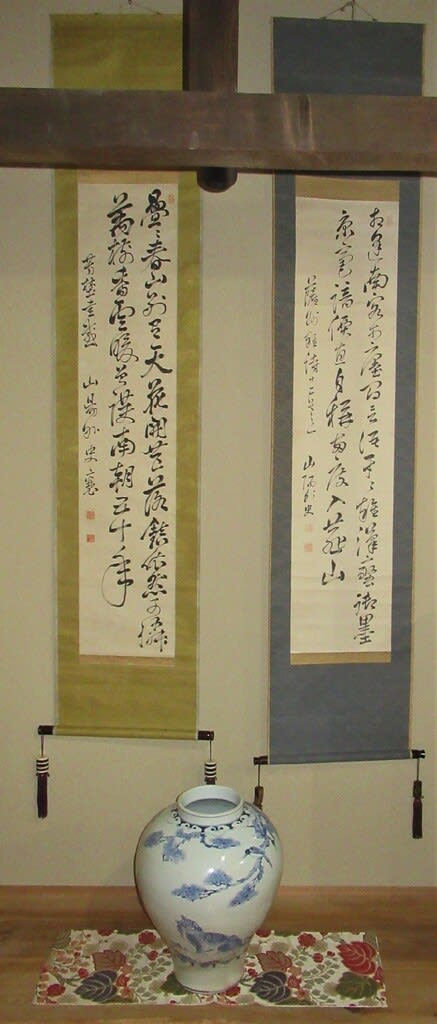

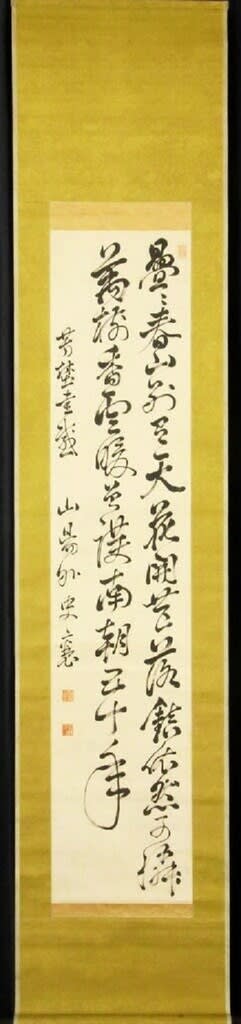

下記の写真左が「二行書 芳山懐古詩」という作品で、以前に本ブログで紹介した作品です。右が本日紹介する作品で「薩摩詞八首之二」という作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

図集や美術館などは参考にする程度とし、これらをいくら見ても鑑識眼の習得などには限度があります。実際の作品を手元に置いて調べることをしないと頭に叩きこまれないものです。むろん当方は本格的に頼山陽の書を研究するつもりはありませんので、本格的な蒐集の方には恥ずかしい作品かもしれませんが、他の蒐集で研鑽してきた感覚的なものが役に立っているように思います。

*なお書体についてはこの2作品は共通しているものが多いようですね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さらに古くから母の実家に頼山陽の山水画の作品がありました。当方でも写真を持っていますが、今では真作であったと判断しています。残念ながら今では母の実家の作品は手放されておられますが、そういうことがトラウマになって当方の蒐集のエネルギーになっているのかもしれません。

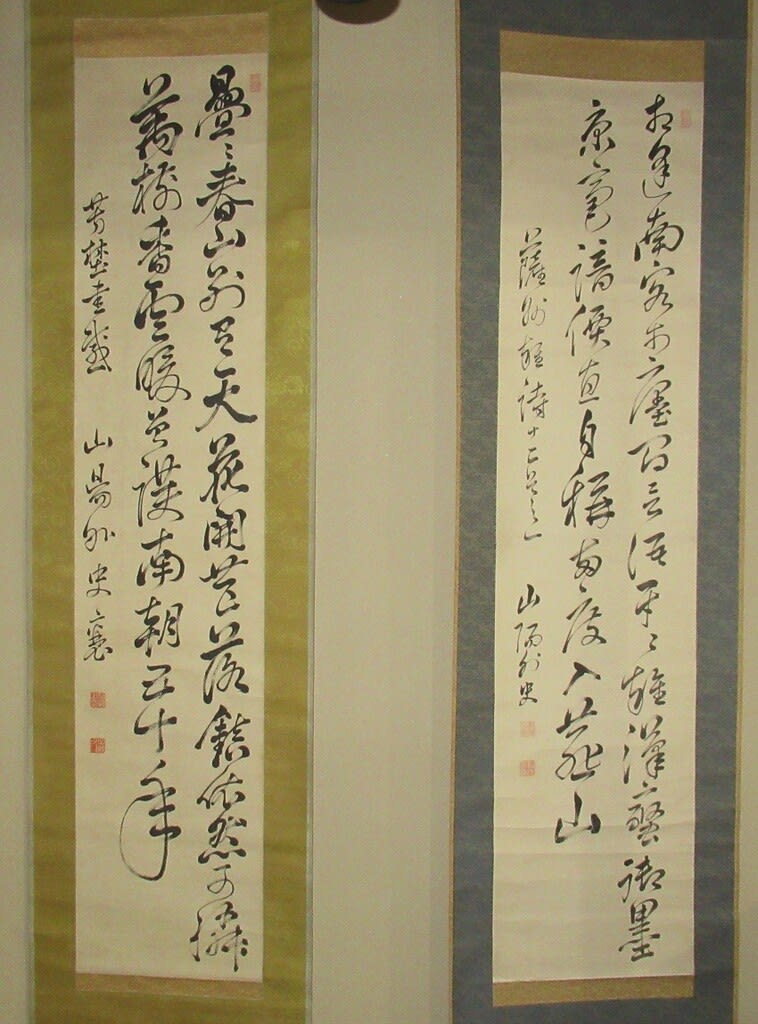

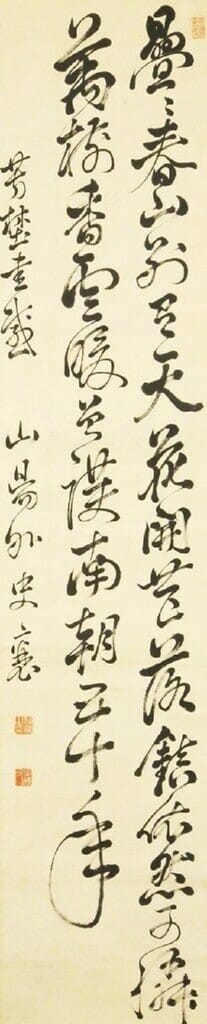

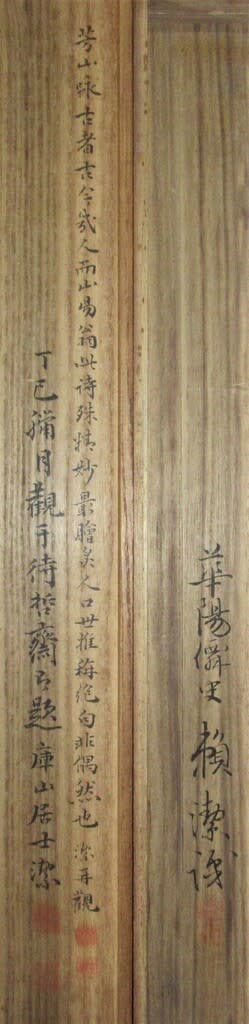

さて本日の頼山陽の2作品目となる「薩摩詞八首之二」という作品の紹介です。むろん真贋は後学とするため「伝頼山陽」の作品となります。

二行書 薩摩詞八首之二 伝頼山陽筆 その2

紙本水墨軸装 軸先木製 頼潔鑑定箱入

全体サイズ:横520*縦2120 画サイズ:横300*縦1310

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

漢詩は下記のもののようですが、漢詩の意味について詳細は不明であり、現在調査中です。

漢詩:薩摩詞八首之二

相逢南客市廛間 南客に相逢う市廛の間

言語牙牙雑漢蛮 言語 牙牙として漢蛮を雑る

御墨京毫諳價直 御墨 京毫 價直を諳んじ

自称両度入燕山 自ら称す両度 燕山に入ると

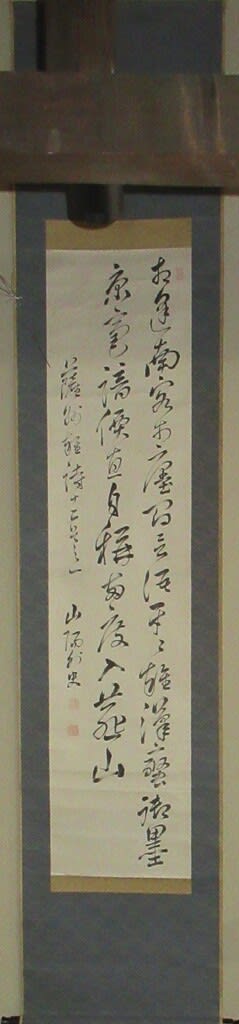

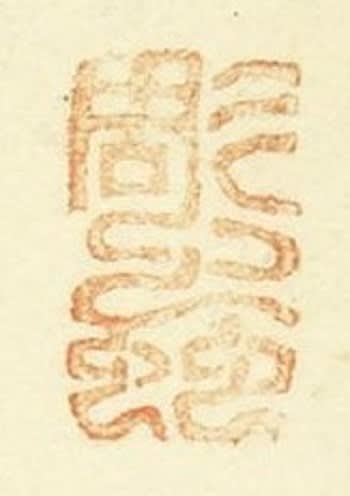

作品中に押印されている印章は下記のとおりです。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

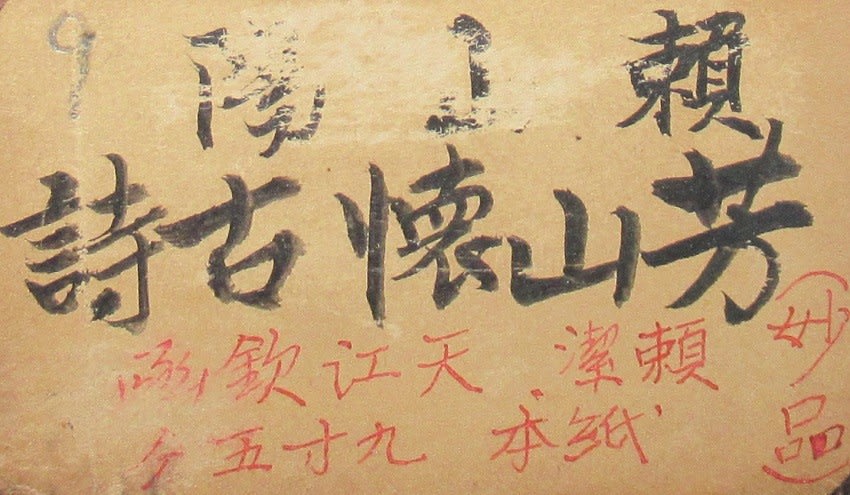

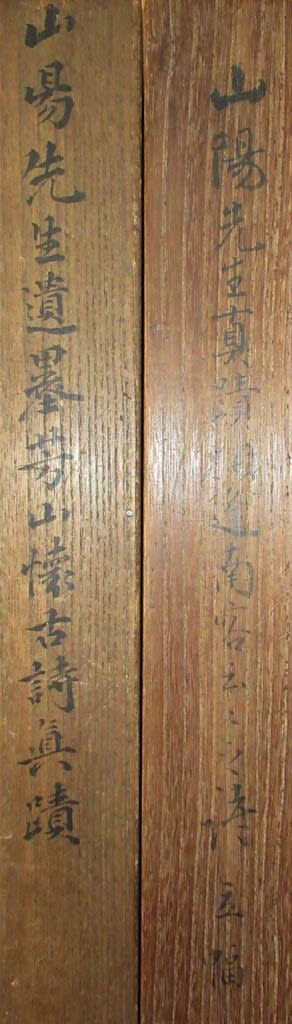

箱書きは頼山陽の孫、頼潔(1860~1929)が書いているようです。頼庫山は京都の人で、名は潔、通称は龍三、字は庫三、号を庫山と称し、頼山陽の次男(実際は三男かな?)頼支峰の長男で、漢学者であったようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

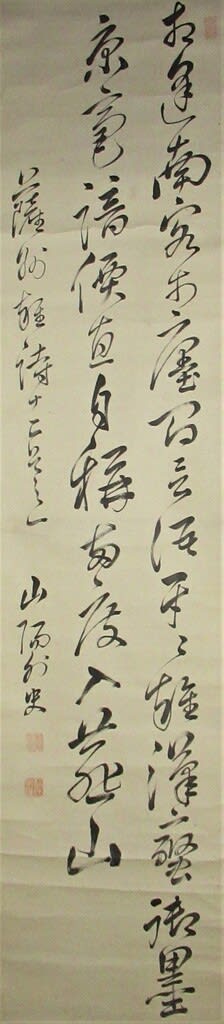

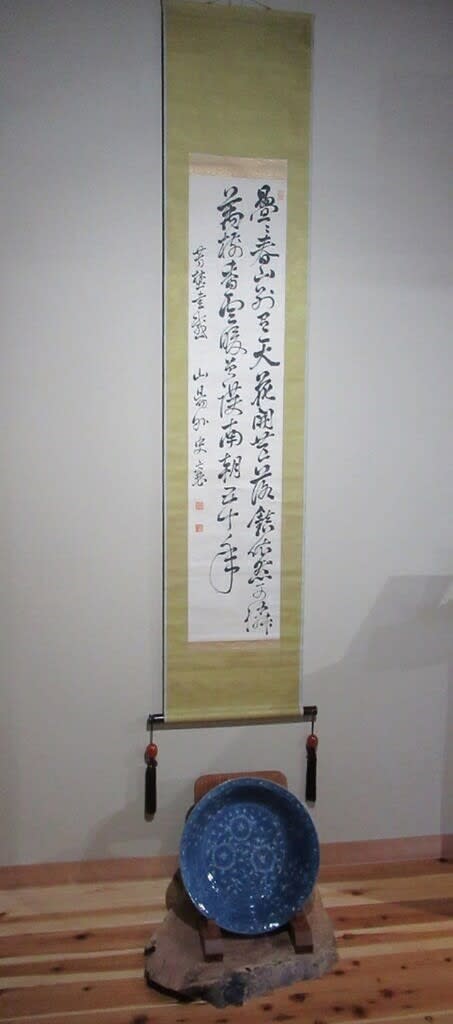

ひと作品目「芳山懐古詩」は下記作品です。

二行書 芳山懐古詩 伝頼山陽筆 文政2年頃 その1

紙本水墨軸装 軸先木製 頼潔鑑定箱・江馬天江巻止鑑定書付

全体サイズ:横530*縦2060 画サイズ:横290*縦1360

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

こちらの作品は江馬天江巻止鑑定書(「二行書 芳山懐古詩 伝頼山陽筆 文政2年頃 その1」のブログ記事参照)もあり、真作かと思いますが、まだ後学の確認ポイントが残っています。両作品ともに頼潔の鑑定箱書のようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「芳山懐古詩」の作品の方が丁寧に箱書きされておりその点では「薩摩詞八首之二」の方が劣るようです。箱書きの書体は似ていますが、これくらいは真似できるので決定的な判断材料とはなりにくでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

各々の箱に押印されている印章は下記のとおりです。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「芳山懐古詩」は文政2年(作者39歳)3月、65歳を過ぎた母を伴って嵐山の桜見物に訪れ、夕刻、近くの三軒屋に宿をとっており、その際に母と過ごした日の感懐を詠ったもののひとつとされます。頼山陽の「親孝行の所業」とされますが・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

頼山陽については上述の「二行書 芳山懐古詩」のブログでの説明にて親孝行ぶりを説明しましたが、実は若い頃は病弱であり、また成年になるにつれてかなりの放蕩を繰り返していたようです。

頼山陽は若い頃に江戸に留学しましたが、1798年4月4日、突如打ちきりられており、広島に帰った際に山陽に以前の病状が現れます。『春水日記』には「久太郎、鬱症」と記されています。

その持病と放蕩癖は収まらず両親は配偶者を娶らせば、気分も変わるだろうと、春水の同僚の御園道英の娘、淳を嫁に迎えました。しかし山陽は家庭に居着くどころか外出続きで、父の頼春水は山陽を脅かし「久児夜帰太遅、戒禁足」、母静も「御不機嫌」と記しています。

毎夜の午前様,時には友人と厳島の遊郭に足を延ばし、新妻の淳は妊娠初期でヒステリーは山陽の不品行から生じたものでした。そして1800年に山陽の決定的な逐電事件が起きました。一家あげての捜索の結果、捕縛された山陽は廃嫡し座敷牢に監禁されます。そして1801年の2月16日には、長子聿庵の生まれる4日前に妻は離婚されることになります。

その後の頼山陽と女流画家の平田玉蘊の悲恋は有名な話ですね。その件は当方の所蔵作品である下記の作品でも触れています。

平田玉蘊燭坐図 柴田義董筆 伝頼山陽賛?

絹本着色軸装 軸先蒔絵 杉細工箱入

全体サイズ:縦1155*横333 画サイズ:縦375*横148

この「平田玉蘊燭坐図」を描いたのは京都四条派の柴田義董という著名な画家です。

******************************************

柴田義董:(1780年生まれ、備前、瀬戸内市邑久町尻海生まれ。寛政6年父の死を機に意を決し、京都四条派の松村呉春に師事する。「花鳥の景文」「人物の義董」「山水の豊彦」と洛中の人々が四条派の三哲と評した。江戸後期の四条派の画家。字は威中、通称は喜太郎、号に琴緒・琴海等。呉春に師事し、人物画に長じる。京都に住した。文政2年(1819)歿、40才。

******************************************

平田玉蘊は江戸後期に活躍した四条派の有名な女流画家です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

平田玉蘊は、尾道市の豪商「福岡屋」(木綿問屋)の娘として生まれ、父・新太郎(画号:五峰)の画の師とされる福原五岳をはじめ、田能村竹田や菅茶山ら多くの文化人と親交があり、中でも頼山陽との悲恋は有名です。

美少年だった父五峯と相当の美貌の持ち主だった母峯との間に生まれ、画家姉妹もまた美しさと才能で評判になり、当時の学者・文化人などで評判であったとされます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

平田玉蘊が21歳、頼山陽が29歳の時に、竹原で頼山陽と初めて出会い、詩会、舟遊びをともにし、やがて恋に落ちることになります。ただし頼山陽は脱藩し、京都から連れ戻され、三年間は座敷牢で幽閉され、出された後、二年の謹慎生活を終えたばかりであったとされます。

また平田玉蘊もその前年の文化三年(1806年)、玉蘊が20歳の時、父五峯が47歳で亡くなり、家業の福岡屋は除々に左前となっていますが、玉蘊は家業の存続・再建を図ることはなかったようで、養子をとって家業の存続・再建するよりも画業でどうにかして身を立てようと考えていたようです。

はじめて二人が出会った席において頼山陽は玉蘊が描いた絵を見て、座興で

「絶塵風骨是仙姫却画 名花濃艶姿」(汚れを知らぬ気品はまさに仙女、この人がこんなあでやかな牡丹の絵を描くなんて)

「淡粧素服 風神超凡」(薄化粧で品の良い装いのたぐい稀な女性である)

と漢詩を読み、玉蘊を一目見て心を奪われてしまったようです。口説く手段として漢詩を用いたあたりはさすがに頼山陽・・・。

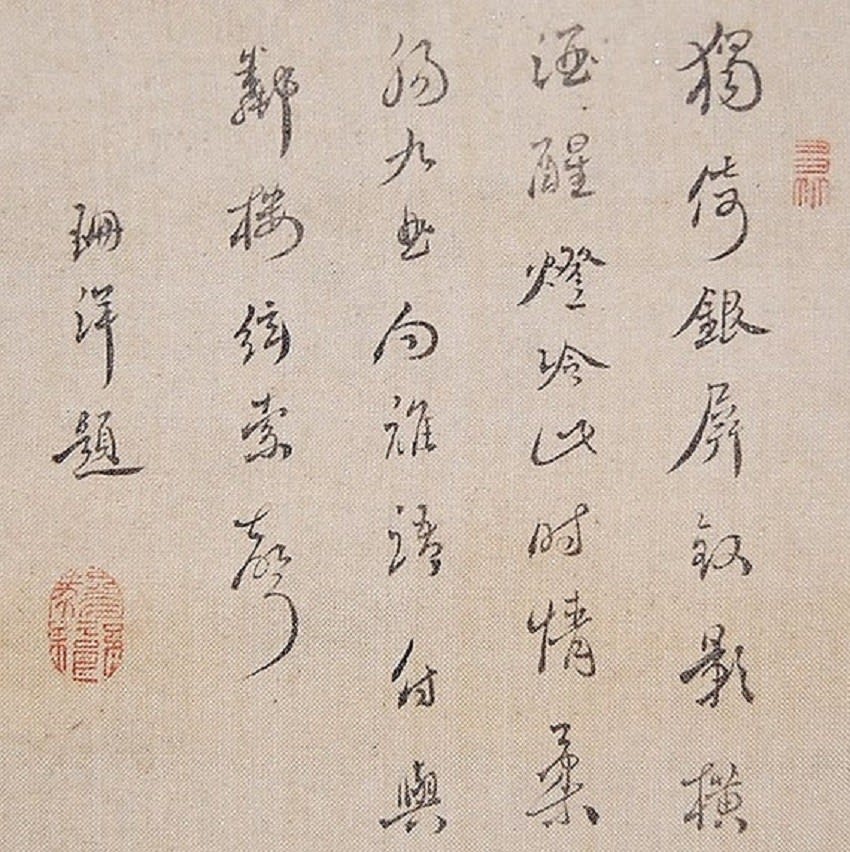

上記の画中の賛の漢詩は七言律詩で

獨倚銀屏釵影横 独り銀屏に倚って釵の影横たわり

酒醒燈冷此時情 酒醒め灯冷ややかなりこの時の情

柔腸九曲向誰語 柔腸九曲誰に向かって語らん

付與隣樓絃索聲 付与す隣樓絃索の聲

(美人燭坐図 頼山陽?)かな? 漢詩の区分でいうと香匳體に属するらしい。香匳體についてはこの作品を説明している当方のブログを参照してください。

当方で勝手に解りやすく解釈すると

「一人で銀屏風にもたれてかんざしの影が畳に延びる、

お酒の酔いが醒めて灯りも冷ややかに感じられるこの時の心情

やわき腸の曲折するような苦しみを誰に語ったらよいのでしょう

隣の楼からは弦楽器の音が聞こえています。」ですかね。

*ところで台湾の某レストランの「柔腸寸断」という料理は、シェフが失恋したときに考案した料理で、切り刻まれて油で揚げられたような心情をあらわして名づけた名前と言われていますが関係あるのでしょうか?

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

その後の悲恋のあらすじは下記のとおりです。

**************************************

頼山陽の都へ出たいとの思いは強く、そのことを玉蘊に会って伝えます。母や妹の面倒も見ると言ったのだそうです。さらには玉蘊も絵の勉強もできると言ったようです。だから京都に一緒に行ってほしいと玉蘊に伝えました。山陽は夫が竹を描けば、妻は蘭を描くというような夫唱婦随の夫婦を理想としていたので、玉蘊はまさにそのめがねに適う女性であったのです。山陽は玉蘊との京都での新生活を想い描いて必死に申込んだとされます。

玉蘊は家に帰って、このことを母峯や妹玉葆に伝えます。峯は娘の願いも聞いてやりたいと茶山や知り合いに手紙を送って山陽の素性を尋ねたようです。茶山からは「文章は無双であるが、年がすでに三十一歳にもなるのに世間ずれしていない。まだまだ人間的には子供であり、早く大人になって欲しいものだ」との返事があり、峯は逡巡していたとされます。妹の玉葆は山陽が玉蘊に思いを寄せていることを見知っていたので京都行きを進めたようです。

⁂どこかの宮中のお話に似ていますね。さてその結末は・・・。

文化八年(1811)二月、山陽は神辺を発ち上洛した。そして新町通丸太町上ル春日町の借家に「真塾」という名の家塾を開いています。しばらくして父春水の知り合いから、京に滞在するについては広島藩の一定の手続きが必要でああり、勝手に塾を開いたり、表札を揚げたりしては広島藩としての面子が立たず、広島に連れ戻されて幽閉とのお咎めを受けることになると知らされます。しかも、山陽本人だけでなく父の春水までも累が及ぶこととなるとの忠告があったとされます。

頼山陽は二度目の脱藩扱いとなることを恐れ、慌てて表札を外し、塾は閉講し、大阪に一時身を隠します。茶山に改めて「出藩の表向きは茶山先生の名代である旨の書状を出して欲しい」と依頼したようです。茶山は春水との友情を優先し、後足で砂を蹴って廉塾を去った山陽に書状を書いたとされます。京の広島藩への届出を済ませましたが、堂々と京で開塾することは憚られ、頼山陽は内心二度目の脱藩扱いとなって帰郷させられるのではないかと恐れていました。

この時期に玉蘊親子が上京してきたのです。山陽一人が食べていくのがやっとである状況の中で当然玉蘊親子の面倒まで見る余裕などなかったのでしょう。山陽は初めて会う峯と目線も合わせられず、頼山陽は逃げるように春日町の自宅に帰ります。玉蘊は動揺を隠せず、どうしたら良いのか分からなかったようです。表向きは姉妹で絵の勉強のために京に行ってくるということで尾道を出てきたのですが、本音は山陽との婚姻をまとめるつもりであったのでしょう。玉蘊は山陽の返事を待っていましたが、山陽の煮えきらない態度に愛想をつかした玉葆に促され、尾道に帰ります。

京から引き上げてきた玉蘊には「山陽を追っかけて京まで行って結局、山陽にふられた女」と言われ精神的にかなり参りますが、玉蘊は私にはこれしか生きる道はないとかえって一心に筆を取って絵に集中して山陽のことを忘れようとします。表も出られぬほどの玉蘊を救ってくれたのが、たまたま尾道に逗留していた伊勢の俳人「白鶴鳴」であったようです。山陽との傷を癒すため、将来を約束し、一子をもうけたが夭逝してしまいます。玉蘊はそれまで以上に強くしなやかな女性に変わっていきます。妹の玉葆の子玉甫を養子として迎え入れ、どんなことがあっても絵筆一本で母を養い、家を守って自立していくことを決意してたとされます。

⁂頼山陽もまたのちに再婚しています。

当時の尾道では豪商を中心とした茶園文化が花開いており、絵の依頼があれば、詩会や茶会にも積極的に参加するだけでなく、酒席にもはべらって絵を描いたことから文芸芸者呼ばわりもされましたが、絵を描くことで画料を得、生計を立てていたとされます。玉蘊が描いた渡橋忠良(渡橋貞兵衛)翁像の肖像画があります。渡橋忠良は元々宮原姓の竹原の人でしたが、尾道で物産の仲介業で名を上げ、財を成した豪商でした。山陽は預金をこの渡橋家に預け、利子収入を得たりするほど山陽との親交が深く、山陽が京都と広島への行き帰りによくこの渡橋家にも逗留しています。この肖像画には落款は無いのですが、山陽はこれに「稿碑銘敬題」と題した賛を記しています。これが玉蘊との最初で最後のコラボレーションの作とされます。

玉蘊が四五歳の天保二年(1831)、江戸で刊行された白井華陽著「画乗要略」の閨秀(女流画家)の部に二十二名の中に玉蘊は紹介され、さらに序には、代表的な女性画家として清原雪信(狩野探幽の姪)、池玉蘭(池大雅の妻)、桜井雪保(桜井雪館の娘)、江馬細香等と共に五人のうちの一人として玉蘊が紹介されている。しかし依頼されて描く絵だけでは家族を養っていけず、福岡屋に残っていた代々の古美術品は生計の足しにと散逸してしまったが、玉蘊は残されていた古鏡十数枚だけは心の支えとして最後まで手放さなかったとされます。

頼山陽は玉蘊の所蔵する古鏡に題して「一段傷心 誰得職 凝塵影裡 孤鸞舞」(傷ついたあなたの心を誰が知っているだろうか。あなたに対して私は不誠実であった。ただ一羽の鸞が空を舞っているように寂しい境遇に追い込んでしまって、本当に申し訳なく思っている)と詠っています。そして山陽は天保三年(1832)九月、結核で亡くなってしまいますが、玉蘊が四十六歳のことです。

天保五年(1834)、全国的な天保の大飢饉の際、尾道では豪商橋本竹下が難民救済事業として慈観寺の本堂の改築を発願しました。この救済事業によりこの時代尾道では一人も餓死者が出なかったことが今に伝わっていますが、玉蘊はこの本堂の襖絵を描くことを竹下に依頼されています。今も慈観寺本堂に玉蘊がその時に描いた「桐鳳凰図」の襖絵が残っています。雲を金箔で表し、中央から右手にかけて桐の木を配し、左手には平和な世に現れるという純白の鳳凰が悠々と舞っているその姿は彼女が望んだ山陽との幸せな生活を思い描いたものなのであろうと想像されます。無論山陽が詠んだ古鏡の詩を絵にしたものとされます。山陽のことを未だに慕っている玉蘊の健気さが痛いように伝わってくる作品です。

**************************************

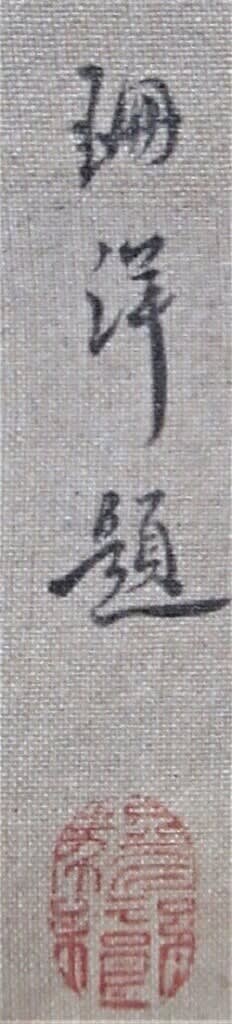

さて画中の賛には「珊洋題」とあり「山陽」のもじりか?、また賛の遊印からは頼山陽の印と思われますが確信はありません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

柴田義董は文政2年(1819)に亡くっており、一方で頼山陽は天保3年(1832年)に亡くっています。ゆえに頼山陽が39歳前に賛を書いたことになりますが、時期的には問題はありません。おそらくもっと前、35歳頃かな? 否、まだ恋愛中の時期かもしれません。

⁂なお柴田義董の師は松村呉春であり、松村呉春と頼山陽には親交があったとされています。

さて作品の真偽のほどはさておいて実に面白い・・・。放蕩、色恋沙汰、仕事、親孝行といろんな失敗の経験を踏まえて人はことを成すようです。骨董も同じ、失敗を恐れては事を成さないものです。

下記の写真左が「二行書 芳山懐古詩」という作品で、以前に本ブログで紹介した作品です。右が本日紹介する作品で「薩摩詞八首之二」という作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

図集や美術館などは参考にする程度とし、これらをいくら見ても鑑識眼の習得などには限度があります。実際の作品を手元に置いて調べることをしないと頭に叩きこまれないものです。むろん当方は本格的に頼山陽の書を研究するつもりはありませんので、本格的な蒐集の方には恥ずかしい作品かもしれませんが、他の蒐集で研鑽してきた感覚的なものが役に立っているように思います。

*なお書体についてはこの2作品は共通しているものが多いようですね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さらに古くから母の実家に頼山陽の山水画の作品がありました。当方でも写真を持っていますが、今では真作であったと判断しています。残念ながら今では母の実家の作品は手放されておられますが、そういうことがトラウマになって当方の蒐集のエネルギーになっているのかもしれません。

さて本日の頼山陽の2作品目となる「薩摩詞八首之二」という作品の紹介です。むろん真贋は後学とするため「伝頼山陽」の作品となります。

二行書 薩摩詞八首之二 伝頼山陽筆 その2

紙本水墨軸装 軸先木製 頼潔鑑定箱入

全体サイズ:横520*縦2120 画サイズ:横300*縦1310

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

漢詩は下記のもののようですが、漢詩の意味について詳細は不明であり、現在調査中です。

漢詩:薩摩詞八首之二

相逢南客市廛間 南客に相逢う市廛の間

言語牙牙雑漢蛮 言語 牙牙として漢蛮を雑る

御墨京毫諳價直 御墨 京毫 價直を諳んじ

自称両度入燕山 自ら称す両度 燕山に入ると

作品中に押印されている印章は下記のとおりです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

箱書きは頼山陽の孫、頼潔(1860~1929)が書いているようです。頼庫山は京都の人で、名は潔、通称は龍三、字は庫三、号を庫山と称し、頼山陽の次男(実際は三男かな?)頼支峰の長男で、漢学者であったようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

ひと作品目「芳山懐古詩」は下記作品です。

二行書 芳山懐古詩 伝頼山陽筆 文政2年頃 その1

紙本水墨軸装 軸先木製 頼潔鑑定箱・江馬天江巻止鑑定書付

全体サイズ:横530*縦2060 画サイズ:横290*縦1360

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

こちらの作品は江馬天江巻止鑑定書(「二行書 芳山懐古詩 伝頼山陽筆 文政2年頃 その1」のブログ記事参照)もあり、真作かと思いますが、まだ後学の確認ポイントが残っています。両作品ともに頼潔の鑑定箱書のようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「芳山懐古詩」の作品の方が丁寧に箱書きされておりその点では「薩摩詞八首之二」の方が劣るようです。箱書きの書体は似ていますが、これくらいは真似できるので決定的な判断材料とはなりにくでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

各々の箱に押印されている印章は下記のとおりです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

「芳山懐古詩」は文政2年(作者39歳)3月、65歳を過ぎた母を伴って嵐山の桜見物に訪れ、夕刻、近くの三軒屋に宿をとっており、その際に母と過ごした日の感懐を詠ったもののひとつとされます。頼山陽の「親孝行の所業」とされますが・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

頼山陽については上述の「二行書 芳山懐古詩」のブログでの説明にて親孝行ぶりを説明しましたが、実は若い頃は病弱であり、また成年になるにつれてかなりの放蕩を繰り返していたようです。

頼山陽は若い頃に江戸に留学しましたが、1798年4月4日、突如打ちきりられており、広島に帰った際に山陽に以前の病状が現れます。『春水日記』には「久太郎、鬱症」と記されています。

その持病と放蕩癖は収まらず両親は配偶者を娶らせば、気分も変わるだろうと、春水の同僚の御園道英の娘、淳を嫁に迎えました。しかし山陽は家庭に居着くどころか外出続きで、父の頼春水は山陽を脅かし「久児夜帰太遅、戒禁足」、母静も「御不機嫌」と記しています。

毎夜の午前様,時には友人と厳島の遊郭に足を延ばし、新妻の淳は妊娠初期でヒステリーは山陽の不品行から生じたものでした。そして1800年に山陽の決定的な逐電事件が起きました。一家あげての捜索の結果、捕縛された山陽は廃嫡し座敷牢に監禁されます。そして1801年の2月16日には、長子聿庵の生まれる4日前に妻は離婚されることになります。

その後の頼山陽と女流画家の平田玉蘊の悲恋は有名な話ですね。その件は当方の所蔵作品である下記の作品でも触れています。

平田玉蘊燭坐図 柴田義董筆 伝頼山陽賛?

絹本着色軸装 軸先蒔絵 杉細工箱入

全体サイズ:縦1155*横333 画サイズ:縦375*横148

この「平田玉蘊燭坐図」を描いたのは京都四条派の柴田義董という著名な画家です。

******************************************

柴田義董:(1780年生まれ、備前、瀬戸内市邑久町尻海生まれ。寛政6年父の死を機に意を決し、京都四条派の松村呉春に師事する。「花鳥の景文」「人物の義董」「山水の豊彦」と洛中の人々が四条派の三哲と評した。江戸後期の四条派の画家。字は威中、通称は喜太郎、号に琴緒・琴海等。呉春に師事し、人物画に長じる。京都に住した。文政2年(1819)歿、40才。

******************************************

平田玉蘊は江戸後期に活躍した四条派の有名な女流画家です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

平田玉蘊は、尾道市の豪商「福岡屋」(木綿問屋)の娘として生まれ、父・新太郎(画号:五峰)の画の師とされる福原五岳をはじめ、田能村竹田や菅茶山ら多くの文化人と親交があり、中でも頼山陽との悲恋は有名です。

美少年だった父五峯と相当の美貌の持ち主だった母峯との間に生まれ、画家姉妹もまた美しさと才能で評判になり、当時の学者・文化人などで評判であったとされます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

平田玉蘊が21歳、頼山陽が29歳の時に、竹原で頼山陽と初めて出会い、詩会、舟遊びをともにし、やがて恋に落ちることになります。ただし頼山陽は脱藩し、京都から連れ戻され、三年間は座敷牢で幽閉され、出された後、二年の謹慎生活を終えたばかりであったとされます。

また平田玉蘊もその前年の文化三年(1806年)、玉蘊が20歳の時、父五峯が47歳で亡くなり、家業の福岡屋は除々に左前となっていますが、玉蘊は家業の存続・再建を図ることはなかったようで、養子をとって家業の存続・再建するよりも画業でどうにかして身を立てようと考えていたようです。

はじめて二人が出会った席において頼山陽は玉蘊が描いた絵を見て、座興で

「絶塵風骨是仙姫却画 名花濃艶姿」(汚れを知らぬ気品はまさに仙女、この人がこんなあでやかな牡丹の絵を描くなんて)

「淡粧素服 風神超凡」(薄化粧で品の良い装いのたぐい稀な女性である)

と漢詩を読み、玉蘊を一目見て心を奪われてしまったようです。口説く手段として漢詩を用いたあたりはさすがに頼山陽・・・。

上記の画中の賛の漢詩は七言律詩で

獨倚銀屏釵影横 独り銀屏に倚って釵の影横たわり

酒醒燈冷此時情 酒醒め灯冷ややかなりこの時の情

柔腸九曲向誰語 柔腸九曲誰に向かって語らん

付與隣樓絃索聲 付与す隣樓絃索の聲

(美人燭坐図 頼山陽?)かな? 漢詩の区分でいうと香匳體に属するらしい。香匳體についてはこの作品を説明している当方のブログを参照してください。

当方で勝手に解りやすく解釈すると

「一人で銀屏風にもたれてかんざしの影が畳に延びる、

お酒の酔いが醒めて灯りも冷ややかに感じられるこの時の心情

やわき腸の曲折するような苦しみを誰に語ったらよいのでしょう

隣の楼からは弦楽器の音が聞こえています。」ですかね。

*ところで台湾の某レストランの「柔腸寸断」という料理は、シェフが失恋したときに考案した料理で、切り刻まれて油で揚げられたような心情をあらわして名づけた名前と言われていますが関係あるのでしょうか?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

その後の悲恋のあらすじは下記のとおりです。

**************************************

頼山陽の都へ出たいとの思いは強く、そのことを玉蘊に会って伝えます。母や妹の面倒も見ると言ったのだそうです。さらには玉蘊も絵の勉強もできると言ったようです。だから京都に一緒に行ってほしいと玉蘊に伝えました。山陽は夫が竹を描けば、妻は蘭を描くというような夫唱婦随の夫婦を理想としていたので、玉蘊はまさにそのめがねに適う女性であったのです。山陽は玉蘊との京都での新生活を想い描いて必死に申込んだとされます。

玉蘊は家に帰って、このことを母峯や妹玉葆に伝えます。峯は娘の願いも聞いてやりたいと茶山や知り合いに手紙を送って山陽の素性を尋ねたようです。茶山からは「文章は無双であるが、年がすでに三十一歳にもなるのに世間ずれしていない。まだまだ人間的には子供であり、早く大人になって欲しいものだ」との返事があり、峯は逡巡していたとされます。妹の玉葆は山陽が玉蘊に思いを寄せていることを見知っていたので京都行きを進めたようです。

⁂どこかの宮中のお話に似ていますね。さてその結末は・・・。

文化八年(1811)二月、山陽は神辺を発ち上洛した。そして新町通丸太町上ル春日町の借家に「真塾」という名の家塾を開いています。しばらくして父春水の知り合いから、京に滞在するについては広島藩の一定の手続きが必要でああり、勝手に塾を開いたり、表札を揚げたりしては広島藩としての面子が立たず、広島に連れ戻されて幽閉とのお咎めを受けることになると知らされます。しかも、山陽本人だけでなく父の春水までも累が及ぶこととなるとの忠告があったとされます。

頼山陽は二度目の脱藩扱いとなることを恐れ、慌てて表札を外し、塾は閉講し、大阪に一時身を隠します。茶山に改めて「出藩の表向きは茶山先生の名代である旨の書状を出して欲しい」と依頼したようです。茶山は春水との友情を優先し、後足で砂を蹴って廉塾を去った山陽に書状を書いたとされます。京の広島藩への届出を済ませましたが、堂々と京で開塾することは憚られ、頼山陽は内心二度目の脱藩扱いとなって帰郷させられるのではないかと恐れていました。

この時期に玉蘊親子が上京してきたのです。山陽一人が食べていくのがやっとである状況の中で当然玉蘊親子の面倒まで見る余裕などなかったのでしょう。山陽は初めて会う峯と目線も合わせられず、頼山陽は逃げるように春日町の自宅に帰ります。玉蘊は動揺を隠せず、どうしたら良いのか分からなかったようです。表向きは姉妹で絵の勉強のために京に行ってくるということで尾道を出てきたのですが、本音は山陽との婚姻をまとめるつもりであったのでしょう。玉蘊は山陽の返事を待っていましたが、山陽の煮えきらない態度に愛想をつかした玉葆に促され、尾道に帰ります。

京から引き上げてきた玉蘊には「山陽を追っかけて京まで行って結局、山陽にふられた女」と言われ精神的にかなり参りますが、玉蘊は私にはこれしか生きる道はないとかえって一心に筆を取って絵に集中して山陽のことを忘れようとします。表も出られぬほどの玉蘊を救ってくれたのが、たまたま尾道に逗留していた伊勢の俳人「白鶴鳴」であったようです。山陽との傷を癒すため、将来を約束し、一子をもうけたが夭逝してしまいます。玉蘊はそれまで以上に強くしなやかな女性に変わっていきます。妹の玉葆の子玉甫を養子として迎え入れ、どんなことがあっても絵筆一本で母を養い、家を守って自立していくことを決意してたとされます。

⁂頼山陽もまたのちに再婚しています。

当時の尾道では豪商を中心とした茶園文化が花開いており、絵の依頼があれば、詩会や茶会にも積極的に参加するだけでなく、酒席にもはべらって絵を描いたことから文芸芸者呼ばわりもされましたが、絵を描くことで画料を得、生計を立てていたとされます。玉蘊が描いた渡橋忠良(渡橋貞兵衛)翁像の肖像画があります。渡橋忠良は元々宮原姓の竹原の人でしたが、尾道で物産の仲介業で名を上げ、財を成した豪商でした。山陽は預金をこの渡橋家に預け、利子収入を得たりするほど山陽との親交が深く、山陽が京都と広島への行き帰りによくこの渡橋家にも逗留しています。この肖像画には落款は無いのですが、山陽はこれに「稿碑銘敬題」と題した賛を記しています。これが玉蘊との最初で最後のコラボレーションの作とされます。

玉蘊が四五歳の天保二年(1831)、江戸で刊行された白井華陽著「画乗要略」の閨秀(女流画家)の部に二十二名の中に玉蘊は紹介され、さらに序には、代表的な女性画家として清原雪信(狩野探幽の姪)、池玉蘭(池大雅の妻)、桜井雪保(桜井雪館の娘)、江馬細香等と共に五人のうちの一人として玉蘊が紹介されている。しかし依頼されて描く絵だけでは家族を養っていけず、福岡屋に残っていた代々の古美術品は生計の足しにと散逸してしまったが、玉蘊は残されていた古鏡十数枚だけは心の支えとして最後まで手放さなかったとされます。

頼山陽は玉蘊の所蔵する古鏡に題して「一段傷心 誰得職 凝塵影裡 孤鸞舞」(傷ついたあなたの心を誰が知っているだろうか。あなたに対して私は不誠実であった。ただ一羽の鸞が空を舞っているように寂しい境遇に追い込んでしまって、本当に申し訳なく思っている)と詠っています。そして山陽は天保三年(1832)九月、結核で亡くなってしまいますが、玉蘊が四十六歳のことです。

天保五年(1834)、全国的な天保の大飢饉の際、尾道では豪商橋本竹下が難民救済事業として慈観寺の本堂の改築を発願しました。この救済事業によりこの時代尾道では一人も餓死者が出なかったことが今に伝わっていますが、玉蘊はこの本堂の襖絵を描くことを竹下に依頼されています。今も慈観寺本堂に玉蘊がその時に描いた「桐鳳凰図」の襖絵が残っています。雲を金箔で表し、中央から右手にかけて桐の木を配し、左手には平和な世に現れるという純白の鳳凰が悠々と舞っているその姿は彼女が望んだ山陽との幸せな生活を思い描いたものなのであろうと想像されます。無論山陽が詠んだ古鏡の詩を絵にしたものとされます。山陽のことを未だに慕っている玉蘊の健気さが痛いように伝わってくる作品です。

**************************************

さて画中の賛には「珊洋題」とあり「山陽」のもじりか?、また賛の遊印からは頼山陽の印と思われますが確信はありません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

柴田義董は文政2年(1819)に亡くっており、一方で頼山陽は天保3年(1832年)に亡くっています。ゆえに頼山陽が39歳前に賛を書いたことになりますが、時期的には問題はありません。おそらくもっと前、35歳頃かな? 否、まだ恋愛中の時期かもしれません。

⁂なお柴田義董の師は松村呉春であり、松村呉春と頼山陽には親交があったとされています。

さて作品の真偽のほどはさておいて実に面白い・・・。放蕩、色恋沙汰、仕事、親孝行といろんな失敗の経験を踏まえて人はことを成すようです。骨董も同じ、失敗を恐れては事を成さないものです。