5月の連休の帰郷に際して久方ぶりに扱った漆器・・。自宅にあった漆器も保存状態を再確認・・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

真塗茶会席膳 五客揃(三十人揃いの内)杉箱 幅360*奥行360*高さ40 杉箱入

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この真塗の脚のない膳は古くから実家にあったもので五客揃いずつ箱の納められて全部で30客あるようです。箱のシールには日本橋室町木屋からの購入した作品と解かります。

郷里から15客持ってきており、こちらで使っています。風呂敷に包んで保管しますが、保管にあたっては箱を傷めないように、塗を傷めないように保管することが必要です。

*下記写真の上の風呂敷にはさらに10客ありますが、これは輪島塗です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

推測するに戦後にこの種の膳が30客では足りなくなったようで、後で輪島から購入したと思われる膳が10客あります。まだまだ男の隠れ家にはこの種の膳がたくさんありそうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて日本橋の木屋というと、今の室町の木屋といったら包丁類のお店ですが、その歴史は古いようです。

下記の写真の左が本作品に貼ってあるシールです。写真右が古いシールのようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

木屋の概略の例歴は下記とおりです。

******************************

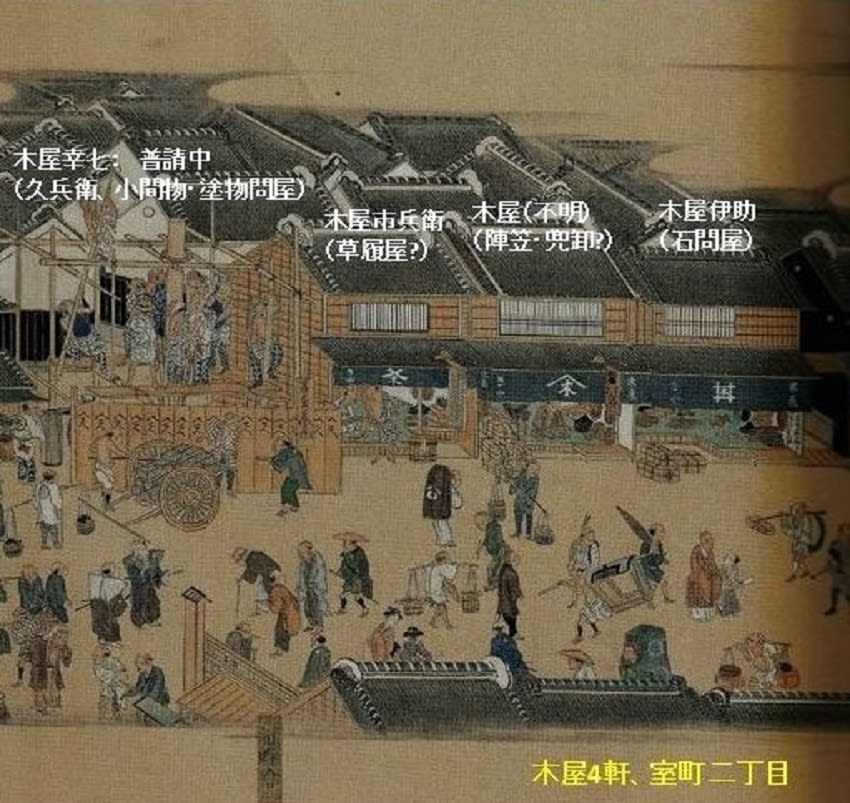

日本橋 木屋:木屋漆器店(日本橋室町1丁目) 創業は天正元年(1573)と伝えられています。初代林九兵衛氏が家康の招きで江戸に出て開業し、大阪の店と二つに分かれたので姓の「林」の字を二つに分けて木屋と称したそうです。

明暦大火(一六五七年)後に、室町一丁目に移り、将軍家をはじめ諸大名のひいきを受けて栄え、暖簾を分けた打刃物木屋、三味線木屋、化粧品木屋、文房具木屋、象牙木屋など数店舗が並び「室町に花咲く木屋の紺のれん」とうたわれ、江戸時代から室町一帯に木屋の分店が数多くあり、明治34年刊行の「東京名物志」で紹介されているそうです。分店は同じ既存のお店と同じ商品は扱えなったとされます。

(現在木屋を名乗る商店は木屋刃物店のみですが、木屋刃物店はもともと木屋漆器店の暖簾分けでした。)

この本家の木屋は江戸時代には小間物・塗物・蝋燭等の謂わば現在の総合商社的存在であったと思われます。戦前の「木屋林九兵衛商店」は、いわゆる塗物、漆器の店でした。漆器の木屋は江戸の末期、明治初期頃からの商売で、当初は日本橋三越本店の左隣りに開業して栄え、有名蒔絵師による高級美術漆器も多く取り扱っておりましたが戦後廃業しています。よって本作品は戦前の作かとも思われます。戦前に実家にて購入したものでしょう。東北の山深い当方の実家が日本橋から購入していたのですから驚きです。

江戸元禄頃から明治、大正、昭和と日本橋の通り筋に店舗を並べていた漆器店が三軒ありました。いずれも大店で「木屋」「きん藤」「黒江屋」と呼ばれていましたが業者仲間では通称「通り三軒」と呼んでおり都会人にも戦前までよく親しまれていた代表的な漆器店であったようです。

漆器店としての木屋が戦後は廃業しているので、戦後は当方の実家では輪島の商店を相手に購入していたようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

******************************

男の隠れ家には各種の漆器類がありますが、とてもすべては持ち込めないので使うものだけ帰京に際して持ってきています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

郷里から持ち込んだ器は小規模な会席に使える分だけです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

茶道における膳は真塗で脚がないものを基本としていますし、会席に使う器は質素を基本としています。じつはこれが本当の贅沢かな・・。

近年は漆器の多くが木地ではなく樹脂製、日本漆ではく中国産の漆、日本漆使用という表示でも仕上げのみの日本製の漆となっているなど、そのほとんどに紛い物(中国製の漆)が横行しています。漆器の需要が引き出物の減少など減少していることに起因していて費用対効果上にてやむを得ない状況のようです。

そのような状況ですので明治期から戦後間もない頃の高品質の漆器は益々貴重さを増してくるでしょう。ただ使う機会が少なくなり、どんどん当時の品質の良い漆器が打ち捨てられていますが・・。

JAPANと称される日本製の漆器をお求めの外国の方には古い作品の高級漆器をお勧めします。ただ骨董市に出されている作品はその多くが程度の低いものですので意外に入手は難しいですが・・。

上質の漆の漆器は磨くほどに愛着が湧くものです。それゆえ蒔絵などのあるものは不向きです。普段使いには無地の朱塗や真塗(黒塗)の作品をお勧めします。

*夏季休暇を利用してさらに整理しようと思っていましたが、豪雨とコロナ禍で帰省はできませんでした。漆器の整理はまだまだたくさんあるので来年以降に持ち越しの予定です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

真塗茶会席膳 五客揃(三十人揃いの内)杉箱 幅360*奥行360*高さ40 杉箱入

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この真塗の脚のない膳は古くから実家にあったもので五客揃いずつ箱の納められて全部で30客あるようです。箱のシールには日本橋室町木屋からの購入した作品と解かります。

郷里から15客持ってきており、こちらで使っています。風呂敷に包んで保管しますが、保管にあたっては箱を傷めないように、塗を傷めないように保管することが必要です。

*下記写真の上の風呂敷にはさらに10客ありますが、これは輪島塗です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

推測するに戦後にこの種の膳が30客では足りなくなったようで、後で輪島から購入したと思われる膳が10客あります。まだまだ男の隠れ家にはこの種の膳がたくさんありそうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて日本橋の木屋というと、今の室町の木屋といったら包丁類のお店ですが、その歴史は古いようです。

下記の写真の左が本作品に貼ってあるシールです。写真右が古いシールのようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

木屋の概略の例歴は下記とおりです。

******************************

日本橋 木屋:木屋漆器店(日本橋室町1丁目) 創業は天正元年(1573)と伝えられています。初代林九兵衛氏が家康の招きで江戸に出て開業し、大阪の店と二つに分かれたので姓の「林」の字を二つに分けて木屋と称したそうです。

明暦大火(一六五七年)後に、室町一丁目に移り、将軍家をはじめ諸大名のひいきを受けて栄え、暖簾を分けた打刃物木屋、三味線木屋、化粧品木屋、文房具木屋、象牙木屋など数店舗が並び「室町に花咲く木屋の紺のれん」とうたわれ、江戸時代から室町一帯に木屋の分店が数多くあり、明治34年刊行の「東京名物志」で紹介されているそうです。分店は同じ既存のお店と同じ商品は扱えなったとされます。

(現在木屋を名乗る商店は木屋刃物店のみですが、木屋刃物店はもともと木屋漆器店の暖簾分けでした。)

この本家の木屋は江戸時代には小間物・塗物・蝋燭等の謂わば現在の総合商社的存在であったと思われます。戦前の「木屋林九兵衛商店」は、いわゆる塗物、漆器の店でした。漆器の木屋は江戸の末期、明治初期頃からの商売で、当初は日本橋三越本店の左隣りに開業して栄え、有名蒔絵師による高級美術漆器も多く取り扱っておりましたが戦後廃業しています。よって本作品は戦前の作かとも思われます。戦前に実家にて購入したものでしょう。東北の山深い当方の実家が日本橋から購入していたのですから驚きです。

江戸元禄頃から明治、大正、昭和と日本橋の通り筋に店舗を並べていた漆器店が三軒ありました。いずれも大店で「木屋」「きん藤」「黒江屋」と呼ばれていましたが業者仲間では通称「通り三軒」と呼んでおり都会人にも戦前までよく親しまれていた代表的な漆器店であったようです。

漆器店としての木屋が戦後は廃業しているので、戦後は当方の実家では輪島の商店を相手に購入していたようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

******************************

男の隠れ家には各種の漆器類がありますが、とてもすべては持ち込めないので使うものだけ帰京に際して持ってきています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

郷里から持ち込んだ器は小規模な会席に使える分だけです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

茶道における膳は真塗で脚がないものを基本としていますし、会席に使う器は質素を基本としています。じつはこれが本当の贅沢かな・・。

近年は漆器の多くが木地ではなく樹脂製、日本漆ではく中国産の漆、日本漆使用という表示でも仕上げのみの日本製の漆となっているなど、そのほとんどに紛い物(中国製の漆)が横行しています。漆器の需要が引き出物の減少など減少していることに起因していて費用対効果上にてやむを得ない状況のようです。

そのような状況ですので明治期から戦後間もない頃の高品質の漆器は益々貴重さを増してくるでしょう。ただ使う機会が少なくなり、どんどん当時の品質の良い漆器が打ち捨てられていますが・・。

JAPANと称される日本製の漆器をお求めの外国の方には古い作品の高級漆器をお勧めします。ただ骨董市に出されている作品はその多くが程度の低いものですので意外に入手は難しいですが・・。

上質の漆の漆器は磨くほどに愛着が湧くものです。それゆえ蒔絵などのあるものは不向きです。普段使いには無地の朱塗や真塗(黒塗)の作品をお勧めします。

*夏季休暇を利用してさらに整理しようと思っていましたが、豪雨とコロナ禍で帰省はできませんでした。漆器の整理はまだまだたくさんあるので来年以降に持ち越しの予定です。