篁牛人の代表的な作例である渇筆などの晩年の作品はそのほとんどが富山市篁牛人記念美術館所蔵などに収蔵されており、市場に出回る作品はそれより前の売るために描いた時期の作品のようです。

この頃に描いた作品は活動の基盤であった地元の富山方面にはまだ作品が遺っているようですが、今ではなかなか入手困難のようです。本日はその作品の中でも運よく渇筆の作品を入手できましたので紹介します。

![]()

昨年末の大倉集古館の展覧会やNHKの日曜美術館で紹介されている画家ですが、その時期はいつものように人気が高まりましたが、すぐに熱は冷めたようです。骨董類の人気はマスコミに躍らせられるのかな??

![]()

*Eテレ・日曜美術館 「発掘!放浪の水墨画家 篁牛人」 放送時間:12月5日(日)*生誕120年記念 篁牛人展~昭和水墨画壇の鬼才~大倉集古館開催期間:2021年11月2日(火)〜2022年1月10日

![]()

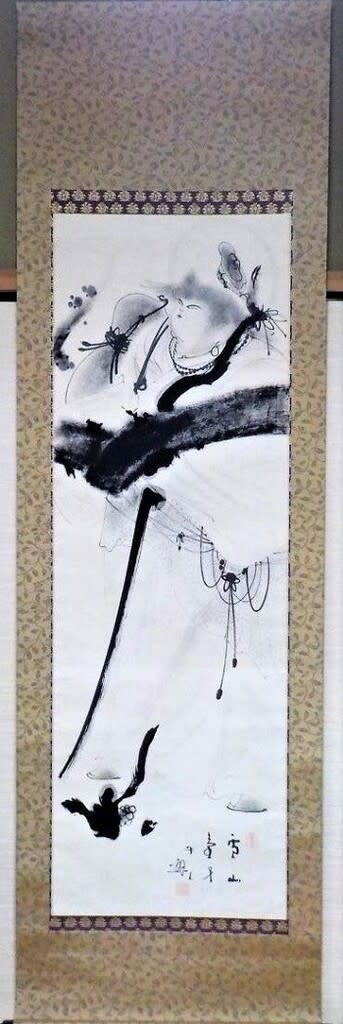

代表的な作品 猩々図 篁牛人筆 昭和40年頃紙本水墨軸装 軸先木製塗加工 共箱 全体サイズ:横455*縦2030 画サイズ:横325*縦1330

![]()

![]()

題名に「猩々(しょうじょう)」とありますが、この「猩々」には概して下記の意味があります。

① =オランウータン② 想像上の怪獣。猿に似て体は朱紅色の長毛でおおわれ、顔はヒトに、声は小児の泣き声に似て、人語を解し酒を好むという。③ 酒や酢などの香に集まるハエの幼虫。蠁子(さし)。④ 能面の一つ。妖精の少年をあらわす。赤く彩色されている。⑤ 芝居の役者の隈取(くまどり)の一つ。②の顔のように赤くいろどるもの。⑥ (②が酒好きとされるところから) 大酒を飲む人。酒豪。⑦ 謡曲。五番目物。各流。作者未詳。唐土の高風は親孝行だったので、夢のお告げによって市で酒を売り次第に富貴になる。ある夜潯陽江(しんようのえ)から猩々が現われ、高風の素直な心を賞して酒の泉を与えて舞を舞う。現行曲は前半を省略して半能形式の祝言能にしたもの。

![]()

篁牛人は酒浸りの生活で、稼いだお金を酒代金につぎ込み、そのために生活が苦しかったようです。そのような点から「猩々」を題材とした作品を自虐的?に数多く描いたのではないでしょうか?

![]()

下記の写真にあるように「酒のない圀に行きたい 二日酔う」という作品も描いています。

「酒ノナイ國へ行キタイ」1960年(昭和35年) 富山市篁牛人記念美術館所蔵

![]()

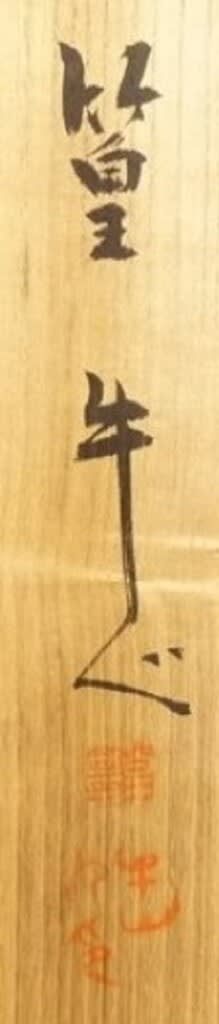

本作品中の落款には「富山□□ 牛人畫 押印」とあります。

![]()

落札時の説明には「軸頭、表具、共箱の作りもたいへん良い作品です。牛人本人の箱書も素晴らしいです。牛人作品特有のシミが薄く全体にあります。渇筆技法のためにたいへん厚い紙を使用しているので、湿気が逃げにくくシミが出やすいのが特徴です。」とあります。

本作品は落款や印章から昭和40年(1965年)頃の傑作を生み出した時期に描いた作品であろうと推測されます。

なお篁牛人は1975年に脳梗塞となり、これ以降(1984年没)は制作が困難となっており、1965年からそれまでの10年間が円熟と言えます。

![]()

![]()

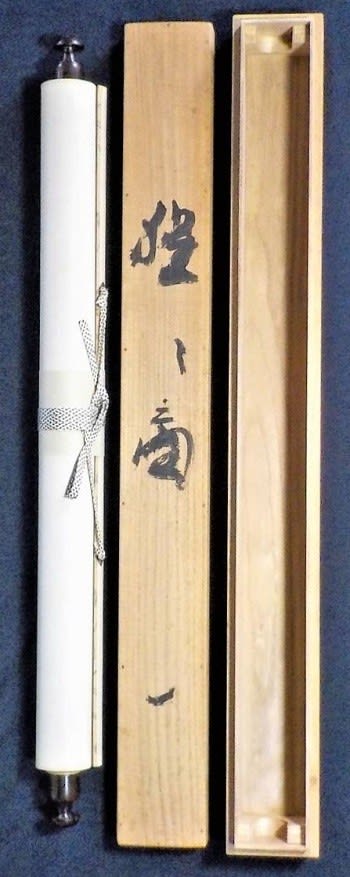

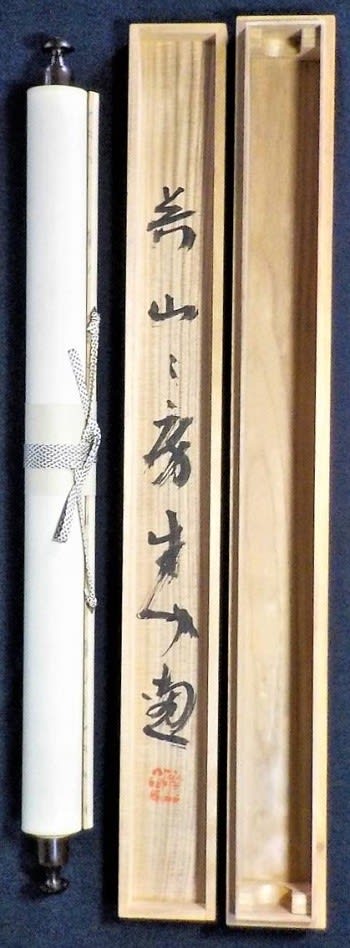

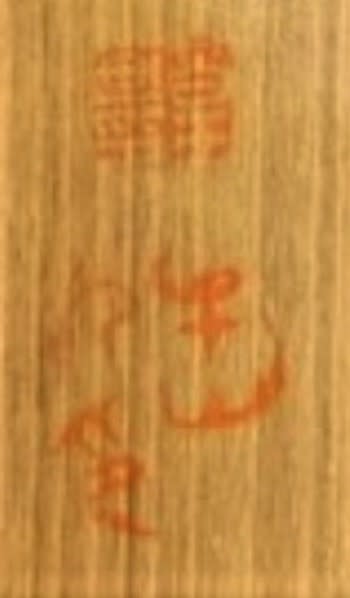

共箱には「篁牛人」(白文朱方印)の印章が押印されいますが、この共箱の印章は当方の資料ではまだ確認できていません。

![]()

![]()

![]()

引首印「□□□□」はこの時期の作品によく見られる朱文白楕円印です。下右写真が作品中の印章で、下左写真が画集からの印章です。

![]()

![]()

また作品中印「牛人」(白文朱二重方印)もまたこの時期の作品によく見られる印章で、下右写真が作品中の印章で、下左写真が画集からの印章です。

![]()

![]()

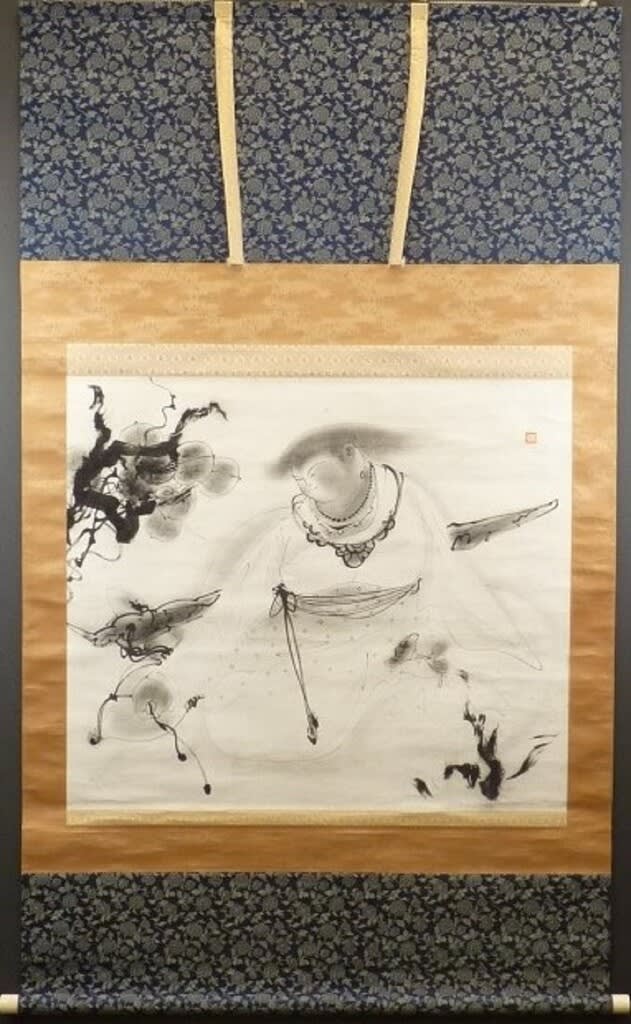

同様な画題の作品がインターネットオークションに出品されていました。

参考作品 猩々図 篁牛人筆紙本水墨軸装 軸先象牙 共箱 全体サイズ:横1055*縦1800 画サイズ:横780*縦900

![]()

かなり大きな作品のようです。落札金額は65万円ほど・・。

![]()

本作品より時期的には早いのかな? 印章や箱書の書体からおそらく昭和20年頃の作で、戦後まもない時期から渇筆で描き始めた頃の作品であろうと推測されます。

![]()

なかなか良い出来の作品ですが、本作品の方のような昭和40年代の円熟期の作とは筆の勢いに違いがあります。

![]()

本作品と同じく共箱入です。

![]()

![]()

印章類は下記のとおりです。

![]()

![]()

骨董蒐集はこのような資料を作品とともにこまめに集めながら修練していくことが必要なのでしょう。

![]()

この頃に描いた作品は活動の基盤であった地元の富山方面にはまだ作品が遺っているようですが、今ではなかなか入手困難のようです。本日はその作品の中でも運よく渇筆の作品を入手できましたので紹介します。

昨年末の大倉集古館の展覧会やNHKの日曜美術館で紹介されている画家ですが、その時期はいつものように人気が高まりましたが、すぐに熱は冷めたようです。骨董類の人気はマスコミに躍らせられるのかな??

*Eテレ・日曜美術館 「発掘!放浪の水墨画家 篁牛人」 放送時間:12月5日(日)*生誕120年記念 篁牛人展~昭和水墨画壇の鬼才~大倉集古館開催期間:2021年11月2日(火)〜2022年1月10日

代表的な作品 猩々図 篁牛人筆 昭和40年頃紙本水墨軸装 軸先木製塗加工 共箱 全体サイズ:横455*縦2030 画サイズ:横325*縦1330

題名に「猩々(しょうじょう)」とありますが、この「猩々」には概して下記の意味があります。

① =オランウータン② 想像上の怪獣。猿に似て体は朱紅色の長毛でおおわれ、顔はヒトに、声は小児の泣き声に似て、人語を解し酒を好むという。③ 酒や酢などの香に集まるハエの幼虫。蠁子(さし)。④ 能面の一つ。妖精の少年をあらわす。赤く彩色されている。⑤ 芝居の役者の隈取(くまどり)の一つ。②の顔のように赤くいろどるもの。⑥ (②が酒好きとされるところから) 大酒を飲む人。酒豪。⑦ 謡曲。五番目物。各流。作者未詳。唐土の高風は親孝行だったので、夢のお告げによって市で酒を売り次第に富貴になる。ある夜潯陽江(しんようのえ)から猩々が現われ、高風の素直な心を賞して酒の泉を与えて舞を舞う。現行曲は前半を省略して半能形式の祝言能にしたもの。

篁牛人は酒浸りの生活で、稼いだお金を酒代金につぎ込み、そのために生活が苦しかったようです。そのような点から「猩々」を題材とした作品を自虐的?に数多く描いたのではないでしょうか?

下記の写真にあるように「酒のない圀に行きたい 二日酔う」という作品も描いています。

「酒ノナイ國へ行キタイ」1960年(昭和35年) 富山市篁牛人記念美術館所蔵

本作品中の落款には「富山□□ 牛人畫 押印」とあります。

落札時の説明には「軸頭、表具、共箱の作りもたいへん良い作品です。牛人本人の箱書も素晴らしいです。牛人作品特有のシミが薄く全体にあります。渇筆技法のためにたいへん厚い紙を使用しているので、湿気が逃げにくくシミが出やすいのが特徴です。」とあります。

本作品は落款や印章から昭和40年(1965年)頃の傑作を生み出した時期に描いた作品であろうと推測されます。

なお篁牛人は1975年に脳梗塞となり、これ以降(1984年没)は制作が困難となっており、1965年からそれまでの10年間が円熟と言えます。

共箱には「篁牛人」(白文朱方印)の印章が押印されいますが、この共箱の印章は当方の資料ではまだ確認できていません。

引首印「□□□□」はこの時期の作品によく見られる朱文白楕円印です。下右写真が作品中の印章で、下左写真が画集からの印章です。

また作品中印「牛人」(白文朱二重方印)もまたこの時期の作品によく見られる印章で、下右写真が作品中の印章で、下左写真が画集からの印章です。

同様な画題の作品がインターネットオークションに出品されていました。

参考作品 猩々図 篁牛人筆紙本水墨軸装 軸先象牙 共箱 全体サイズ:横1055*縦1800 画サイズ:横780*縦900

かなり大きな作品のようです。落札金額は65万円ほど・・。

本作品より時期的には早いのかな? 印章や箱書の書体からおそらく昭和20年頃の作で、戦後まもない時期から渇筆で描き始めた頃の作品であろうと推測されます。

なかなか良い出来の作品ですが、本作品の方のような昭和40年代の円熟期の作とは筆の勢いに違いがあります。

本作品と同じく共箱入です。

印章類は下記のとおりです。

骨董蒐集はこのような資料を作品とともにこまめに集めながら修練していくことが必要なのでしょう。