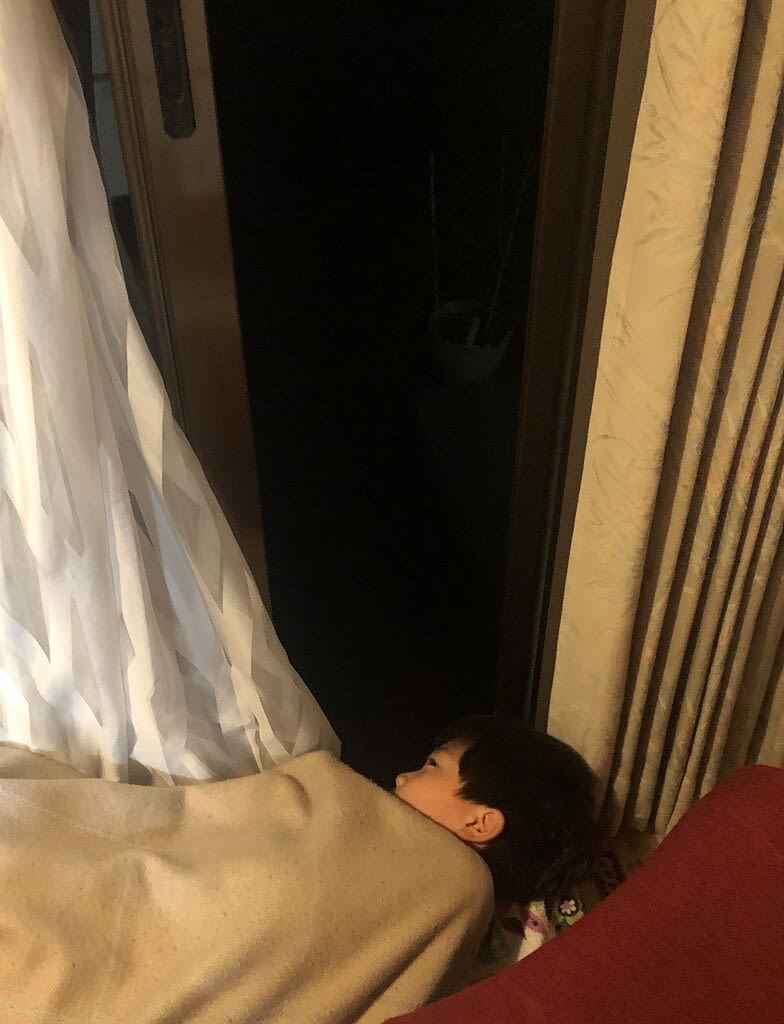

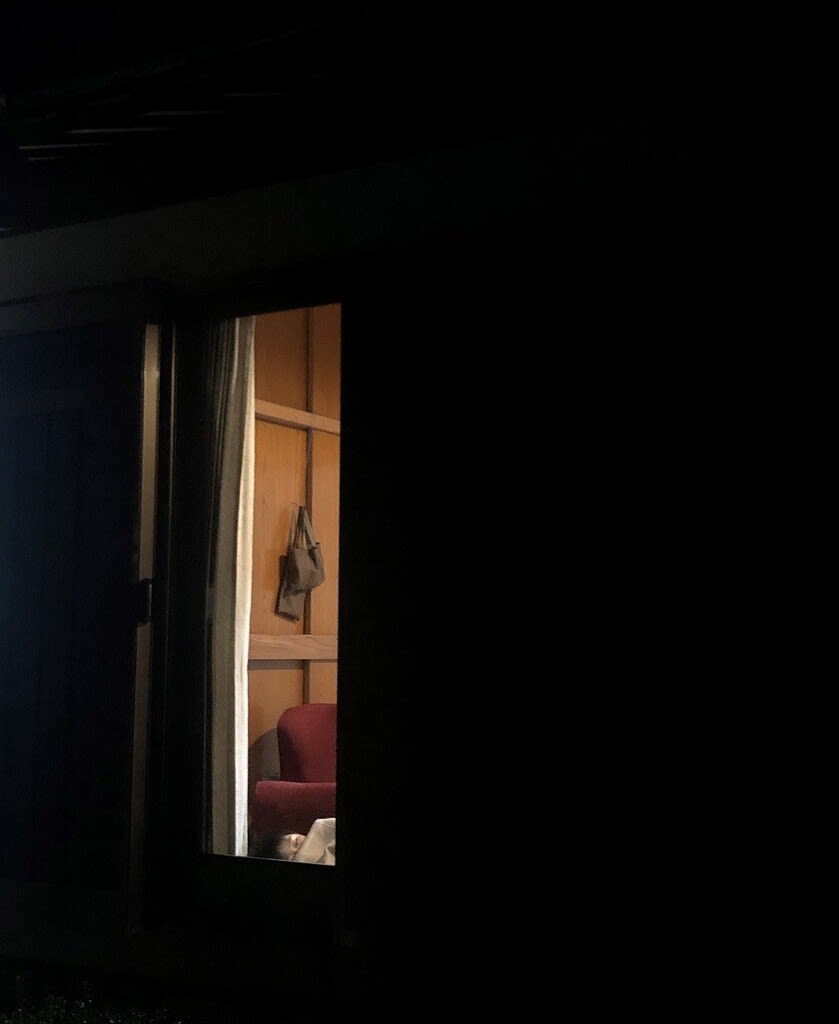

皆既月食の夜は息子は縁側で観察・・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

欠けるのが終わり、回復する回復する間に熟睡・・。起こされてお風呂に入る間、べそをかいていました。どうも見れないのが悔しいらしい。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて本日は氏素性のわからない作品・・・。古唐津の作品には碗類が非常に多いのですが、一方では伊万里には「くわらんか碗」のようなもの以外には碗類が非常に少ないとされます。本日の作品はこれを融合したような作品・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

伝古肥前木原窯 唐草文碗 江戸時代初期?古唐津から初期伊万里への移行期 補修跡有 仕覆付 合箱作品 サイズ 口径110*高さ70*高台径

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ちなみに茶席で使える古伊万里類の茶碗は皆無とされます。もともと磁器は基本的に茶事の茶碗には向いていません。熱伝導率の問題かと・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

呉須で描かれた文様はたしかに唐津風、ちょっと小ぶりな茶碗になりそう・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

補修や窯割れから打ち捨てられた作品か? 掘り手(発掘品)・・???

Image may be NSFW.

Clik here to view.

非常に面白く、珍しい茶碗でしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

このような茶味があることが、茶碗には必須なのでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

********************************

木原窯:肥前国東彼杵郡木原山(長崎県佐世保市木原町)の陶窯。磁器産地とし平と一分脈であるが製出品は多く下手ものです。むしろ注目に値するのは磁器以前の朝鮮風の陶器で、佐賀・長崎両県境付近の古窯址群中で無視できないものであります。

木原窯は半陶半磁の焼き物です。初期の木原窯(地蔵平東窯 元禄時代)は唐津焼に近い作品を製作していましたが、途中から伊万里風の焼物を作るようになります。

木原窯が本格的に磁器を始めたのは18世紀初頭の頃からのようです。最初は絵がしっかり描かれており、時代の下がった後期作のような稚拙さがありません。なお同地の伝説によれば、木原の陶工横石左衛門の次男左三衛門という者が矢上川に移って製陶したものでこれが現川焼のはじめであるといいます。

木原付近にいわゆる現川焼風のものが多く出土します。大正年代まで木原山の代表製作品として知られたものに木原茶出し(土瓶)があります。青黒色の釉を施した型製の陶器で底が厚く一升(一・八リットル)入り。のちに薪材欠乏のためその製造は絶えたといいます。この窯は1603年(慶長八)帰化朝鮮人金久永が同地の蔑ノ元に起業したのに始まるといい、その系統に柳ノ元窯・地蔵平窯・庵の前窯・西の窯・村木窯・百貫窯・中尾山窯・三股窯・稗山窯・江永窯・牛石窯・佐々窯などがあります。

********************************

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本作品は磁器の作例を試している頃の作品かな。土には唐津の味が残り意匠は伊万里を思わせる唐草文様。表面は混じりや小孔等の粗野な景色が広がっていますが、温かみのある趣があります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

底面が千鳥欠け。器外面口縁部に呉須による二重線が廻り、直下に6単位の一重唐草文が描かれています。器内外面に細かな貫入、胎土に黒斑が多く目立ちます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

桃山時代に勃興した唐津諸窯は、磁土の発見によって初期伊万里が作られるようになり、怒涛の如くそちらの方向へシフトしました。しかしすべての窯が転換できたわけもなく、一部の窯では土ものを作り続けます。木原窯と呼ばれる一群は、土ものの素地の上に呉須で絵を描き木灰釉を掛けて作ります。いわば伊万里焼(初期伊万里)への過渡期のなかで頑固に前時代的なものを作り続けた窯でした。

当時はそれなりに人気があってかなり木原茶碗と呼ばれるものは世の中にたくさん存在しています。土ものと磁器を同じ窯、同じタイミングで、しかも時には重ね焼きしているようです。窯傷があったりしたものは、打ち捨てられたのでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

古唐津(最近では室町時代末期〔16世紀末〕~江戸時代初期〔17世紀前半〕を指す)を産する地域には、佐賀県側の岸岳地域・伊万里地域・武雄地域・有田地域、そして長崎県側では平戸地域があります。

平戸地域は、慶長3(1598)年に平戸藩主松浦鎮信が朝鮮から帰国する際に、朝鮮陶工巨関(こぜ)を連れて平戸城下中野紙漉に御用窯を築かせたことに始まり、今村三之丞(巨関の子)や高麗媼・頓六・金久永など朝鮮陶工またはその子孫が領内各所で開窯しました。「木原」は佐世保市木原町を中心とした窯群で、後に天草陶石の発見により磁器窯を開窯した、平戸藩三皿山(三川内山・木原山・江永山)の木原山周辺の位置とほぼ重なります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「木原」は、木原山周辺窯で産した、「陶胎染付」の焼き物(陶器質の生地に白化粧を施し、その上に呉須や鉄釉で様々な文様を染付けする技法)の共通認識と思われます。

「陶胎染付」の焼き物は、磁器による染付けの完成(1610年代)後も併行して作られ、江戸後期には肥前有田が磁器生産に中心が移行したのを受けて、有田周辺の大村藩領内や平戸藩領内で量産が行なわれました。従って平戸領内では、「木原」がその代名詞ともなったわけですが、佐世保市木原町の木原西窯、佐世保市江永町江永窯などから「陶胎染付」の碗などが出土しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

また、この「陶胎染付」が多量に製作されるのは、波佐見窯編年のⅣ期(1690年~1780年)頃と見られ(長崎県波佐見町教育委員会 1993 「波佐見町内古窯跡群調査報告書」より)、器に描かれている単調な文様と器の暗い色調を見て、よく古唐津から初期伊万里(1590年代~1610年代)の古いモノと勘違いされている方がいますが、通称『木原』はこの範疇には含まれません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この手の作品はよく見かけますが、最近は少なくなっているきがします。磁器と陶器の間のような作品ゆえに茶碗として使えるようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

欠けるのが終わり、回復する回復する間に熟睡・・。起こされてお風呂に入る間、べそをかいていました。どうも見れないのが悔しいらしい。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて本日は氏素性のわからない作品・・・。古唐津の作品には碗類が非常に多いのですが、一方では伊万里には「くわらんか碗」のようなもの以外には碗類が非常に少ないとされます。本日の作品はこれを融合したような作品・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

伝古肥前木原窯 唐草文碗 江戸時代初期?古唐津から初期伊万里への移行期 補修跡有 仕覆付 合箱作品 サイズ 口径110*高さ70*高台径

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ちなみに茶席で使える古伊万里類の茶碗は皆無とされます。もともと磁器は基本的に茶事の茶碗には向いていません。熱伝導率の問題かと・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

呉須で描かれた文様はたしかに唐津風、ちょっと小ぶりな茶碗になりそう・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

補修や窯割れから打ち捨てられた作品か? 掘り手(発掘品)・・???

Image may be NSFW.

Clik here to view.

非常に面白く、珍しい茶碗でしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

このような茶味があることが、茶碗には必須なのでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

********************************

木原窯:肥前国東彼杵郡木原山(長崎県佐世保市木原町)の陶窯。磁器産地とし平と一分脈であるが製出品は多く下手ものです。むしろ注目に値するのは磁器以前の朝鮮風の陶器で、佐賀・長崎両県境付近の古窯址群中で無視できないものであります。

木原窯は半陶半磁の焼き物です。初期の木原窯(地蔵平東窯 元禄時代)は唐津焼に近い作品を製作していましたが、途中から伊万里風の焼物を作るようになります。

木原窯が本格的に磁器を始めたのは18世紀初頭の頃からのようです。最初は絵がしっかり描かれており、時代の下がった後期作のような稚拙さがありません。なお同地の伝説によれば、木原の陶工横石左衛門の次男左三衛門という者が矢上川に移って製陶したものでこれが現川焼のはじめであるといいます。

木原付近にいわゆる現川焼風のものが多く出土します。大正年代まで木原山の代表製作品として知られたものに木原茶出し(土瓶)があります。青黒色の釉を施した型製の陶器で底が厚く一升(一・八リットル)入り。のちに薪材欠乏のためその製造は絶えたといいます。この窯は1603年(慶長八)帰化朝鮮人金久永が同地の蔑ノ元に起業したのに始まるといい、その系統に柳ノ元窯・地蔵平窯・庵の前窯・西の窯・村木窯・百貫窯・中尾山窯・三股窯・稗山窯・江永窯・牛石窯・佐々窯などがあります。

********************************

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本作品は磁器の作例を試している頃の作品かな。土には唐津の味が残り意匠は伊万里を思わせる唐草文様。表面は混じりや小孔等の粗野な景色が広がっていますが、温かみのある趣があります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

底面が千鳥欠け。器外面口縁部に呉須による二重線が廻り、直下に6単位の一重唐草文が描かれています。器内外面に細かな貫入、胎土に黒斑が多く目立ちます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

桃山時代に勃興した唐津諸窯は、磁土の発見によって初期伊万里が作られるようになり、怒涛の如くそちらの方向へシフトしました。しかしすべての窯が転換できたわけもなく、一部の窯では土ものを作り続けます。木原窯と呼ばれる一群は、土ものの素地の上に呉須で絵を描き木灰釉を掛けて作ります。いわば伊万里焼(初期伊万里)への過渡期のなかで頑固に前時代的なものを作り続けた窯でした。

当時はそれなりに人気があってかなり木原茶碗と呼ばれるものは世の中にたくさん存在しています。土ものと磁器を同じ窯、同じタイミングで、しかも時には重ね焼きしているようです。窯傷があったりしたものは、打ち捨てられたのでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

古唐津(最近では室町時代末期〔16世紀末〕~江戸時代初期〔17世紀前半〕を指す)を産する地域には、佐賀県側の岸岳地域・伊万里地域・武雄地域・有田地域、そして長崎県側では平戸地域があります。

平戸地域は、慶長3(1598)年に平戸藩主松浦鎮信が朝鮮から帰国する際に、朝鮮陶工巨関(こぜ)を連れて平戸城下中野紙漉に御用窯を築かせたことに始まり、今村三之丞(巨関の子)や高麗媼・頓六・金久永など朝鮮陶工またはその子孫が領内各所で開窯しました。「木原」は佐世保市木原町を中心とした窯群で、後に天草陶石の発見により磁器窯を開窯した、平戸藩三皿山(三川内山・木原山・江永山)の木原山周辺の位置とほぼ重なります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「木原」は、木原山周辺窯で産した、「陶胎染付」の焼き物(陶器質の生地に白化粧を施し、その上に呉須や鉄釉で様々な文様を染付けする技法)の共通認識と思われます。

「陶胎染付」の焼き物は、磁器による染付けの完成(1610年代)後も併行して作られ、江戸後期には肥前有田が磁器生産に中心が移行したのを受けて、有田周辺の大村藩領内や平戸藩領内で量産が行なわれました。従って平戸領内では、「木原」がその代名詞ともなったわけですが、佐世保市木原町の木原西窯、佐世保市江永町江永窯などから「陶胎染付」の碗などが出土しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

また、この「陶胎染付」が多量に製作されるのは、波佐見窯編年のⅣ期(1690年~1780年)頃と見られ(長崎県波佐見町教育委員会 1993 「波佐見町内古窯跡群調査報告書」より)、器に描かれている単調な文様と器の暗い色調を見て、よく古唐津から初期伊万里(1590年代~1610年代)の古いモノと勘違いされている方がいますが、通称『木原』はこの範疇には含まれません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この手の作品はよく見かけますが、最近は少なくなっているきがします。磁器と陶器の間のような作品ゆえに茶碗として使えるようです。