大野麥風の作品をまとめて何点か入手できたので紹介します。作品はマットや額を誂えて、タトウに保管します。絶対に太陽光が照明に長い時間放置してはいけませんね。そのためにもタトウは必須であり、日光はむろん照明にも当たらないようにして保管します。

![]()

当方の展示も短期間のみ。

![]()

まずは左から「シマイサギ」の作品です。

![]()

大日本魚類画集 NO67 シマイサギ 大野麥風画 紙本淡彩額装 版画 1938年10月第2回(第2号の2)画サイズ:縦270*横391

大野麥風:洋画家。東京生。名は要蔵。白馬会・太平洋画会に学ぶ。兵庫県に住した。昭和51年(1976)歿、87才。有名なのは『大日本魚類画集』(昭和12年から19年まで6期に分け発行)

大日本魚類図集は一般的には500部限定とされていますが、実際は第4輯以降は300部です。戦争のため発刊がままならなかったのでしょう。使用されている紙質も低下しています。

![]()

シマイサキの本科魚類は浮き袋に独特な発音筋を備え、前後に分割されたダンベル状の浮き袋をもち、スズキ亜目の中で際立った特徴となっています。浮き袋と頭蓋骨を接続する1対の筋肉が存在し、他のスズキ亜目魚類にみられる発音筋とは位置が異なっており、漁獲されたときに浮き袋を使い「グウグウ」といった音を鳴らすが、この音は獲物を物色しているときや、縄張り行為をしているときに発することが多いそうです。![]()

季節的には冬から夏までがシマイサキの旬なので一般的な青物よりは旬の時期が長いそうです。くせの無い白身なので、煮付け、塩焼き、唐揚げなどに向いています。

![]()

鱗が非常に美味な珍しい魚なので鱗をつけたまま調理するのがお勧めとか。しかし、皮や食感は少しかたく、有害異形寄生虫のおそれがある為、生食は避けた方が良い。

![]()

第1輯から第6輯で各輯12種類の全72セットといわれています。そして『大日本魚類画集』は昭和10年代に部数限定&解説つきで毎月1枚ずつ販売されています。解説書やタトウ、マットを作品以外に揃えるのが完璧なコレクションのようです。

![]()

大野麥風は当初は水族館で魚を観察していましたが、やがて海の中で泳ぐ魚を求め潜水艇に乗り込み、間近で観察し始めたそうです。鱗の模様などを細やかに描写するとともに、生息環境をも正確に描き出しています。

![]()

下記の作品は「大野麥風展」(東京ステーションギャラリー発刊)の図集からですが、落款の位置が本作品と違います。このような違いは本作品にはよくあり、摺師や彫師が同一作品でも違う場合もあります。また彫師や摺師の名前のない珍しい作品も当方で所蔵しています。

![]()

次は「コチ」の作品です。額は油彩用の額を使います。ひとつとして同じ額がないというのが面白いところです。

![]()

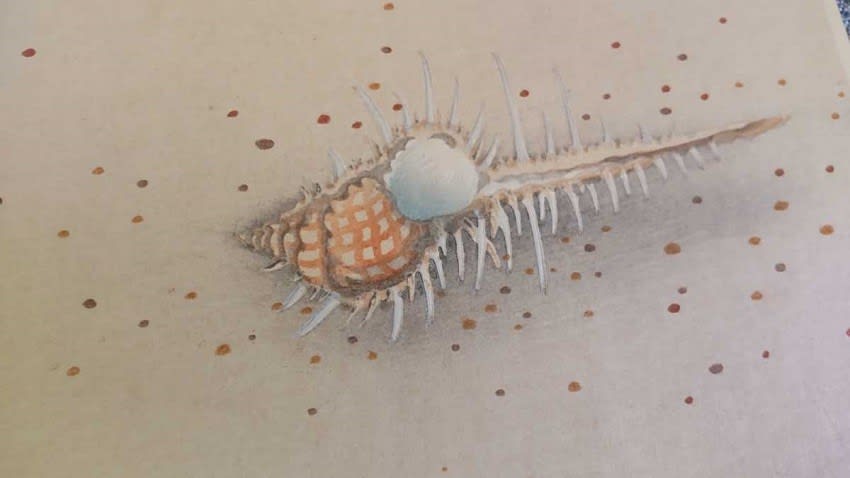

大日本魚類画集 NO72 コチ 大野麥風画 紙本淡彩額装 版画 1939年3月第7回(第2号の7)画サイズ:縦270*横391

![]()

大日本魚類図集は海水魚だけではなくドジョウやメダカといった川魚も、色鮮やかに生き生きと描写している作品です。

![]()

コチは(鯒、牛尾魚、鮲)上から押しつぶされたような平たい体と大きなひれをもち、海底に腹ばいになって生活する海水魚の総称です。

![]()

市場に出荷される量が非常に少なく、味も良いことからマゴチなど一部は高級魚として扱われています。特に冬のヒラメに対して夏場のコチという感じで、夏場に珍重されています。関西ではガッチョウと呼び、夏の味覚とされる。

![]()

2010年に姫路市立美術館でそのすべてが公開されたのが初めてで、2013年に東京ステーションギャラリーで全種が再度公開されています。驚くことは「原色木版二百度手摺(てす)り」と、この木版画集のうたい文句があるように、200回も重ねて摺って1枚が完成するという手法です。ただし実際に200度刷りはごく一部。他はそれでも130~180度の摺りはあります。

![]()

一般的な浮世絵なら摺は10回ほどですから、大日本魚類図集がいかに特異であったかがわかります。それは彫師や摺(すり)師ら優秀な職人がいたからこそ可能となったとされます。

下記の作品は「大野麥風展」(東京ステーションギャラリー発刊)の図集からです

![]()

この作品の後摺や模倣品、贋作は聞いたことがありません。また逆に全シリーズ揃っているコレクションもあまり聞いたことがありません。またきれいな状態での保管、発行時のマット、タトウ、説明書がすべて揃った作品もまたかなり貴重でしょう。

本日紹介する最後の作品は「キス」です。

![]()

大日本魚類画集 NO89 キス 大野麥風画 紙本淡彩額装 版画 1940年6月第10回(第3号の10)画サイズ:縦270*横391

![]()

最近はインタネットオークションに多くの大日本魚類図集の作品が出品されていますが、落札価格がとても高いように思います。

![]()

本ブログのせい????だいたい5万円ほどが手頃なお値段かと思いますが、現在は20万円を超える作品も数多くありますが、それはいくら何でも高すぎでしょう・・・。

![]()

キス(鱚)はスズキ目スズキ亜目キス科に所属する魚類の総称であり、キス科には、ホシギス・アオギスなど、沿岸の浅い海で暮らす種類を中心に5属約33種が記載されているそうです。キス類の多くは食用に利用されるほか、釣りの対象としても人気が高い。

![]()

ほとんどのキス類が食用に利用されており、釣りの対象魚としても人気が高く、舟釣りや海岸からの投げ釣りは、誰でも楽しむことができるようです。かつて東京湾では浅瀬に脚立を立て、その上に腰かけてアオギスを釣る「脚立釣り」が名物であったが、汚染でアオギスが絶滅して以来、見られなくなったそうです。餌はゴカイなど多毛類の生き餌、もしくはソフトプラスチックの疑似餌を使うとのこと。

![]()

最も美味しい旬は、産卵を控えた初夏から夏にかけてで、身は脂肪が少なく柔らかい白身で美味とされ、塩焼きのほか、刺身・天ぷら・フライなどに調理されています。

![]()

*昔はキスゴと呼ばれていたらしく、語尾の「ご」がいつの間にか省かれキスとなったようだ。今でも地方によってはキスゴと呼ぶ所があります。

![]()

このシリーズの作品は第1輯~第6輯まであり、第1輯から第3輯までは500部限定でしたが、前述のように第4輯以降は300部限定となります。その後期の刷りはとくに作品が少なく、入手が困難なようです。

まだ道半ばの蒐集ですが、作品数が少ないことに加え、値段が高騰し頓挫の兆し・・。

当方の展示も短期間のみ。

まずは左から「シマイサギ」の作品です。

大日本魚類画集 NO67 シマイサギ 大野麥風画 紙本淡彩額装 版画 1938年10月第2回(第2号の2)画サイズ:縦270*横391

大野麥風:洋画家。東京生。名は要蔵。白馬会・太平洋画会に学ぶ。兵庫県に住した。昭和51年(1976)歿、87才。有名なのは『大日本魚類画集』(昭和12年から19年まで6期に分け発行)

大日本魚類図集は一般的には500部限定とされていますが、実際は第4輯以降は300部です。戦争のため発刊がままならなかったのでしょう。使用されている紙質も低下しています。

シマイサキの本科魚類は浮き袋に独特な発音筋を備え、前後に分割されたダンベル状の浮き袋をもち、スズキ亜目の中で際立った特徴となっています。浮き袋と頭蓋骨を接続する1対の筋肉が存在し、他のスズキ亜目魚類にみられる発音筋とは位置が異なっており、漁獲されたときに浮き袋を使い「グウグウ」といった音を鳴らすが、この音は獲物を物色しているときや、縄張り行為をしているときに発することが多いそうです。

季節的には冬から夏までがシマイサキの旬なので一般的な青物よりは旬の時期が長いそうです。くせの無い白身なので、煮付け、塩焼き、唐揚げなどに向いています。

鱗が非常に美味な珍しい魚なので鱗をつけたまま調理するのがお勧めとか。しかし、皮や食感は少しかたく、有害異形寄生虫のおそれがある為、生食は避けた方が良い。

第1輯から第6輯で各輯12種類の全72セットといわれています。そして『大日本魚類画集』は昭和10年代に部数限定&解説つきで毎月1枚ずつ販売されています。解説書やタトウ、マットを作品以外に揃えるのが完璧なコレクションのようです。

大野麥風は当初は水族館で魚を観察していましたが、やがて海の中で泳ぐ魚を求め潜水艇に乗り込み、間近で観察し始めたそうです。鱗の模様などを細やかに描写するとともに、生息環境をも正確に描き出しています。

下記の作品は「大野麥風展」(東京ステーションギャラリー発刊)の図集からですが、落款の位置が本作品と違います。このような違いは本作品にはよくあり、摺師や彫師が同一作品でも違う場合もあります。また彫師や摺師の名前のない珍しい作品も当方で所蔵しています。

次は「コチ」の作品です。額は油彩用の額を使います。ひとつとして同じ額がないというのが面白いところです。

大日本魚類画集 NO72 コチ 大野麥風画 紙本淡彩額装 版画 1939年3月第7回(第2号の7)画サイズ:縦270*横391

大日本魚類図集は海水魚だけではなくドジョウやメダカといった川魚も、色鮮やかに生き生きと描写している作品です。

コチは(鯒、牛尾魚、鮲)上から押しつぶされたような平たい体と大きなひれをもち、海底に腹ばいになって生活する海水魚の総称です。

市場に出荷される量が非常に少なく、味も良いことからマゴチなど一部は高級魚として扱われています。特に冬のヒラメに対して夏場のコチという感じで、夏場に珍重されています。関西ではガッチョウと呼び、夏の味覚とされる。

2010年に姫路市立美術館でそのすべてが公開されたのが初めてで、2013年に東京ステーションギャラリーで全種が再度公開されています。驚くことは「原色木版二百度手摺(てす)り」と、この木版画集のうたい文句があるように、200回も重ねて摺って1枚が完成するという手法です。ただし実際に200度刷りはごく一部。他はそれでも130~180度の摺りはあります。

一般的な浮世絵なら摺は10回ほどですから、大日本魚類図集がいかに特異であったかがわかります。それは彫師や摺(すり)師ら優秀な職人がいたからこそ可能となったとされます。

下記の作品は「大野麥風展」(東京ステーションギャラリー発刊)の図集からです

この作品の後摺や模倣品、贋作は聞いたことがありません。また逆に全シリーズ揃っているコレクションもあまり聞いたことがありません。またきれいな状態での保管、発行時のマット、タトウ、説明書がすべて揃った作品もまたかなり貴重でしょう。

本日紹介する最後の作品は「キス」です。

大日本魚類画集 NO89 キス 大野麥風画 紙本淡彩額装 版画 1940年6月第10回(第3号の10)画サイズ:縦270*横391

最近はインタネットオークションに多くの大日本魚類図集の作品が出品されていますが、落札価格がとても高いように思います。

本ブログのせい????だいたい5万円ほどが手頃なお値段かと思いますが、現在は20万円を超える作品も数多くありますが、それはいくら何でも高すぎでしょう・・・。

キス(鱚)はスズキ目スズキ亜目キス科に所属する魚類の総称であり、キス科には、ホシギス・アオギスなど、沿岸の浅い海で暮らす種類を中心に5属約33種が記載されているそうです。キス類の多くは食用に利用されるほか、釣りの対象としても人気が高い。

ほとんどのキス類が食用に利用されており、釣りの対象魚としても人気が高く、舟釣りや海岸からの投げ釣りは、誰でも楽しむことができるようです。かつて東京湾では浅瀬に脚立を立て、その上に腰かけてアオギスを釣る「脚立釣り」が名物であったが、汚染でアオギスが絶滅して以来、見られなくなったそうです。餌はゴカイなど多毛類の生き餌、もしくはソフトプラスチックの疑似餌を使うとのこと。

最も美味しい旬は、産卵を控えた初夏から夏にかけてで、身は脂肪が少なく柔らかい白身で美味とされ、塩焼きのほか、刺身・天ぷら・フライなどに調理されています。

*昔はキスゴと呼ばれていたらしく、語尾の「ご」がいつの間にか省かれキスとなったようだ。今でも地方によってはキスゴと呼ぶ所があります。

このシリーズの作品は第1輯~第6輯まであり、第1輯から第3輯までは500部限定でしたが、前述のように第4輯以降は300部限定となります。その後期の刷りはとくに作品が少なく、入手が困難なようです。

まだ道半ばの蒐集ですが、作品数が少ないことに加え、値段が高騰し頓挫の兆し・・。