最近、注目を浴びている画家に甲斐虎山がいますが、本日はその甲斐虎山の作品を紹介します。本日の作品は本ブログにおいての甲斐虎山の紹介では4作品目となります。

![]()

甲斐虎山の創作の精神は「詩書畫共に至妙の技を有し乍ら多く世間に知られず、自づから亦た知らるゝを欲せず、常に詩書畫の三昧境にあるを樂しむ。」と評価されています。

![]()

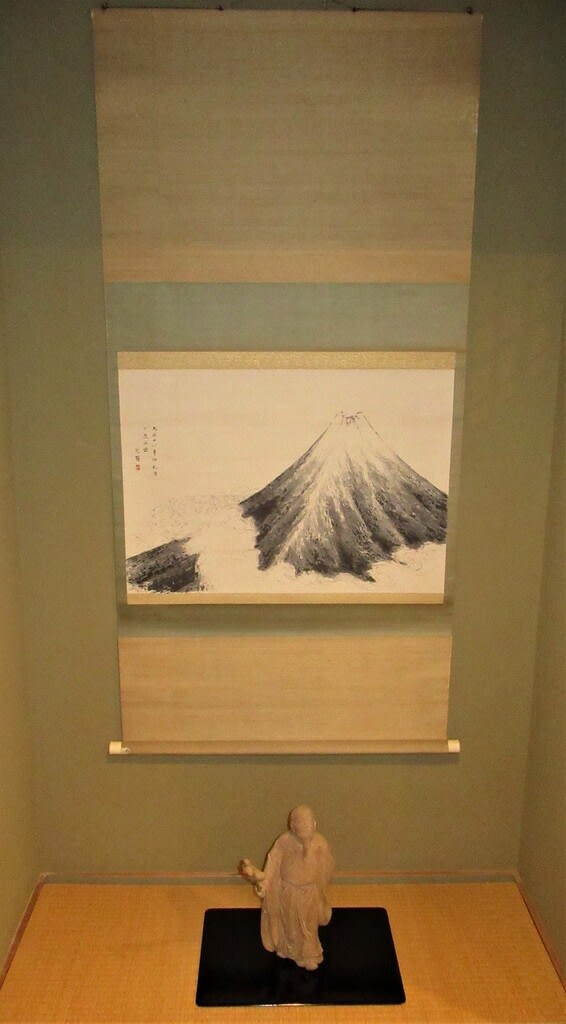

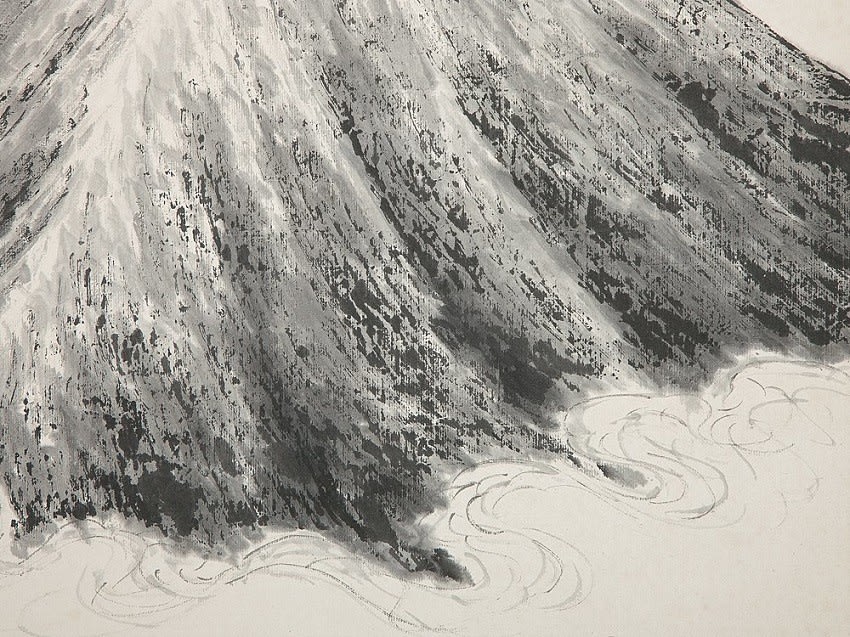

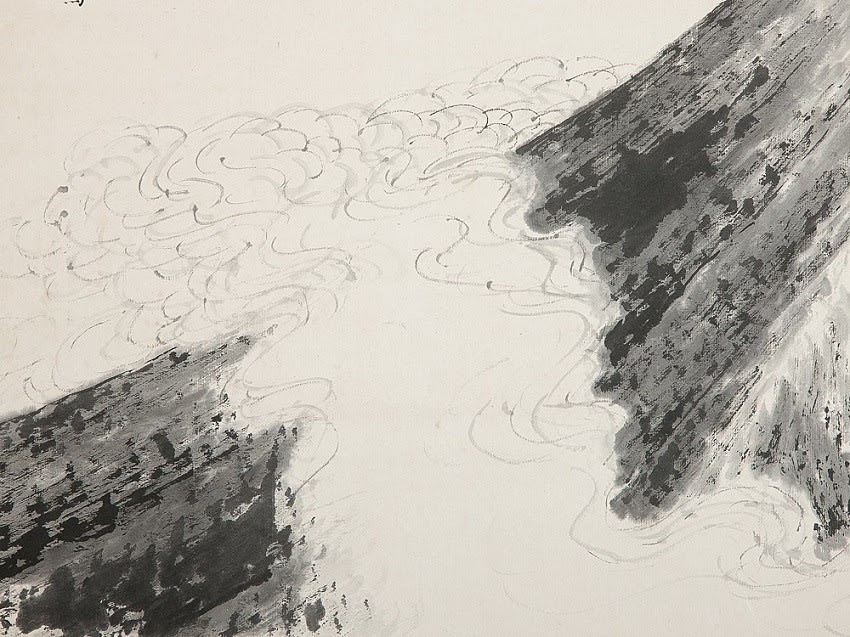

富嶽晴雪図 甲斐虎山筆 大正11年(1922年)作 その4紙本水墨軸装 軸先骨 共箱全体サイズ:横745*縦1535 画サイズ:横700*縦485

![]()

甲斐虎山は生涯にわたって画壇とは距離を取りながら、豊後南画の技法と精神を貫いたとされます。そのせいで殆ど名前も知られることもなく、孤高の存在として京都で生涯を閉じました。ただその画は清浄して斬新と評価され、とくに晩年には現代美術と見紛うような作品の数々を生み出したとされます。

![]()

甲斐虎山の略歴は本ブログの他の記事でも紹介していますが、改めて概略を記すると下記のようになります。

********************************

甲斐虎山:慶応3(1867)年~昭和36(1961)年。日本画家。

豊後国海部郡臼杵(大分県臼杵市)に生まれる。通称を駒蔵。名は簡、字は厚甫、号を虎山。別号においては玉壺道人、梅花道者、酔竹頭陀、苦瓜庵があります。

幼少より画を好み、初めに菊川南峰に就き漢籍を修め、旧大分郡浄雲寺、城陽師に師事して画を修めています。明治13年に同郷の加納雨蓬戸と共に戸次へ至り帆足杏雨に学びます。

*帆足杏雨は田能村竹田の門下で本ブログでも幾つかの作品を紹介しています。

その後、三原活山・村上姑南・広瀬濠田・秋月古香にも師事し、専ら田能村竹田・帆足杏雨の画風を研鑽し一家を成し、杏雨門下の名家として名も高くなり、別府亀川の瑠璃荘にて筆を取っていました。

晩年には揮毫も多く、虎山独特の画風を持って多くの傑作を残しています。京都に私立文中園女学校を創立、教導にも当たっています。昭和36年(1961)歿、享年94才。

彼は能書家としても知られ、独自の画境を確立すると共に、和漢の書にも精通した学究的人でもありました。

**上村松園の手記に「甲斐虎山翁が幼い私のためにわざわざ刻印を彫って下さったこともあります。その印は今でも大事に遺してあります。」とあります。

********************************

甲斐虎山の業績は絵画だけではなく、妻の甲斐和里子と共に京都女子大学の設立に寄与したことがあります。

![]()

このことから以下に記述のように甲斐虎山は、九条武子(上村松園に師事)、大谷光端など本ブログでも紹介したことにある人物らとも関連しています。

********************************

甲斐駒蔵(虎山)は慶応3年、大分県臼杵で生まれ、漢学と南宋画を修学した駒蔵は明治28年に岡山に教師として赴任。同校の校長が足利義山で、義山は娘の和里子との結婚を望んだようです。

夫婦となった駒蔵と和里子は仏教系の女学校の設立を目指し、明治33年(1900)に文中園という私塾を開設。翌年、文中園は文中女学校と改名。駒蔵が校長に就任。この頃から駒蔵は甲斐虎山を名乗っています。和里子も教科は英語の他、国文と家政も担当しました。

下記の写真は文中女学校を経営していた頃の甲斐虎山・和里子夫妻

![]()

甲斐夫婦はこの女学校の運営で経済的に大変苦労し、これに対して西本願寺から月額5円の支援を受けましたが、それでも経営は厳しく、和里子は文中女学校で教師をしながら、帰宅すると内職をしていたようです。光尊未亡人・円光院はそんな窮状を見兼ね、600円の資金援助を申し出ています。

しかし、それらの心労が祟って虎山は明治42年(1909)の秋頃から胃潰瘍を患い、病床に伏します。そうした事情から、虎山は文中女学校の経営を西本願寺に任せます。

明治43年(1910)2月、虎山は西本願寺と仏教婦人会連合会の支援を受けて京都高等女学校と京都裁縫女学校を買収し、文中女学校と合併。4月に経営権を仏教婦人会連合会本部に委譲。自身は校長を辞任します。これに伴って、校名も文中女学校から京都高等女学校へと改められます。

仏教婦人会の総裁は大谷籌子裏方でした。大谷籌子裏方(裏方は門主夫人で、籌子は光瑞門主の奥方。籌子は九条道孝の三女)は、幼い頃に大谷光瑞の許嫁となって京都の西本願寺で養育され、17歳で光瑞と結婚。仏教婦人会は京都高等女学校の経営を獲得すると、籌子は名誉校長に就任します。甲斐和里子は経営からは手を引きましたが、教師として京都高等女学校に勤めたようです。

虎山も最初は教員として女学校に勤務しましたが、大正3年(1914)に退職。以後は画家の仕事に専念し、故郷・大分にアトリエを開設。弟子を取り、美術の世界で活躍します。

明治44年、籌子裏方が急逝、享年31歳。籌子の死を受けて、籌子の義妹・九条武子が仏教婦人会の職務を継承。九条武子は大谷光瑞の妹です。幼い頃から西本願寺で養育された籌子とは、実の姉妹のように仲が良かったとされます。

武子は後に九条家(籌子の実家)に嫁ぎ、九条良致の妻となります。九条武子は歌人としても有名で、くわえて美人で、大正三美人ともてはやされました。

武子と白蓮は佐佐木門下の縁で、後に親しくなります。武子は籌子の生存中から仏教婦人会の本部長を務めていました。籌子の死後、実質的なリーダーシップは武子が取ります。武子は布教活動や社会奉仕活動に明け暮れますが、昭和3年(1928)に病没、享年42歳でした。

*下記の写真は京都女子高等専門学校の卒業式に出席した武子と甲斐和里子。![]()

大正9年(1920)、京都高等女学校は晴れて京都女子高等専門学校となり、甲斐和里子は教授となります。和里子は学校のために尽くしますが、夫・虎山が大分のアトリエから帰って来ず、また大分で暮らしていた女性の間に子供を設けた事などから、家庭問題で苦悩したようです。そうした心労から、昭和2年3月、京都女子高等専門学校を退職。この時、和里子60歳。

和里子と虎山の間には実子が無く、明治40年に中江庸生(つねお)を養子としました。庸生は和里子の甥。また、甲斐夫婦は明治41年には石原廣江を養女に迎えています。

庸生と廣江は9歳違いで、大正12年に結婚。庸生と廣江の間に第一子(男の子)が誕生したのは大正14年11月25日。この初孫の誕生が虎山と和里子を復縁させる事になります。長年、大分と京都で別居生活をしていた虎山と和里子は再び生活を共にするようになりました。また、和里子が教職を退職し、虎山の世話に集中した事も影響しているのかもしれません。

********************************

![]()

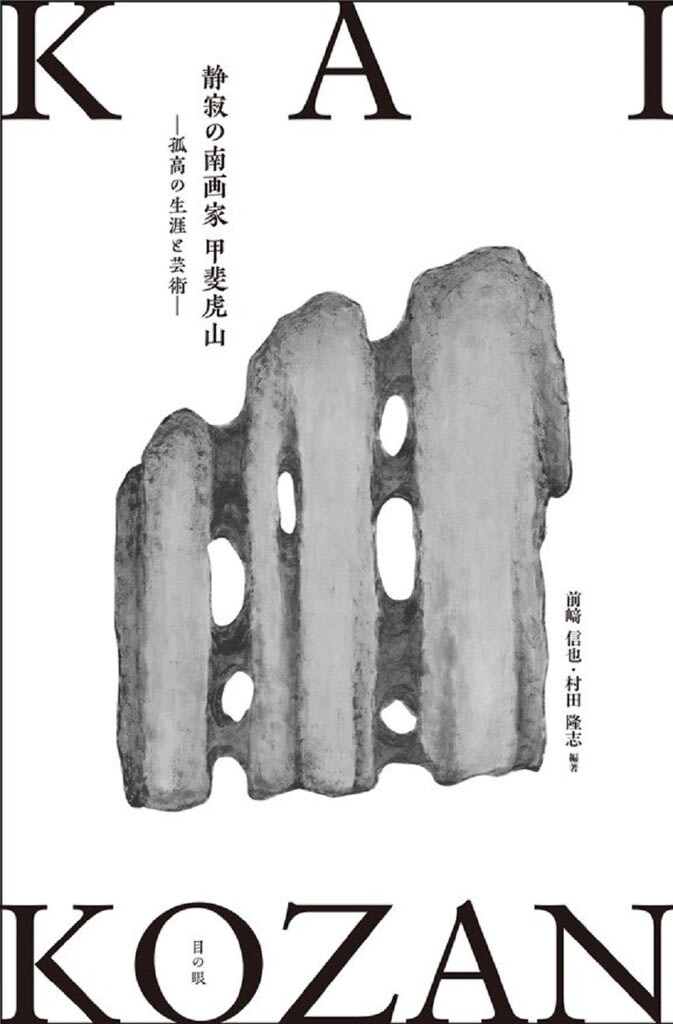

最近では伊藤若冲などに続いて注目されるべき画家として取り上げられています。

月刊誌:「目の眼 静寂の南画家 甲斐虎山 ー孤高の生涯と芸術ー」発売日:2022年6月22日 定価:3,080円

![]()

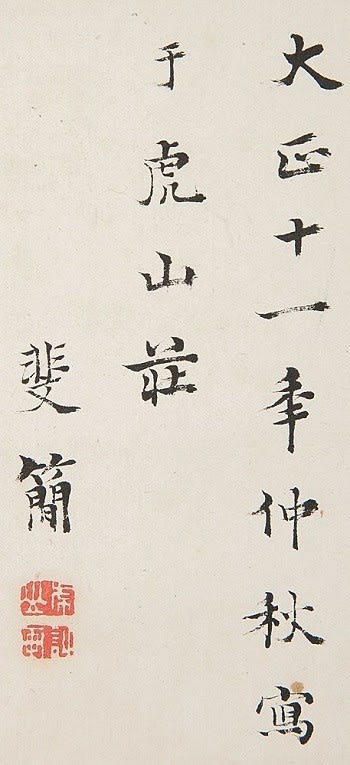

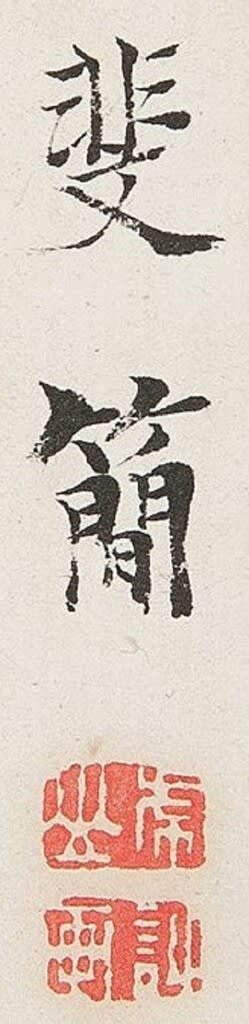

作品中の賛や落款・印章は下記のとおりです。賛には「大正11年(1922年)季仲秋寫 干虎山荘 斐簡 押印(白文朱累印「虎山」・「□画」)」とあります。

![]()

![]()

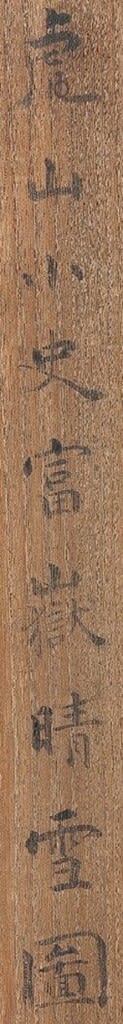

箱書(共箱)には「癸亥(大正12年 1923年)二月下浣」とあり、この作品を描いた翌年の箱書きとなります。

![]()

![]()

![]()

甲斐虎山は富士山を題材に幾つかの作品を遺しているようで、下記のような作品もあるようです。

参考作品甲斐虎山筆 富士山図 (個展会出品作) 絵のサイズ:縦1378*横403

![]()

本作品で甲斐虎山の作品は4作品目の紹介となりますが、晩年の作品のような斬新さはないものの、ちょうど大分のアトリエにて制作に打ち込んでいた頃の作品となります。

甲斐虎山の創作の精神は「詩書畫共に至妙の技を有し乍ら多く世間に知られず、自づから亦た知らるゝを欲せず、常に詩書畫の三昧境にあるを樂しむ。」と評価されています。

富嶽晴雪図 甲斐虎山筆 大正11年(1922年)作 その4紙本水墨軸装 軸先骨 共箱全体サイズ:横745*縦1535 画サイズ:横700*縦485

甲斐虎山は生涯にわたって画壇とは距離を取りながら、豊後南画の技法と精神を貫いたとされます。そのせいで殆ど名前も知られることもなく、孤高の存在として京都で生涯を閉じました。ただその画は清浄して斬新と評価され、とくに晩年には現代美術と見紛うような作品の数々を生み出したとされます。

甲斐虎山の略歴は本ブログの他の記事でも紹介していますが、改めて概略を記すると下記のようになります。

********************************

甲斐虎山:慶応3(1867)年~昭和36(1961)年。日本画家。

豊後国海部郡臼杵(大分県臼杵市)に生まれる。通称を駒蔵。名は簡、字は厚甫、号を虎山。別号においては玉壺道人、梅花道者、酔竹頭陀、苦瓜庵があります。

幼少より画を好み、初めに菊川南峰に就き漢籍を修め、旧大分郡浄雲寺、城陽師に師事して画を修めています。明治13年に同郷の加納雨蓬戸と共に戸次へ至り帆足杏雨に学びます。

*帆足杏雨は田能村竹田の門下で本ブログでも幾つかの作品を紹介しています。

その後、三原活山・村上姑南・広瀬濠田・秋月古香にも師事し、専ら田能村竹田・帆足杏雨の画風を研鑽し一家を成し、杏雨門下の名家として名も高くなり、別府亀川の瑠璃荘にて筆を取っていました。

晩年には揮毫も多く、虎山独特の画風を持って多くの傑作を残しています。京都に私立文中園女学校を創立、教導にも当たっています。昭和36年(1961)歿、享年94才。

彼は能書家としても知られ、独自の画境を確立すると共に、和漢の書にも精通した学究的人でもありました。

**上村松園の手記に「甲斐虎山翁が幼い私のためにわざわざ刻印を彫って下さったこともあります。その印は今でも大事に遺してあります。」とあります。

********************************

甲斐虎山の業績は絵画だけではなく、妻の甲斐和里子と共に京都女子大学の設立に寄与したことがあります。

このことから以下に記述のように甲斐虎山は、九条武子(上村松園に師事)、大谷光端など本ブログでも紹介したことにある人物らとも関連しています。

********************************

甲斐駒蔵(虎山)は慶応3年、大分県臼杵で生まれ、漢学と南宋画を修学した駒蔵は明治28年に岡山に教師として赴任。同校の校長が足利義山で、義山は娘の和里子との結婚を望んだようです。

夫婦となった駒蔵と和里子は仏教系の女学校の設立を目指し、明治33年(1900)に文中園という私塾を開設。翌年、文中園は文中女学校と改名。駒蔵が校長に就任。この頃から駒蔵は甲斐虎山を名乗っています。和里子も教科は英語の他、国文と家政も担当しました。

下記の写真は文中女学校を経営していた頃の甲斐虎山・和里子夫妻

甲斐夫婦はこの女学校の運営で経済的に大変苦労し、これに対して西本願寺から月額5円の支援を受けましたが、それでも経営は厳しく、和里子は文中女学校で教師をしながら、帰宅すると内職をしていたようです。光尊未亡人・円光院はそんな窮状を見兼ね、600円の資金援助を申し出ています。

しかし、それらの心労が祟って虎山は明治42年(1909)の秋頃から胃潰瘍を患い、病床に伏します。そうした事情から、虎山は文中女学校の経営を西本願寺に任せます。

明治43年(1910)2月、虎山は西本願寺と仏教婦人会連合会の支援を受けて京都高等女学校と京都裁縫女学校を買収し、文中女学校と合併。4月に経営権を仏教婦人会連合会本部に委譲。自身は校長を辞任します。これに伴って、校名も文中女学校から京都高等女学校へと改められます。

仏教婦人会の総裁は大谷籌子裏方でした。大谷籌子裏方(裏方は門主夫人で、籌子は光瑞門主の奥方。籌子は九条道孝の三女)は、幼い頃に大谷光瑞の許嫁となって京都の西本願寺で養育され、17歳で光瑞と結婚。仏教婦人会は京都高等女学校の経営を獲得すると、籌子は名誉校長に就任します。甲斐和里子は経営からは手を引きましたが、教師として京都高等女学校に勤めたようです。

虎山も最初は教員として女学校に勤務しましたが、大正3年(1914)に退職。以後は画家の仕事に専念し、故郷・大分にアトリエを開設。弟子を取り、美術の世界で活躍します。

明治44年、籌子裏方が急逝、享年31歳。籌子の死を受けて、籌子の義妹・九条武子が仏教婦人会の職務を継承。九条武子は大谷光瑞の妹です。幼い頃から西本願寺で養育された籌子とは、実の姉妹のように仲が良かったとされます。

武子は後に九条家(籌子の実家)に嫁ぎ、九条良致の妻となります。九条武子は歌人としても有名で、くわえて美人で、大正三美人ともてはやされました。

武子と白蓮は佐佐木門下の縁で、後に親しくなります。武子は籌子の生存中から仏教婦人会の本部長を務めていました。籌子の死後、実質的なリーダーシップは武子が取ります。武子は布教活動や社会奉仕活動に明け暮れますが、昭和3年(1928)に病没、享年42歳でした。

*下記の写真は京都女子高等専門学校の卒業式に出席した武子と甲斐和里子。

大正9年(1920)、京都高等女学校は晴れて京都女子高等専門学校となり、甲斐和里子は教授となります。和里子は学校のために尽くしますが、夫・虎山が大分のアトリエから帰って来ず、また大分で暮らしていた女性の間に子供を設けた事などから、家庭問題で苦悩したようです。そうした心労から、昭和2年3月、京都女子高等専門学校を退職。この時、和里子60歳。

和里子と虎山の間には実子が無く、明治40年に中江庸生(つねお)を養子としました。庸生は和里子の甥。また、甲斐夫婦は明治41年には石原廣江を養女に迎えています。

庸生と廣江は9歳違いで、大正12年に結婚。庸生と廣江の間に第一子(男の子)が誕生したのは大正14年11月25日。この初孫の誕生が虎山と和里子を復縁させる事になります。長年、大分と京都で別居生活をしていた虎山と和里子は再び生活を共にするようになりました。また、和里子が教職を退職し、虎山の世話に集中した事も影響しているのかもしれません。

********************************

最近では伊藤若冲などに続いて注目されるべき画家として取り上げられています。

月刊誌:「目の眼 静寂の南画家 甲斐虎山 ー孤高の生涯と芸術ー」発売日:2022年6月22日 定価:3,080円

作品中の賛や落款・印章は下記のとおりです。賛には「大正11年(1922年)季仲秋寫 干虎山荘 斐簡 押印(白文朱累印「虎山」・「□画」)」とあります。

箱書(共箱)には「癸亥(大正12年 1923年)二月下浣」とあり、この作品を描いた翌年の箱書きとなります。

甲斐虎山は富士山を題材に幾つかの作品を遺しているようで、下記のような作品もあるようです。

参考作品甲斐虎山筆 富士山図 (個展会出品作) 絵のサイズ:縦1378*横403

本作品で甲斐虎山の作品は4作品目の紹介となりますが、晩年の作品のような斬新さはないものの、ちょうど大分のアトリエにて制作に打ち込んでいた頃の作品となります。