男の隠れ家にある車庫に予算の関係で扉を未了にしておいたら、どうも近所で猫を大量に飼っているらしく、車庫内が匂ってくるらしいし、車にも祖蘇したり、足跡だらけにされるとのこと。そこで、今回入り口にシャッターを取り付けました。郷里の自宅に20年以上前に取り付けた私のアイデアのオーバースライダーです。下記の写真は20年以上前のもので故障ひとつありません。塗装は一度振り替えました。

男の隠れ家にある車庫に予算の関係で扉を未了にしておいたら、どうも近所で猫を大量に飼っているらしく、車庫内が匂ってくるらしいし、車にも祖蘇したり、足跡だらけにされるとのこと。そこで、今回入り口にシャッターを取り付けました。郷里の自宅に20年以上前に取り付けた私のアイデアのオーバースライダーです。下記の写真は20年以上前のもので故障ひとつありません。塗装は一度振り替えました。

オーバースライダーの表面に無垢の木の板を張り付けたもので、ビス跡が見えないようにしてあります。

今回は2台分・・。木目に見せたプリントもあるようですが、本物志向が一番。愛想のないシャッターにぬくもりを・・。予算もあるでしょうが、木の国である日本再生には自らが木を使うという姿勢が大切です。皆がコストダウン、廉価販売ばかり、ダンピングだらけが日本の山林をダメにしたのです。魁から始めよ??・・・。

全部で工事費は100万ちょい・・。評判は上々らしく、田舎にはこんなものはないと言われているらしい

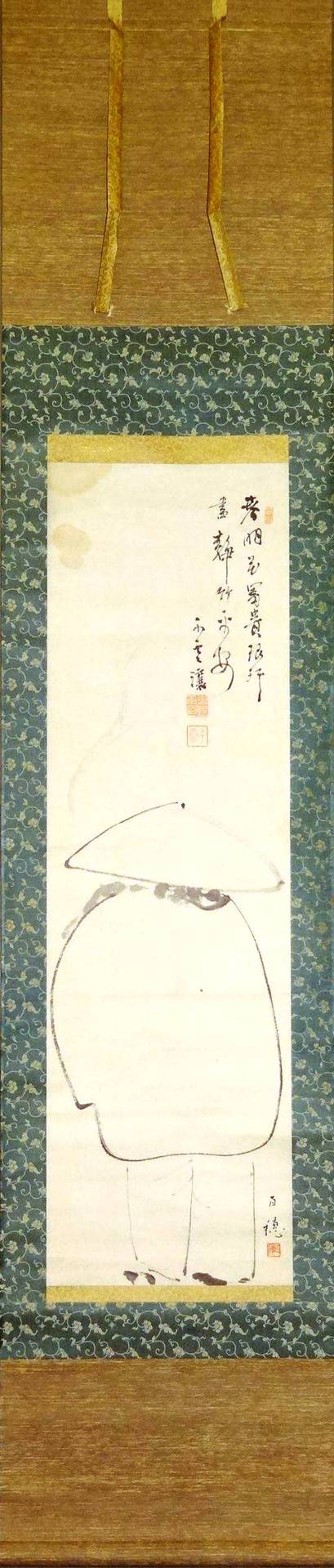

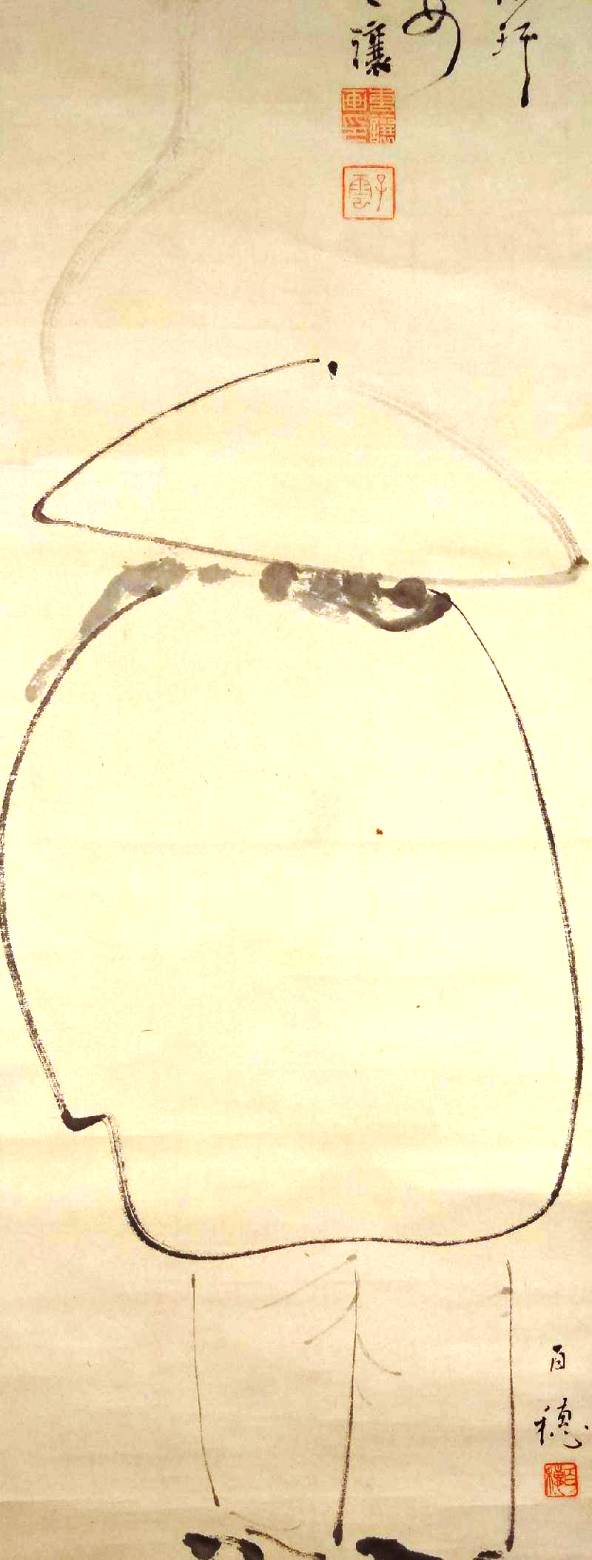

さて得体の知れない掛け軸もあるもの・・。得体の知れない画題です??? これは平福百穂の真作か?? どうもしっくりこない・・・。

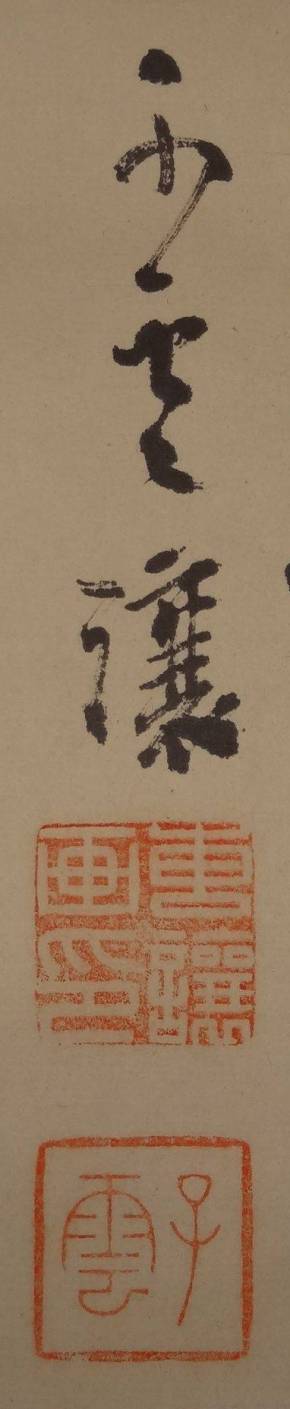

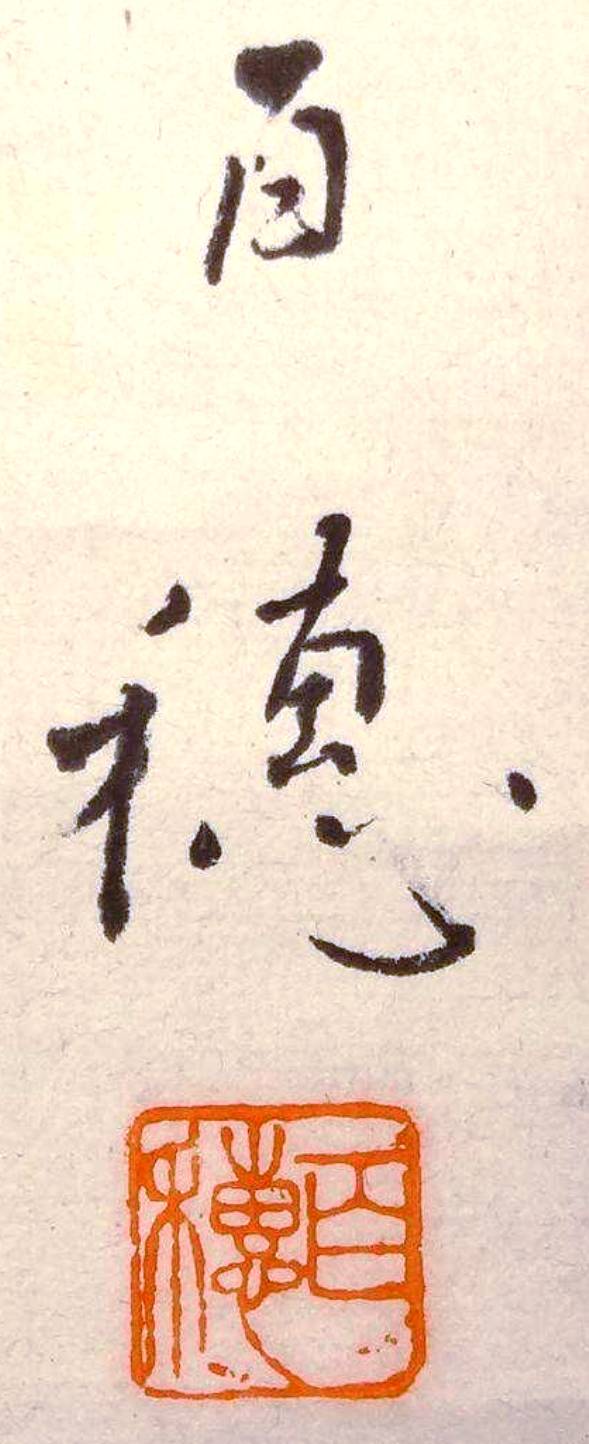

人物図 伝平福百穂筆 羽田子雲賛

紙本水墨軸装 軸先象牙 合箱

全体サイズ:横400*縦1890 画サイズ:横290*横990

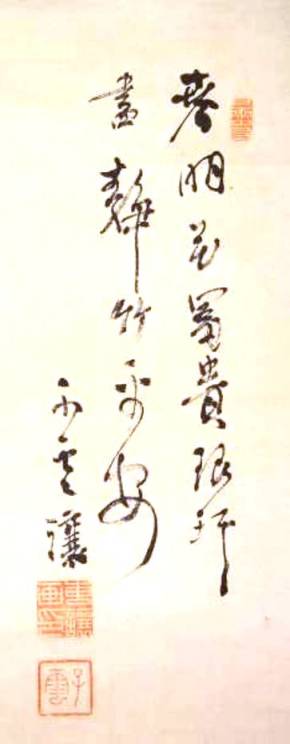

賛には「睿明花富貴(牡丹の花) 琅玕(暗緑色または青碧(せいへき)色の半透明の硬玉。また、美しいもののたとえ、美しい竹、美しい文章、佳文)書静竹 平安 子雲譲 押印(「専譲画印」の白文朱方印 「子雲」の朱文白方印)」とあります。どういう意味かな??

明治末頃(1912年頃)、平福百穂35歳頃の作品かと推察されます。

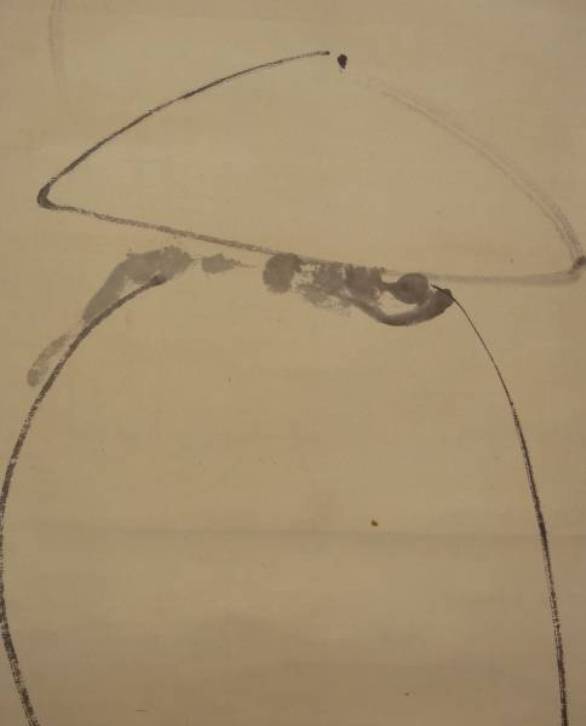

煙草を吸っている?? 何を描いた作品なのでしょうか?

********************************

羽田子雲:幕末・明治の真宗本願寺派の僧。東京築地本願寺宝林寺の住職。天保6年(1835)生。名は専譲。岡本秋暉の門に学び、画を能くした。明治末期寂、寂年未詳。

********************************

********************************

平福百穂:穂庵の第4子として明治10年(1877)角館に生まれた。本名を貞蔵という。13歳のころに父から運筆を習っている。父穂庵は常に旅に出て留守勝ちであったが,明治22年,身体をこわして帰郷し,しばらく家にいることになった。その時,筆の持ち方,座り方,墨の擦り方まで教えた。しかし翌年,父が47才のとき,脳溢血のために急逝し,その教えを受けることはかなわなかった。百穂は「上の兄3人が絵とは違う道を志していたため『一人ぐらいは父の跡を継いだらよかろう』という周囲の勧めもあって,絵を学ぶことになった」と述懐している。が,14歳の時,穂庵追悼秋田絵画品評会に出品した半切が激賞されるなど,父の画才を色濃く受け継いでいた。16歳で父の後援者・瀬川安五郎の支援の下,絵の修行のため上京,川端玉章の門人となる。玉章は穂庵と旧知の中であり,そのころ,四条派の第一人者で,東京美術学校日本画科の教授をしていた。ここで,後に盟友となる結城素明を知ることになる。東京美術学校で学び,画家としての地歩を築いた百穂は22歳の時,いったん郷里に帰り,郷里にあって絵の勉強をするかたわら,友人達と中尊寺などに遊んだ。素明の勧めもあって,2年後の明治34年(1901)に再び上京し,やがて中央画壇で頭角を現していった。活躍の主舞台は素明らと結成した「无声会(むせいかい)」であった。自然や人間を清新な感覚でとらえた作品を発表して注目された。明治36年ころから伊藤左千夫,正岡子規,長塚節,斉藤茂吉らと交友するようになり,アララギ派の歌人としても活躍している。大正期(1912-1925)に入ると百穂の画風はさらに多彩となり,文展に「七面鳥」「豫譲」(第11回特選),「牛」を出品した。昭和7年に母校・東京美術学校の教授に任じられている。しかし翌年10月,横手市に住んでいた次兄の葬儀の準備中,脳溢血で倒れ,同月30日に享年57才で亡くなった。

********************************

本ブログでは作品の真贋については当方から判断は下していませんのでご了解願います。よく読むと解るようにはしているつもりですが、真贋の解らないものは解らないとしてあります。間違いのあった投稿は非公開、もしくは訂正していくつもりです。

ま~、骨董の真贋なんざ、とるにたらないもの・・、目くじらたてるほどのものでもない。