本日紹介する作品は、当方で蒐集対象としている倉田松濤の作品とほぼ共通しているような作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

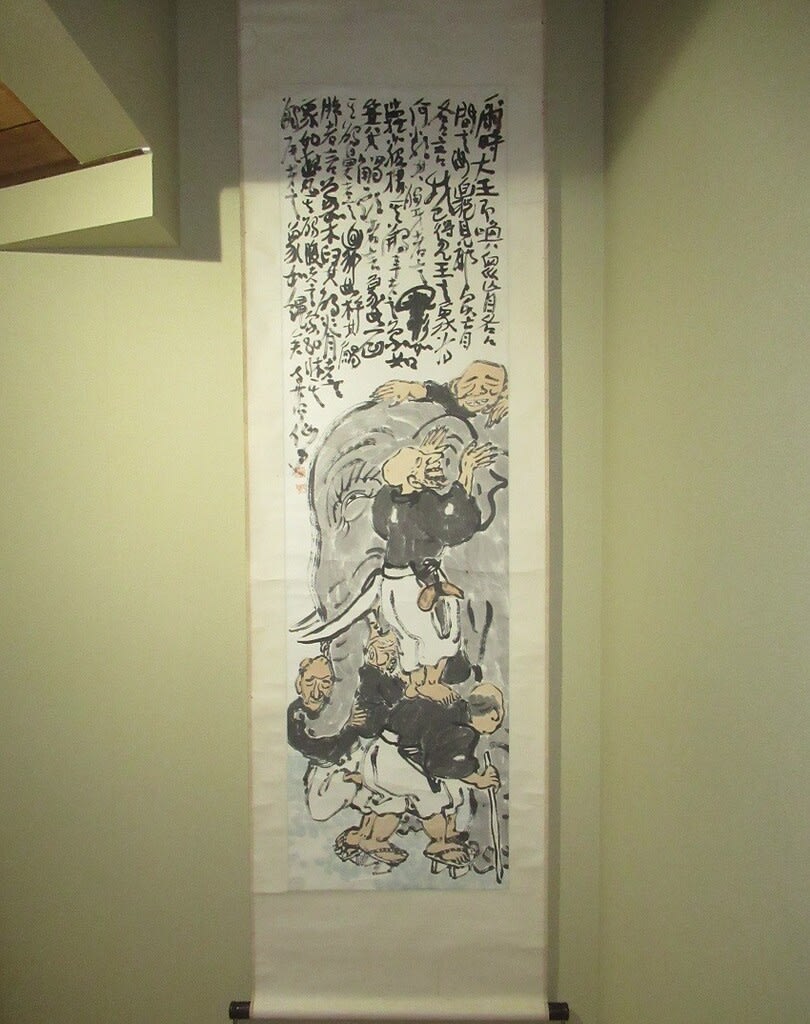

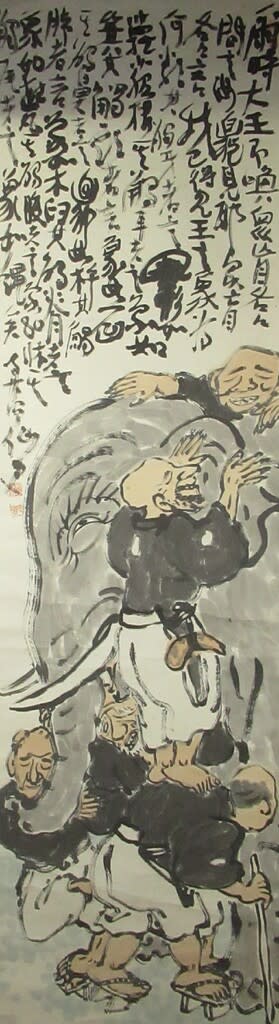

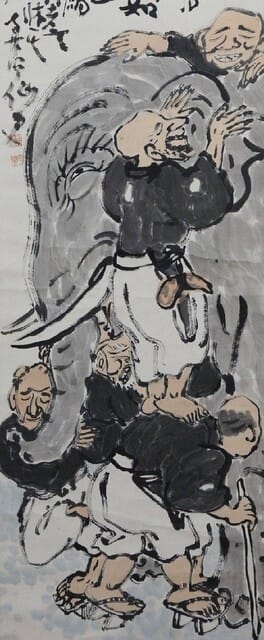

「群盲象を評す」について 群盲評象図 神尾華郷筆 紙本水墨淡彩軸装 軸先骨 共箱 全体サイズ:横556*縦2102 画サイズ:横411*縦1478

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この作品を描いたのは神尾華郷という浅草寺貫主であった方のようです。詳細は不明ですが、慶応2年(1866年)に富山県で生まれたようですが、没年は不詳です。別号は安國と称し、絵を鈴木松年に師事し、禅画をメインとしながら、最も人物に長じていたようです。今でも多くの作品が遺っているようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

******************************

浅草寺:浅草寺(せんそうじ)は、東京都台東区浅草二丁目にある都内最古の寺で、正式には金龍山浅草寺(きんりゅうざんせんそうじ)と号します。

聖観世音菩薩を本尊とすることから、浅草観音(あさくさかんのん)として知られています。山号は金龍山、元は天台宗に属していましたが、昭和25年(1950年)に独立して聖観音宗の本山となっています。

都内では、坂東三十三箇所観音霊場唯一の札所(13番)、また江戸三十三箇所観音霊場の札所(1番)でもあり、全国有数の観光地であるため、正月の初詣では毎年多数の参拝客が訪れ、参拝客数は常に全国トップ10に入っているようです。

******************************

本作品の賛の解読については難解?ですが、どうも仏教の「群盲評象」について記していると思われます。

「爾時大王召喚衆盲各々 間盲汝象見耶象 盲各々言我已得見王 象者何類 其触牙者言象如□□根 其触革者言象如箕 其触頭者言象如一凹 其触鼻者言象如杵 其触□者言象如木臼 其触背者言象如□風 其触腹者言象如牀 其触尾者言象如縄 ・・・・」

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「群盲評象」という意味は下記のとおりです。

*******************************

群盲象を評す:(ぐんもうぞうをひょうす、群盲評象)は、数人の盲人が象の一部だけを触って感想を語り合う、というインド発祥の寓話です。世界に広く広まっていますが、歴史を経て原義から派生したその通俗的な俚言としての意味は国あるいは地域ごとで異なっています。真実の多面性や誤謬に対する教訓となっているものが多く「盲人が象を語る、群盲象をなでる(群盲撫象)、群盲象を撫づ」など、別の呼び名も多くあります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

その経緯ゆえに、『木を見て森を見ず』 と同様の意味で用いられることがあります。 また、『物事や人物の一部、ないしは一面だけを理解して、すべて理解したと錯覚してしまう』 ことの、例えとしても用いられています。

さまざまな思想を背景にして改作されており、ジャイナ教、仏教、イスラム教、ヒンドゥー教などで教訓として使われています。ヨーロッパにも伝わっており、19世紀にはアメリカの詩人ジョン・ゴッドフリー・サックスがこれを主題にした詩を作っています。

この話には数人の盲人(または暗闇の中の男達)が登場し、その盲人達は、それぞれゾウの鼻や牙など別々の一部分だけを触り、その感想について語り合います。しかし触った部位により感想が異なり、それぞれが自分が正しいと主張して対立が深まります。しかし何らかの理由でそれが同じ物の別の部分であると気づき、対立が解消する、というものです。

宗派においてその言い伝えが若干違うようです。

ジャイナ教(インドの宗教):ジャイナ教の伝承では、6人の盲人が、ゾウに触れることで、それが何だと思うか問われる形になっています。足を触った盲人は「柱のようです」と答えた。尾を触った盲人は「綱のようです」と答えた。鼻を触った盲人は「木の枝のようです」と答えた。耳を触った盲人は「扇のようです」と答えた。腹を触った盲人は「壁のようです」と答えた。牙を触った盲人は「パイプのようです」と答えた。それを聞いた王は答えた。「あなた方は皆、正しい。あなた方の話が食い違っているのは、あなた方がゾウの異なる部分を触っているからです。ゾウは、あなた方の言う特徴を、全て備えているのです」と。

この話の教訓は、同じ真実でも表現が異なる場合もあることであり、異なる信念を持つ者たちが互いを尊重して共存するための原則を示しているとされます。7人の盲人とされる場合もあるようです。これはジャイナ教の相対主義の考えに基づく説話とされます。

仏教:仏典には教養の無い者、とりわけ仏教の教えを信じない者を群盲(盲人の集団)に例える記述が数多くあります。群盲評象の話も数か所に掲載されています。パーリ仏典自説経では、釈迦はさまざまな邪見に基づいて論争する沙門バラモンをとりあげて、彼らを群盲評象にたとえ、一部だけを見て、その一部分に執着して論争していると説いています。

長阿含経では鏡面王という人物が10人の盲人を集め、それぞれが鼻を曲がった轅、牙を杵、耳を箕、頭を鼎、背を丘阜、腹を壁、後ろ足を樹、膊(膝)を柱、跡(前足)を臼、尾を緪(綱)に例える話になっている。大樓炭経も尾のたとえが蛇になっている他は長阿含経とほぼ同じです。

イスラム教:13世紀、ペルシア人の詩人でスーフィズム教師のジャラール・ウッディーン・ルーミーは、その著書『精神的マスナヴィー(英語版)』の中でこの話を詩にしています。ルーミーはサナイの影響を強く受けており、この詩のヒントもサナイの詩集から得ていますが、話を「暗闇の中のゾウ」と少し変化させています。この詩は、あるヒンドゥー教徒が暗闇にゾウを連れてきたことで始まっています。数人の男が暗闇の中でゾウに触れて感想を述べ、鼻を水道管、耳を扇、足を柱、背を玉座のようだと感想を述べます。ルーミーはこの詩を「視野の狭い者は、手の感触で物を知ろうとしているに等しい。手の感触では物事の全体は分からない。各々がロウソクを持っていれば、認識の違いは無くなるのに」と結んでいます。

欧米では19世紀のアメリカの詩人ジョン・ゴッドフリー・サックスが1872年に発表した詩 "The Blind Men and the Elephant" によりこの話が有名になりました。インドで6人の盲目の男が、ゾウに会いたいと出かけて行った。彼らはそれぞれが異なる部位を触った上で、象が壁、蛇、樹、扇、ロープのようであると主張し、意見が対立します。サックスは言う「神学論争はこれに似ている。彼らは別の人の意見を理解することができていない。」と。

*******************************

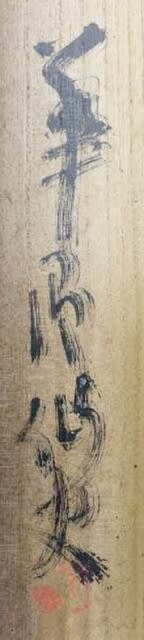

共箱などの落款などは下記のとおりです。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

多くの人の触られて、さぞかし像はくすぐったかろうに・・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「群盲象を評す」について 群盲評象図 神尾華郷筆 紙本水墨淡彩軸装 軸先骨 共箱 全体サイズ:横556*縦2102 画サイズ:横411*縦1478

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この作品を描いたのは神尾華郷という浅草寺貫主であった方のようです。詳細は不明ですが、慶応2年(1866年)に富山県で生まれたようですが、没年は不詳です。別号は安國と称し、絵を鈴木松年に師事し、禅画をメインとしながら、最も人物に長じていたようです。今でも多くの作品が遺っているようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

******************************

浅草寺:浅草寺(せんそうじ)は、東京都台東区浅草二丁目にある都内最古の寺で、正式には金龍山浅草寺(きんりゅうざんせんそうじ)と号します。

聖観世音菩薩を本尊とすることから、浅草観音(あさくさかんのん)として知られています。山号は金龍山、元は天台宗に属していましたが、昭和25年(1950年)に独立して聖観音宗の本山となっています。

都内では、坂東三十三箇所観音霊場唯一の札所(13番)、また江戸三十三箇所観音霊場の札所(1番)でもあり、全国有数の観光地であるため、正月の初詣では毎年多数の参拝客が訪れ、参拝客数は常に全国トップ10に入っているようです。

******************************

本作品の賛の解読については難解?ですが、どうも仏教の「群盲評象」について記していると思われます。

「爾時大王召喚衆盲各々 間盲汝象見耶象 盲各々言我已得見王 象者何類 其触牙者言象如□□根 其触革者言象如箕 其触頭者言象如一凹 其触鼻者言象如杵 其触□者言象如木臼 其触背者言象如□風 其触腹者言象如牀 其触尾者言象如縄 ・・・・」

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「群盲評象」という意味は下記のとおりです。

*******************************

群盲象を評す:(ぐんもうぞうをひょうす、群盲評象)は、数人の盲人が象の一部だけを触って感想を語り合う、というインド発祥の寓話です。世界に広く広まっていますが、歴史を経て原義から派生したその通俗的な俚言としての意味は国あるいは地域ごとで異なっています。真実の多面性や誤謬に対する教訓となっているものが多く「盲人が象を語る、群盲象をなでる(群盲撫象)、群盲象を撫づ」など、別の呼び名も多くあります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

その経緯ゆえに、『木を見て森を見ず』 と同様の意味で用いられることがあります。 また、『物事や人物の一部、ないしは一面だけを理解して、すべて理解したと錯覚してしまう』 ことの、例えとしても用いられています。

さまざまな思想を背景にして改作されており、ジャイナ教、仏教、イスラム教、ヒンドゥー教などで教訓として使われています。ヨーロッパにも伝わっており、19世紀にはアメリカの詩人ジョン・ゴッドフリー・サックスがこれを主題にした詩を作っています。

この話には数人の盲人(または暗闇の中の男達)が登場し、その盲人達は、それぞれゾウの鼻や牙など別々の一部分だけを触り、その感想について語り合います。しかし触った部位により感想が異なり、それぞれが自分が正しいと主張して対立が深まります。しかし何らかの理由でそれが同じ物の別の部分であると気づき、対立が解消する、というものです。

宗派においてその言い伝えが若干違うようです。

ジャイナ教(インドの宗教):ジャイナ教の伝承では、6人の盲人が、ゾウに触れることで、それが何だと思うか問われる形になっています。足を触った盲人は「柱のようです」と答えた。尾を触った盲人は「綱のようです」と答えた。鼻を触った盲人は「木の枝のようです」と答えた。耳を触った盲人は「扇のようです」と答えた。腹を触った盲人は「壁のようです」と答えた。牙を触った盲人は「パイプのようです」と答えた。それを聞いた王は答えた。「あなた方は皆、正しい。あなた方の話が食い違っているのは、あなた方がゾウの異なる部分を触っているからです。ゾウは、あなた方の言う特徴を、全て備えているのです」と。

この話の教訓は、同じ真実でも表現が異なる場合もあることであり、異なる信念を持つ者たちが互いを尊重して共存するための原則を示しているとされます。7人の盲人とされる場合もあるようです。これはジャイナ教の相対主義の考えに基づく説話とされます。

仏教:仏典には教養の無い者、とりわけ仏教の教えを信じない者を群盲(盲人の集団)に例える記述が数多くあります。群盲評象の話も数か所に掲載されています。パーリ仏典自説経では、釈迦はさまざまな邪見に基づいて論争する沙門バラモンをとりあげて、彼らを群盲評象にたとえ、一部だけを見て、その一部分に執着して論争していると説いています。

長阿含経では鏡面王という人物が10人の盲人を集め、それぞれが鼻を曲がった轅、牙を杵、耳を箕、頭を鼎、背を丘阜、腹を壁、後ろ足を樹、膊(膝)を柱、跡(前足)を臼、尾を緪(綱)に例える話になっている。大樓炭経も尾のたとえが蛇になっている他は長阿含経とほぼ同じです。

イスラム教:13世紀、ペルシア人の詩人でスーフィズム教師のジャラール・ウッディーン・ルーミーは、その著書『精神的マスナヴィー(英語版)』の中でこの話を詩にしています。ルーミーはサナイの影響を強く受けており、この詩のヒントもサナイの詩集から得ていますが、話を「暗闇の中のゾウ」と少し変化させています。この詩は、あるヒンドゥー教徒が暗闇にゾウを連れてきたことで始まっています。数人の男が暗闇の中でゾウに触れて感想を述べ、鼻を水道管、耳を扇、足を柱、背を玉座のようだと感想を述べます。ルーミーはこの詩を「視野の狭い者は、手の感触で物を知ろうとしているに等しい。手の感触では物事の全体は分からない。各々がロウソクを持っていれば、認識の違いは無くなるのに」と結んでいます。

欧米では19世紀のアメリカの詩人ジョン・ゴッドフリー・サックスが1872年に発表した詩 "The Blind Men and the Elephant" によりこの話が有名になりました。インドで6人の盲目の男が、ゾウに会いたいと出かけて行った。彼らはそれぞれが異なる部位を触った上で、象が壁、蛇、樹、扇、ロープのようであると主張し、意見が対立します。サックスは言う「神学論争はこれに似ている。彼らは別の人の意見を理解することができていない。」と。

*******************************

共箱などの落款などは下記のとおりです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

多くの人の触られて、さぞかし像はくすぐったかろうに・・・。