当方にていつかは所持してみたいと思っていた茶碗に十一代三輪休雪の作品があります。縁があり、この度入手したので紹介します。

![]()

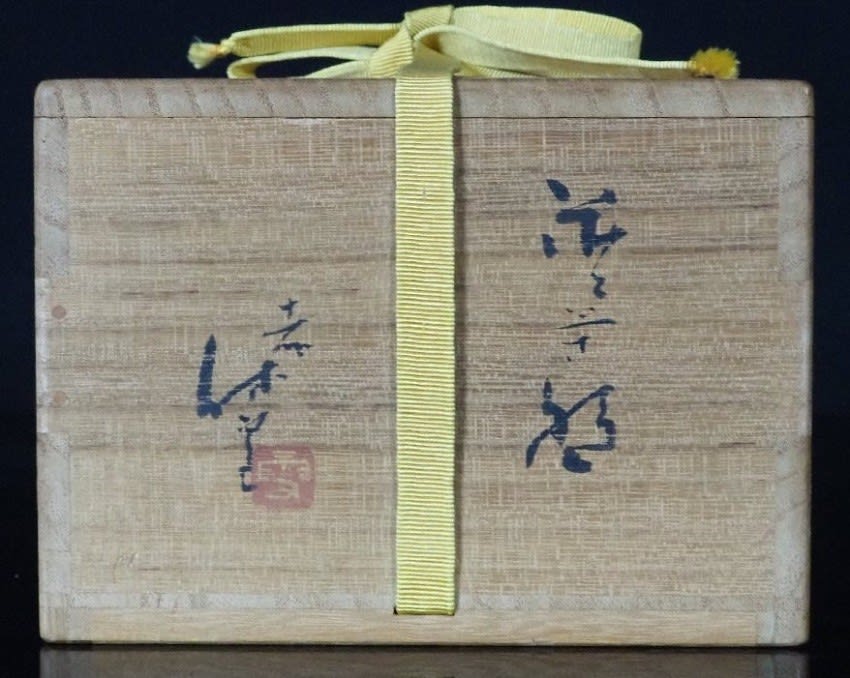

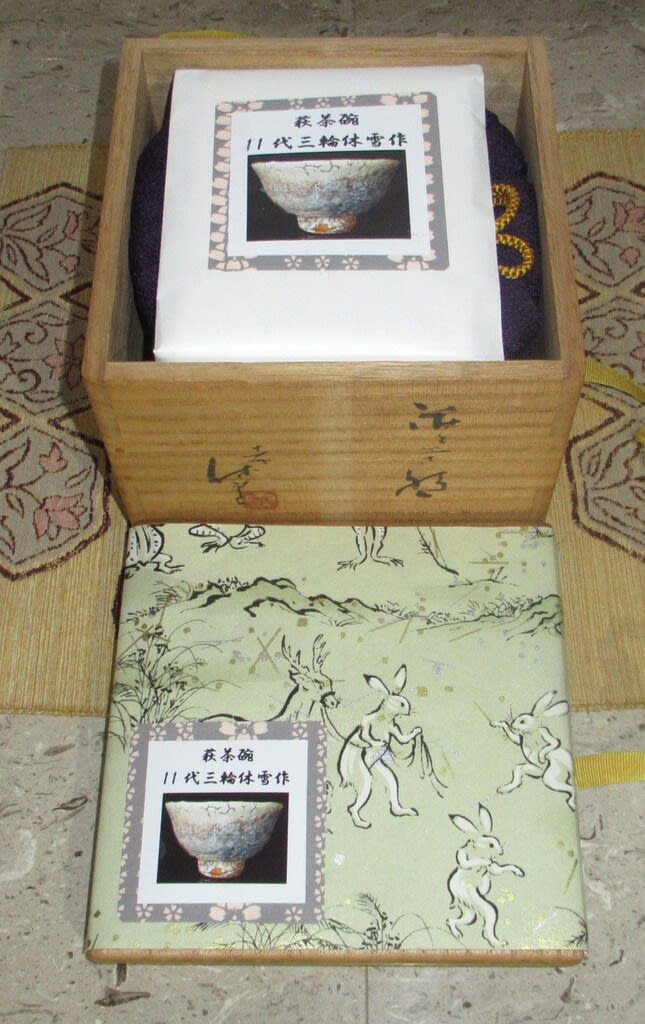

萩茶碗 11代三輪休雪作共箱 栞付口径146*高台径*高さ88

![]()

三輪休雪(みわ きゅうせつ)とは山口県萩市の萩焼窯元・三輪窯の当主が代々襲名している陶芸作家としての名跡の名称です。単に休雪(きゅうせつ)とのみ呼ばれることもあります。当代は第13代ですが、三輪窯は江戸時代寛文年間に起こったと言われ、代々坂高麗左衛門の坂窯と共に萩藩の御用窯を務めていた由緒ある窯元とされます。

本作品を作った11代三輪休雪(寿雪)の陶歴は下記のとおりです。

*********************************

11代三輪休雪(寿雪):明治43年生。山口県出身。山口県萩市の萩焼三輪窯の9代雪堂の三男に生まれる。兄である10代休雪(休和)について、家法の伝統技法を習得する。その後、川喜田半泥子に師事、茶陶を学ぶ。

昭和32年、第4回伝統工芸展初入選昭和42年、兄休和の隠居に伴い、11代休雪を襲名する昭和43年、中国文化賞。昭和45年、山口県文化功労賞昭和57年、勲四等瑞宝章昭和58年、重要無形文化財(人間国宝)「萩焼」の保持者に認定

*********************************

*三輪休雪というと「鬼萩」のお茶碗が有名ですが、さすがに高価で当方にとっては高値の花ですね。

![]()

いずれも三輪窯の当主の時は休雪を名乗り、隠居後、隠居した上での号を名乗っています。歴代の当主は下記のとおりです。

初代 - 三輪休雪(本名利定、通称吉兵衛 1630年~1706年)

第8代 - 三輪雪山(1865年~?)第9代 - 三輪雪堂(雪山の子 ?~1927年)第10代 - 三輪休和(本名邦廣、第9代雪堂の次男、人間国宝 1927年~1967年)第11代 - 三輪壽雪(本名節夫、第9代雪堂の三男、人間国宝 1967年~2003年)第12代 - 三輪龍氣生(本名龍作、第11代壽雪の長男 2003年~2019年)第13代 - 三輪休雪(当代、本名和彦、第11代壽雪の三男 2019年~)

![]()

第11代 - 三輪壽雪の作品の特徴:釉薬には「長石釉」を用いた萩焼独特のびわ色と、十代三輪休雪が研究した「休雪白」と呼ばれる「わら灰釉」を用いたものがありますが、十一代休雪は、伝統の技法の上に、茶わんの表面がほんのりと紅色にそまる「紅萩手」の色調に独自の新境地を開きました。改革なくして伝統は守れずと、萩焼に常に時代の息吹を込め、「鬼萩」という独自の技法を生み出し、十一代三輪休雪の世界を確立してきました。

「鬼萩」としての作例に下記の作品があります。

![]()

「鬼萩は自分のライフワーク」と、壽雪を名乗ってからも、自らが切り開いてきた道を追求し続け平成二十四年、百三歳で亡くなるまで、その姿勢を貫きました。

![]()

11代三輪休雪(寿雪)の「鬼萩」は非常に人気が高く、価格も非常に高価なものです。

![]()

作品には高台脇に印がありますが、当方はあまり詳しくないので作品自体の真贋には自信はありません。

![]()

箱の正面となる側に箱書があります。

![]()

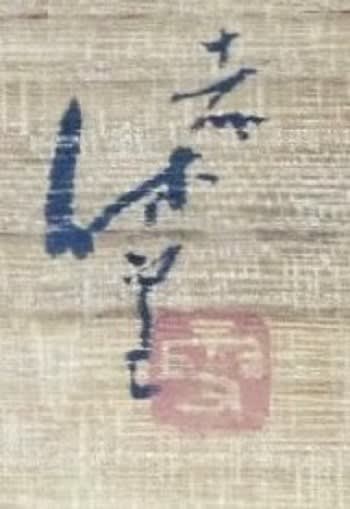

箱書の詳細は下記の写真のとおりです。

![]()

![]()

お仕覆が付いています。

![]()

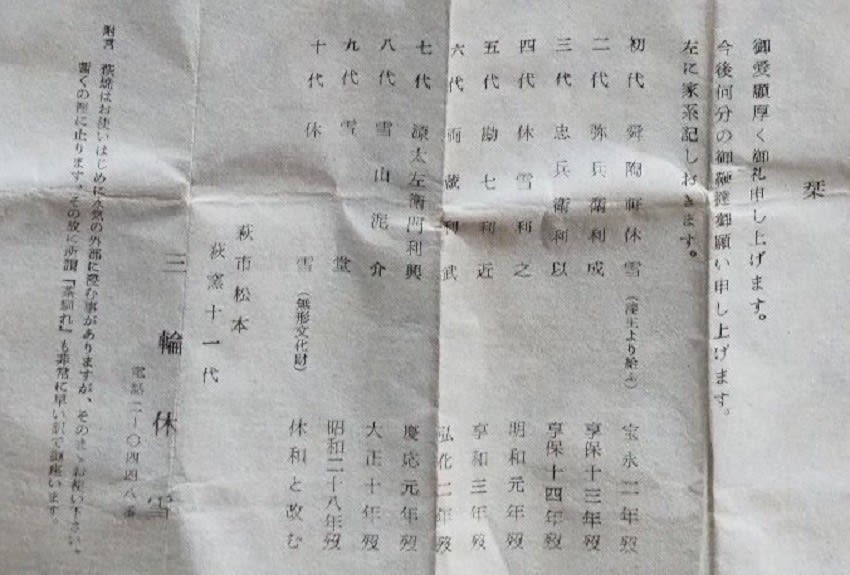

*同封されている栞から11代三輪休雪を襲名した後の作であり、昭和42年以降から重要無形文化財(人間国宝)になるまでの間の作と推定されます。

![]()

「鬼萩」には及ばないですが、様々な景色が愉しめる茶碗ですね。

![]()

当方での誂えは下記の写真のとおりです。共箱の蓋に養生用に使用している和紙は銀座の鳩居堂から購入しています。

![]()

側に箱書のあるのは後日、家元などの箱書をいただくためでしょうか?

![]()

さて一服といきますか・・・・。

萩茶碗 11代三輪休雪作共箱 栞付口径146*高台径*高さ88

三輪休雪(みわ きゅうせつ)とは山口県萩市の萩焼窯元・三輪窯の当主が代々襲名している陶芸作家としての名跡の名称です。単に休雪(きゅうせつ)とのみ呼ばれることもあります。当代は第13代ですが、三輪窯は江戸時代寛文年間に起こったと言われ、代々坂高麗左衛門の坂窯と共に萩藩の御用窯を務めていた由緒ある窯元とされます。

本作品を作った11代三輪休雪(寿雪)の陶歴は下記のとおりです。

*********************************

11代三輪休雪(寿雪):明治43年生。山口県出身。山口県萩市の萩焼三輪窯の9代雪堂の三男に生まれる。兄である10代休雪(休和)について、家法の伝統技法を習得する。その後、川喜田半泥子に師事、茶陶を学ぶ。

昭和32年、第4回伝統工芸展初入選昭和42年、兄休和の隠居に伴い、11代休雪を襲名する昭和43年、中国文化賞。昭和45年、山口県文化功労賞昭和57年、勲四等瑞宝章昭和58年、重要無形文化財(人間国宝)「萩焼」の保持者に認定

*********************************

*三輪休雪というと「鬼萩」のお茶碗が有名ですが、さすがに高価で当方にとっては高値の花ですね。

いずれも三輪窯の当主の時は休雪を名乗り、隠居後、隠居した上での号を名乗っています。歴代の当主は下記のとおりです。

初代 - 三輪休雪(本名利定、通称吉兵衛 1630年~1706年)

第8代 - 三輪雪山(1865年~?)第9代 - 三輪雪堂(雪山の子 ?~1927年)第10代 - 三輪休和(本名邦廣、第9代雪堂の次男、人間国宝 1927年~1967年)第11代 - 三輪壽雪(本名節夫、第9代雪堂の三男、人間国宝 1967年~2003年)第12代 - 三輪龍氣生(本名龍作、第11代壽雪の長男 2003年~2019年)第13代 - 三輪休雪(当代、本名和彦、第11代壽雪の三男 2019年~)

第11代 - 三輪壽雪の作品の特徴:釉薬には「長石釉」を用いた萩焼独特のびわ色と、十代三輪休雪が研究した「休雪白」と呼ばれる「わら灰釉」を用いたものがありますが、十一代休雪は、伝統の技法の上に、茶わんの表面がほんのりと紅色にそまる「紅萩手」の色調に独自の新境地を開きました。改革なくして伝統は守れずと、萩焼に常に時代の息吹を込め、「鬼萩」という独自の技法を生み出し、十一代三輪休雪の世界を確立してきました。

「鬼萩」としての作例に下記の作品があります。

「鬼萩は自分のライフワーク」と、壽雪を名乗ってからも、自らが切り開いてきた道を追求し続け平成二十四年、百三歳で亡くなるまで、その姿勢を貫きました。

11代三輪休雪(寿雪)の「鬼萩」は非常に人気が高く、価格も非常に高価なものです。

作品には高台脇に印がありますが、当方はあまり詳しくないので作品自体の真贋には自信はありません。

箱の正面となる側に箱書があります。

箱書の詳細は下記の写真のとおりです。

お仕覆が付いています。

*同封されている栞から11代三輪休雪を襲名した後の作であり、昭和42年以降から重要無形文化財(人間国宝)になるまでの間の作と推定されます。

「鬼萩」には及ばないですが、様々な景色が愉しめる茶碗ですね。

当方での誂えは下記の写真のとおりです。共箱の蓋に養生用に使用している和紙は銀座の鳩居堂から購入しています。

側に箱書のあるのは後日、家元などの箱書をいただくためでしょうか?

さて一服といきますか・・・・。