本ブログにおいては近代版画の作品では棟方志功を除き、川瀬巴水の作品を2作品紹介していますが、双璧とされる吉田博の作品はまだ紹介されていません。ただし展覧会の記事は投稿しています。この二人の作品は人気が高く、価格が非常に高いことと、後摺りやコピーが多いことから当方では縁のない版画家のひとりでした。このたび初めて吉田広居の作品を入手しましたので、紹介いたします。

![]()

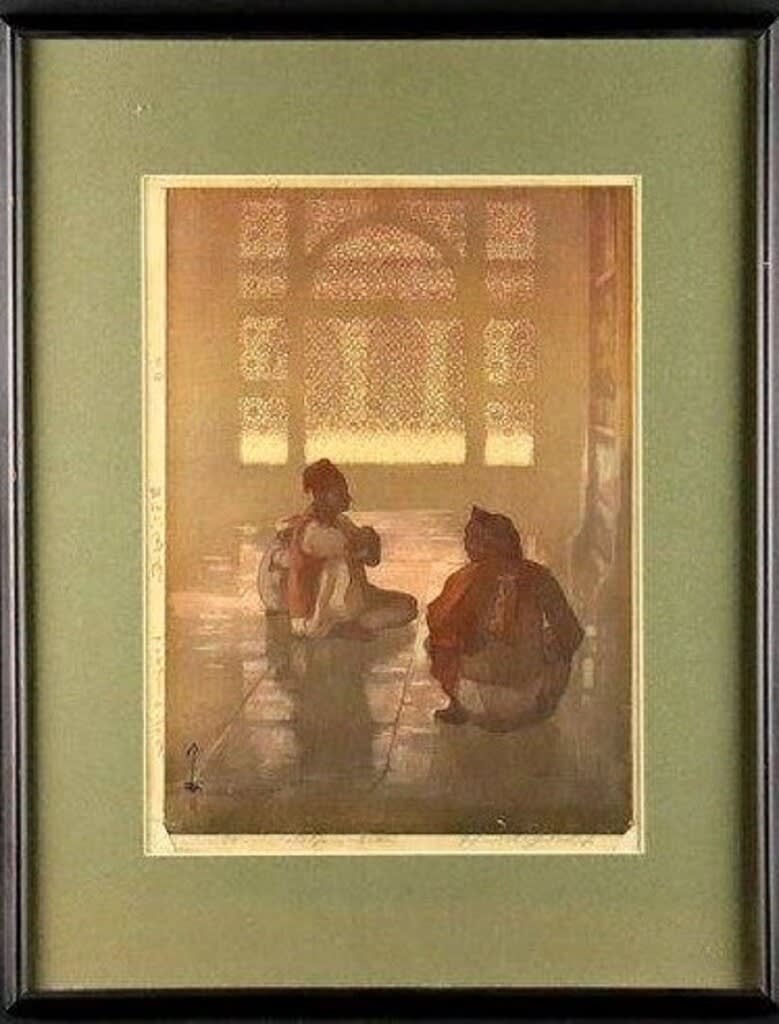

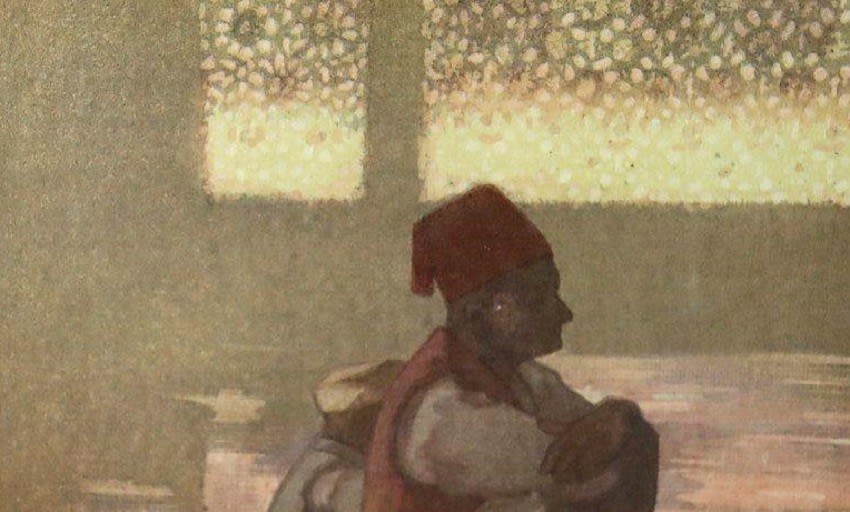

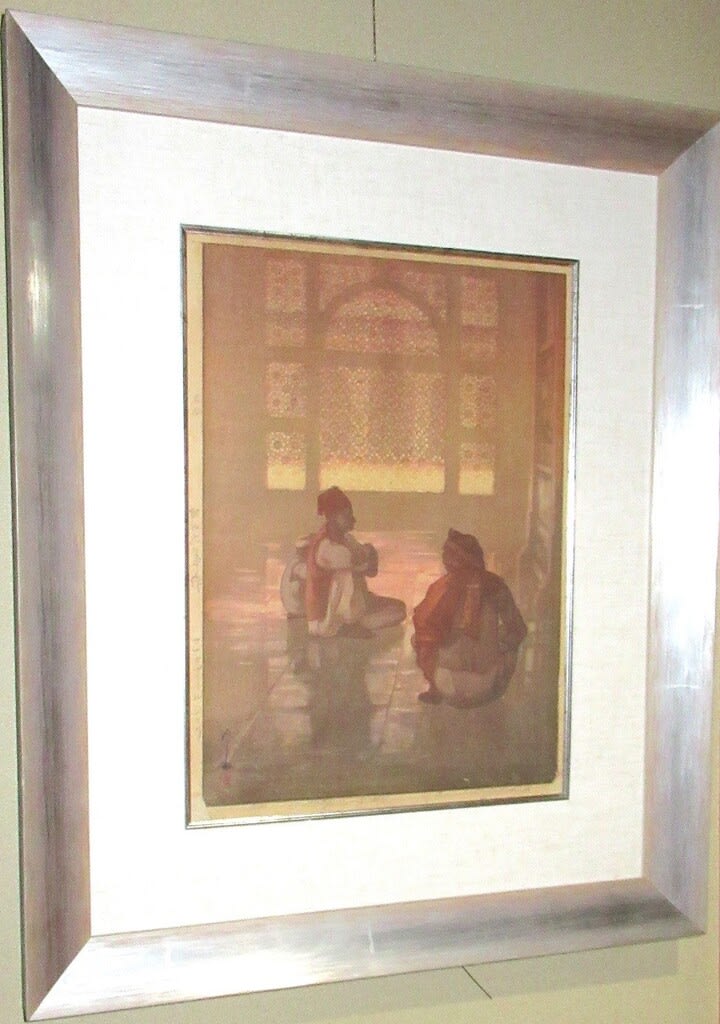

初めての紹介する版画家 印度と東南アジア フワテプールシクリ 吉田博画紙本着色版画額装 自筆サイン 誂:布タトウ+黄袋昭和6年(1931年)作 自摺版画 額サイズ:縦530*横415 画サイズ:横260*縦355

![]()

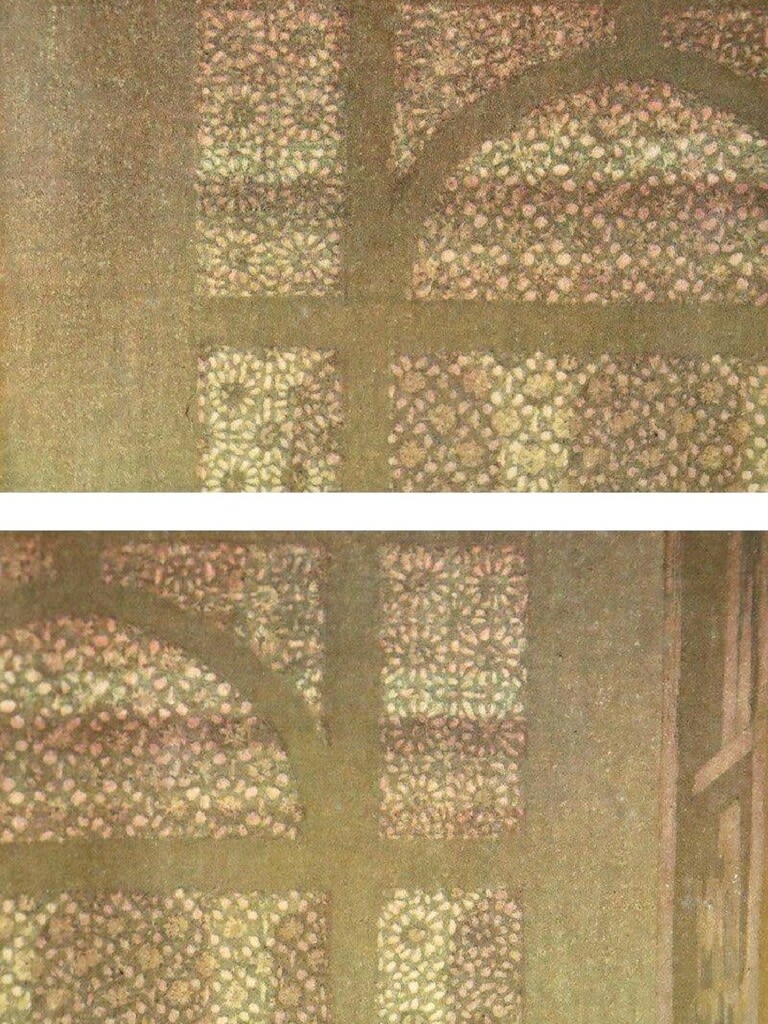

吉田博の「フワテプールシクリ」という作品は北インドの古都に取材した作品で、輪郭線が抑えられ、イスラム建築を飾る精緻なアラベスクからにじむ光が、淡い同系色の摺り重ねによって表現されています。金色の光に満ち溢れた世界に仕上げられ、写生を超えた幻惑的な雰囲気をたたえている作品です。

*アラベスク:アラビア風の意。アラビア模様ともいう。一般にはイスラム美術の装飾模様のことです。唐草などの植物の蔓(つる)、葉、花の図案化や幾何学図形によって、左右対称で連続性を重視した模様を構成すています。イスラム教では偶像崇拝を禁じているために、モスクなどの装飾として広く用いられました。

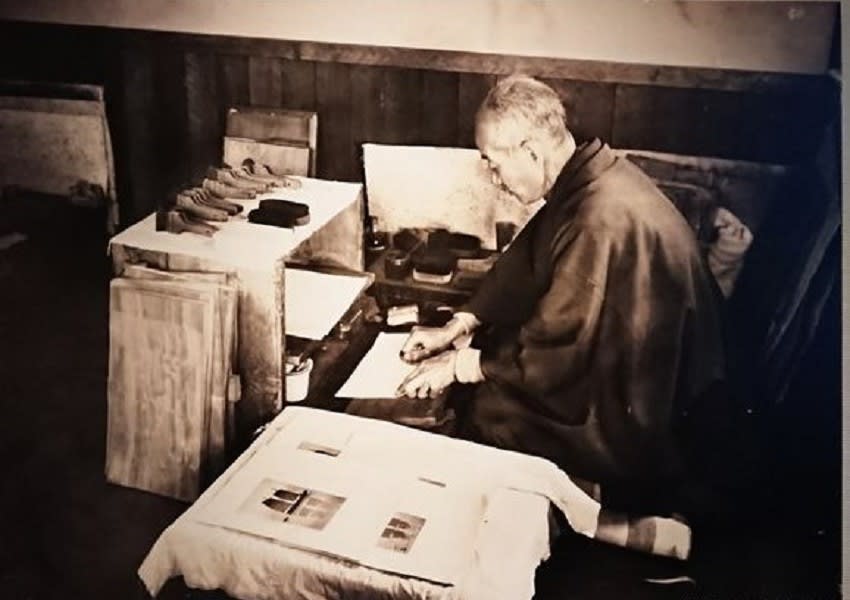

この作品では窓の格子が作品の要であるとして、吉田博が自ら彫ったとされています。なお職人を指導するために自分自身も職人以上の技術を身につけなければならないとして「東京拾二題 中里之雪」、「印度と東南アジア フワテプールシクリ」、「帆船 朝」は一部を吉田博が自ら彫刻刀を握った作品とされます。つまり3作品においてのみ自ら彫刻刀を握っています。

![]()

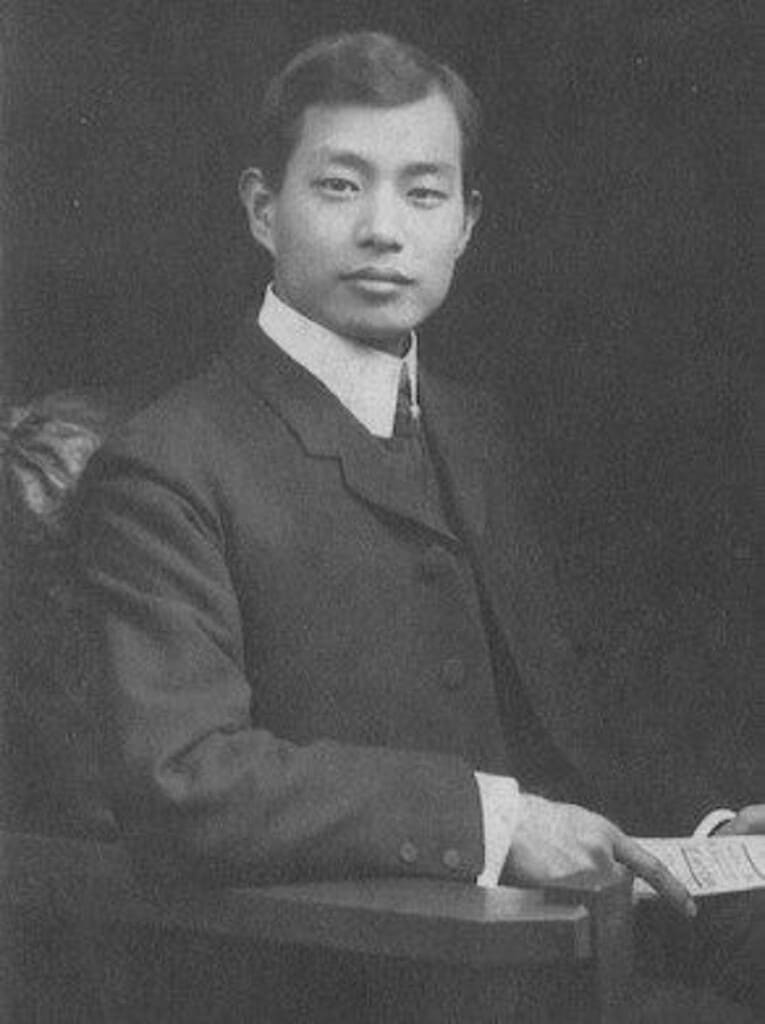

吉田博(1876-1950)は明治から昭和にかけて、水彩画、油彩画、木版画の分野で西洋画壇を牽引した画家として知られています。44 歳で自身の下絵による木版画が出版された後、49 歳にして初めて自身の監修による木版画の作品を発表し、西洋の写実的な表現と日本の伝統的な木版画技法を統合した新しい木版画の創造をめざしました。

大正12年(1923)の外遊の旅で日本の伝統を生かした新しい木版画の必要性を実感した博は、帰国後初めて監修した木版画「米国、欧州の部」シリーズを発表し、後半生は油彩画と並行して木版画の制作に情熱を傾けました。若くして海外に渡り、欧米には3回、合計7年間を超える外遊で、初めての私家版木版画「米国シリーズ」や、「欧州シリーズ」を手掛けました。

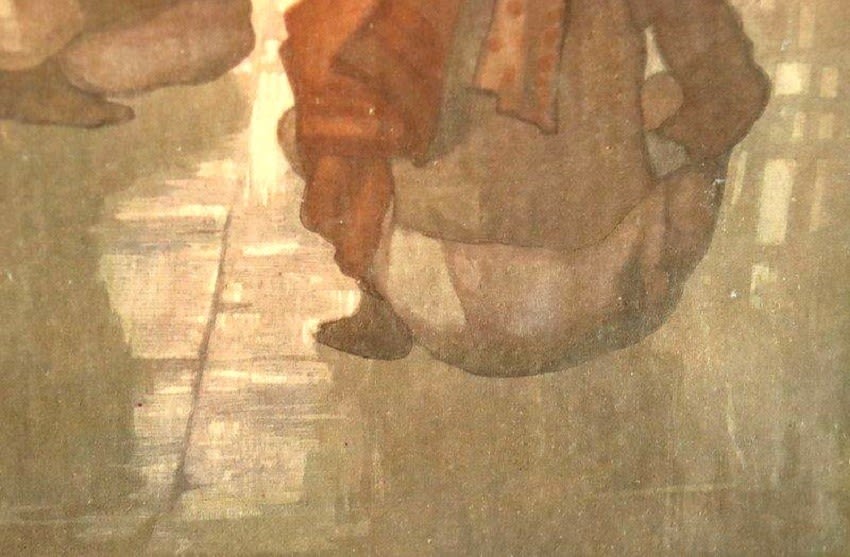

昭和5年(1930)には長男遠志と共にインド・東南アジアへの写生旅行を行い、この作品では寺院の外から模様に透けた光と室内の反射、「吉田博」ならではの究極の作品で、通常の摺り回数よりはるかに上回る摺を重ねて制作されたことで有名な木版画です。資料によると同系色の版を実に47回も重ね摺りしているようです。

世界を旅した吉田博が捉えた美しい海外の風景の数々が木版画に表現されていますが、川瀬巴水とともに「新版画」を代表する作家で、故ダイアナ元英国皇太子妃や精神科医フロイトに愛されたことでも知られています。ロンドンのケンジントン宮殿にあった故ダイアナ元英国皇太子妃の執務室にも、吉田の版画が飾られていたそうです。

![]()

吉田博の画歴は下記のとおりです。

********************************

吉田 博:(よしだ ひろし)、1876年(明治9年)9月19日 ~1950年(昭和25年)4月5日)。日本の洋画家・版画家。田村宗立、小山正太郎に師事した。自然と写実そして詩情を重視した作風で、明治、大正、昭和にかけて風景画家の第一人者として活躍した。

旧久留米藩士・上田束秀之の次男として、久留米市に生まれる。1888年、福岡県立修猷館に入学。1891年、修猷館の図画教師であった洋画家・吉田嘉三郎に画才を見込まれ、吉田家の養子となる(嘉三郎は3年後に亡くなるが嘉三郎の三女と結婚)。1893年、修猷館を卒業し、京都で洋画家の田村宗立に師事。1894年、三宅克己と知り合いその影響で水彩を描き始め、三宅の勧めで上京して小山正太郎が主催する不同舎に入門し、後に明治美術会の会員となる。1898年、明治美術会10周年記念展に、『雲叡深秋』、『雲』などを出品。1899年、中川八郎と共に渡米し、デトロイト美術館で「日本画家水彩画展」を開催。翌1900年には、ボストン美術館で2人展を開催し成功。その後渡欧して、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアなどを巡歴し、パリ万博において、日本現代画家作品展示『高山流水』が褒状を受けている。米国へ戻り、満谷国四郎、河合新蔵、鹿子木孟郎、丸山晩霞、中川八郎などと、ボストン・アート・クラブで「日本画家水彩画展」を開催。1902年、前年に解散した明治美術会を引き継ぐ形で、吉田の発案により、満谷国四郎、石川寅治、中川八郎らと太平洋画会(現・太平洋美術会)を結成。同年、第1回太平洋画会展を開催し、『榛名湖』など13点を出品。1903年の第2回展では『昨夜の雨』など21点を出品している。後に、太平洋画会は黒田清輝らが創設した白馬会とともに、明治時代の画壇を二分する団体として発展していく。1903年、2度目の渡米で、ボストンを拠点に展覧会を開催し、1904年、セントルイス万博に、『雨後の桜』、『昨夜の雨』など3点を出品し、銅賞碑を受賞。この2度にわたる渡米により、画風の基礎が出来上がり、かつ豊かになった。その後、ニューヨーク、フィラデルフィア、ワシントンDCなどで展覧会を開催し、欧州諸国、及びモロッコ、エジプトを巡歴して、1906年帰国。1907年、東京勧業博覧会で『紐育ブルックリンの夕景』が2等賞を受賞。第1回文部省美術展覧会(文展)で、『ピラミッドの月夜』、『新月』などを出品、後者が3等賞を受賞し、文部省買い上げとなる。1908年、第2回文展で『雨後の夕』が2等賞(最高賞)を受賞。1909年、第3回文展で『千古の雪』が2等賞(最高賞)を連続受賞。1910年には、第4回文展の審査員に任命され、1913年まで務めている。その後は、無鑑査(鑑査なしで出品できる資格)として毎年文展に出品し、1919年の帝国美術院創立後も、その展覧会である帝国美術院展覧会(帝展)に作品を発表し続けており、1924年以降、数回にわたり帝展の委員や審査員を務めている。早くから風景画を題材とし、特に山岳と建物を好んでモチーフに選んだ。夜の光のもつ情趣を扱った作品も多い。

![]()

1920年、新版画の版元の渡辺庄三郎と出会い、渡辺版画店から木版画の出版を開始し、1921年、『牧場の午後』及び『帆船』のシリーズを出版。しかし、1923年、関東大震災により木版画と版木を全て焼失し、三度目の渡米。この時、渡辺木版画舗により制作した木版画7種を持参していくと好評を得た。また、海外では粗悪な浮世絵版画が高額で取引されているのを知り、日本人として恥ずかしく思ったという。こうした経験から、これ以降、温和な画風の木版画の作品が多くなっていった。特大判のもので、数十度摺りとなったものもあった。数多くの富士山を描いた作品を見ると、葛飾北斎から刺激を受けていたと考えられる。ボストンを拠点に、フィラデルフィア、デトロイトなどで展覧会を開催。1925年、欧州歴訪の後に帰国し、新宿区下落合に吉田版画スタジオを創設、木版画『アメリカ・シリーズ』、『ヨーロッパ・シリーズ』を自ら版元となり出版を開始。1927年、日本およびハンガリー現代版画展に40点を出品。1936年、日本山岳画協会を結成。1937年、第1回文部省美術展覧会(新文展)に『利尻姫沼』を出品し、李王家買上げとなる。1939年(昭和14年)4月、陸軍美術協会が発足するに当たり発起人の一人として名を連ねた。戦時中は従軍画家として中国へ赴いている。 戦中に描かれた戦争画には播磨造船所(現IHI)に関するものが多数あり、その後、IHIが保管していたものが兵庫県立美術館に預けられている。

戦後は、欧米での知名度が高かったせいか、吉田のアトリエは進駐軍の芸術サロンのようになった。敗戦直後の1945年(昭和20年)の秋には、いち早くダグラス・マッカーサー夫人も、下落合のアトリエを訪問している。米軍のバンカースクラブ(将校クラブ)での版画講習会や、参加者をつのってアトリエ見学会が毎月開かれるなど、吉田作品の人気はきわめて高かった。1947年、太平洋画会会長に就任し、第3回日本美術展覧会(日展)の審査員をつとめ、『初秋』を出品。

![]()

1950年4月5日、新宿区の自宅で老衰のため死去。享年74。墓所は文京区白山の龍雲院。法名は大機院俊峰徹心居士。

********************************

![]()

![]()

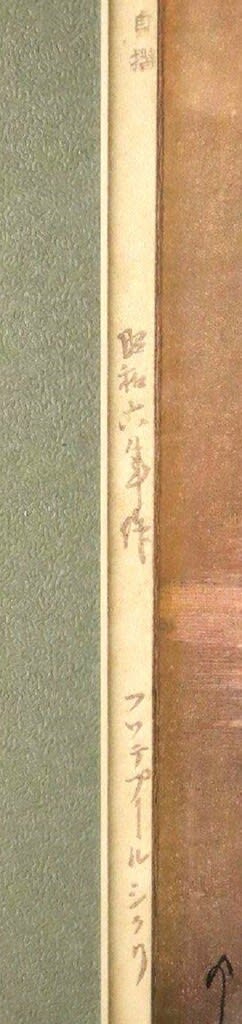

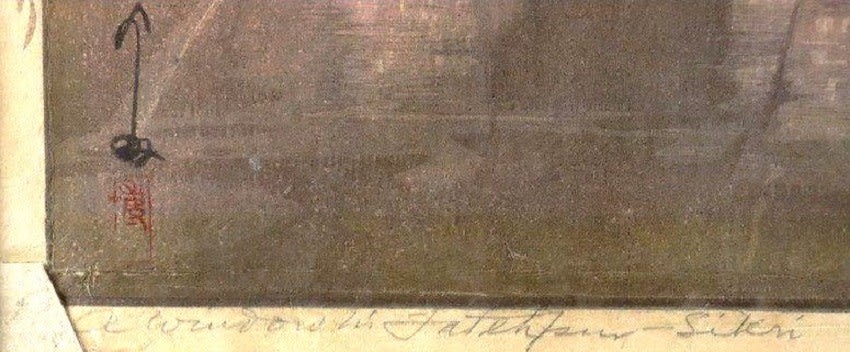

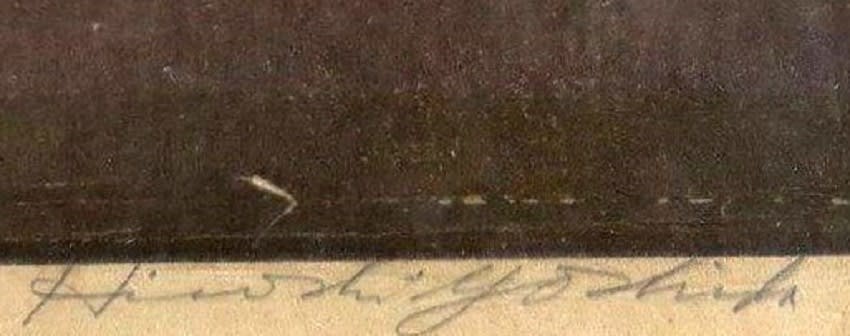

画中のサインや印章、マージンについて下記の写真のとおりです。

![]()

![]()

家族も四代にわたって版画家として活躍しています。

********************************

家族:妻の吉田ふじを(藤遠、吉田嘉三郎三女)、長男吉田遠志、次男吉田穂高、その妻吉田千鶴子、その長女 吉田亜世美と揃って版画家であり、吉田ファミリーとして著名である。なお、次男・穂高が伝えた「吉田博旧蔵不同舎資料」(水彩・素描など94点)を、府中市美術館が所蔵している。

![]()

吉田家は近代風景画の巨匠・吉田博(1876-1950)をはじめ、その義父・嘉三郎(かさぶろう・1861-1894)から博の孫であり現代作家として活躍中の亜世美(あよみ・1958-)まで4代にわたる家人7名が画家への道を選びました。

吉田博にとって義妹であり後に妻となったふじを(1887-1987)は、幼少の頃から画技を学び晩年に到るまで絵と旅に生きた時代の最先端をゆく女性でした。二人は1903年から4年間、絵を売りながらアメリカ、欧州からアフリカへと写生旅行をします。

世界旅行中のふじをと穂高・千鶴子夫妻その血を受け継いだ長男・遠志(とおし・1911-1995)は全米をキャンピングカーでまわりながら、父から受け継いだ伝統木版画の技法を広く世界に普及させる一方で、野生動物を求めて南極やアフリカへ旅をし、動物を主題に優れた作品を生み出します。

次男・穂高(ほだか・1926-1995)もまた中南米へ旅行するなかで自らの創作のモティーフを獲得し、従来の木版画に写真製版など新しい技法を用いる独自の手法により、戦後の版画芸術において新しい境地を切り拓きました。

穂高の妻・千鶴子(1924-)も岡本太郎主宰の前衛美術活動に参加した画家であり、結婚後は版画を主体にした活動に移行します。穂高の長女・亜世美は木版画制作のプロセスに関心を寄せ、制作過程で生じるチップス(木屑)を用いた作品を発表する他、現在はインスタレーションやプロダクトデザインにまで活動の幅を広げています。

********************************

作品下のマージンには直筆のサインが記されています。

![]()

![]()

吉田博の作品は、本格的な洋画からくる確かな描写力と、伝統的な木版技術を融合させた鋭敏で繊細、そして詩情豊かな作品は高い評価を得ており、特に色彩に対する評価が高く、その微妙な陰影や透明感を表現するため、時には九十六度摺りという驚くべき手間がかけられています。

![]()

入手時から額を変えてみました。

状態や作品の種類によって、評価は大きく違いますが、今最も評価の高い版画家の一人でしょう。

初めての紹介する版画家 印度と東南アジア フワテプールシクリ 吉田博画紙本着色版画額装 自筆サイン 誂:布タトウ+黄袋昭和6年(1931年)作 自摺版画 額サイズ:縦530*横415 画サイズ:横260*縦355

吉田博の「フワテプールシクリ」という作品は北インドの古都に取材した作品で、輪郭線が抑えられ、イスラム建築を飾る精緻なアラベスクからにじむ光が、淡い同系色の摺り重ねによって表現されています。金色の光に満ち溢れた世界に仕上げられ、写生を超えた幻惑的な雰囲気をたたえている作品です。

*アラベスク:アラビア風の意。アラビア模様ともいう。一般にはイスラム美術の装飾模様のことです。唐草などの植物の蔓(つる)、葉、花の図案化や幾何学図形によって、左右対称で連続性を重視した模様を構成すています。イスラム教では偶像崇拝を禁じているために、モスクなどの装飾として広く用いられました。

この作品では窓の格子が作品の要であるとして、吉田博が自ら彫ったとされています。なお職人を指導するために自分自身も職人以上の技術を身につけなければならないとして「東京拾二題 中里之雪」、「印度と東南アジア フワテプールシクリ」、「帆船 朝」は一部を吉田博が自ら彫刻刀を握った作品とされます。つまり3作品においてのみ自ら彫刻刀を握っています。

吉田博(1876-1950)は明治から昭和にかけて、水彩画、油彩画、木版画の分野で西洋画壇を牽引した画家として知られています。44 歳で自身の下絵による木版画が出版された後、49 歳にして初めて自身の監修による木版画の作品を発表し、西洋の写実的な表現と日本の伝統的な木版画技法を統合した新しい木版画の創造をめざしました。

大正12年(1923)の外遊の旅で日本の伝統を生かした新しい木版画の必要性を実感した博は、帰国後初めて監修した木版画「米国、欧州の部」シリーズを発表し、後半生は油彩画と並行して木版画の制作に情熱を傾けました。若くして海外に渡り、欧米には3回、合計7年間を超える外遊で、初めての私家版木版画「米国シリーズ」や、「欧州シリーズ」を手掛けました。

昭和5年(1930)には長男遠志と共にインド・東南アジアへの写生旅行を行い、この作品では寺院の外から模様に透けた光と室内の反射、「吉田博」ならではの究極の作品で、通常の摺り回数よりはるかに上回る摺を重ねて制作されたことで有名な木版画です。資料によると同系色の版を実に47回も重ね摺りしているようです。

世界を旅した吉田博が捉えた美しい海外の風景の数々が木版画に表現されていますが、川瀬巴水とともに「新版画」を代表する作家で、故ダイアナ元英国皇太子妃や精神科医フロイトに愛されたことでも知られています。ロンドンのケンジントン宮殿にあった故ダイアナ元英国皇太子妃の執務室にも、吉田の版画が飾られていたそうです。

吉田博の画歴は下記のとおりです。

********************************

吉田 博:(よしだ ひろし)、1876年(明治9年)9月19日 ~1950年(昭和25年)4月5日)。日本の洋画家・版画家。田村宗立、小山正太郎に師事した。自然と写実そして詩情を重視した作風で、明治、大正、昭和にかけて風景画家の第一人者として活躍した。

旧久留米藩士・上田束秀之の次男として、久留米市に生まれる。1888年、福岡県立修猷館に入学。1891年、修猷館の図画教師であった洋画家・吉田嘉三郎に画才を見込まれ、吉田家の養子となる(嘉三郎は3年後に亡くなるが嘉三郎の三女と結婚)。1893年、修猷館を卒業し、京都で洋画家の田村宗立に師事。1894年、三宅克己と知り合いその影響で水彩を描き始め、三宅の勧めで上京して小山正太郎が主催する不同舎に入門し、後に明治美術会の会員となる。1898年、明治美術会10周年記念展に、『雲叡深秋』、『雲』などを出品。1899年、中川八郎と共に渡米し、デトロイト美術館で「日本画家水彩画展」を開催。翌1900年には、ボストン美術館で2人展を開催し成功。その後渡欧して、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアなどを巡歴し、パリ万博において、日本現代画家作品展示『高山流水』が褒状を受けている。米国へ戻り、満谷国四郎、河合新蔵、鹿子木孟郎、丸山晩霞、中川八郎などと、ボストン・アート・クラブで「日本画家水彩画展」を開催。1902年、前年に解散した明治美術会を引き継ぐ形で、吉田の発案により、満谷国四郎、石川寅治、中川八郎らと太平洋画会(現・太平洋美術会)を結成。同年、第1回太平洋画会展を開催し、『榛名湖』など13点を出品。1903年の第2回展では『昨夜の雨』など21点を出品している。後に、太平洋画会は黒田清輝らが創設した白馬会とともに、明治時代の画壇を二分する団体として発展していく。1903年、2度目の渡米で、ボストンを拠点に展覧会を開催し、1904年、セントルイス万博に、『雨後の桜』、『昨夜の雨』など3点を出品し、銅賞碑を受賞。この2度にわたる渡米により、画風の基礎が出来上がり、かつ豊かになった。その後、ニューヨーク、フィラデルフィア、ワシントンDCなどで展覧会を開催し、欧州諸国、及びモロッコ、エジプトを巡歴して、1906年帰国。1907年、東京勧業博覧会で『紐育ブルックリンの夕景』が2等賞を受賞。第1回文部省美術展覧会(文展)で、『ピラミッドの月夜』、『新月』などを出品、後者が3等賞を受賞し、文部省買い上げとなる。1908年、第2回文展で『雨後の夕』が2等賞(最高賞)を受賞。1909年、第3回文展で『千古の雪』が2等賞(最高賞)を連続受賞。1910年には、第4回文展の審査員に任命され、1913年まで務めている。その後は、無鑑査(鑑査なしで出品できる資格)として毎年文展に出品し、1919年の帝国美術院創立後も、その展覧会である帝国美術院展覧会(帝展)に作品を発表し続けており、1924年以降、数回にわたり帝展の委員や審査員を務めている。早くから風景画を題材とし、特に山岳と建物を好んでモチーフに選んだ。夜の光のもつ情趣を扱った作品も多い。

1920年、新版画の版元の渡辺庄三郎と出会い、渡辺版画店から木版画の出版を開始し、1921年、『牧場の午後』及び『帆船』のシリーズを出版。しかし、1923年、関東大震災により木版画と版木を全て焼失し、三度目の渡米。この時、渡辺木版画舗により制作した木版画7種を持参していくと好評を得た。また、海外では粗悪な浮世絵版画が高額で取引されているのを知り、日本人として恥ずかしく思ったという。こうした経験から、これ以降、温和な画風の木版画の作品が多くなっていった。特大判のもので、数十度摺りとなったものもあった。数多くの富士山を描いた作品を見ると、葛飾北斎から刺激を受けていたと考えられる。ボストンを拠点に、フィラデルフィア、デトロイトなどで展覧会を開催。1925年、欧州歴訪の後に帰国し、新宿区下落合に吉田版画スタジオを創設、木版画『アメリカ・シリーズ』、『ヨーロッパ・シリーズ』を自ら版元となり出版を開始。1927年、日本およびハンガリー現代版画展に40点を出品。1936年、日本山岳画協会を結成。1937年、第1回文部省美術展覧会(新文展)に『利尻姫沼』を出品し、李王家買上げとなる。1939年(昭和14年)4月、陸軍美術協会が発足するに当たり発起人の一人として名を連ねた。戦時中は従軍画家として中国へ赴いている。 戦中に描かれた戦争画には播磨造船所(現IHI)に関するものが多数あり、その後、IHIが保管していたものが兵庫県立美術館に預けられている。

戦後は、欧米での知名度が高かったせいか、吉田のアトリエは進駐軍の芸術サロンのようになった。敗戦直後の1945年(昭和20年)の秋には、いち早くダグラス・マッカーサー夫人も、下落合のアトリエを訪問している。米軍のバンカースクラブ(将校クラブ)での版画講習会や、参加者をつのってアトリエ見学会が毎月開かれるなど、吉田作品の人気はきわめて高かった。1947年、太平洋画会会長に就任し、第3回日本美術展覧会(日展)の審査員をつとめ、『初秋』を出品。

1950年4月5日、新宿区の自宅で老衰のため死去。享年74。墓所は文京区白山の龍雲院。法名は大機院俊峰徹心居士。

********************************

画中のサインや印章、マージンについて下記の写真のとおりです。

家族も四代にわたって版画家として活躍しています。

********************************

家族:妻の吉田ふじを(藤遠、吉田嘉三郎三女)、長男吉田遠志、次男吉田穂高、その妻吉田千鶴子、その長女 吉田亜世美と揃って版画家であり、吉田ファミリーとして著名である。なお、次男・穂高が伝えた「吉田博旧蔵不同舎資料」(水彩・素描など94点)を、府中市美術館が所蔵している。

吉田家は近代風景画の巨匠・吉田博(1876-1950)をはじめ、その義父・嘉三郎(かさぶろう・1861-1894)から博の孫であり現代作家として活躍中の亜世美(あよみ・1958-)まで4代にわたる家人7名が画家への道を選びました。

吉田博にとって義妹であり後に妻となったふじを(1887-1987)は、幼少の頃から画技を学び晩年に到るまで絵と旅に生きた時代の最先端をゆく女性でした。二人は1903年から4年間、絵を売りながらアメリカ、欧州からアフリカへと写生旅行をします。

世界旅行中のふじをと穂高・千鶴子夫妻その血を受け継いだ長男・遠志(とおし・1911-1995)は全米をキャンピングカーでまわりながら、父から受け継いだ伝統木版画の技法を広く世界に普及させる一方で、野生動物を求めて南極やアフリカへ旅をし、動物を主題に優れた作品を生み出します。

次男・穂高(ほだか・1926-1995)もまた中南米へ旅行するなかで自らの創作のモティーフを獲得し、従来の木版画に写真製版など新しい技法を用いる独自の手法により、戦後の版画芸術において新しい境地を切り拓きました。

穂高の妻・千鶴子(1924-)も岡本太郎主宰の前衛美術活動に参加した画家であり、結婚後は版画を主体にした活動に移行します。穂高の長女・亜世美は木版画制作のプロセスに関心を寄せ、制作過程で生じるチップス(木屑)を用いた作品を発表する他、現在はインスタレーションやプロダクトデザインにまで活動の幅を広げています。

********************************

作品下のマージンには直筆のサインが記されています。

吉田博の作品は、本格的な洋画からくる確かな描写力と、伝統的な木版技術を融合させた鋭敏で繊細、そして詩情豊かな作品は高い評価を得ており、特に色彩に対する評価が高く、その微妙な陰影や透明感を表現するため、時には九十六度摺りという驚くべき手間がかけられています。

入手時から額を変えてみました。

状態や作品の種類によって、評価は大きく違いますが、今最も評価の高い版画家の一人でしょう。