整理している掛軸を再度鑑賞していると、若い頃に蒐集した作品に「いいな~」と思う作品が幾つかあります。

本日はそのような作品をひとつ紹介します。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

千代乃松原 田中以知庵筆 その絹本着色軸装 軸先象牙 共箱二重箱 高島屋百貨店シール 京表具(伊藤竹香堂)全体サイズ:縦1480*横570 画サイズ:縦495*横570

Image may be NSFW.

Clik here to view.

掛け軸においては表具、絵、箱のすべてが鑑賞対象となりますが、それらを満足する作品はそうそうあるものではありません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

田中以知庵の画歴は下記のとおりです。

********************************

田中以知庵:日本画家。明治26年(1896)~昭和33年(1958)。東京生。

名は兼次郎、別号に咄哉州・一庵等。上原古年に画の手ほどきを受けたのち松本楓湖に師事し、巽画会・紅児会等で活躍する。速水御舟などともよく交友し1929年には小室翠雲の推薦により日本南画院同人となりその後は同展を中心に日展などでも活躍しています。

また、釈宗活禅師に禅を学び1912年には禅号として咄哉(州)を拝受、南画研究と禅修行の為に朝鮮半島に渡るなど求道的な一面をみせ、作品では詩情に溢れた花鳥、風景画を展開、晩年は風景画に独自の画境を拓き、飄逸な絵画世界を展開しました。

春陽会会友・日本南画院同人・日展審査員。昭和33年(1958)歿、65才。

********************************

Image may be NSFW.

Clik here to view.

身辺の自然をこよなく愛して風趣に富んだ作品を多く遺しています。松本楓湖塾に入門し、歴史画や山水など伝統的な画法を学びましたが、同門の速水御舟とは親交を深くし、互いに影響を与え合ったようです。

速水御舟は、庭で炊いていた焚火に蛾が集まってきた様子を描いた「炎舞」のように、当時としては珍しい昆虫を題材にしたものが多いのですが、田中以知庵は「蛙の以知庵さん」と呼び親しまれたほど、蛙や鮎、蜆、また鶺鴒、雀などの小禽類を多く描いています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

以知庵には大変一途なところがあり、入門したての頃に禅宗の建長寺釈宗活師から「咄哉(とっさい)」という画号をもらいましたが、その号の意味がさっぱり解らず、以後8年に渡って参禅したそうです。

しかも探究心はそれに留まらず、ついには南画研究と禅修行の為に、朝鮮半島に渡ったというほどです。その後は川崎北部の里山に住み着き、身近な自然のなかにモチーフを求めていきました。

昭和15年の文展で高い評価を得た大作「淨光」は風景画ですが、墨色を基調とした山肌を重厚な筆使いで表現し、稜線に現れたばかりの太陽とその柔らかな日差しのみに淡い色を使っていて、見るものに静謐な感動を与えてくれます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

住まいの近くの風景を描いた作品には「奥秩父」がありますが、桐の木の花が咲く昭和28年頃の秩父路にて薪を背負って歩く年老いた母の姿と、その路沿いに娘への誕生祝に植えたであろう桐の木が立派に育って、箪笥を作るには十分な太さになって描かれていて、婚期を迎えた娘への母の愛情がひっそりと伝わって来る作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

また「水ぬるむ」では、散策した里山の路のほとりで見かけたのであろうか、雨上がりの道の水溜りで、ミヤマホオジロが水浴びをしている場面が描かれています。まさに以知庵の真骨頂とも言うべき作品で、道端に咲く可憐なクサボケの花の緋色が美しい春の午後であり、水と戯れるミヤマホオジロを優しく見つめる以知庵の眼差しが感じられて、見る私たちの心までも癒してくれます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本作品は「千代乃松原」と題された作品で、画に透明感あり品格高い作品となっています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

田中以知庵を追憶して多くの画家が遺作展追悼文を寄稿したようです。

*********************************

「無辺に根底を持つ瀟洒なそして清潔な良さがあり淡薄な表現の内、豊かなる情趣を湛えて凡手では倣い難い風格をもっていた。」 竪山南風

「古典の造詣深くその作品から受けるあの淡々とした線描色彩の中から尽きぬ味と力がある」 奥村土牛

「実に瀟洒風流淡雅温和の気が何れの画面にも横溢して、何とも言へない一種の風格と多様の趣味とに魅せらるのであった。」 松林桂月

~昭和36年田中以知庵遺作展追悼文より(原文のまま一部抜粋)~

********************************

Image may be NSFW.

Clik here to view.

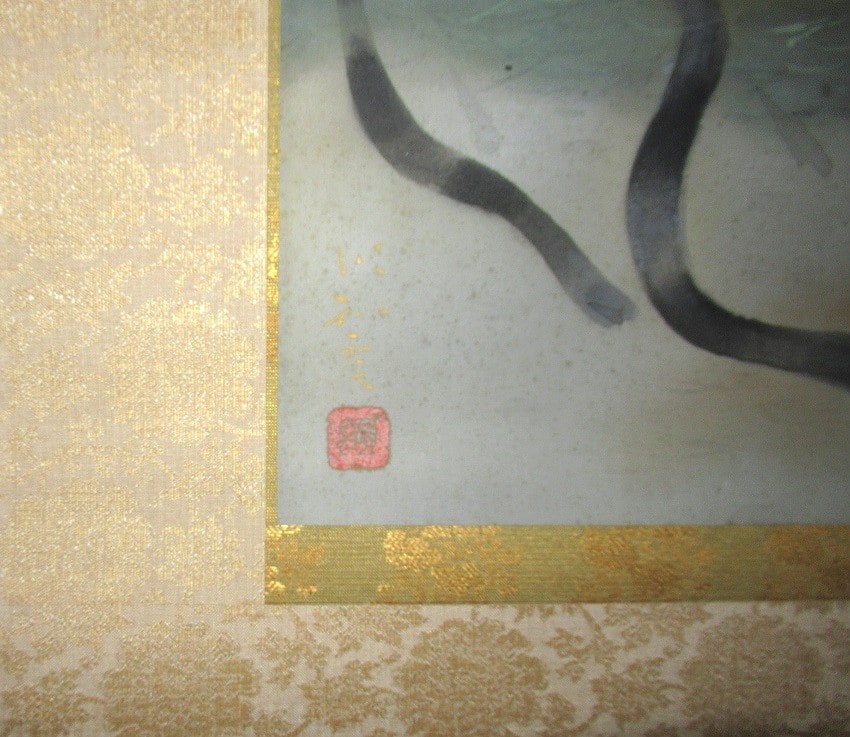

落款は金文字で記されています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

表具したところが解るようにしておくのも保存の仕事ですね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「千代乃松原」は福岡県北西部,福岡市博多区,多々良浜付近にあった松原と思われます。かつては日本三大松原の1つといわれましたが,海岸は埋立てが進み,マツも大部分が伐採されて昔の面影はなく,わずかにその一部が九州大学構内や東公園に残存しています。古くから詩歌に詠まれたところで,元寇防塁 (史跡) が残っています。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

晩年において風景画に独自の画境を拓き、飄逸な絵画世界を展開した頃の佳作と思われます。大観らの作品には及ばぬものの、ともかく表具、絵、誂えともども一級品かと思います。著名な大家に大枚を費やすより、このような画家の作品を求めるのも一興かと・・。

本日はそのような作品をひとつ紹介します。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

千代乃松原 田中以知庵筆 その絹本着色軸装 軸先象牙 共箱二重箱 高島屋百貨店シール 京表具(伊藤竹香堂)全体サイズ:縦1480*横570 画サイズ:縦495*横570

Image may be NSFW.

Clik here to view.

掛け軸においては表具、絵、箱のすべてが鑑賞対象となりますが、それらを満足する作品はそうそうあるものではありません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

田中以知庵の画歴は下記のとおりです。

********************************

田中以知庵:日本画家。明治26年(1896)~昭和33年(1958)。東京生。

名は兼次郎、別号に咄哉州・一庵等。上原古年に画の手ほどきを受けたのち松本楓湖に師事し、巽画会・紅児会等で活躍する。速水御舟などともよく交友し1929年には小室翠雲の推薦により日本南画院同人となりその後は同展を中心に日展などでも活躍しています。

また、釈宗活禅師に禅を学び1912年には禅号として咄哉(州)を拝受、南画研究と禅修行の為に朝鮮半島に渡るなど求道的な一面をみせ、作品では詩情に溢れた花鳥、風景画を展開、晩年は風景画に独自の画境を拓き、飄逸な絵画世界を展開しました。

春陽会会友・日本南画院同人・日展審査員。昭和33年(1958)歿、65才。

********************************

Image may be NSFW.

Clik here to view.

身辺の自然をこよなく愛して風趣に富んだ作品を多く遺しています。松本楓湖塾に入門し、歴史画や山水など伝統的な画法を学びましたが、同門の速水御舟とは親交を深くし、互いに影響を与え合ったようです。

速水御舟は、庭で炊いていた焚火に蛾が集まってきた様子を描いた「炎舞」のように、当時としては珍しい昆虫を題材にしたものが多いのですが、田中以知庵は「蛙の以知庵さん」と呼び親しまれたほど、蛙や鮎、蜆、また鶺鴒、雀などの小禽類を多く描いています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

以知庵には大変一途なところがあり、入門したての頃に禅宗の建長寺釈宗活師から「咄哉(とっさい)」という画号をもらいましたが、その号の意味がさっぱり解らず、以後8年に渡って参禅したそうです。

しかも探究心はそれに留まらず、ついには南画研究と禅修行の為に、朝鮮半島に渡ったというほどです。その後は川崎北部の里山に住み着き、身近な自然のなかにモチーフを求めていきました。

昭和15年の文展で高い評価を得た大作「淨光」は風景画ですが、墨色を基調とした山肌を重厚な筆使いで表現し、稜線に現れたばかりの太陽とその柔らかな日差しのみに淡い色を使っていて、見るものに静謐な感動を与えてくれます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

住まいの近くの風景を描いた作品には「奥秩父」がありますが、桐の木の花が咲く昭和28年頃の秩父路にて薪を背負って歩く年老いた母の姿と、その路沿いに娘への誕生祝に植えたであろう桐の木が立派に育って、箪笥を作るには十分な太さになって描かれていて、婚期を迎えた娘への母の愛情がひっそりと伝わって来る作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

また「水ぬるむ」では、散策した里山の路のほとりで見かけたのであろうか、雨上がりの道の水溜りで、ミヤマホオジロが水浴びをしている場面が描かれています。まさに以知庵の真骨頂とも言うべき作品で、道端に咲く可憐なクサボケの花の緋色が美しい春の午後であり、水と戯れるミヤマホオジロを優しく見つめる以知庵の眼差しが感じられて、見る私たちの心までも癒してくれます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本作品は「千代乃松原」と題された作品で、画に透明感あり品格高い作品となっています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

田中以知庵を追憶して多くの画家が遺作展追悼文を寄稿したようです。

*********************************

「無辺に根底を持つ瀟洒なそして清潔な良さがあり淡薄な表現の内、豊かなる情趣を湛えて凡手では倣い難い風格をもっていた。」 竪山南風

「古典の造詣深くその作品から受けるあの淡々とした線描色彩の中から尽きぬ味と力がある」 奥村土牛

「実に瀟洒風流淡雅温和の気が何れの画面にも横溢して、何とも言へない一種の風格と多様の趣味とに魅せらるのであった。」 松林桂月

~昭和36年田中以知庵遺作展追悼文より(原文のまま一部抜粋)~

********************************

Image may be NSFW.

Clik here to view.

落款は金文字で記されています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

表具したところが解るようにしておくのも保存の仕事ですね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「千代乃松原」は福岡県北西部,福岡市博多区,多々良浜付近にあった松原と思われます。かつては日本三大松原の1つといわれましたが,海岸は埋立てが進み,マツも大部分が伐採されて昔の面影はなく,わずかにその一部が九州大学構内や東公園に残存しています。古くから詩歌に詠まれたところで,元寇防塁 (史跡) が残っています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

晩年において風景画に独自の画境を拓き、飄逸な絵画世界を展開した頃の佳作と思われます。大観らの作品には及ばぬものの、ともかく表具、絵、誂えともども一級品かと思います。著名な大家に大枚を費やすより、このような画家の作品を求めるのも一興かと・・。