郷里出身の画家である平福父子(平福穂庵・百穂)は当方の蒐集対象のひとつですが、おかげさまで現在までで父子合わせて作品数が200点を超える蒐集となってきました。

本日紹介する平福穂庵の作品には贋作も数多くあり、市場には素性のはっきりした筋の良い作品は意外に少ないものです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

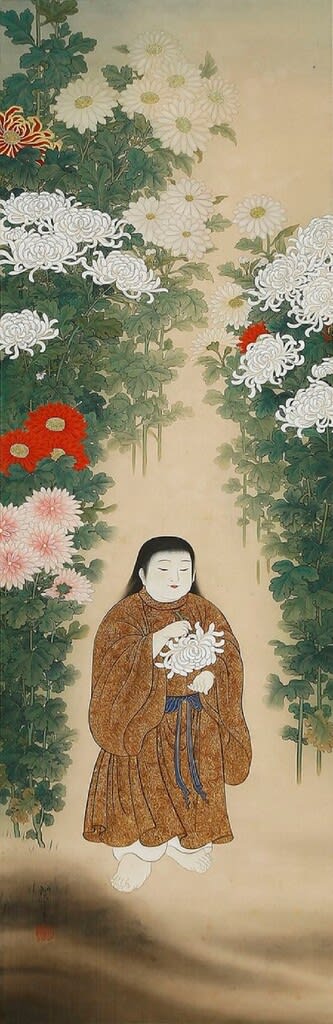

菊慈童 平福穂庵筆 明治13年(1880年) その47紙本水墨軸装 軸先象牙 寺崎廣業鑑定箱(明治28年鑑定)全体サイズ:縦2090*横718 画サイズ:縦1135*横577*分類第3期:画壇へのデビュー(明治11年~17年)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

まだまだ稚拙な描き方の部分もあり、画家として大成する直前頃の作品です。

平福穂庵は同郷の寺崎廣業とは浅からざる縁があり、本作品を寺崎廣業が鑑定しているくらいですから、この後に画名を挙げた平福穂庵については贋作も多くなったものと推定されます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

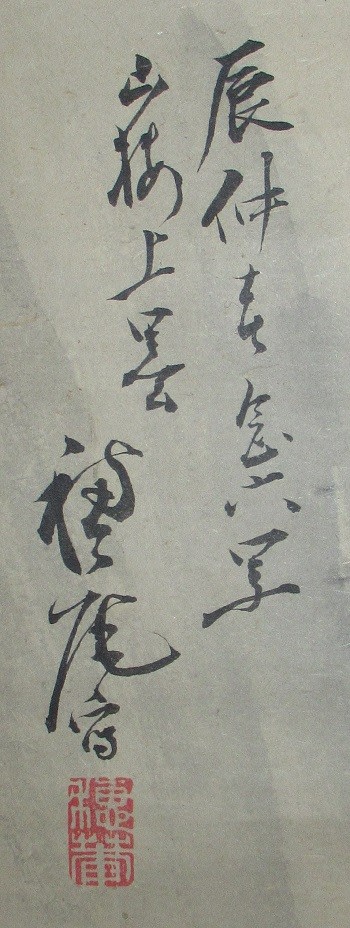

落款には「辰仲春□六写 山桜上臺 穂庵寫 押印」とあり、明治13年(庚辰 1880年)、36歳の時の作と推定されます。この年には第3回秋田県勧業博覧会で代表作となる「乞食図」が一等賞を受賞しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

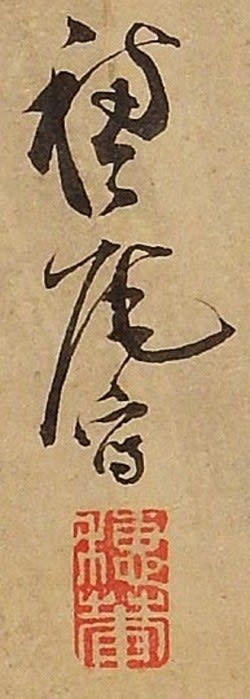

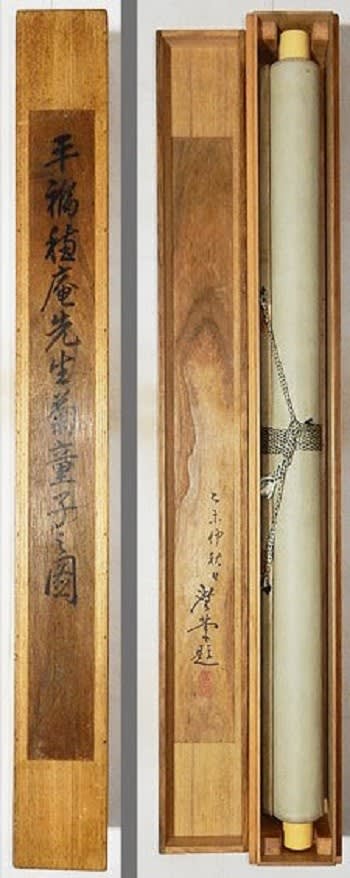

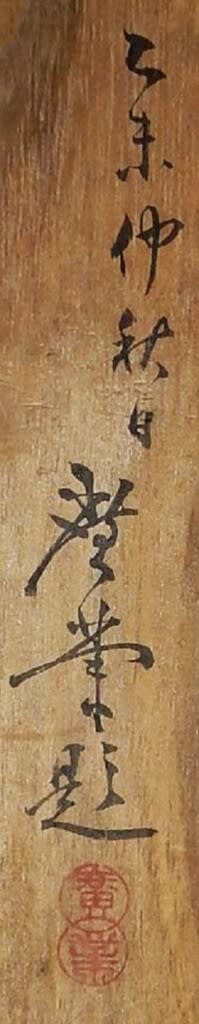

寺崎廣業の鑑定箱には「乙未仲秋日 廣業題 押印」とあり、明治28年(1895年)、寺崎廣業が29歳の時の鑑定となります。1898年(明治31年)には寺崎廣業は東京美術学校助教授に迎えられていますので、寺崎廣業は画家として独り立ちし始めた頃の鑑定となります。 平福穂庵の作品に対する寺崎廣業の鑑定箱書は非常に珍しいものですが、この鑑定は箱書と印章から間違いのないものと判断していいでしょう。

寺崎廣業は1888年(明治21年)春23歳の時に画家を諦めきれずに上京しますが、上京するとすぐに同郷の平福穂庵、ついで菅原白龍の門をたたいています。ただ寺崎廣業は4か月滞在していただけで、また放浪の旅に出ていますが、穂庵のくれた三つの印形を懐中にしていたとされます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

菊をあしらった見事な表具の仕立てになっています。箱は蓋を見て解るように、新規の蓋の古い箱の題名部分を嵌め込まれていますので、一度改装しているかもしれません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

「菊慈童」を題材にした作品は当方でもいくつか紹介していますが、本作品に関連する寺崎廣業が描いた作品も紹介しています。

********************************

菊慈童:周の穆王 (ぼくおう) に愛された侍童 (じどう) 。罪を犯して南陽郡酈県 (れきけん) に流され、その地で菊の露を飲んで不老不死の仙人になったという。

菊慈童図 寺崎廣業筆 明治30年(1899年)頃絹本水墨着色軸装 軸先象牙 合箱二重箱 全体サイズ:縦2330*横660 画サイズ:縦1320*横500

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

謡曲「枕慈童 (まくらじどう) 」:観世流の演目「菊慈童」、他流では「枕慈童(まくらじどう)」と呼ばれています。なお、観世流にある「枕慈童」は、また別の類似曲になります。

あらすじは下記のとおりです。中国、魏の文帝の治世に、酈縣山(れっけんざん/てっけんざん)の麓から霊水が湧き出たため、その源流を探るべく、勅使一行が派遣されました。勅使は山中に一軒の庵を見つけます。周辺を散策して様子を窺っていると、庵から、一人の風変わりな少年が現れました。勅使が怪しみ名を尋ねると、少年は、自分は慈童という者で、周の穆王(ぼくおう)に仕えたと教えます。周の穆王と言えば、七百年もの昔の時代です。勅使がますます怪しんで、化け物だろうと問い詰めると、慈童は、皇帝より直筆の二句(四句)の偈(経典の言葉)が入った枕を賜ったと言い、それを証拠として見せました。勅使もその有難さに感銘を受け、二人でその言葉を唱え味わうのでした。慈童は、自分が二句(四句)の偈を菊の葉に写したところ、そこに結ぶ露が不老不死の霊水となり、それを飲み続けたから七百歳にもなったのだと語り、喜びの楽を舞います。慈童は、その露の滴りが谷に淵を作り、霊水が湧いていると述べ、勅使らとともに霊水を酒として酌み交わします。そして帝に長寿を捧げ、末永い繁栄を祈念して、慈童は山中の仙家に帰っていきました。

能では、魏の文帝の勅使が、人跡未踏の深い山中で少年姿の慈童に出会う、幻想的な情景の中で、物語が進行します。小品ではありますが、心の洗われるような、めでたく清涼な趣のある曲です。観る者は一時、憂き世を離れ、夢のような異郷世界に遊ぶ心地を得られるでしょう。

********************************

上記の寺崎廣業の作品は鑑定された時期とほぼ同時期であることから、平福穂庵の作品からなんらかの影響を受けた可能性があるかもしれません。

ちなみに後期(晩年)の寺崎廣業もまた菊慈童図を描いています。

参考作品菊慈童図 寺崎廣業筆「三本廣業」時代の作品に下記の作品があるようですが、出典等の詳しいことは不明です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

蒐集作品が多くなるにつれ、調べる資料が増えるにつれて、いろんなことが分かってきたり、推定できるものですね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

知識が増幅するだけでは、蒐集はおもしろくありません。知識の増幅のみの輩、作品が手元にあるものの作品の数のみ増幅する輩、どちらの輩も多いのには閉口することがあります。知識と作品の数が増幅することで骨董の醍醐味が味わえるようになりたいものです。

本日紹介する平福穂庵の作品には贋作も数多くあり、市場には素性のはっきりした筋の良い作品は意外に少ないものです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

菊慈童 平福穂庵筆 明治13年(1880年) その47紙本水墨軸装 軸先象牙 寺崎廣業鑑定箱(明治28年鑑定)全体サイズ:縦2090*横718 画サイズ:縦1135*横577*分類第3期:画壇へのデビュー(明治11年~17年)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

まだまだ稚拙な描き方の部分もあり、画家として大成する直前頃の作品です。

平福穂庵は同郷の寺崎廣業とは浅からざる縁があり、本作品を寺崎廣業が鑑定しているくらいですから、この後に画名を挙げた平福穂庵については贋作も多くなったものと推定されます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

落款には「辰仲春□六写 山桜上臺 穂庵寫 押印」とあり、明治13年(庚辰 1880年)、36歳の時の作と推定されます。この年には第3回秋田県勧業博覧会で代表作となる「乞食図」が一等賞を受賞しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

寺崎廣業の鑑定箱には「乙未仲秋日 廣業題 押印」とあり、明治28年(1895年)、寺崎廣業が29歳の時の鑑定となります。1898年(明治31年)には寺崎廣業は東京美術学校助教授に迎えられていますので、寺崎廣業は画家として独り立ちし始めた頃の鑑定となります。 平福穂庵の作品に対する寺崎廣業の鑑定箱書は非常に珍しいものですが、この鑑定は箱書と印章から間違いのないものと判断していいでしょう。

寺崎廣業は1888年(明治21年)春23歳の時に画家を諦めきれずに上京しますが、上京するとすぐに同郷の平福穂庵、ついで菅原白龍の門をたたいています。ただ寺崎廣業は4か月滞在していただけで、また放浪の旅に出ていますが、穂庵のくれた三つの印形を懐中にしていたとされます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

菊をあしらった見事な表具の仕立てになっています。箱は蓋を見て解るように、新規の蓋の古い箱の題名部分を嵌め込まれていますので、一度改装しているかもしれません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「菊慈童」を題材にした作品は当方でもいくつか紹介していますが、本作品に関連する寺崎廣業が描いた作品も紹介しています。

********************************

菊慈童:周の穆王 (ぼくおう) に愛された侍童 (じどう) 。罪を犯して南陽郡酈県 (れきけん) に流され、その地で菊の露を飲んで不老不死の仙人になったという。

菊慈童図 寺崎廣業筆 明治30年(1899年)頃絹本水墨着色軸装 軸先象牙 合箱二重箱 全体サイズ:縦2330*横660 画サイズ:縦1320*横500

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

謡曲「枕慈童 (まくらじどう) 」:観世流の演目「菊慈童」、他流では「枕慈童(まくらじどう)」と呼ばれています。なお、観世流にある「枕慈童」は、また別の類似曲になります。

あらすじは下記のとおりです。中国、魏の文帝の治世に、酈縣山(れっけんざん/てっけんざん)の麓から霊水が湧き出たため、その源流を探るべく、勅使一行が派遣されました。勅使は山中に一軒の庵を見つけます。周辺を散策して様子を窺っていると、庵から、一人の風変わりな少年が現れました。勅使が怪しみ名を尋ねると、少年は、自分は慈童という者で、周の穆王(ぼくおう)に仕えたと教えます。周の穆王と言えば、七百年もの昔の時代です。勅使がますます怪しんで、化け物だろうと問い詰めると、慈童は、皇帝より直筆の二句(四句)の偈(経典の言葉)が入った枕を賜ったと言い、それを証拠として見せました。勅使もその有難さに感銘を受け、二人でその言葉を唱え味わうのでした。慈童は、自分が二句(四句)の偈を菊の葉に写したところ、そこに結ぶ露が不老不死の霊水となり、それを飲み続けたから七百歳にもなったのだと語り、喜びの楽を舞います。慈童は、その露の滴りが谷に淵を作り、霊水が湧いていると述べ、勅使らとともに霊水を酒として酌み交わします。そして帝に長寿を捧げ、末永い繁栄を祈念して、慈童は山中の仙家に帰っていきました。

能では、魏の文帝の勅使が、人跡未踏の深い山中で少年姿の慈童に出会う、幻想的な情景の中で、物語が進行します。小品ではありますが、心の洗われるような、めでたく清涼な趣のある曲です。観る者は一時、憂き世を離れ、夢のような異郷世界に遊ぶ心地を得られるでしょう。

********************************

上記の寺崎廣業の作品は鑑定された時期とほぼ同時期であることから、平福穂庵の作品からなんらかの影響を受けた可能性があるかもしれません。

ちなみに後期(晩年)の寺崎廣業もまた菊慈童図を描いています。

参考作品菊慈童図 寺崎廣業筆「三本廣業」時代の作品に下記の作品があるようですが、出典等の詳しいことは不明です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

蒐集作品が多くなるにつれ、調べる資料が増えるにつれて、いろんなことが分かってきたり、推定できるものですね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

知識が増幅するだけでは、蒐集はおもしろくありません。知識の増幅のみの輩、作品が手元にあるものの作品の数のみ増幅する輩、どちらの輩も多いのには閉口することがあります。知識と作品の数が増幅することで骨董の醍醐味が味わえるようになりたいものです。