一人で歩き始めた息子は歩くのがおもしろくて仕方がないようで・・。歩き出したらあっという間の進歩にはびっくり・・。

![]()

なにやら嬉しいようで・・。

![]()

さて、本日は郷土の画家の作品です。生前に母の実家である秋田県五城目町の叔父の蒐集品にはたくさんの舘岡栗山の作品がありました。濫作気味の画家ですが、駄作といい作品と見極めて蒐集する必要があります。

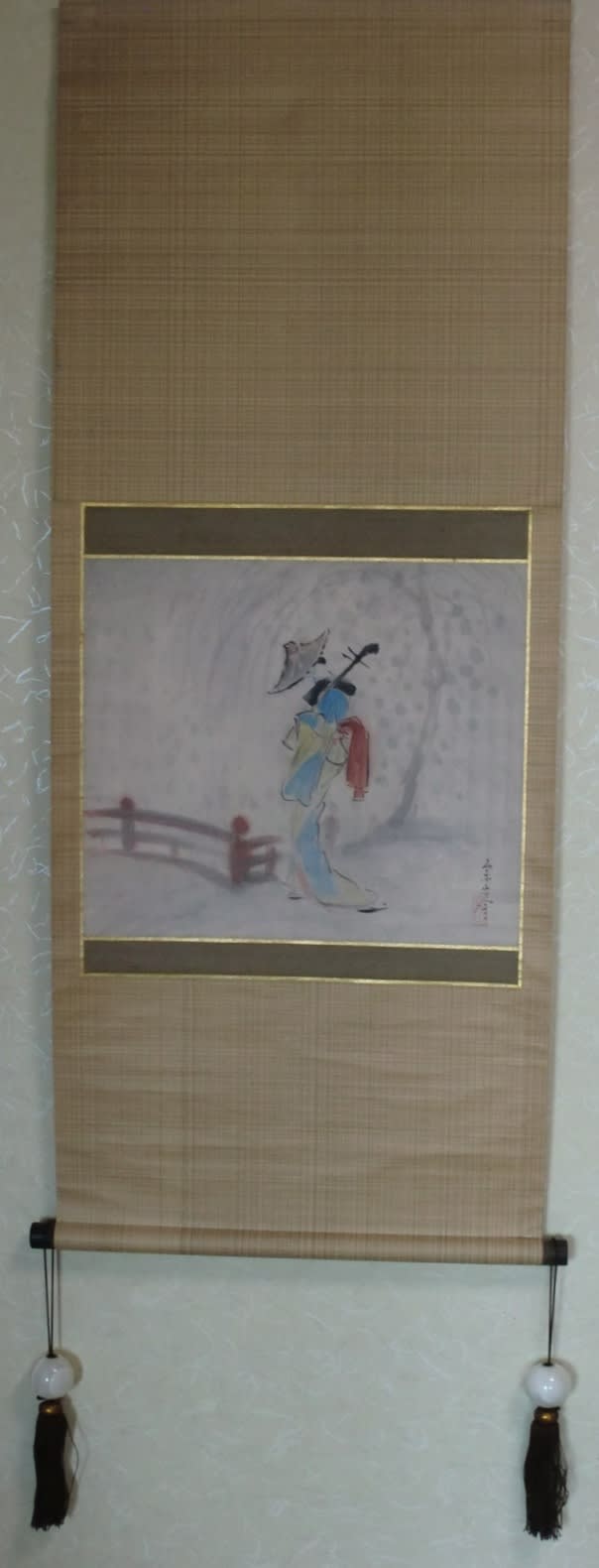

柳下鳥追図 舘岡栗山筆

紙本水墨淡彩軸装 軸先木製 合箱入

全体サイズ:縦1118*横442 画サイズ:縦333*横385

![]()

************************

「鳥追い」は、正月の祝い芸として各戸を回って鳥追い唄を歌う門付芸人のことも指す。新年に門口で、扇で手をたたきながら祝言を述べ、米銭の施しを得たもの。江戸初期、京都悲田院の与次郎が始めたという。江戸中期以降、新年に女太夫たちが、新しい着物に日和下駄・編み笠姿で三味線などを弾きながら、鳥追い歌を歌って家々を回ったもの。

近世には三味線の伴奏で門付しながら踊る者が現れ、これも鳥追いという。正月元日から中旬まで、粋な編笠に縞の着物、水色脚絆に日和下駄の2人連れの女が、艶歌を三味線の伴奏で門付をした。中旬以後は菅笠にかえ、女太夫と称したともいう。京坂では早く絶え、江戸では明治初年まであった。阿波踊りの女性の衣装阿波踊りの女性の扮装はこの鳥追い女の風俗がもとになっている。

************************

![]()

舘岡栗山:本名は館岡豊治。明治30(1899)年9月9日、秋田県南秋田郡馬川村高崎(現在は五城目町)生まれ。秋田師範学校を中退し、京都にて勉学。院展の近藤浩一路に師事。昭和8年、「台温泉」が院展で初入選。安田靭彦の指導を受ける。昭和12年春展、「雨後」が横山大観賞受賞。昭和40年、院展ニ20回入選をはたす。昭和42年、院展特待、無鑑査。秋田県にて日本画研究グループ「新樹社」設立。大正期、俳句雑誌「山彦」を主宰。昭和20年台初め、一日市町(現在は八郎潟町一日市)にて湖畔時報社設立。昭和27年、秋田県文化功労賞受賞。昭和45年、勲五等双光旭日章受賞。昭和53年10月16日死去。81歳。

![]()

************************

補足説明

館岡 栗山(たておか りつざん、1897年9月9日 - 1978年10月16日)は、日本画家である。院展の無鑑査となり、俳句や短歌にも親しんで、地域新聞の発行も続けた。

秋田県馬川村高崎(後の秋田県五城目町高崎)の生まれ。本名は豊治。小学校を卒業後、1911年に秋田師範学校講習科に進学したものの肋膜炎のため1年で中退、以後独学で絵を描き続け、五城目町の落合病院で事務員として就職してからも折りをみては季節の風物をスケッチしていた。

1919年、22歳のときに家出同然に上京し、絵の修行をしようとしたものの、病を得て半年ほどで帰郷。健康を回復して25歳のときに改めて上京、アルバイトをして生活費を稼ぎながら絵の修行に励んだ。その頃、画号を長春から栗山に改めた。郷里の五城目町のシンボル的な里山である森山が、栗のような形にも見えたのが号の由来。栗山は郷里秋田への思い入れが強く、のちには秋田の風物が主要な題材となった。1925年1月からは48回にわたって秋田の県内紙秋田魁新報に「秋田百景」を連載している。

1926年、日本画の世界でさらに研鑽を積むため京都に移り住んだ。1928年、日本美術院の近藤浩一路に師事し、1933年、36歳で「台温泉」という作品で院展に初入選を果たした。1936年に近藤浩一路は日本美術院を脱退するが、栗山は師と行動を共にせず、美術院研究会員となって院展に出品を続け、入選を繰り返した。

翌年の研究会展作品『雨後』が大観賞を獲得、それを契機に安田靫彦に師事、昭和14年には院友に推された。院展には初入選以来連続入選30回を数え、1968年には特待・無鑑査となった。

1945年4月に48歳で京都から郷里五城目町に疎開、翌年には隣町である一日市町(後の八郎潟町)に移り住む。ここにアトリエを構え、秋田の風景や行事、伝承芸能などを好んで描いた。地方色豊かなマニエリスム風の微細な描写が作風。

俳句や短歌にも親しみ、若いころには同郷の俳人北嶋南五や草皆五沼などとも親交があった。大正期には俳誌『山彦』を主宰している。五城目町の雀館公園には栗山の句碑がある。短歌では同郷の歌人中村徳也とともに学び、夫人とともに短歌会「歌瀬歌会」をつくっている。

1951年には地域新聞「湖畔時報」を創刊し社主になった。日本画研究グループ「新樹社」を1958年に設立、秋田の代表的展覧会である「県展」の審査員も務めた。1962年に秋田県文化功労者、1970年に勲五等双光旭日章を受章。著書に『銀婚』、『栗山画談』がある。

************************

雪の降る夜の柳の下にたたずむ遊女ではないようですが・・。

![]()

一風変わった描写ですが、楯岡栗山の佳作と言えます。

![]()

隠れファン?が意外に多い画家のようです。

なんでも自分でやろうとする息子・・。人ごみの中も一人で押す・・。

![]()

これは見ていてかわいい・・、周囲には大うけだが、右に左にでこちらはひやひや・・。

なにやら嬉しいようで・・。

さて、本日は郷土の画家の作品です。生前に母の実家である秋田県五城目町の叔父の蒐集品にはたくさんの舘岡栗山の作品がありました。濫作気味の画家ですが、駄作といい作品と見極めて蒐集する必要があります。

柳下鳥追図 舘岡栗山筆

紙本水墨淡彩軸装 軸先木製 合箱入

全体サイズ:縦1118*横442 画サイズ:縦333*横385

************************

「鳥追い」は、正月の祝い芸として各戸を回って鳥追い唄を歌う門付芸人のことも指す。新年に門口で、扇で手をたたきながら祝言を述べ、米銭の施しを得たもの。江戸初期、京都悲田院の与次郎が始めたという。江戸中期以降、新年に女太夫たちが、新しい着物に日和下駄・編み笠姿で三味線などを弾きながら、鳥追い歌を歌って家々を回ったもの。

近世には三味線の伴奏で門付しながら踊る者が現れ、これも鳥追いという。正月元日から中旬まで、粋な編笠に縞の着物、水色脚絆に日和下駄の2人連れの女が、艶歌を三味線の伴奏で門付をした。中旬以後は菅笠にかえ、女太夫と称したともいう。京坂では早く絶え、江戸では明治初年まであった。阿波踊りの女性の衣装阿波踊りの女性の扮装はこの鳥追い女の風俗がもとになっている。

************************

舘岡栗山:本名は館岡豊治。明治30(1899)年9月9日、秋田県南秋田郡馬川村高崎(現在は五城目町)生まれ。秋田師範学校を中退し、京都にて勉学。院展の近藤浩一路に師事。昭和8年、「台温泉」が院展で初入選。安田靭彦の指導を受ける。昭和12年春展、「雨後」が横山大観賞受賞。昭和40年、院展ニ20回入選をはたす。昭和42年、院展特待、無鑑査。秋田県にて日本画研究グループ「新樹社」設立。大正期、俳句雑誌「山彦」を主宰。昭和20年台初め、一日市町(現在は八郎潟町一日市)にて湖畔時報社設立。昭和27年、秋田県文化功労賞受賞。昭和45年、勲五等双光旭日章受賞。昭和53年10月16日死去。81歳。

************************

補足説明

館岡 栗山(たておか りつざん、1897年9月9日 - 1978年10月16日)は、日本画家である。院展の無鑑査となり、俳句や短歌にも親しんで、地域新聞の発行も続けた。

秋田県馬川村高崎(後の秋田県五城目町高崎)の生まれ。本名は豊治。小学校を卒業後、1911年に秋田師範学校講習科に進学したものの肋膜炎のため1年で中退、以後独学で絵を描き続け、五城目町の落合病院で事務員として就職してからも折りをみては季節の風物をスケッチしていた。

1919年、22歳のときに家出同然に上京し、絵の修行をしようとしたものの、病を得て半年ほどで帰郷。健康を回復して25歳のときに改めて上京、アルバイトをして生活費を稼ぎながら絵の修行に励んだ。その頃、画号を長春から栗山に改めた。郷里の五城目町のシンボル的な里山である森山が、栗のような形にも見えたのが号の由来。栗山は郷里秋田への思い入れが強く、のちには秋田の風物が主要な題材となった。1925年1月からは48回にわたって秋田の県内紙秋田魁新報に「秋田百景」を連載している。

1926年、日本画の世界でさらに研鑽を積むため京都に移り住んだ。1928年、日本美術院の近藤浩一路に師事し、1933年、36歳で「台温泉」という作品で院展に初入選を果たした。1936年に近藤浩一路は日本美術院を脱退するが、栗山は師と行動を共にせず、美術院研究会員となって院展に出品を続け、入選を繰り返した。

翌年の研究会展作品『雨後』が大観賞を獲得、それを契機に安田靫彦に師事、昭和14年には院友に推された。院展には初入選以来連続入選30回を数え、1968年には特待・無鑑査となった。

1945年4月に48歳で京都から郷里五城目町に疎開、翌年には隣町である一日市町(後の八郎潟町)に移り住む。ここにアトリエを構え、秋田の風景や行事、伝承芸能などを好んで描いた。地方色豊かなマニエリスム風の微細な描写が作風。

俳句や短歌にも親しみ、若いころには同郷の俳人北嶋南五や草皆五沼などとも親交があった。大正期には俳誌『山彦』を主宰している。五城目町の雀館公園には栗山の句碑がある。短歌では同郷の歌人中村徳也とともに学び、夫人とともに短歌会「歌瀬歌会」をつくっている。

1951年には地域新聞「湖畔時報」を創刊し社主になった。日本画研究グループ「新樹社」を1958年に設立、秋田の代表的展覧会である「県展」の審査員も務めた。1962年に秋田県文化功労者、1970年に勲五等双光旭日章を受章。著書に『銀婚』、『栗山画談』がある。

************************

雪の降る夜の柳の下にたたずむ遊女ではないようですが・・。

一風変わった描写ですが、楯岡栗山の佳作と言えます。

隠れファン?が意外に多い画家のようです。

なんでも自分でやろうとする息子・・。人ごみの中も一人で押す・・。

これは見ていてかわいい・・、周囲には大うけだが、右に左にでこちらはひやひや・・。