いいものを作ろうという意思のある者にのみいい作品が作られるというのがものづくりの大原則であろう。和菓子でもおいしものを作ろうという者にのみおいしいものが作れる。いい絵を描こうという者にのみいい絵が描ける。良き陶磁器を作ろうというものにのみ味のある作品が生まれる。とかくこの世は必然性のあることが肝要だが、その必然性は生み出すものでもあり、生み出すパワーは人間の中にある。

さて本日もまた「氏素性の解らぬ作品」の紹介ですが、「氏素性の解らぬ作品」を調べるといろんなことが解ってくるものです。日本の陶磁器ですら知らない焼き物がたくさんあるのに世界には数知れぬほどたくさんの魅力的な作品があるのでしょう。骨董という世界はものを生み出すパワーの歴史でもありますね。

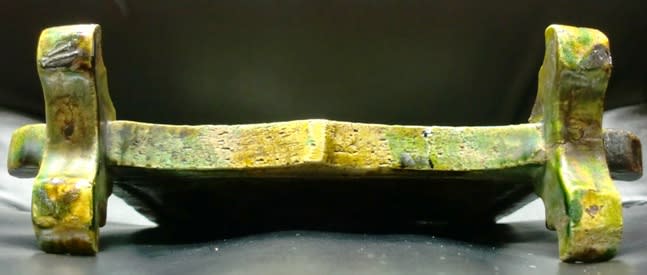

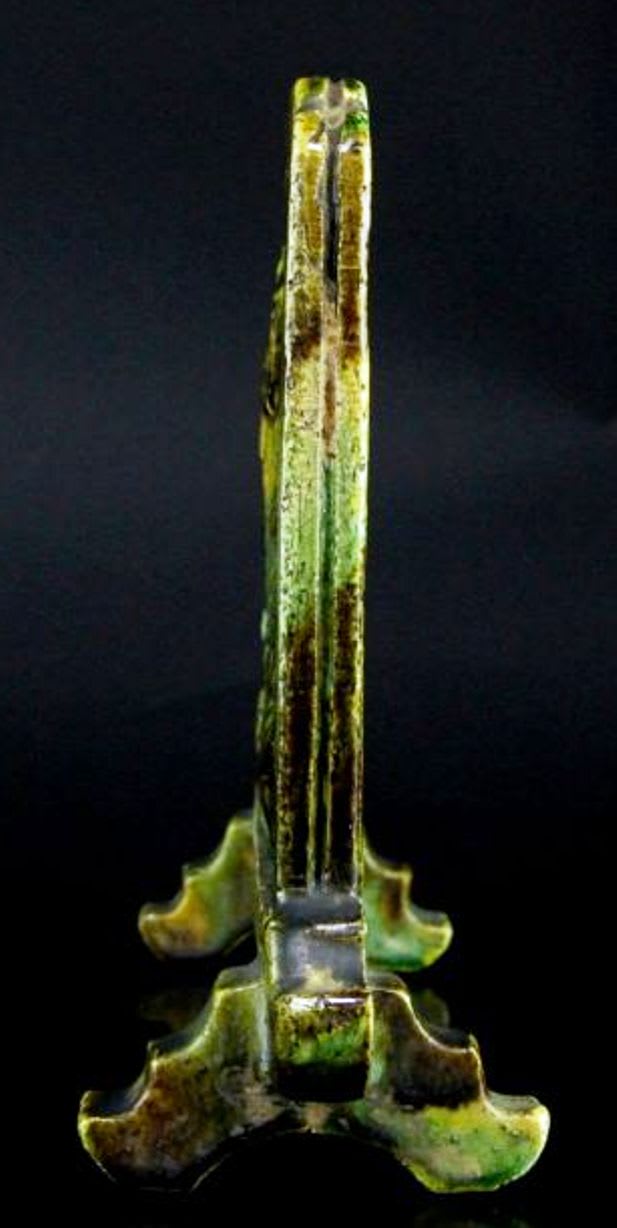

三彩陽刻双龍文硯屏

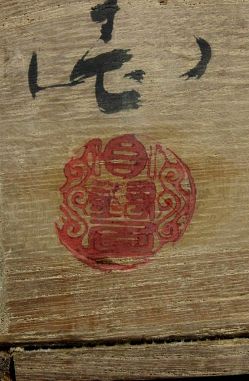

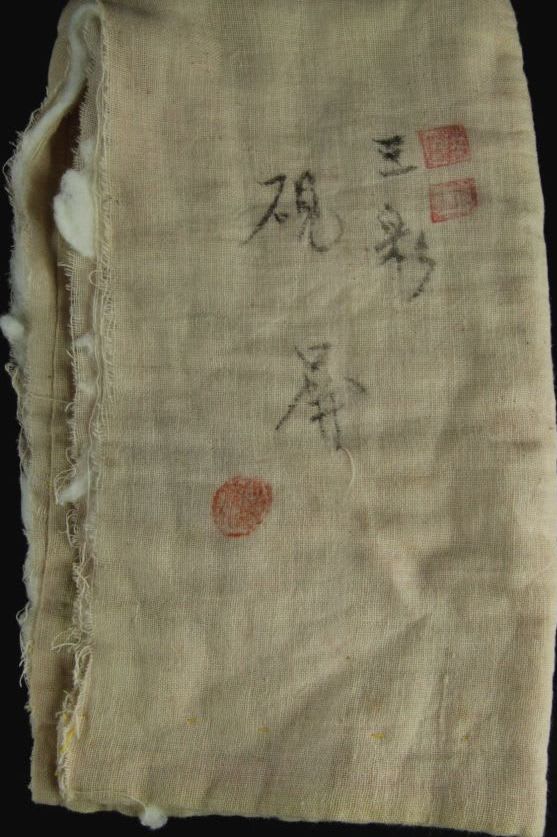

合箱

最大幅205*奥行66*高さ170

![]()

実に出来のよい三彩の作品と判断して購入したものですが、さてどこの製作で、いつ頃の作品でしょうか?「氏素性の解らぬ作品」でもいいものはいい。

![]()

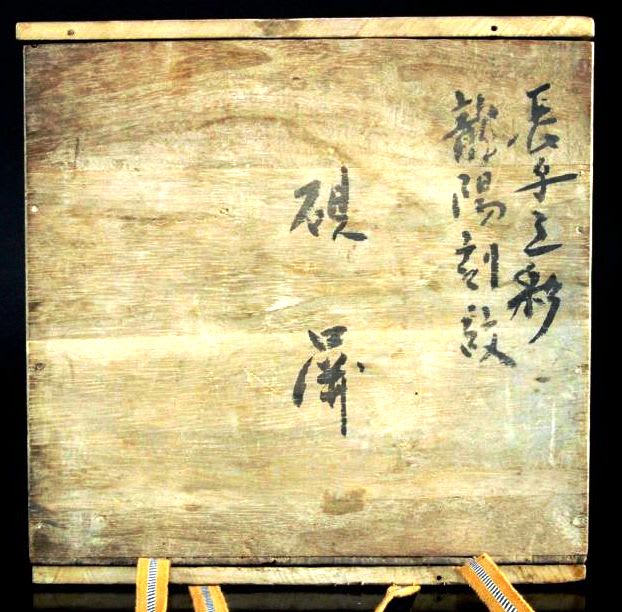

雰囲気からは日本の作品のようです。箱に記されているのは長崎の幻の焼き物「長与三彩」と・・・。長与三彩は残存数が極めて少なく、江戸時代の本物を目にすることは滅多になく、他窯の類似品との違いを学術的に細部に至るまで比較検証した資料は少ないようです。

![]()

長与三彩は陶器ではなく磁器で、作品は冷たい感触で決して小生にとっては魅力的な作品とは思っていません。ただ本作品は実に味のある作品となっています。

![]()

「長与三彩」の記事を見てみますと下記のような記載があります。

***********************************

長与三彩:長与焼は寛文7年(1667)の開窯から安政6年(1859)の渡辺窯の終焉までのおよそ200年の間に、次のように三つの操業時期がある。

<第一期操業>寛文7年(1667)~元禄5年(1692)頃

<第二期操業>正徳2年(1712)~文政3年(1820)

<第三期操業>弘化2年(1845)~安政6年(1859)

江戸時代に大村藩が編纂した『大村郷村記』によると、寛文7年(1667)に浅井角左衛門・尾道吉右衛門・山田源右衛門・尾道長左衛門の願い出によって始まっている。ちなみに浅井角左衛門とは鯨組の頭領として名高い2代目深沢儀太夫勝幸のことである。この時に焼かれた製品については陶器・磁器のいずれかはまだ判然としない部分があるが、操業期間については同じ『郷村記』の中に記されている元禄9年(1696)と同11年の2回にわたって、焼物生産の生命とも言うべき原料の中尾土を諫早領の現川窯の陶工たちに譲渡していることからおよそ30年間の操業であったろう。

その後正徳2年(1712)には同じ大村領内の波佐見から太郎兵衛がきて窯を再興し、18世紀中頃には窯の経営も順調となり盛んに藩外にも売りさばかれるようになったが、19世紀に入ると焼物の値段が下がったために窯の経営は苦しくなり、文政3年(1820)に生産を中止した。この時期には大坂で人気があった「お笹紅」の容器を注文で作ったり、安永4年(1775)には伊予大洲藩領の砥部に白磁焼成の指導のために陶工を派遣している。また長与焼を代表する「長与三彩」の製品もこの時期に作られたのである。

長与三彩についてはこれまで『郷村記』に寛政4年(1792)に長与村の市次郎が珍しい焼物を焼いたという記載から、これが長与三彩の始まりであると言われてきたが、平成3年(1991)に熊本県天草の上田家に保管されていた古文書の、『近国焼物大概帳』が紹介されてこのことを補強することとなった。これは寛政8年(1796)に天草郡高浜村焼物師伝九郎と同村庄屋の上田源作から、島原大横目の大原甚五左衛門に提出されたものの写しであるが、その中で長与皿山についての文中に「此所チャンパン焼物師壱人大村より御扶持頂戴帯刀御免之仁有之』とある。

チャンパンとはチャンパあるいはチャボと呼ばれて現在のヴェトナム地方を指す言葉で、そこは16世紀後半から17世紀前半にかけて朱印船貿易で日本にもたらされた「交趾三彩」と呼ばれる焼物と深い関わりがあるところである。この三彩の焼物は日本で好き者に珍重されたため、京焼や四国の源内焼で盛んに模した三彩の製品が作られた。古文書の年号は『大村郷村記』に記された寛政4年(1792)からわずか4年後に書かれたものであり、これらのことから推察すると長与三彩は、交趾三彩の技術をもとにして出現したことが十分に考えられる。

***********************************

源内焼から少し遅れて生産されたようで、源内焼と同じく交趾三彩の影響があるのは確かなようです。

![]()

本作品は脚の部分に破損の跡があり、補修されています。全面に釉薬がかかり判断が難しいようですが、陶器と磁器の判別は難しいですが磁器系統のように思えます。釉薬の具合から源内焼とは釉薬は違うようです。

![]()

記事の続きには次のように記載があります。

***********************************

弘化2年(1845)には再興窯を開いた太郎兵衛の子孫になる渡辺作兵衛によって再再興が行われたが、その操業は小規模で安政6年(1859)には閉窯している。製品には白磁染付類や当時長崎で焼かれていた亀山焼(1807~1865操業)や鵬ヶ崎焼(1823~1852操業)、あるいは古いところの現川焼(1691~1749頃操業)などを模したものなどがある。伝承によれば明治期に土管や水がめ類を焼いたと言われるが、現在までのところではそれらを確証する根拠はまだ無い。

これまでは長与三彩の技法がどこから伝来したかについては、長与三彩の伝世品や皿山で採集された資料が磁器三彩であるところから、同じ磁器三彩の中国康煕三彩ではないかとも言われてきた。しかしこの古文書によると長与三彩は交趾三彩(陶器三彩)の技法をもとに始まったことになるわけである。ところが磁器三彩であることと、法花とは異なった色釉の融合も長与三彩の特徴の一つなのである。発掘で出土した三彩資料には、康煕三彩に見られるように下地に白釉を施しているのである。陶器の分野では上から掛ける釉薬の発色を美しくするために、下地を塗って化粧する技法があるが、果たして交趾三彩にこのような技法が見られるかと言うことである。

伝世品の長与三彩を見ると、三彩の施釉方法には流し掛けのものと、色釉の場所を指定したいわゆる迷彩式のものがあるが、しかし作品によってこれらの使い分けは見られない。また三彩によって器面を装飾する方法には、ただ三彩釉だけが器面に施されたものと、染付と三彩が一体になったものや、あるいは三彩・染付・漆が併用されたものがある。そのうちで漆には金箔を散らしているが(金砂子)、これらは蒔絵に用いられる白檀塗りと同様であり、梨子地の漆器を連想させる意図がある。

このように18世紀末に長与皿山で始まった三彩作品の出現は、明らかに日本の伝統的な文化である漆器をヒントに製作されており、それらを他の材質での製作を試みる写象技法に成功した京焼を手本としたものであろう。日用品の白磁染付製品は別としてこの三彩・漆手の作品、あるいはこれらと共に漢詩文を記した非常に格調高い作品など、これらのことが単に地方窯での発想によって生み出されたものでないことは言えよう。

***********************************

本作品は「流し掛け」されており、「下地に白釉を施している」というのは判別は難しい。「陽刻の作品」は長与三彩には見られる。以上から長与三彩であるとは当方の知識では判断が出来ない。

![]()

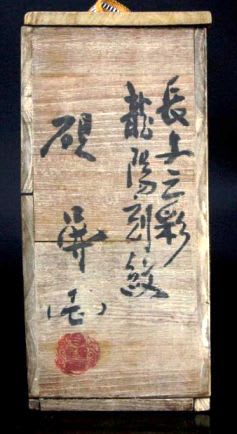

箱や付属品からは明治期以前のものとは推測できます。

![]()

箱や保存布に記されている押印の詳細は解りませんが、前の所蔵者のものかと推察されます。

![]()

![]()

![]()

![]()

釉薬の発色は源内焼によく似ていますが、前述のようにニュウや温かみのような感触が源内焼のものとは違います。再興された頃のものには似ています。

![]()

龍や雲の表現は三彩と相俟ってなかなかの出来と思います。

![]()

硯屏は青磁を最上とし、次に赤絵・・云々とありますが、このような作品も面白いですね。

夜噺骨董談義にはこういう「氏素性の解らぬ作品」が相応しい。いいものを作ろうという意思が見えていながら、誰がいつ製作したか解らない作品。「どこどこ焼き物です。」、「誰々の作です。」と言い切られるとつまらないと思いませんか?

「長与三彩」について本ブログは付け刃的な投稿ですので、詳しい方のコメントが頂けると幸いです。

さて本日もまた「氏素性の解らぬ作品」の紹介ですが、「氏素性の解らぬ作品」を調べるといろんなことが解ってくるものです。日本の陶磁器ですら知らない焼き物がたくさんあるのに世界には数知れぬほどたくさんの魅力的な作品があるのでしょう。骨董という世界はものを生み出すパワーの歴史でもありますね。

三彩陽刻双龍文硯屏

合箱

最大幅205*奥行66*高さ170

実に出来のよい三彩の作品と判断して購入したものですが、さてどこの製作で、いつ頃の作品でしょうか?「氏素性の解らぬ作品」でもいいものはいい。

雰囲気からは日本の作品のようです。箱に記されているのは長崎の幻の焼き物「長与三彩」と・・・。長与三彩は残存数が極めて少なく、江戸時代の本物を目にすることは滅多になく、他窯の類似品との違いを学術的に細部に至るまで比較検証した資料は少ないようです。

長与三彩は陶器ではなく磁器で、作品は冷たい感触で決して小生にとっては魅力的な作品とは思っていません。ただ本作品は実に味のある作品となっています。

「長与三彩」の記事を見てみますと下記のような記載があります。

***********************************

長与三彩:長与焼は寛文7年(1667)の開窯から安政6年(1859)の渡辺窯の終焉までのおよそ200年の間に、次のように三つの操業時期がある。

<第一期操業>寛文7年(1667)~元禄5年(1692)頃

<第二期操業>正徳2年(1712)~文政3年(1820)

<第三期操業>弘化2年(1845)~安政6年(1859)

江戸時代に大村藩が編纂した『大村郷村記』によると、寛文7年(1667)に浅井角左衛門・尾道吉右衛門・山田源右衛門・尾道長左衛門の願い出によって始まっている。ちなみに浅井角左衛門とは鯨組の頭領として名高い2代目深沢儀太夫勝幸のことである。この時に焼かれた製品については陶器・磁器のいずれかはまだ判然としない部分があるが、操業期間については同じ『郷村記』の中に記されている元禄9年(1696)と同11年の2回にわたって、焼物生産の生命とも言うべき原料の中尾土を諫早領の現川窯の陶工たちに譲渡していることからおよそ30年間の操業であったろう。

その後正徳2年(1712)には同じ大村領内の波佐見から太郎兵衛がきて窯を再興し、18世紀中頃には窯の経営も順調となり盛んに藩外にも売りさばかれるようになったが、19世紀に入ると焼物の値段が下がったために窯の経営は苦しくなり、文政3年(1820)に生産を中止した。この時期には大坂で人気があった「お笹紅」の容器を注文で作ったり、安永4年(1775)には伊予大洲藩領の砥部に白磁焼成の指導のために陶工を派遣している。また長与焼を代表する「長与三彩」の製品もこの時期に作られたのである。

長与三彩についてはこれまで『郷村記』に寛政4年(1792)に長与村の市次郎が珍しい焼物を焼いたという記載から、これが長与三彩の始まりであると言われてきたが、平成3年(1991)に熊本県天草の上田家に保管されていた古文書の、『近国焼物大概帳』が紹介されてこのことを補強することとなった。これは寛政8年(1796)に天草郡高浜村焼物師伝九郎と同村庄屋の上田源作から、島原大横目の大原甚五左衛門に提出されたものの写しであるが、その中で長与皿山についての文中に「此所チャンパン焼物師壱人大村より御扶持頂戴帯刀御免之仁有之』とある。

チャンパンとはチャンパあるいはチャボと呼ばれて現在のヴェトナム地方を指す言葉で、そこは16世紀後半から17世紀前半にかけて朱印船貿易で日本にもたらされた「交趾三彩」と呼ばれる焼物と深い関わりがあるところである。この三彩の焼物は日本で好き者に珍重されたため、京焼や四国の源内焼で盛んに模した三彩の製品が作られた。古文書の年号は『大村郷村記』に記された寛政4年(1792)からわずか4年後に書かれたものであり、これらのことから推察すると長与三彩は、交趾三彩の技術をもとにして出現したことが十分に考えられる。

***********************************

源内焼から少し遅れて生産されたようで、源内焼と同じく交趾三彩の影響があるのは確かなようです。

本作品は脚の部分に破損の跡があり、補修されています。全面に釉薬がかかり判断が難しいようですが、陶器と磁器の判別は難しいですが磁器系統のように思えます。釉薬の具合から源内焼とは釉薬は違うようです。

記事の続きには次のように記載があります。

***********************************

弘化2年(1845)には再興窯を開いた太郎兵衛の子孫になる渡辺作兵衛によって再再興が行われたが、その操業は小規模で安政6年(1859)には閉窯している。製品には白磁染付類や当時長崎で焼かれていた亀山焼(1807~1865操業)や鵬ヶ崎焼(1823~1852操業)、あるいは古いところの現川焼(1691~1749頃操業)などを模したものなどがある。伝承によれば明治期に土管や水がめ類を焼いたと言われるが、現在までのところではそれらを確証する根拠はまだ無い。

これまでは長与三彩の技法がどこから伝来したかについては、長与三彩の伝世品や皿山で採集された資料が磁器三彩であるところから、同じ磁器三彩の中国康煕三彩ではないかとも言われてきた。しかしこの古文書によると長与三彩は交趾三彩(陶器三彩)の技法をもとに始まったことになるわけである。ところが磁器三彩であることと、法花とは異なった色釉の融合も長与三彩の特徴の一つなのである。発掘で出土した三彩資料には、康煕三彩に見られるように下地に白釉を施しているのである。陶器の分野では上から掛ける釉薬の発色を美しくするために、下地を塗って化粧する技法があるが、果たして交趾三彩にこのような技法が見られるかと言うことである。

伝世品の長与三彩を見ると、三彩の施釉方法には流し掛けのものと、色釉の場所を指定したいわゆる迷彩式のものがあるが、しかし作品によってこれらの使い分けは見られない。また三彩によって器面を装飾する方法には、ただ三彩釉だけが器面に施されたものと、染付と三彩が一体になったものや、あるいは三彩・染付・漆が併用されたものがある。そのうちで漆には金箔を散らしているが(金砂子)、これらは蒔絵に用いられる白檀塗りと同様であり、梨子地の漆器を連想させる意図がある。

このように18世紀末に長与皿山で始まった三彩作品の出現は、明らかに日本の伝統的な文化である漆器をヒントに製作されており、それらを他の材質での製作を試みる写象技法に成功した京焼を手本としたものであろう。日用品の白磁染付製品は別としてこの三彩・漆手の作品、あるいはこれらと共に漢詩文を記した非常に格調高い作品など、これらのことが単に地方窯での発想によって生み出されたものでないことは言えよう。

***********************************

本作品は「流し掛け」されており、「下地に白釉を施している」というのは判別は難しい。「陽刻の作品」は長与三彩には見られる。以上から長与三彩であるとは当方の知識では判断が出来ない。

箱や付属品からは明治期以前のものとは推測できます。

箱や保存布に記されている押印の詳細は解りませんが、前の所蔵者のものかと推察されます。

釉薬の発色は源内焼によく似ていますが、前述のようにニュウや温かみのような感触が源内焼のものとは違います。再興された頃のものには似ています。

龍や雲の表現は三彩と相俟ってなかなかの出来と思います。

硯屏は青磁を最上とし、次に赤絵・・云々とありますが、このような作品も面白いですね。

夜噺骨董談義にはこういう「氏素性の解らぬ作品」が相応しい。いいものを作ろうという意思が見えていながら、誰がいつ製作したか解らない作品。「どこどこ焼き物です。」、「誰々の作です。」と言い切られるとつまらないと思いませんか?

「長与三彩」について本ブログは付け刃的な投稿ですので、詳しい方のコメントが頂けると幸いです。