今週は時間に合間に銀座方面の現場まで。銀座は人通りが多く、しかも資材搬出入は夜間のみというものづくりには過酷な条件での仕事になります。さ~、これからが追い込み、またまた突貫。

さて大橋翠石の虎の作品で作風分類の最後に残っているのが最晩年の作品ですが、これがなかなか入手できません。今回はあくまで「伝」としてお読みください。

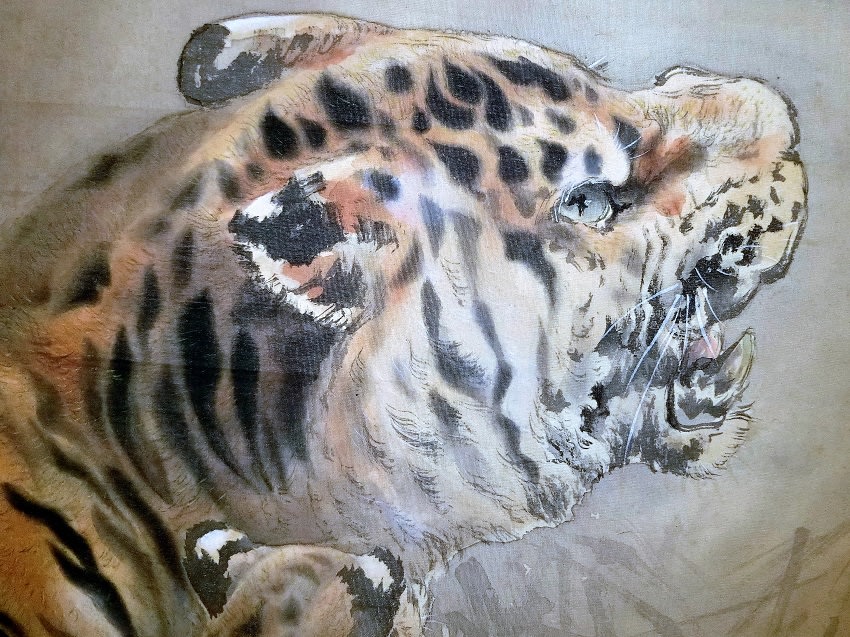

親子虎図 伝大橋翠石筆

絹本水墨淡彩軸装 軸先本象牙 合箱

全体サイズ:横*縦 画サイズ:横500*縦1300

![]()

大橋翠石の最晩年の作で「地肌に赤、金で毛書きがされ、毛書きの量も控えめになる。背景は晩年期より簡素化し、構図も前を向く虎の顔や全身に比べて尾や後身が抑えて書いてある。」という最晩年の作品の特徴があります。

![]()

落款は「糸落款翠石」と称せられるもので 翠石が細く書いてあり、3期と区分される1940年(昭和15年)~1945年(昭和20年)の作と推察されます。

左が本作品の落款と印章。中央は文献資料からの掲載です。なお掛け軸の巻き止めに「明治四十年十月画リ(□年拾七)という記載がありますが、落款や描写から昭和15年以降の作であり、あくまでも真作なら誤記と思われます。

![]()

![]()

![]()

![]()

初期の明治期の作品と比較してみましょう。

![]()

最晩年 は上記に記載のように「地肌に赤、金で毛書きがされ、毛書きの量も控えめになる。背景は晩年期より簡素化し、構図も前を向く虎の顔や全身に比べて尾や後身が抑えて書いてある。」という描写です。

![]()

青年期から初期 は「南画画法によって虎の縞で形を作り描いている。(輪郭線を描かない)毛書きは白黒で描かれているために全体には薄く白っぽく見える。背景がない。」というようにまず金の毛書きはありません。

![]()

背景の描き方が初期に近いので混同しやすいようです。

![]()

子虎がちょっと稚拙・・?? 「ん~」これが問題ですね。外野の皆さんは贋作だとか好き勝手言いますが、実際に吟味する側は早計なことはできません。別段、ビジネスではないのでじっくり鑑賞して結論を出せばいいことですが・・・。

![]()

表具は面白いのですが、痛みがあります。

![]()

自由自在に作品を比べて作品を愉しめるのは蒐集家ならではと思います。右が初期、左が最晩年ね~![]()

![]()

ま~、大尽の蒐集のように出所のしっかりした真作ばかりではこのような展示で思いをめぐらせることはできませんし・・・![]()

贋作は排除していきますが、真作を贋作と見誤ると贋作を真作とするより罪が重いのです。

さて大橋翠石の虎の作品で作風分類の最後に残っているのが最晩年の作品ですが、これがなかなか入手できません。今回はあくまで「伝」としてお読みください。

親子虎図 伝大橋翠石筆

絹本水墨淡彩軸装 軸先本象牙 合箱

全体サイズ:横*縦 画サイズ:横500*縦1300

大橋翠石の最晩年の作で「地肌に赤、金で毛書きがされ、毛書きの量も控えめになる。背景は晩年期より簡素化し、構図も前を向く虎の顔や全身に比べて尾や後身が抑えて書いてある。」という最晩年の作品の特徴があります。

落款は「糸落款翠石」と称せられるもので 翠石が細く書いてあり、3期と区分される1940年(昭和15年)~1945年(昭和20年)の作と推察されます。

左が本作品の落款と印章。中央は文献資料からの掲載です。なお掛け軸の巻き止めに「明治四十年十月画リ(□年拾七)という記載がありますが、落款や描写から昭和15年以降の作であり、あくまでも真作なら誤記と思われます。

初期の明治期の作品と比較してみましょう。

最晩年 は上記に記載のように「地肌に赤、金で毛書きがされ、毛書きの量も控えめになる。背景は晩年期より簡素化し、構図も前を向く虎の顔や全身に比べて尾や後身が抑えて書いてある。」という描写です。

青年期から初期 は「南画画法によって虎の縞で形を作り描いている。(輪郭線を描かない)毛書きは白黒で描かれているために全体には薄く白っぽく見える。背景がない。」というようにまず金の毛書きはありません。

背景の描き方が初期に近いので混同しやすいようです。

子虎がちょっと稚拙・・?? 「ん~」これが問題ですね。外野の皆さんは贋作だとか好き勝手言いますが、実際に吟味する側は早計なことはできません。別段、ビジネスではないのでじっくり鑑賞して結論を出せばいいことですが・・・。

表具は面白いのですが、痛みがあります。

自由自在に作品を比べて作品を愉しめるのは蒐集家ならではと思います。右が初期、左が最晩年ね~

ま~、大尽の蒐集のように出所のしっかりした真作ばかりではこのような展示で思いをめぐらせることはできませんし・・・

贋作は排除していきますが、真作を贋作と見誤ると贋作を真作とするより罪が重いのです。