今週の「なんでも鑑定団」のテレビ放送を見ていたら、金井烏洲の作品が出品され、なんと80万の評価でした。「ん?」たしか本ブログでも紹介して画家の一人と思い出し、検索してみたら3作品があり、そのうち2作品が本ブログに投稿されていました。

*******************************

安河内眞美氏の寸評は下記のとおりです。

「金井烏洲は江戸時代末期に江戸に出て谷文晁について勉強した。墨を使って大画面をこれだけうまくまとめあげ、重さを感じさせない。力があった絵師なのだろうと感じる。右下に遊印が押してあるが、杜甫の詩で「名垂萬古知何用」とある。色々な想いがこもった印であろう。いずれにしてもこれだけの大作はなかなかない。」

インターネットからの画像は鮮明ではありませんが、出品作は下記の作品のようです。

![]()

*******************************

たしかにこれだけの大きさの作品で出来のよい作品はなかなかないと思われます。ただ、いくらんでも80万は高すぎると思います。

金井烏洲の作品は大きさも評価の対象ながら、晩年の作品が「風後の作」と評されるようにもちろんその出来が大いに関与します。

本ブログで投稿された作品は下記の2作品です。

![]()

左側の作品は「湖山雪霽図」(仮題)です。

*******************************

湖山雪霽図 金井烏洲筆 その1

紙本墨淡彩軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦1980*横603 画サイズ:縦1333*横468

![]()

賛には「湖山雪霽 甲寅(1854年 安政元年)之復月(陰暦11月の別名:冬至があって一陽来復するため言う)烏洲老人 押印(「白沙村翁」の白文朱方印 「林学?」朱文白方印)とあり、59歳頃の作品で、この年の春には中風がやや小康を得た烏洲はさかんに筆を揮ったらしく、この年江山雪眺図など稀有の名作が数多く残し、風后一種の宏逸酒脱の気格を加えた作品を描きました。

![]()

晩年は故郷にアトリエ呑山楼を構え、中風を患うも書画の製作に打ち込み、この晩年の作を「風後の作」といいます。翌安政2年中ばころから病が再発したらしく、画業作詩の一切が知られていません。金井家に伝わる絶筆二幅はこの年書かれた作品ですが、もう筆がふるえて判読に困難なほどです。

*******************************

本作品の投稿記事には「著名な画家の蒐集を追及するより、このような忘れ去られた画家の秀作こそ蒐集の醍醐味といえると思います。」と小生が記しましたが、安河内眞美氏の寸評と相通じる感想かと思います。

![]()

「なんでも鑑定団」には前述のように遊印の説明があり、上記の作品「湖山雪霽図 金井烏洲筆 その1」にも遊印が押印されていますが、本作品の遊印は漢詩の部分ではないようです。

右の作品は「武陵春色」(仮題)です。下記の説明文は内容が「湖山雪霽図 金井烏洲筆 その1」と重複していますが、作品に添付されている資料の写しですので、ご了解願います。

*******************************

武陵春色 金井烏洲筆 その2

紙本墨淡彩軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦1978*横611 画サイズ:縦1337*横474

![]()

賛には「武陵春色 烏洲老□ 押印(「白沙頓翁」の白文朱方印 「翠林巌?主」朱文白方印)とあります。晩年は故郷にアトリエ呑山楼を構え、中風を患うも書画の製作に打ち込んだ。この晩年の作を風後の作と称されます。本作品は60歳頃の作品と思われ、この年の春には中風がやや小康を得た烏洲はさかんに採管を揮ったらしく、この年江山雪眺図など稀有の名作が数多く残し、風后一種の宏逸酒脱の気格を加えた作品を描いています。

![]()

翌安政2年中ばころから病が再発したらしく、画業作詩の一切が知られていません。金井家に伝わる絶筆二幅はこの年書かれたものですが、もう筆がふるえて判読に困難なほどです。武陵春色は武陵桃源と同じく、「世間とかけ離れた平和な別天地。桃源。桃源郷。陶淵明(とうえんめい)「桃花源記」によると、晋(しん)の太元年間に、湖南武陵の人が桃林の奥の洞穴の向こうに出てみると、秦末の戦乱を避けた人々の子孫が住む別天地があって、世の変遷も知らずに平和に暮らしていたという。」の意。

*******************************

本日新たに紹介するのは下記の作品です。重複は上記と同じです。

*******************************

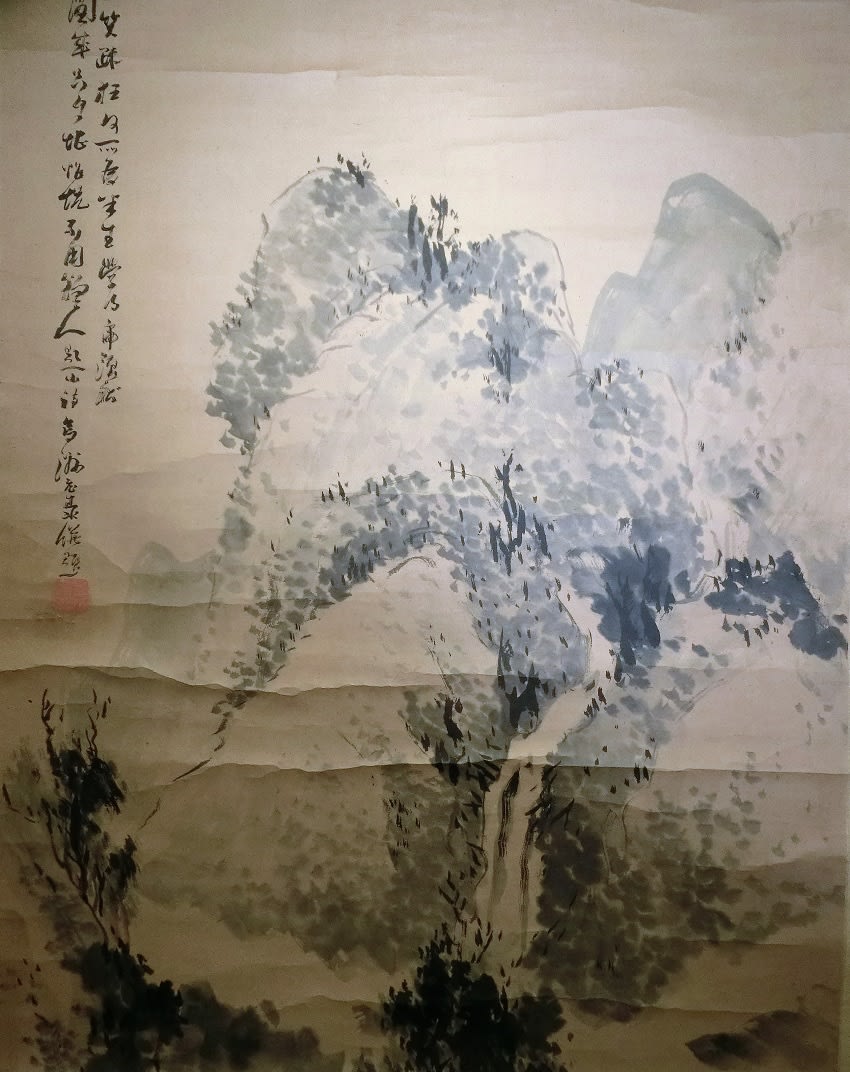

高士観瀑図 金井烏洲筆 その3

紙本水墨軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦2290*横760 画サイズ:縦1320*横630

![]()

賛には「一笑疎桂□以前 米生学□□□□ 図年只□□□□ □□□□人□□□ 烏洲老泰併題 押印(「金□」の白文朱方印)とあります。

![]()

晩年は故郷にアトリエ呑山楼を構え、中風を患うも書画の製作に打ち込んでいます。

![]()

「烏洲老□」と著されていることから、金井烏洲筆のその2の作品「武陵春色」にも同じ落款が記されており同時期の作品と推察されます。

![]()

この晩年の作を「風後の作」と称されます。本作品は60歳頃の作品と思われ、この年の春には中風がやや小康を得た烏洲はさかんに筆を揮ったらしく、この年「江山雪眺図」など稀有の名作が数多く残し、風后一種の宏逸酒脱の気格を加えた作品を描いています。

![]()

翌安政2年中ばころから病が再発したらしく、画業作詩の一切が知られていません。金井家に伝わる絶筆二幅はこの年書かれたものですが、もう筆がふるえて判読に困難なほどです。

*******************************

「なんでも鑑定団」に出品された作品と同じ程度の大作と思われますが、出品作ほどの端正さには欠けています。やはり中風の影響でしょうか?

![]()

痛みのある状況の掛け軸のため、処分検討の作品の中にあり、投稿作品の対象外でしたが、「なんでも鑑定団」に出品された画家ですので思い切って投稿してみることにしました![]()

![]()

*本作品の落款が所蔵作品その2「武陵春色」と近似しており、同一時期の製作でないかと推察されます。「武陵春色」もまたその1の「湖山雪霽図」と同一印章が押印されています。

それらから製作年代を推測すると

その1 「湖山雪霽図」:安政元年11月

その2 「武陵春色」 :安政元年春、もしくは安政2年春

その3 「高士観瀑図」:安政2年 夏

「安政元年の春には中風がやや小康を得た烏洲はさかんに筆を揮ったらしく、この年「江山雪眺図」など稀有の名作を数多く残し、風后一種の宏逸酒脱の気格を加えた作品を描きました。」

「安政2年中ばころから病が再発したらしく、画業作詩の一切が知られていません。金井家に伝わる絶筆二幅はこの年書かれた作品ですが、もう筆がふるえて判読に困難なほどです。」

「安政元年から2年までの作を「風後の作」と称し、この頃の作品が金井烏洲の傑作と評され、酒脱の気格を加えた作品を描いています。」

という資料からこられの3作品は貴重な作品と思われます。ただし その3「高士観瀑図」は筆に乱れが見え始めています。

作品の出来を見てみると、安政元年から2年までの作の「風後の作」以外の作品はあまりみるべき作品が少ないともいえます。インターネットの画像で見る限り「赤壁夜遊図」、「江山雪眺図」、「なんでも鑑定団」出品作は例外に別格の出来栄えのようです。

伊勢崎市重文「赤壁夜游図」(左) 「秋山清爽図」(群馬県立歴史博物館蔵)(右)

![]()

![]()

つまり金井烏洲の作品すべてが「なんでも鑑定団」のような評価は受けないということです。「風後の作」の時期以外の通常の出来なら金井烏洲の作品の市場価格は1万から2万という相場であり、下手をすると買い取り手はつかないほどです。

さて、床の手前の皿は「蛸」、風鎮には井上萬二の染付に変えてみました。ちょっと風鎮で重くして折れが少し目立たないようにと・・。

![]()

皿の作者や井上萬二を知らない/kuri_1/} 前に投稿している作品なので説明は省略します。

ところで同じ番組で浮世絵の鳥居派二代目鳥居清倍の浮世絵版画が出品されていましたが、再版という鑑定結果でした。本ブログでは鳥居派三代目鳥居清満の作品を紹介していますが、浮世絵版画は非常に複雑でわかりにくい分野です。素人ではとても判別がつきにくいし、作品が美術的にどうかというと小生は今ひとつつまらない分野だと思います。あまりにもマニアック過ぎますね。

*******************************

安河内眞美氏の寸評は下記のとおりです。

「金井烏洲は江戸時代末期に江戸に出て谷文晁について勉強した。墨を使って大画面をこれだけうまくまとめあげ、重さを感じさせない。力があった絵師なのだろうと感じる。右下に遊印が押してあるが、杜甫の詩で「名垂萬古知何用」とある。色々な想いがこもった印であろう。いずれにしてもこれだけの大作はなかなかない。」

インターネットからの画像は鮮明ではありませんが、出品作は下記の作品のようです。

*******************************

たしかにこれだけの大きさの作品で出来のよい作品はなかなかないと思われます。ただ、いくらんでも80万は高すぎると思います。

金井烏洲の作品は大きさも評価の対象ながら、晩年の作品が「風後の作」と評されるようにもちろんその出来が大いに関与します。

本ブログで投稿された作品は下記の2作品です。

左側の作品は「湖山雪霽図」(仮題)です。

*******************************

湖山雪霽図 金井烏洲筆 その1

紙本墨淡彩軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦1980*横603 画サイズ:縦1333*横468

賛には「湖山雪霽 甲寅(1854年 安政元年)之復月(陰暦11月の別名:冬至があって一陽来復するため言う)烏洲老人 押印(「白沙村翁」の白文朱方印 「林学?」朱文白方印)とあり、59歳頃の作品で、この年の春には中風がやや小康を得た烏洲はさかんに筆を揮ったらしく、この年江山雪眺図など稀有の名作が数多く残し、風后一種の宏逸酒脱の気格を加えた作品を描きました。

晩年は故郷にアトリエ呑山楼を構え、中風を患うも書画の製作に打ち込み、この晩年の作を「風後の作」といいます。翌安政2年中ばころから病が再発したらしく、画業作詩の一切が知られていません。金井家に伝わる絶筆二幅はこの年書かれた作品ですが、もう筆がふるえて判読に困難なほどです。

*******************************

本作品の投稿記事には「著名な画家の蒐集を追及するより、このような忘れ去られた画家の秀作こそ蒐集の醍醐味といえると思います。」と小生が記しましたが、安河内眞美氏の寸評と相通じる感想かと思います。

「なんでも鑑定団」には前述のように遊印の説明があり、上記の作品「湖山雪霽図 金井烏洲筆 その1」にも遊印が押印されていますが、本作品の遊印は漢詩の部分ではないようです。

右の作品は「武陵春色」(仮題)です。下記の説明文は内容が「湖山雪霽図 金井烏洲筆 その1」と重複していますが、作品に添付されている資料の写しですので、ご了解願います。

*******************************

武陵春色 金井烏洲筆 その2

紙本墨淡彩軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦1978*横611 画サイズ:縦1337*横474

賛には「武陵春色 烏洲老□ 押印(「白沙頓翁」の白文朱方印 「翠林巌?主」朱文白方印)とあります。晩年は故郷にアトリエ呑山楼を構え、中風を患うも書画の製作に打ち込んだ。この晩年の作を風後の作と称されます。本作品は60歳頃の作品と思われ、この年の春には中風がやや小康を得た烏洲はさかんに採管を揮ったらしく、この年江山雪眺図など稀有の名作が数多く残し、風后一種の宏逸酒脱の気格を加えた作品を描いています。

翌安政2年中ばころから病が再発したらしく、画業作詩の一切が知られていません。金井家に伝わる絶筆二幅はこの年書かれたものですが、もう筆がふるえて判読に困難なほどです。武陵春色は武陵桃源と同じく、「世間とかけ離れた平和な別天地。桃源。桃源郷。陶淵明(とうえんめい)「桃花源記」によると、晋(しん)の太元年間に、湖南武陵の人が桃林の奥の洞穴の向こうに出てみると、秦末の戦乱を避けた人々の子孫が住む別天地があって、世の変遷も知らずに平和に暮らしていたという。」の意。

*******************************

本日新たに紹介するのは下記の作品です。重複は上記と同じです。

*******************************

高士観瀑図 金井烏洲筆 その3

紙本水墨軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦2290*横760 画サイズ:縦1320*横630

賛には「一笑疎桂□以前 米生学□□□□ 図年只□□□□ □□□□人□□□ 烏洲老泰併題 押印(「金□」の白文朱方印)とあります。

晩年は故郷にアトリエ呑山楼を構え、中風を患うも書画の製作に打ち込んでいます。

「烏洲老□」と著されていることから、金井烏洲筆のその2の作品「武陵春色」にも同じ落款が記されており同時期の作品と推察されます。

この晩年の作を「風後の作」と称されます。本作品は60歳頃の作品と思われ、この年の春には中風がやや小康を得た烏洲はさかんに筆を揮ったらしく、この年「江山雪眺図」など稀有の名作が数多く残し、風后一種の宏逸酒脱の気格を加えた作品を描いています。

翌安政2年中ばころから病が再発したらしく、画業作詩の一切が知られていません。金井家に伝わる絶筆二幅はこの年書かれたものですが、もう筆がふるえて判読に困難なほどです。

*******************************

「なんでも鑑定団」に出品された作品と同じ程度の大作と思われますが、出品作ほどの端正さには欠けています。やはり中風の影響でしょうか?

痛みのある状況の掛け軸のため、処分検討の作品の中にあり、投稿作品の対象外でしたが、「なんでも鑑定団」に出品された画家ですので思い切って投稿してみることにしました

*本作品の落款が所蔵作品その2「武陵春色」と近似しており、同一時期の製作でないかと推察されます。「武陵春色」もまたその1の「湖山雪霽図」と同一印章が押印されています。

それらから製作年代を推測すると

その1 「湖山雪霽図」:安政元年11月

その2 「武陵春色」 :安政元年春、もしくは安政2年春

その3 「高士観瀑図」:安政2年 夏

「安政元年の春には中風がやや小康を得た烏洲はさかんに筆を揮ったらしく、この年「江山雪眺図」など稀有の名作を数多く残し、風后一種の宏逸酒脱の気格を加えた作品を描きました。」

「安政2年中ばころから病が再発したらしく、画業作詩の一切が知られていません。金井家に伝わる絶筆二幅はこの年書かれた作品ですが、もう筆がふるえて判読に困難なほどです。」

「安政元年から2年までの作を「風後の作」と称し、この頃の作品が金井烏洲の傑作と評され、酒脱の気格を加えた作品を描いています。」

という資料からこられの3作品は貴重な作品と思われます。ただし その3「高士観瀑図」は筆に乱れが見え始めています。

作品の出来を見てみると、安政元年から2年までの作の「風後の作」以外の作品はあまりみるべき作品が少ないともいえます。インターネットの画像で見る限り「赤壁夜遊図」、「江山雪眺図」、「なんでも鑑定団」出品作は例外に別格の出来栄えのようです。

伊勢崎市重文「赤壁夜游図」(左) 「秋山清爽図」(群馬県立歴史博物館蔵)(右)

つまり金井烏洲の作品すべてが「なんでも鑑定団」のような評価は受けないということです。「風後の作」の時期以外の通常の出来なら金井烏洲の作品の市場価格は1万から2万という相場であり、下手をすると買い取り手はつかないほどです。

さて、床の手前の皿は「蛸」、風鎮には井上萬二の染付に変えてみました。ちょっと風鎮で重くして折れが少し目立たないようにと・・。

皿の作者や井上萬二を知らない/kuri_1/} 前に投稿している作品なので説明は省略します。

ところで同じ番組で浮世絵の鳥居派二代目鳥居清倍の浮世絵版画が出品されていましたが、再版という鑑定結果でした。本ブログでは鳥居派三代目鳥居清満の作品を紹介していますが、浮世絵版画は非常に複雑でわかりにくい分野です。素人ではとても判別がつきにくいし、作品が美術的にどうかというと小生は今ひとつつまらない分野だと思います。あまりにもマニアック過ぎますね。