相変わらず週末は小生から離れない息子です。作業スペースまでプラレールを持ち込んで電車遊びにつき合わされます。

こちらが作業していると脇ではおもちゃのカタログを熱心に見ています。くちゃくちゃになるまでカタログの細かい写真まで見込んで覚えています。三歳児ながらこういうマニアックなところは早くも蒐集癖の血筋の兆候か・・・![]()

![]()

展示室を走り回り、棒を振り回し、接着剤を片手に遊び呆けているのですが、不思議に作品にはまだ悪さはしません。

今週から息子は一人で幼稚園に通いだしました。帰宅すると小生がいつものように着替えている脇で息子から逐次、一日の報告があります。

本日は男の隠れ家に所蔵されている最後の刀剣の研ぎが完了した作品紹介です。

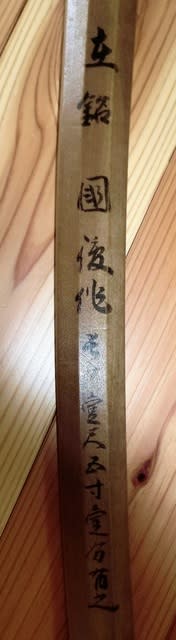

脇差 銘国?(以下不明)

長さ455(一尺五寸)*反り13(四分) 目釘4個

銘「国?以下不明」 室町時代末期以前 古刀

![]()

![]()

本家の祖母が別家である小生の父母に預けた(譲った)作品です。もともと本家の知人が借金の代償に本家に預けたものですが、跡継ぎの放蕩?息子ではなにをするか危ないし、また換金してしまう可能性もあるということで、本家には置いてはおけず次男である父のもとに譲るという祖母の判断があったと思われます。

![]()

そのまま我が家の蔵の箪笥に長きにわたり隠され、前の所蔵者が好かない人物ということで母が登録証を処分したため、平成3年の引越しに際して、小生が新規に登録しなおした刀剣です。

専門店の所見によると鎌倉末期から室町時代にかけての作だそうで、実際の戦に使われたものだそうです。

もともとの既存の白鞘には有名な「国俊作」と記されていますが、信憑性は少ないと思われます。当方も信憑性はないので、古い鞘を削ってこの記述を消してくださいと申し出ましたが、お店の方の判断では消さないほうがいいということで鞘は新規の製作しております。

![]()

![]()

![]()

2016年9月から2017年4月にかけて銀座の「刀剣柴田」に研ぎを依頼し、所見も受けています。、銘は「国行?」かもしれないそうです。何度か研いでいるので、細身になっているらしく、目釘の4個ととなっており、もともと現在より少し長めの脇差であったようです。時代の経過の割には状態が良好な作品のようです。

刀剣は何十年かに一度は研ぐことになりますが、極力保存を良くして研ぎの回数を減らすのが長きにわたり刀剣が存続できるもののようです。

*研ぎ費用は約18万円(新たに白鞘を製作しています。)

この作品とは別に飾っておいた刀剣を見た義母が、「家に古くからあった刀剣類は跡継ぎが所蔵しているが、刀掛けはあったはず。」というのですが、小生は覚えがありません。どうも鹿の角でできたもので分解されて保管されていたようです。

![]()

納戸の棚にあったそれらしきものを組み立てるとよくある見かける鹿の刀掛けになりました。鹿の以外は木部は欅のようです。

研いで鞘を新規に製作したので、刀は鞘にはきっちり差し込んでは入れてません。鞘の収縮が落ち着くまではそのようにしておくのが基本のようです。

![]()

いつのものように登録証や手入れの経緯などを記したフォルダーとともに保存します。刀剣と登録証は別々に保管します。(一緒に保管する人もいますが、盗難対策上は別々がいいと思います。)

刀剣を刀掛けに長く置きっ放しはよくありません。なお蒔絵の刀掛けも陽の当たるところに長く飾っておくのはよくなく、箱に入れて保存するのも基本です。

![]()

室町末期はあるという古い刀剣で、実際の戦で使われ、何らかの縁で本作品もまた小生に伝来した刀剣です。今までに七振りを研ぎ直しましたが、重要貴重刀剣に認定されている作品もありますが、金銭的な価値より古(いにしえ)からの縁を感じる刀剣類です。

息子が放蕩息子、危険人物とみなしたらまたどこかへ・・・![]()

こちらが作業していると脇ではおもちゃのカタログを熱心に見ています。くちゃくちゃになるまでカタログの細かい写真まで見込んで覚えています。三歳児ながらこういうマニアックなところは早くも蒐集癖の血筋の兆候か・・・

展示室を走り回り、棒を振り回し、接着剤を片手に遊び呆けているのですが、不思議に作品にはまだ悪さはしません。

今週から息子は一人で幼稚園に通いだしました。帰宅すると小生がいつものように着替えている脇で息子から逐次、一日の報告があります。

本日は男の隠れ家に所蔵されている最後の刀剣の研ぎが完了した作品紹介です。

脇差 銘国?(以下不明)

長さ455(一尺五寸)*反り13(四分) 目釘4個

銘「国?以下不明」 室町時代末期以前 古刀

本家の祖母が別家である小生の父母に預けた(譲った)作品です。もともと本家の知人が借金の代償に本家に預けたものですが、跡継ぎの放蕩?息子ではなにをするか危ないし、また換金してしまう可能性もあるということで、本家には置いてはおけず次男である父のもとに譲るという祖母の判断があったと思われます。

そのまま我が家の蔵の箪笥に長きにわたり隠され、前の所蔵者が好かない人物ということで母が登録証を処分したため、平成3年の引越しに際して、小生が新規に登録しなおした刀剣です。

専門店の所見によると鎌倉末期から室町時代にかけての作だそうで、実際の戦に使われたものだそうです。

もともとの既存の白鞘には有名な「国俊作」と記されていますが、信憑性は少ないと思われます。当方も信憑性はないので、古い鞘を削ってこの記述を消してくださいと申し出ましたが、お店の方の判断では消さないほうがいいということで鞘は新規の製作しております。

2016年9月から2017年4月にかけて銀座の「刀剣柴田」に研ぎを依頼し、所見も受けています。、銘は「国行?」かもしれないそうです。何度か研いでいるので、細身になっているらしく、目釘の4個ととなっており、もともと現在より少し長めの脇差であったようです。時代の経過の割には状態が良好な作品のようです。

刀剣は何十年かに一度は研ぐことになりますが、極力保存を良くして研ぎの回数を減らすのが長きにわたり刀剣が存続できるもののようです。

*研ぎ費用は約18万円(新たに白鞘を製作しています。)

この作品とは別に飾っておいた刀剣を見た義母が、「家に古くからあった刀剣類は跡継ぎが所蔵しているが、刀掛けはあったはず。」というのですが、小生は覚えがありません。どうも鹿の角でできたもので分解されて保管されていたようです。

納戸の棚にあったそれらしきものを組み立てるとよくある見かける鹿の刀掛けになりました。鹿の以外は木部は欅のようです。

研いで鞘を新規に製作したので、刀は鞘にはきっちり差し込んでは入れてません。鞘の収縮が落ち着くまではそのようにしておくのが基本のようです。

いつのものように登録証や手入れの経緯などを記したフォルダーとともに保存します。刀剣と登録証は別々に保管します。(一緒に保管する人もいますが、盗難対策上は別々がいいと思います。)

刀剣を刀掛けに長く置きっ放しはよくありません。なお蒔絵の刀掛けも陽の当たるところに長く飾っておくのはよくなく、箱に入れて保存するのも基本です。

室町末期はあるという古い刀剣で、実際の戦で使われ、何らかの縁で本作品もまた小生に伝来した刀剣です。今までに七振りを研ぎ直しましたが、重要貴重刀剣に認定されている作品もありますが、金銭的な価値より古(いにしえ)からの縁を感じる刀剣類です。

息子が放蕩息子、危険人物とみなしたらまたどこかへ・・・