先週の金曜日は東京国立博物館で開催の故宮展が夜遅くまで開催されているので、家内と息子と3人で仕事終了後に、上野で待ち合わせて回覧しました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

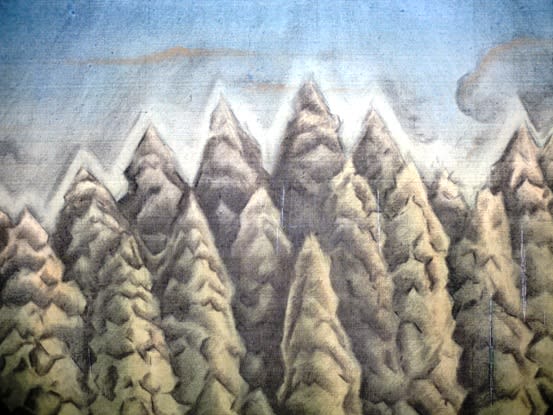

「神品至宝」とありましたが、いまひとつぴんときません。これはあくまでも中国人的な趣味のコレクションという前提で見ないと意外とつまらな展示会です。要は完ぺき主義的な作品ばかりです。書に興味のある方はどうぞ、といった展覧会ですね。

陶磁器は現代の技術がすでに追い越していますし、絵画は細密画や古い作品が多くガス越しではフラストレーションがたまります。

玉や刺繍は皇帝趣味・・。ま〜、期待したほどの展示会ではありませんが、金曜日の夕方はそれなりにゆっくりみられます。息子がぐずって途中で寝かしつけるのにひと苦労でした。

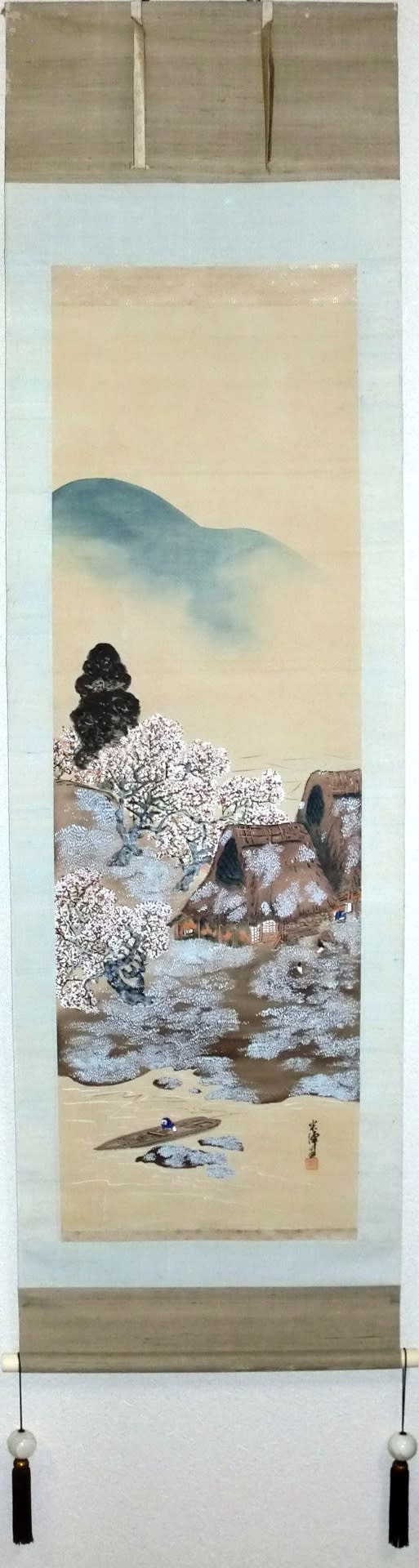

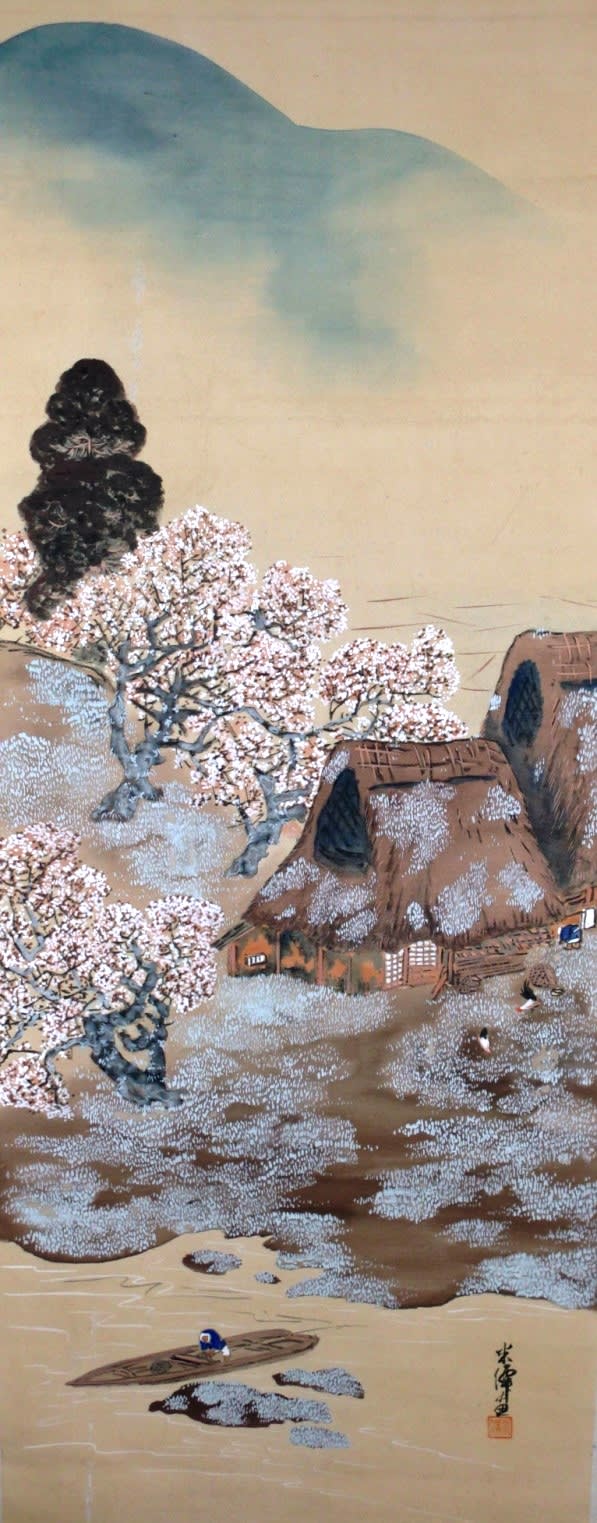

本日は寺崎廣業の美人画ですが、寺崎廣業の美人画は非常に人気があります。というより「ありました」という表現のほうがいいかもしれません。人気があったゆえに贋作も多かったようです。当然、寺崎廣業の美人画には秋田美人の要素が入っているように思います。

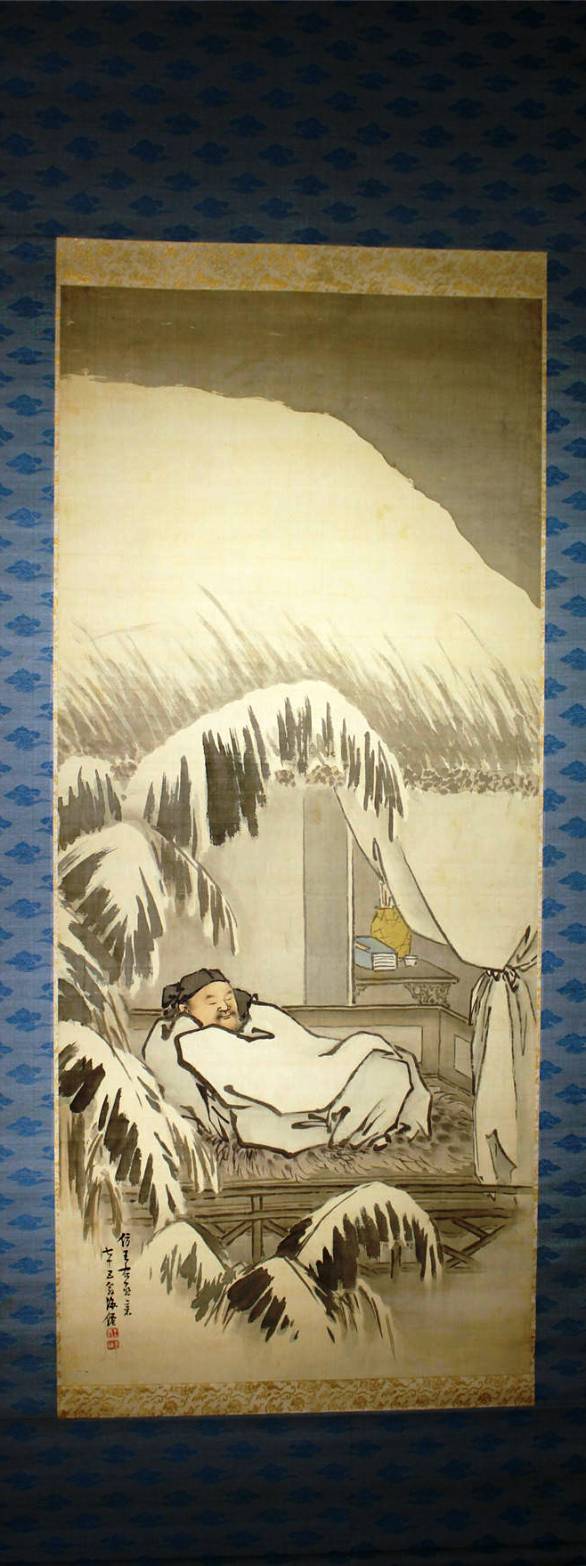

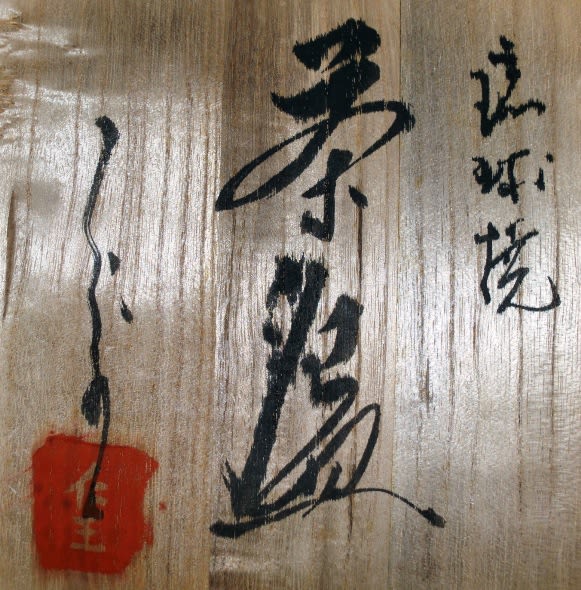

萩ニ扇美人図 伝寺崎廣業筆 その30

絹本着色軸装 軸先木製 合箱入

全体サイズ:縦1885*横520 画サイズ:縦1102*横398

Image may be NSFW.

Clik here to view.

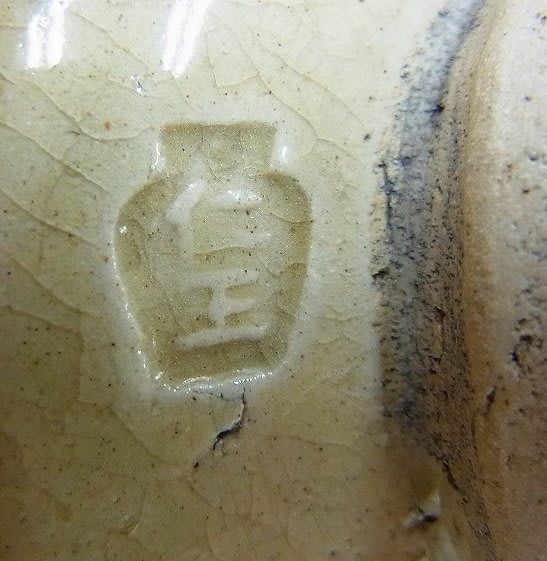

落款は「二本廣業」の書体であり、明治35年頃から42年頃までの7年くらいの間の落款の書体とされています。印章は「廣業之印」の朱文白方印が押印されています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この印章は廣業の代表作である「秋苑」(明治32年 東京国立博物館所蔵)にも押印されています。この印章を押印している作品は少なく当方では判断材用に乏しいことから真贋の判定は「伝」とします。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

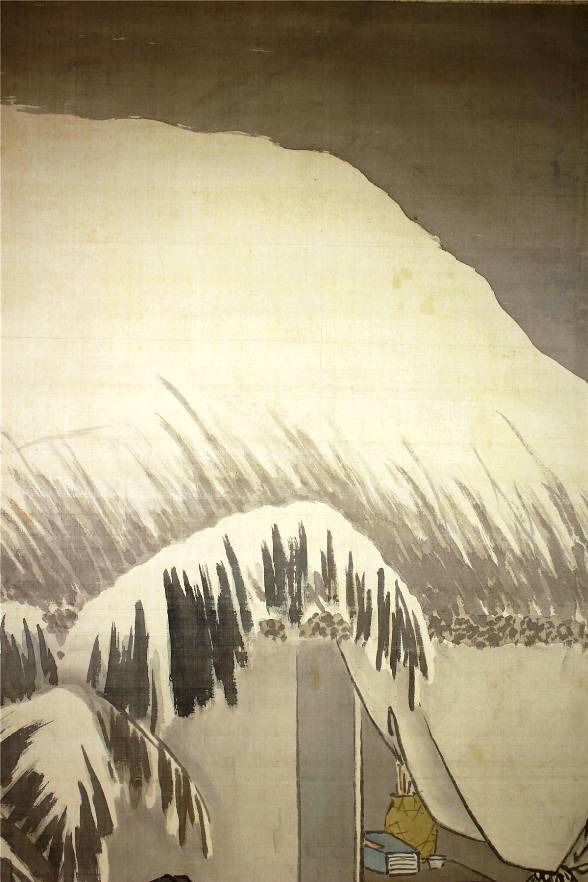

この頃の廣業は、1898年(明治31年)東京美術学校助教授に迎えられ、翌年校長岡倉天心排斥運動がおこり、天心派の彼は美校を去りましたが、天心と橋本雅邦は日本美術院を興し、橋本門下の横山大観・下村観山らとともに広業もこれに参加しています。明治34年に、美術学校教授に復し天籟散人と号しました。1904年(明治37年)には日露戦争の従軍画家となり軍神橘大隊長と知り合ったが健康を害して3か月で帰国しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本作品は真作ならば、明治35年頃の作品と推察されますが、痛みがあり再表具されています。表具はちょっとおもしろい表具になっていますね。

再表具に際してシミ抜きしたかどうかは解りませんが、シミ抜きが可能かどうかは真贋をきちんとしてうえでの判断となります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

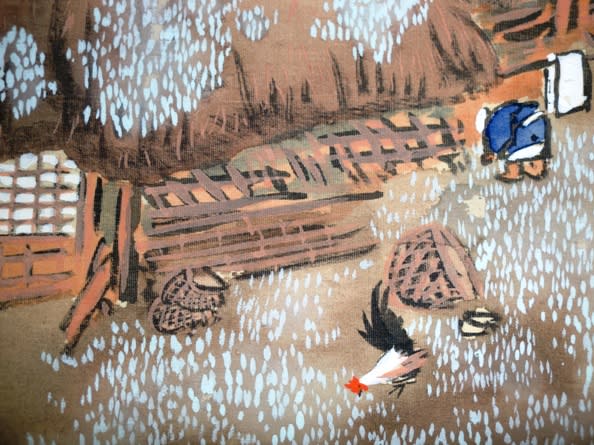

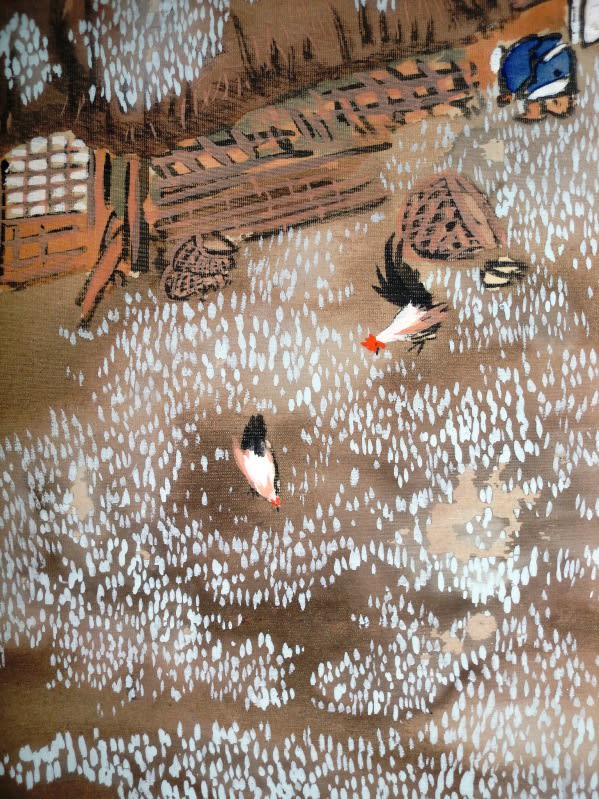

描かれてる草花はおそらく萩の花、着物はもみじ・・。両方ともに胡粉で白く描かれいるのはとてもセンスが良いというのは家内の評価です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

悩ましい一作です。美人という意味ではなくて、簡素ながら品格があってよさそうな作品という意味です。趣味に合わない展覧会を観ているより、手元に作品を観て所蔵欲と贋作とのハザマで揺れ動くほうがよっぽど勉強になります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「神品至宝」とありましたが、いまひとつぴんときません。これはあくまでも中国人的な趣味のコレクションという前提で見ないと意外とつまらな展示会です。要は完ぺき主義的な作品ばかりです。書に興味のある方はどうぞ、といった展覧会ですね。

陶磁器は現代の技術がすでに追い越していますし、絵画は細密画や古い作品が多くガス越しではフラストレーションがたまります。

玉や刺繍は皇帝趣味・・。ま〜、期待したほどの展示会ではありませんが、金曜日の夕方はそれなりにゆっくりみられます。息子がぐずって途中で寝かしつけるのにひと苦労でした。

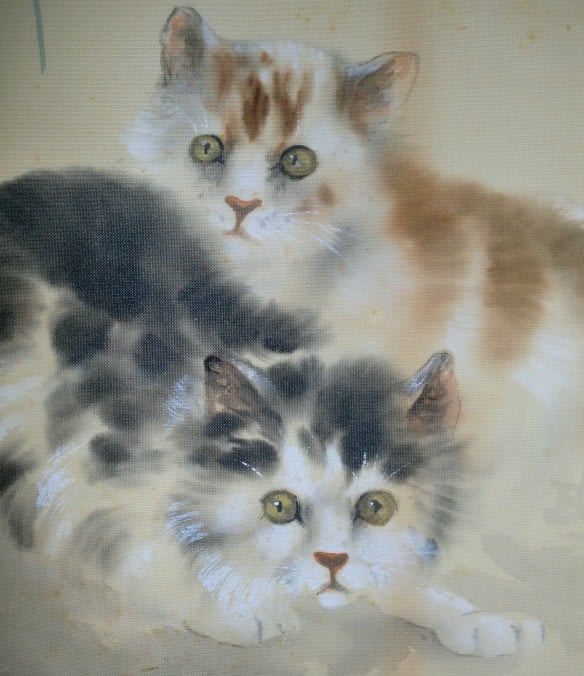

本日は寺崎廣業の美人画ですが、寺崎廣業の美人画は非常に人気があります。というより「ありました」という表現のほうがいいかもしれません。人気があったゆえに贋作も多かったようです。当然、寺崎廣業の美人画には秋田美人の要素が入っているように思います。

萩ニ扇美人図 伝寺崎廣業筆 その30

絹本着色軸装 軸先木製 合箱入

全体サイズ:縦1885*横520 画サイズ:縦1102*横398

Image may be NSFW.

Clik here to view.

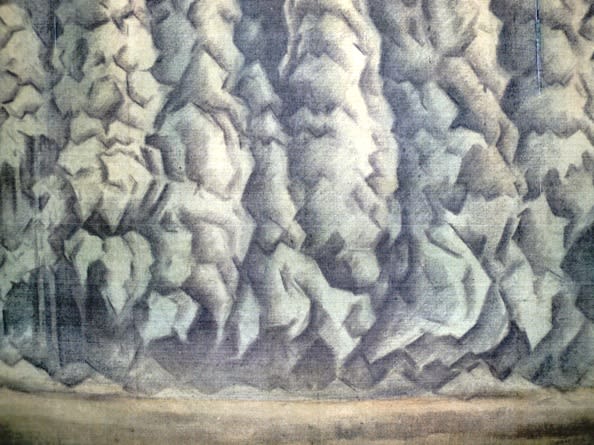

落款は「二本廣業」の書体であり、明治35年頃から42年頃までの7年くらいの間の落款の書体とされています。印章は「廣業之印」の朱文白方印が押印されています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この印章は廣業の代表作である「秋苑」(明治32年 東京国立博物館所蔵)にも押印されています。この印章を押印している作品は少なく当方では判断材用に乏しいことから真贋の判定は「伝」とします。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この頃の廣業は、1898年(明治31年)東京美術学校助教授に迎えられ、翌年校長岡倉天心排斥運動がおこり、天心派の彼は美校を去りましたが、天心と橋本雅邦は日本美術院を興し、橋本門下の横山大観・下村観山らとともに広業もこれに参加しています。明治34年に、美術学校教授に復し天籟散人と号しました。1904年(明治37年)には日露戦争の従軍画家となり軍神橘大隊長と知り合ったが健康を害して3か月で帰国しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

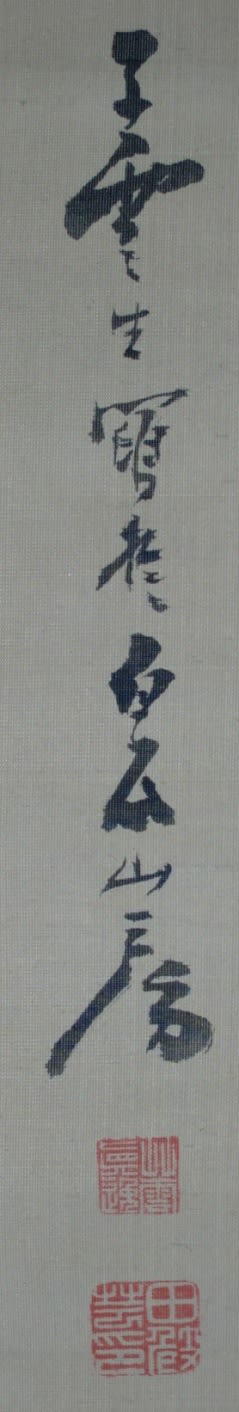

本作品は真作ならば、明治35年頃の作品と推察されますが、痛みがあり再表具されています。表具はちょっとおもしろい表具になっていますね。

再表具に際してシミ抜きしたかどうかは解りませんが、シミ抜きが可能かどうかは真贋をきちんとしてうえでの判断となります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

描かれてる草花はおそらく萩の花、着物はもみじ・・。両方ともに胡粉で白く描かれいるのはとてもセンスが良いというのは家内の評価です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

悩ましい一作です。美人という意味ではなくて、簡素ながら品格があってよさそうな作品という意味です。趣味に合わない展覧会を観ているより、手元に作品を観て所蔵欲と贋作とのハザマで揺れ動くほうがよっぽど勉強になります。