昨日は家内と息子を連れて母を訪ねました。ベビーカーを押して都内を移動すると東京という街がいかに弱者に冷徹なところか良く解ります。

![]()

まず車椅子やベビーカーのためのエレベータがない駅がたくさんあります。前述の移動では「南浦和」の武蔵野線のホーム・・。あれだけの乗客が乗り降りしながらまったくの配慮のなさはJRの怠慢としか言いようがありませんねエレベーターはむろんエスカレーターのありません。健常者は感じないでしょうが、ひとたび病人や年寄りの介護や当事者になったら、東京の街の不便さは最悪です。

田舎では絶対に考えられませんでした。65歳過ぎたら東京から脱却することにします。

ついでながら、車椅子やベビーカーを優先しない人はたくさんいます。席を譲らない人もたくさんいます。スマートフォンを覗いて知らんぷり・・、スマートフォンを多くの人が電車で使用している光景は異常ですね。周りとの関わりを拒否しているかのようです。会社でも集合や飲み会に来ない社員が多くいますが、これも同じ現象に見えます。このような社員に有能な社員は見たことがありません。

さて整理する作品も残り少なくなり、残っているの氏素性の解らぬ作品ばかり・・。

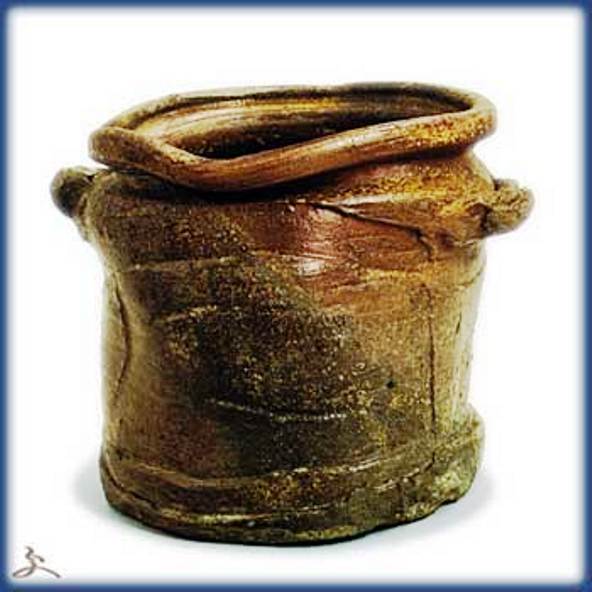

宋胡録・・スンコロクと称されます。いくつか本ブログでも投稿した作品群ですが、近年?非常に人気が高くタイで作られた贋作も多く出回っているようです。贋作とは言わないまでも模倣品もあり、また発掘品の高台に粘土を貼り付けて焼いた作品もあるようです。さて本作品は近代の作??

![]()

宋胡録青磁蓋物(キャンディポット)

口径104*最大胴径118*高台径*高さ173

![]()

宋胡録青磁ではこれだけの大きさでかつ共蓋の作品は見たことがありません。一般的は小さな作品が多く、その素朴さと愛らしさにおいて人気があるようです。

![]()

宋胡録青磁では漆の蓋を用いて水指に用いている作品はありますが、共蓋でのこのような作品は非常の珍しいと思われます。本作品は水指というよりもちょっと大きめのキャンディポットといったところでしょうね。

![]()

***********************************************

参考作品

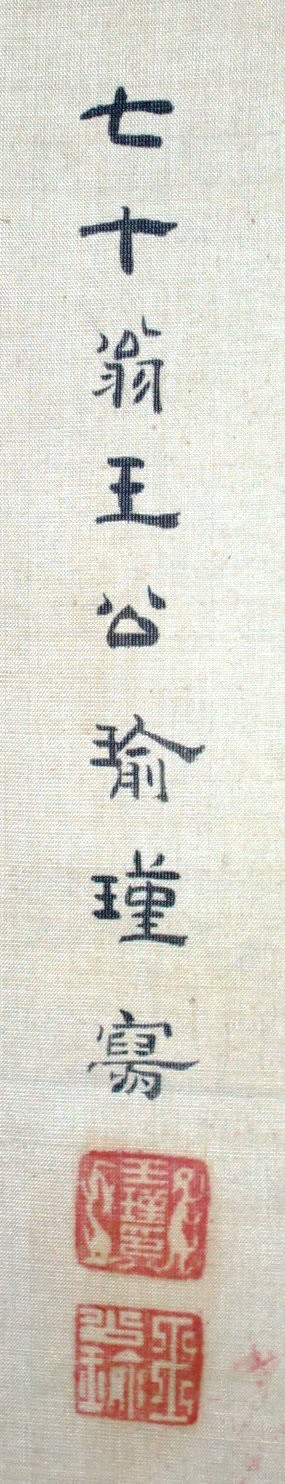

宗久草庵 特別企画展示室

宋胡録青磁鎬文広口壺(替蓋付き)

タイ シ サッチャナライ窯 高さ 134mm 直径 167mm

![]()

木内宗久:日本の伝統文化である茶道に生かせる作品を中心に東南アジア古陶磁を収集されました。茶道に東南アジア陶磁を取り入れることは、安土・桃山時代に始まっています。

***********************************************

宋胡録青磁は現在のタイ王国、スコータイ王朝時代にスワンカローク窯にて中国陶磁の影響を受けて焼かれた青磁でいわゆる「宋胡録青磁」と呼ばれています。

![]()

本作品は表面に焼成時のフリモノがあります。また釉が高台部分まで垂れていますが、宋胡録青磁にはよくあることです。また蓋と口縁に補修跡があることから、14世紀頃の作品の発掘品の可能性もありますが、製作時期などの詳細は不明です。

![]()

氏素性な解らぬ作品に食指が動いてしますという好奇心・・![]()

![]()

下手な金繕いはしました。

まず車椅子やベビーカーのためのエレベータがない駅がたくさんあります。前述の移動では「南浦和」の武蔵野線のホーム・・。あれだけの乗客が乗り降りしながらまったくの配慮のなさはJRの怠慢としか言いようがありませんねエレベーターはむろんエスカレーターのありません。健常者は感じないでしょうが、ひとたび病人や年寄りの介護や当事者になったら、東京の街の不便さは最悪です。

田舎では絶対に考えられませんでした。65歳過ぎたら東京から脱却することにします。

ついでながら、車椅子やベビーカーを優先しない人はたくさんいます。席を譲らない人もたくさんいます。スマートフォンを覗いて知らんぷり・・、スマートフォンを多くの人が電車で使用している光景は異常ですね。周りとの関わりを拒否しているかのようです。会社でも集合や飲み会に来ない社員が多くいますが、これも同じ現象に見えます。このような社員に有能な社員は見たことがありません。

さて整理する作品も残り少なくなり、残っているの氏素性の解らぬ作品ばかり・・。

宋胡録・・スンコロクと称されます。いくつか本ブログでも投稿した作品群ですが、近年?非常に人気が高くタイで作られた贋作も多く出回っているようです。贋作とは言わないまでも模倣品もあり、また発掘品の高台に粘土を貼り付けて焼いた作品もあるようです。さて本作品は近代の作??

宋胡録青磁蓋物(キャンディポット)

口径104*最大胴径118*高台径*高さ173

宋胡録青磁ではこれだけの大きさでかつ共蓋の作品は見たことがありません。一般的は小さな作品が多く、その素朴さと愛らしさにおいて人気があるようです。

宋胡録青磁では漆の蓋を用いて水指に用いている作品はありますが、共蓋でのこのような作品は非常の珍しいと思われます。本作品は水指というよりもちょっと大きめのキャンディポットといったところでしょうね。

***********************************************

参考作品

宗久草庵 特別企画展示室

宋胡録青磁鎬文広口壺(替蓋付き)

タイ シ サッチャナライ窯 高さ 134mm 直径 167mm

木内宗久:日本の伝統文化である茶道に生かせる作品を中心に東南アジア古陶磁を収集されました。茶道に東南アジア陶磁を取り入れることは、安土・桃山時代に始まっています。

***********************************************

宋胡録青磁は現在のタイ王国、スコータイ王朝時代にスワンカローク窯にて中国陶磁の影響を受けて焼かれた青磁でいわゆる「宋胡録青磁」と呼ばれています。

本作品は表面に焼成時のフリモノがあります。また釉が高台部分まで垂れていますが、宋胡録青磁にはよくあることです。また蓋と口縁に補修跡があることから、14世紀頃の作品の発掘品の可能性もありますが、製作時期などの詳細は不明です。

氏素性な解らぬ作品に食指が動いてしますという好奇心・・

下手な金繕いはしました。

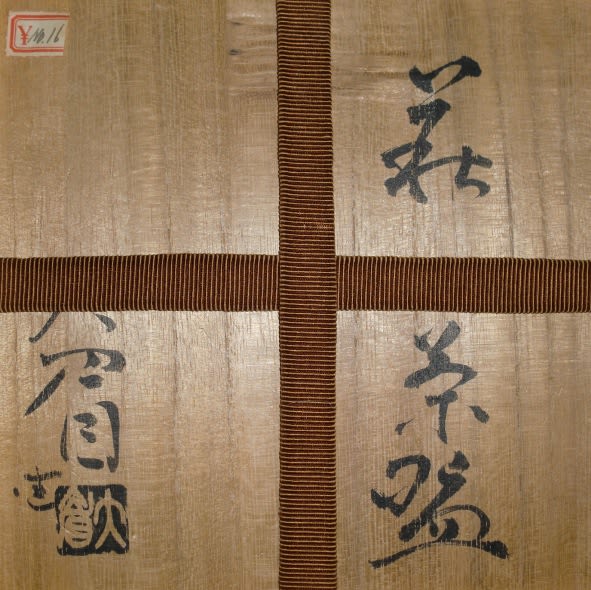

ので、太巻きにして保存箱をあつらえました。このようなことに労力をかけるのも蒐集する者の務めかもしれません。

ので、太巻きにして保存箱をあつらえました。このようなことに労力をかけるのも蒐集する者の務めかもしれません。