少しでも晴れてくると家内と幸紀は「どこかへ行こうよ」という眼で訴えかけてきます。当方は郷里では行ったところがあまりないので、乗り気ではありませんが、家内はどこからか穴場を見つけてくるようです。

今回は廃線となった小坂鉄道・・・。レールバイク??

![]()

大館から十和田湖に向かう樹海ラインの道路の途中の廃線となった小坂鉄道の駅。2駅間をレールバイクと称する乗り物・・・。幸紀は危ないので我々はトロッコです。

![]()

結構人気あるようで、待ち時間があります。沢沿いを風が通り抜け涼しい乗り物のた旅。

![]()

半分のところでユーターンです。

![]()

途中に川がありスリル満点??

![]()

田舎をちょっぴり満喫できますね。

![]()

家内共々、幸紀もご機嫌です。これは楽な家庭サービス![]()

![]()

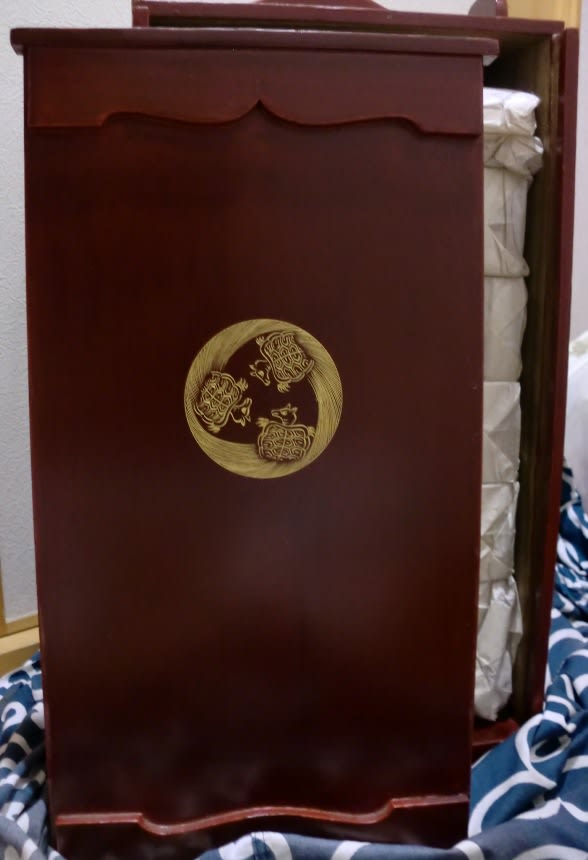

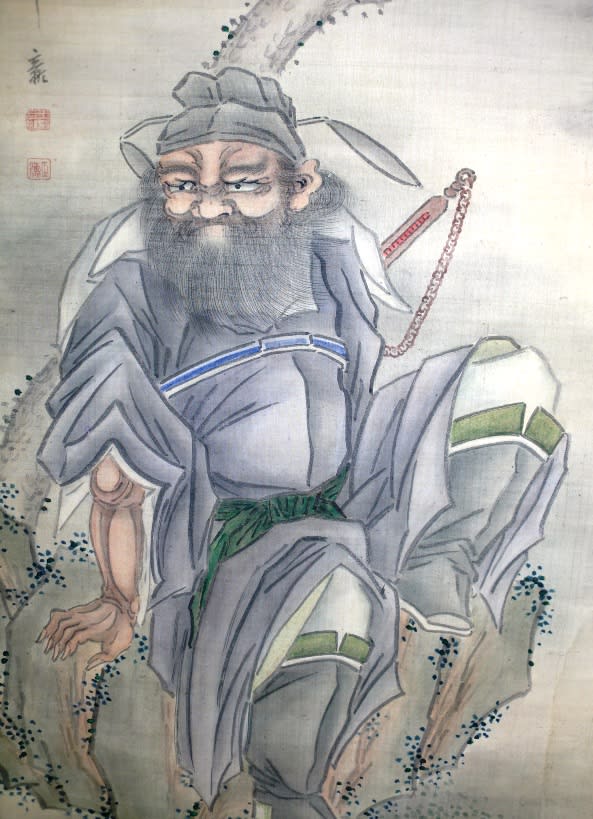

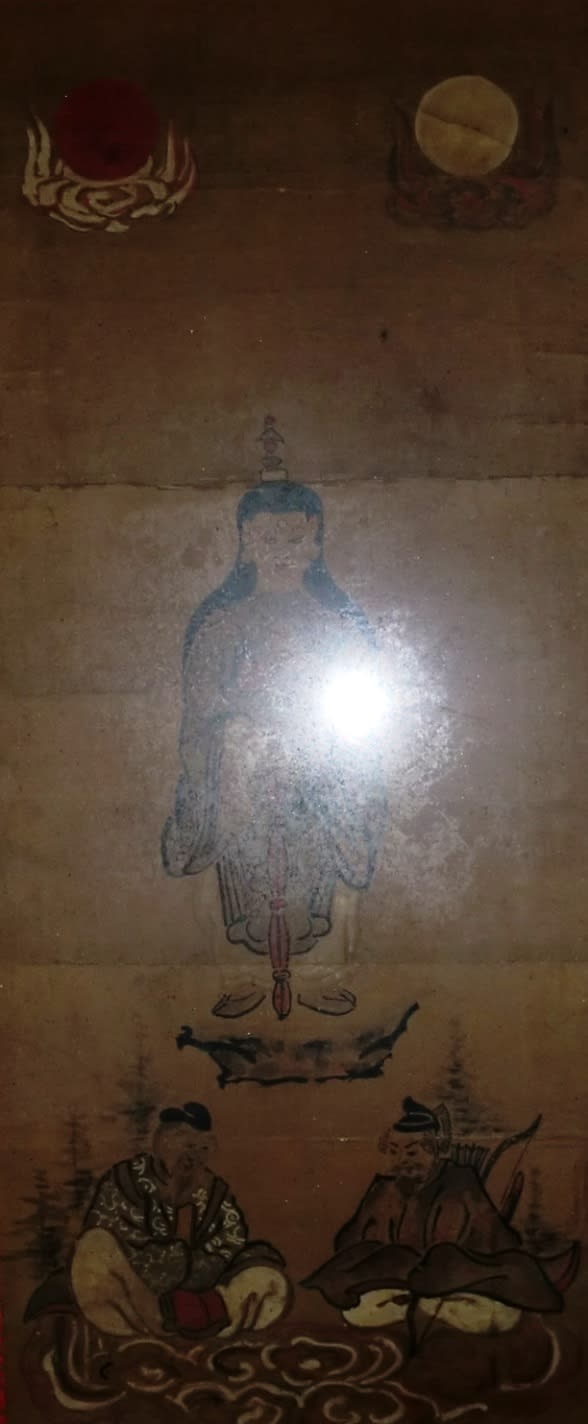

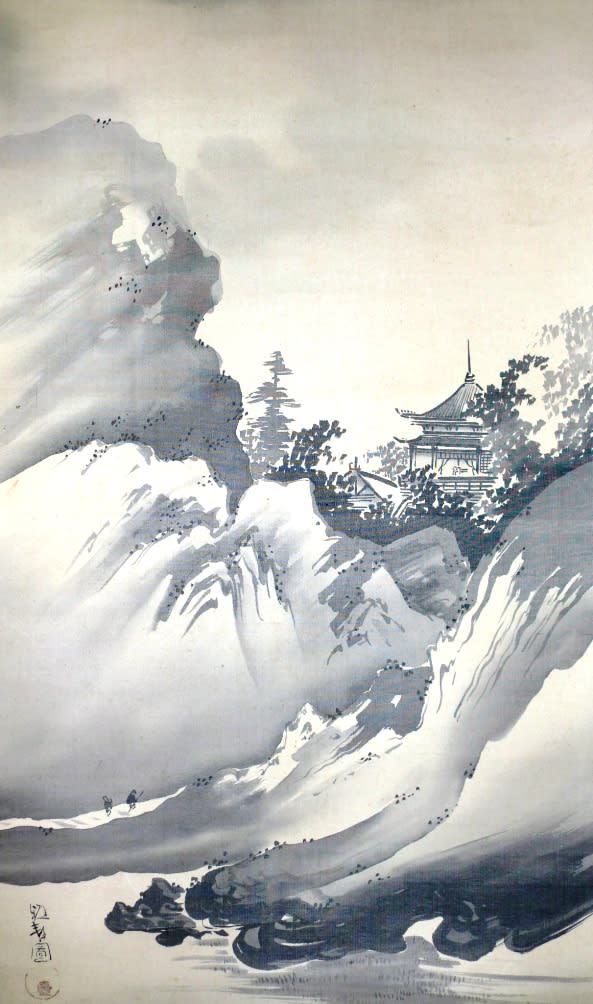

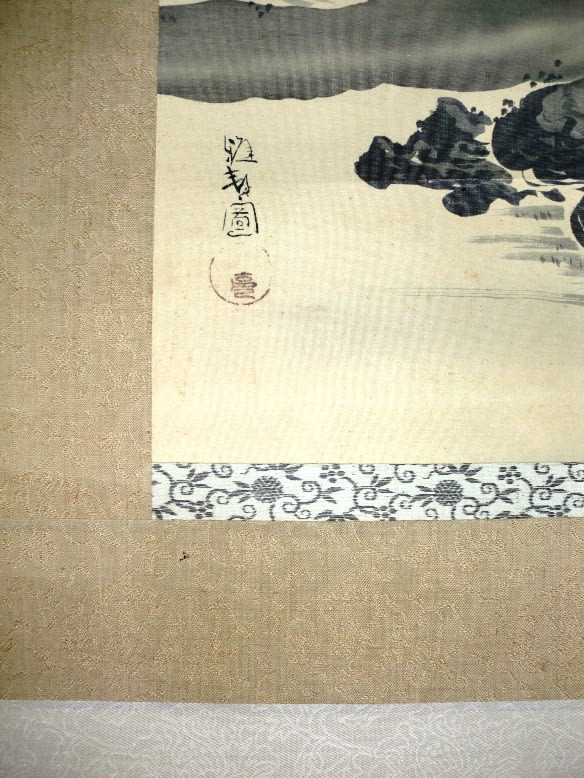

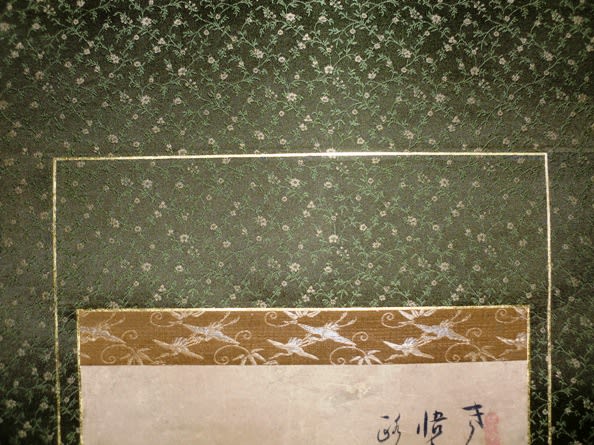

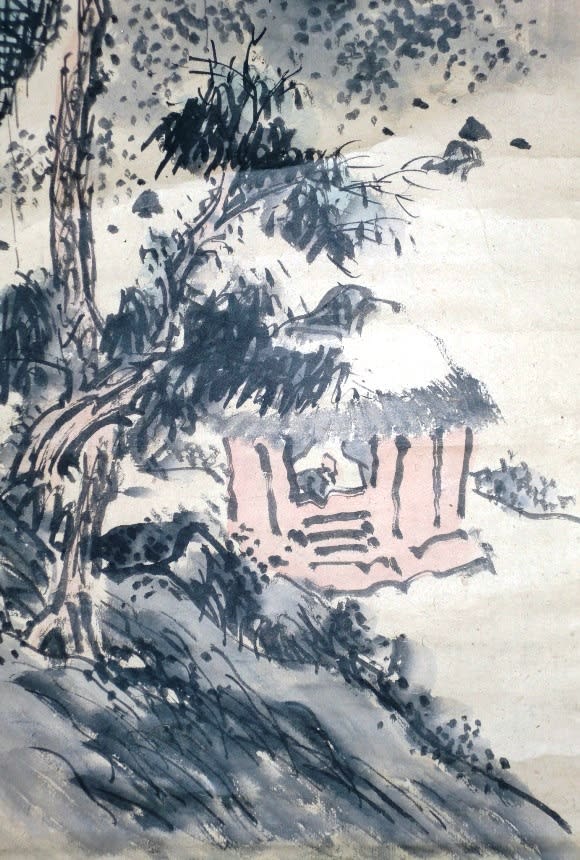

修復した掛け軸の第2弾・・。郷里の画家の寺崎廣業に富士の作品です。本作品は投稿したような気がするのですが検索してもないようです。非公開の投稿にしている可能性はあります。

富士図 寺崎廣業筆

絹本水墨淡彩軸装 合わせ箱入

全体サイズ:縦1910*横675 画サイズ:縦1265*横550

![]()

左上に雨漏りで出来たような大きなシミがありましたが、だいぶ綺麗にとれたようです・

![]()

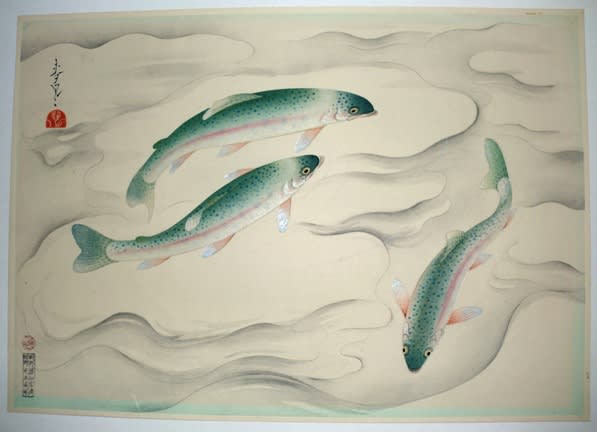

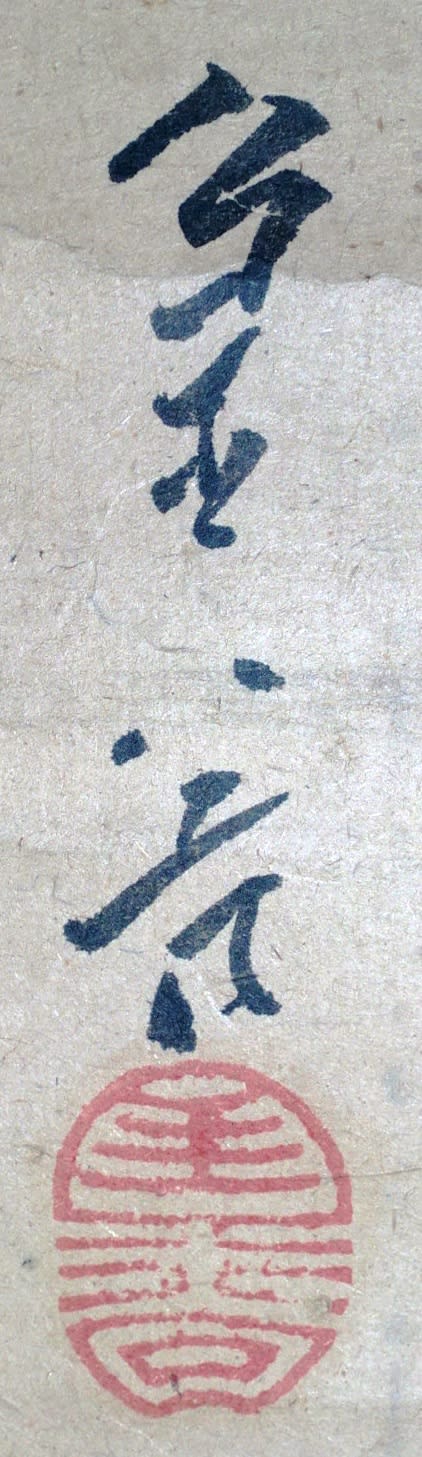

「為書」のある作品です。

![]()

富士の作品は寺崎廣業はたくさん描いています。

![]()

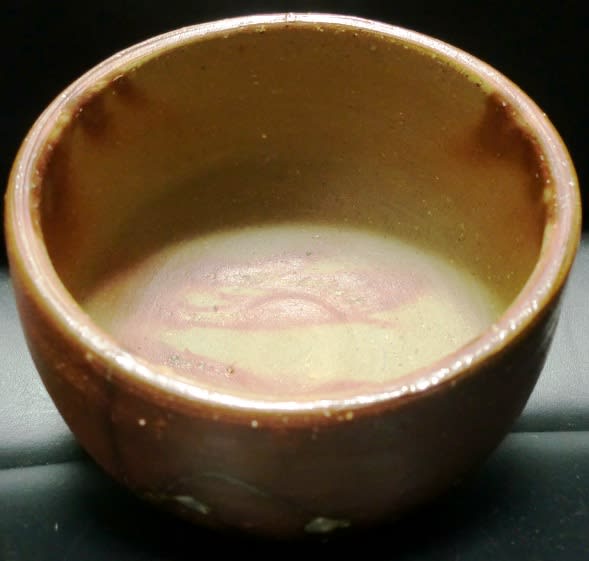

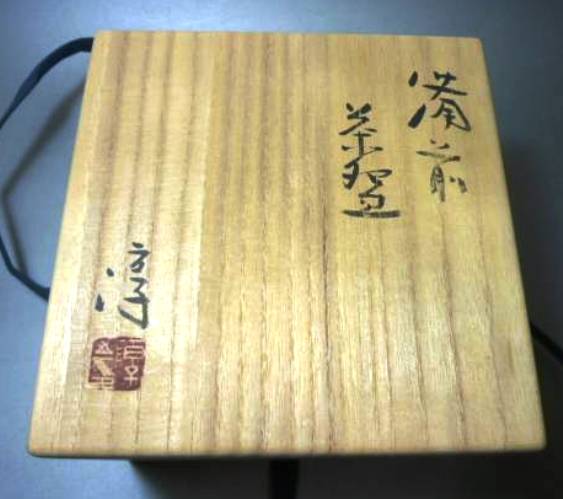

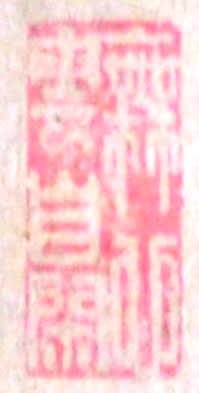

印章の例など、このような真作を蒐集することで次の蒐集の判断が出来るようになります。いくら文献などをみても蒐集しないと分からないものです。

今回は廃線となった小坂鉄道・・・。レールバイク??

大館から十和田湖に向かう樹海ラインの道路の途中の廃線となった小坂鉄道の駅。2駅間をレールバイクと称する乗り物・・・。幸紀は危ないので我々はトロッコです。

結構人気あるようで、待ち時間があります。沢沿いを風が通り抜け涼しい乗り物のた旅。

半分のところでユーターンです。

途中に川がありスリル満点??

田舎をちょっぴり満喫できますね。

家内共々、幸紀もご機嫌です。これは楽な家庭サービス

修復した掛け軸の第2弾・・。郷里の画家の寺崎廣業に富士の作品です。本作品は投稿したような気がするのですが検索してもないようです。非公開の投稿にしている可能性はあります。

富士図 寺崎廣業筆

絹本水墨淡彩軸装 合わせ箱入

全体サイズ:縦1910*横675 画サイズ:縦1265*横550

左上に雨漏りで出来たような大きなシミがありましたが、だいぶ綺麗にとれたようです・

「為書」のある作品です。

富士の作品は寺崎廣業はたくさん描いています。

印章の例など、このような真作を蒐集することで次の蒐集の判断が出来るようになります。いくら文献などをみても蒐集しないと分からないものです。

文献で調べることに偏重するのも考え物、一番大切なのは手元に本物を置いて観るということらしいです。

文献で調べることに偏重するのも考え物、一番大切なのは手元に本物を置いて観るということらしいです。