週末は家内の実家にて過ごしました。最近、近所にゴルフの練習場がなくなり、家内の実家付近には幾つかの練習場があるので、練習場へ・・・。そう、近々滅多に行かないゴルフがあります。まだ今年で二回目・・。これで充分。

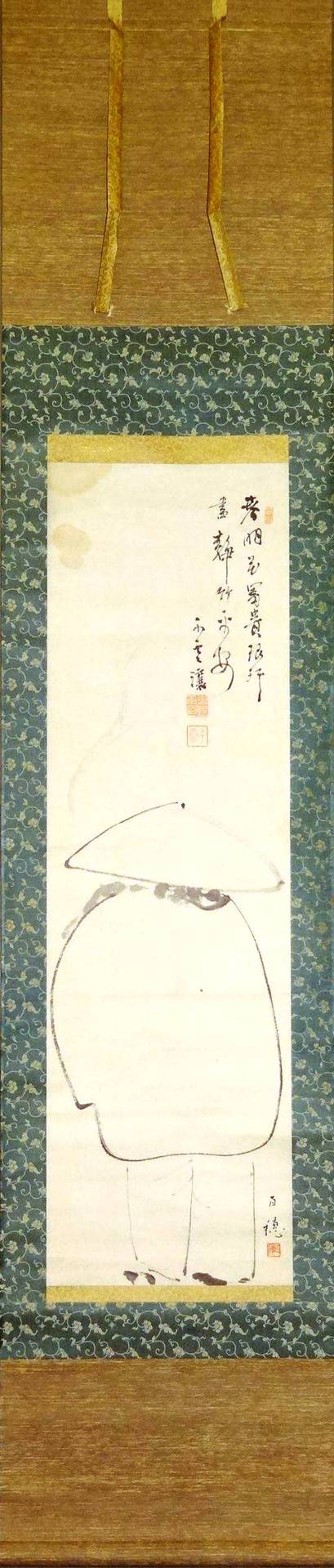

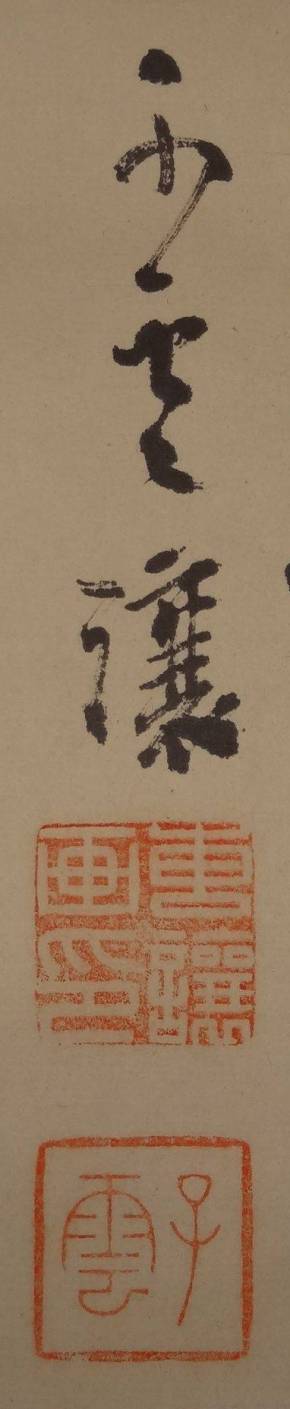

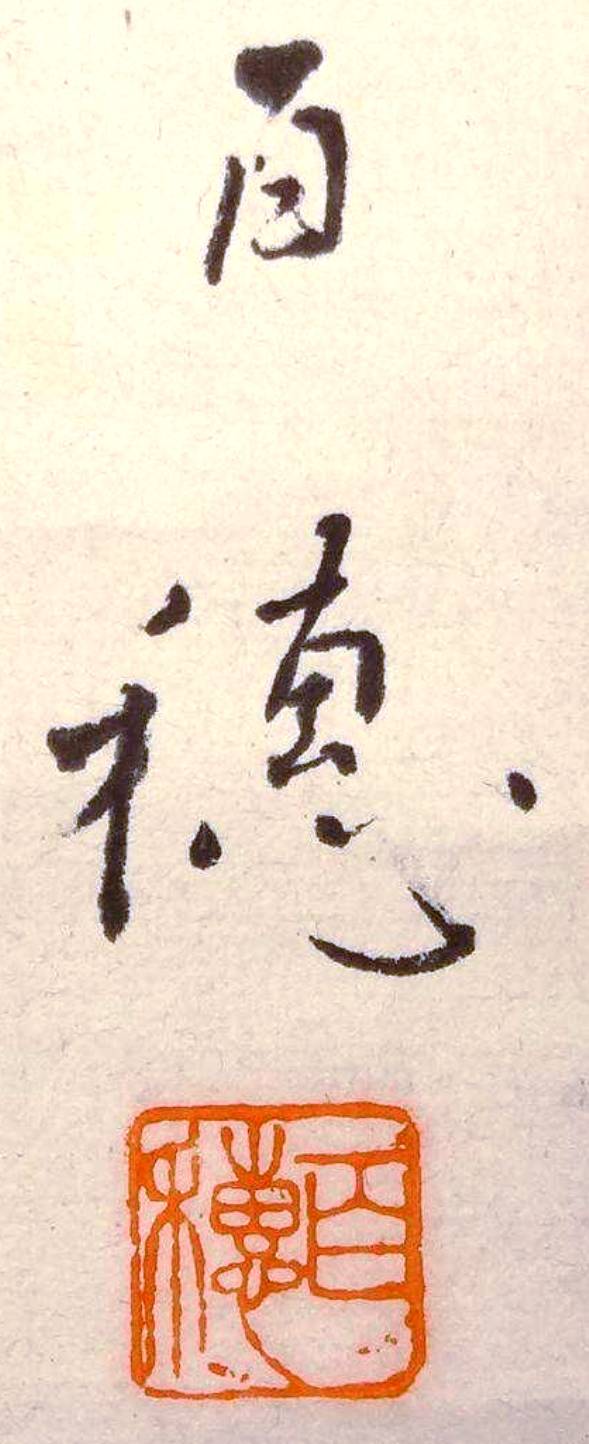

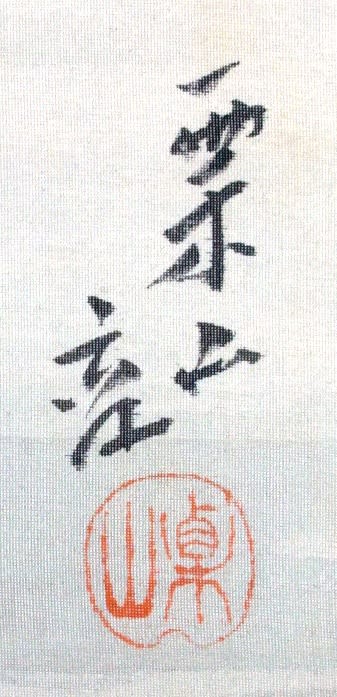

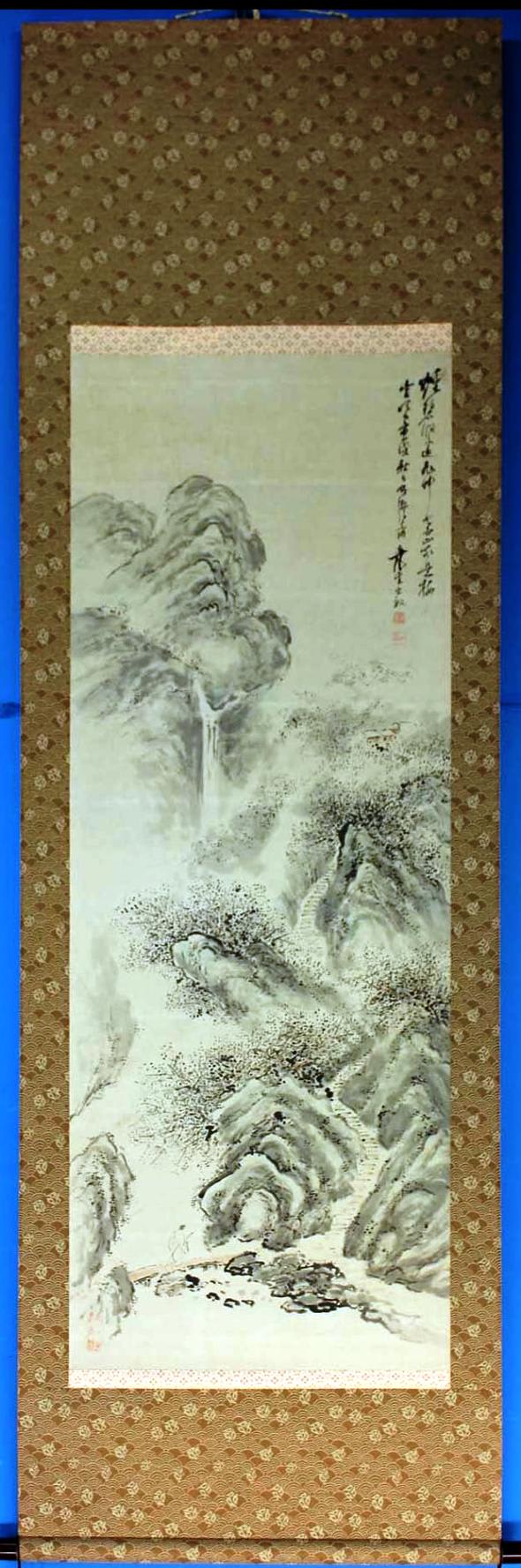

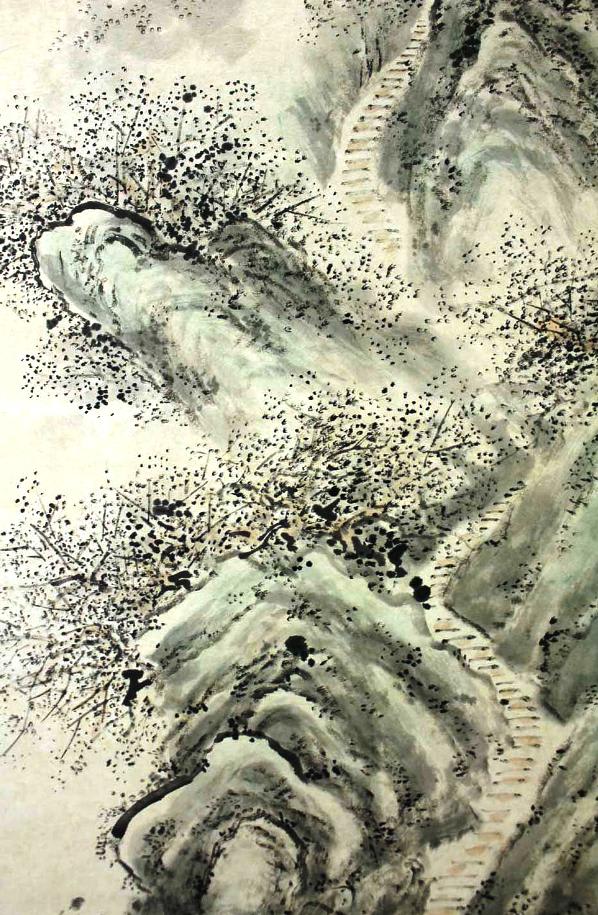

芭蕉下清涼美妓図 大原呑舟筆 圓祥上人賛

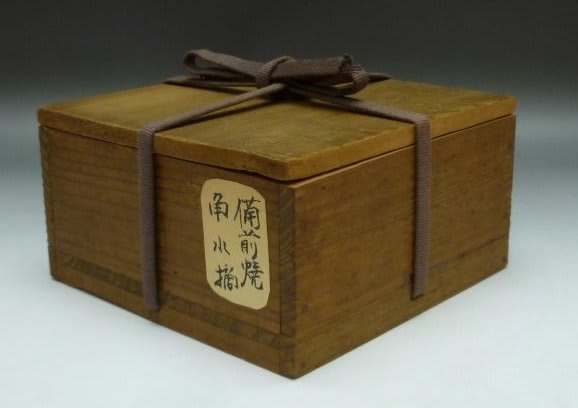

絹本水墨淡彩軸装 軸先象牙 巌谷小波鑑定箱

全体サイズ:縦2200*横710 画サイズ:縦1365*横560

![]()

なんとも奇妙な3人の組み合わせの作品です。鑑定箱には「大正辛酉(かのととり、しんゆう)三月」とあり、大正10年(1921年)の鑑定であり、巌谷小波が51歳の時の鑑定です。三重県の真宗高田(専修寺)の19世圓祥上人による賛、京都在住の画家大原呑舟の筆、箱書きは児童文学作家の巌谷小波の鑑定書の箱という作品です。圓祥上人が天保8年(1837年)に亡くなっていることからそれ以前の作で、大原呑舟が45歳以前の作と推察されます。大原呑舟の美人画は思いのほか評価が高いものです。

![]()

![]()

****************************************************

大原呑舟 :(おおはら-どんしゅう )1792〜1858年 江戸時代後期の画家。寛政4年生まれ。大原呑響の子。京都で四条派の柴田義董(ぎとう)にまなび,山水や人物を得意とした。大原呑舟は力強い筆致の山水画等をよくしたが、四条派の祖である呉春の門弟の中でもとりわけ人物画を得意とした柴田義董に仕えたため、人物画にも見るべきものが多い。安政4年12月29日死去。66歳。京都出身。名は鯤(こん)。別号に崑崙(こんろん)。作品に「美妓(びき)図屏風(びょうぶ)」など。作画と同時に当時の文雅の士と交わった。

![]()

****************************************************

真宗高田19世圓祥上人:8歳のころより外典、内典は円遵上人が教授せられた。細合方明に詩を教わる。『遊翰集』はそのころの作。聖人550年忌を前に、円遵上人は職を譲られたが、上人はすでに教学面での指導監督を委ねられていた。中興上人300回忌にあたり、嘆徳文を製し、祖師中興両上人報恩のため「悲嘆述懐讃」を1週間講ぜられた。紅葉堂の因縁譚も貴く、同木の聖徳太子像は、兼帯所太子寺に安置されている。『三部経』の刊行、『薑花集』、『緩御書』(円遵上人)の刊行下付、御尊父公へ『三帖和讃』を贈呈、称名をおすすめになった御書翰が残されている。在位文化8年(1811年)〜天保8年(1837年)

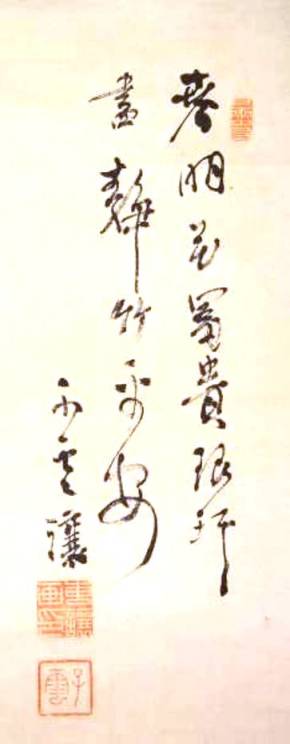

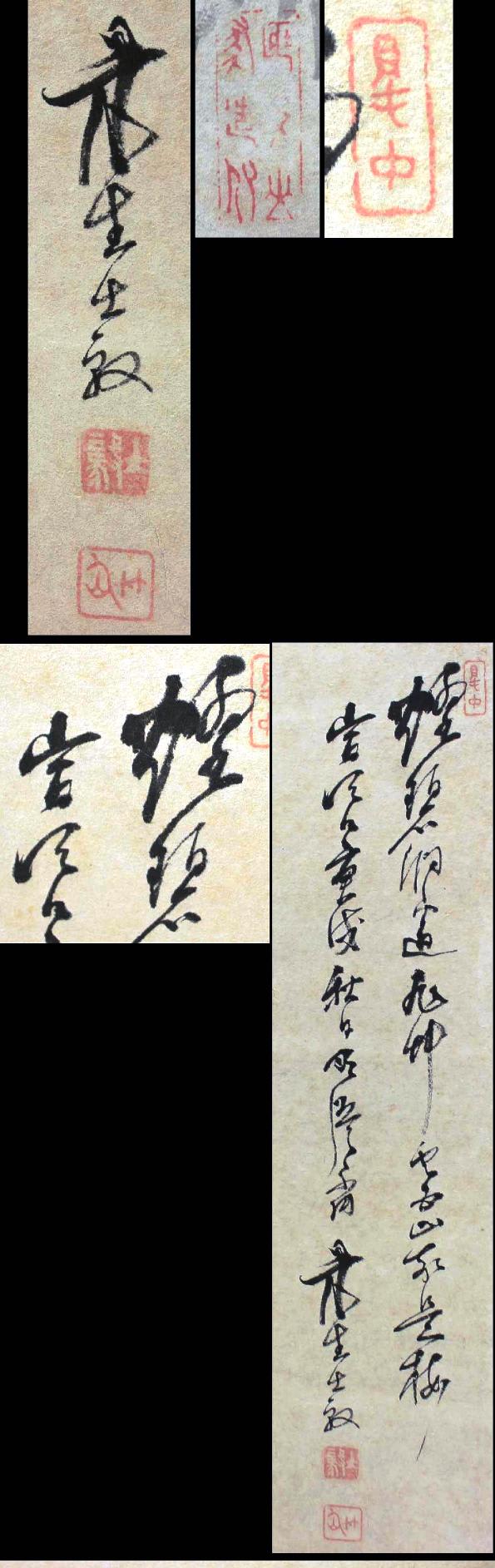

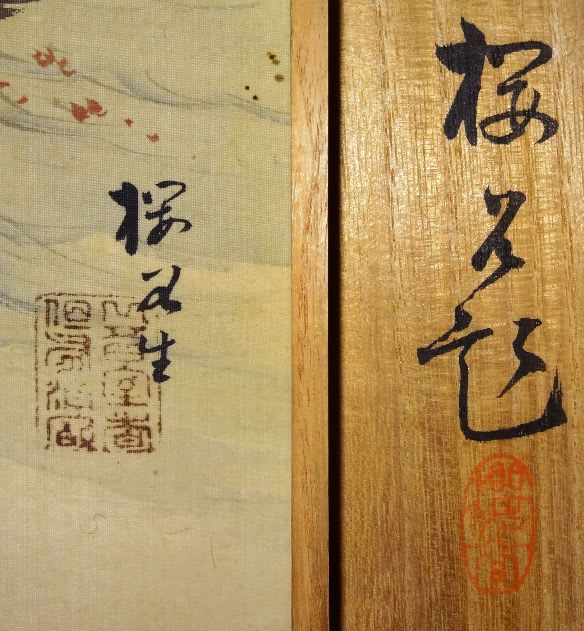

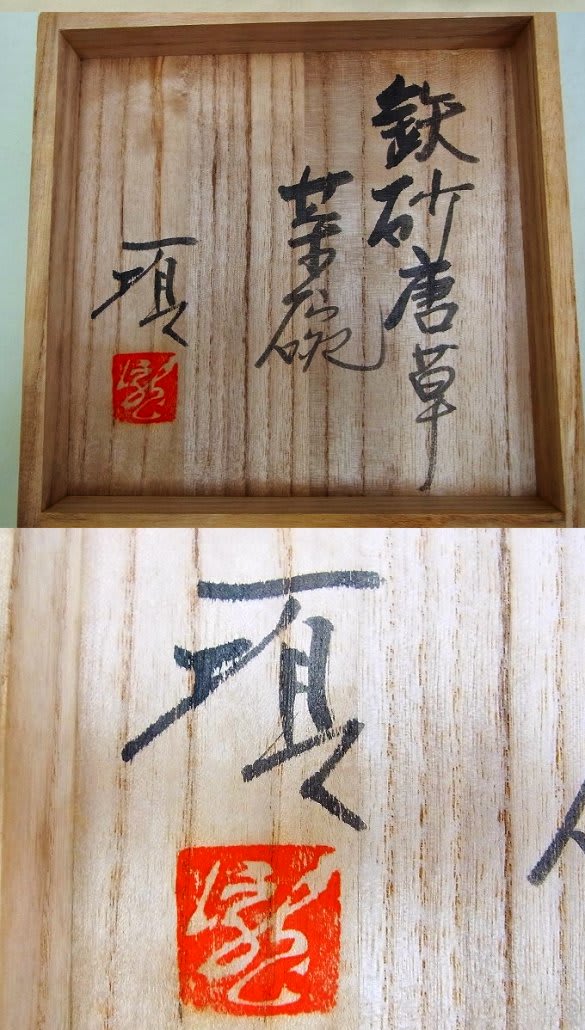

芭蕉の葉に書かれたこの賛・・、なんと読むのかな? 字体は好みではないと家内・・・。

![]()

「眸は秋、肌は雪???」

![]()

****************************************************

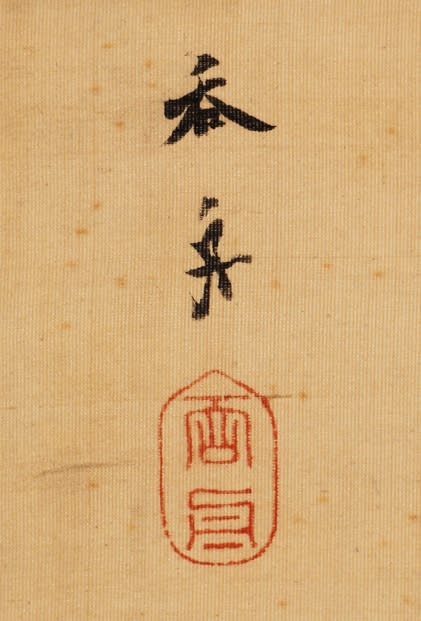

巌谷小波 :(いわや-さざなみ) 1870〜1933年 明治-昭和時代前期の児童文学作家,小説家。明治3年6月6日生まれ。巌谷一六の3男。硯友(けんゆう)社にはいり,小説「妹背貝(いもせがい)」などをかく。明治24年おとぎ話「こがね丸」が好評を得,以後童話に専念。「少年世界」編集長をつとめ,「日本昔噺(ばなし)」「世界お伽噺」などをまとめる。口演童話もはじめた。1911年に作った文部省唱歌『ふじの山』の作詩者としても知られる昭和8年9月5日死去。64歳。東京出身。本名は季雄(すえお)。筆名は別に大江小波。

![]()

****************************************************

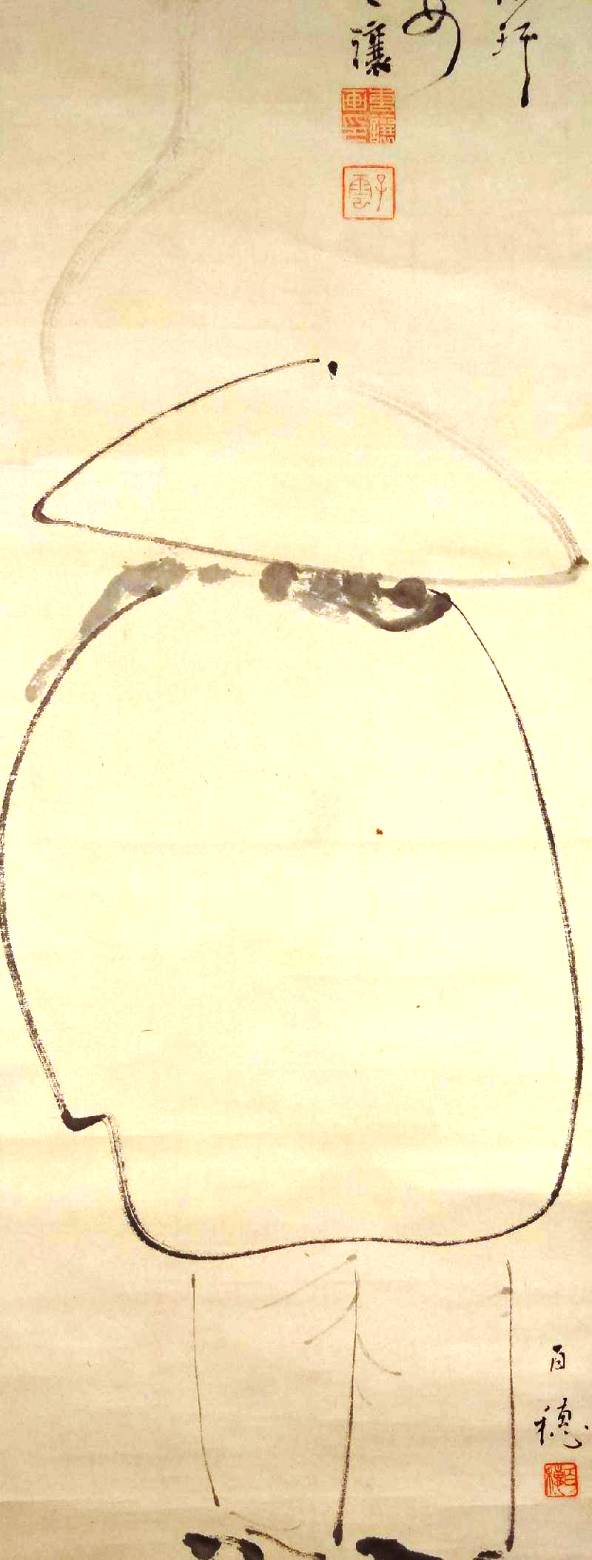

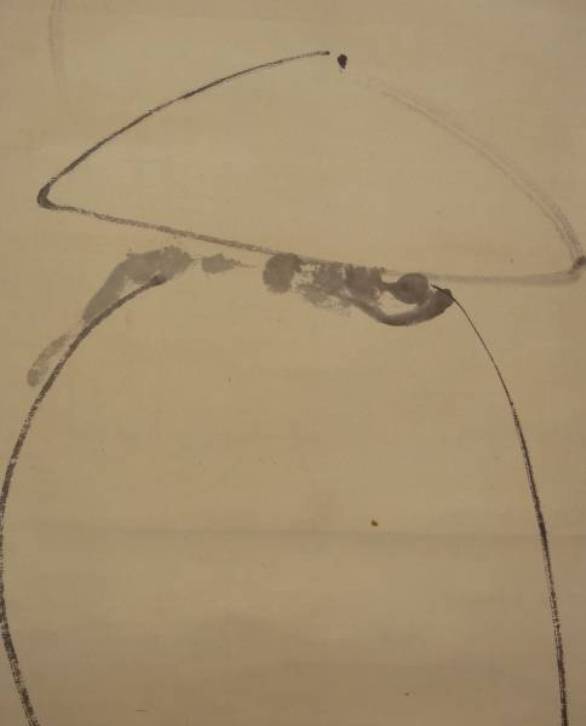

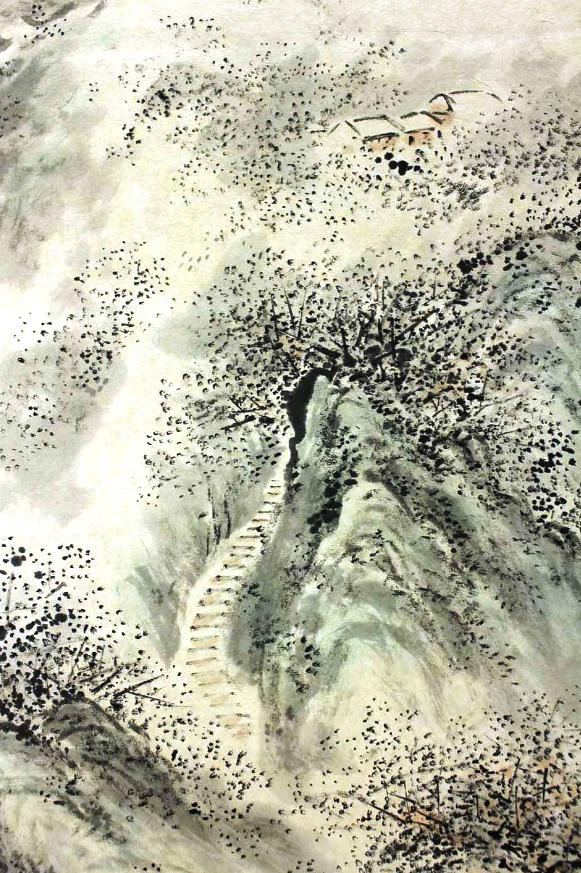

大原呑舟の美人画には優しさがありますね。

![]()

帯には鳳凰紋・・。

![]()

団扇には竹・・・。

![]()

着物の柄は葡萄かな?

![]()

涼しげな一幅。

参考作品

Beauty sitting before a painted six-panel byôbû

![]()

大原呑舟の美人画は一見の価値があり・・。

芭蕉下清涼美妓図 大原呑舟筆 圓祥上人賛

絹本水墨淡彩軸装 軸先象牙 巌谷小波鑑定箱

全体サイズ:縦2200*横710 画サイズ:縦1365*横560

なんとも奇妙な3人の組み合わせの作品です。鑑定箱には「大正辛酉(かのととり、しんゆう)三月」とあり、大正10年(1921年)の鑑定であり、巌谷小波が51歳の時の鑑定です。三重県の真宗高田(専修寺)の19世圓祥上人による賛、京都在住の画家大原呑舟の筆、箱書きは児童文学作家の巌谷小波の鑑定書の箱という作品です。圓祥上人が天保8年(1837年)に亡くなっていることからそれ以前の作で、大原呑舟が45歳以前の作と推察されます。大原呑舟の美人画は思いのほか評価が高いものです。

****************************************************

大原呑舟 :(おおはら-どんしゅう )1792〜1858年 江戸時代後期の画家。寛政4年生まれ。大原呑響の子。京都で四条派の柴田義董(ぎとう)にまなび,山水や人物を得意とした。大原呑舟は力強い筆致の山水画等をよくしたが、四条派の祖である呉春の門弟の中でもとりわけ人物画を得意とした柴田義董に仕えたため、人物画にも見るべきものが多い。安政4年12月29日死去。66歳。京都出身。名は鯤(こん)。別号に崑崙(こんろん)。作品に「美妓(びき)図屏風(びょうぶ)」など。作画と同時に当時の文雅の士と交わった。

****************************************************

真宗高田19世圓祥上人:8歳のころより外典、内典は円遵上人が教授せられた。細合方明に詩を教わる。『遊翰集』はそのころの作。聖人550年忌を前に、円遵上人は職を譲られたが、上人はすでに教学面での指導監督を委ねられていた。中興上人300回忌にあたり、嘆徳文を製し、祖師中興両上人報恩のため「悲嘆述懐讃」を1週間講ぜられた。紅葉堂の因縁譚も貴く、同木の聖徳太子像は、兼帯所太子寺に安置されている。『三部経』の刊行、『薑花集』、『緩御書』(円遵上人)の刊行下付、御尊父公へ『三帖和讃』を贈呈、称名をおすすめになった御書翰が残されている。在位文化8年(1811年)〜天保8年(1837年)

芭蕉の葉に書かれたこの賛・・、なんと読むのかな? 字体は好みではないと家内・・・。

「眸は秋、肌は雪???」

****************************************************

巌谷小波 :(いわや-さざなみ) 1870〜1933年 明治-昭和時代前期の児童文学作家,小説家。明治3年6月6日生まれ。巌谷一六の3男。硯友(けんゆう)社にはいり,小説「妹背貝(いもせがい)」などをかく。明治24年おとぎ話「こがね丸」が好評を得,以後童話に専念。「少年世界」編集長をつとめ,「日本昔噺(ばなし)」「世界お伽噺」などをまとめる。口演童話もはじめた。1911年に作った文部省唱歌『ふじの山』の作詩者としても知られる昭和8年9月5日死去。64歳。東京出身。本名は季雄(すえお)。筆名は別に大江小波。

****************************************************

大原呑舟の美人画には優しさがありますね。

帯には鳳凰紋・・。

団扇には竹・・・。

着物の柄は葡萄かな?

涼しげな一幅。

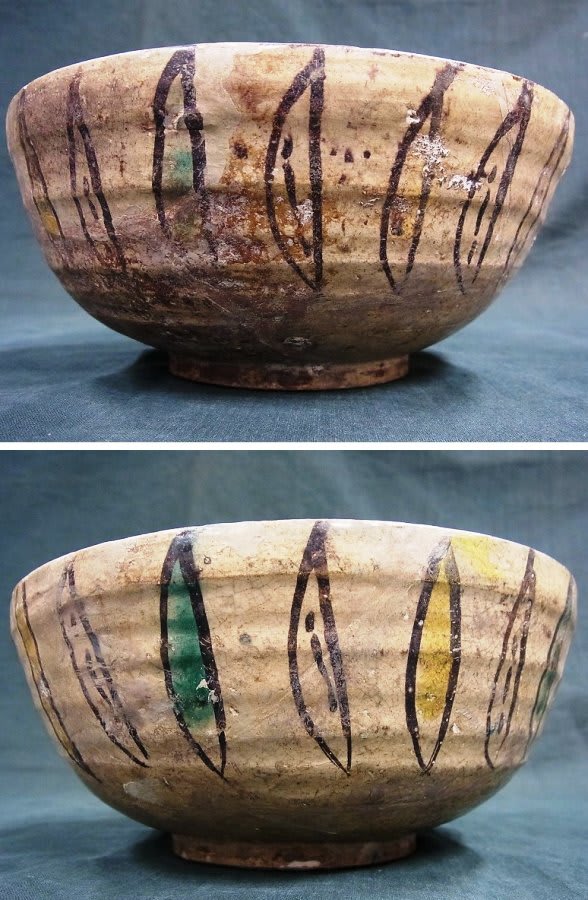

参考作品

Beauty sitting before a painted six-panel byôbû

大原呑舟の美人画は一見の価値があり・・。

組織というのは実に脆いものです。そうならないように・・・

組織というのは実に脆いものです。そうならないように・・・

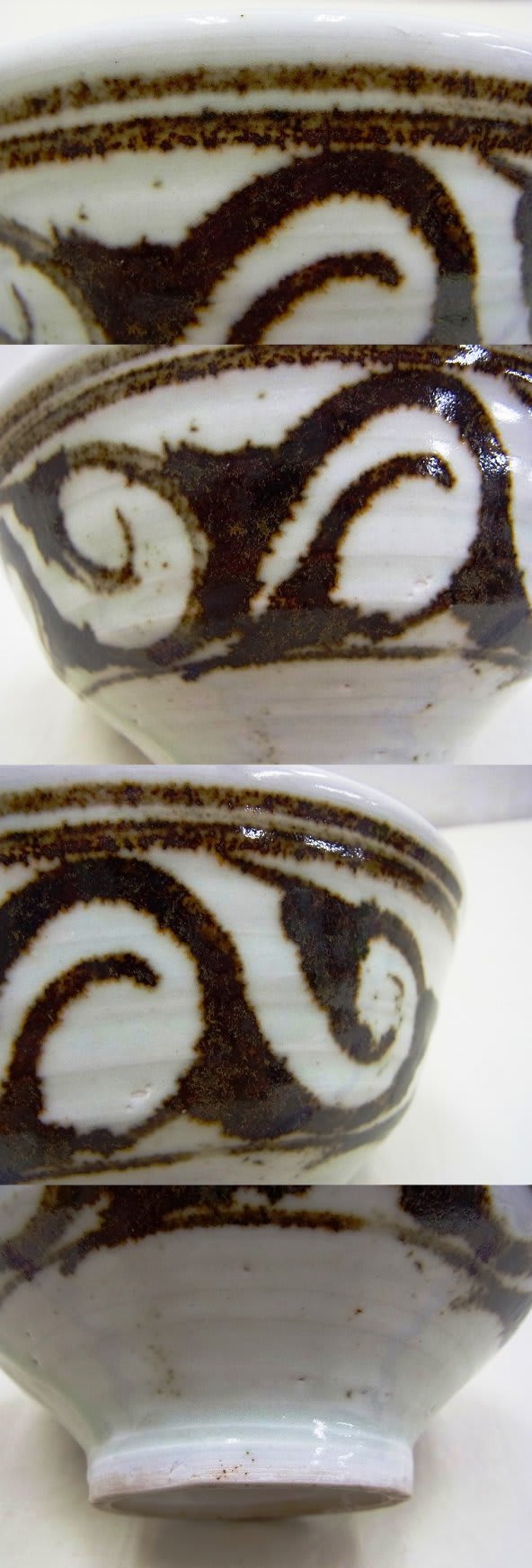

たしたことはないと思うのです。この水滴のほうが数倍面白い。

たしたことはないと思うのです。この水滴のほうが数倍面白い。

男の隠れ家にある車庫に予算の関係で扉を未了にしておいたら、どうも近所で猫を大量に飼っているらしく、車庫内が匂ってくるらしいし、車にも祖蘇したり、足跡だらけにされるとのこと。そこで、今回入り口にシャッターを取り付けました。郷里の自宅に20年以上前に取り付けた私のアイデアのオーバースライダーです。下記の写真は20年以上前のもので故障ひとつありません。塗装は一度振り替えました。

男の隠れ家にある車庫に予算の関係で扉を未了にしておいたら、どうも近所で猫を大量に飼っているらしく、車庫内が匂ってくるらしいし、車にも祖蘇したり、足跡だらけにされるとのこと。そこで、今回入り口にシャッターを取り付けました。郷里の自宅に20年以上前に取り付けた私のアイデアのオーバースライダーです。下記の写真は20年以上前のもので故障ひとつありません。塗装は一度振り替えました。