昨日は取引のある会社の水戸工場で芋煮会・・、元の会社の同僚らも参加し晴天の清風のもとで盛会でした。

![]()

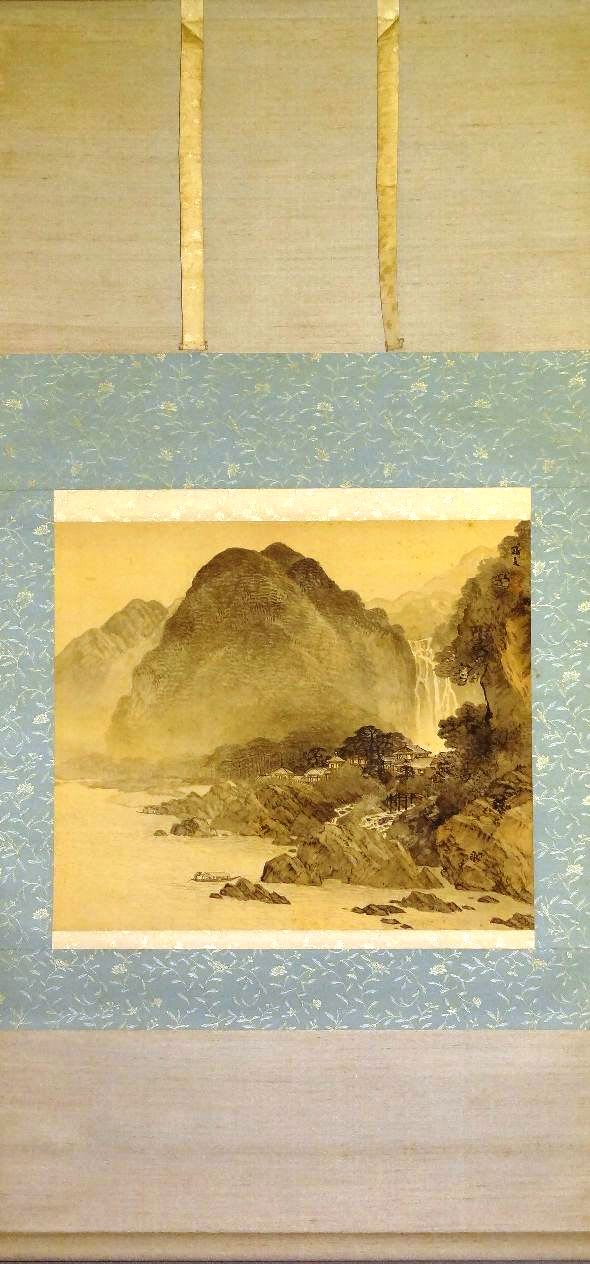

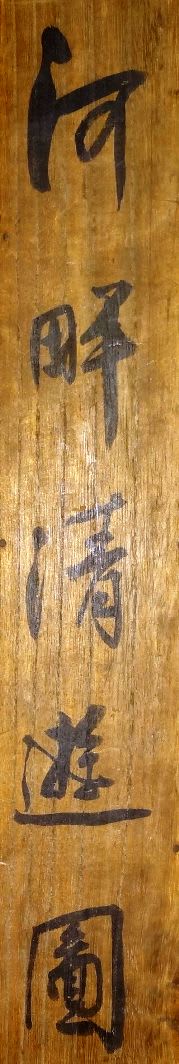

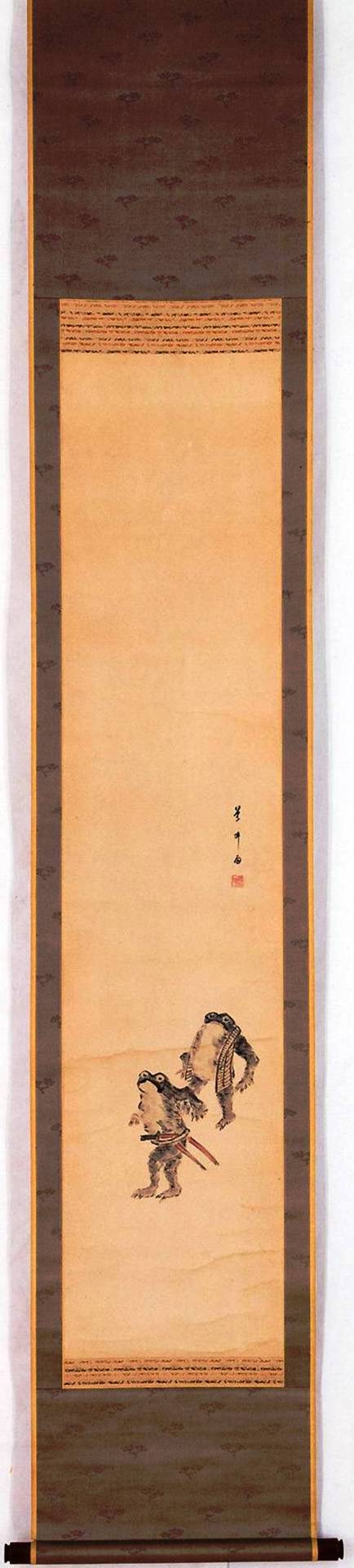

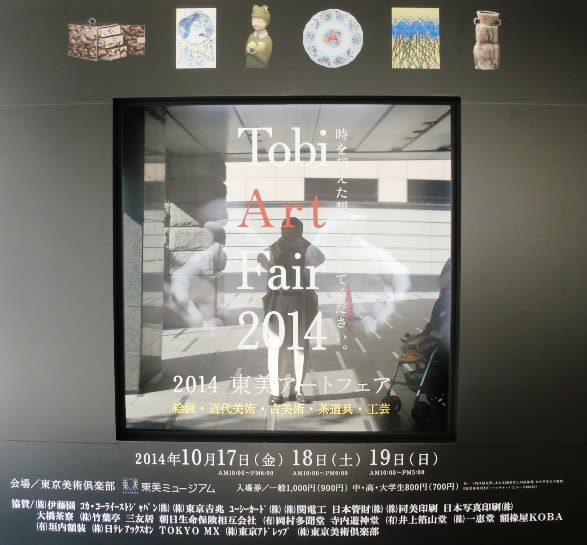

先日、銀行の方との食事会の時に、待合に飾られた数点の作品を私が説明したことがありました。銀行さんで蒐集された作品のようで狩野探幽三兄弟の作品がメインでしたが、最近になってその時の銀行の方から室町での展覧会のチケットが贈られてきました

![]()

今日にでも行こうかな。

説明はしたものの内容に不確かなこともあったのでこれを機に再度、整理してみました。狩野派という日本を代表する画家群を本当に理解している人は何人いるでしょうか?

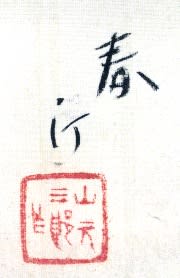

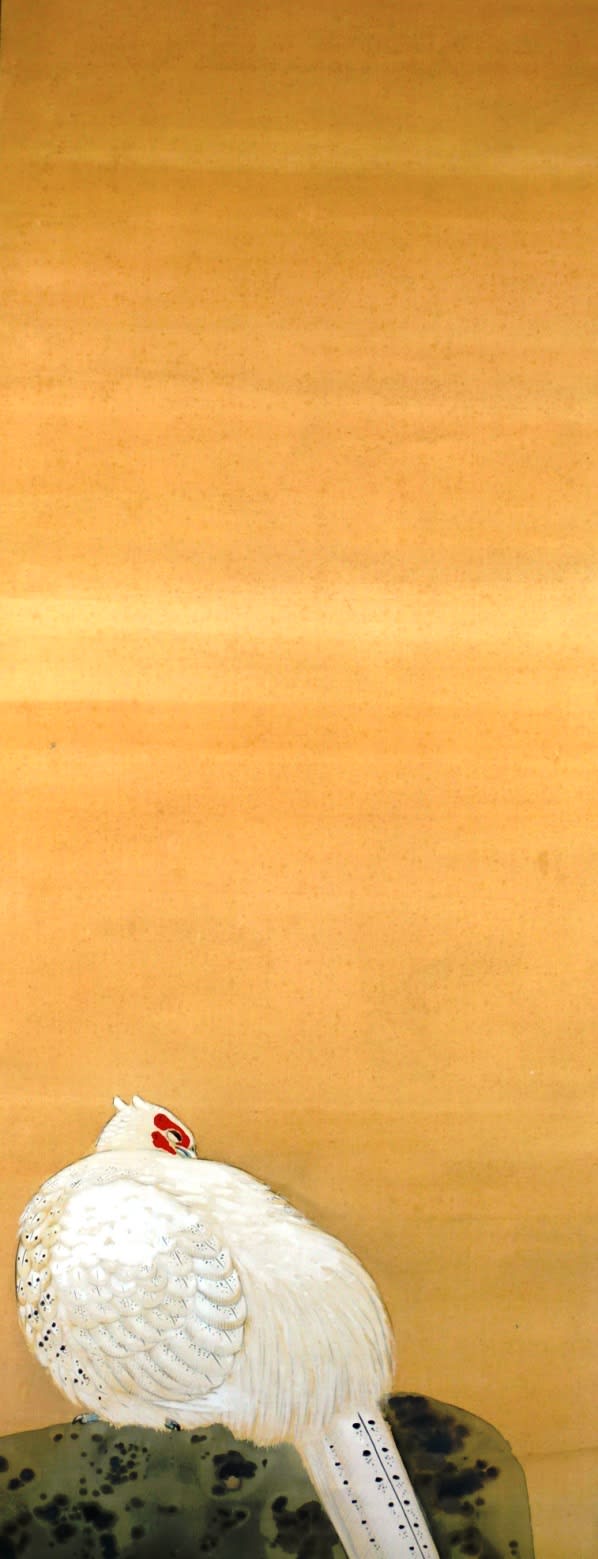

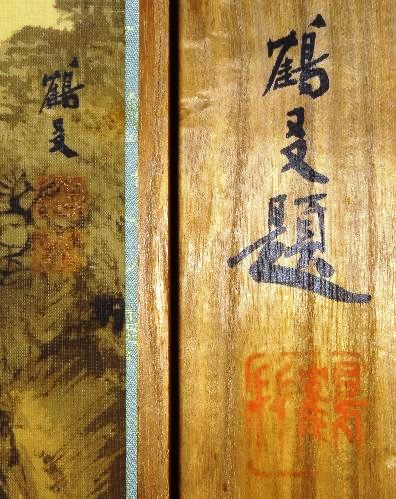

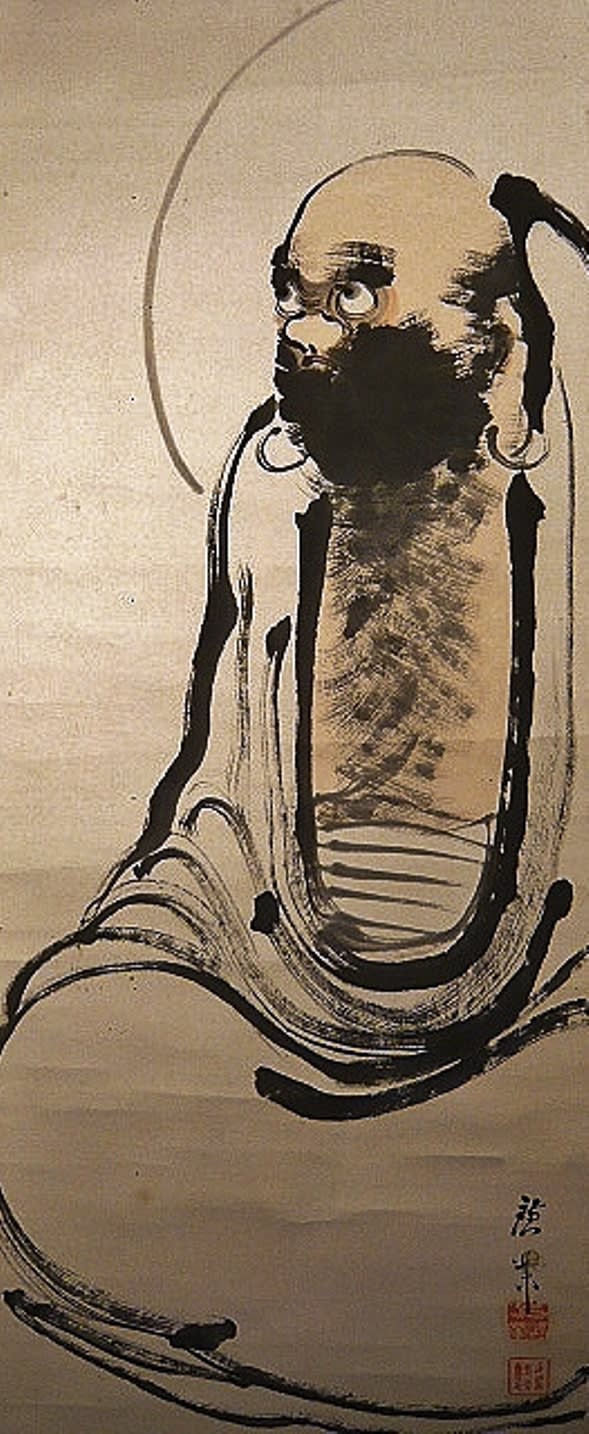

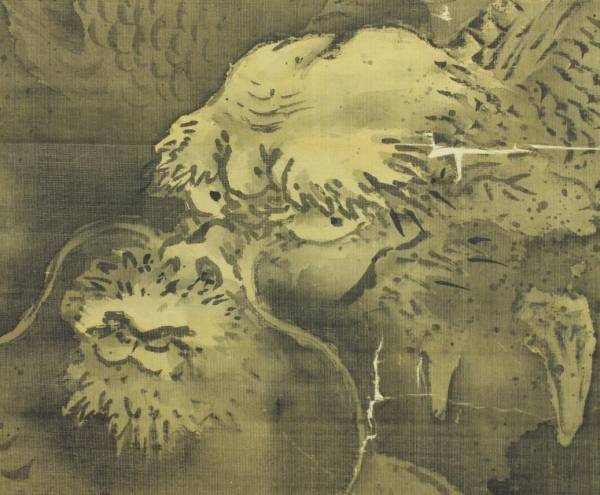

龍之図 狩野惟信(養川院)筆

絹本水墨軸装 軸先鹿角 合箱

全体サイズ:縦1920*横590 画サイズ:縦1070*横440

![]()

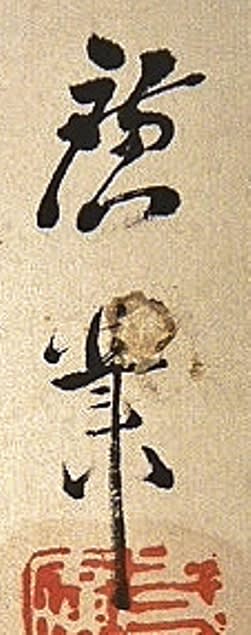

落款には「養川法眼筆 押印(「玄之斎」の朱文白丸印)」とあることから天明元年(1781年)29歳以降から寛政6年(1794年)42歳で法印になるまでの間の作品と推察されます。

![]()

******************************************************

狩野 惟信:(かのう これのぶ)宝暦3年10月15日(1753年11月9日)~文化5年1月9日(1808年2月5日)。江戸時代の木挽町(こびきちょう)家狩野派7代目の絵師である。

父は狩野典信で、子に狩野栄信がおり、鍬形斎が弟子だった時期がある。号は養川(法眼時代)、養川院(法印時代)、玄之斎。号と合わせて養川院惟信と表記されることも多い。

狩野栄川典信の長男として生まれる。父が築いた地位を順調に受け継いで、歴代の狩野派の絵師の中でも異例に早い出世を遂げる。明和元年(1764年)12歳で早くも奥御用を務め、父と同様10代将軍徳川家治や老中田沼意次に厚遇され、天明元年(1781年)29歳で法眼に叙せられる。寛政2年(1790年)父の跡をうけ、木挽町狩野家を継ぐ。更に寛政6年(1794年)42歳で法印となり、病死が続いた宗家の中橋狩野家を尻目に、奥絵師四家筆頭の地位を確たるものにする。

江戸城障壁画や京都御所関係の絵事を多く手がけた。文化5年(1808年)、56歳で死去。早い栄達の割に画風は大人しく、父・典信が推進した江戸狩野派の新たな展開に大きく寄与することはなかった。しかし、大和絵を良くし、温和で軽妙な筆致に持ち味がある。

******************************************************

さて主たる狩野派の画家の作品はいったいいくつ本ブログに登場しているのでしょうか? 各段、系統だてて蒐集しているわけでもないので、偏りのがあって複数の作品がある画家もいます。この主たる画家には贋作が多く、かえって狩野派では主たる画家でなほうに掘り出し物が多数存在するようです。

![]()

******************************************************

狩野派の系図

正信

┃

元信

┃

直信(松栄)

┣━━━━━┓

州信(永徳) 宗秀

┣━━━━━┓

光信 孝信

┃ ┣━━━━┳━━━━━━━┓

貞信

守信(探幽)

尚信 安信(宗家)

┃ ┃

常信 時信

┣━━━┓ ┃

周信 岑信 主信

┃

古信

┃

栄川院典信

┃

養川院惟信・・・本作品

┃

伊川院栄信

┃

晴川院養信

┃

勝川院雅信

******************************************************

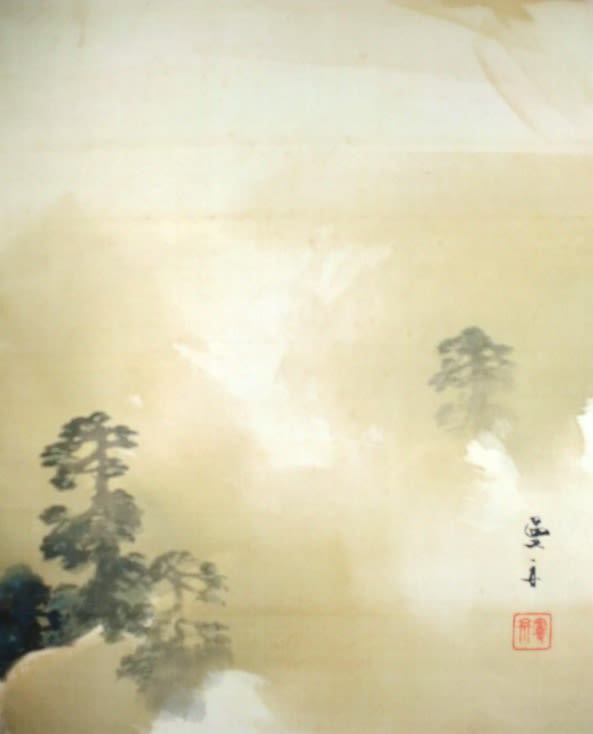

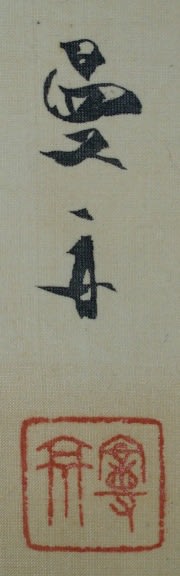

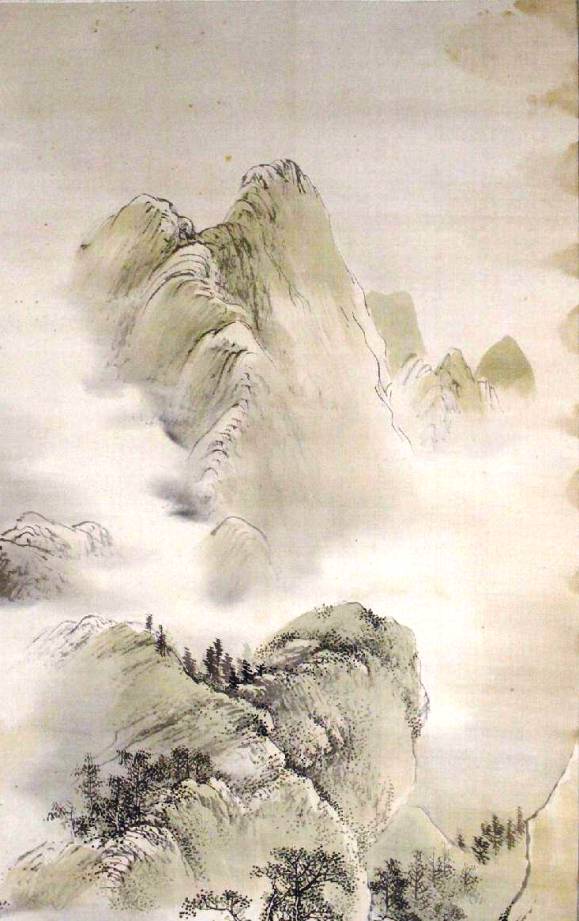

この基本的な家系図がそらで言えるくらいでないと狩野派は整理できないようです。私が注目しているのは狩野晴川院。

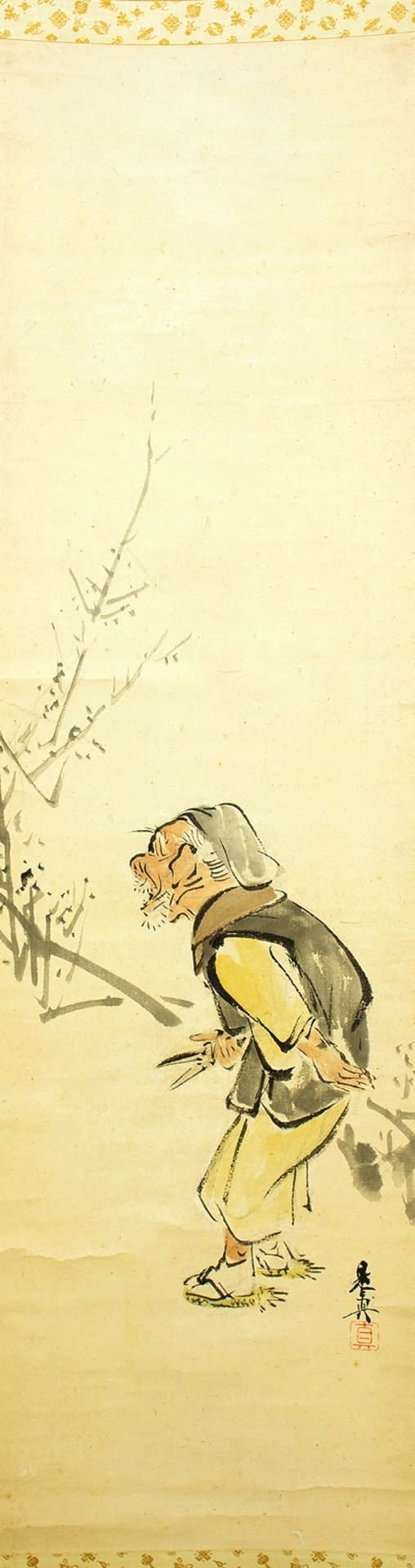

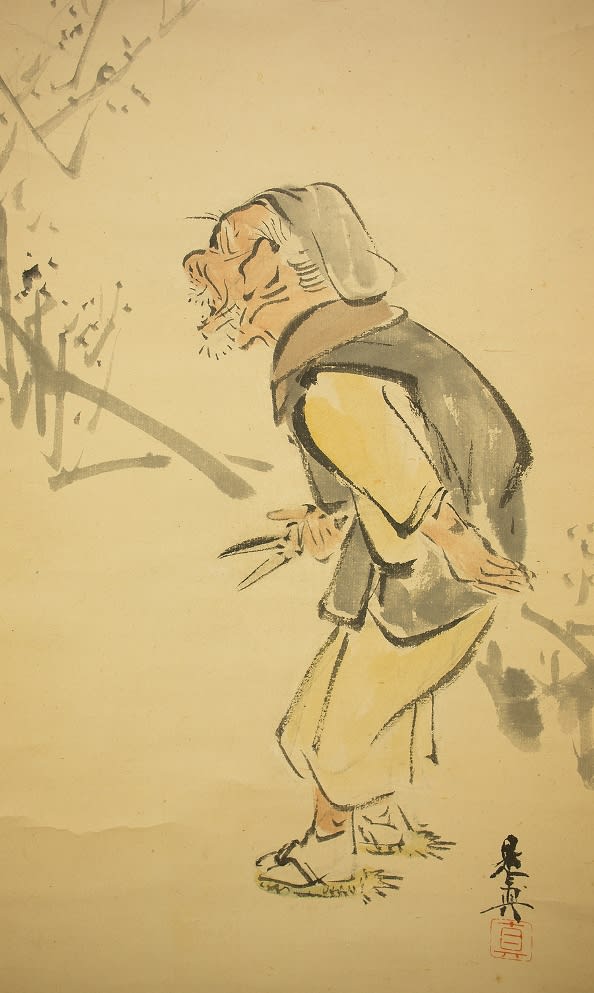

![]()

******************************************************

狩野派:江戸時代の狩野派は、狩野家の宗家を中心とした血族集団と、全国にいる多数の門人からなる巨大な画家集団であり、ピラミッド型の組織を形成していた。

「奥絵師」と呼ばれる、もっとも格式の高い4家を筆頭に、それに次いで格式の高い「表絵師」が約15家あり、その下には公儀や寺社の画事ではなく、一般町人の需要に応える「町狩野」が位置するというように、明確に格付けがされ、その影響力は日本全国に及んでいた。

この時代の権力者は封建社会の安定継続を望み、江戸城のような公の場に描かれる絵画は、新奇なものより伝統的な粉本に則って描かれたものが良しとされた。また、大量の障壁画制作をこなすには、弟子一門を率いて集団で制作する必要があり、集団制作を容易にするためにも絵師個人の個性よりも粉本(絵手本)を学習することが重視された。こうした点から、狩野派の絵画は、個性や新味に乏しいものになっていったことは否めない。

奥絵師は旗本と同格で、将軍への「お目見え」と帯刀が許されたというから、その格式の高さがうかがえる。奥絵師の4家とは

探幽(狩野孝信の長男)の系統の鍛冶橋家、尚信(孝信の次男)の系統の木挽町家(当初は「竹川町家」)、安信(孝信の三男)の系統の中橋家、それに狩野岑信(みねのぶ、1662 - 1708)の系統の浜町家である(岑信は、狩野尚信の長男である狩野常信の次男)。探幽には初め実子がなかったため、刀剣金工家の後藤立乗の息子の洞雲(狩野益信、1625 - 1694)を養子とした。後に探幽が50歳を過ぎて生まれた実子である狩野探信守政(1653 - 1718)が跡を継ぐが、この系統からはその後見るべき画家は出なかった。

探幽には多くの弟子がいたが、中では『夕顔棚納涼図』を残した

久隅守景(くすみもりかげ、生没年未詳)が著名である。守景は何らかの事情で狩野派を破門になり、後には金沢方面で制作したが、経歴について不明な点が多い。

前述のとおり、狩野家の宗家は、探幽の弟・安信の中橋家が継ぐことになった。安信の子の狩野時信(1642 - 1678)は30代で没し、その子の狩野主信(うじのぶ、1675 - 1724)が家督を継ぐが、この系統からもその後目立った画人は出ていない。都会的な画風で人気を博した英一蝶(はなぶさいっちょう、1652 - 1724)は安信の弟子であった。

奥絵師4家の中で、幕末まで比較的高名な画人を輩出したのは、尚信の系統の木挽町家である。この家系からは尚信の嫡男の狩野常信(1636 - 1713)、その子の狩野周信(ちかのぶ、1660 - 1728)と狩野岑信(みねのぶ、1662 - 1708)らが出ている。岑信は将軍・徳川家宣の寵愛を受け、後に「浜町家」として独立し、「奥絵師家」の1つに数えられるようになった。このほか、狩野興以(? - 1636)は狩野家の血族ではないが、探幽ら3兄弟の師匠筋にあたる人物で、その功績によって狩野姓を与えられ、後に紀州徳川家に仕えている。

一方、京都に残って活動を続けた「京狩野」という一派もあり、狩野永徳の弟子であった狩野山楽(1559 - 1635)がその中心人物である。山楽は豊臣秀吉の家臣であった近江の木村家の出で、元の名を木村光頼と言った。京都・大覚寺宸殿の障壁画『牡丹図』『紅白梅図』が代表作で、金地に色彩豊かで装飾的な画面を展開している。山楽の娘婿で養子の狩野山雪(1589/90 - 1651)は、妙心寺天球院障壁画のほか、屏風絵などの現存作がある。樹木、岩などの独特の形態、徹底した細部描写など、狩野派の絵師の中では異色の個性的な画風をもつ。山雪の残した画論を、子の狩野永納(1631 - 1697)がまとめたものが、日本人による本格的な絵画史としては最初のものとされる『本朝画史』である。

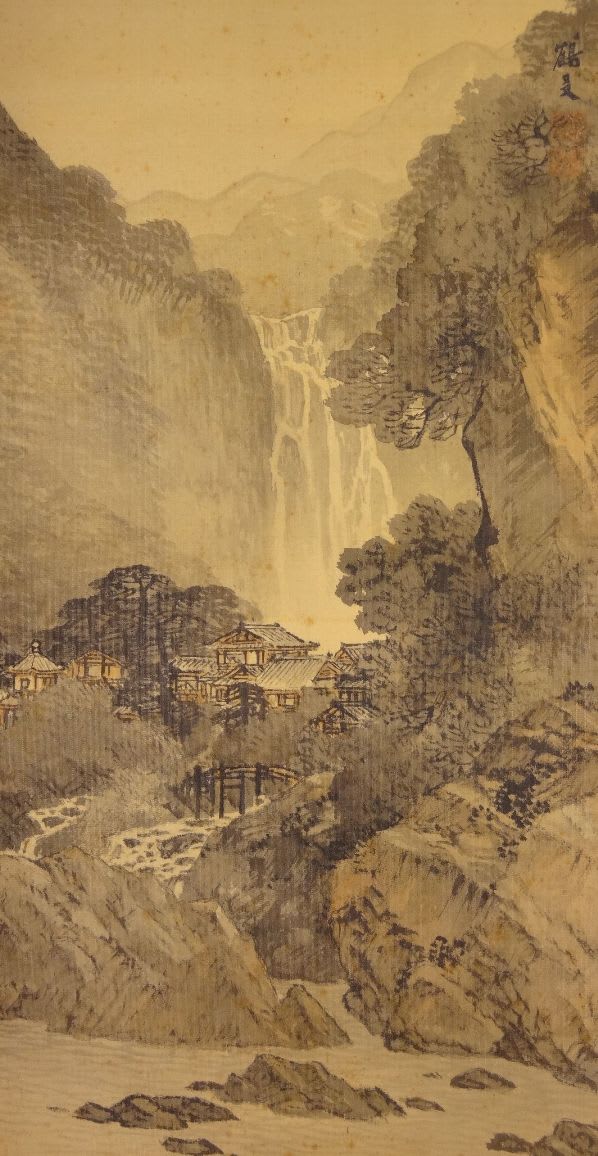

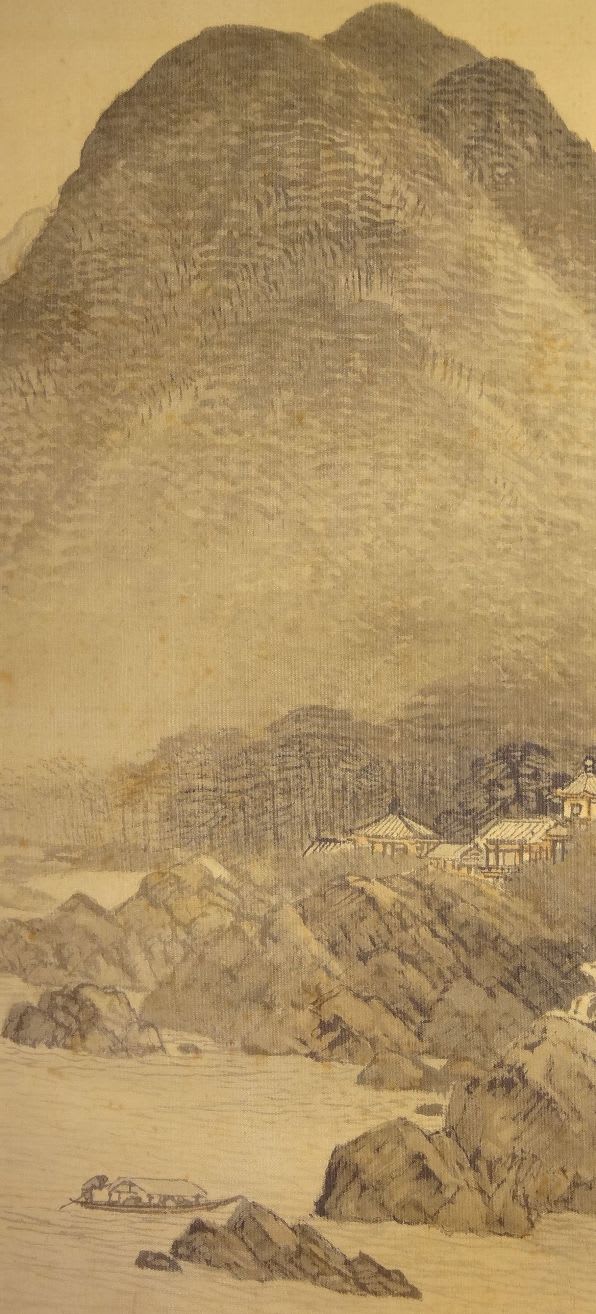

木挽町家からは、江戸時代後期に栄川院典信(えいせんいんみちのぶ、1730 - 1790)、養川院惟信(ようせんいんこれのぶ、1753 - 1808)、伊川院栄信(いせんいんながのぶ、1775 - 1828)、晴川院養信(せいせんいんおさのぶ、1786 - 1846)などが出ている。晴川院養信は、天保9年(1838年)と同15年(1844年)に相次いで焼失した江戸城の西の丸および本丸御殿の再建に際し、膨大な障壁画の制作を狩野派の棟梁として指揮した。障壁画そのものは現存しないが、膨大な下絵が東京国立博物館に所蔵されている。晴川院は古画の模写や収集にも尽力した。一般に、江戸時代後期の狩野派絵師に対する評価はあまり高くないが、20世紀後半以降の研究の進展により、晴川院は古典絵画から幕末の新しい絵画の動きまで熱心に研究した、高い技術をもった絵師であったことが認識されるようになり、再評価の動きがある。

晴川院の次代の勝川院雅信(しょうせんいんただのぶ、1823 - 1880)の門下には、明治初期の日本画壇の重鎮となった

狩野芳崖(下関出身、1828 - 1888)と

橋本雅邦(川越出身、1835 - 1908)がいた。芳崖と雅邦はともに地方の狩野派系絵師の家の出身であった。職業絵師集団としての狩野派は、パトロンであった江戸幕府の終焉とともにその歴史的役目を終えた。

******************************************************

![]()

狩野派は形式的になりすぎたがゆえに国内外から過剰なほどに評価が低く見られています。浮世絵などに比べると格段に評価の違いが解ります。家元のような制度が自由奔放さを失わさせていくものです。日本の茶道もこのままでは廃れる一方でしょうね。日本の茶道の家元制は歴栄が古いようであたらしいものです。ま~、あと数十年で滅びるでしょう。

![]()

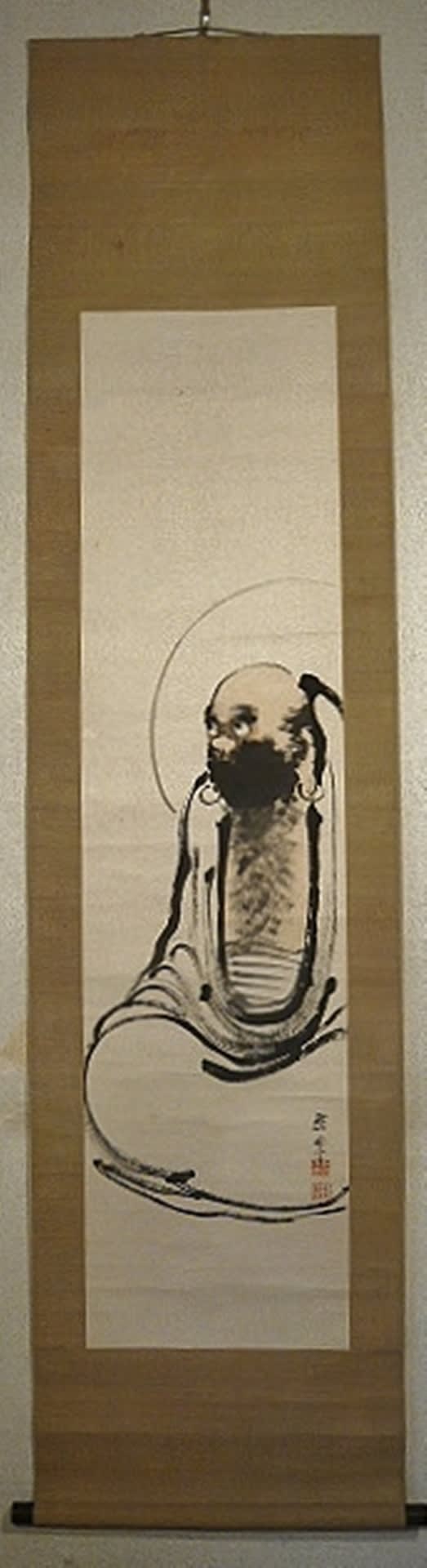

本日の作品の龍は狩野派の作品としてはよく描けているほうですし、龍をぼやかすことが多い中で、龍の体型?がほぼわかる面白い作品だと思います。印章や落款はよさそうです。

![]()

![]()

![]()

今日にでも行こうかな。

今日にでも行こうかな。

ただ設計の友人もまた街づくり?とかいってカンボジアに渡航中

ただ設計の友人もまた街づくり?とかいってカンボジアに渡航中