昨日は札幌へ出張しました。営業所は新しいビルへ引っ越しており、道庁もあらたな顔を見せていました。現場周りでは、火力のシールドの現場の話などあらたな技術との出会いが愉しませてくれました。

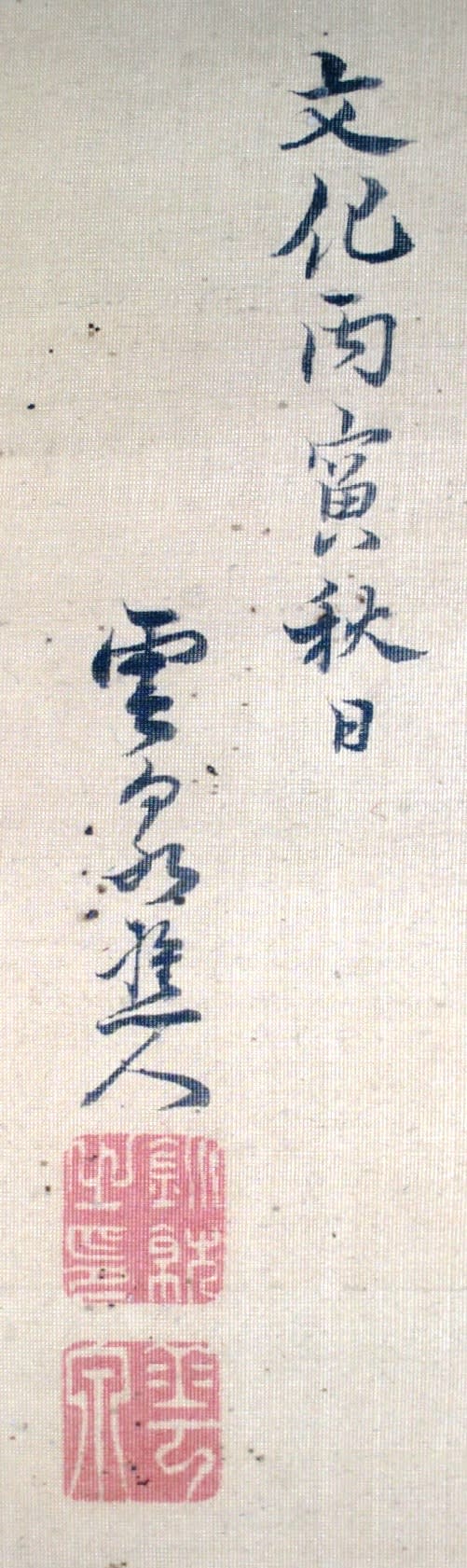

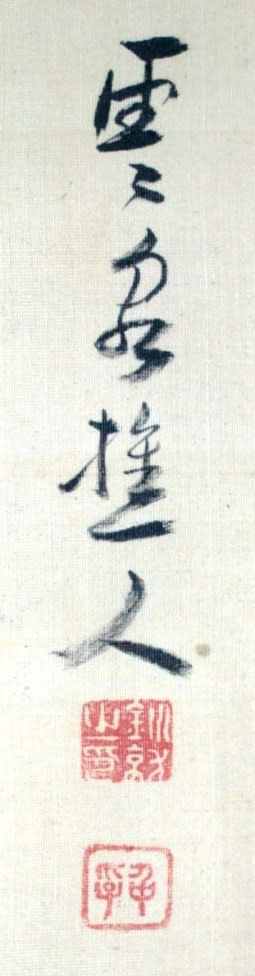

![]()

夜遅く帰宅すると息子はまだ高熱・・。父親はうろたえるばかり・・、母は「平気よ」とばかり、高鼾。我妻はやはり太っ腹母ちゃんのようで・・・・・。

さて選挙が始まりますが、政治家というのはよくわからない職業?というのを再認識する選挙です。我々庶民が解るのは、消費税増税を先延ばしして、国債の評価が下がり円安が進んだということくらい・・。ま~、アベノミクスそのものには賛同しますが、中身と新味に欠けるという評価がなんとなくぴんときますね。

ふるさと創生はいいのだが、少子j高齢化対策という謳い文句はいいのだが、株安・円安はいいのだが・・・、だからなにがどうなった?? 選挙してる場合じゃないと思うのだが・・。いずれ政治家に対して大きな期待はしてはいけません。

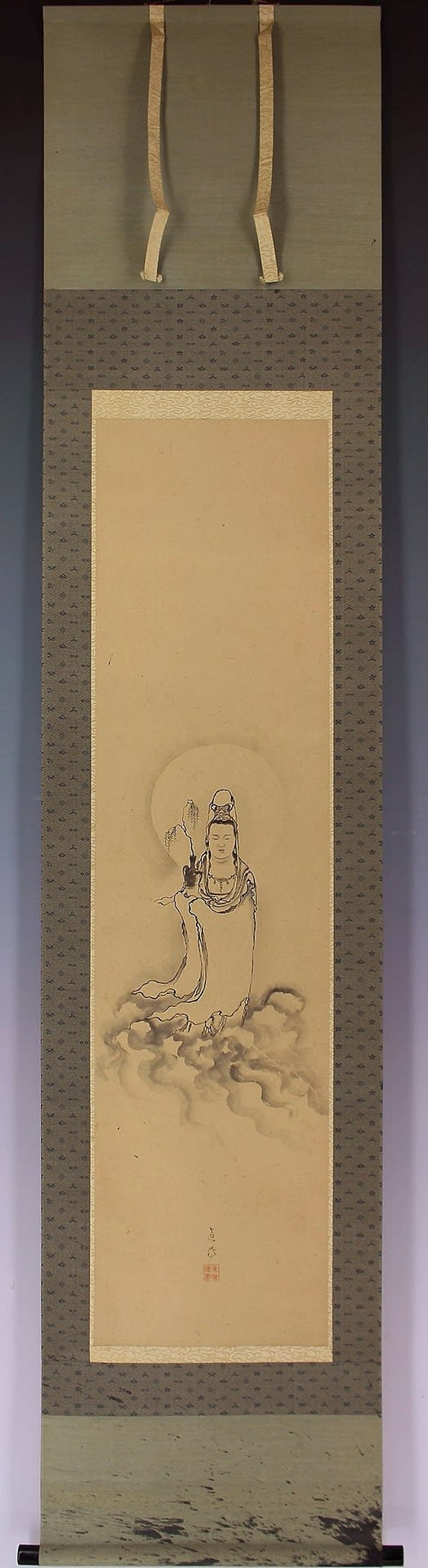

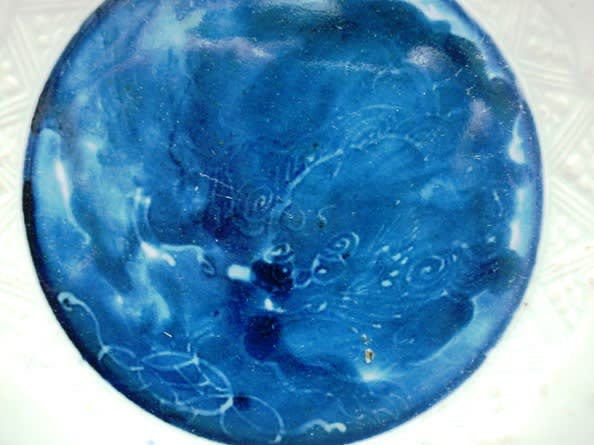

本日はかわいらしい政治の・・、もとい青磁の作品。

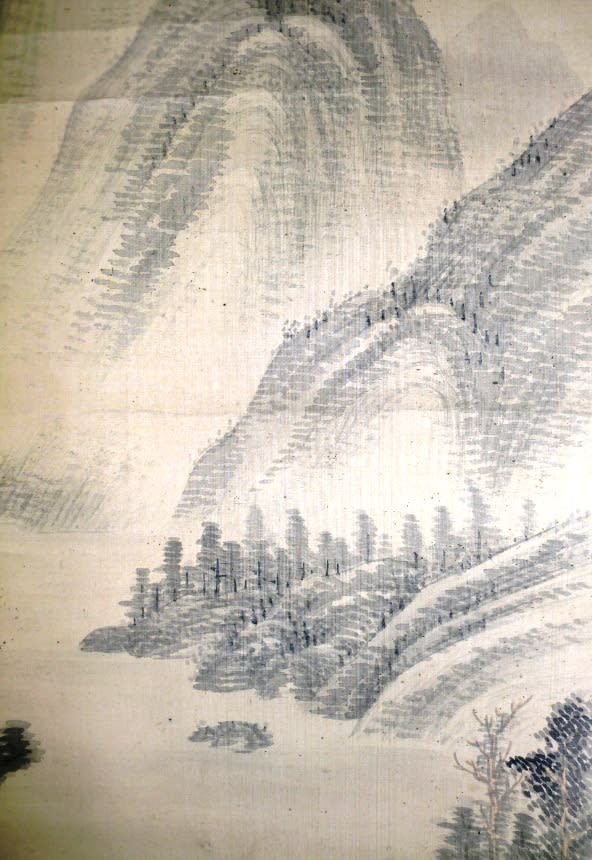

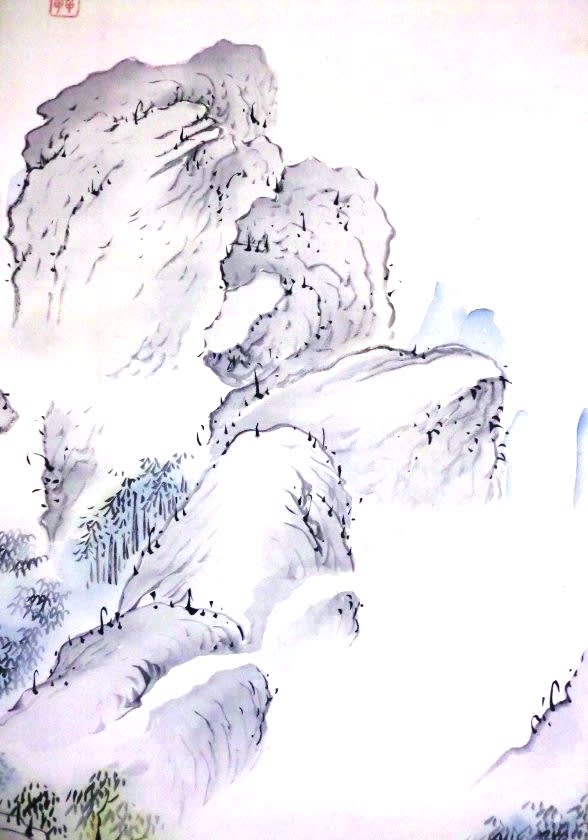

青磁の産地などは実に多彩ですが、青磁の古いものは見極めが難しく、難解な陶磁器のひとつです。日本以外の青磁の作品などは正直なところさっぱりわかりません。日本では鍋島、伊万里、そして三田が青磁の代表格なようです。

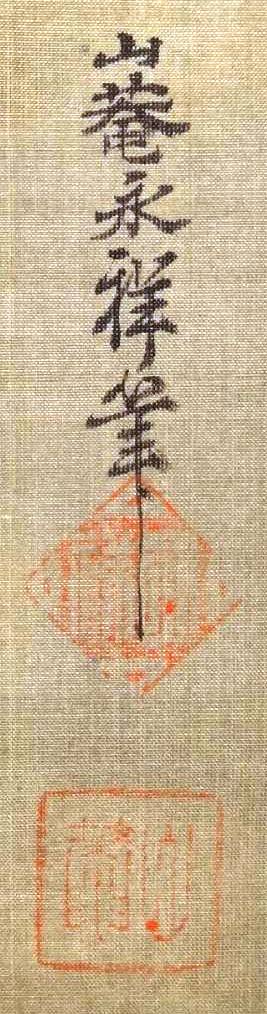

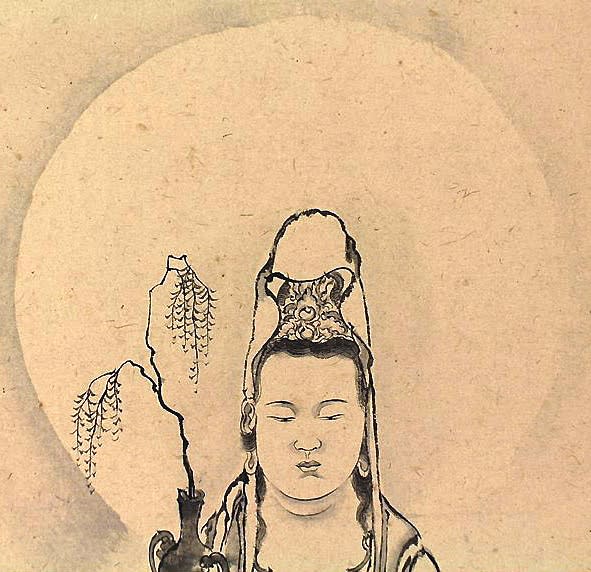

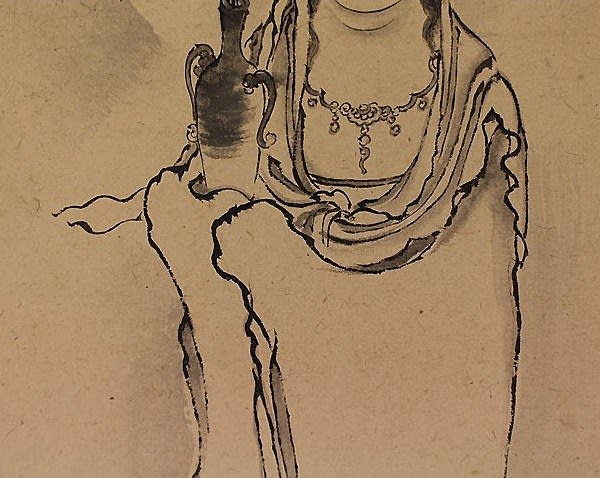

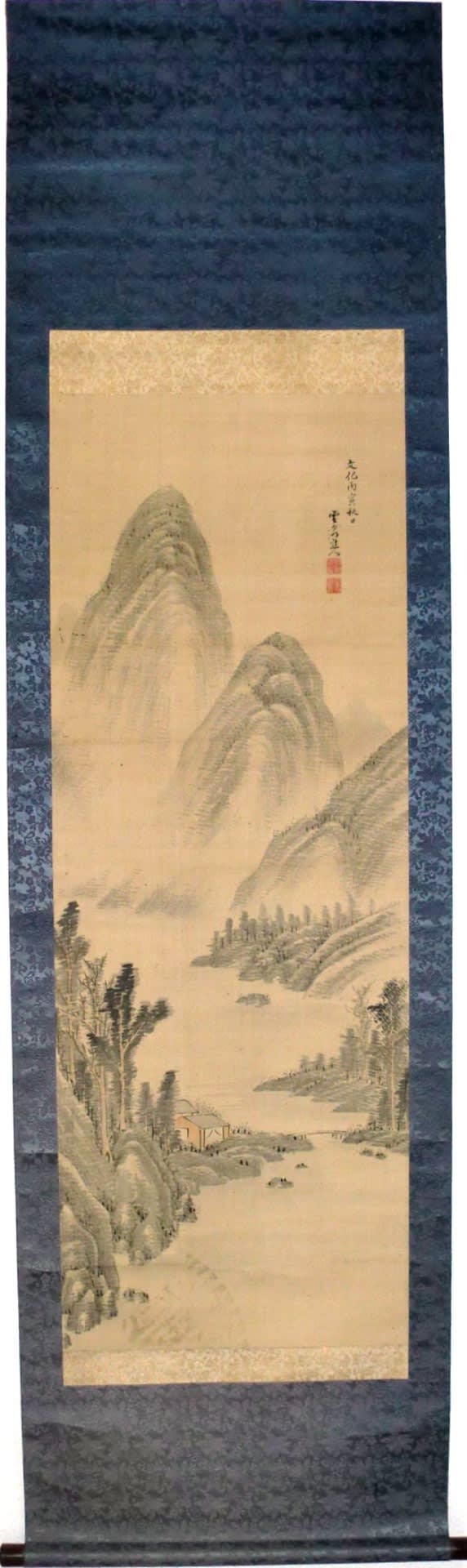

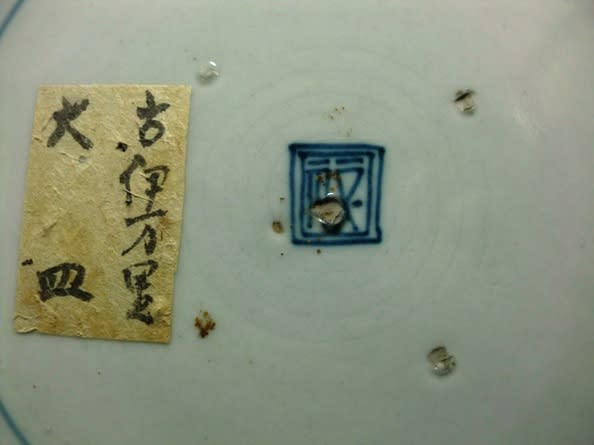

花陽刻紋三足筆筒 古三田青磁

合箱

口径40*高さ84

![]()

江戸期の三田青磁の文具のひとつらしい作品です。ただし日本の作品でさえ産地の判別が難しいのに、その製作年代となるとまったくもってちんぷんかんぷん。

三田青磁の詳しい内容はリンク先を参考にしてください。

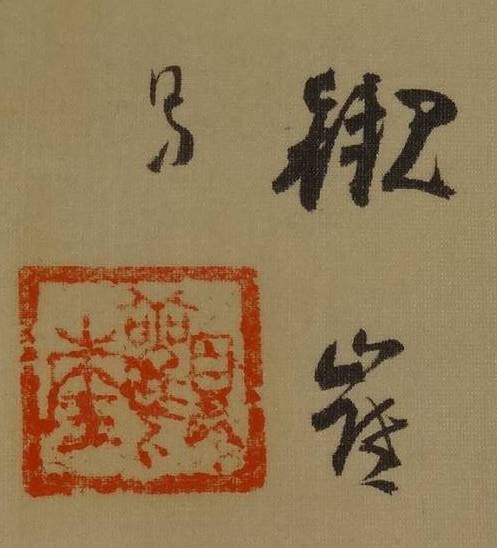

![]()

三田青磁ならなんでもよいというわけでもなく、やはり味のあるものがいいですね。ま~、骨董はすべからく味のあるものがいいのでしょうが、ここが価値観の相違のあるところで、味のあるというのが実に品のないものという御仁が多いのが骨董の世界。99%の骨董好きが自分の価値観がいいと思っているから厄介なのです。その99%が趣味が悪いところに骨董の難しさがあるようです。そういう小生もその中に入るようで・・・![]()

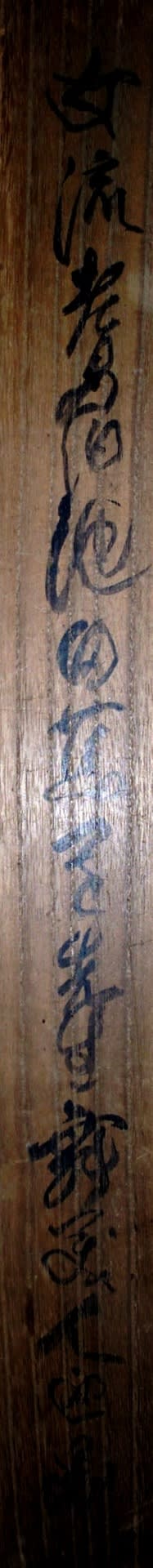

さて、この作品はどうみても普段使いですね。机の上において鉛筆立てか今の箸立てだね![]()

家内に曰く「線香入れにぴったりよ」だと・・・なるほど。さっそく仏壇前の経机に・・。いままであった線香入れは蓋置だったので、すこしさまになりました。最近仏具は相続税対象外というので、純金製のものが数多くありますが、それに比べると実に質素な仏壇ですね~。

![]()

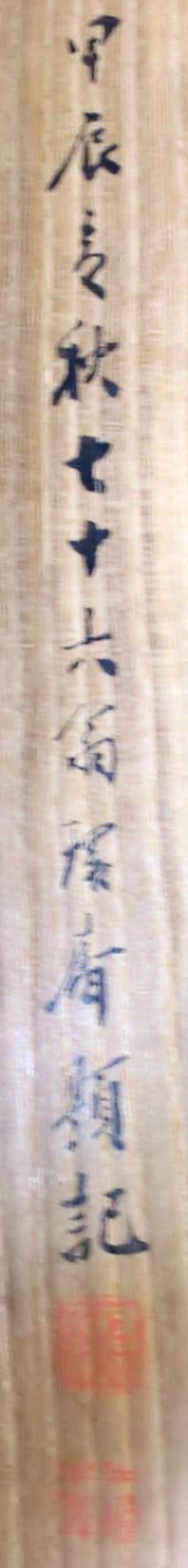

かわいい箱に収まっています。 なんとなくロケットのようは三足型・・、はやぶさ??

**********************************************

三田焼:兵庫県三田市三田の青磁。寛政(1789-1801)初年、三田の豪商神田惣兵衛は陶工内田忠兵衛(志手原窯小西金兵衛の弟子)の青磁焼成の悲願にほだされ巨額の資金を投じて陶業を助けることになり、天狗ヶ鼻に窯を築いました。これが三田焼の起こりであります。

惣兵衛は青磁研究のために忠兵衛を有田に遣わし、有田から陶工太一郎・定次郎を招いました。1801年(享和元)忠兵衛は香下村砥石谷において青磁の原石を発見し、文化(1804-18)初年には青磁の試焼に成功しました。1810年(文化七)惣兵衛は京都の奥田頴川に指導を受け、その弟子の欽古堂亀祐を迎え、いよいよ青磁の製作は本格的になりました。

文化・文政年間(1804-30)は三田青磁の最盛期でありました。しかし1827年(文政10)頃には亀祐が京都に帰り、1829年(同12)に惣兵衛が没するに及んで、以来三田窯は次第に衰順に傾いました。天保年間(1830-44)には向井喜太夫がこれを譲り受け、安政(1854-60)頃には田中利右衛門がこれを継いだが業績振わず、明治になつて三田陶器会社が設立され、1889年(明治22)にはその出資者の一大芝虎山がこれに専念しました。

1922年有志が相寄って一窯焼いたのを最後に三田窯の煙はまったく絶えました。青磁の上がりは天竜寺手調で、亀祐来窯以後細工物にも秀作が生まれた。種類には、香炉・茶器・花器・皿・鉢・文具、大物・動物置物などがあります。また呉須手写しも焼いています。

**********************************************

さっぱり解らない青磁にあまり期待してはいけません。もとい政治には・・・![]() 線香入れでもいいから、使えるものが一番・・・。

線香入れでもいいから、使えるものが一番・・・。

夜遅く帰宅すると息子はまだ高熱・・。父親はうろたえるばかり・・、母は「平気よ」とばかり、高鼾。我妻はやはり太っ腹母ちゃんのようで・・・・・。

さて選挙が始まりますが、政治家というのはよくわからない職業?というのを再認識する選挙です。我々庶民が解るのは、消費税増税を先延ばしして、国債の評価が下がり円安が進んだということくらい・・。ま~、アベノミクスそのものには賛同しますが、中身と新味に欠けるという評価がなんとなくぴんときますね。

ふるさと創生はいいのだが、少子j高齢化対策という謳い文句はいいのだが、株安・円安はいいのだが・・・、だからなにがどうなった?? 選挙してる場合じゃないと思うのだが・・。いずれ政治家に対して大きな期待はしてはいけません。

本日はかわいらしい政治の・・、もとい青磁の作品。

青磁の産地などは実に多彩ですが、青磁の古いものは見極めが難しく、難解な陶磁器のひとつです。日本以外の青磁の作品などは正直なところさっぱりわかりません。日本では鍋島、伊万里、そして三田が青磁の代表格なようです。

花陽刻紋三足筆筒 古三田青磁

合箱

口径40*高さ84

江戸期の三田青磁の文具のひとつらしい作品です。ただし日本の作品でさえ産地の判別が難しいのに、その製作年代となるとまったくもってちんぷんかんぷん。

三田青磁の詳しい内容はリンク先を参考にしてください。

三田青磁ならなんでもよいというわけでもなく、やはり味のあるものがいいですね。ま~、骨董はすべからく味のあるものがいいのでしょうが、ここが価値観の相違のあるところで、味のあるというのが実に品のないものという御仁が多いのが骨董の世界。99%の骨董好きが自分の価値観がいいと思っているから厄介なのです。その99%が趣味が悪いところに骨董の難しさがあるようです。そういう小生もその中に入るようで・・・

さて、この作品はどうみても普段使いですね。机の上において鉛筆立てか今の箸立てだね

家内に曰く「線香入れにぴったりよ」だと・・・なるほど。さっそく仏壇前の経机に・・。いままであった線香入れは蓋置だったので、すこしさまになりました。最近仏具は相続税対象外というので、純金製のものが数多くありますが、それに比べると実に質素な仏壇ですね~。

かわいい箱に収まっています。 なんとなくロケットのようは三足型・・、はやぶさ??

**********************************************

三田焼:兵庫県三田市三田の青磁。寛政(1789-1801)初年、三田の豪商神田惣兵衛は陶工内田忠兵衛(志手原窯小西金兵衛の弟子)の青磁焼成の悲願にほだされ巨額の資金を投じて陶業を助けることになり、天狗ヶ鼻に窯を築いました。これが三田焼の起こりであります。

惣兵衛は青磁研究のために忠兵衛を有田に遣わし、有田から陶工太一郎・定次郎を招いました。1801年(享和元)忠兵衛は香下村砥石谷において青磁の原石を発見し、文化(1804-18)初年には青磁の試焼に成功しました。1810年(文化七)惣兵衛は京都の奥田頴川に指導を受け、その弟子の欽古堂亀祐を迎え、いよいよ青磁の製作は本格的になりました。

文化・文政年間(1804-30)は三田青磁の最盛期でありました。しかし1827年(文政10)頃には亀祐が京都に帰り、1829年(同12)に惣兵衛が没するに及んで、以来三田窯は次第に衰順に傾いました。天保年間(1830-44)には向井喜太夫がこれを譲り受け、安政(1854-60)頃には田中利右衛門がこれを継いだが業績振わず、明治になつて三田陶器会社が設立され、1889年(明治22)にはその出資者の一大芝虎山がこれに専念しました。

1922年有志が相寄って一窯焼いたのを最後に三田窯の煙はまったく絶えました。青磁の上がりは天竜寺手調で、亀祐来窯以後細工物にも秀作が生まれた。種類には、香炉・茶器・花器・皿・鉢・文具、大物・動物置物などがあります。また呉須手写しも焼いています。

**********************************************

さっぱり解らない青磁にあまり期待してはいけません。もとい政治には・・・

線香入れでもいいから、使えるものが一番・・・。

線香入れでもいいから、使えるものが一番・・・。

なんか違うじゃない

なんか違うじゃない