本日は神坂雪佳の作品です。いつかは欲しいなと思っていた神坂雪佳の肉筆の作品です。むろん真贋は解りませんが、色紙のわりには意外と高い値段でした。神坂雪佳は図案はエルメスでも取り上げられるなど、海外での評価が非常に高く、国内においても人気がありご存知の方も多いかと思いまあす。

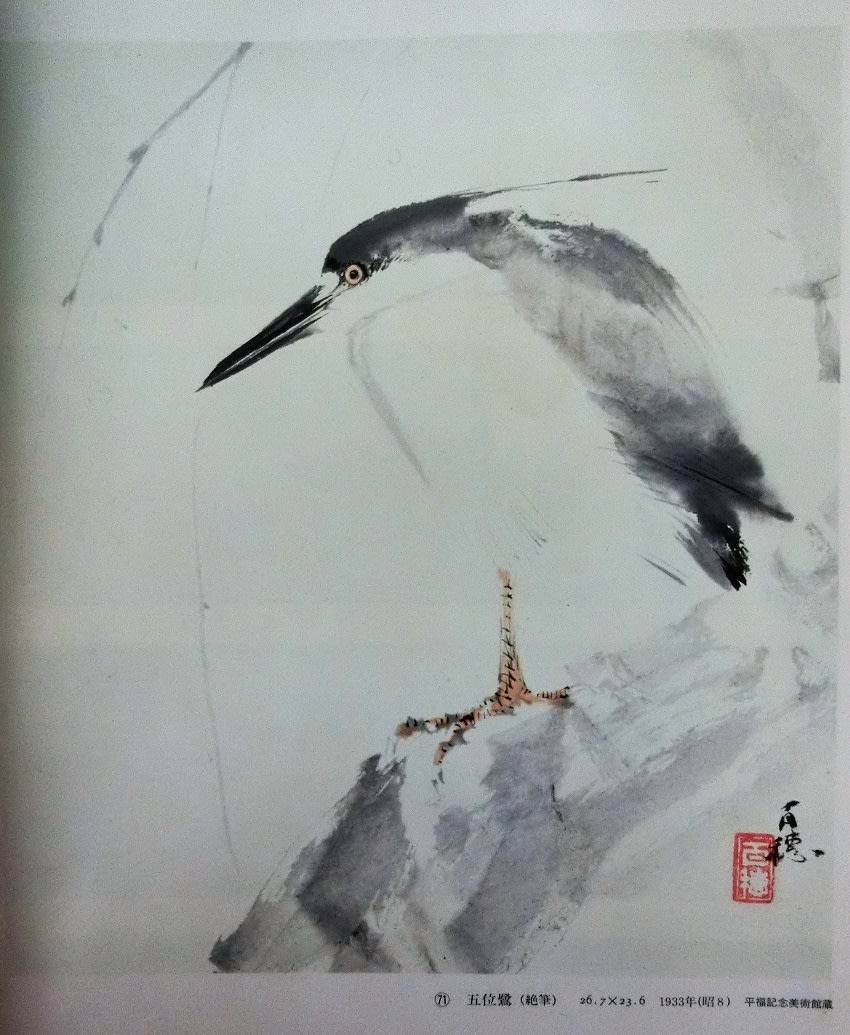

神坂雪佳を知らない方でも下記の作品を見かけた人は多いと思います。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

独創的でかわいいデザインをします。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

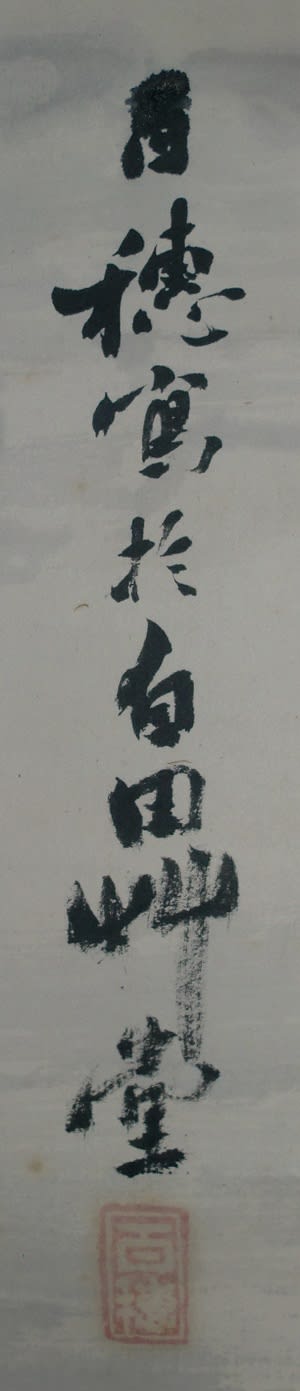

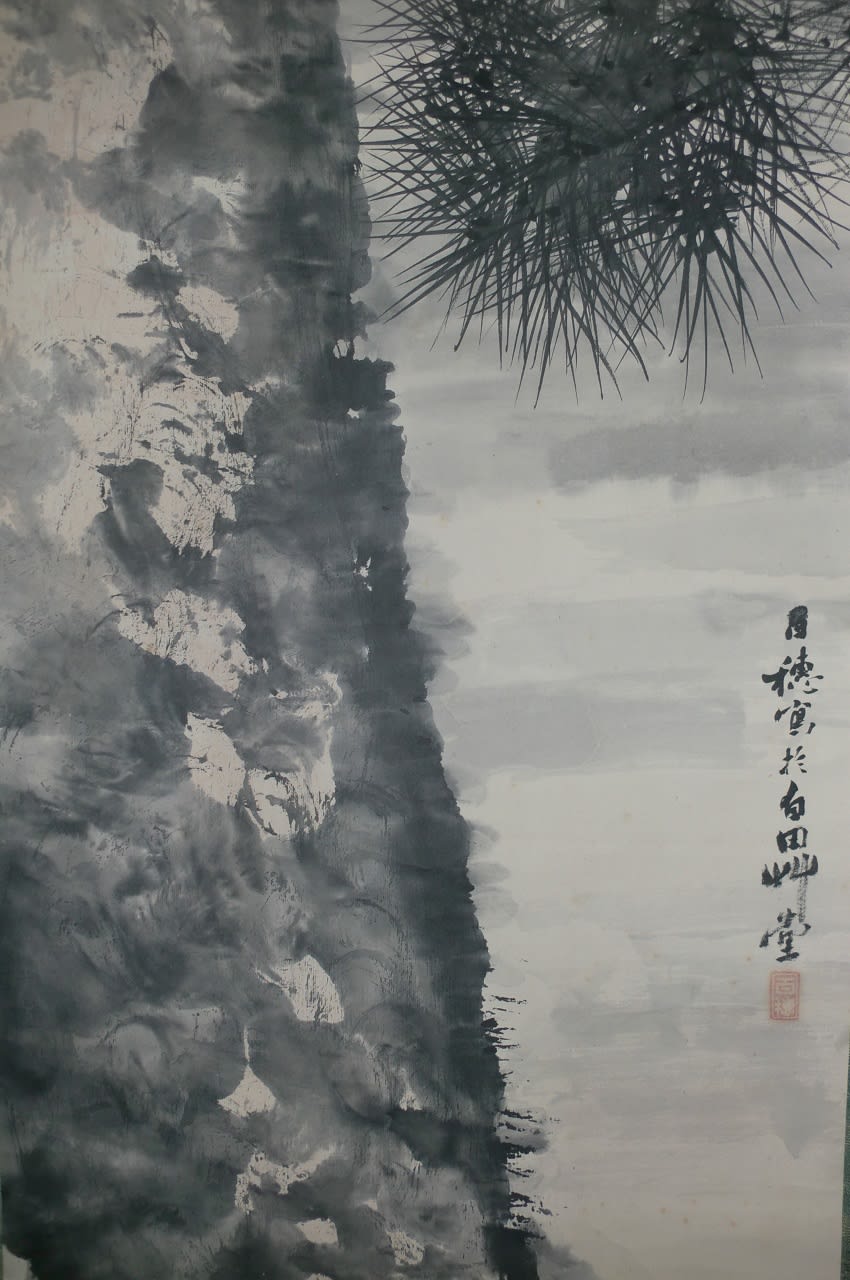

図案家として評価され版画などが人気がありますが、なかなか肉筆画はみかけないように思いますので、もしかしたら肉筆画は貴重かもしれません。

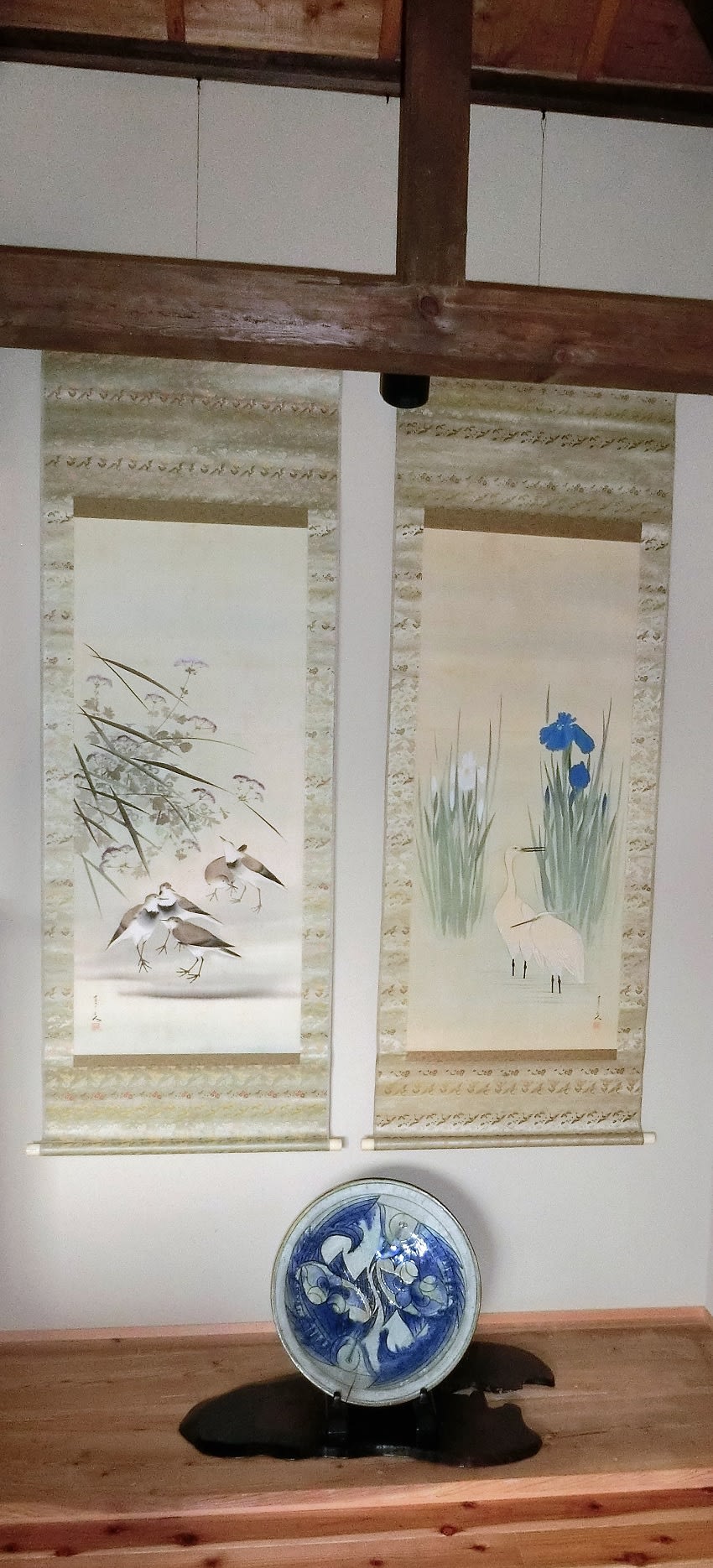

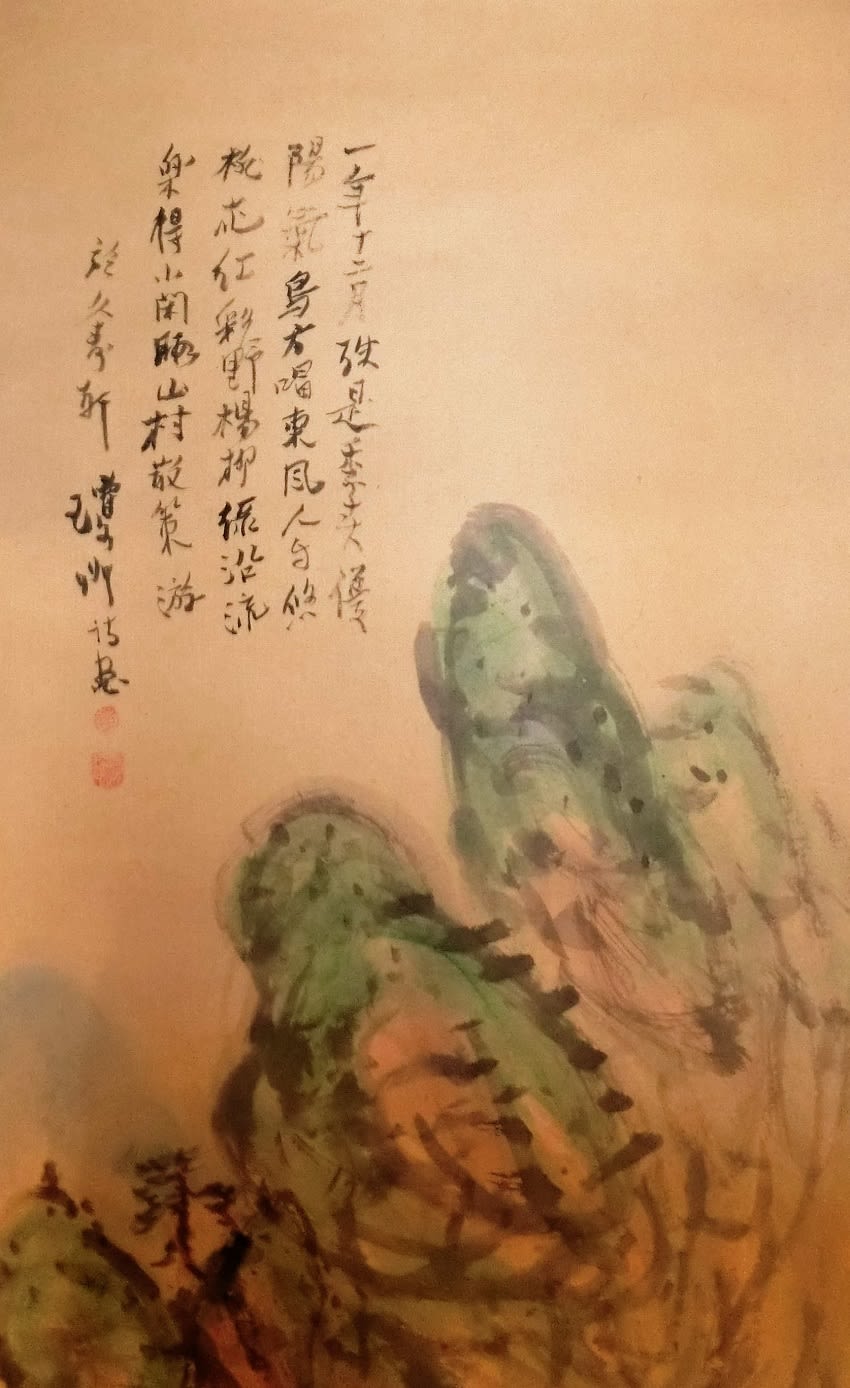

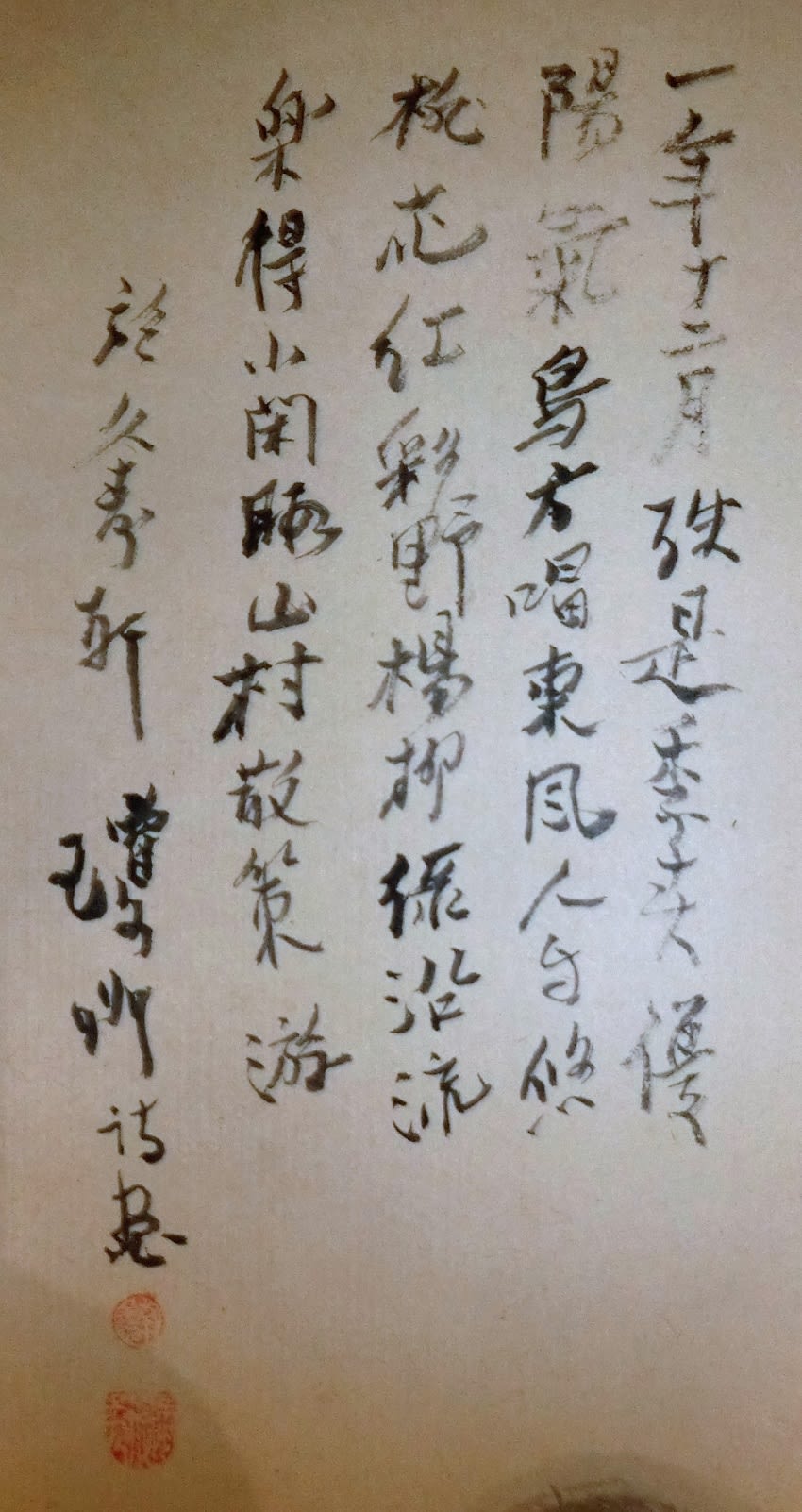

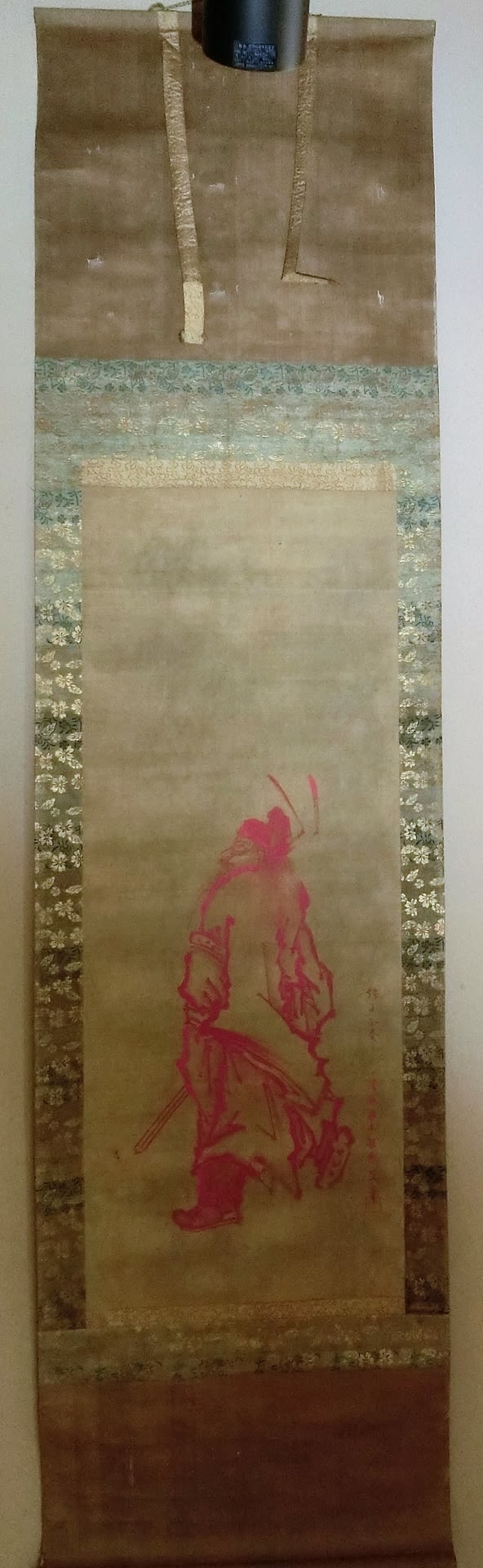

紫陽花 伝神坂雪佳筆

色紙 絹本着色

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*******************************

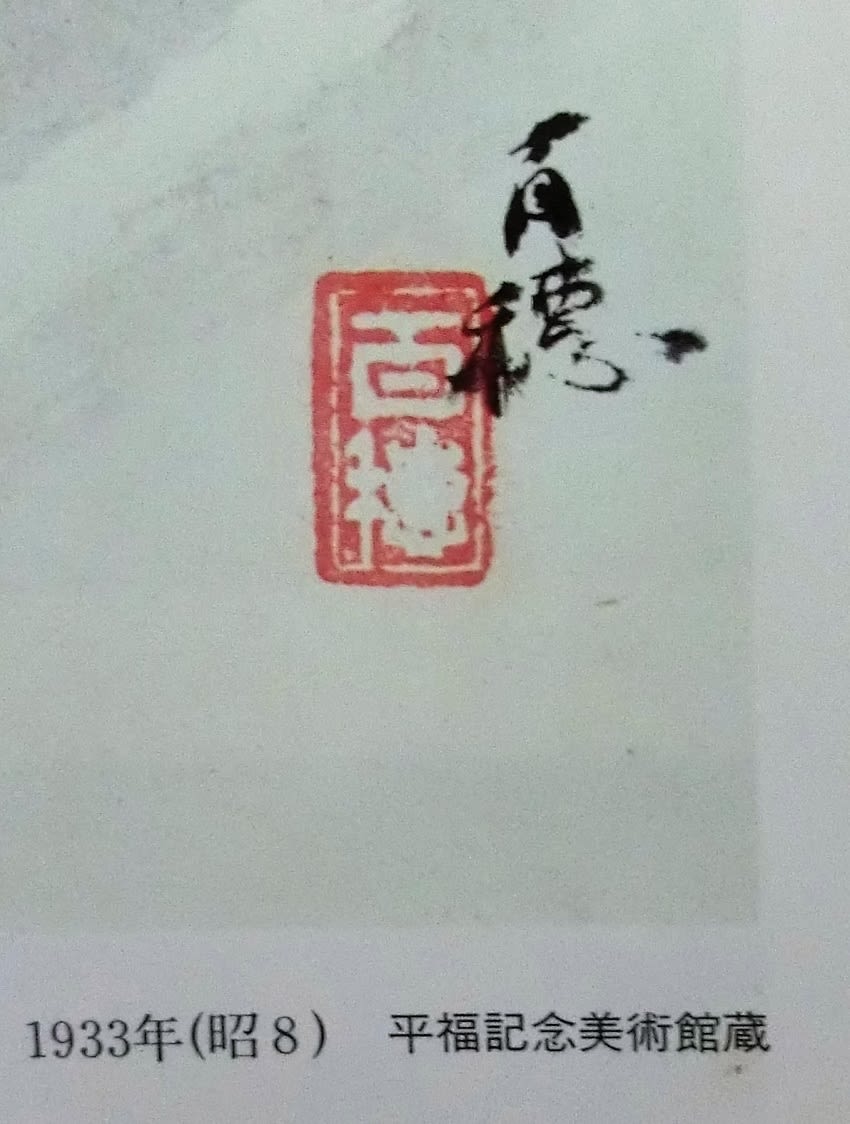

神坂雪佳:(かみさか せっか)慶応2年1月12日(1866年2月26日) ~ 昭和17年(1942年)1月4日)。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

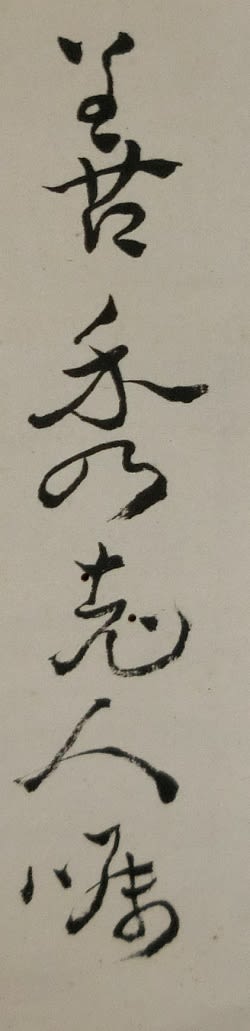

近現代の日本の画家であり、図案家。京都に暮らし、明治から昭和にかけての時期に、絵画と工芸の分野で多岐にわたる活動をした。本名は吉隆(よしたか)。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

京都御所警護の武士・神坂吉重の長男として、幕末の京都・栗田口(現・京都市栗田口)に生まれる。1881年(明治14年)、16歳で四条派の日本画家・鈴木瑞彦に師事して絵画を学び、装飾芸術への関心を高めたのちの1890年(明治23年)には図案家・岸光景に師事し、工芸意匠図案を学ぶ。琳派の研究を始めたのはこの頃であった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

1901年(明治34年)には、イギリスのグラスゴーで開催されたグラスゴー国際博覧会 (Glasgow International Exhibition) の視察を目的とし、世界各地の図案の調査を兼ねて渡欧。当時のヨーロッパではジャポニスムが流行し、日本美術の影響を受けたアール・ヌーヴォーが花開いていた。神坂もそこで日本の優れた装飾芸術を再認識したという。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

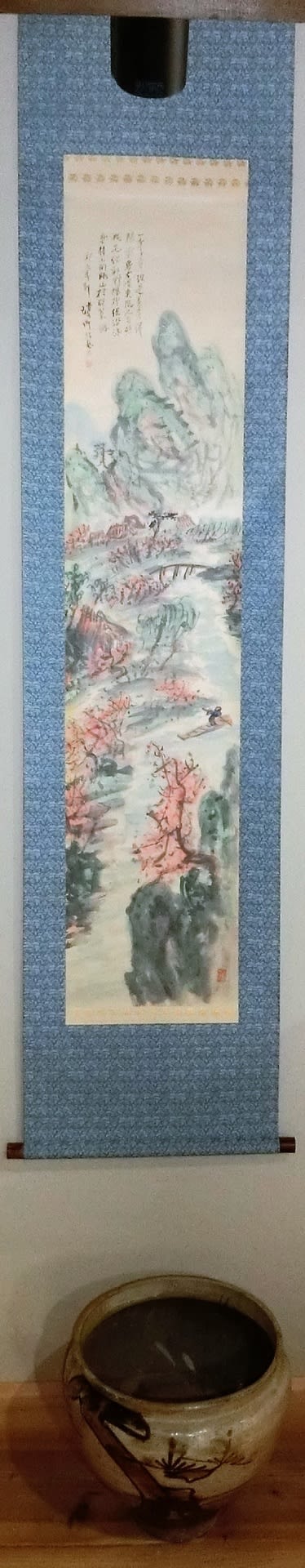

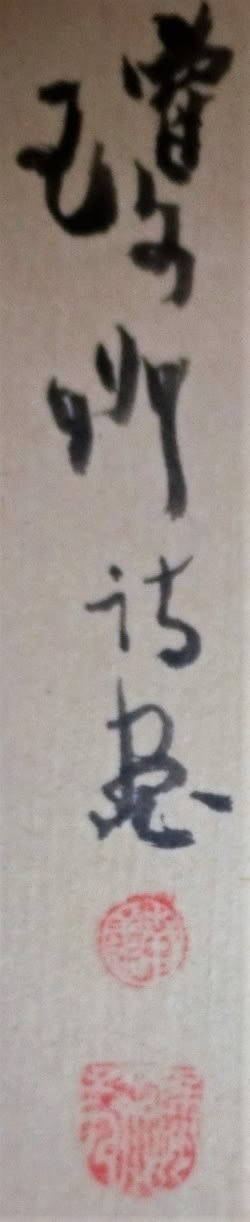

琳派に傾倒し、デフォルメ、クローズアップ、トリミングを用いた大胆な構図や「たらしこみ」の技法など、琳派の影響を受けながらもモダンで明快な作風である。染織や陶芸・漆芸など暮らしを装う工芸品の図案も積極的に行った。蒔絵師の神坂祐吉は雪佳の実弟で、雪佳が図案した作品も多い。 1942年(昭和17年)1月4日、77歳で死去した。

*******************************

「神坂雪佳」については当方ではあまり詳しくありませんので、真贋は不明です。よさそうに思われるので、たまたま空いている保存箱に収納することにしました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

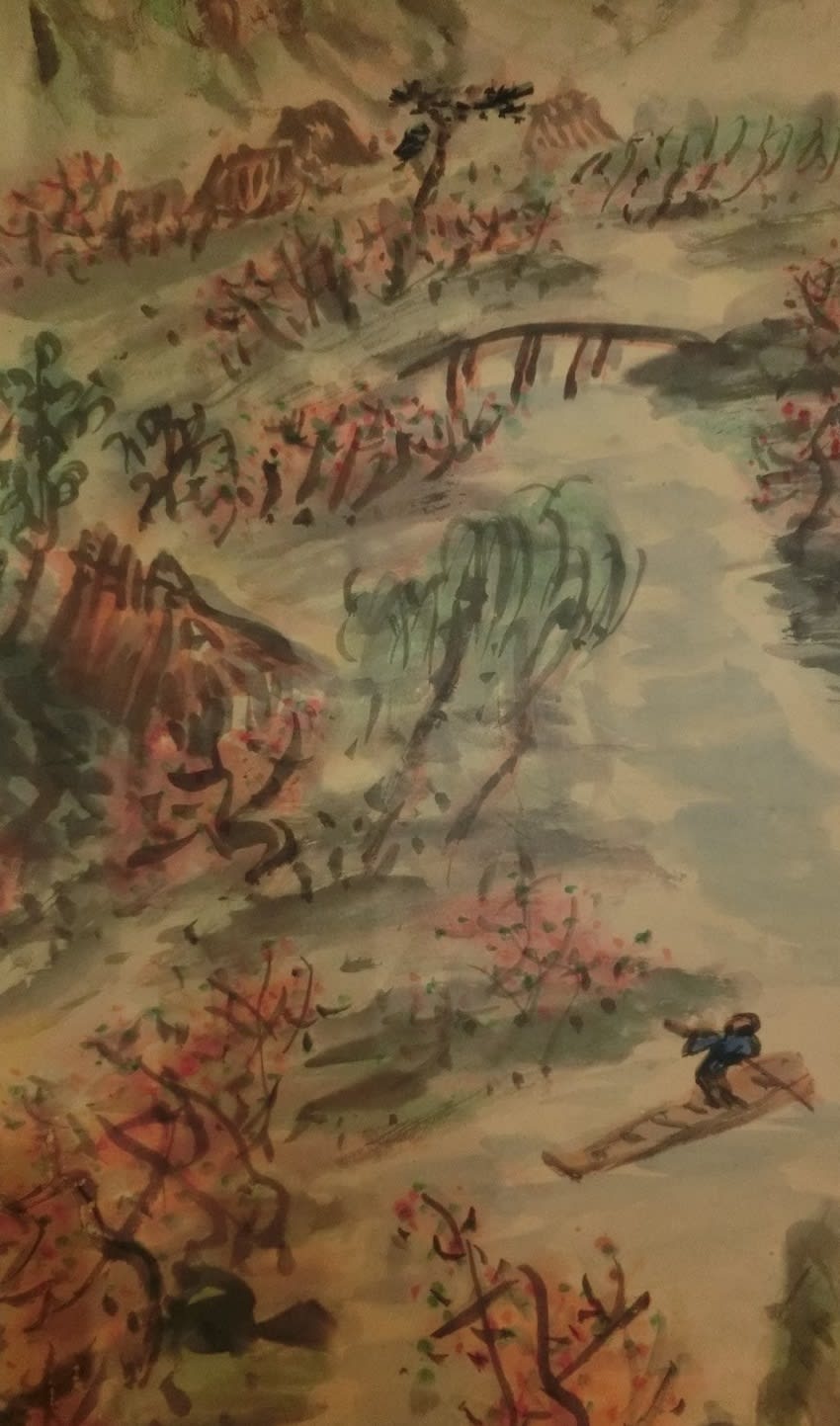

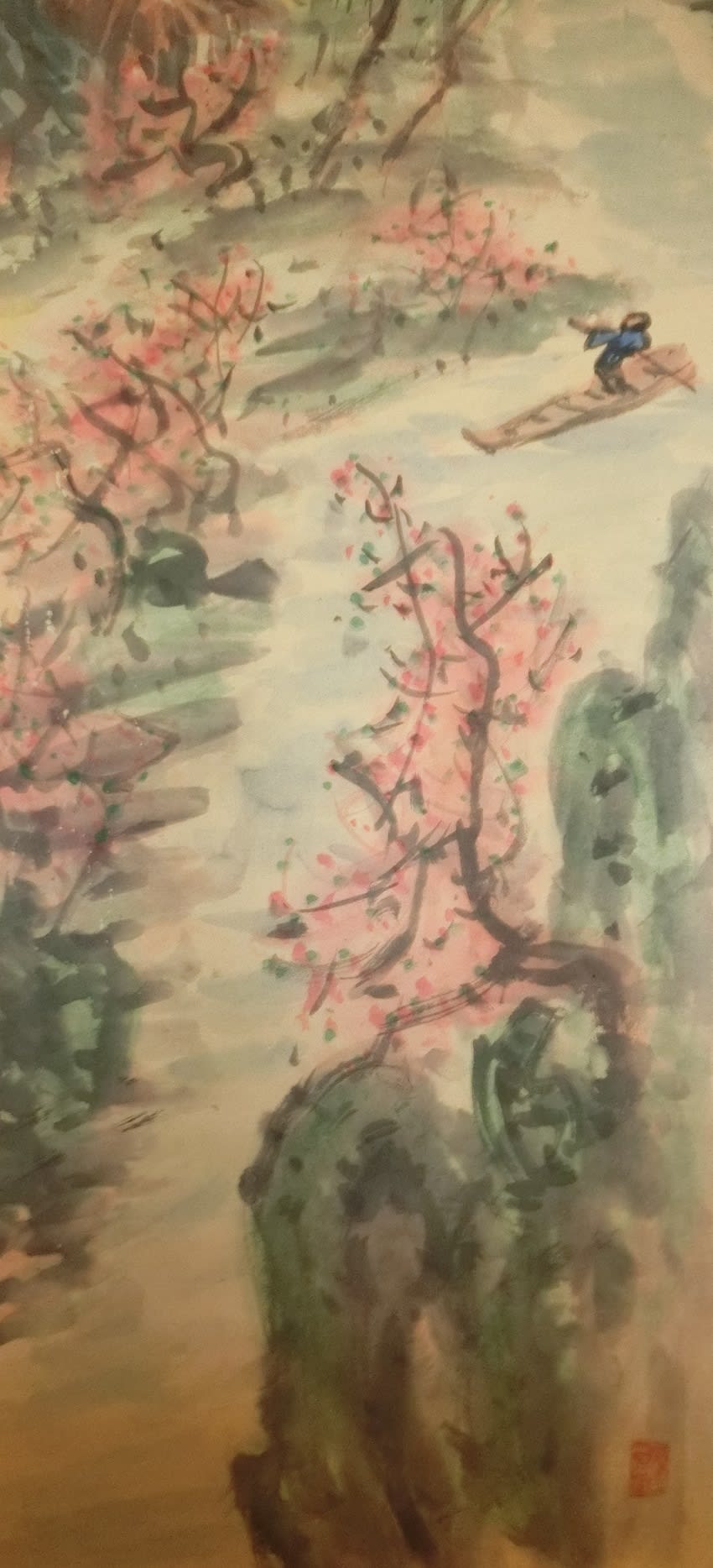

多少、カビが発生しかけていますが、肉眼ではそれほど気になりません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

額に入れて飾ってみました。写真で見るとカビの発生が気になりますが、実際の見るとそれほど気になりません。鑑賞に耐え得るぎりぎりの状態です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

カビの発生は絵画では要注意です。過度な湿気は避けるべきでしょう。一度カビが発生してしまいますと、完全に修復するとも限らず、修復するにもかなり修復費用がかかり、結局、かなりの評価損や破棄する羽目になってしまいます。

神坂雪佳を知らない方でも下記の作品を見かけた人は多いと思います。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

独創的でかわいいデザインをします。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

図案家として評価され版画などが人気がありますが、なかなか肉筆画はみかけないように思いますので、もしかしたら肉筆画は貴重かもしれません。

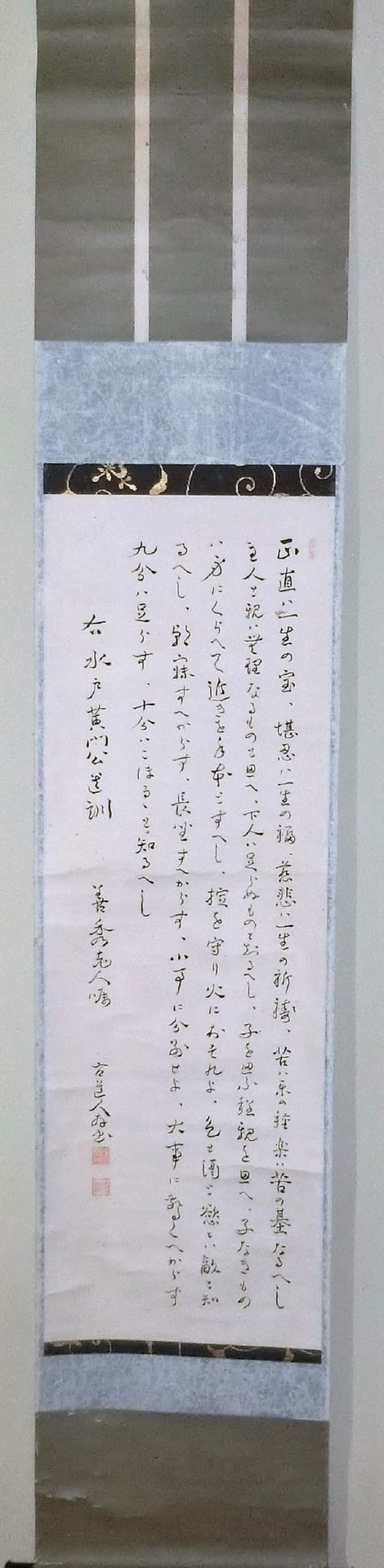

紫陽花 伝神坂雪佳筆

色紙 絹本着色

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*******************************

神坂雪佳:(かみさか せっか)慶応2年1月12日(1866年2月26日) ~ 昭和17年(1942年)1月4日)。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

近現代の日本の画家であり、図案家。京都に暮らし、明治から昭和にかけての時期に、絵画と工芸の分野で多岐にわたる活動をした。本名は吉隆(よしたか)。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

京都御所警護の武士・神坂吉重の長男として、幕末の京都・栗田口(現・京都市栗田口)に生まれる。1881年(明治14年)、16歳で四条派の日本画家・鈴木瑞彦に師事して絵画を学び、装飾芸術への関心を高めたのちの1890年(明治23年)には図案家・岸光景に師事し、工芸意匠図案を学ぶ。琳派の研究を始めたのはこの頃であった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

1901年(明治34年)には、イギリスのグラスゴーで開催されたグラスゴー国際博覧会 (Glasgow International Exhibition) の視察を目的とし、世界各地の図案の調査を兼ねて渡欧。当時のヨーロッパではジャポニスムが流行し、日本美術の影響を受けたアール・ヌーヴォーが花開いていた。神坂もそこで日本の優れた装飾芸術を再認識したという。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

琳派に傾倒し、デフォルメ、クローズアップ、トリミングを用いた大胆な構図や「たらしこみ」の技法など、琳派の影響を受けながらもモダンで明快な作風である。染織や陶芸・漆芸など暮らしを装う工芸品の図案も積極的に行った。蒔絵師の神坂祐吉は雪佳の実弟で、雪佳が図案した作品も多い。 1942年(昭和17年)1月4日、77歳で死去した。

*******************************

「神坂雪佳」については当方ではあまり詳しくありませんので、真贋は不明です。よさそうに思われるので、たまたま空いている保存箱に収納することにしました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

多少、カビが発生しかけていますが、肉眼ではそれほど気になりません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

額に入れて飾ってみました。写真で見るとカビの発生が気になりますが、実際の見るとそれほど気になりません。鑑賞に耐え得るぎりぎりの状態です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

カビの発生は絵画では要注意です。過度な湿気は避けるべきでしょう。一度カビが発生してしまいますと、完全に修復するとも限らず、修復するにもかなり修復費用がかかり、結局、かなりの評価損や破棄する羽目になってしまいます。