本ブログの記事の内容を難しいという御仁の意見が多々あるようですが、こちらは所蔵作品の整理、勉強のためのブログであり、いたし方のないことと当方ではわりきっています。そもそもガラクタの山に見えるようですが、それもまた真実。ただ世の中は多少は勉強しないと解らない分野があり、ガラクタと一概には言えない分野もあります。

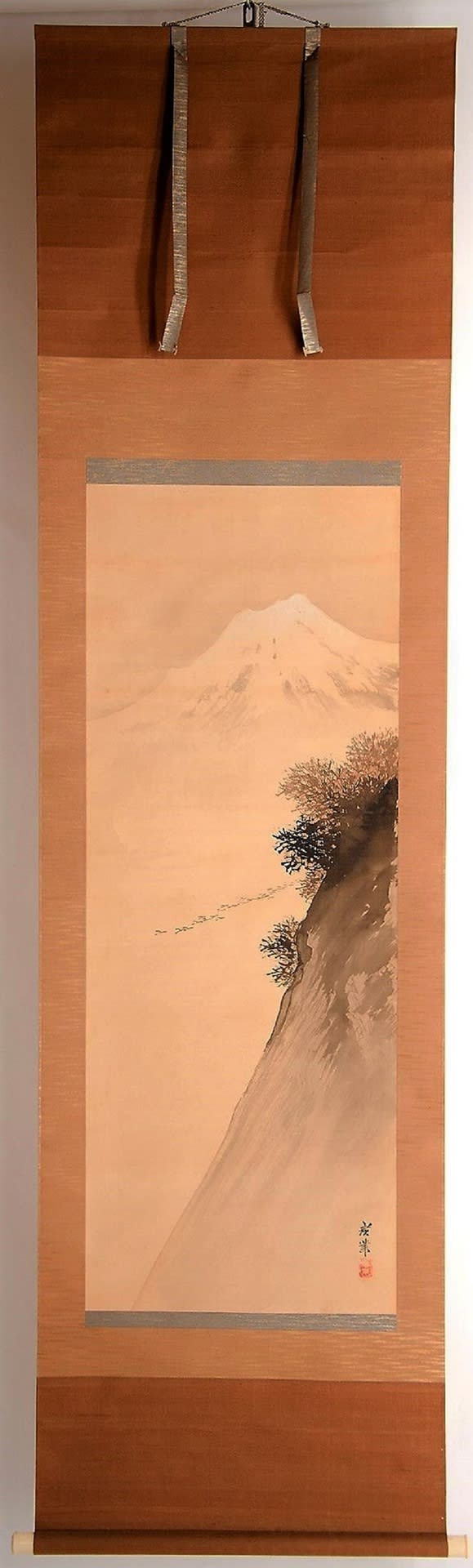

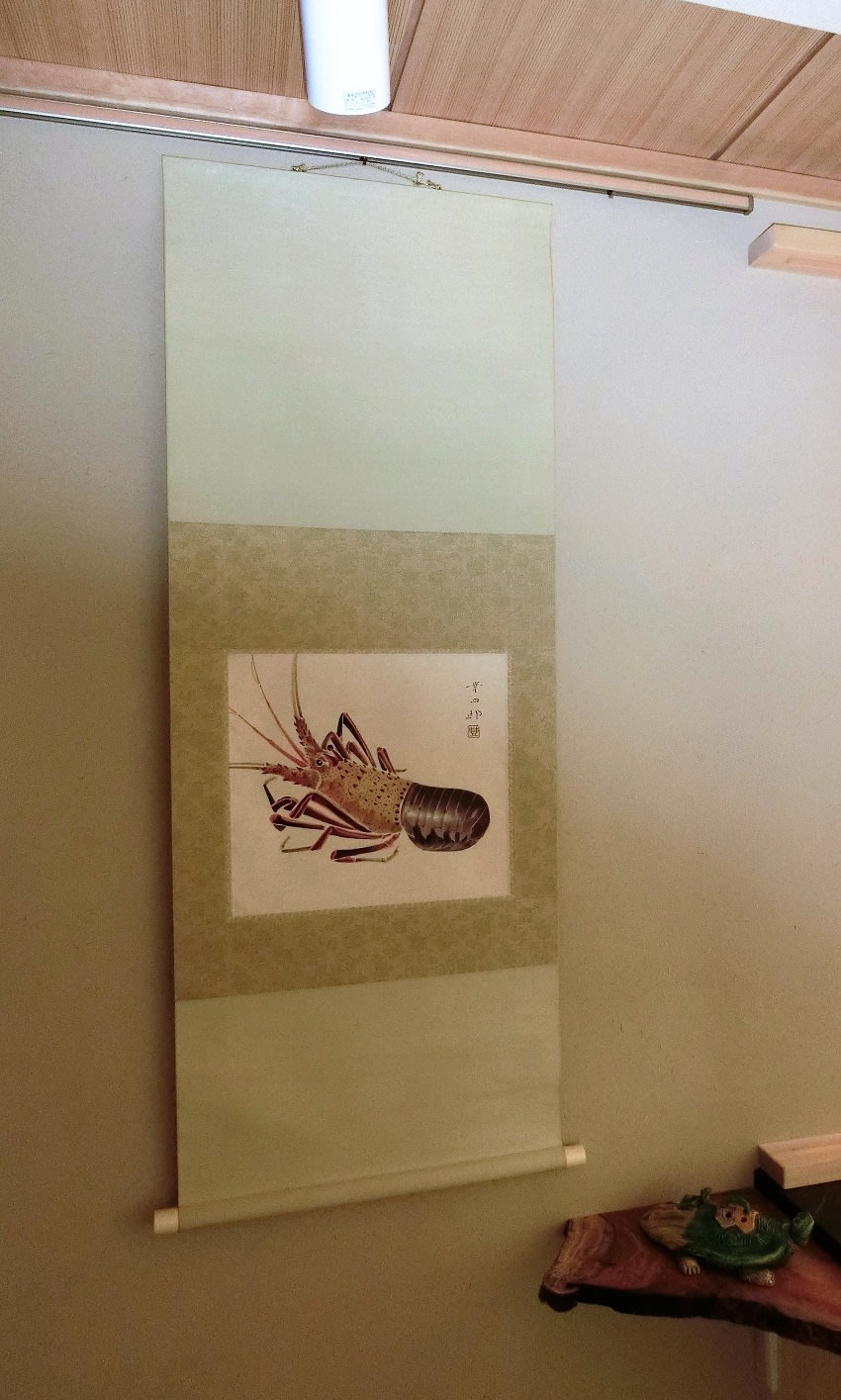

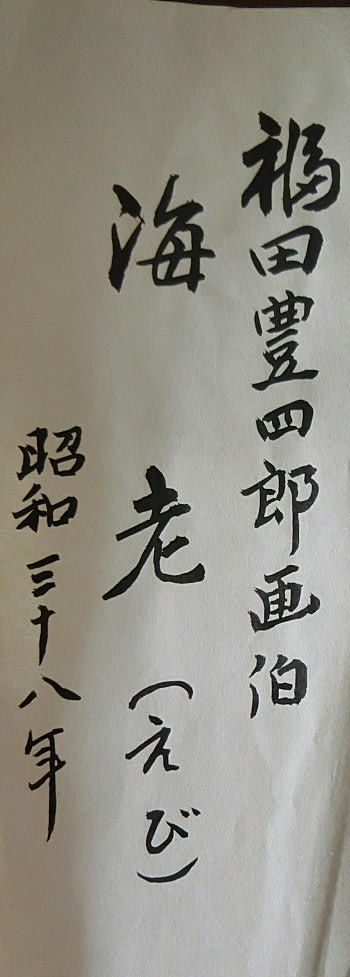

さて平福穂庵の「羅漢」の作品は以前にも本ブログで紹介しましたが、本作品は同じ構図で描かれた同図の作品として非常に興味深い作品です。

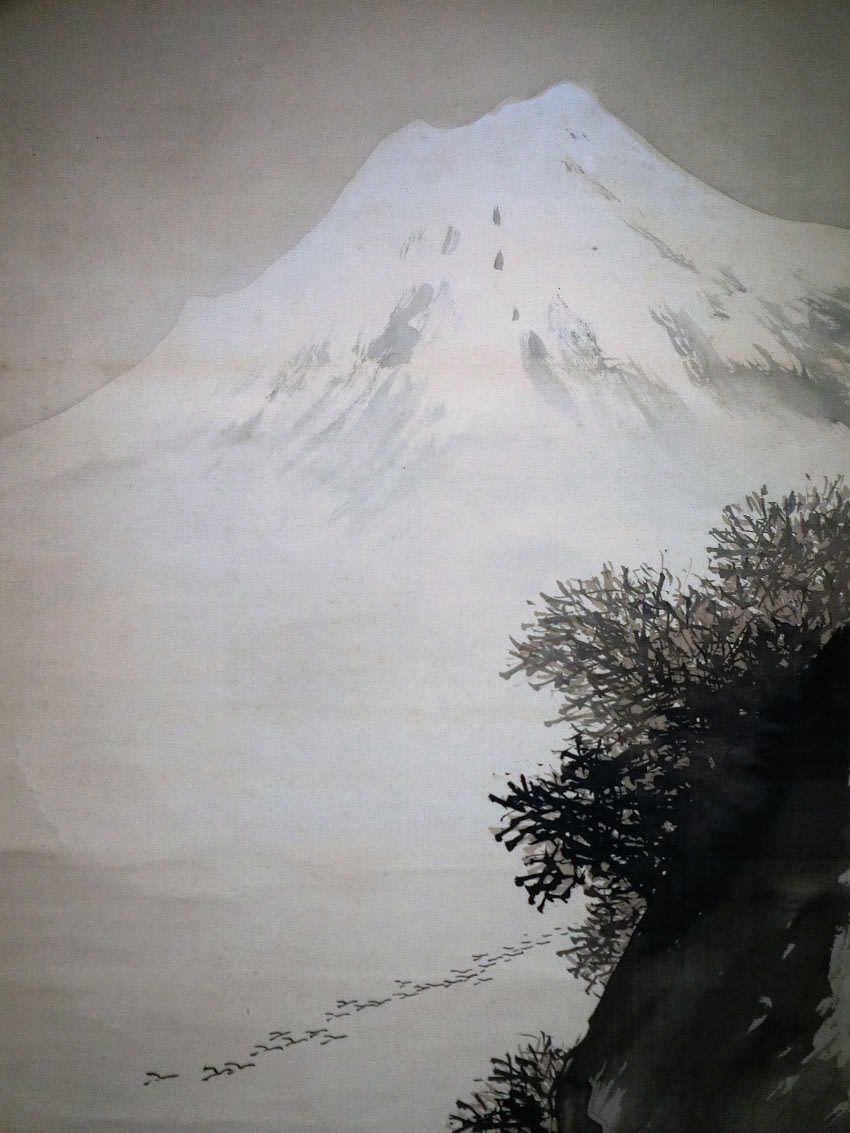

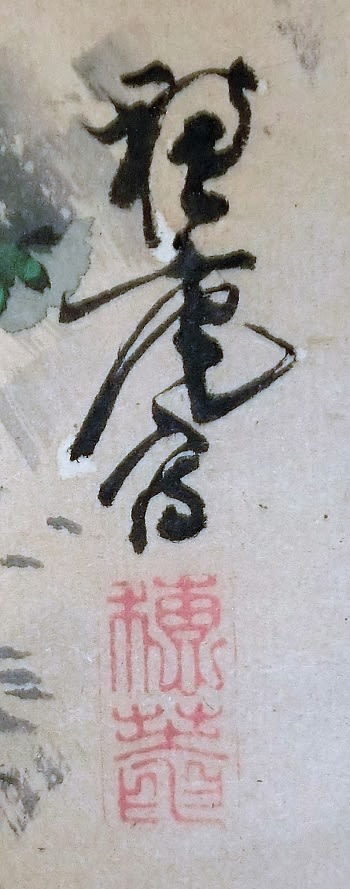

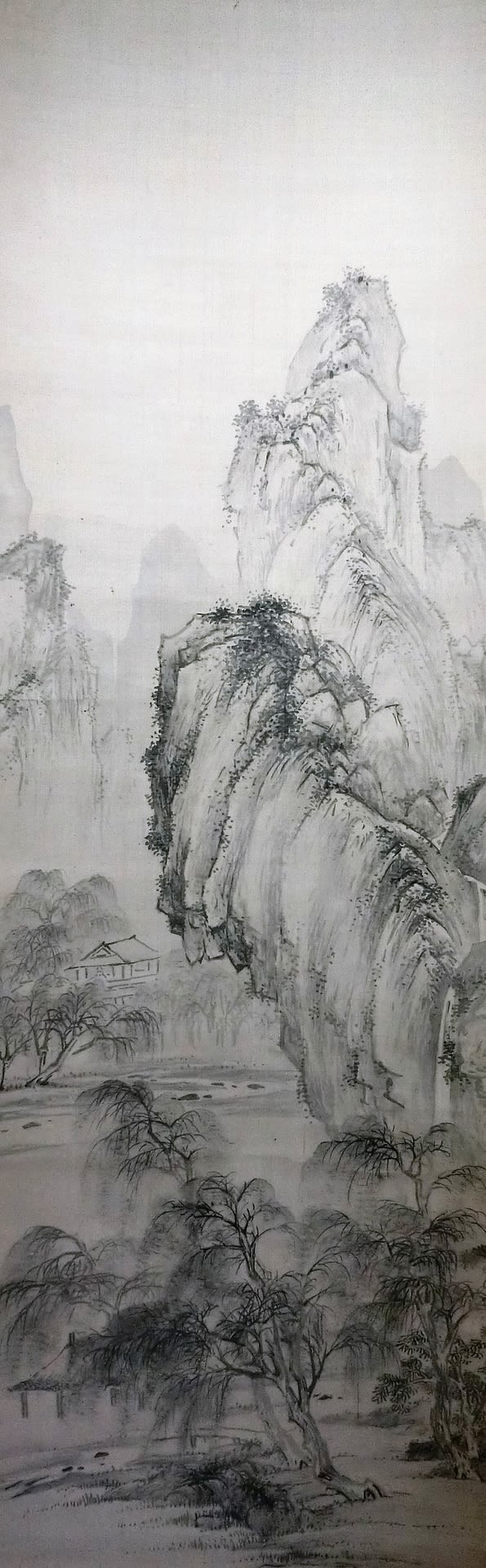

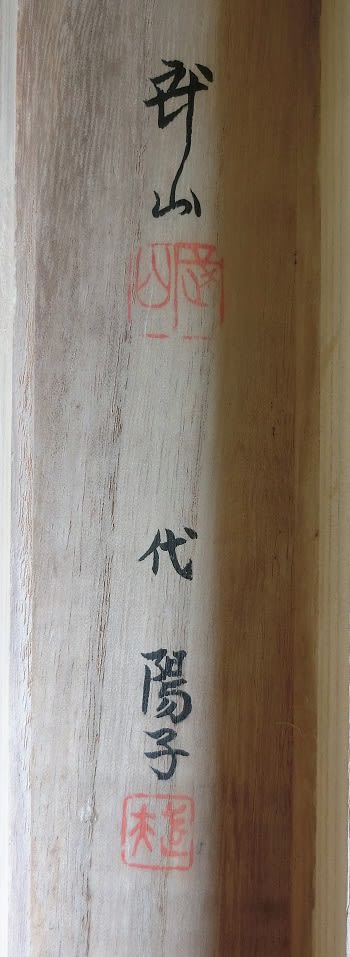

羅漢図 その2 平福穂庵筆

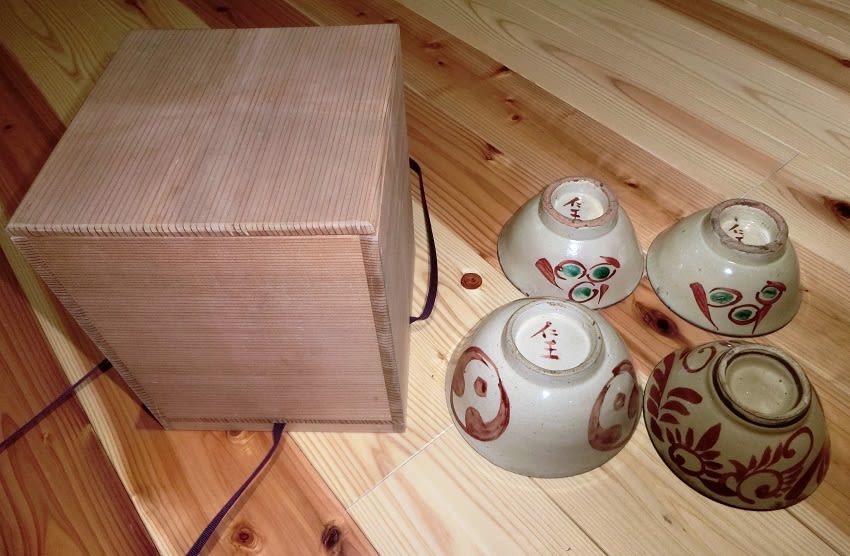

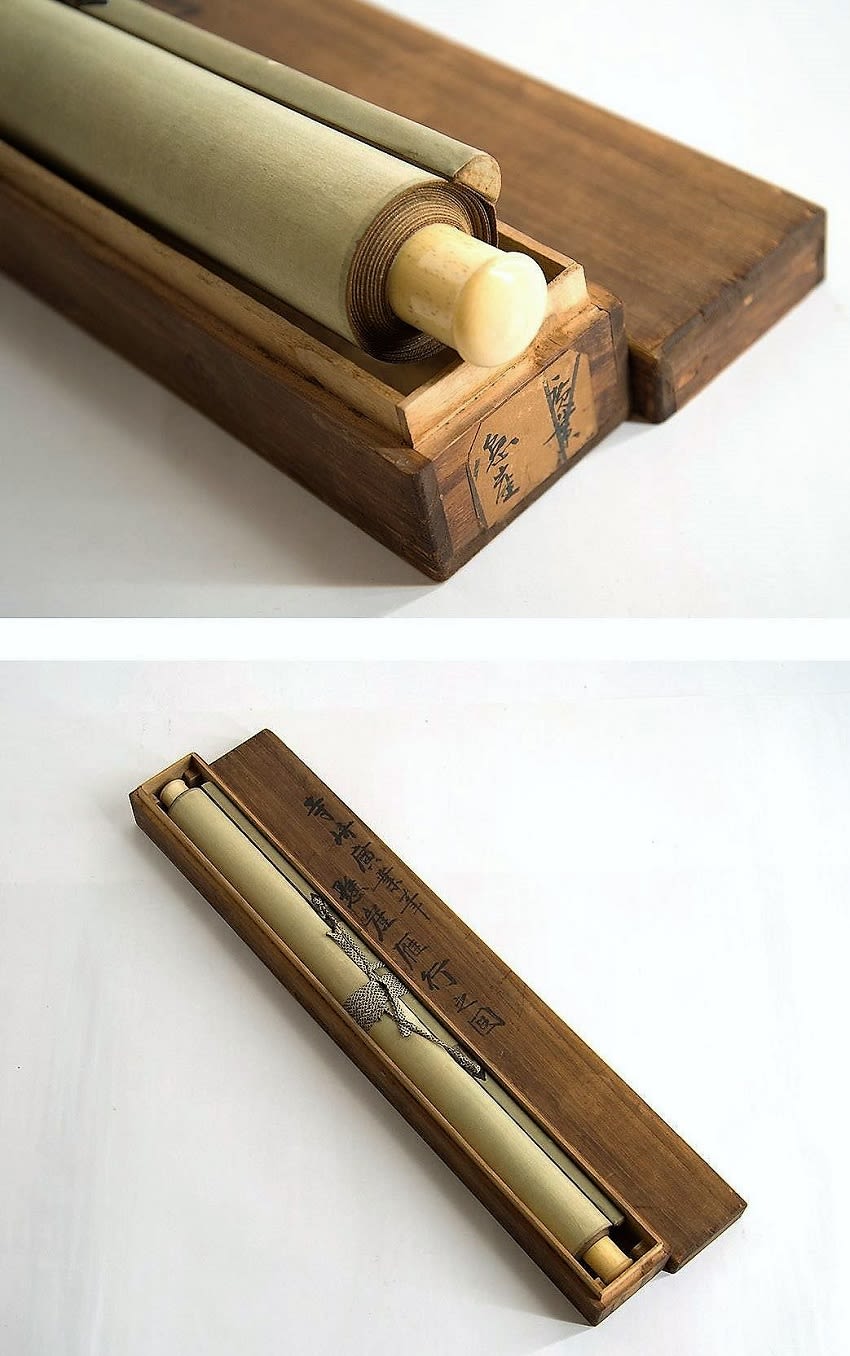

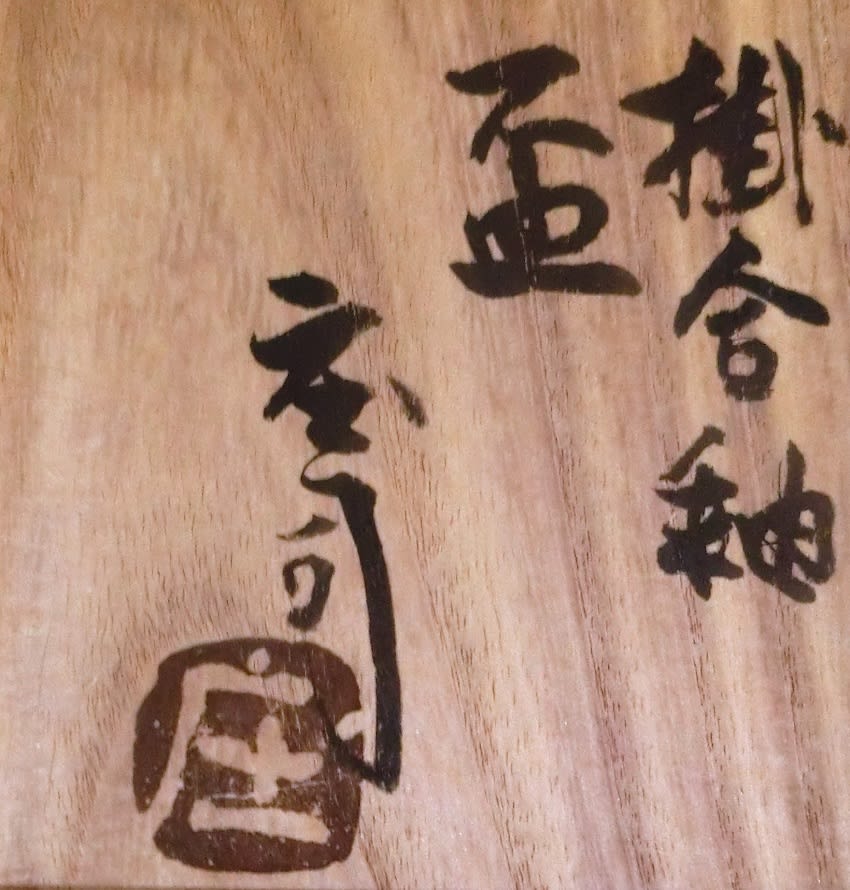

紙本水墨着色軸装軸先象牙 合箱

全体サイズ:縦2120*横650 画サイズ:縦1280*横440

![]()

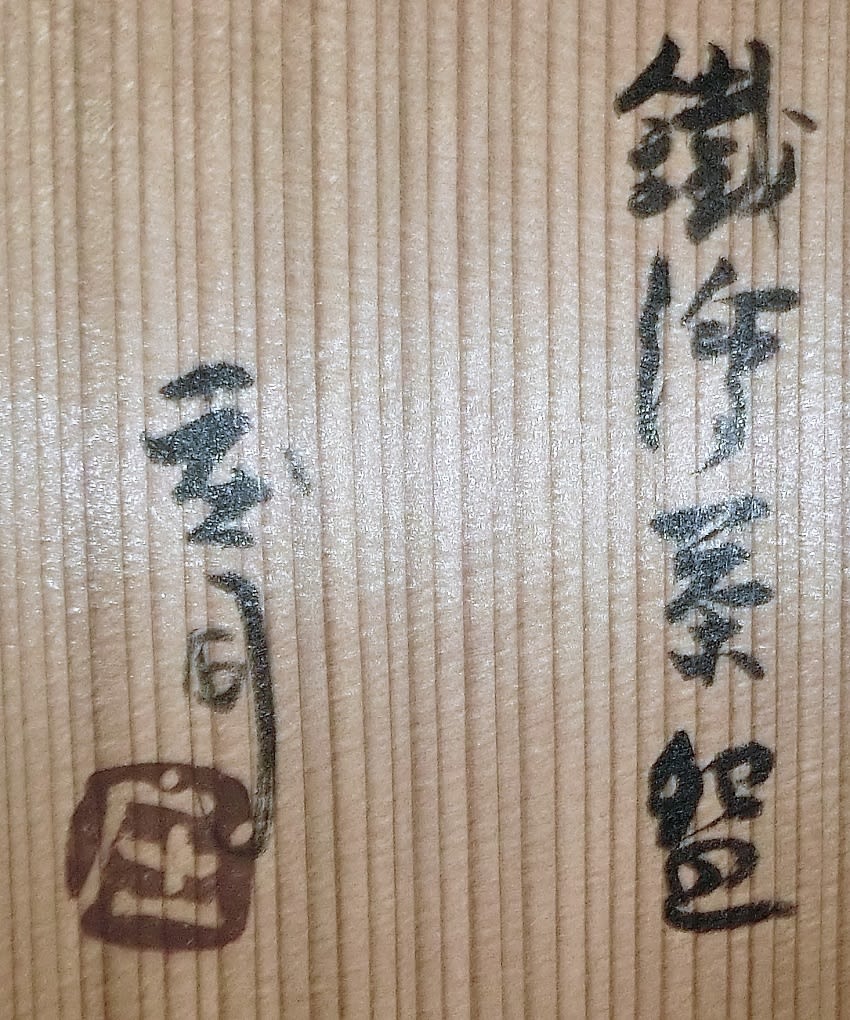

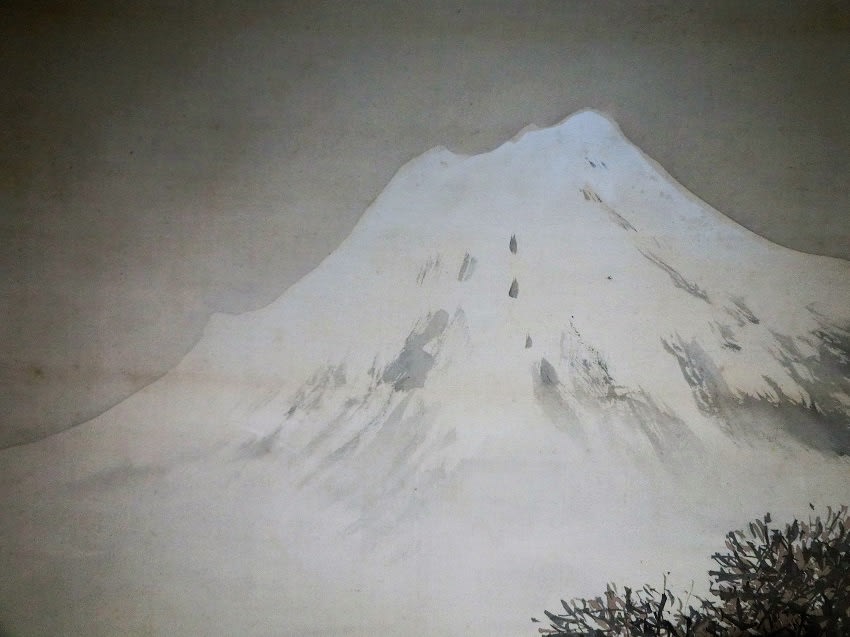

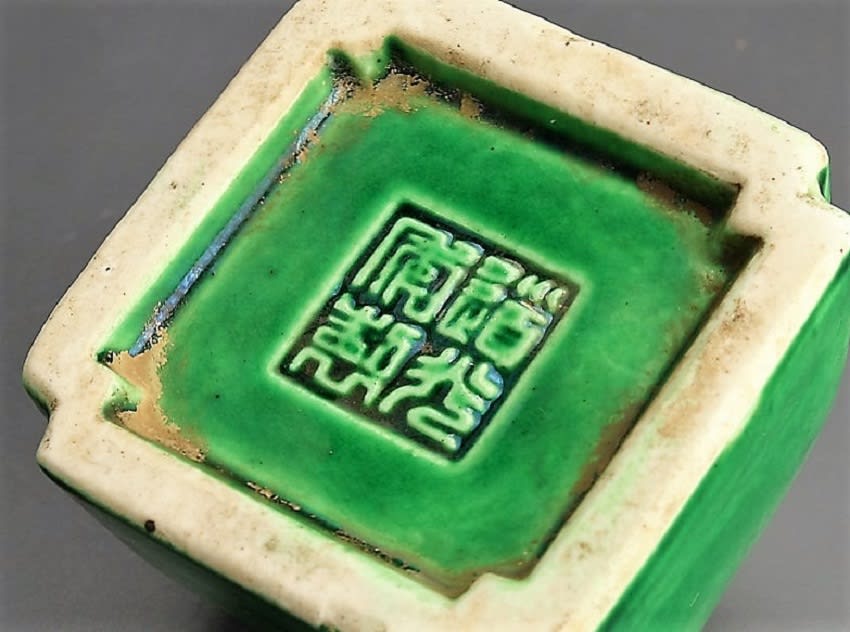

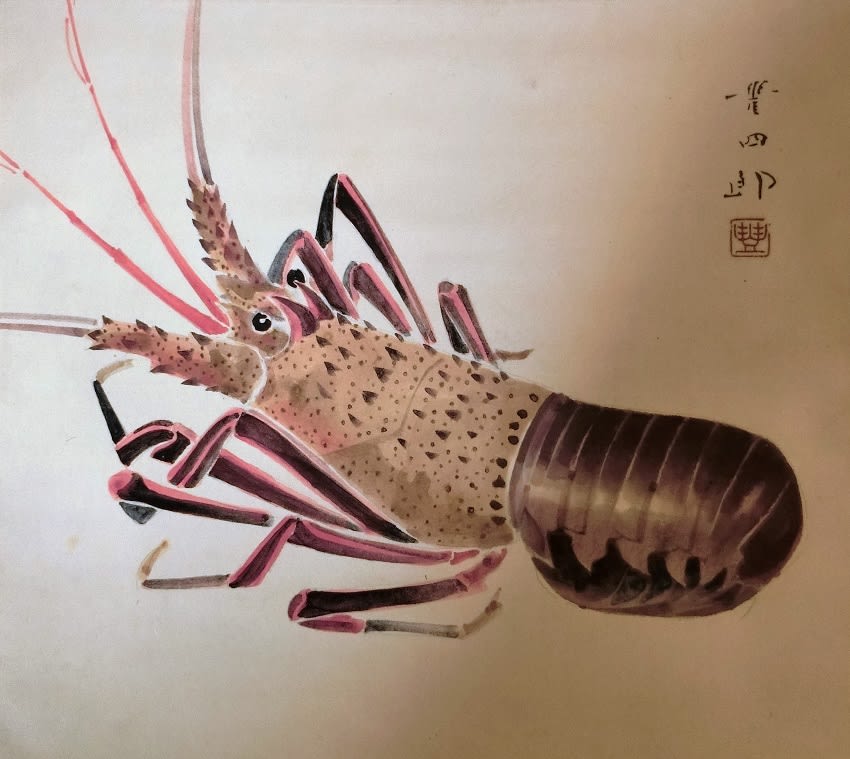

同じ画家の同図という作品が複数存在するのは、よくあることです。印章を変えてあったり、絹本と紙本に違いがあったり、意図的に画家が変える場合もあります。模写による贋作と一概には判断しないほうがいいでしょう。

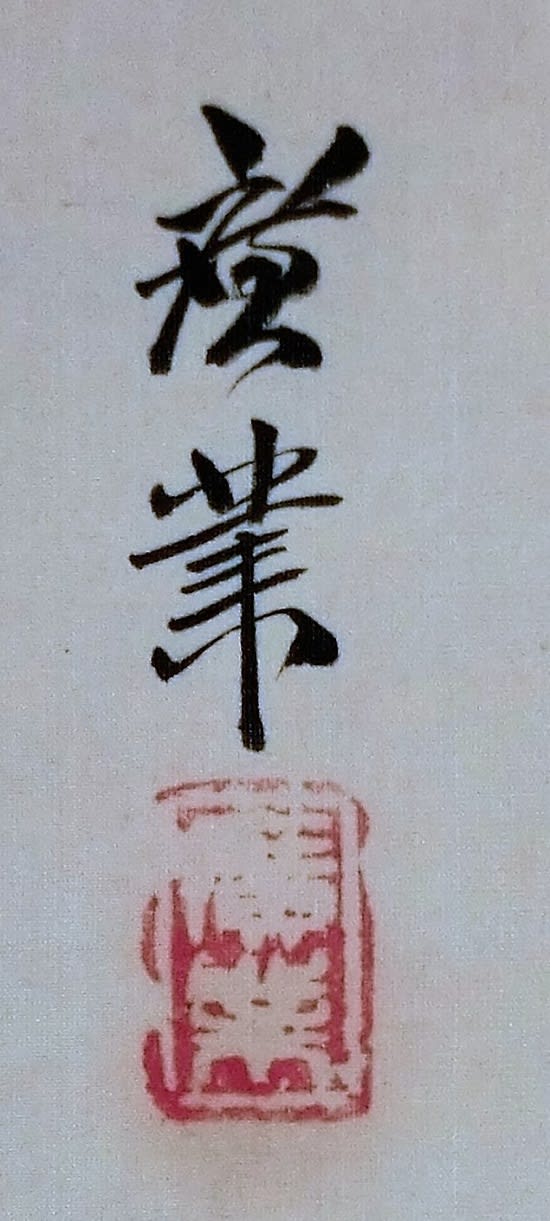

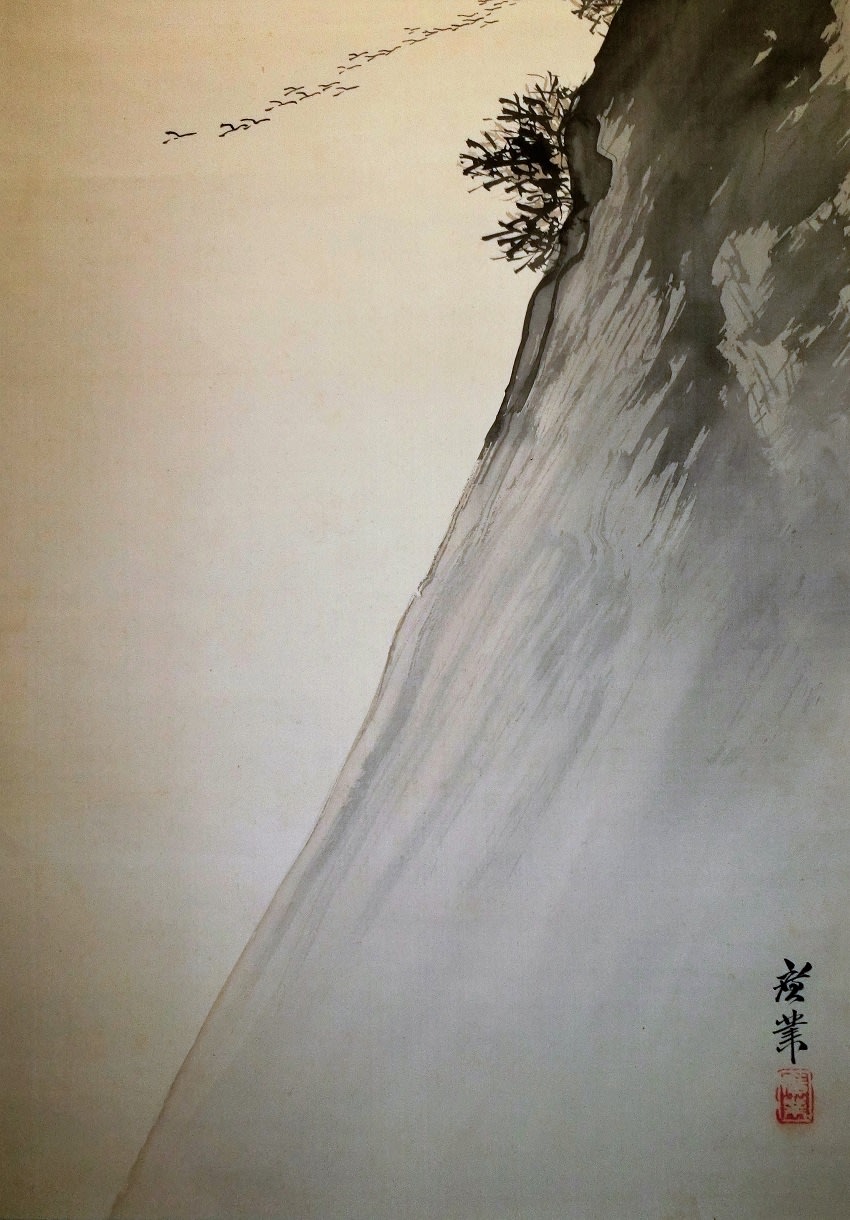

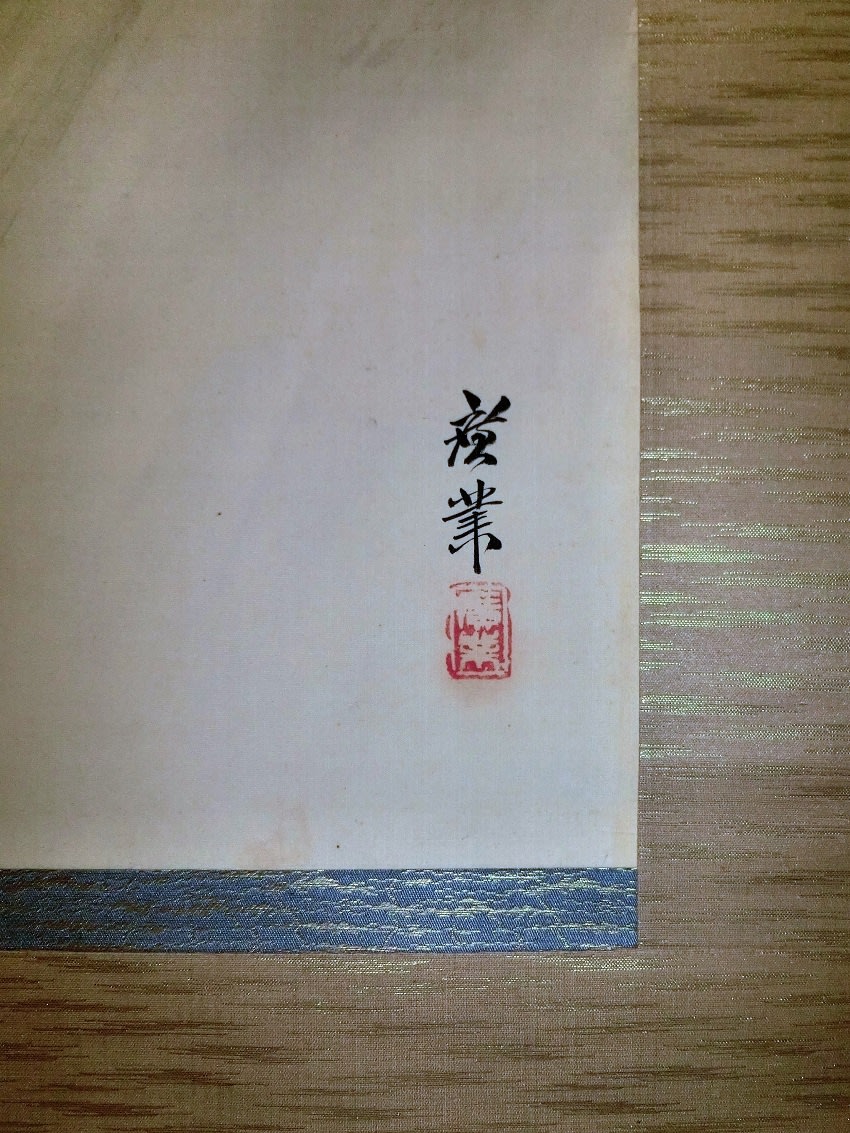

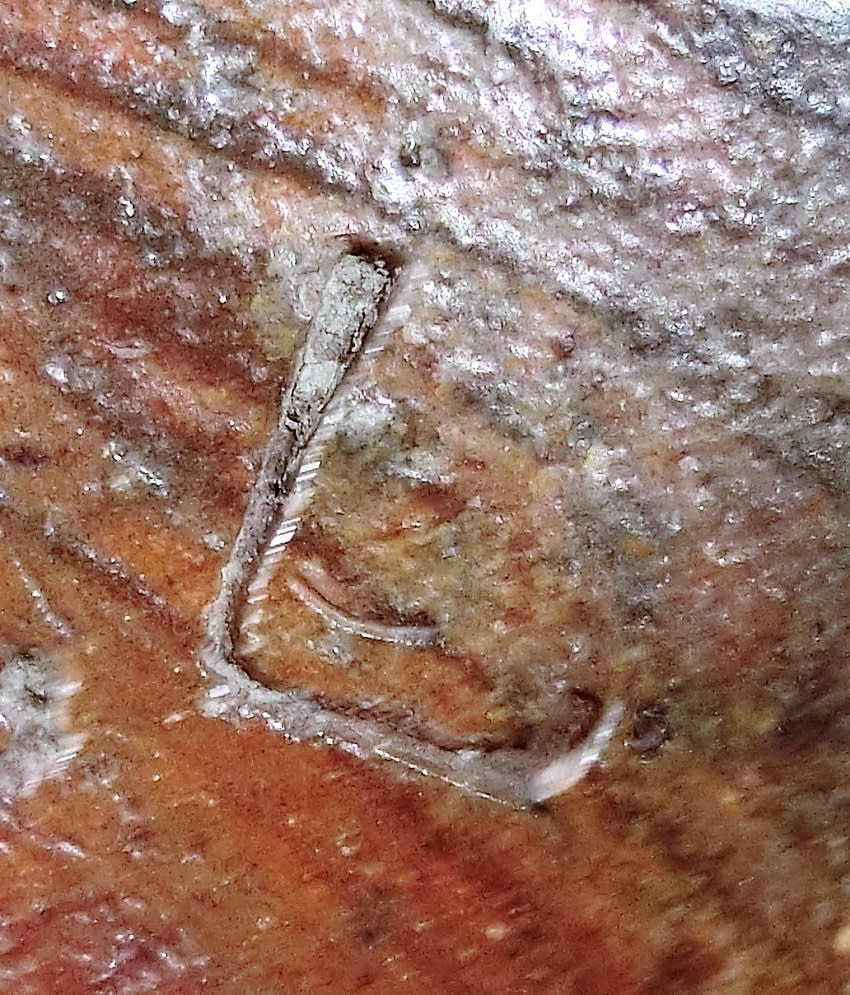

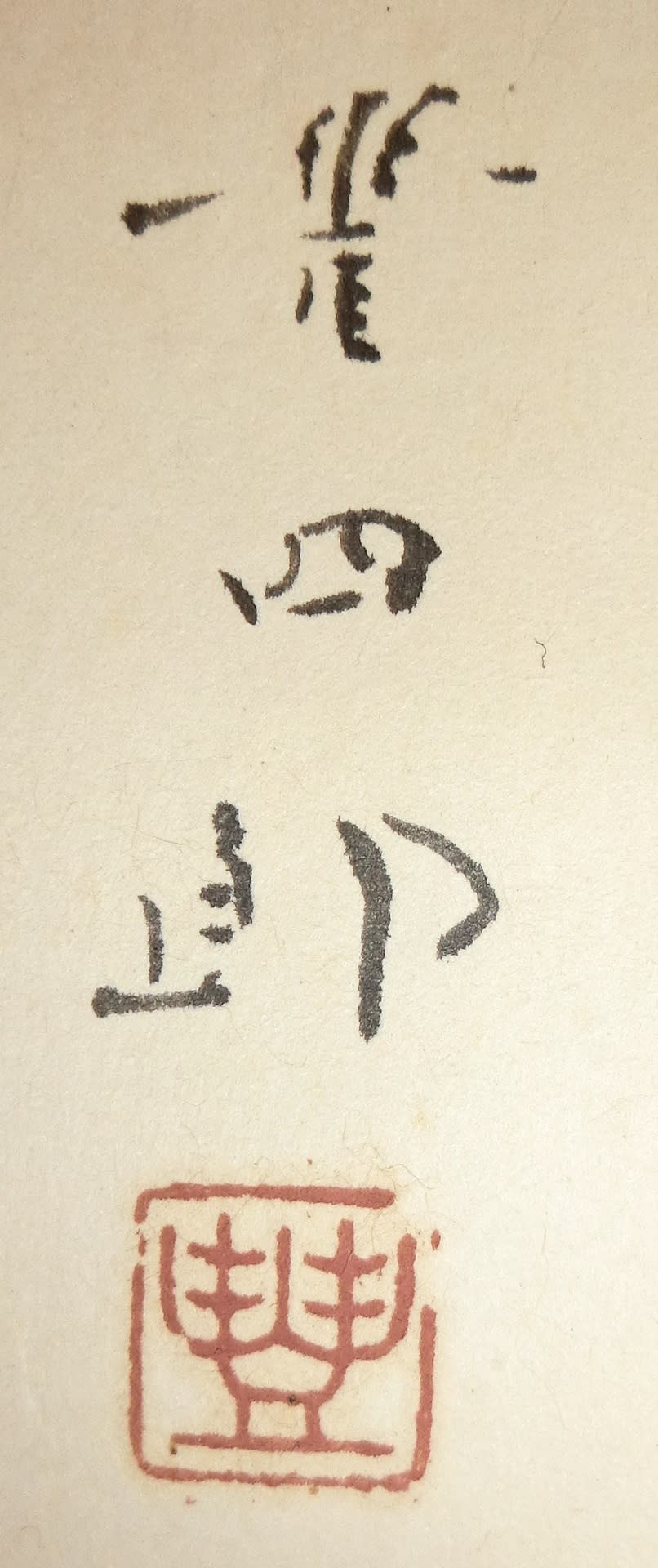

両作品ともに落款。印章から真作と判断されます。

![]()

![]()

描き方に違いが見られますが、どちらが先に描かれたものかは今少し詳細に調べないと判明できかねます。

![]()

![]()

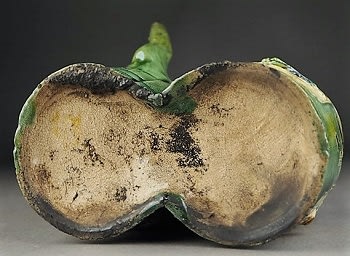

足の描き方が雑で、不要に見えることから、「その2」のほうが先のように思えます。

![]()

ただ、平福穂庵らしいという点からは、本作品「その2」のほうがよく出ています。

![]()

ながらく作品を収集しているとこういう同図の作品にであうことはよくありますが、ただ同図の作品を入手できることは稀です。

![]()

わが郷里を代表する画家、平福父子の作品蒐集は小生のテーマのひとつです。

さて平福穂庵の「羅漢」の作品は以前にも本ブログで紹介しましたが、本作品は同じ構図で描かれた同図の作品として非常に興味深い作品です。

羅漢図 その2 平福穂庵筆

紙本水墨着色軸装軸先象牙 合箱

全体サイズ:縦2120*横650 画サイズ:縦1280*横440

同じ画家の同図という作品が複数存在するのは、よくあることです。印章を変えてあったり、絹本と紙本に違いがあったり、意図的に画家が変える場合もあります。模写による贋作と一概には判断しないほうがいいでしょう。

両作品ともに落款。印章から真作と判断されます。

描き方に違いが見られますが、どちらが先に描かれたものかは今少し詳細に調べないと判明できかねます。

足の描き方が雑で、不要に見えることから、「その2」のほうが先のように思えます。

ただ、平福穂庵らしいという点からは、本作品「その2」のほうがよく出ています。

ながらく作品を収集しているとこういう同図の作品にであうことはよくありますが、ただ同図の作品を入手できることは稀です。

わが郷里を代表する画家、平福父子の作品蒐集は小生のテーマのひとつです。

ここからは新幹線です。

ここからは新幹線です。