ここ二日間は会社の本年度の業績会議。年度が始まったばかりではなく、すでに第1クオーターを終了している今が本年度の業績を論ずべきタイミングだと思っています。会社を正しく導くには王道しかありません。「信念をもって、我慢強く(忍耐)、努力すること、正しい方向に」。忍耐と努力はすべてを制する。実に当たり前のこと・・・。当たり前のことを、当たり前に言って、当たり前にできる人が少ない。

さて6月のとある日、近くの公園で自生している蛍の観察会があり、息子と家内の三人で出かけてきました。

![]()

息子は蛍より田んぼで鳴く蛙の声に興味を津々・・。それでも小生の手に舞い降りた蛍にはじ~っと見入って見入っていました。

箱根の美術館の帰りではカタツムリに興味深々・・。自然の生き物に興味を持つのは遺伝かな?

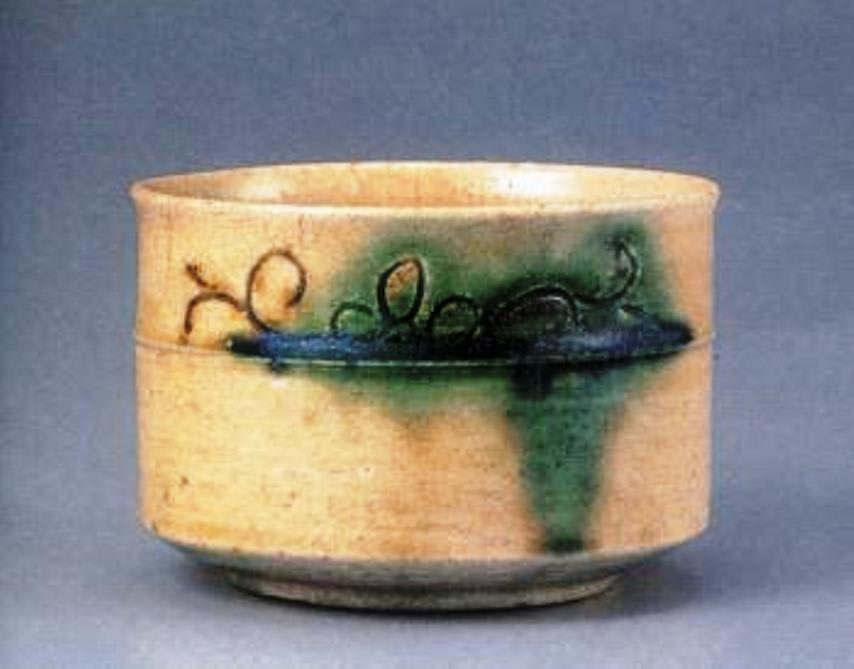

ところでこの美術館はMOA美術館と同じ方の蒐集品。茶道具と壷には驚き!

![]()

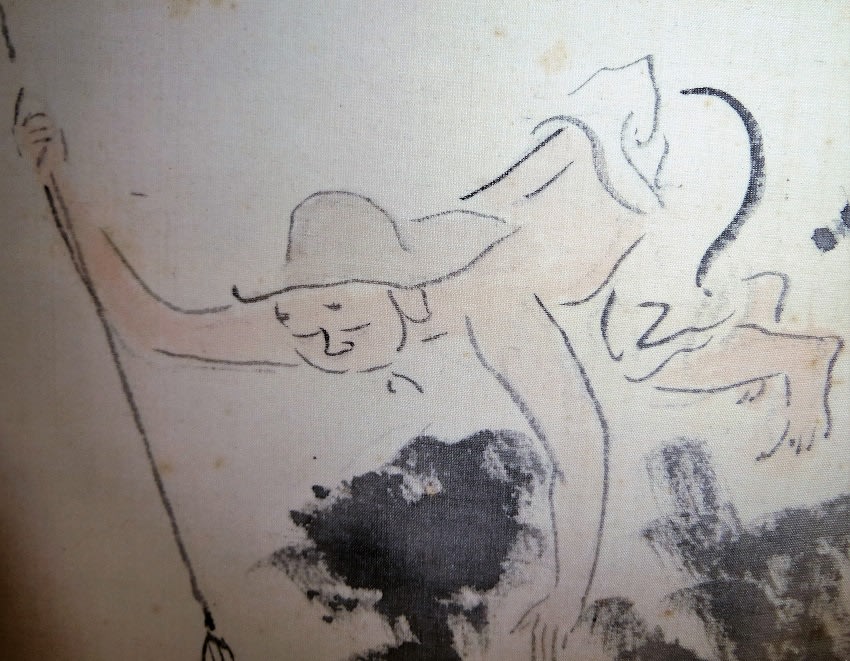

「角出せ、槍だせ、頭出せ」だと・・。

![]()

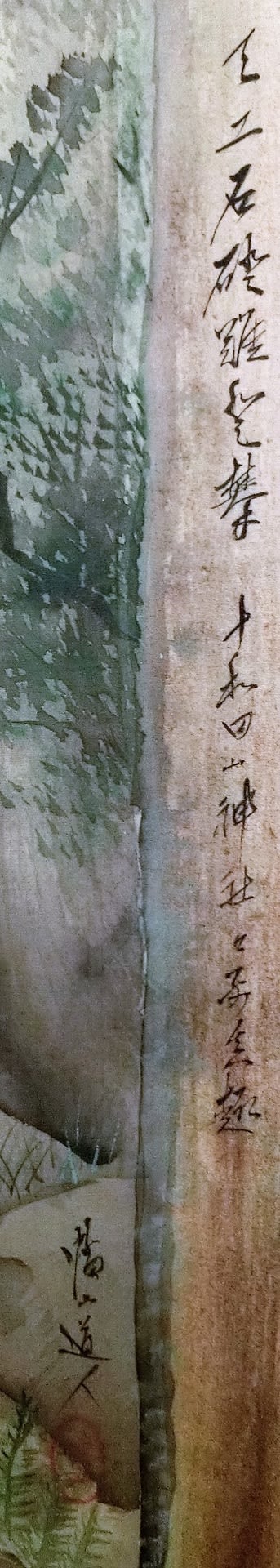

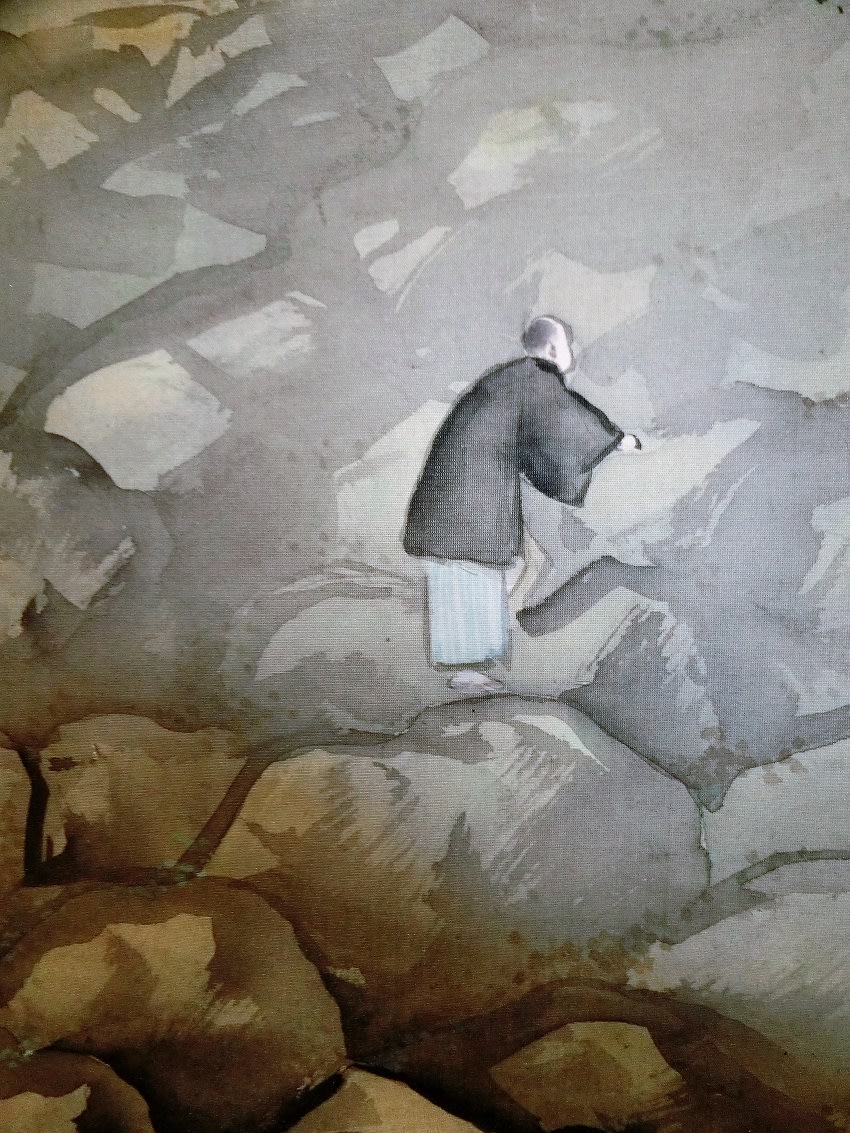

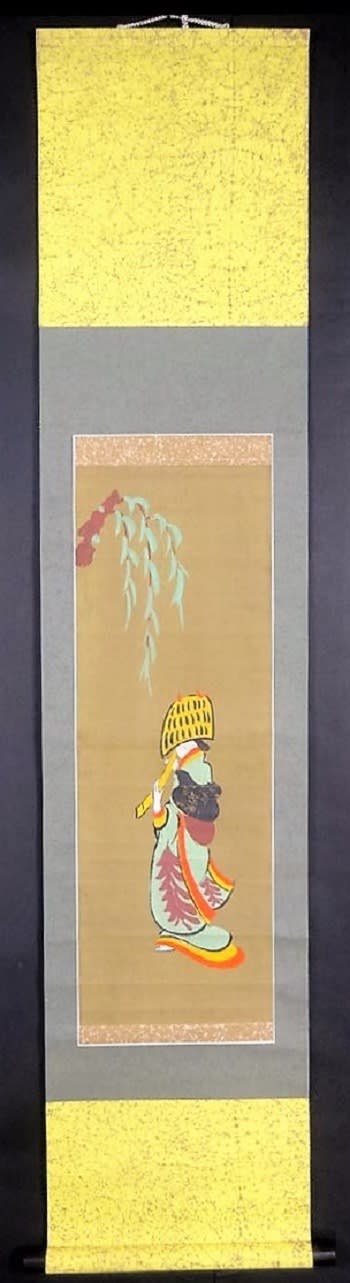

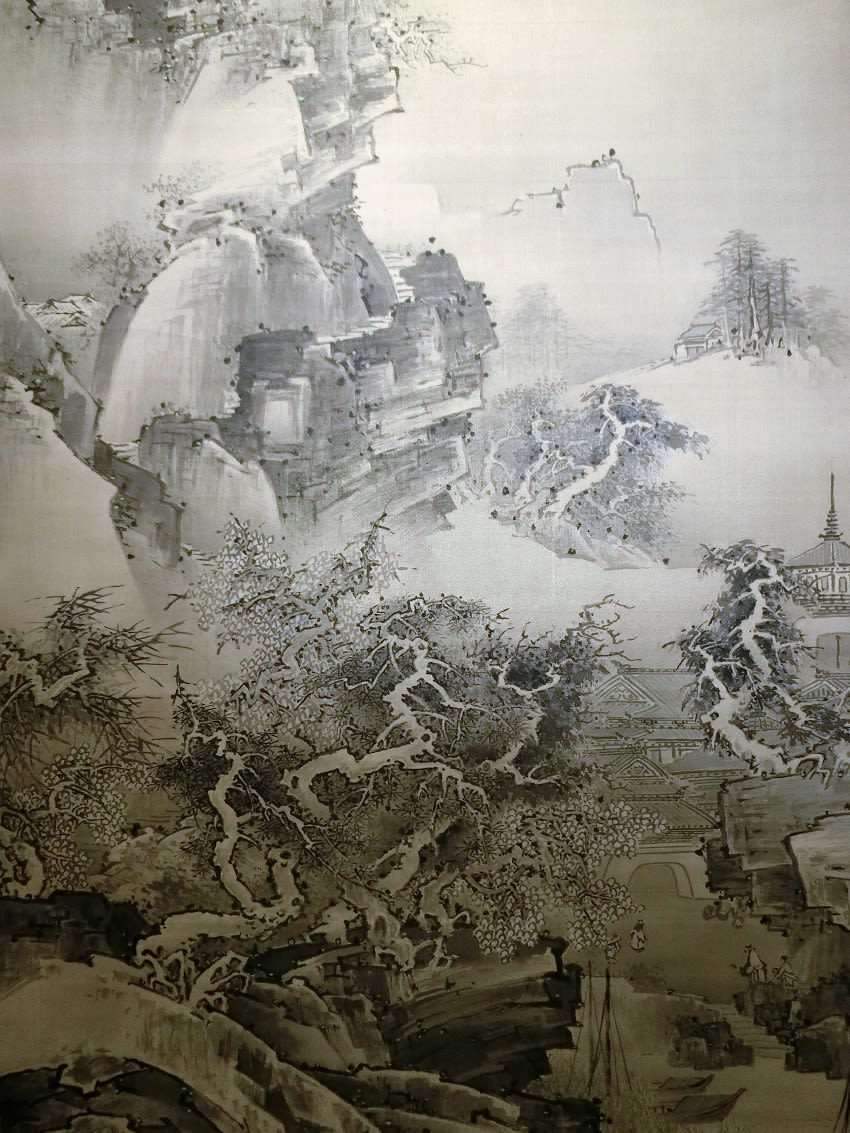

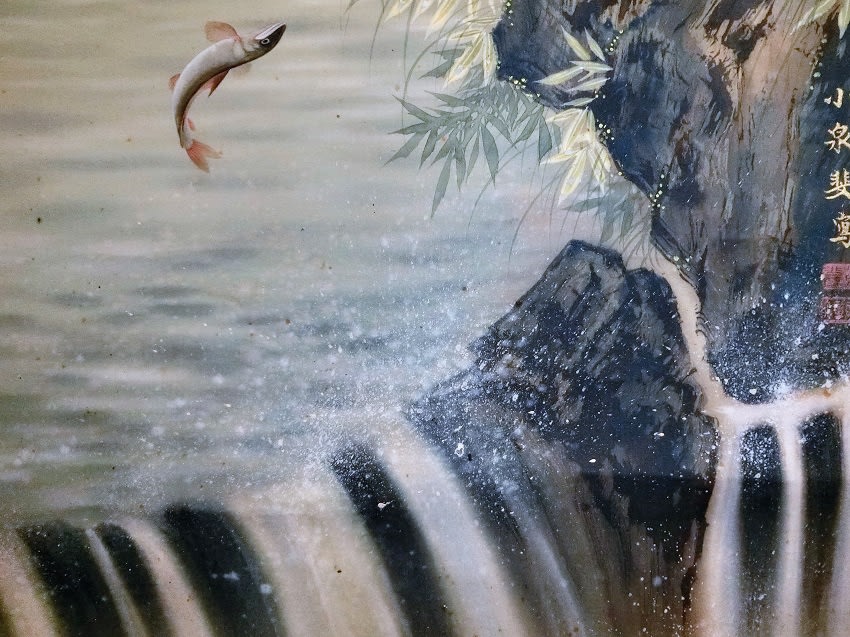

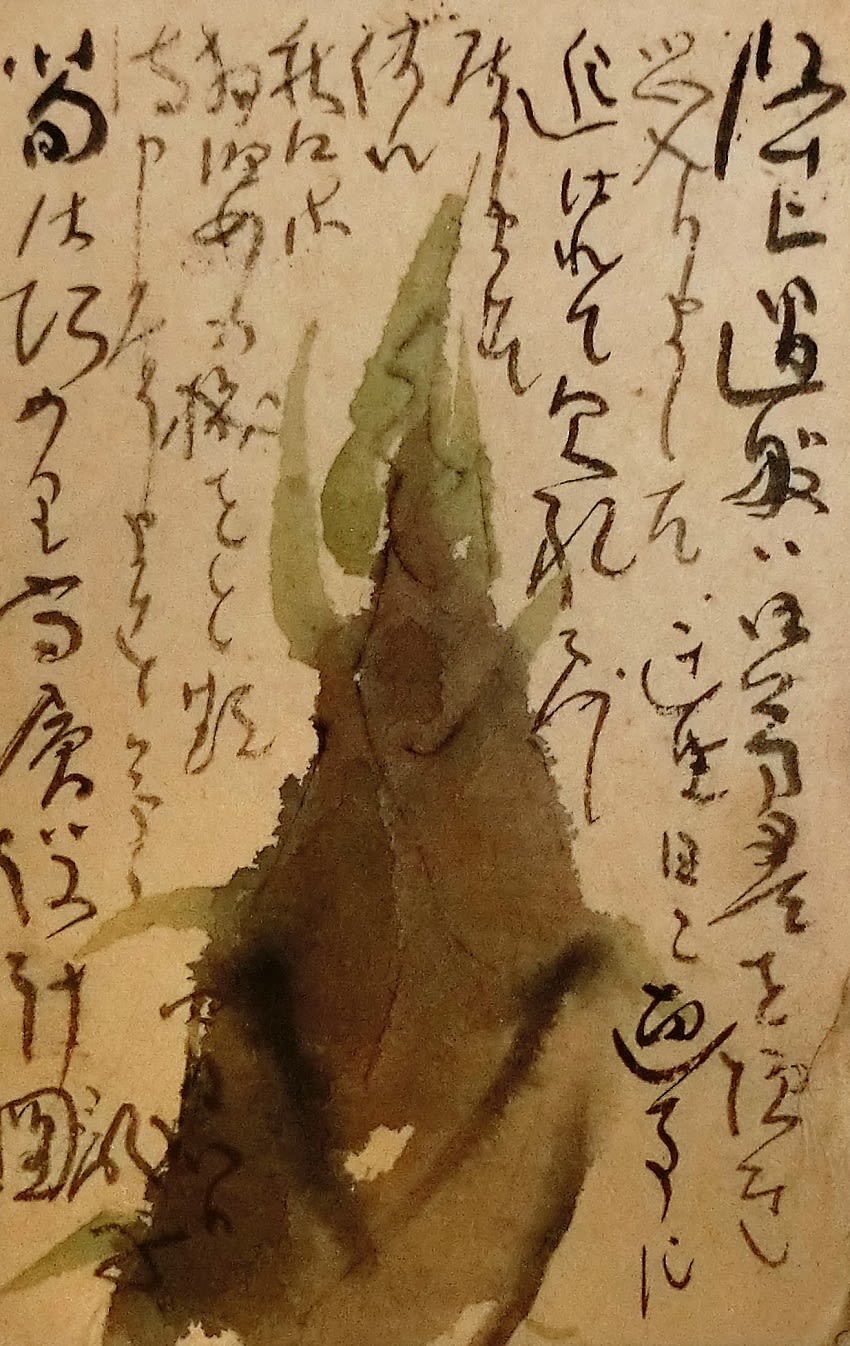

ところで本日、紹介する作品についでですが、うろ覚えはながらなにかの本で読んだのですが橋本関雪の贋作絵師には主だった者で2名いたそうで、南画系統と写実系統に分かれていたとか?

本作品はあまりにも有名な作品と題名も同じで構図もほぼ似通っていますので、写実系統の贋作(模写)の作品かと・・・。このよううな似通った作品はときおりありますね。

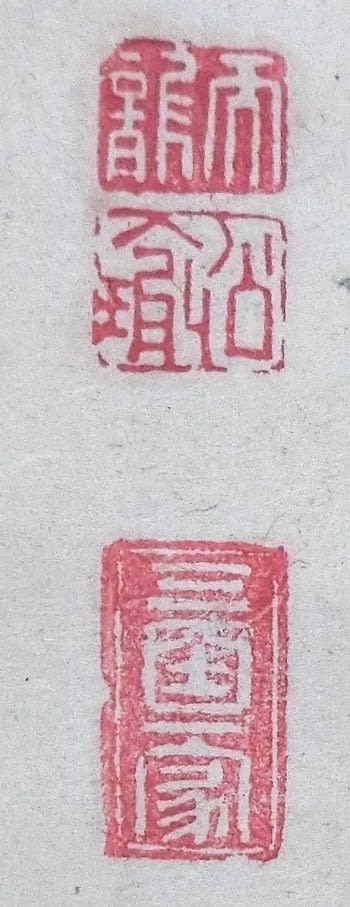

秋圃 伝橋本関雪筆 その5

絹本着色額装 共シール

全体サイズ:横620*縦550 画サイズ:横*縦

![]()

橋本関雪は動物画において名品が多いですが、本作品もその力量の片鱗が窺いしれるものではあります。題名にある「圃」は田んぼのこと。

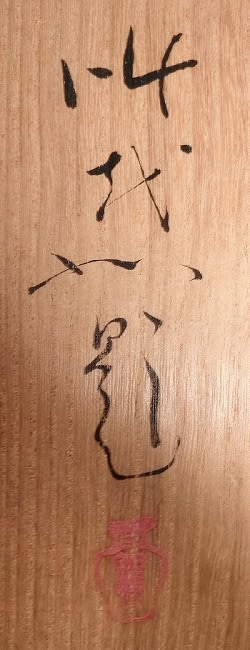

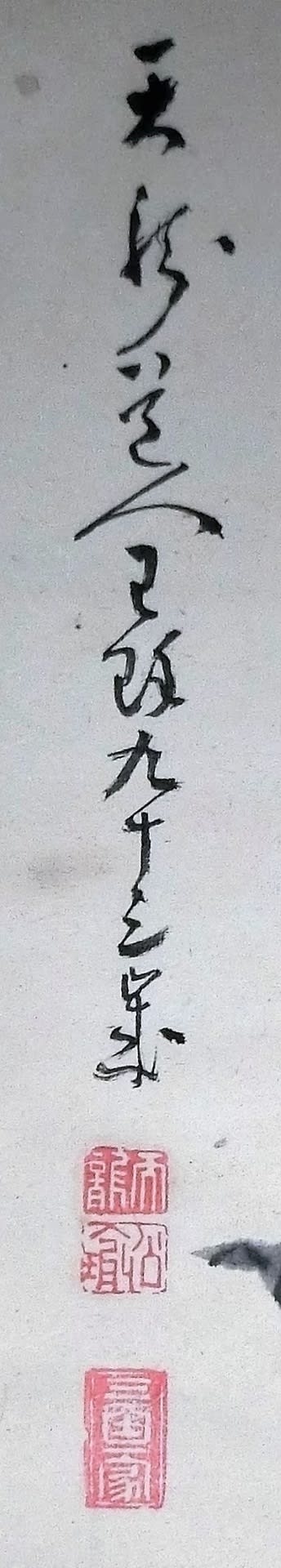

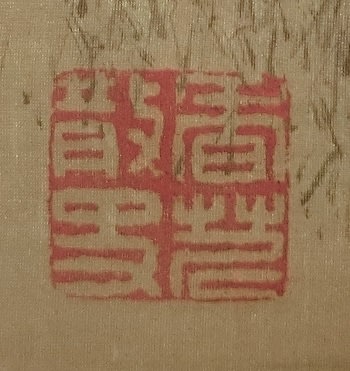

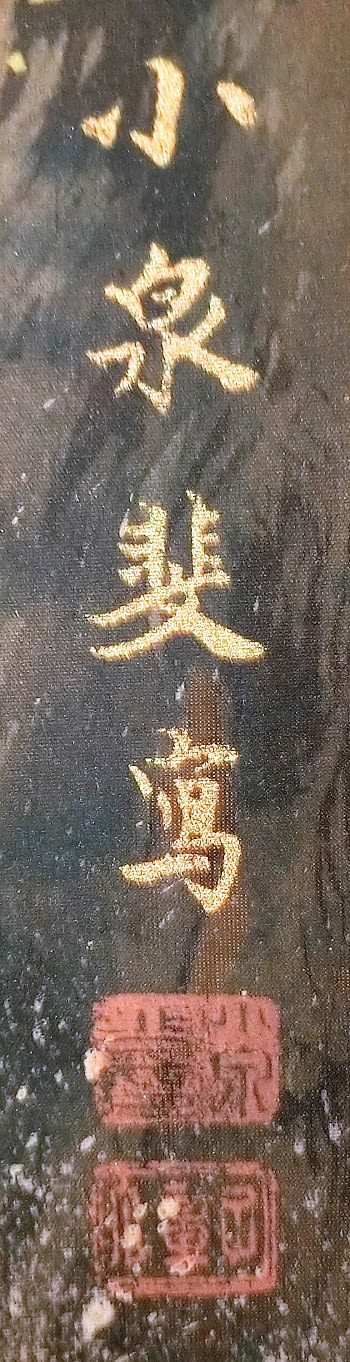

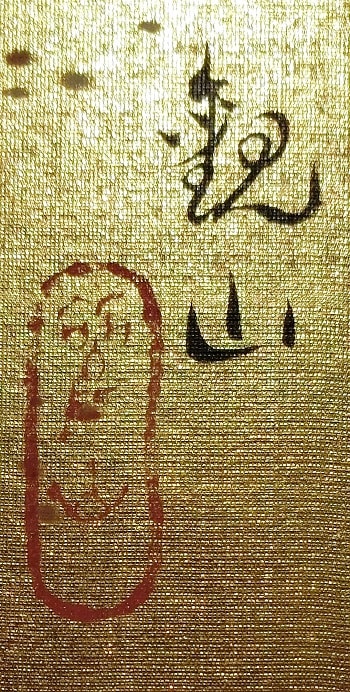

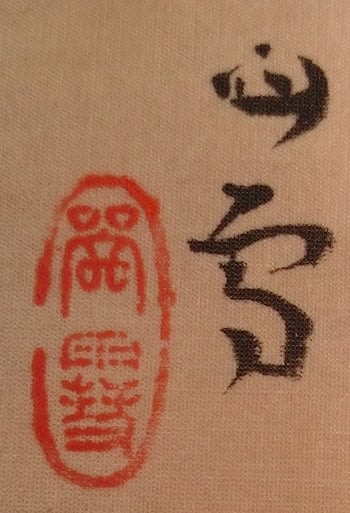

作品の落款と印章、作品にある共シールの落款と印章は下記の写真のとおりです。

![]()

![]()

参考資料は思文閣の作品にある印章です、落款は時期によって違いがありますので参考にはならないと思います。

![]()

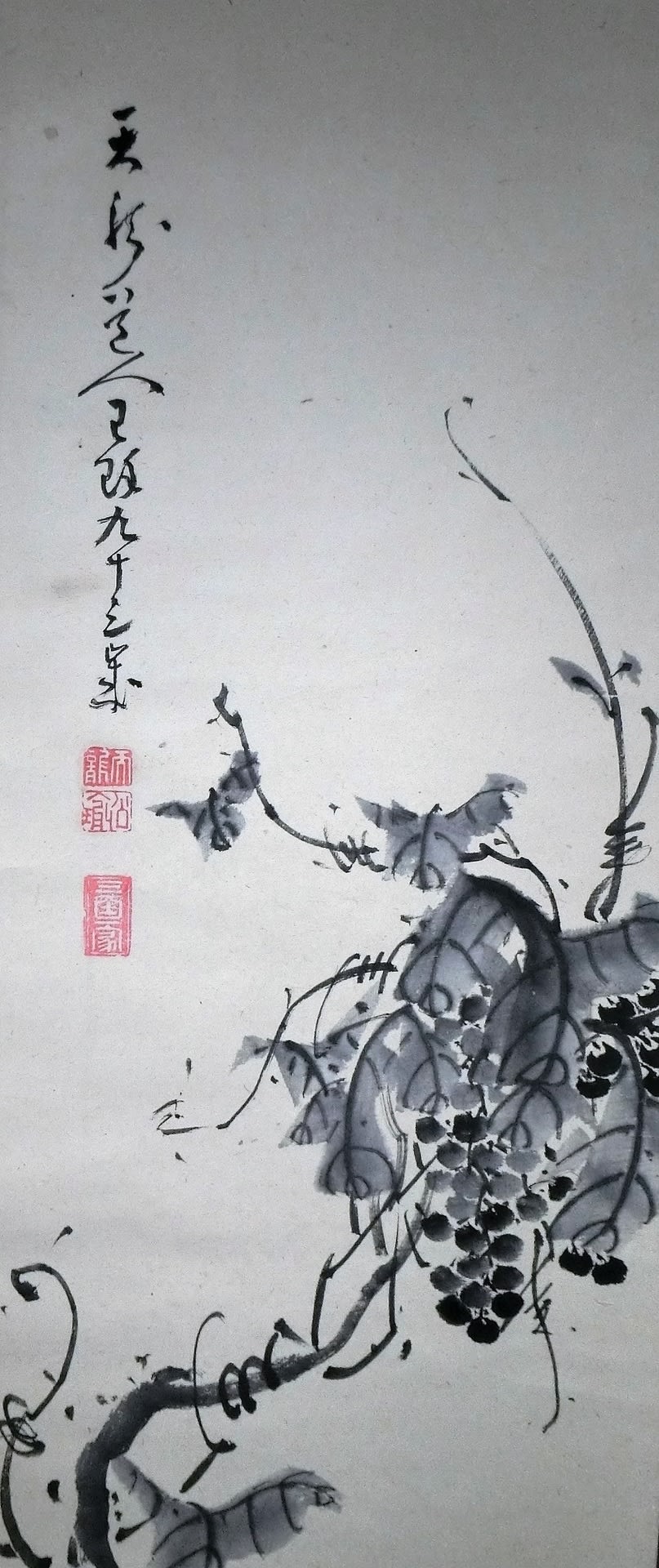

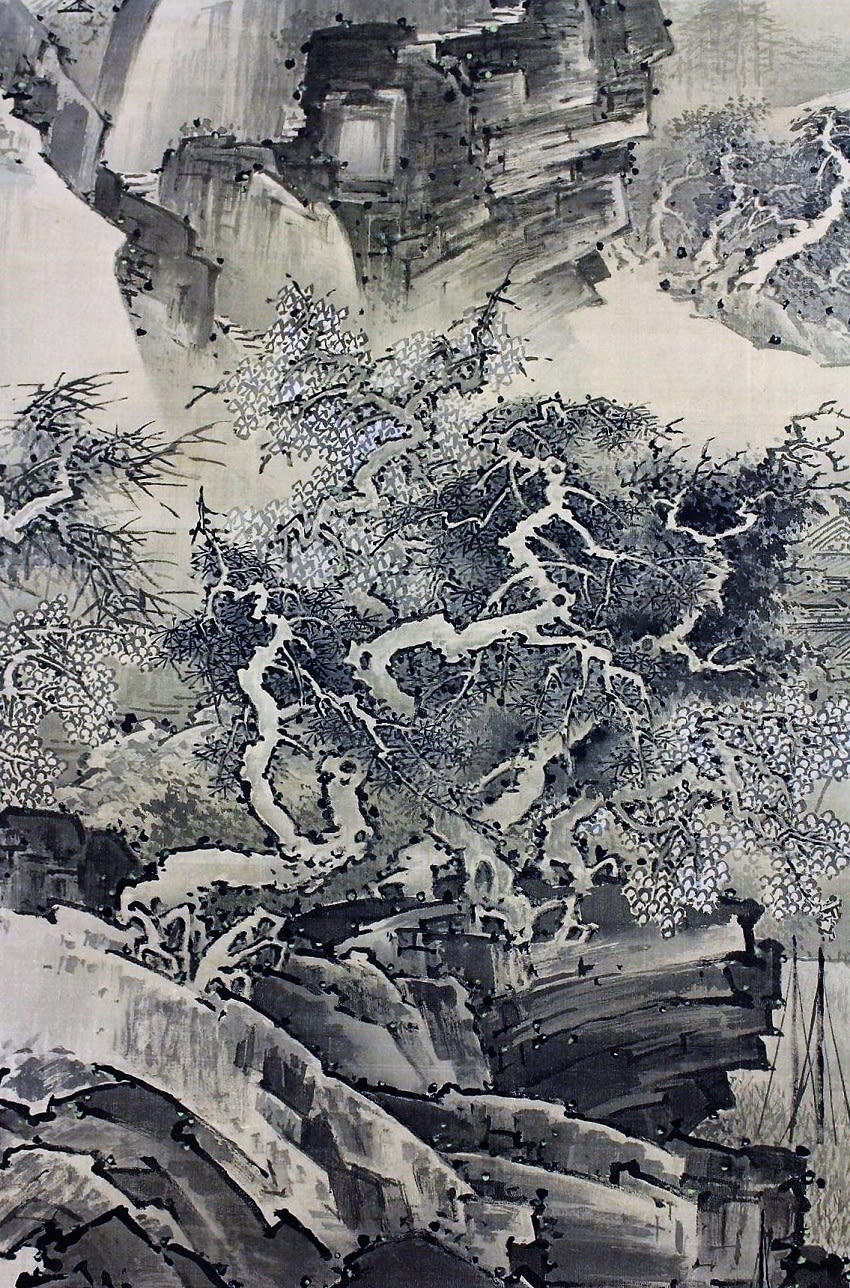

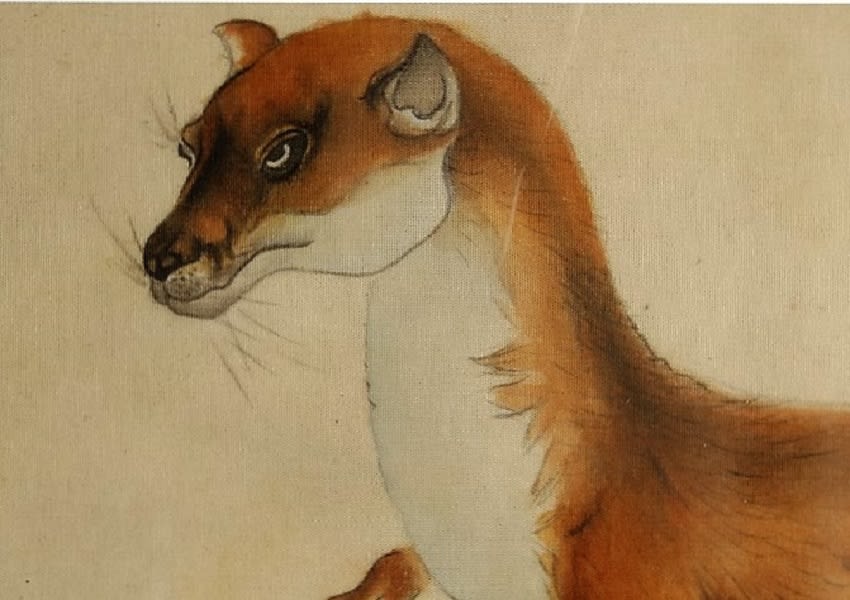

ご存知のように同じ題名の同じような構図の作品が足立美術館に所蔵されています。見比べると模写というわりには鼬(いたち)の顔の描写がまったく違います。

![]()

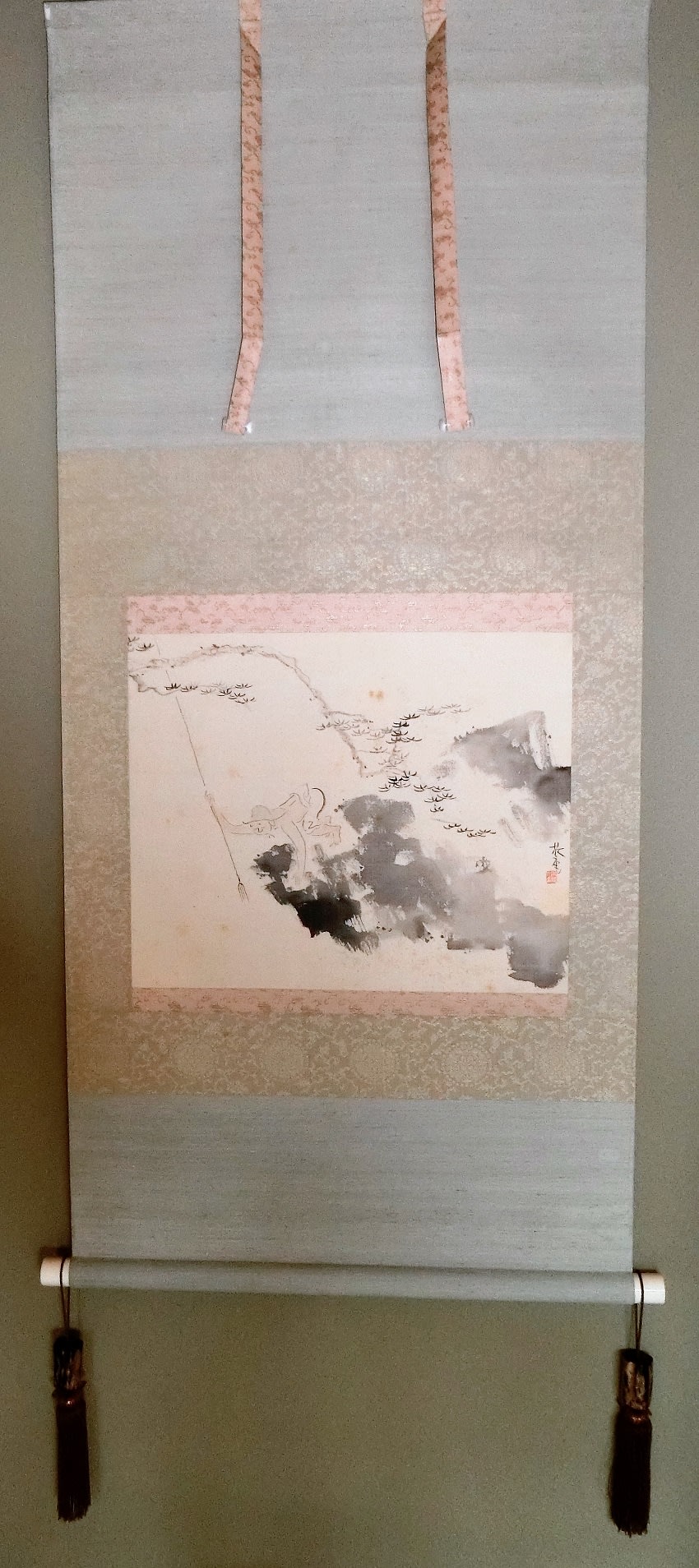

同題作品 「秋圃」 製作年1939年 収蔵:足立美術館

![]()

本作品のほうが狼? 狐?のよう・・。ただし絵はたしかに巧い。これだけ似せてなぜ顔だけ?

![]()

足立美術館にしろ、箱根美術館にしろ「いいもの」は凄い! 当方の蒐集品はすべて捨てたくなるような思いに駆り立てられます。

本作品が模写なのか、よくて下図なのか、・・・「真贋の世界は魑魅魍魎」という象徴のような作品です。目の前に舞い降りた魑魅魍魎たる作品にじ~っと見入るbakari・・・・。。

「角出せ、槍だせ、頭出せ」・・・、ガラクタに興味を持つのは果たして遺伝するのか?

人の世もともかく魑魅魍魎たる世界、なにが正しいかは己の信じる道を歩むことしかないようです。ときどき落とし穴と上司に要注意・・。

読者の方の本作品へのご意見や如何?

本ブログのいいところは贋作も掲載したり、読者の新たな意見を取り入れるところ・・・。ま~、贋作が投稿されることというのは悪い点のほうが多いということかな。

本作品は蛍やカタツムリと同じく鑑賞したら野に放つ・・・・![]()

さて6月のとある日、近くの公園で自生している蛍の観察会があり、息子と家内の三人で出かけてきました。

息子は蛍より田んぼで鳴く蛙の声に興味を津々・・。それでも小生の手に舞い降りた蛍にはじ~っと見入って見入っていました。

箱根の美術館の帰りではカタツムリに興味深々・・。自然の生き物に興味を持つのは遺伝かな?

ところでこの美術館はMOA美術館と同じ方の蒐集品。茶道具と壷には驚き!

「角出せ、槍だせ、頭出せ」だと・・。

ところで本日、紹介する作品についでですが、うろ覚えはながらなにかの本で読んだのですが橋本関雪の贋作絵師には主だった者で2名いたそうで、南画系統と写実系統に分かれていたとか?

本作品はあまりにも有名な作品と題名も同じで構図もほぼ似通っていますので、写実系統の贋作(模写)の作品かと・・・。このよううな似通った作品はときおりありますね。

秋圃 伝橋本関雪筆 その5

絹本着色額装 共シール

全体サイズ:横620*縦550 画サイズ:横*縦

橋本関雪は動物画において名品が多いですが、本作品もその力量の片鱗が窺いしれるものではあります。題名にある「圃」は田んぼのこと。

作品の落款と印章、作品にある共シールの落款と印章は下記の写真のとおりです。

参考資料は思文閣の作品にある印章です、落款は時期によって違いがありますので参考にはならないと思います。

ご存知のように同じ題名の同じような構図の作品が足立美術館に所蔵されています。見比べると模写というわりには鼬(いたち)の顔の描写がまったく違います。

同題作品 「秋圃」 製作年1939年 収蔵:足立美術館

本作品のほうが狼? 狐?のよう・・。ただし絵はたしかに巧い。これだけ似せてなぜ顔だけ?

足立美術館にしろ、箱根美術館にしろ「いいもの」は凄い! 当方の蒐集品はすべて捨てたくなるような思いに駆り立てられます。

本作品が模写なのか、よくて下図なのか、・・・「真贋の世界は魑魅魍魎」という象徴のような作品です。目の前に舞い降りた魑魅魍魎たる作品にじ~っと見入るbakari・・・・。。

「角出せ、槍だせ、頭出せ」・・・、ガラクタに興味を持つのは果たして遺伝するのか?

人の世もともかく魑魅魍魎たる世界、なにが正しいかは己の信じる道を歩むことしかないようです。ときどき落とし穴と上司に要注意・・。

読者の方の本作品へのご意見や如何?

本ブログのいいところは贋作も掲載したり、読者の新たな意見を取り入れるところ・・・。ま~、贋作が投稿されることというのは悪い点のほうが多いということかな。

本作品は蛍やカタツムリと同じく鑑賞したら野に放つ・・・・