高倉健の言葉ではありませんが、「プロとは?」と聞かれると「それを生業とする者」という返事が一番妥当なように思われます。

「生業」とはその職業で生計をたてていることを指しますが、「プロ」と「生業」との言葉の間には、他の追随を許さないという意味が含まれ、また誠心誠意を尽くすという意味が含まれているように思われます。

近年の働く人からはこの「プロ」と「生業」という意識が欠如しているように思えます。漫然と仕事をこなすことが多く、自分の信念で自らの職のあり方を変えていこうという意識が低いように思われます。ゲームのように自分の意識の殻に閉じこもり、対人・大局を見れない、やり直しができない意識が低くリスク管理が甘いということが目につきます。

コンプライアンスが厳しい時代に安易に規則違反を繰り返したり、自己鍛錬より他人への批判・中傷・妬みを優先したりする言動が多いように思われます。

さて、小生も偉そうなことを書くよりも「人の振り見て我が振り直せ」です。

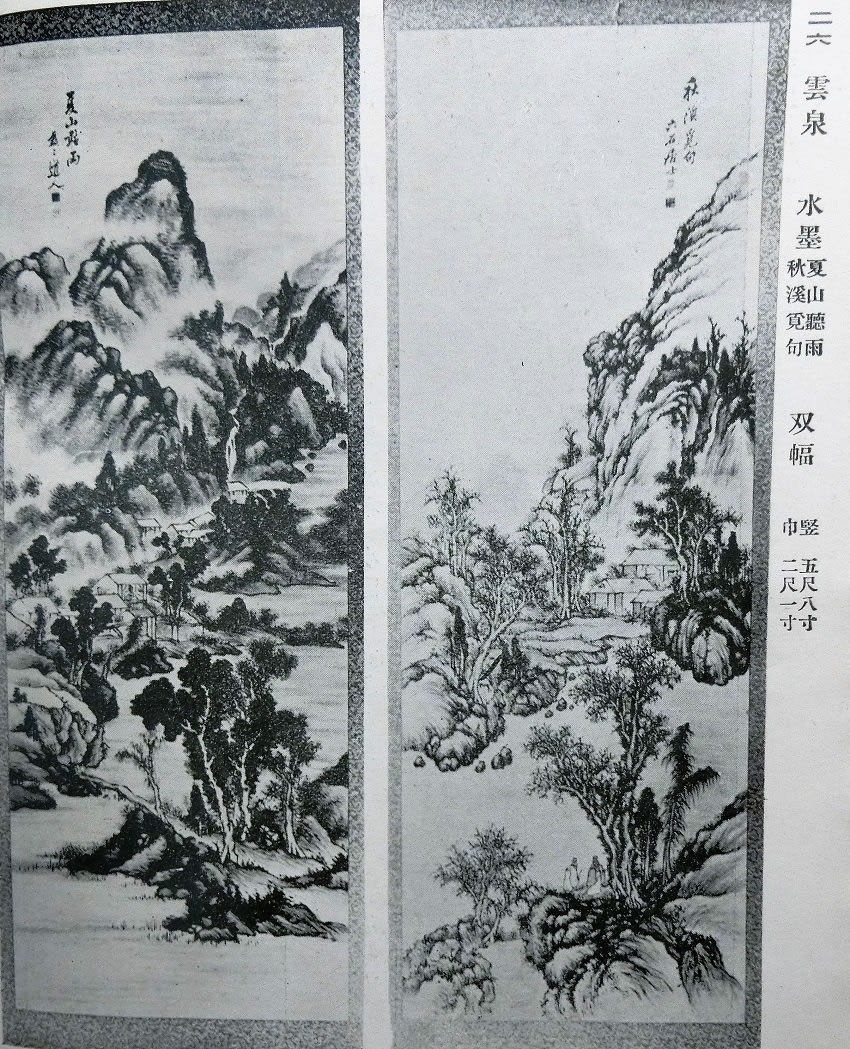

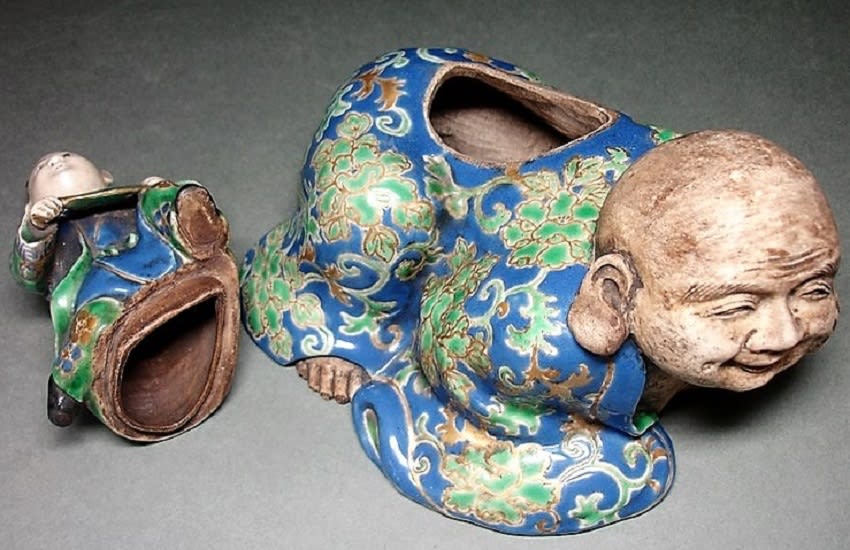

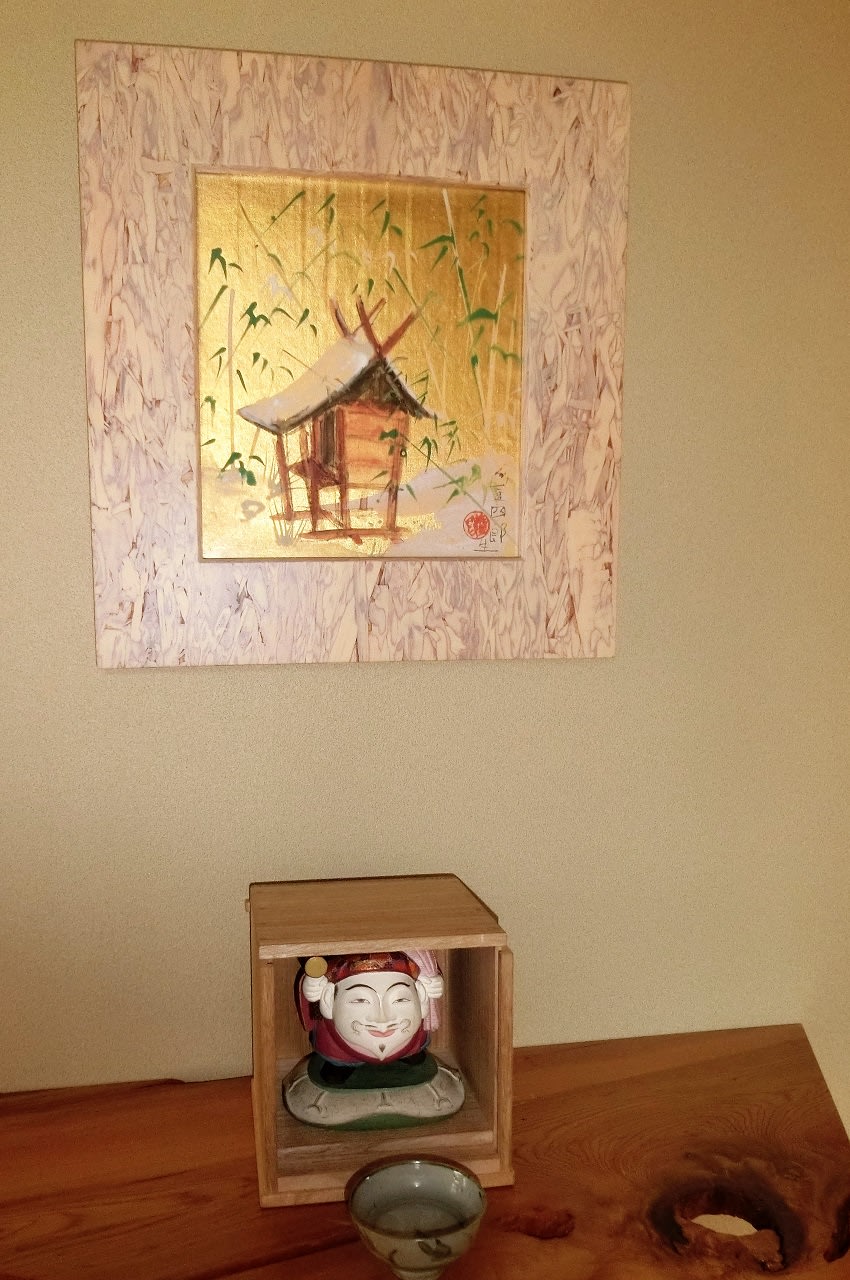

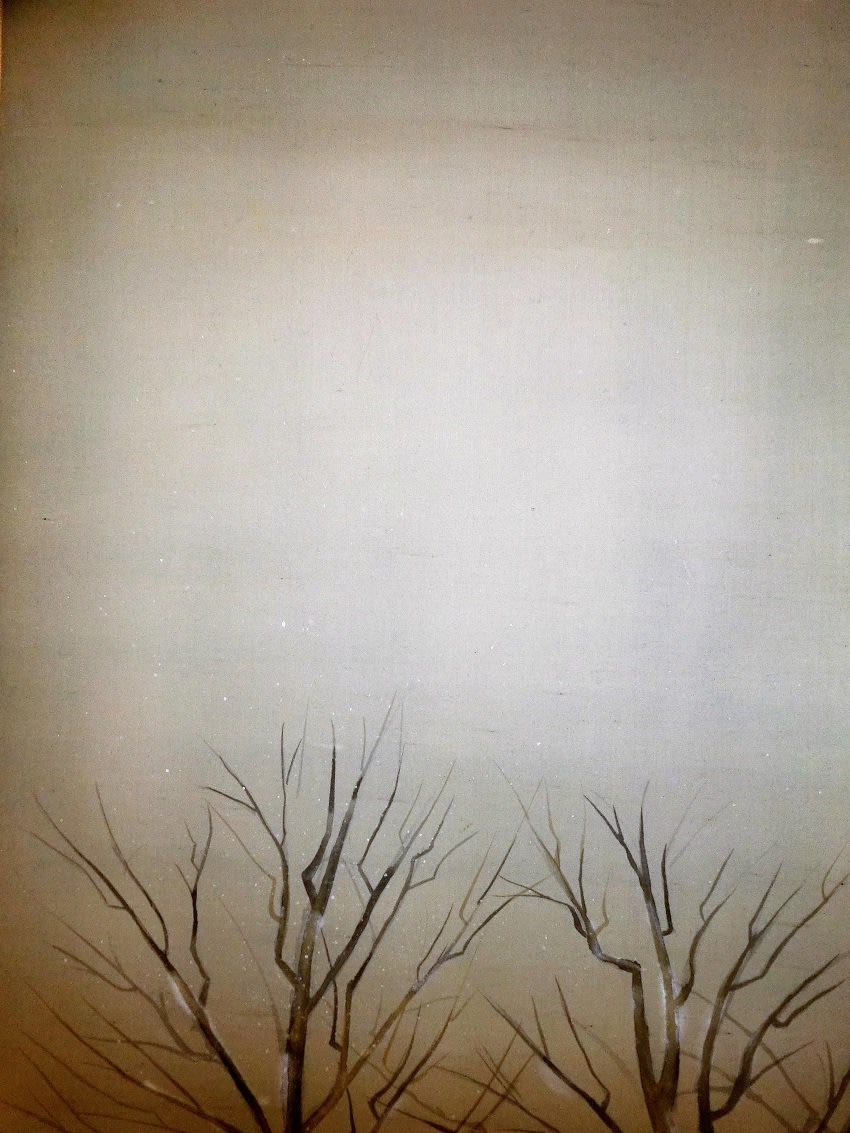

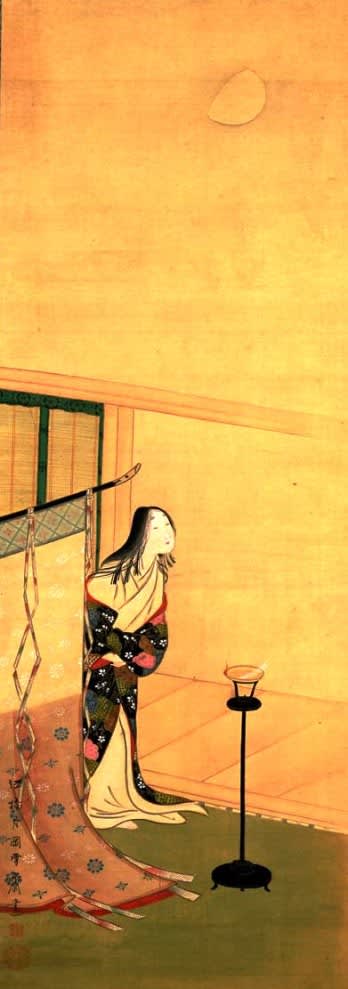

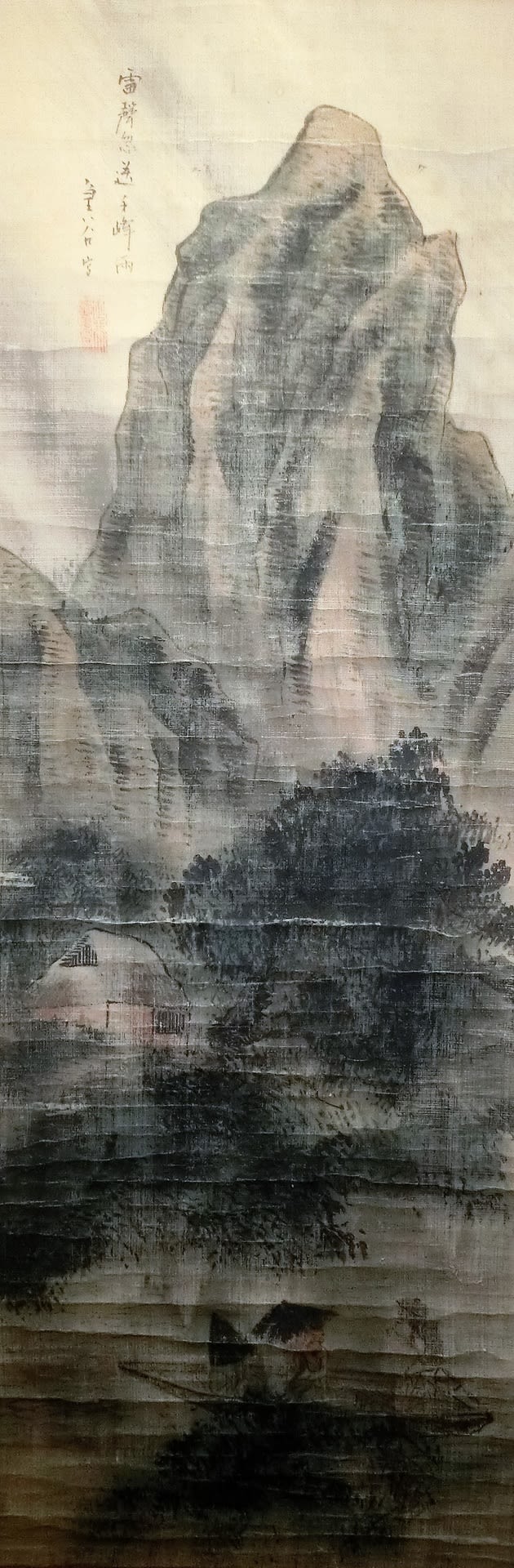

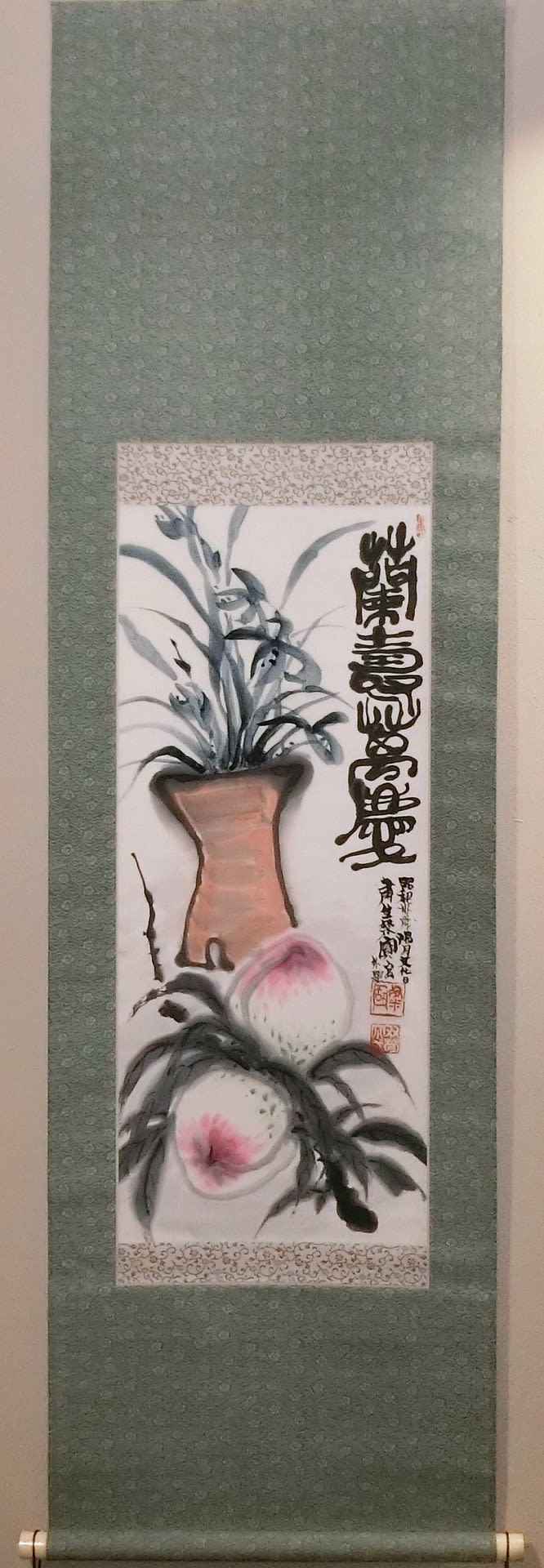

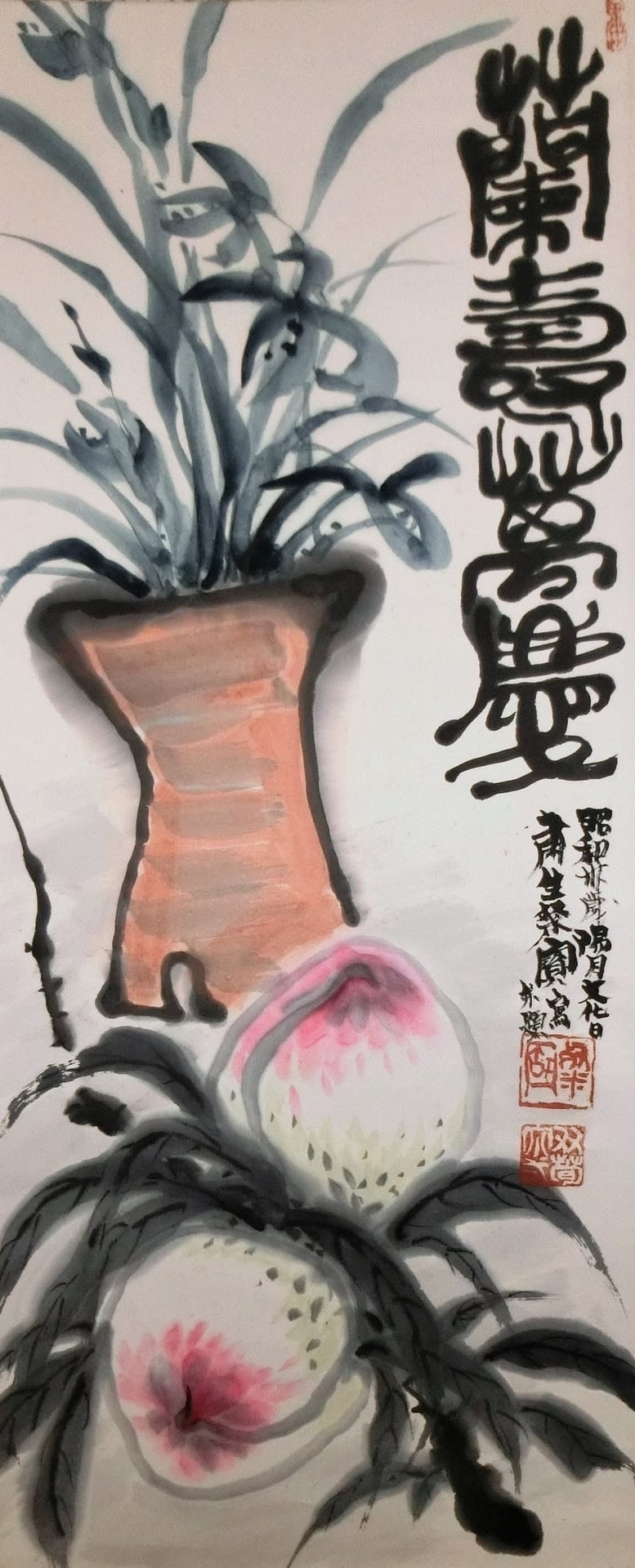

木村武山の作品で代表的なものは仏画ですが、それに準じて多いのが「秋草」と題された金彩を施した本作品のような図柄の作品のようです。きっと依頼されて描かれることも多かったのでしょうし、それほど手間のかかる作品でもないので、数多くの作品が遺っています。

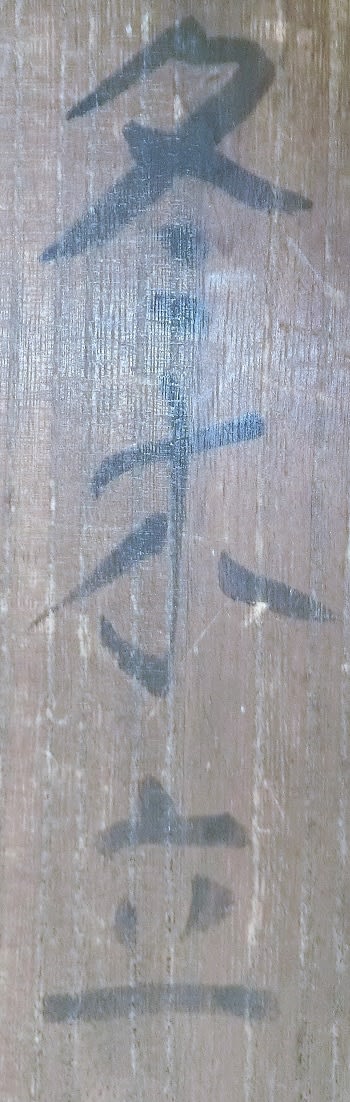

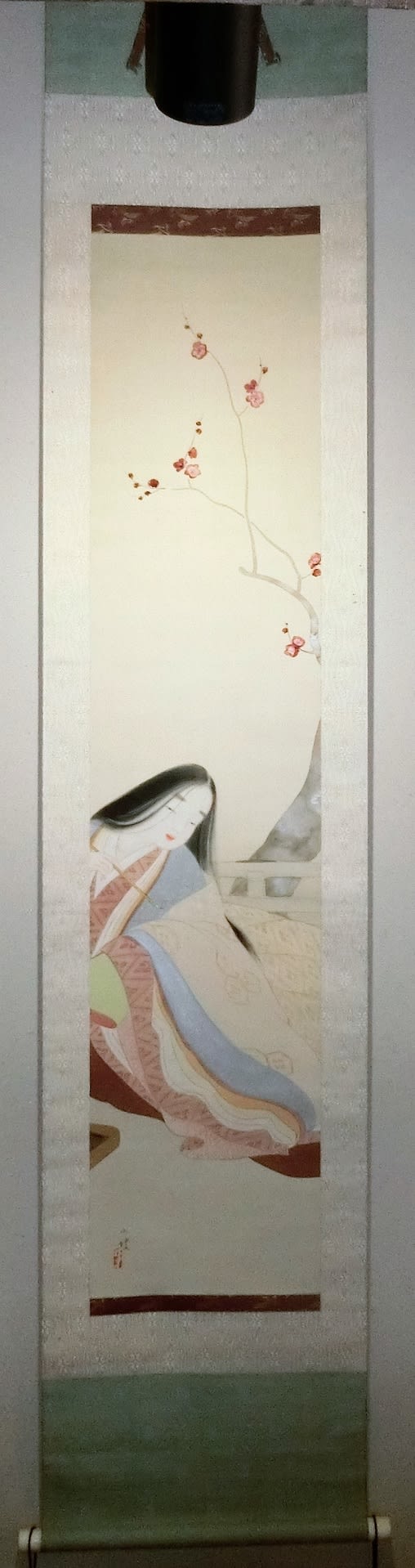

秋草 木村武山筆

紙本金泥水墨淡彩金彩軸装 軸先塗 共箱

全体サイズ:横*縦 画サイズ:横460*縦1405

![]()

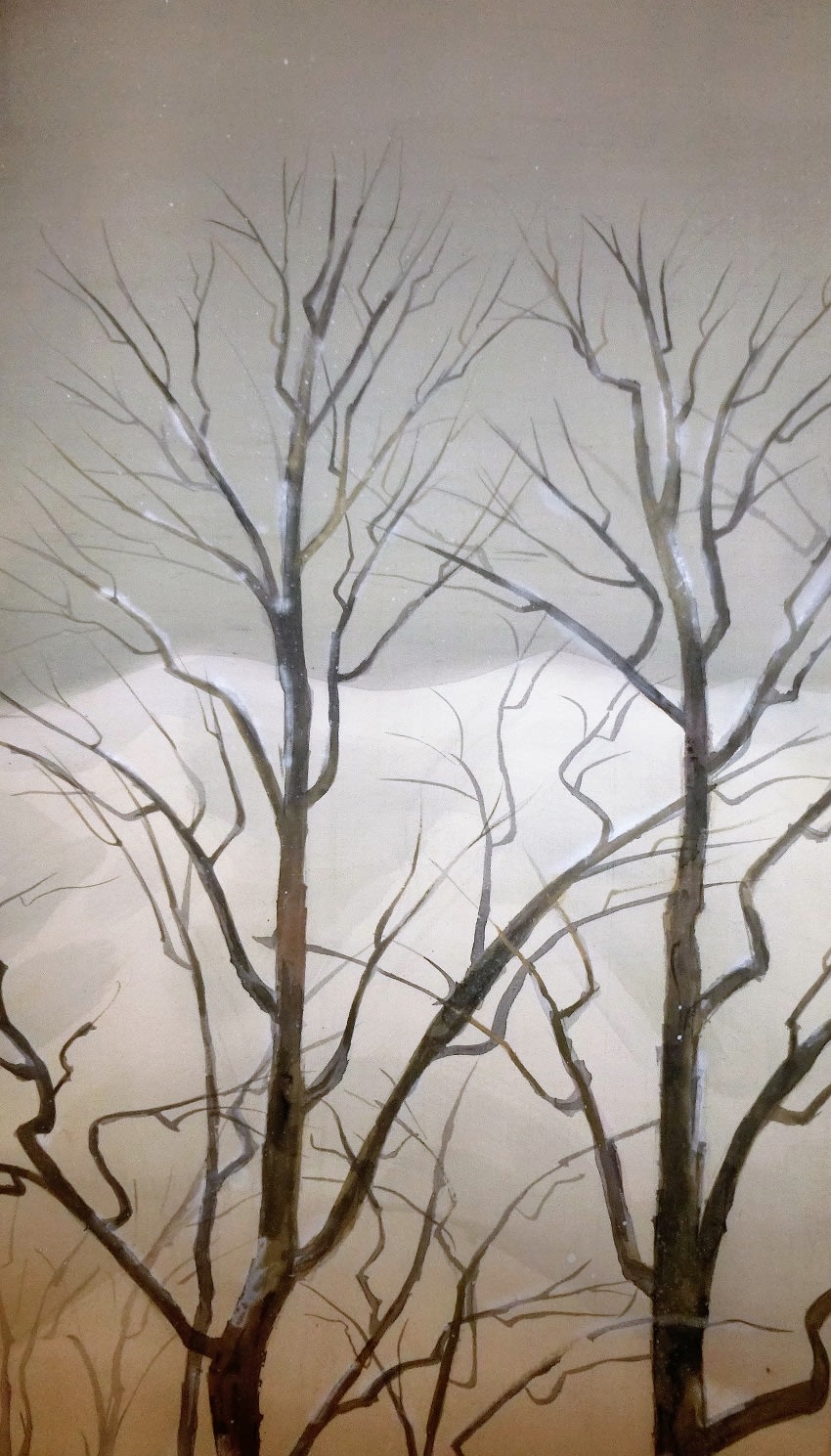

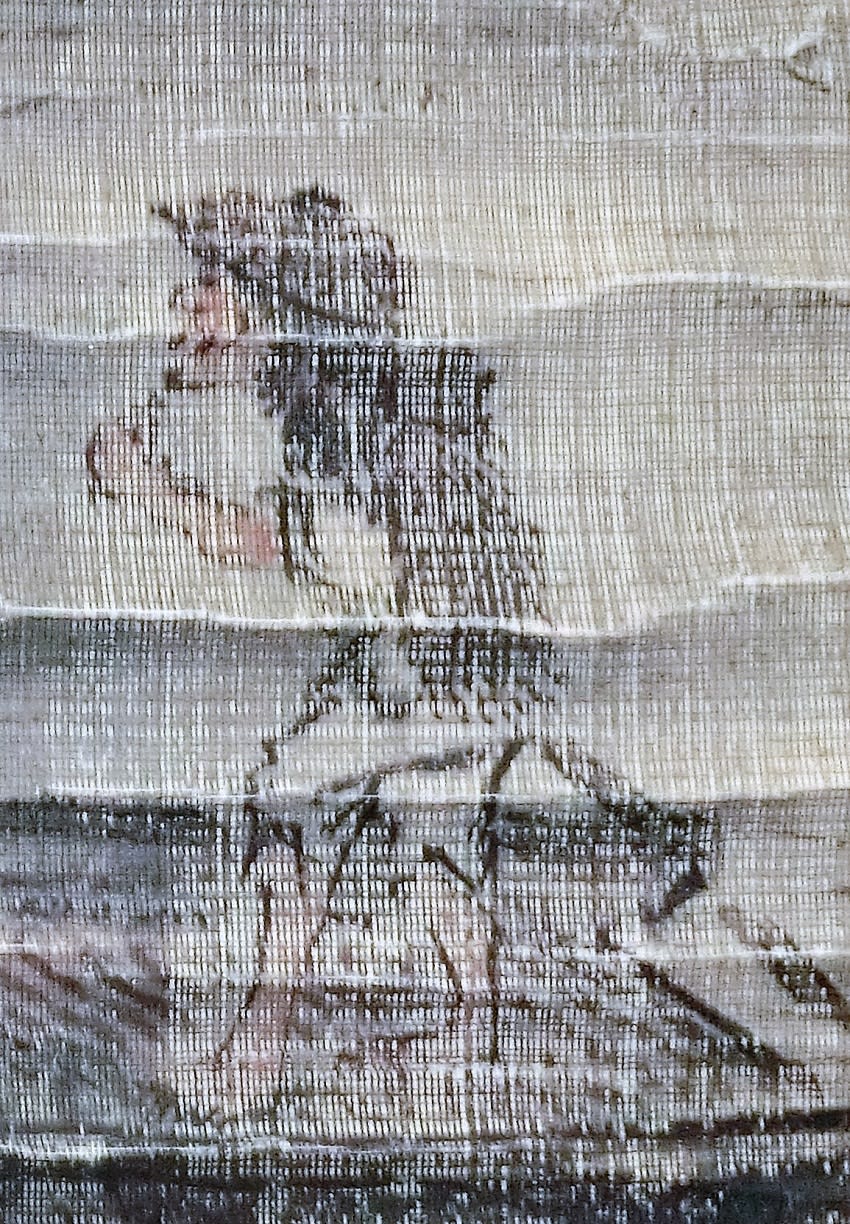

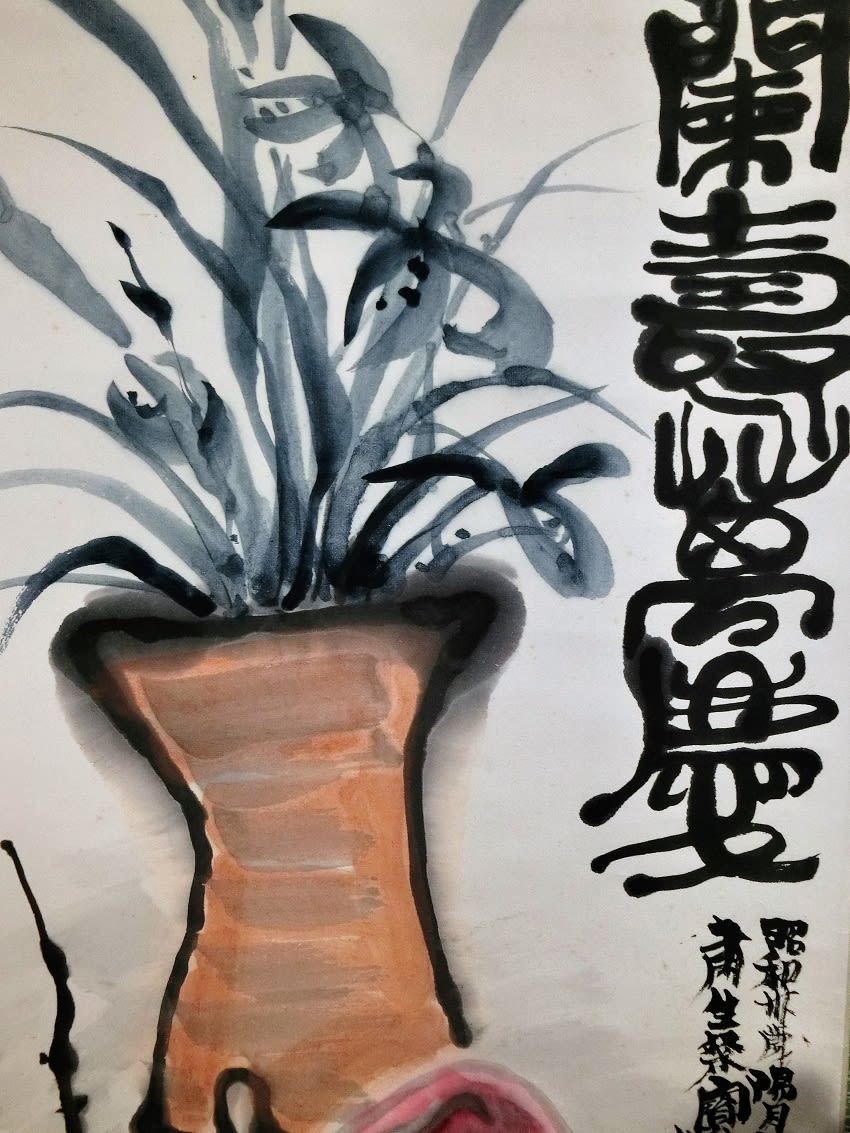

木村武山は「秋草」と題し、下記の作品のような作品を数多く遺しています。花の輪郭を周囲の隅や色で表現する作品が多い中で、本作品のように輪郭をはっきり描いている作品は珍しく、明治末頃の作ではないかと推察されます。

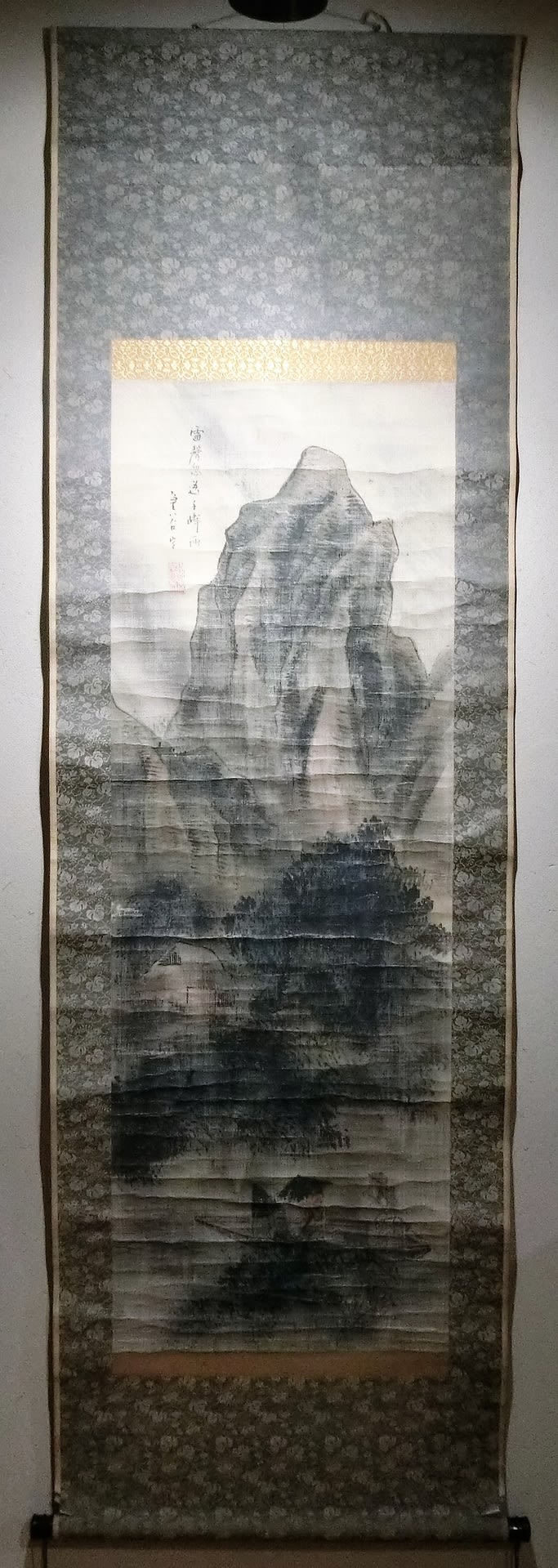

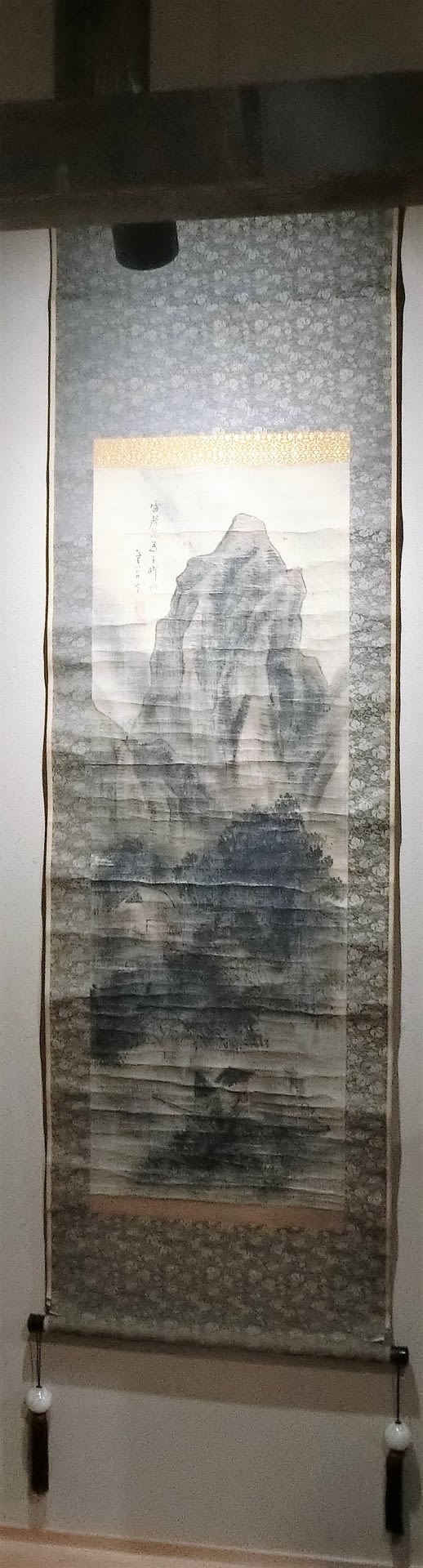

*下記の作品は知人が所蔵していたものですが、今は散逸しております。

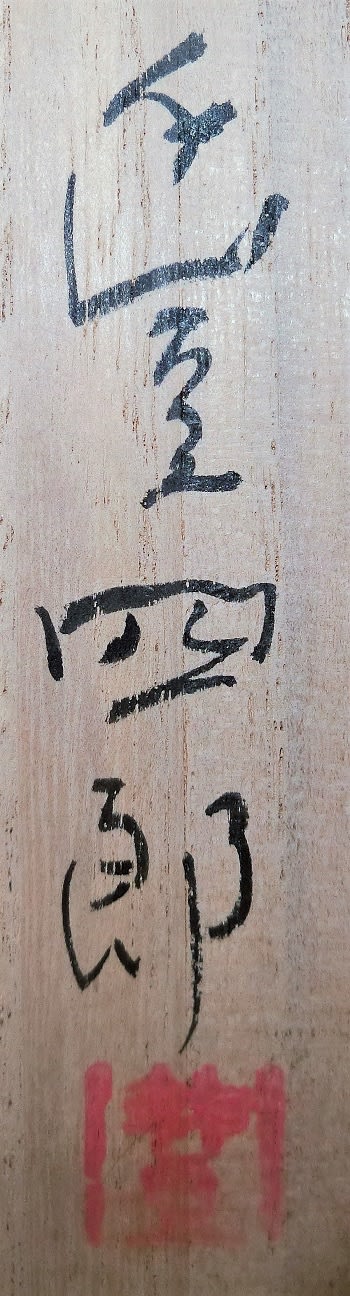

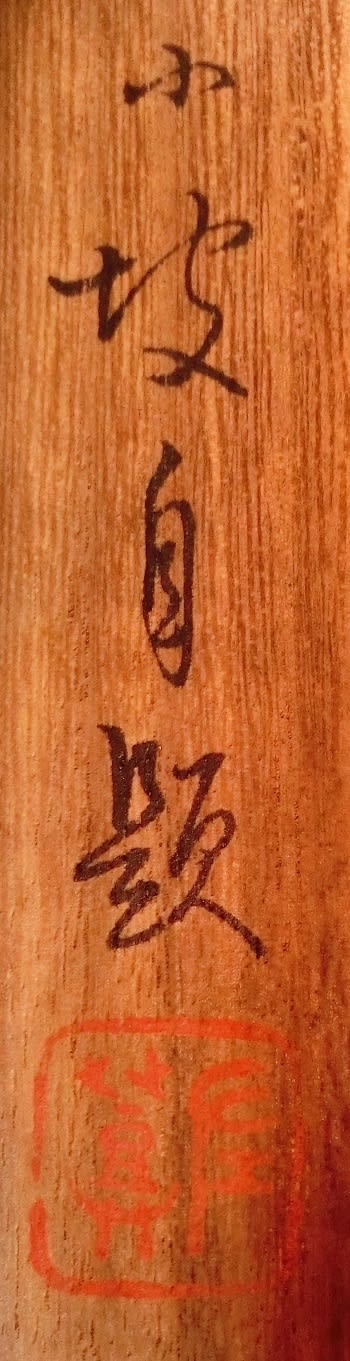

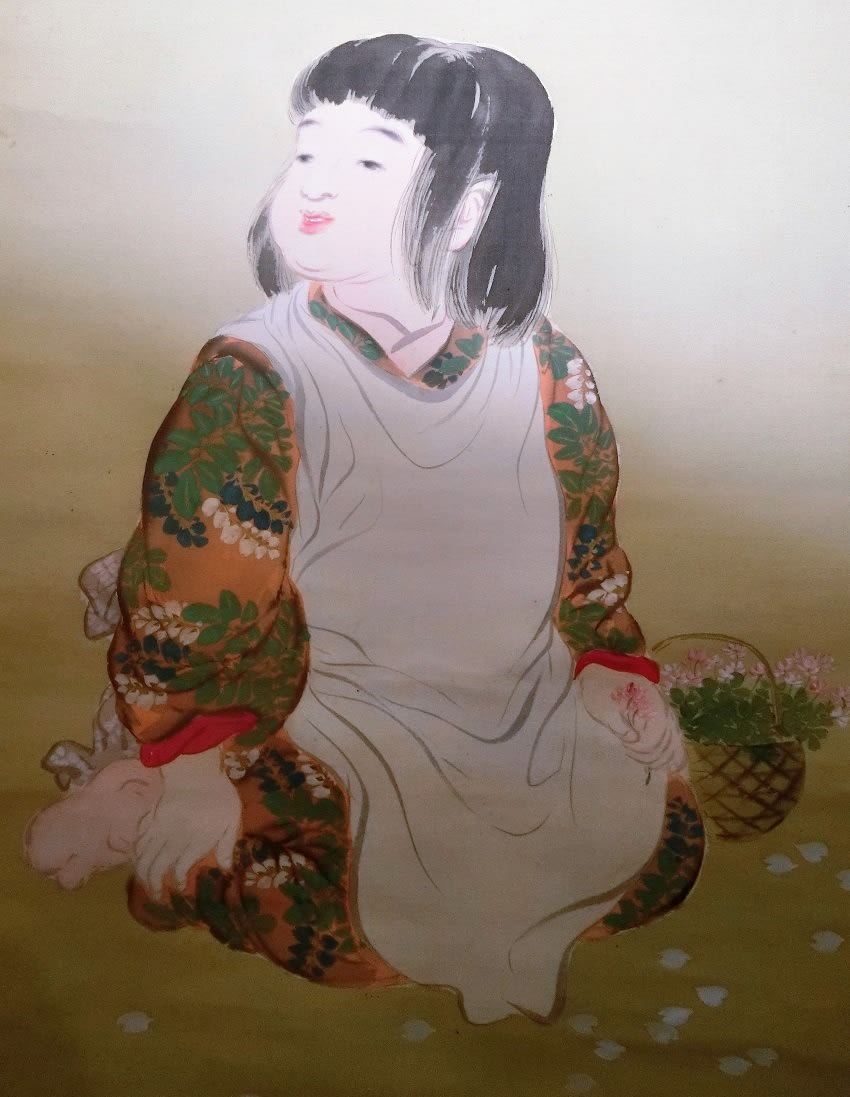

秋草 木村武山筆

絹本着色軸装共箱樹脂軸先

画サイズ:横272*縦1217

![]()

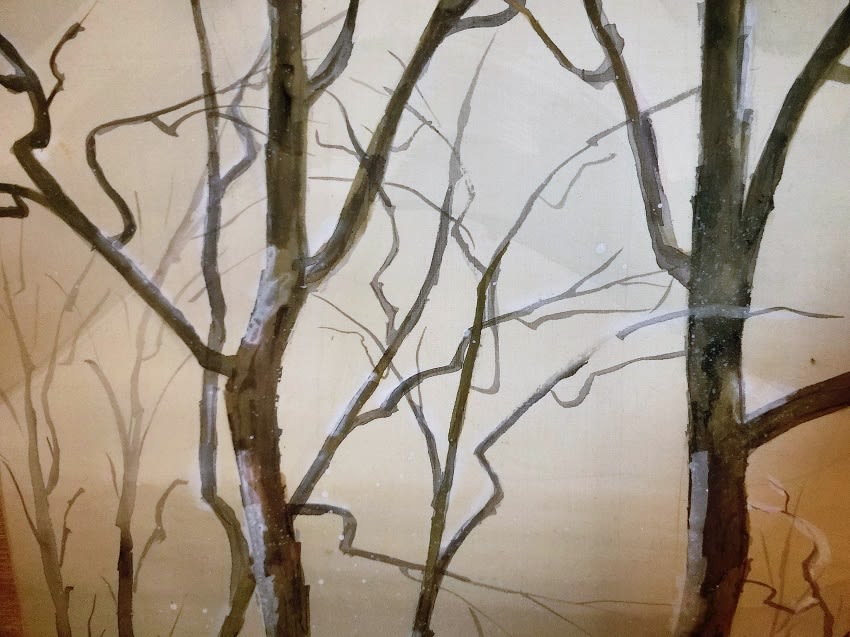

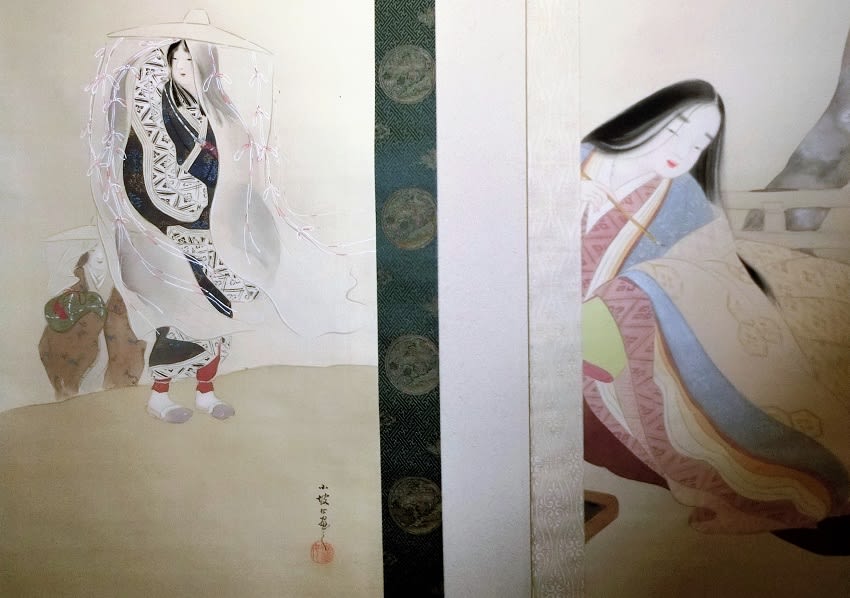

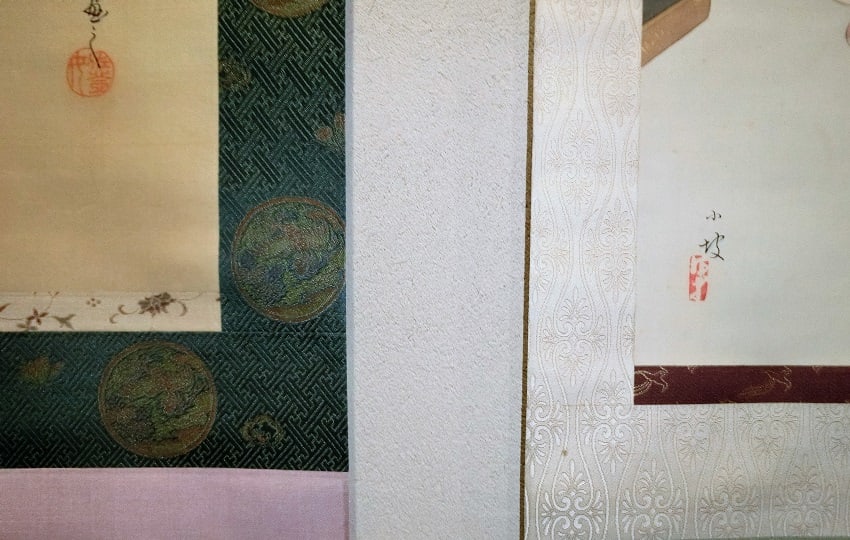

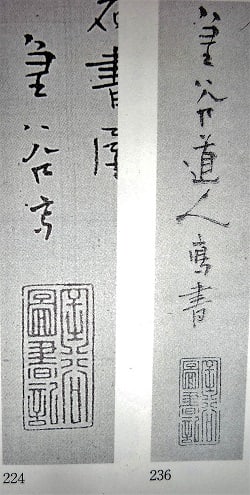

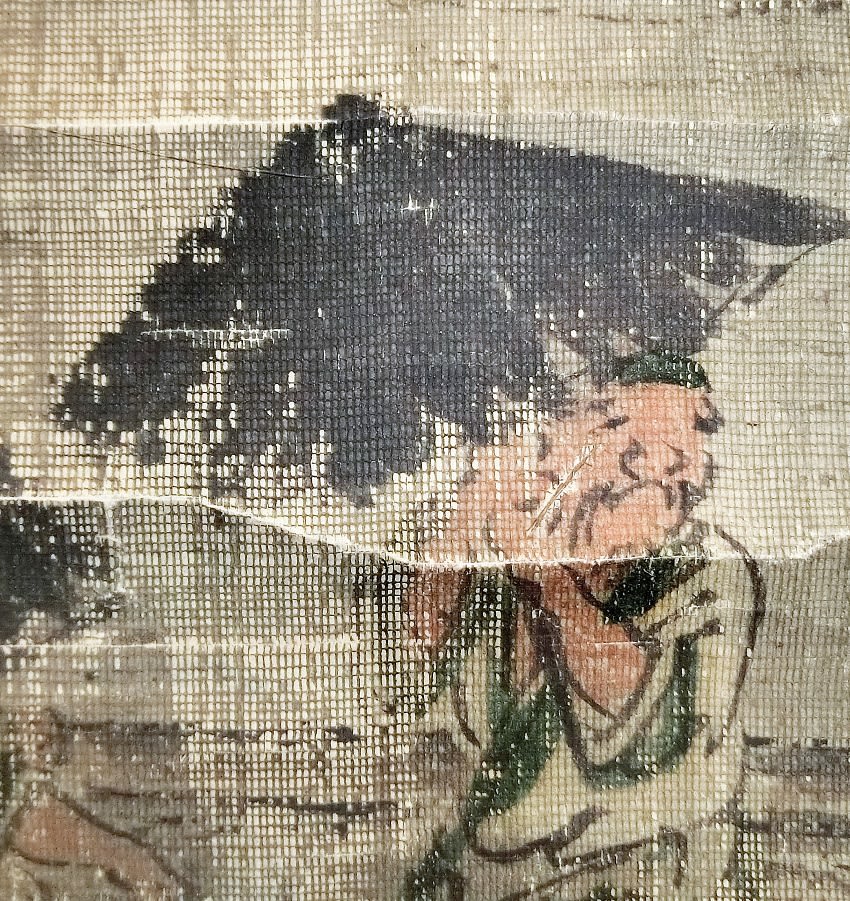

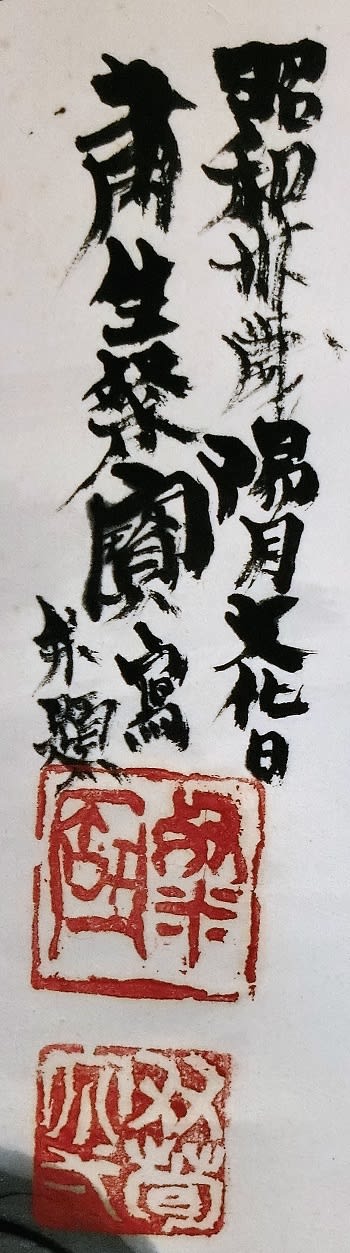

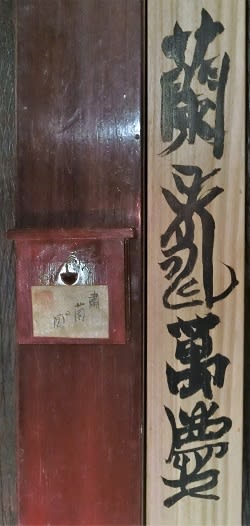

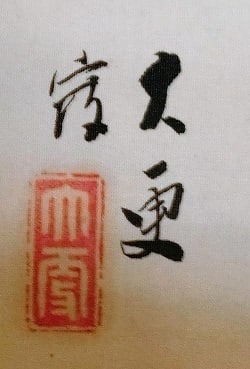

共箱の落款と印章は下記のとおりです。他の作品には作品中に押印されている印章です。

![]()

![]()

![]()

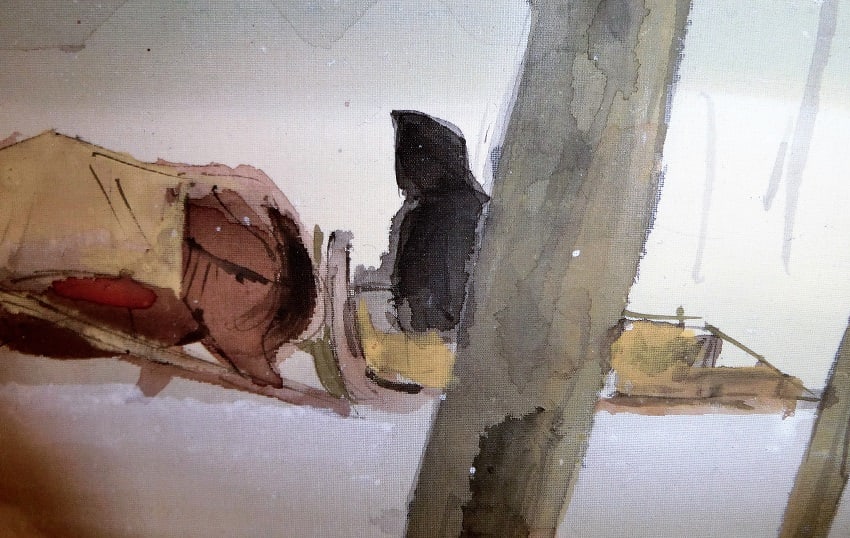

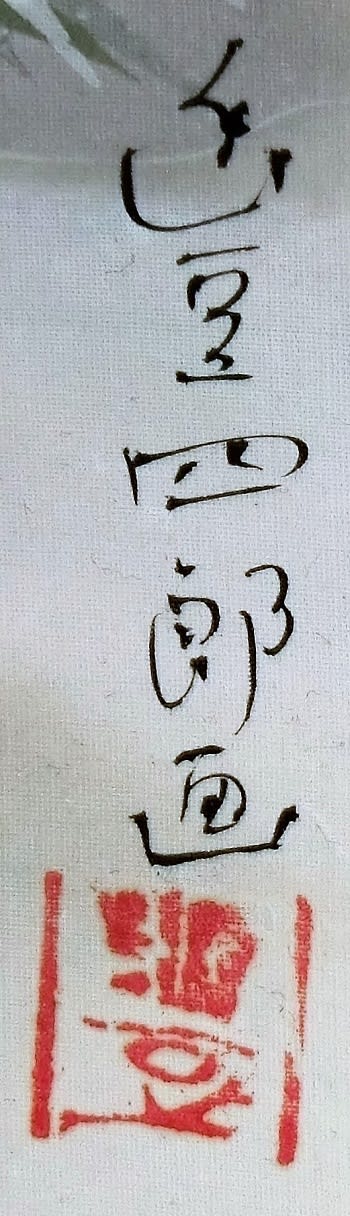

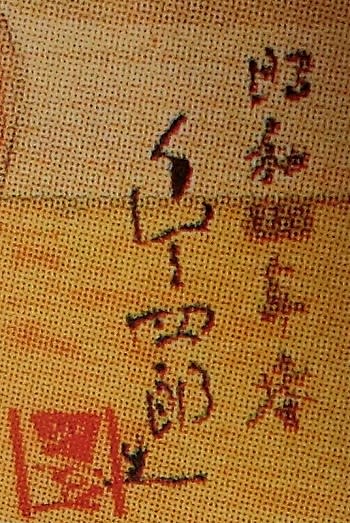

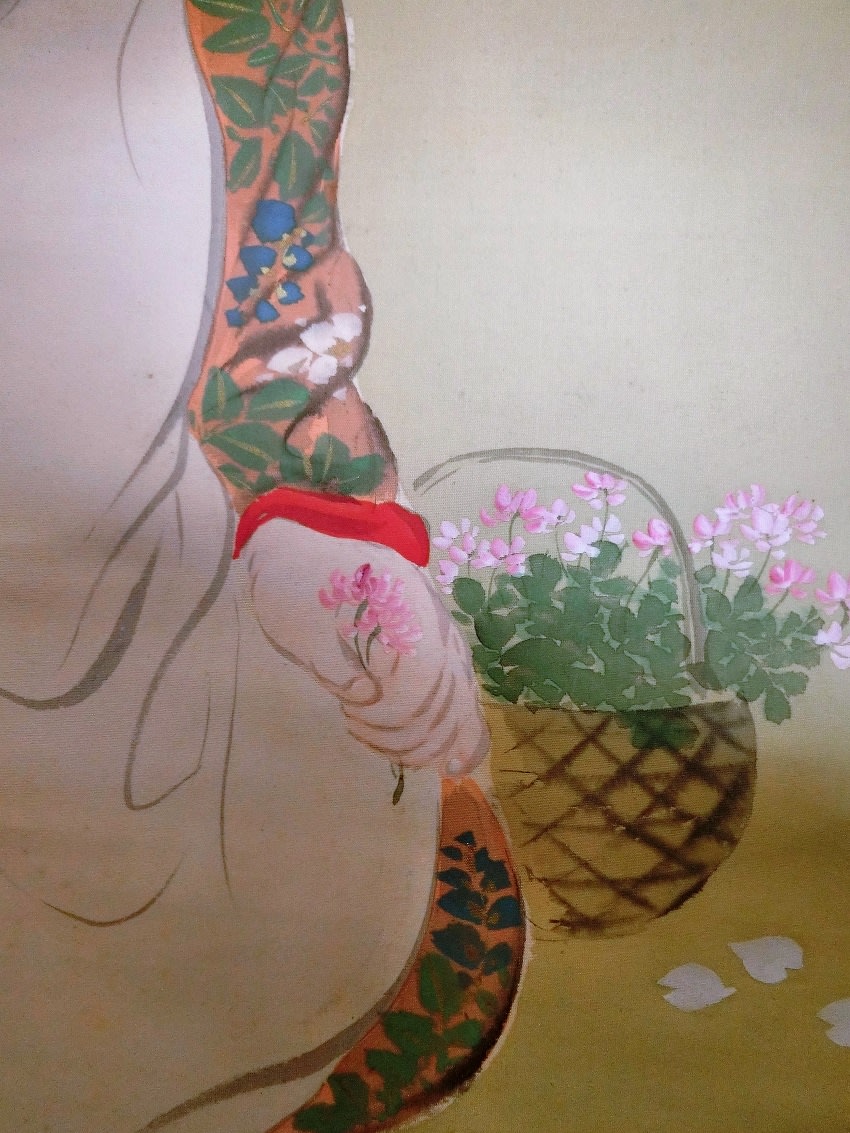

画中の落款と印章は下記のとおりです。文献資料と比較しております。

![]()

![]()

長条幅の作品が多いこの画題ですが、このように幅が45センチ、長さが140センチを超える大きな作品は珍しいと思います。

![]()

![]()

![]()

![]()

このように木の葉に隠れた虫の描き方は木村武山の特徴です。

![]()

![]()

木村武山は横山大観、菱田春草、下村観山に隠れて、あまり人の知られていない画家ですが、病気により利き腕の右手で描けなくなり、左手で描くなど、非常に興味深い画家です。「プロ」とは「それを生業とする者」と言える代表的な画家でしょう。

「生業」とはその職業で生計をたてていることを指しますが、「プロ」と「生業」との言葉の間には、他の追随を許さないという意味が含まれ、また誠心誠意を尽くすという意味が含まれているように思われます。

近年の働く人からはこの「プロ」と「生業」という意識が欠如しているように思えます。漫然と仕事をこなすことが多く、自分の信念で自らの職のあり方を変えていこうという意識が低いように思われます。ゲームのように自分の意識の殻に閉じこもり、対人・大局を見れない、やり直しができない意識が低くリスク管理が甘いということが目につきます。

コンプライアンスが厳しい時代に安易に規則違反を繰り返したり、自己鍛錬より他人への批判・中傷・妬みを優先したりする言動が多いように思われます。

さて、小生も偉そうなことを書くよりも「人の振り見て我が振り直せ」です。

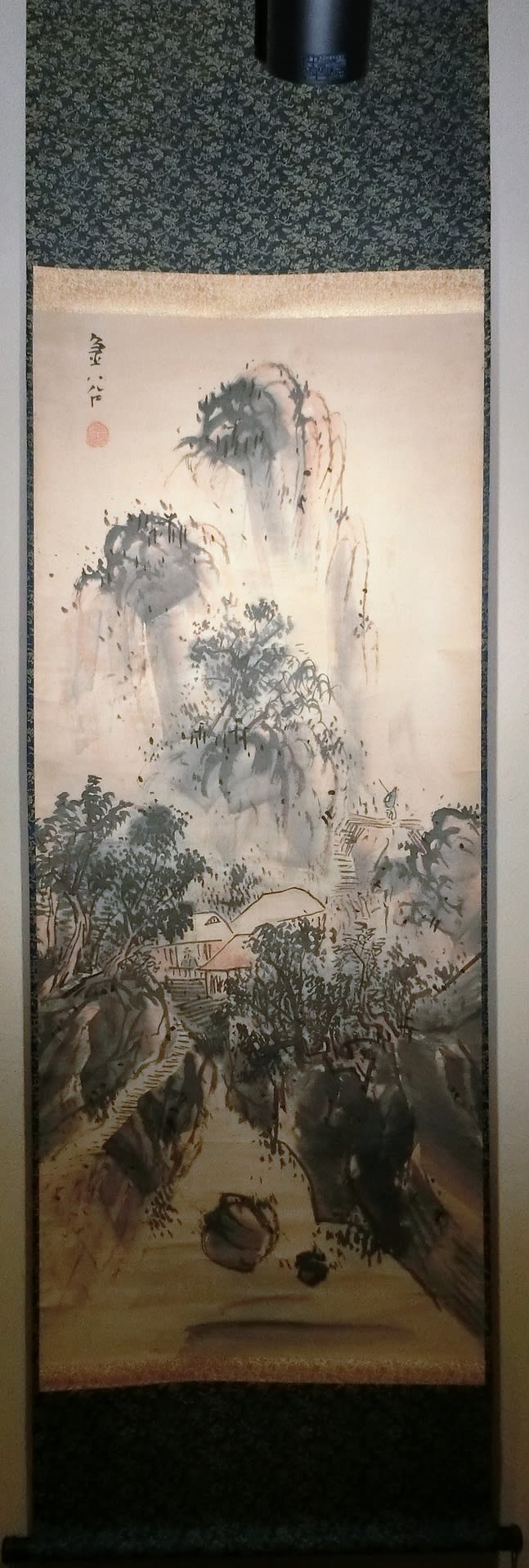

木村武山の作品で代表的なものは仏画ですが、それに準じて多いのが「秋草」と題された金彩を施した本作品のような図柄の作品のようです。きっと依頼されて描かれることも多かったのでしょうし、それほど手間のかかる作品でもないので、数多くの作品が遺っています。

秋草 木村武山筆

紙本金泥水墨淡彩金彩軸装 軸先塗 共箱

全体サイズ:横*縦 画サイズ:横460*縦1405

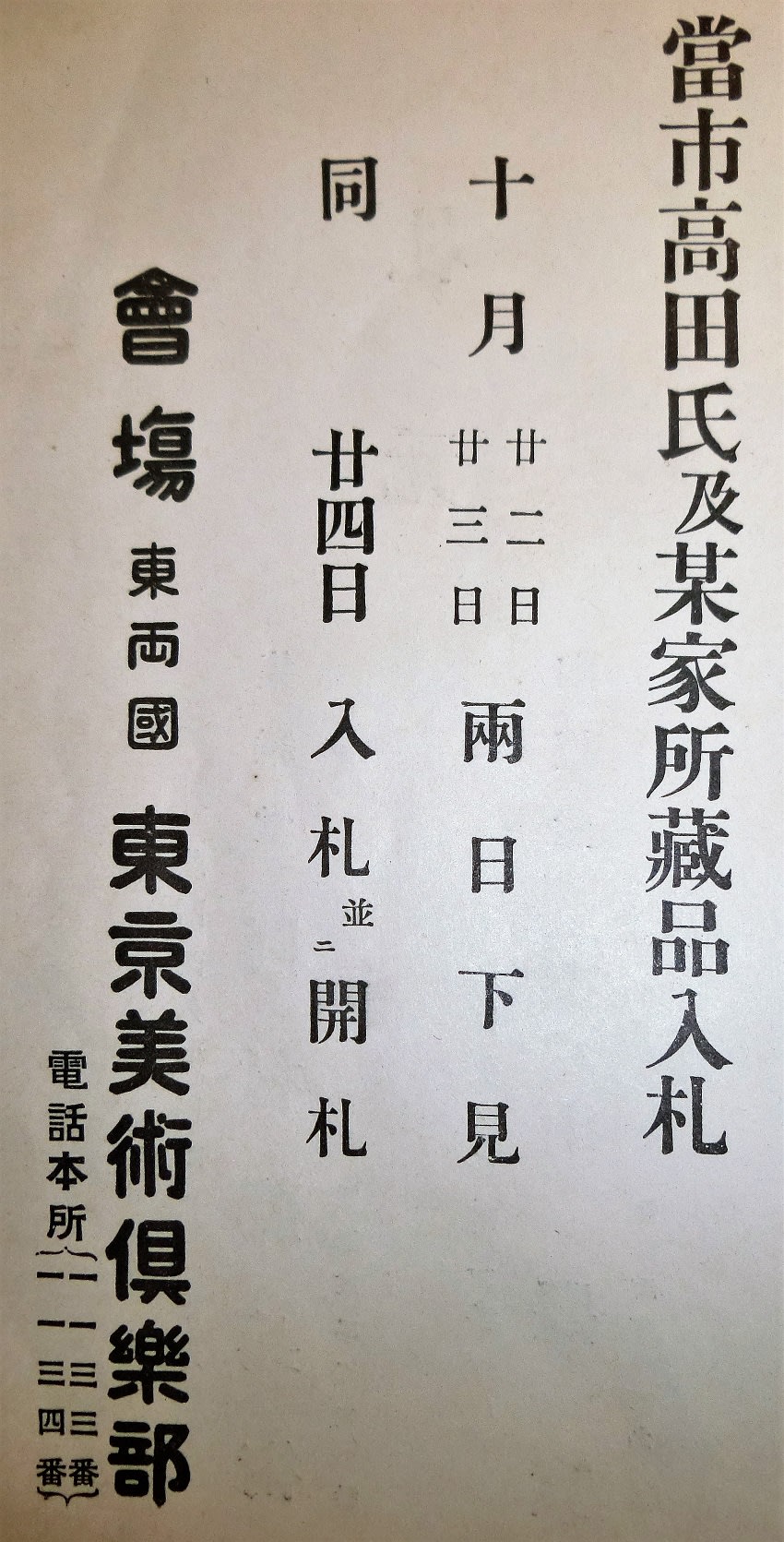

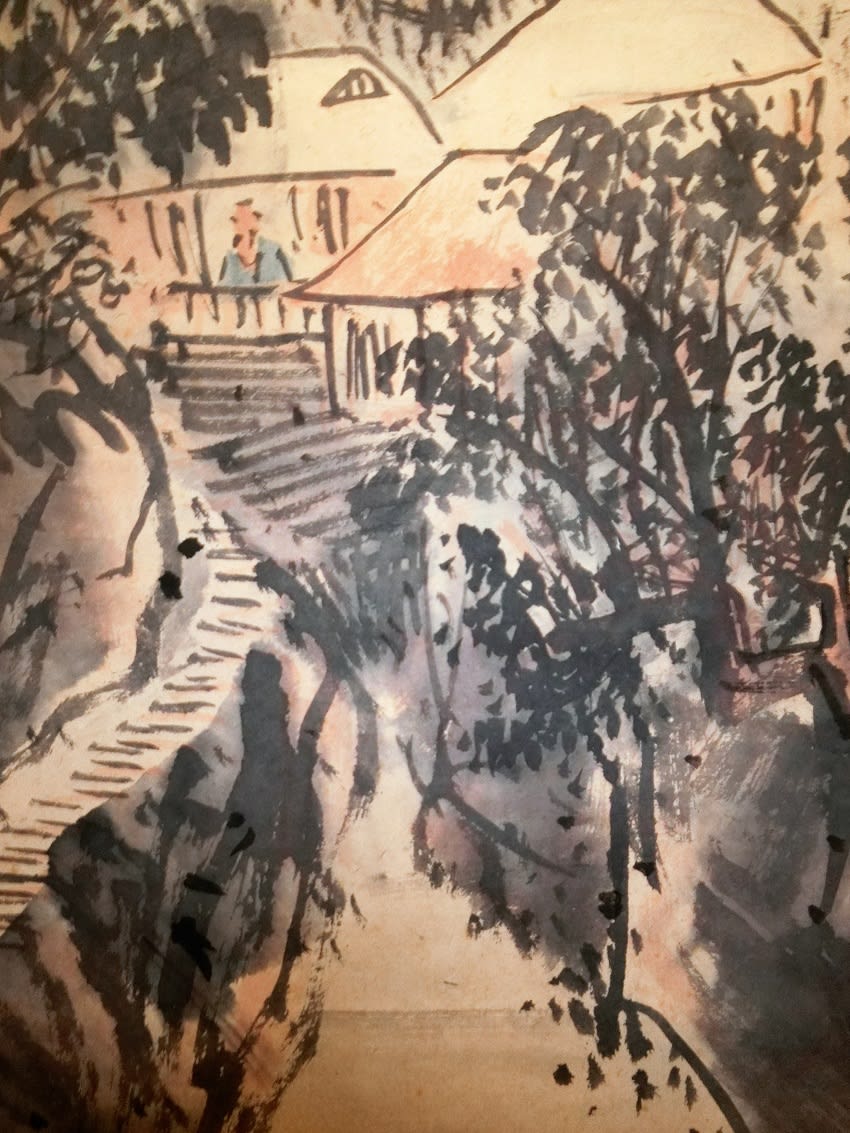

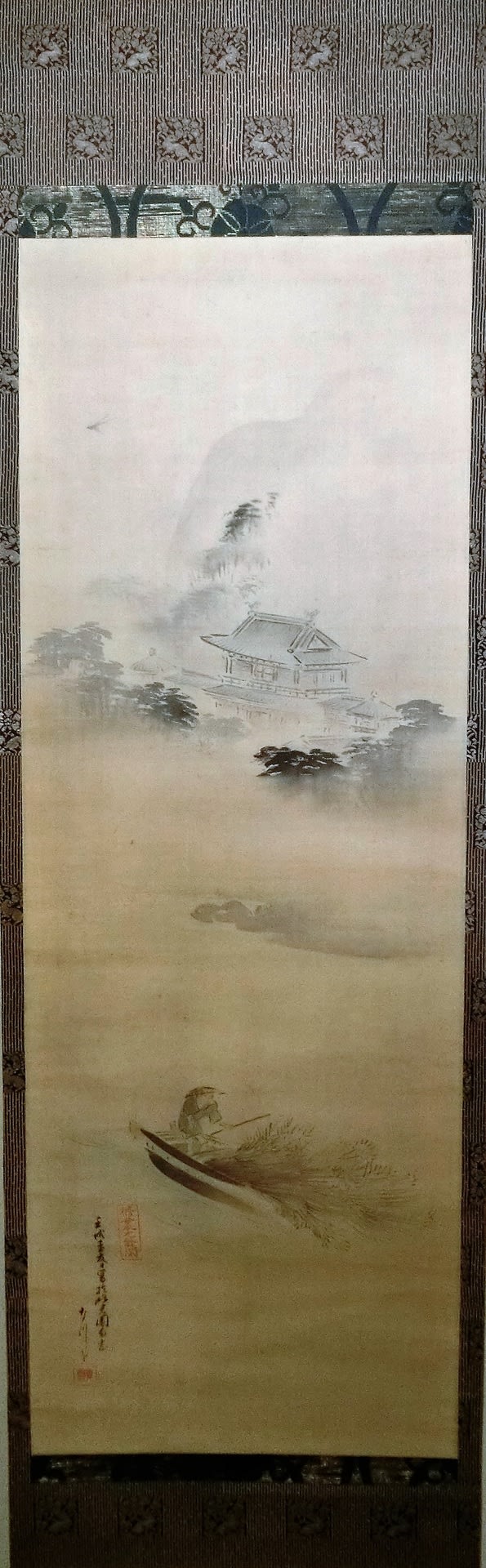

木村武山は「秋草」と題し、下記の作品のような作品を数多く遺しています。花の輪郭を周囲の隅や色で表現する作品が多い中で、本作品のように輪郭をはっきり描いている作品は珍しく、明治末頃の作ではないかと推察されます。

*下記の作品は知人が所蔵していたものですが、今は散逸しております。

秋草 木村武山筆

絹本着色軸装共箱樹脂軸先

画サイズ:横272*縦1217

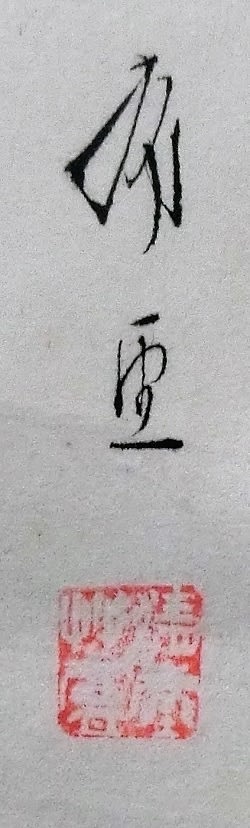

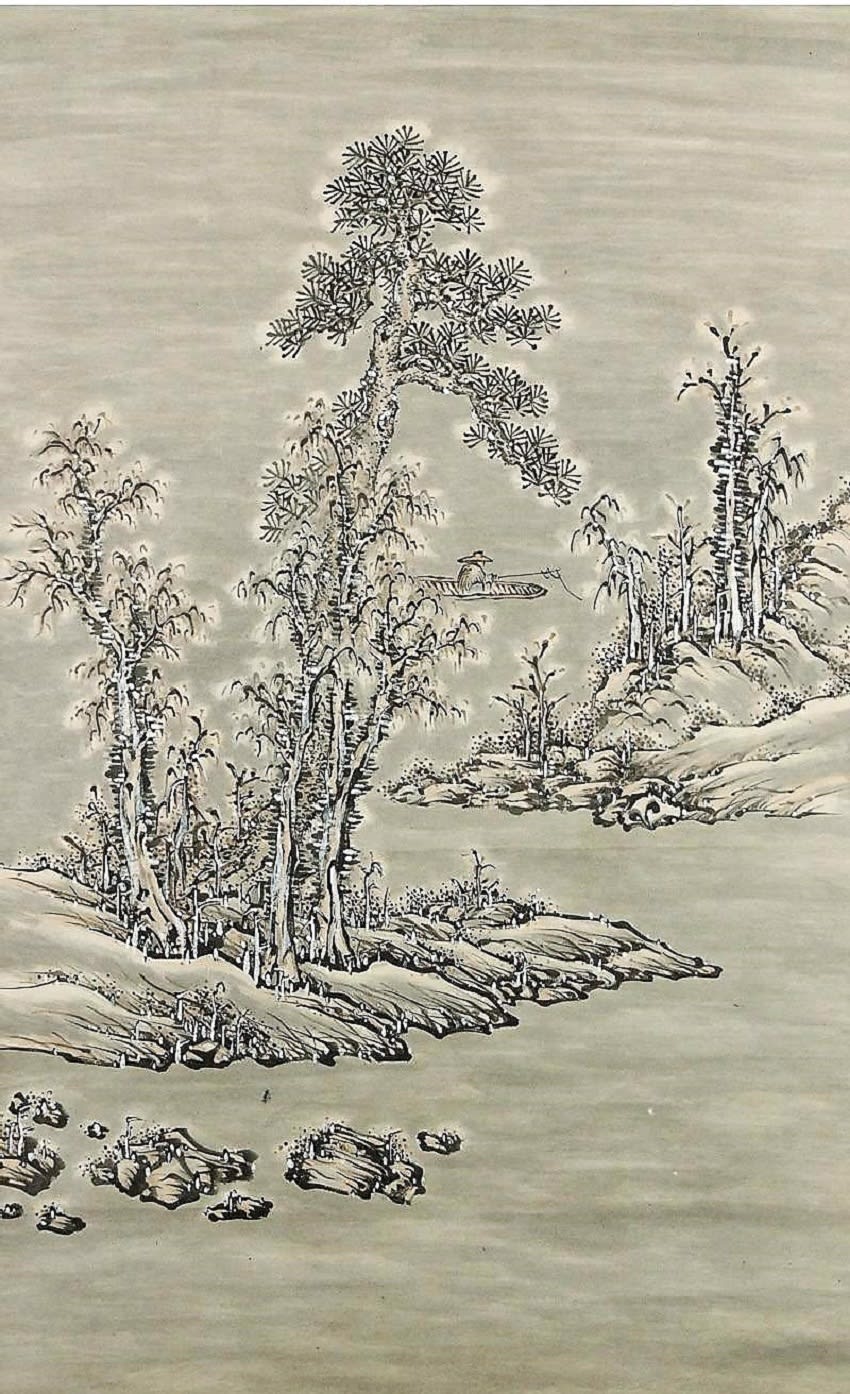

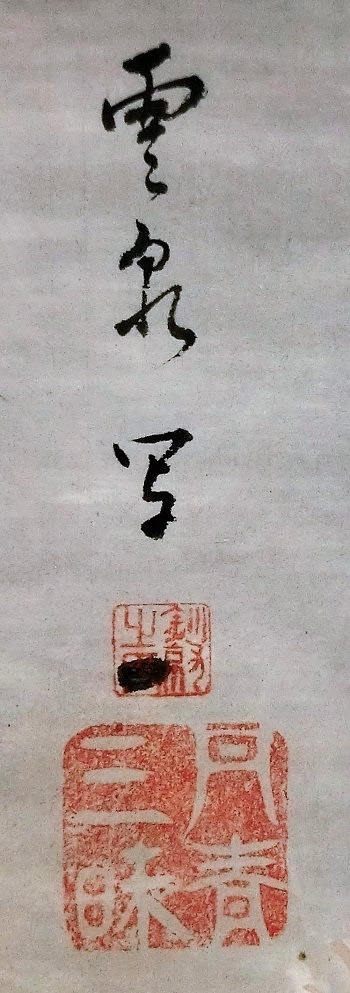

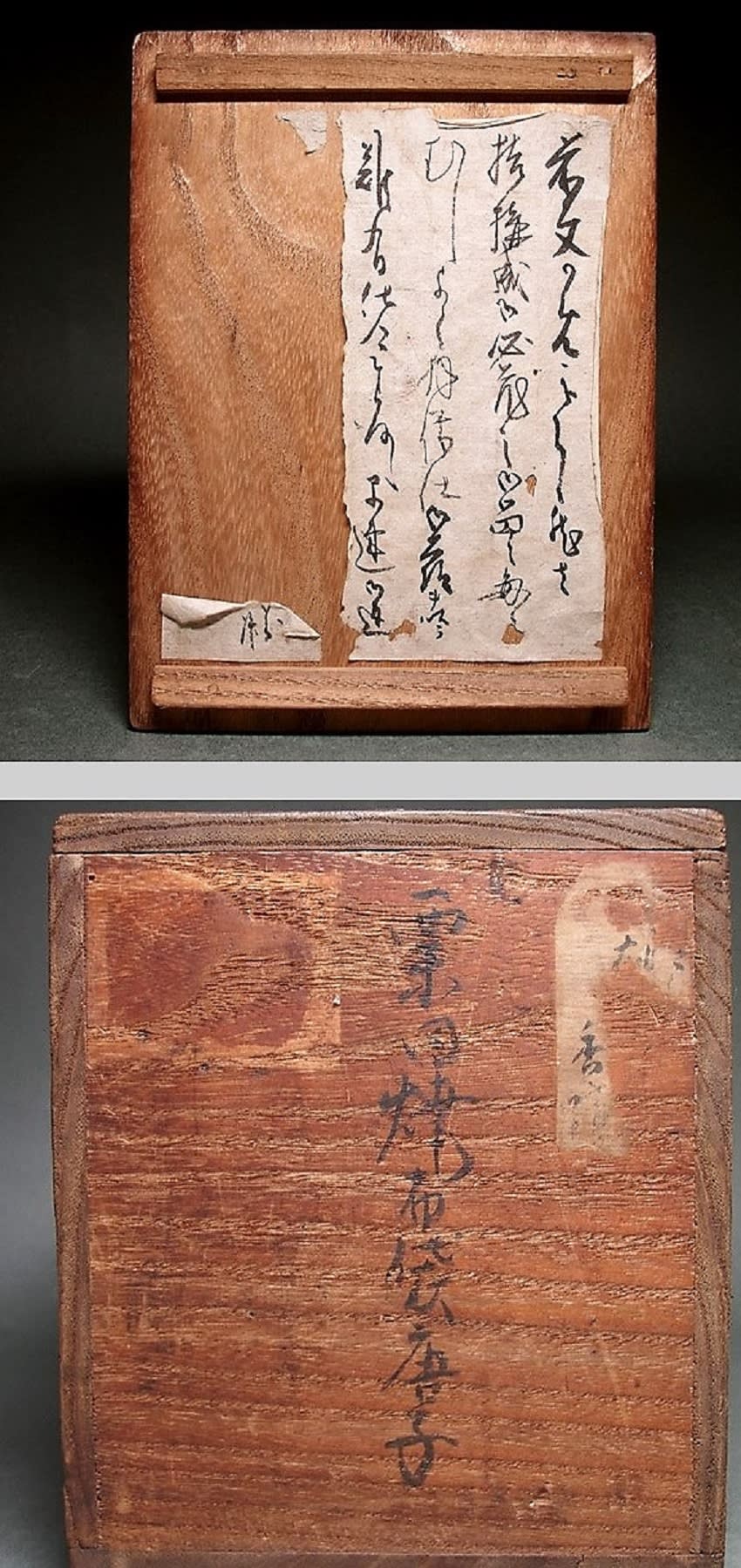

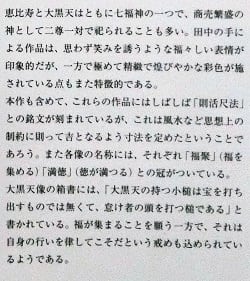

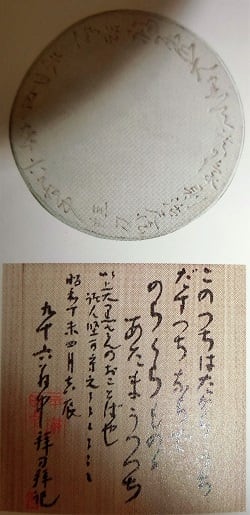

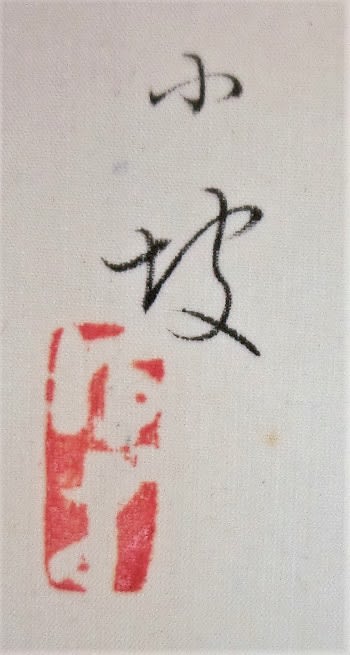

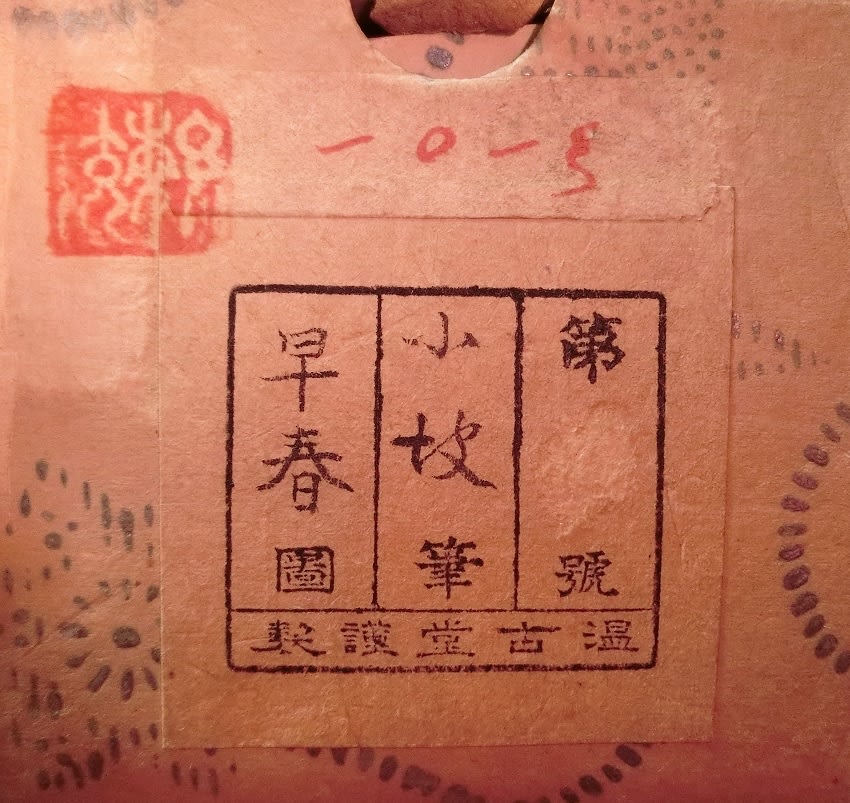

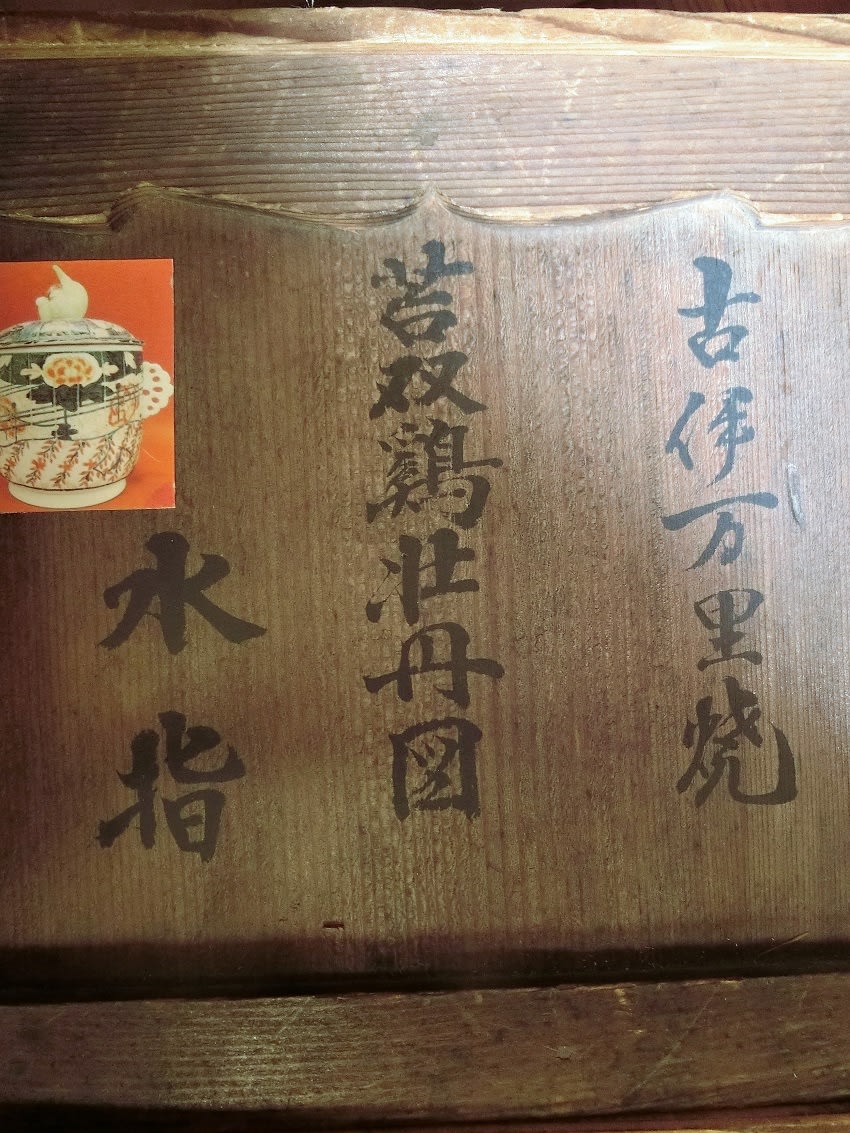

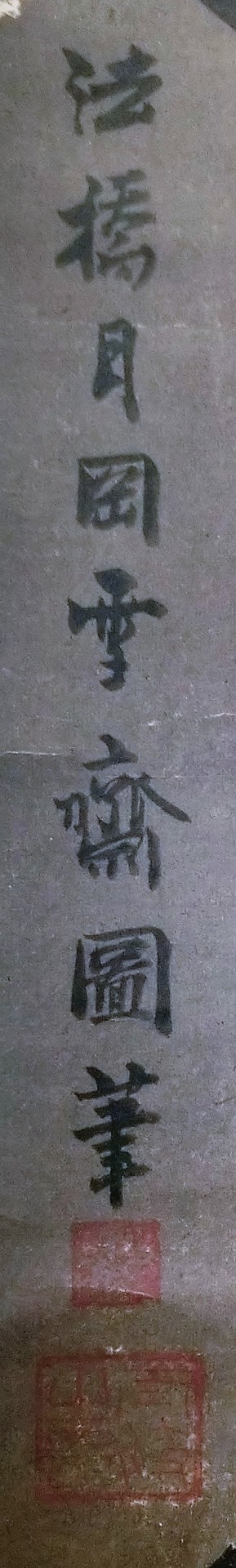

共箱の落款と印章は下記のとおりです。他の作品には作品中に押印されている印章です。

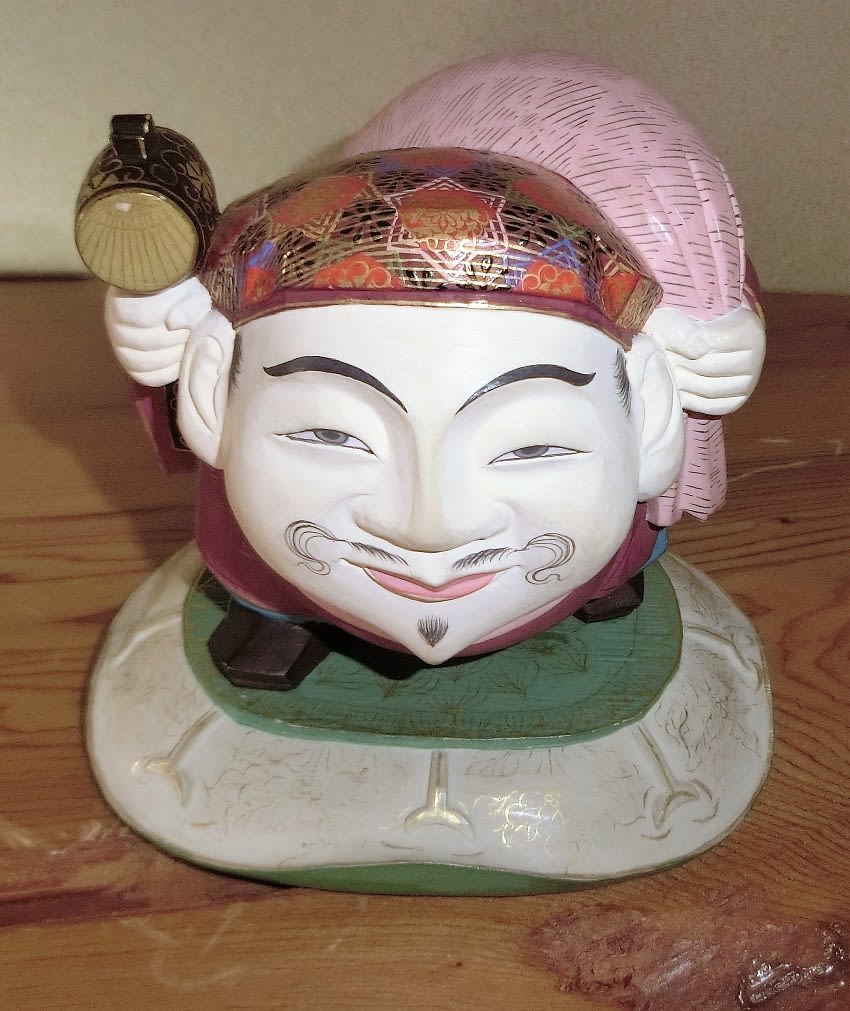

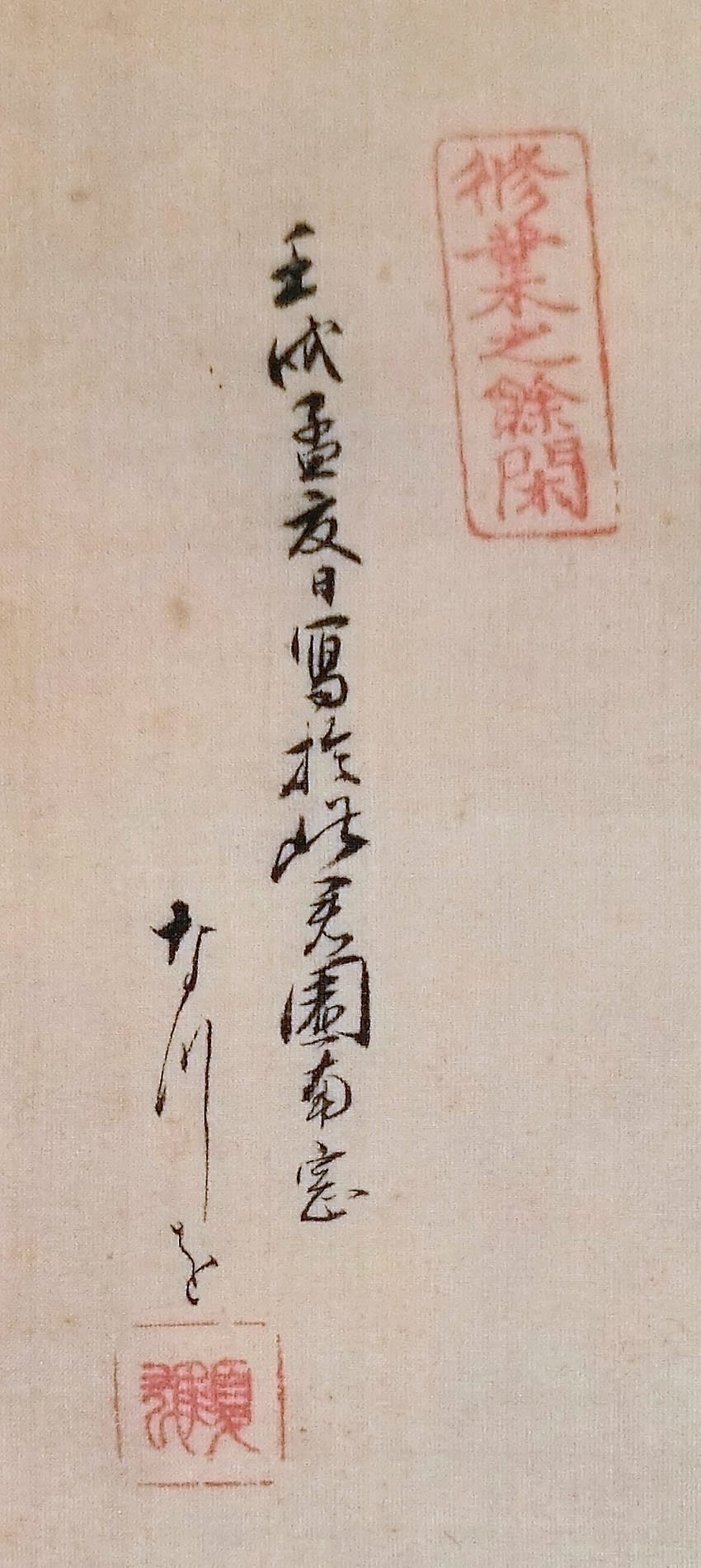

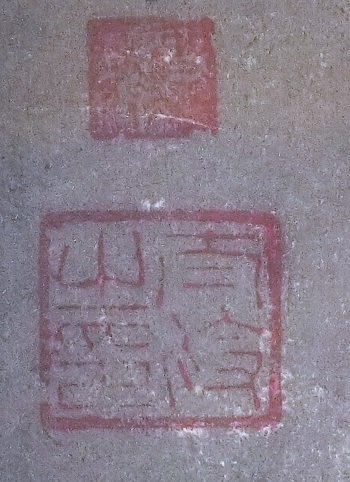

画中の落款と印章は下記のとおりです。文献資料と比較しております。

長条幅の作品が多いこの画題ですが、このように幅が45センチ、長さが140センチを超える大きな作品は珍しいと思います。

このように木の葉に隠れた虫の描き方は木村武山の特徴です。

木村武山は横山大観、菱田春草、下村観山に隠れて、あまり人の知られていない画家ですが、病気により利き腕の右手で描けなくなり、左手で描くなど、非常に興味深い画家です。「プロ」とは「それを生業とする者」と言える代表的な画家でしょう。

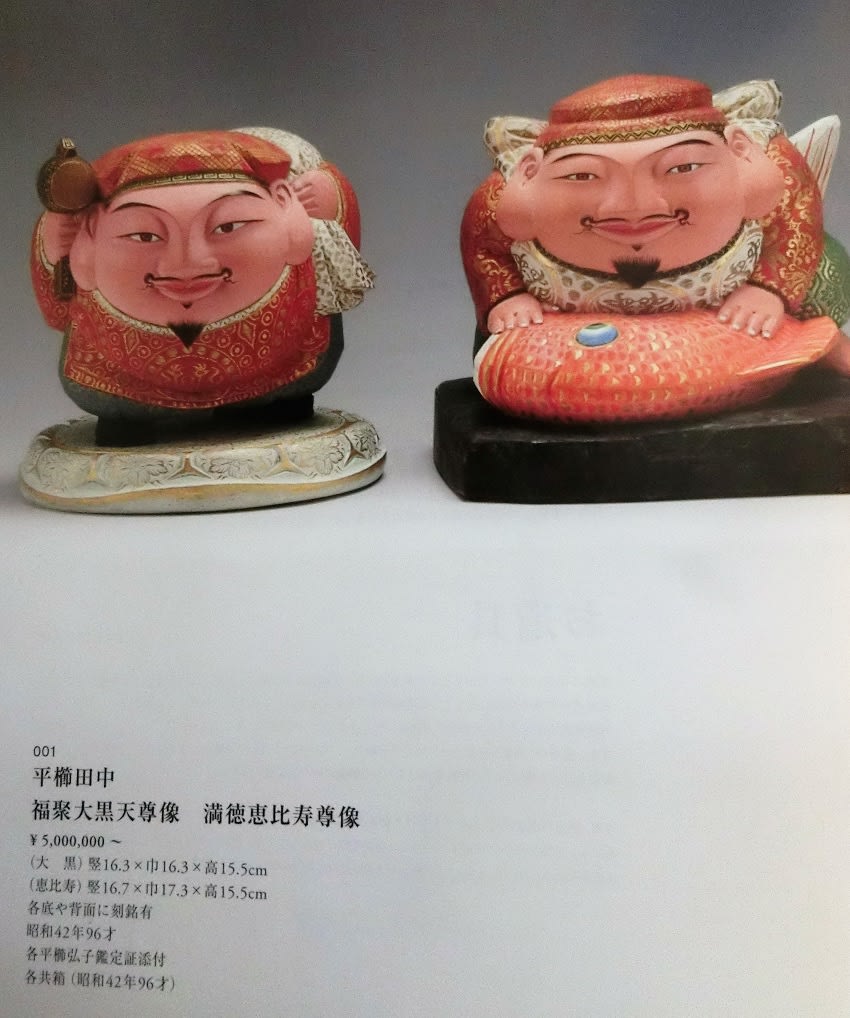

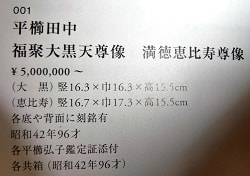

たしかに知人が単体で思文閣の売却した時が200万でしたから、妥当といえば妥当な金額なのでしょう。このようなオークション資料は非常に参考になります。

たしかに知人が単体で思文閣の売却した時が200万でしたから、妥当といえば妥当な金額なのでしょう。このようなオークション資料は非常に参考になります。

時間のある方はどうぞ、なんてね。

時間のある方はどうぞ、なんてね。