日曜美術館に奥田瑛二がゲスト出演していたら、義父が「奥田瑛二は家にきたことがあるよ。」という問題発言。「色紙が遺っているはずだよ。」と・・・。そういえばということになり、家内が書棚から色紙を抱えて来ました。

![]()

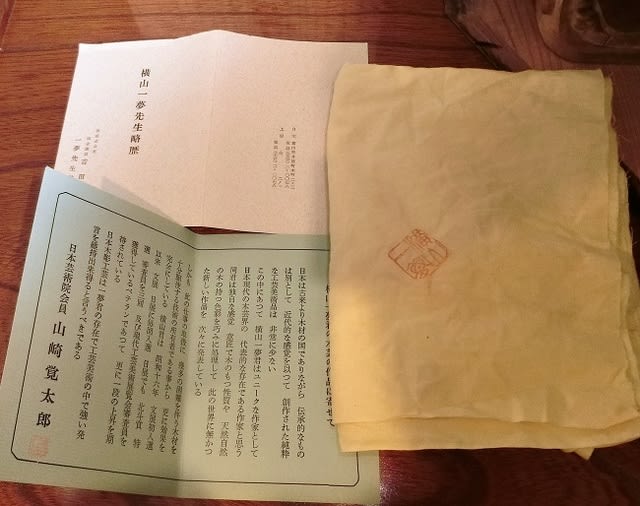

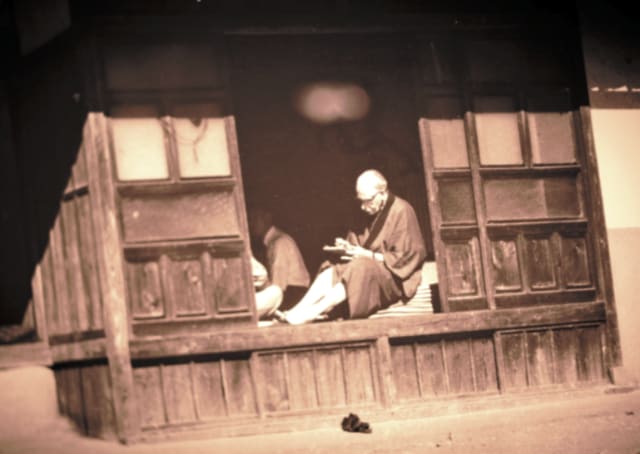

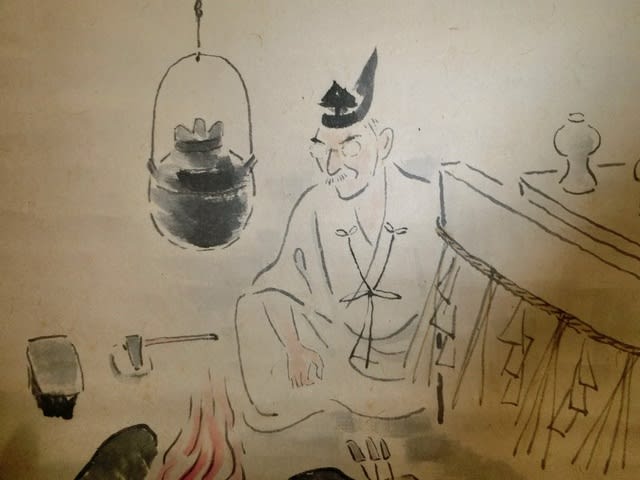

なにやら台本も一緒。なんと家の前でテレビドラマの撮影に来たことがあるらしい。新興住宅地として開発の進む郊外がロケ現場らしかったのですが、回顧する場面で古い家の画像がほしかったようです。

![]()

それではと家族全員で古い家の写真探しが始まりました。物置を片付けた小生は「箪笥の上にあるよ。」とありかを知っていました。

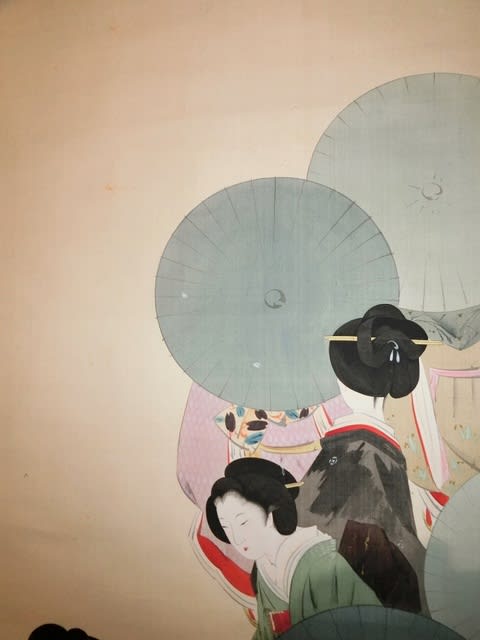

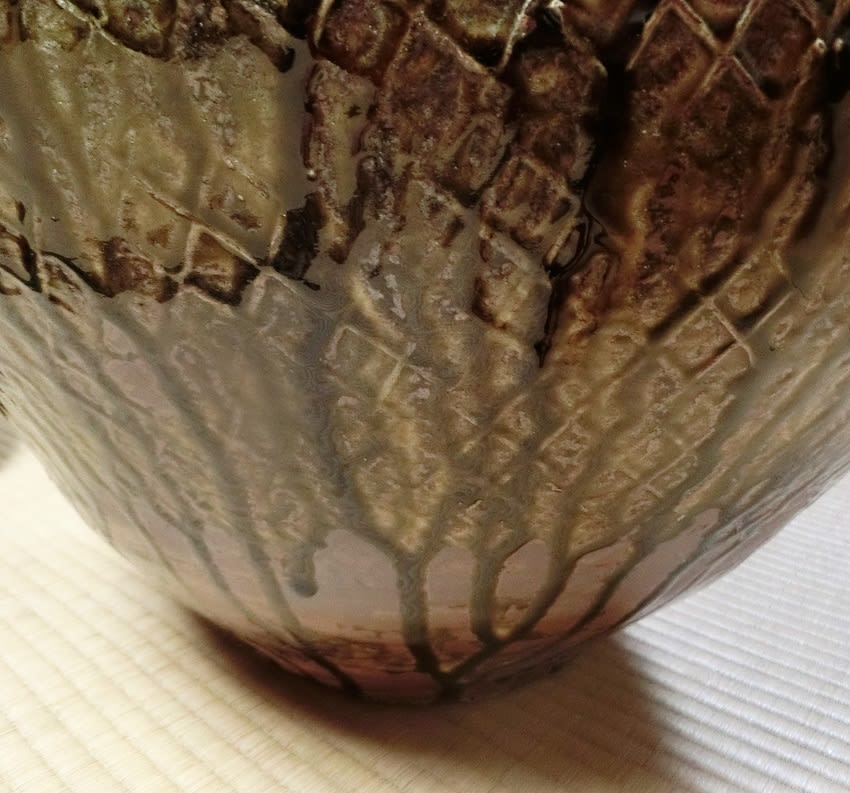

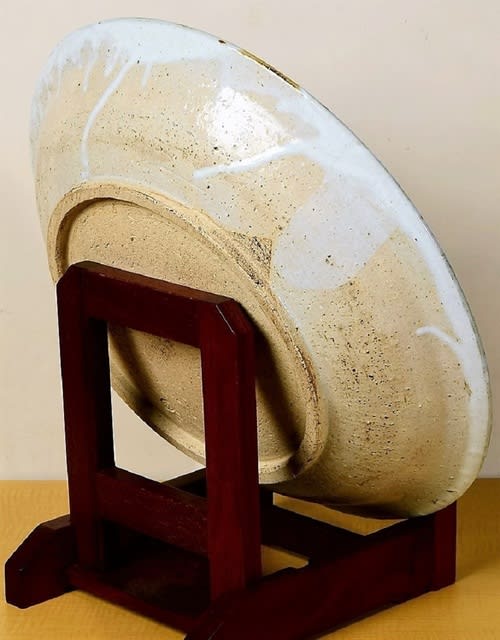

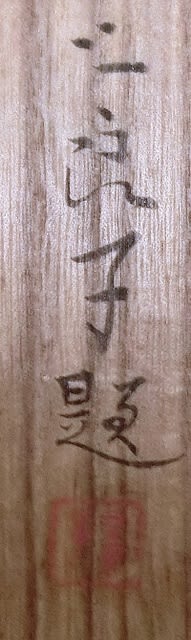

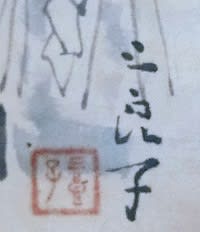

撮影現場は家の門の前。土蔵の落ちかけた壁や瓦の朽ちた感じがよかったようで・・・![]() 今では改装され、門は扉だけ転用してしている状況です。

今では改装され、門は扉だけ転用してしている状況です。

番組の内容をインターネットで検索すると下記の記事がありました。

************************************************

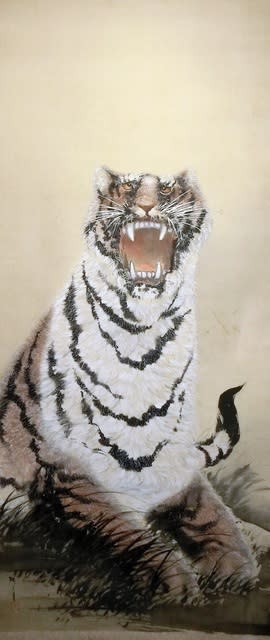

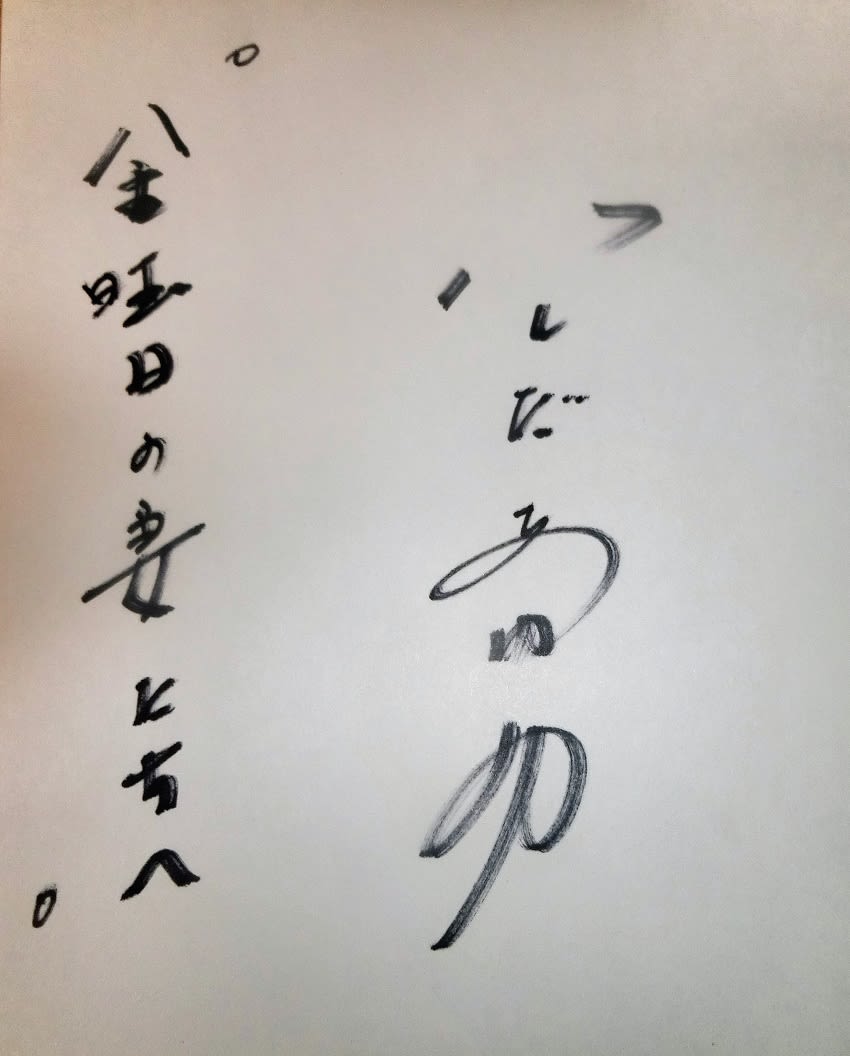

“金妻(キンツマ)”なる流行語を生み出したヒット作「金曜日の妻たちへ」のパート3。

脚本は前2作と同じ鎌田敏夫が手がける。パート3の舞台は東京郊外の私鉄沿線で“中庭を持つ家”。名門女子校の同窓生で、現在は同じ住宅地に住むヒロイン4人の友情を恋愛も絡めながら描いていく。結ばれるはずだった元恋人同士の二人がある夏の日のパーティーで再会したことから、平凡な日常と長い友情がとめどなく揺れ始める…。キャストはパート1からは古谷一行、いしだあゆみ、小川知子、パート2からは篠ひろ子、板東英二、さらに森山良子、奥田瑛二、原真祐美ら新顔を加えた強力布陣。小林明子の主題歌「恋におちて・FALL IN LOVE」も大ヒットした。

************************************************

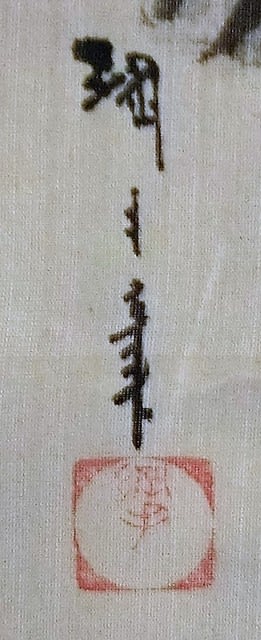

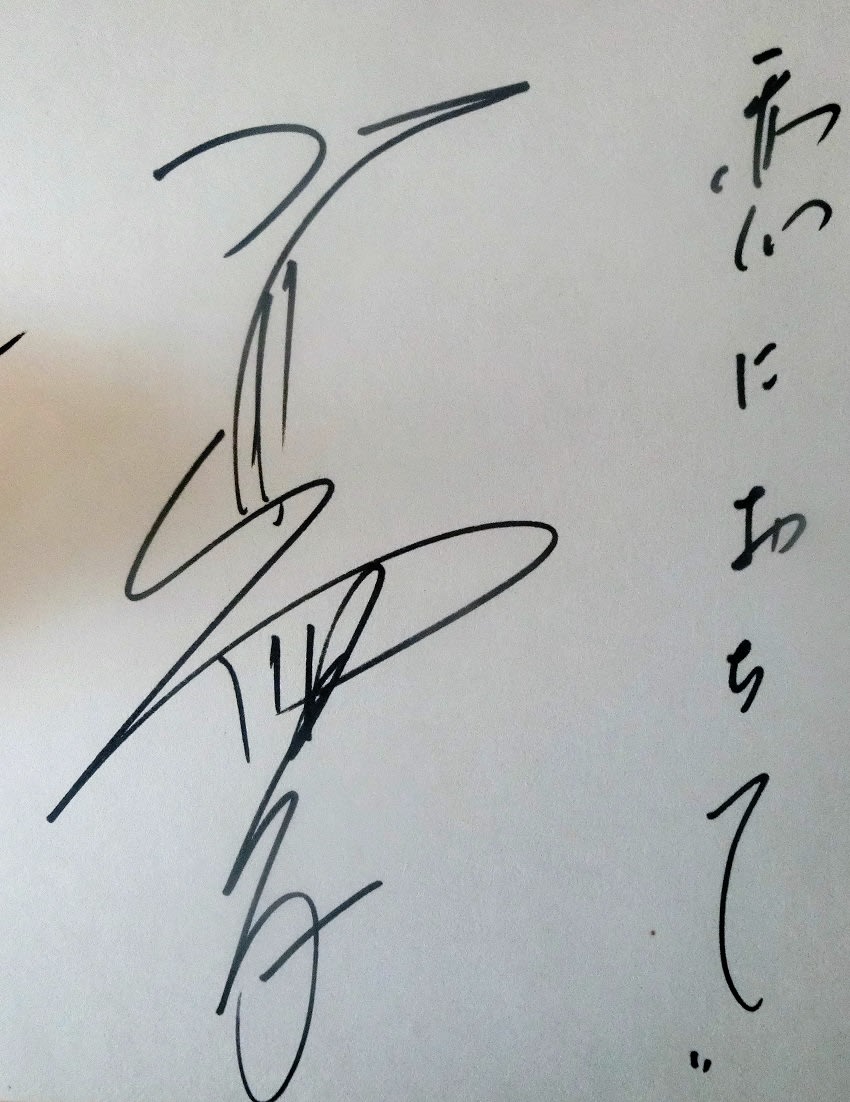

奥田瑛二の色紙らしい。

![]()

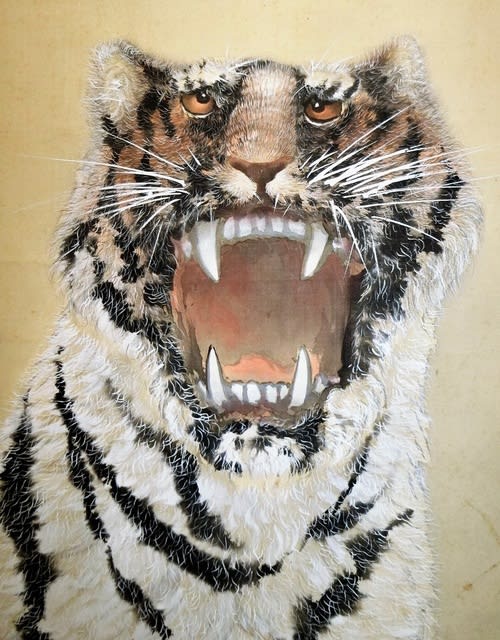

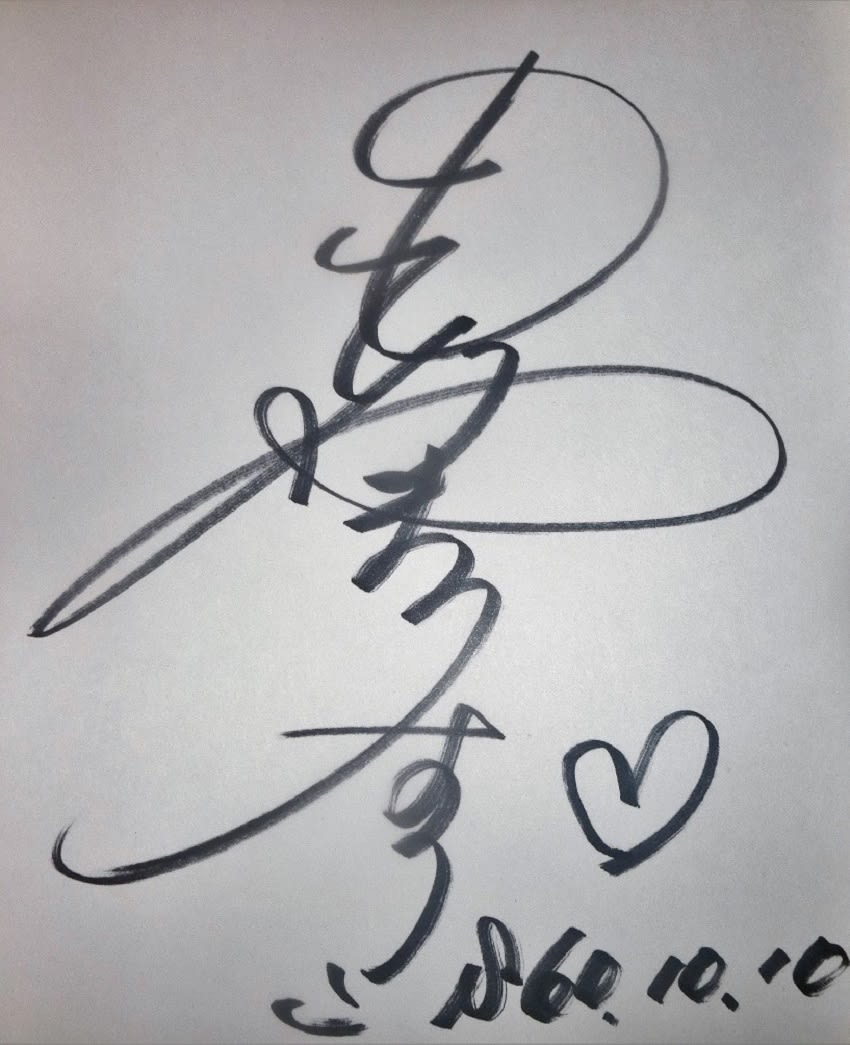

これは「いしだあゆみ」らしい。

![]()

小川知子・・・??

![]()

原真祐美・・・??

![]()

森山良子・・・??

![]()

篠ひろこ・・、妹さんは小生が仙台赴任の新入社員の頃、同じ会社にいましたが・・。

![]()

以下のふたつは「金曜日の妻たちへ」とは関連のない別の機会での色紙ではないだろうか?

毒蝮三太夫・・?

![]()

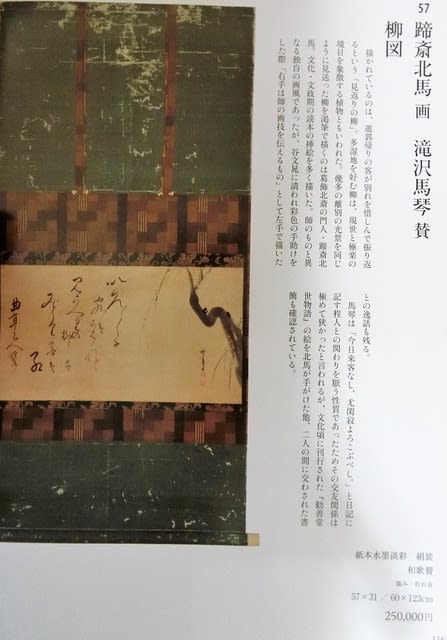

これは? 坂東正敏(八代目坂東彦三郎の次男 初代坂東亀寿)、坂東彦三郎(八代)、中村??、坂東八十助(五代、十代坂東三津五郎)のようですが、坂東英二の代わり・・????

![]()

価値の有無は別として、家の歴史のひとこまとして、台本や写真共々とにもかくにも面白い。

ところで奥田瑛二がゲストとして取り上げた画家・・・日曜美術館「グラナダ 魂の画譜 戸嶋靖昌(としまやすまさ)孤高のリアリズム」<と題されていましたが、この画家は同窓生らしい・・・、姉からもメール・・・。

なにやら台本も一緒。なんと家の前でテレビドラマの撮影に来たことがあるらしい。新興住宅地として開発の進む郊外がロケ現場らしかったのですが、回顧する場面で古い家の画像がほしかったようです。

それではと家族全員で古い家の写真探しが始まりました。物置を片付けた小生は「箪笥の上にあるよ。」とありかを知っていました。

撮影現場は家の門の前。土蔵の落ちかけた壁や瓦の朽ちた感じがよかったようで・・・

今では改装され、門は扉だけ転用してしている状況です。

今では改装され、門は扉だけ転用してしている状況です。番組の内容をインターネットで検索すると下記の記事がありました。

************************************************

“金妻(キンツマ)”なる流行語を生み出したヒット作「金曜日の妻たちへ」のパート3。

脚本は前2作と同じ鎌田敏夫が手がける。パート3の舞台は東京郊外の私鉄沿線で“中庭を持つ家”。名門女子校の同窓生で、現在は同じ住宅地に住むヒロイン4人の友情を恋愛も絡めながら描いていく。結ばれるはずだった元恋人同士の二人がある夏の日のパーティーで再会したことから、平凡な日常と長い友情がとめどなく揺れ始める…。キャストはパート1からは古谷一行、いしだあゆみ、小川知子、パート2からは篠ひろ子、板東英二、さらに森山良子、奥田瑛二、原真祐美ら新顔を加えた強力布陣。小林明子の主題歌「恋におちて・FALL IN LOVE」も大ヒットした。

************************************************

奥田瑛二の色紙らしい。

これは「いしだあゆみ」らしい。

小川知子・・・??

原真祐美・・・??

森山良子・・・??

篠ひろこ・・、妹さんは小生が仙台赴任の新入社員の頃、同じ会社にいましたが・・。

以下のふたつは「金曜日の妻たちへ」とは関連のない別の機会での色紙ではないだろうか?

毒蝮三太夫・・?

これは? 坂東正敏(八代目坂東彦三郎の次男 初代坂東亀寿)、坂東彦三郎(八代)、中村??、坂東八十助(五代、十代坂東三津五郎)のようですが、坂東英二の代わり・・????

価値の有無は別として、家の歴史のひとこまとして、台本や写真共々とにもかくにも面白い。

ところで奥田瑛二がゲストとして取り上げた画家・・・日曜美術館「グラナダ 魂の画譜 戸嶋靖昌(としまやすまさ)孤高のリアリズム」<と題されていましたが、この画家は同窓生らしい・・・、姉からもメール・・・。

おかげでその直後にインフルエンザに罹患

おかげでその直後にインフルエンザに罹患