*明日から連休は帰郷しますので、ブログはしばし休稿です。予定では5月6日に帰京・・。

あらたな骨董との出会いがあるのか愉しみですが、いまのところそのような予定はありません。男の隠れ家であらたな物色をしようかと・・・。

ブログに投稿する新たな作品も少なくなりましたが、当ブログは作品の整理と継承を目的としており整理が進んでいる証でしょうか。

ところで豊洲問題・・、心配したとおりになってきていますが、地下水の処理対策を先行し移転すべきところを、責任追及ばかりを優先し対応が遅れた大きな責任は現知事にあります。素早い対応が求められます。

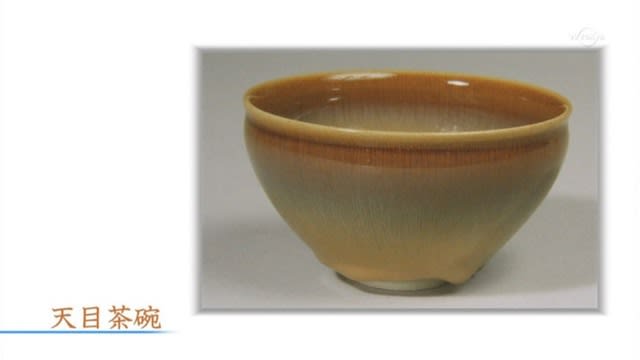

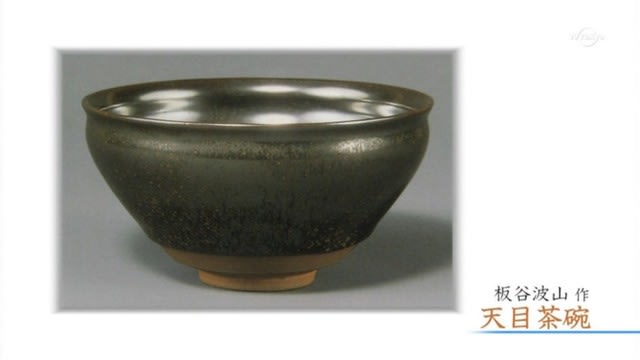

さて荒川豊蔵の品というとなんといっても志野焼の作品ですが、こちらは高嶺の花の作品です。日本を代表する志野焼の陶芸家というと加藤唐九郎、荒川豊蔵がなんといっても第一人者でありますが、続くのは北大路魯山人、加藤孝造でしょうか? 現在では鈴木蔵が著名です。

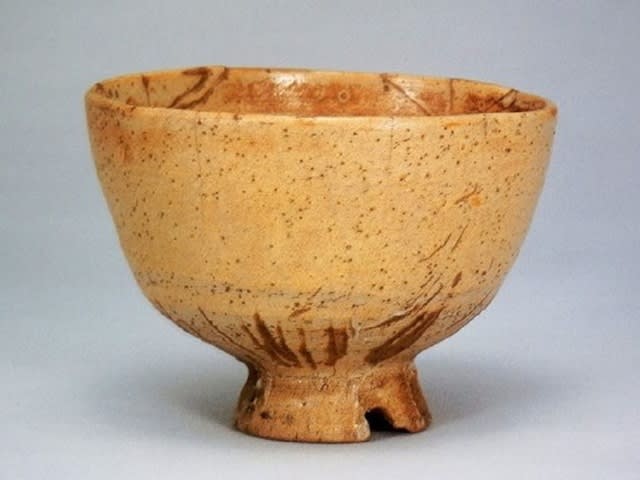

今回は荒川豊蔵の作品の紹介ですが、残念ながら主流の作品である志野焼の作品ではなく、荒川豊蔵が晩年に子息と興した水月窯で焼成した「粉吹風茶碗」の二作品の紹介です。冒頭の写真の一作品目(写真左)は真作と断定していますが、二作品目(写真右)はまだ断定には至っていませんのでご了解ください。

一作品目については下記の作品です。

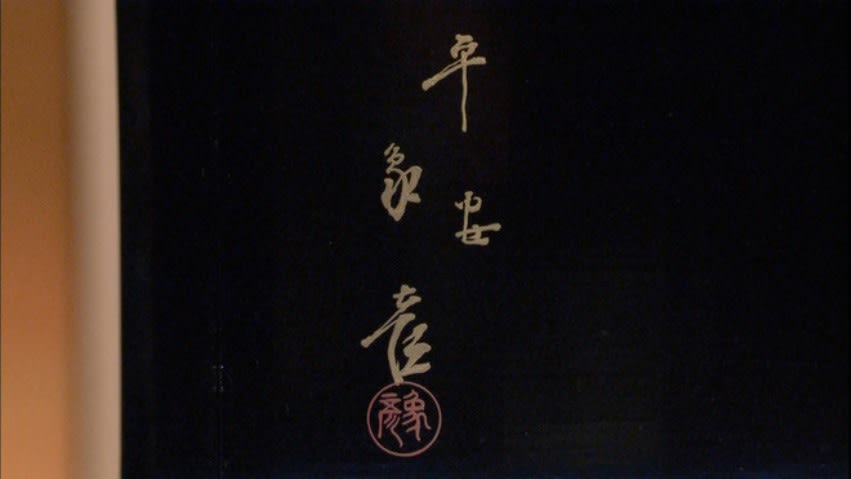

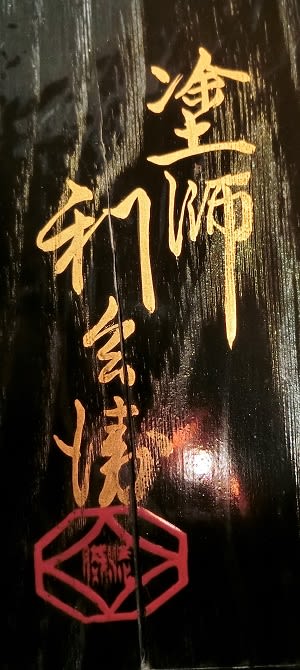

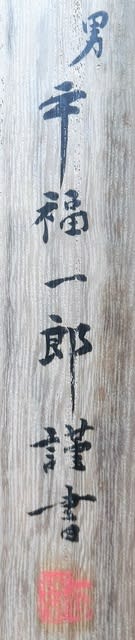

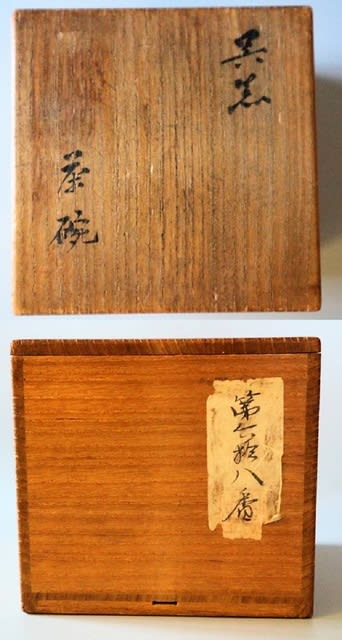

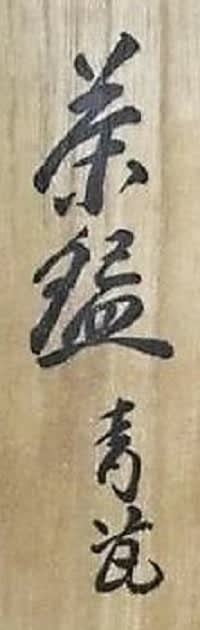

粉吹風茶碗 虎渓山水月窯(荒川豊蔵作)その2

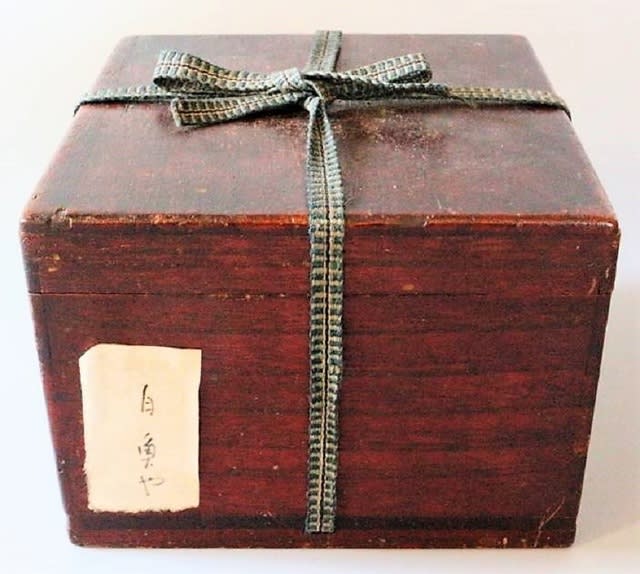

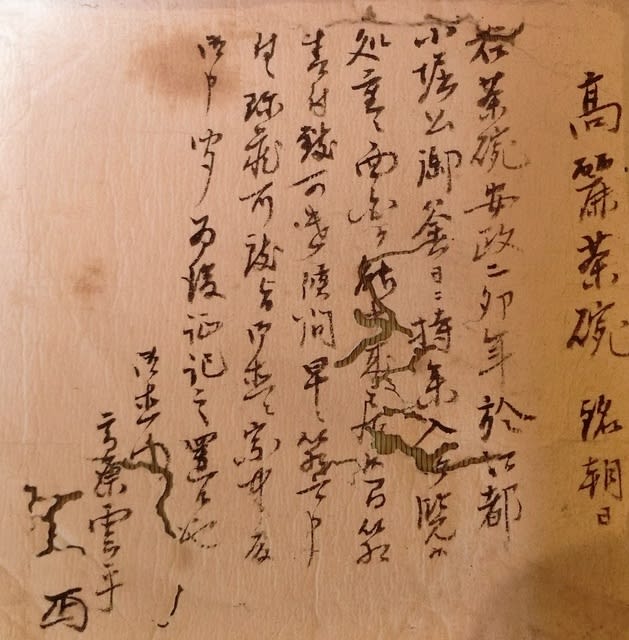

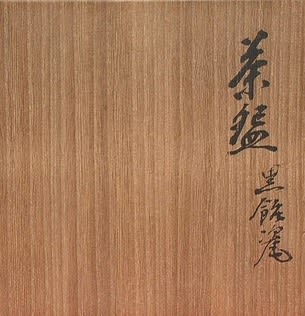

共箱

高さ88*口径122*高台径57

友人がこの作品とほぼ同様の作品(この作品との違いは出来は同等で箱書に「水月窯」という書き込みあったことくらいの違い)を思文閣に20万で売却したのに立ち会ったことがあります。

その時の思文閣の担当の方の弁によると、豊蔵が晩年の作で、轆轤は自分でひいていない可能性のある時期の作とのことでした。20万という引取り値段が高いのか安いのか当方では判断がつきかねましたが、後日本作品を入手した際には同じ作品かと思うくらいに同様な作でした。

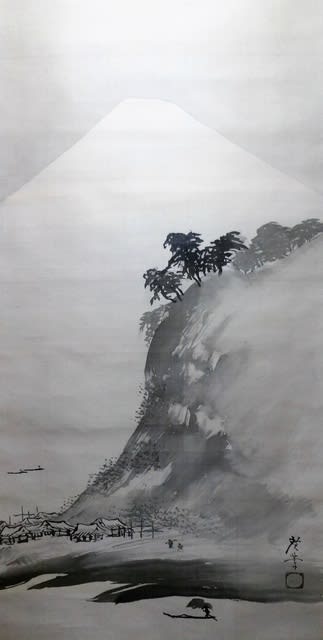

![]()

前述のように轆轤は荒川豊蔵自身では行なっていなかったのではないかという思文閣の方の見解でしたが、あらためて作品を良く見ると、この作品は自分で轆轤を引いた可能性のある作品と当方では推察しています。その理由はやはりその作の洒脱さにあります。胎土からでた石はぜの跡などは実に趣があります。志野焼の最盛期の頃の荒々しさは控えられ、茶味が良く出ています。

![]()

少なくとも釉薬は自分で掛けているのでしょう。このような茶碗は経験の成せる技、ベテランの味というものでしょう。

![]()

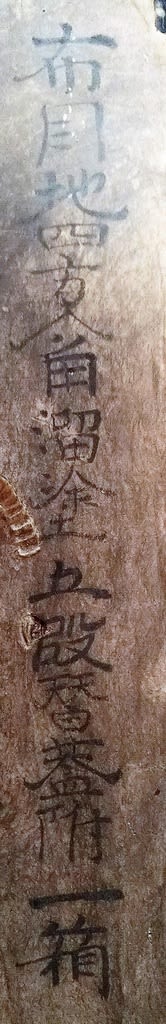

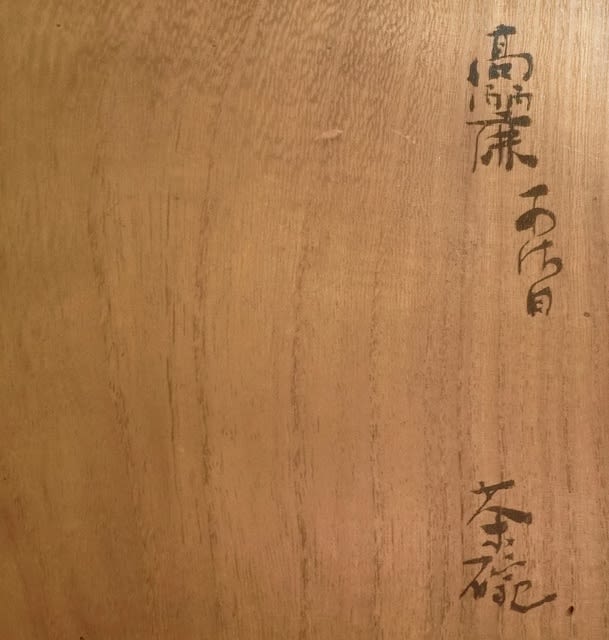

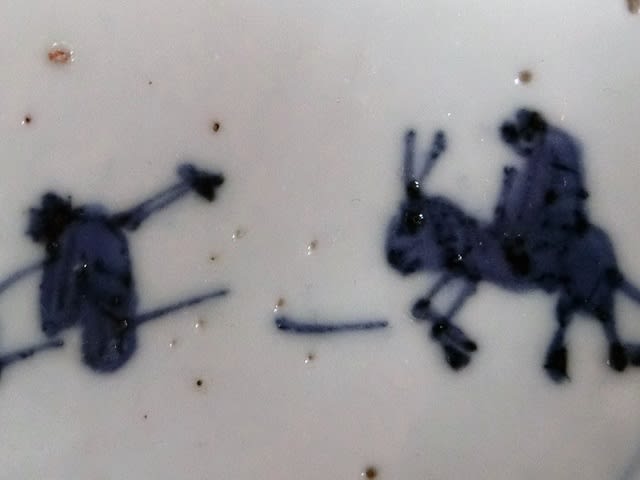

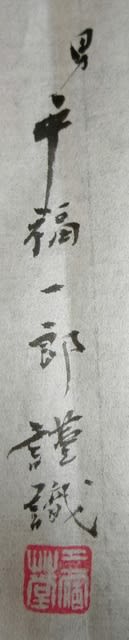

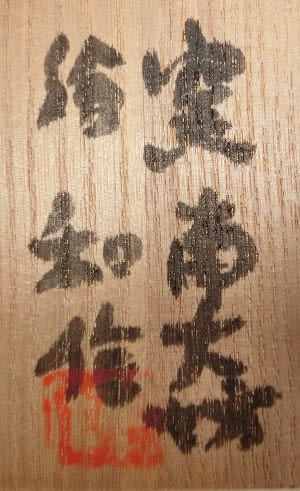

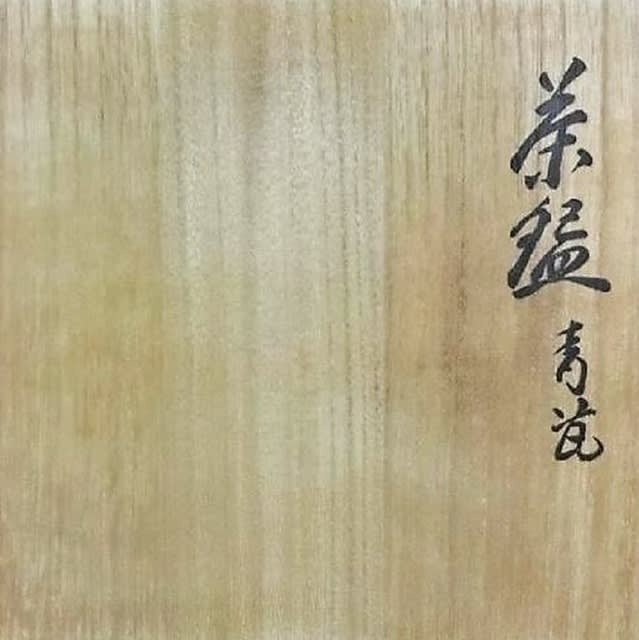

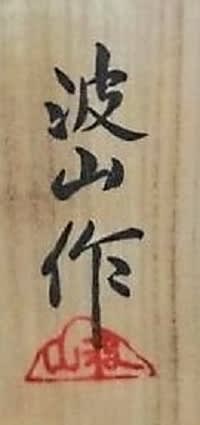

ふたつの茶碗の描き銘は下記の写真のようになっています。

![]()

人気の志野茶碗もいいでしょうが、その対極にあるこのような茶碗は年齢や経験を経た人間にはたまらない魅力があります。人に優しいという表現が良いのかもしれません。一つ目のこの作品は荒川豊蔵の作品に相違ないでしょう。

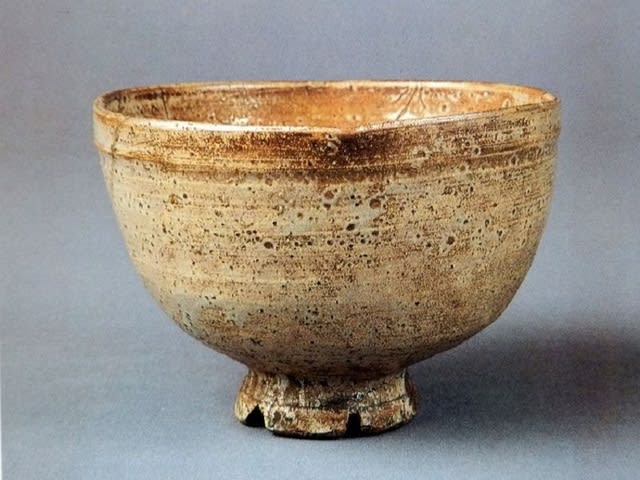

さてもうひとつの水月窯で造られたと思われる作品は下記の作品です。

こ引き(粉引)風茶碗 虎渓山水月窯(荒川豊蔵作) その3

共箱

口径130*高台径*高さ80

![]()

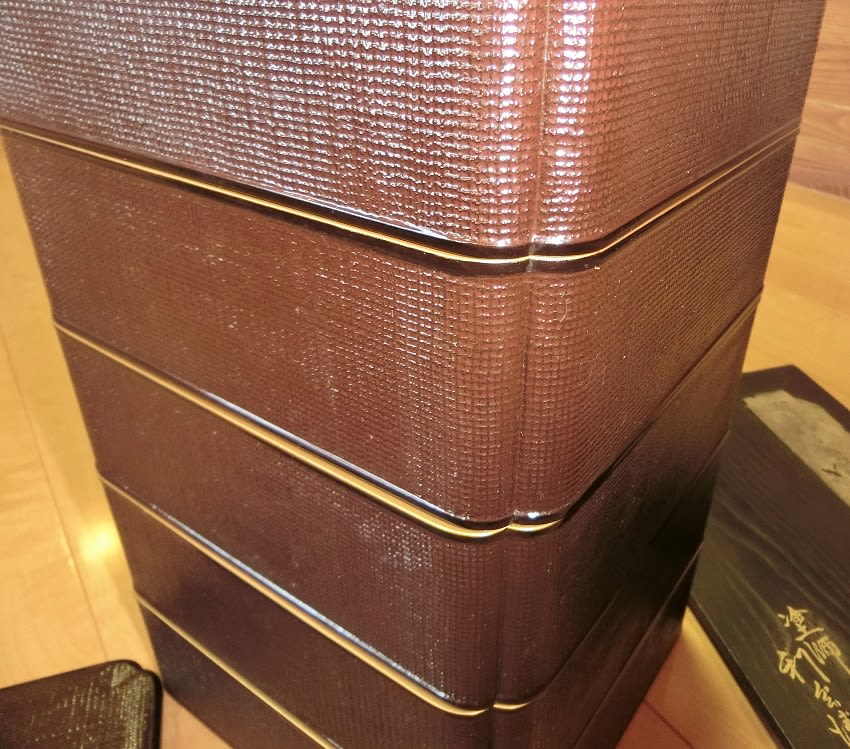

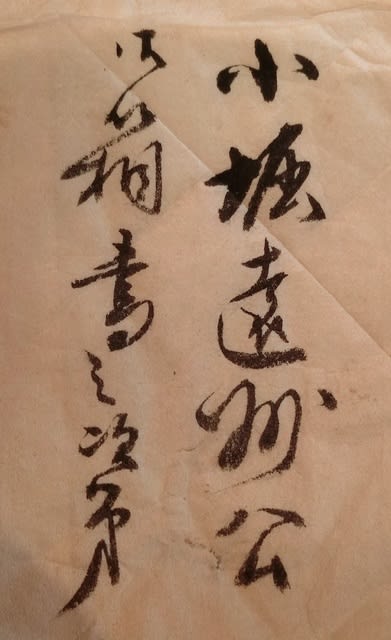

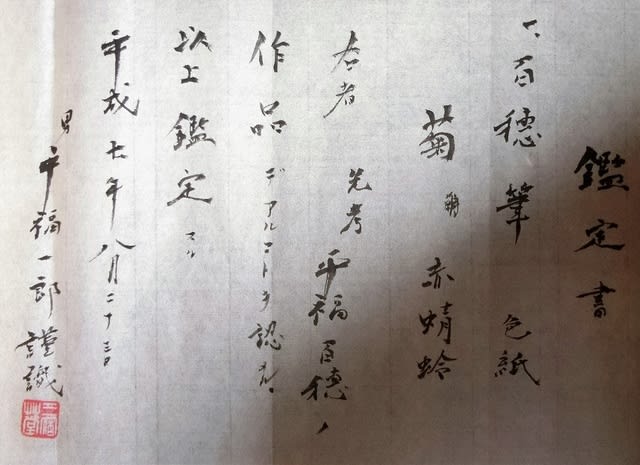

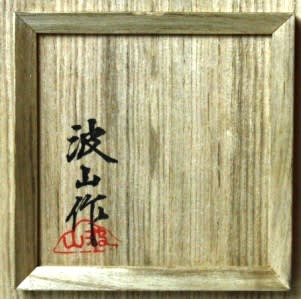

共箱の比較は下記の写真です。ちょっと製作時期はずれているのでしょうか? 箱書に差異が感じれます。

![]()

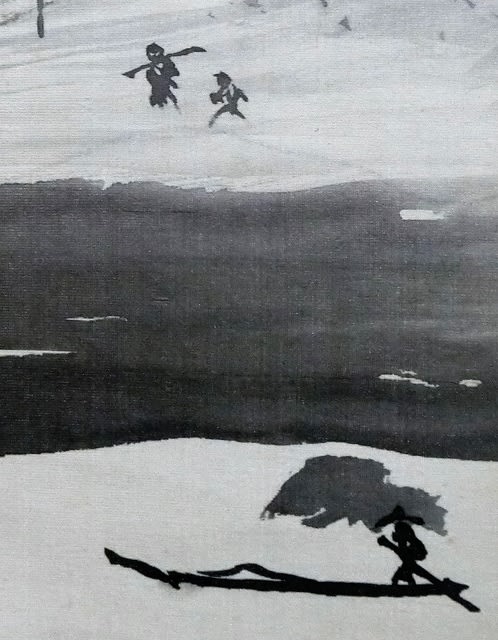

見込みの比較は下記の写真のとおりです。

![]()

胎土に違いがあるのか手取りの重さも少し重く、釉薬の下地処理にも違いがあるようです。釉薬を透明釉薬で下地処理していない作りの違いが「粉吹風」と「こ引き風」の違いなのもしれません。

*「こ引き風」という茶碗の真作は実在します。むろん箱書は同一のものです。

![]()

釉薬を掛けた時の持ち手は下記の写真のようだったのでしょう。違和感はありません。

![]()

釉薬そのものには大きな差異はないように思います。

![]()

轆轤は荒川豊蔵の自身によるものかどうかはちょっと解りません。

![]()

水月窯で制作した荒川豊蔵の作品は、本作品で三作品目となりますが、最盛期の志野焼の逸品はいつか入手してひかくしてみたいものです。水月窯での作品は出来不出来はありますが、意外に手頃な値段で入手できます。ただし、荒川豊蔵の銘がないと水月窯の作品は評価が格段に下がりますので要注意です。

![]()

荒川豊蔵以外の水月窯の作品は良きのつけ悪しにつけ、荒川豊蔵のコピーの域を脱しきれていません。紅梅の絵付の茶碗がさも荒川豊蔵の作品のごときに売られているのはどうかと思うこともあります。

![]()

家内曰くこのふたつの作品を比較して、ふたつ目の作品を「いいね。」だと・・・。たしかにそういう見方もある・・・

![]()

![]()

小生は見た目より少し重く感じるのが気になりますが、こればかりはふたつを手にとってみての比較であり、ひとつだけ持ったときには違和感がないものです。ほんの僅かの差、こればかりは手に持ってみないと解らない感触です。茶碗は見て、持って、使わないと良否は判断がつかないのはこういうところかもしれませんね。茶碗の良否を問うことですが、これは真贋とは無縁のところ・・・。

![]()

ふたつ目の作品しか所有していないと真作と完全に思い込むのでしょうが、ふたつを比較することで判断できることが多々あるものです。

比較すると真贋について良く解るかというと決してそうではく、ますます迷路に入り込むものです。結果としてプロとして売買するなら一つ目の作品は売買対象とはしないでしょう。ただふたつ目の作品を贋作とは断定はしていません。というかおそらくふたつ目の作品もほぼ真作に相違ないだろうと思っています。

ただしこちらはアマチュアですので、大いに愉しみます。このふたつを使っての茶事もまた一興・・・、ただし目利きの方のみの席

![]()

荒川豊藏については万人の知るところですが、下記の記事を紹介しておきます。

************************************

荒川 豊藏(あらかわ とよぞう):1894年3月21日 ~ 1985年8月11日)。昭和を代表する美濃焼の陶芸家。岐阜県多治見市出身。桃山時代の志野に陶芸の原点を求め、古志野の筍絵陶片を発見した牟田洞古窯跡のある大萱に桃山時代の古窯を模した半地上式穴窯を築き、古志野の再現を目指して作陶を重ねた。終には「荒川志野」と呼ばれる独自の境地を確立した。斗出庵、無田陶人と号す。

************************************

戦後すぐの昭和21年、52歳で水月窯を興しています。

************************************

出生から修業時代

1894年(明治27年)(0歳)3月17日 - 岐阜県土岐郡多治見町(現在の多治見市)に生まれる。豊蔵の母方は多治見市高田で製陶業を営む 陶祖・加藤与左衛門景一の直系で、豊蔵は桃山時代以来の美濃焼の陶工の血筋を受け継いで生まれた。

1906年(明治39年)(12歳) - 多治見尋常高等小学校高等科卒業。神戸の貿易商能勢商店で働く。

1907年(明治40年)(13歳) - 多治見に戻り、地元の陶磁器貿易商木塚商店で働く。

1911年(明治44年)(17歳) - 従妹(父の弟の次女)の志づ(14歳)と結婚。

1912年(明治45年)(18歳) - 神戸の親戚のもとで陶器商を手伝う。

1913年(大正2年)(19歳) - 長男武夫生まれる。

1915年(大正4年)(21歳) - 以前多治見で小僧として働いた木塚商店が名古屋で商売を始めたことを聞き、名古屋に移り住んで働く。

宮永東山と東山窯時代

1919年(大正8年)(25歳) - 名古屋の教育者鈴木勲太郎と知り合い、彼の研究による特殊絵の具で手描きの上絵付き高級コーヒー茶碗をプロデュースする。生地は瀬戸の菱松から購入し、絵付けは名古屋出身の日本画家近藤紫雲に依頼した。このコーヒー茶碗を京都の錦光山宗兵衛に持ち込んだところ高価で買い取ってくれ、更に「この品をもっと作ってみなさい。引き受けます。」と言われたため、独立して上絵磁器製作の事業を起こすことを決意。この時錦光山の顧問をしていた宮永東山に引き合わされる。

1922年(大正11年)(28歳) - 上絵磁器の事業に失敗して、心機一転、子供のころから得意であった絵描きを志す。宮永東山を頼って手紙を出すと「すぐこい」との返事をもらって京都に行くと、いきなり東山窯の工場長を任される。京都では旧大名家や名だたる大家の売り立てで、一流の焼き物を見る機会を得る。

北大路魯山人と星岡窯時代

1925年(大正14年)(31歳) - 東京の星岡茶寮で使う食器を研究するために東山窯に訪れた北大路魯山人と会う。魯山人は約1年間逗留し、その間親交を深める。

1926年(大正15年)(32歳) - 次男達生まれる。

1927年(昭和2年)(33歳) - 北大路魯山人が鎌倉に築いた星岡窯を手伝うため鎌倉へ。魯山人が収集した膨大な古陶磁を手にとって研究し、星岡窯の作陶に活かした。(星岡窯では自分専用の轆轤を持ったが、東山窯、星岡窯時代の豊蔵は陶工というよりはプロデューサー/マネージャーで、本格的に作陶を始めるのは大萱に窯を築いてから後のことである)

古志野との出会い

1930年(昭和5年)(36歳)4月6日~10日 - 魯山人が名古屋の松阪屋で「星岡窯主作陶展」を開催中の4月9日、魯山人と豊蔵は古美術商の横山五郎から名古屋の関戸家所蔵の鼠志野香炉と志野筍絵茶碗を見せてもらう。茶わんの高台内側に付着した赤い道具土から、古志野は瀬戸で焼かれたとする通説に疑問を持つ。その2日後、4月11日、多治見に出かけ以前織部の陶片を拾った大平、大萱の古窯跡を調査したところ、名古屋で見た筍絵茶碗と同手の志野の陶片を発見し、志野が美濃で焼かれたことを確信する。その他の古窯跡も調査して美濃古窯の全貌を明らかにし、いつかは志野を自分の手で作ることを決意した。

大萱窯

1933年(昭和8年)(39歳) - 星岡窯をやめて多治見の大萱古窯跡近くに穴窯をつくる。作陶は豊蔵と長男の武夫、弟子の吉村義雄の三人で行った。最初の窯は初窯で豊蔵自身意識を失って倒れるまで三晩四日かけて焚き続けたが温度が上がらず、瀬戸黒が一碗焼けただけで失敗に終わる。

1934年(昭和9年)(40歳) - 最初の窯から40m北に新たに窯を築き、古窯跡から出土する陶片を頼りに志野、瀬戸黒、黄瀬戸を試行錯誤で製作する。

1935年(昭和10年)(41歳) - ようやく満足するものができ、志野のぐい呑みと瀬戸黒の茶碗を持って鎌倉の魯山人を訪ねる。魯山人はこれを称賛し鎌倉に戻ることを促すが、豊蔵はこれを辞退し以後大萱窯で、志野、瀬戸黒、黄瀬戸、唐津を作陶する。

戦中・戦後

1941年(昭和16年)(47歳) - 大阪梅田の阪急百貨店で初個展を開催。

1946年(昭和21年)(52歳) - 多治見市にある虎渓山永保寺所有の山を借り受け水月窯を作る。水月窯は大萱窯とは異なる連房式登り窯で、染付、色絵、粉引や、生活のため日用食器の量産を行った。

1955年(昭和30年)(61歳) - 志野と瀬戸黒で重要無形文化財技術保持者(人間国宝)に認定される。日本橋三越百貨店で戦後初の個展を開催。大成功に終わる。

1960年(昭和35年)(66歳) - 宗達画・光悦筆 鶴図下絵三十六歌仙和歌巻(重要文化財:現京都国立博物館蔵)を発見し入手する。

1968年(昭和43年)(74歳) - 妻志づ死去。

1971年(昭和46年)(77歳) - 文化勲章受章。

1975年(昭和50年)(81歳) - 唐津の西岡小十窯、有田の今泉今右衛門窯で作陶・絵付け。

1976年(昭和51年)(82歳) - 萩の三輪休和窯他で作陶。

1977年(昭和52年)(83歳) - 信楽、備前、丹波の各窯で作陶。

1978年(昭和53年)(84歳) - 萩、唐津、備前の各窯で作陶。

1984年(昭和59年)(90歳) - 大萱窯の地に豊蔵資料館(現・荒川豊蔵資料館)開館。

1985年(昭和60年)(91歳) - 8月11日 死去。

************************************

北大路路山人以外にも荒川豊蔵は関わりを持った人が大勢いるようです。

************************************

他の陶芸家や画家との関わり

加藤土師萌

豊蔵が古志野筍絵陶片を発見した当時多治見陶磁試験場に勤務していた土師萌は、豊蔵が古志野の破片を発掘した話を聞いて、豊蔵の投宿先に破片を見に来る。また、1924年(大正13年)、豊蔵と共に久尻清安寺境内の古窯跡を発掘。

小山冨士夫

豊蔵が東山窯にいたころ、京都の真清水蔵六のもとで陶芸を学ぶ。京都の愛陶家が集まって開催した古陶研究会に参加し豊蔵と知り合う。後年豊蔵が大萱に築窯した後は頻繁に大萱を訪れ、1972年(昭和47年)には近くの五斗蒔に自分の窯(花ノ木窯)を築いた。

川喜田半泥子

1940年(昭和15年)、豊蔵と共に京都鳴滝の尾形乾山窯跡を調査した。

川合玉堂

少年期を岐阜で過ごす。東山窯時代、豊蔵は宮永東山の命により玉堂に絵付けを依頼する。1951年(昭和26年)再会し、その後茶わんの絵付けを何回か依頼した。

前田青邨

豊蔵と同じ岐阜県、中津川の出身。青邨が手なぐさみに作った手びねりの香合を百点近く豊蔵が焼いた。また、1961年(昭和36年)大萱を訪れ、瀬戸黒茶碗に梅の絵の絵付けをする。1962年(昭和37年)には再度大萱を訪れ、陶画を制作。鶴図下絵三十六歌仙和歌巻の写真を見せた際、「荒川さん、あんた、こんなもの持っとったら、一生仕事せんでええことになるなあ」と冗談を言って笑い合った。 1962年(昭和37年) 日本橋三越にて香合60点と茶碗の絵付け数点、豊蔵の志野焼、瀬戸黒20余点を賛助出品として展示した「荒川豊蔵先生賛助 前田青邨先生喜寿記念陶展」が開催された。

熊谷守一

豊蔵と同じ岐阜県、恵那郡付知村(現在の中津川市付知地区)出身。豊蔵は守一の絵、人柄、生活態度に引かれ、守一の東京の自宅を訪問したことがある。1967年(昭和42年)には志野茶碗に絵付けをする。

奥村土牛

1935年(昭和10年)頃豊蔵と知り合う(わかもと社長:長尾欽弥宅?)。その後もしばしば顔を合わせ、昭和41年には豊蔵と共に岐阜県根尾村(現在の本巣市根尾地区)の淡墨桜を写生した。

平櫛田中

1964年(昭和39年)に東京日本橋の三越百貨店で開かれた豊蔵の大萱築窯三十年記念展に展示された黄瀬戸花入を、茨城県五浦の岡倉天心像の前に備える花入にしたいと懇望したところ、豊蔵はこれを茨城大学五浦美術研究所に寄贈した。

細川護立

肥後熊本藩細川家第16代当主で旧侯爵、美術コレクションは「永青文庫」で著名。豊蔵が京都東山の南禅寺を訪れた際に知遇を得る。南禅寺は、豊蔵の家の菩提寺である虎渓山永保寺の本山で、また細川家の祖先細川幽斎の墓がある寺でもあり、近くに細川別邸がある。1964年(昭和39年)に東京日本橋の三越百貨店で豊蔵の大萱築窯三十年記念展が開かれた際、その案内に「初期魯山人の作品は豊蔵に負うところが多大である。魯山人は豊蔵から技術を学び、豊蔵は魯山人の不覇奔放の気概を自分の物にした」と書いている。

************************************

水月窯についての詳細は下記によります。幾つかの記事を列挙しています。

************************************

水月窯

荒川豊蔵氏が、昭和21 年に多治見市虎渓山町に開いた窯。開窯から現在に至るまで、荒川豊蔵氏と豊蔵氏の二人のご子息が中心になり、全工程を手作りで行う伝統的窯業生産を守り続けてきた。水月窯は、平成22 年2月、唯一の美濃窯伝統的窯業生産を行う窯であるとして、多治見市無形文化財に指定された。

荒川豊蔵は、昭和5年に可児市大萱牟田洞で筍絵の志野陶片を発見した後、昭和8年に牟田洞に窯を築き、志野、瀬戸黒、黄瀬戸など桃山陶の再現を試みた。その一方で、牟田洞の窯とは別に、美濃の伝統を生かしながらも、一般家庭向けの陶器を提供したいという思いで水月窯を築いた。

水月窯の運営は、二人の子息が中心になって行われ、豊蔵は、たまにやってきては、牟田洞の窯では焼くことのできない染付、粉引、赤絵などの作品を制作した。これまで一般的に、「志野を復興した荒川豊蔵」というイメージが強かったが、水月窯の姿から、志野や桃山陶にとどまらず、美濃窯の伝統を技術的な面から追求し現在に伝え残した。

昭和21(1946) 年、豊蔵は、虎渓山永保寺から土地を借り受け、虎渓山町に新たな窯を築く。それは、志野や瀬戸黒を焼く牟田洞の窯とは別に、一般の家庭において日常生活で使われるための食器を作るという目的で、なおかつ、2人の息子が中心となって運営するようにと考えての開窯だった。窯は、国宝・永保寺観音堂が別名水月場といわれることにちなみ、当時の永保寺老師・嶋田菊僊によって「水月窯」と命名された。

昭和21 年、家族が協力して整地を始め、モロや連房式登り窯などからなる美濃窯の伝統的な窯場を作りあげ、翌22(1947) 年に初窯を迎える。息子の武夫・達兄弟とロクロの職人1名で、水月窯の運営が始められた。

水月窯は、このときから現在に至るまで、全く方法を変えず、土作りから上絵付焼成にいたる全行程をいっさい手作りで行う美濃窯の伝統的窯業生産を守り続けている。豊蔵の牟田洞の窯は、半地上式単室の穴窯(大窯)で、志野や瀬戸黒を焼成するための窯であった。それに対する水月の窯は、連房式登り窯という複数の焼成室が連なる地上式の窯で、江戸時代以降に美濃に広まる種類である。穴窯(大窯)と連房式登り窯とでは、焼成できるやきものの種類が異なり、水月の連房式登り窯では、粉引、染付、唐津風、赤絵素地が焼成された。

水月窯の運営は、豊蔵の2人の息子たちによって行われていたため、豊蔵は、たまに水月窯にやってきては、牟田洞の穴窯では焼成できない染付や赤絵などの作品を、気の向くままに作っていた。自らロクロをひいて作る場合もあり、職人がロクロびきした器の中に、気に入ったものがあるとそれに絵付けをする、また、新たに水月窯の製品として作られたものには見本として絵付けをするといったことも行った。

************************************

安土桃山期の志野焼を復興したというイメージの強い荒川豊蔵ですが、本来の日常使う美濃焼の器を広めたという役割を果たしということも忘れてならないでしょう。

そして力強い志野焼から最終的には枯淡に器を製作したということも・・。

さて明日から帰郷・・、のんびりしようかと思っています。「東北でよかった」を満喫するつもりです。投稿の復活はゆっくり静養したあと・・。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

ここまでの贋作ならお見事!

ここまでの贋作ならお見事!