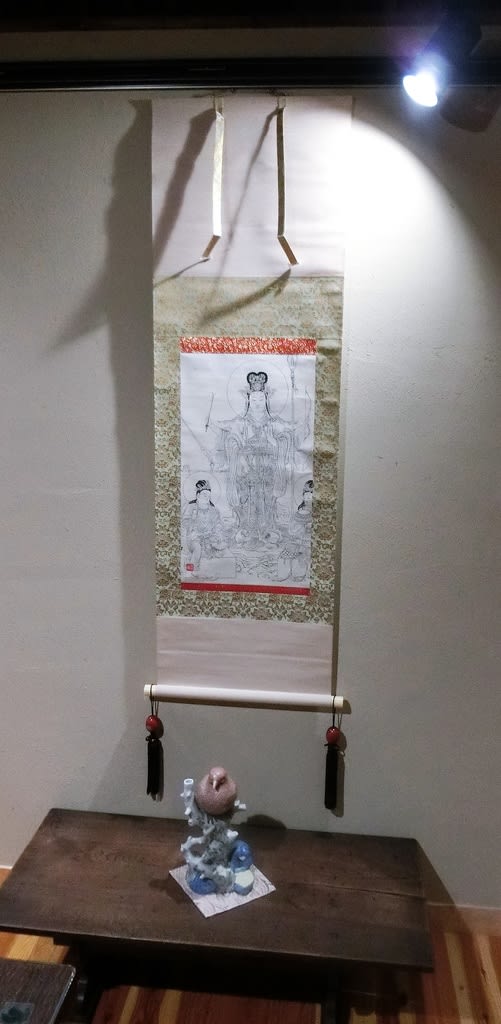

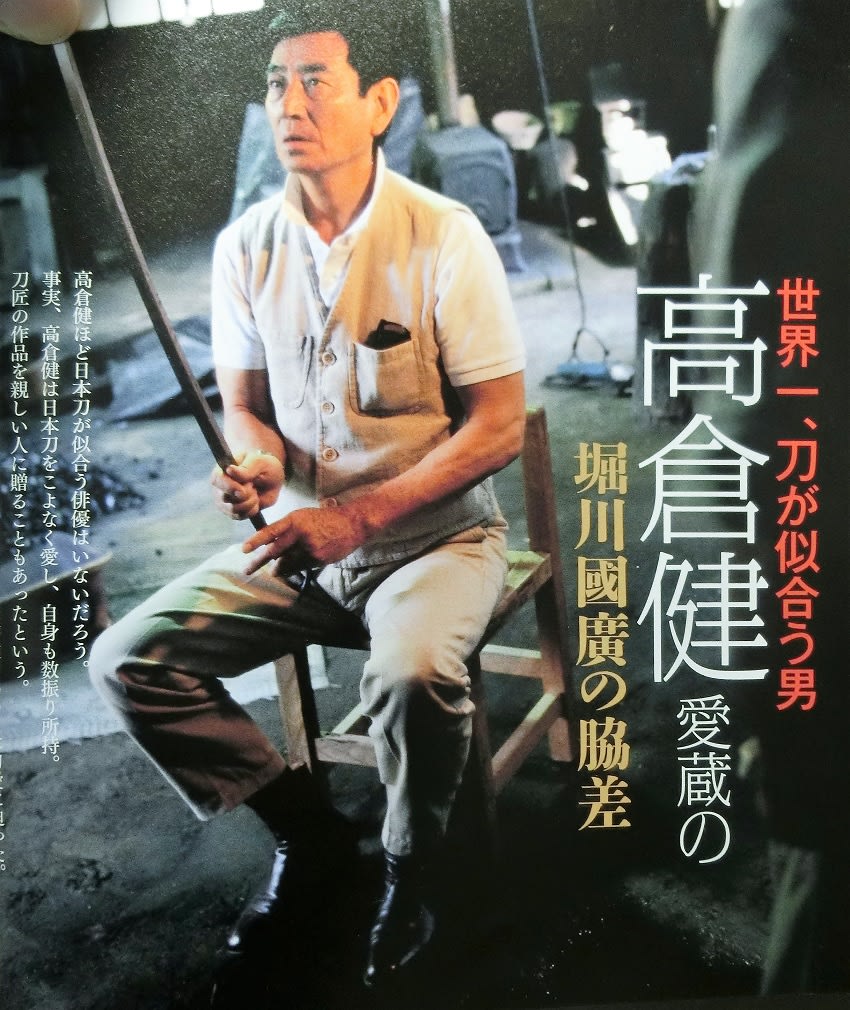

男の隠れ家のテレビ台の上に飾ってある作品・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

何度も紹介していますが、改めて撮影してきました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

幕末から明治期にかけての古伊万里の大皿です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

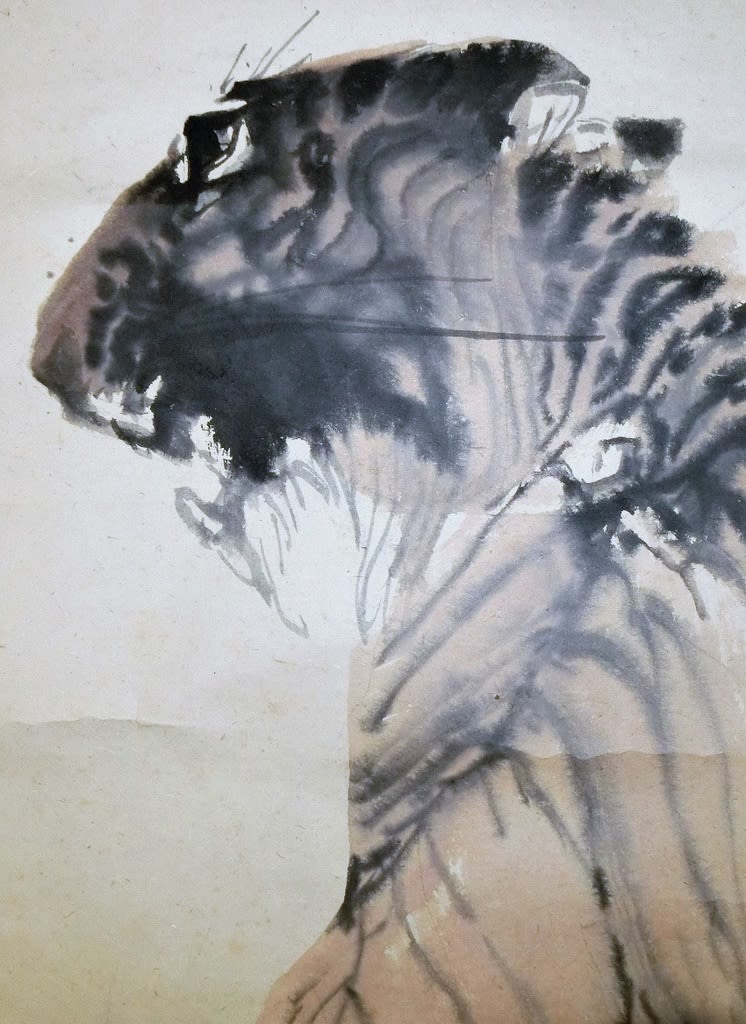

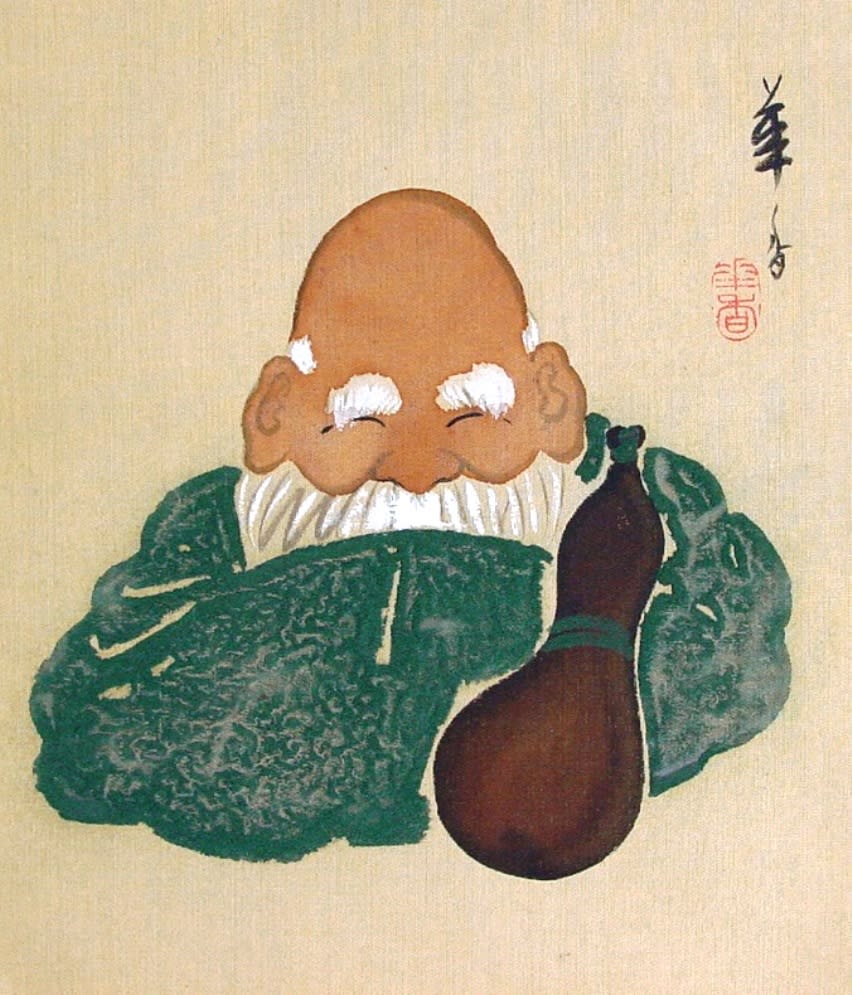

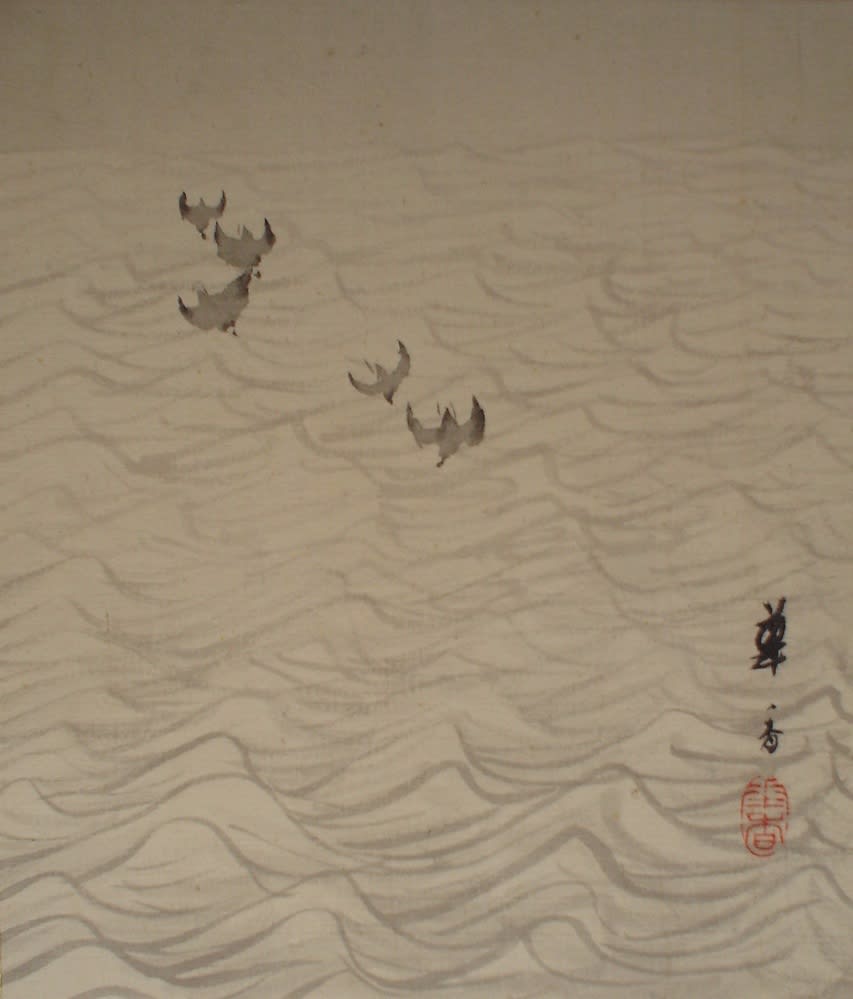

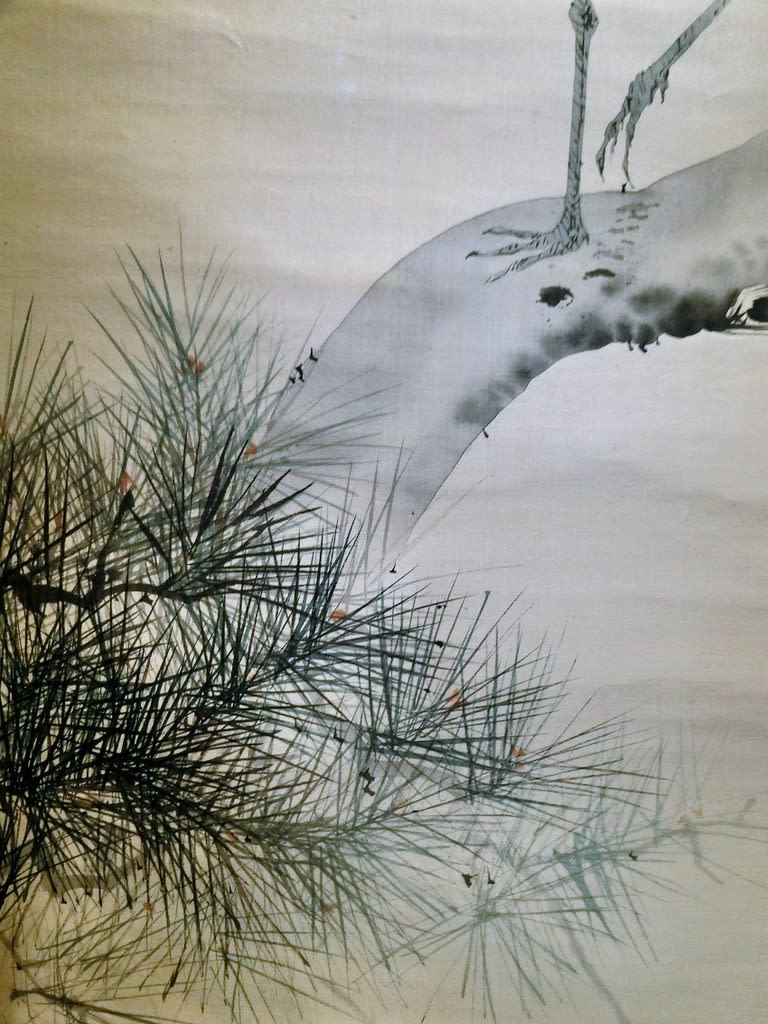

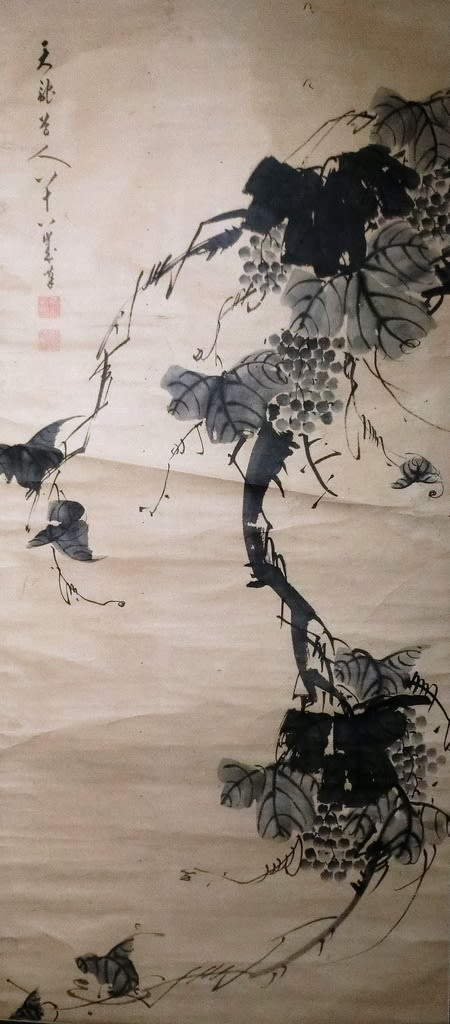

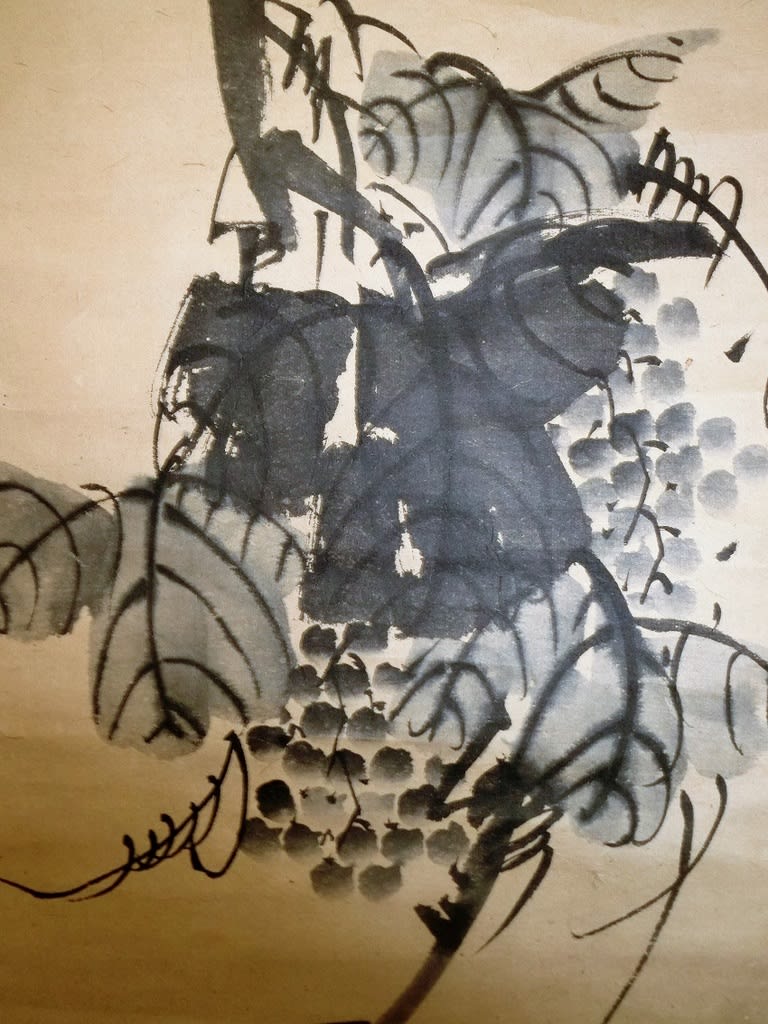

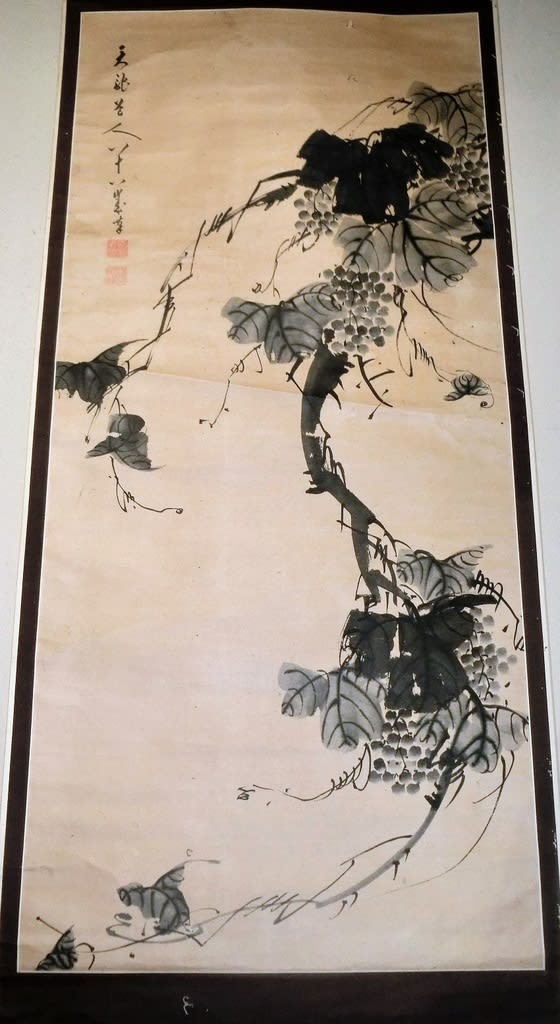

さて同じく本日は幕末頃の作品の紹介です。

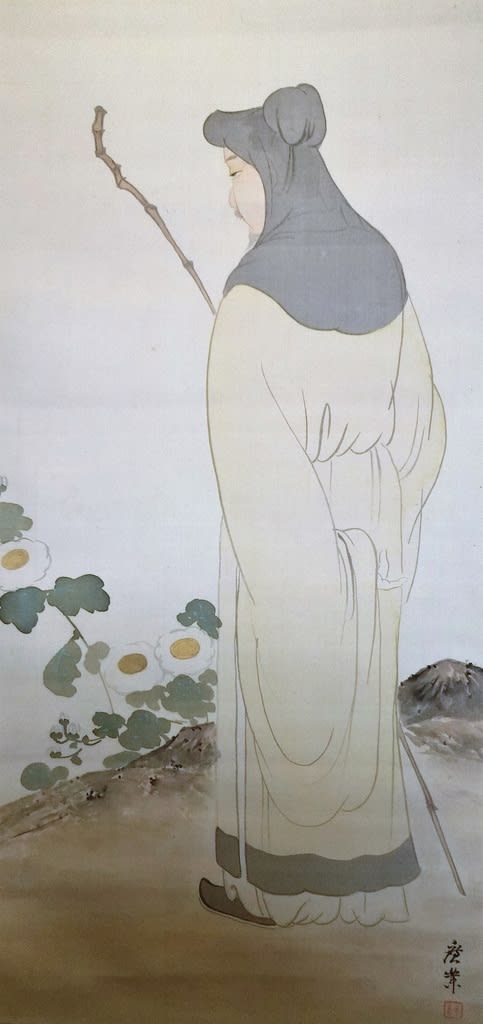

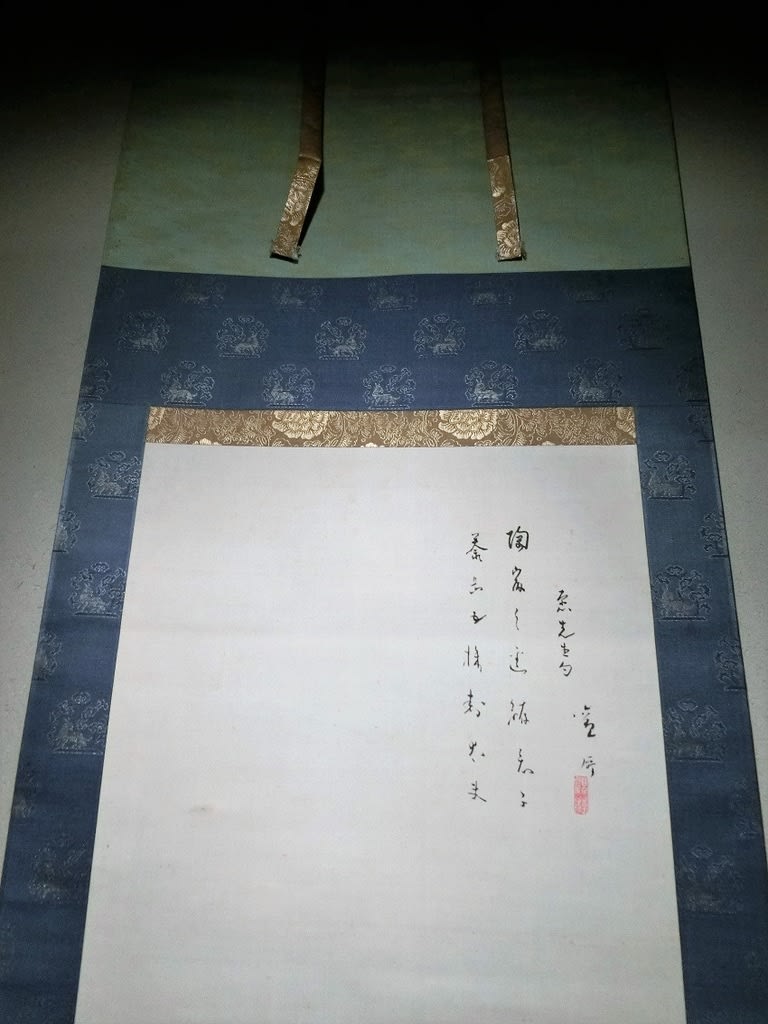

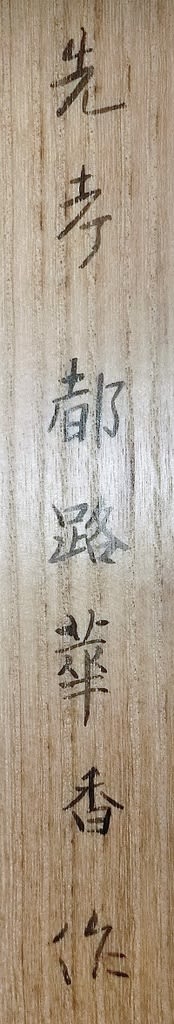

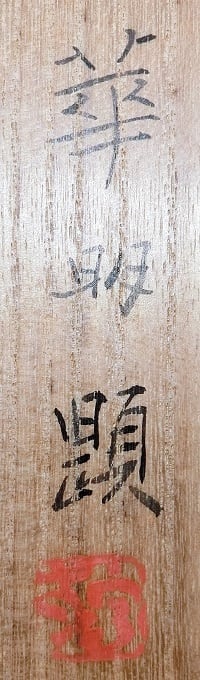

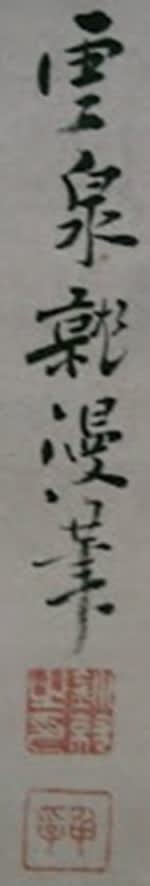

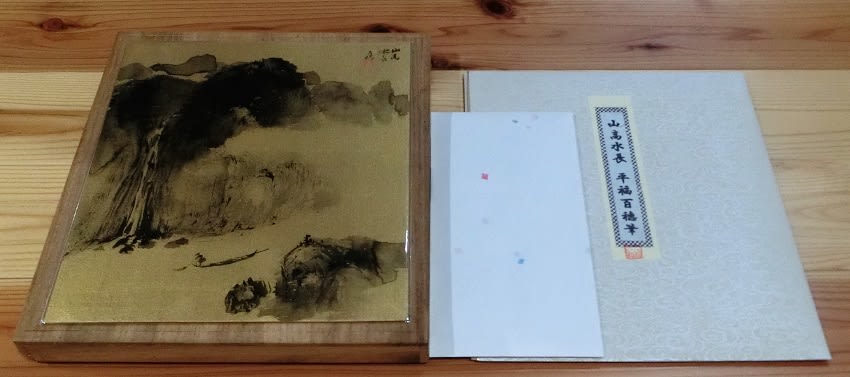

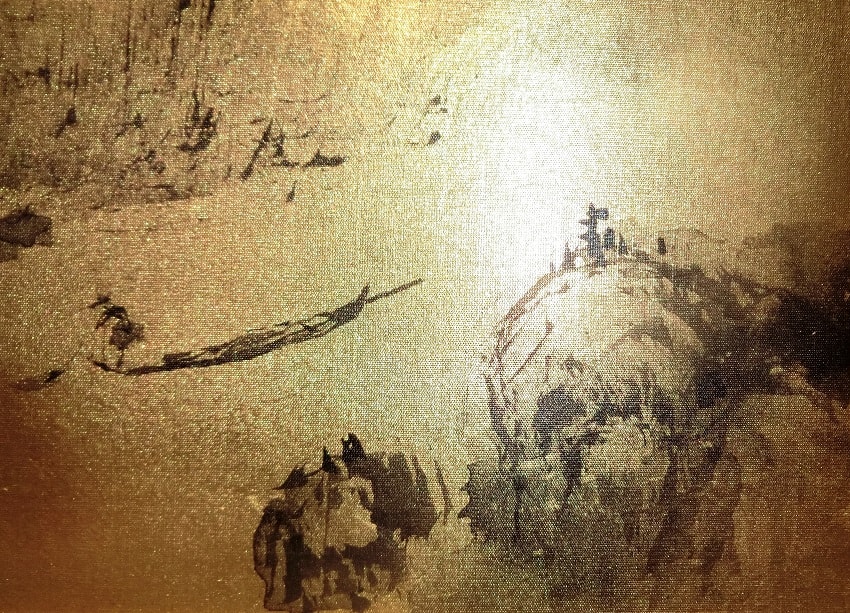

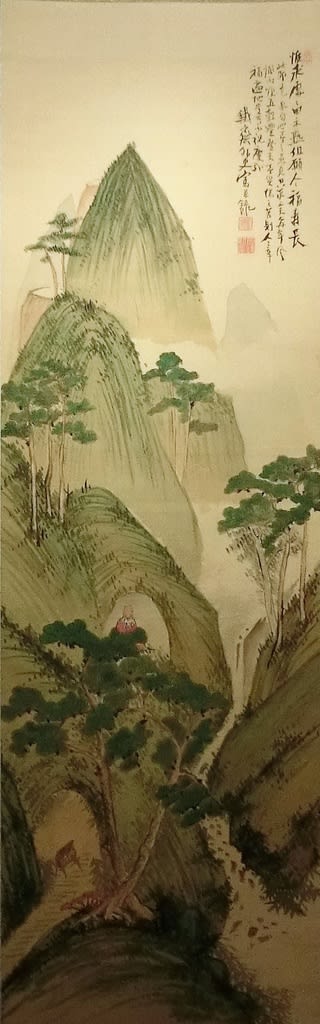

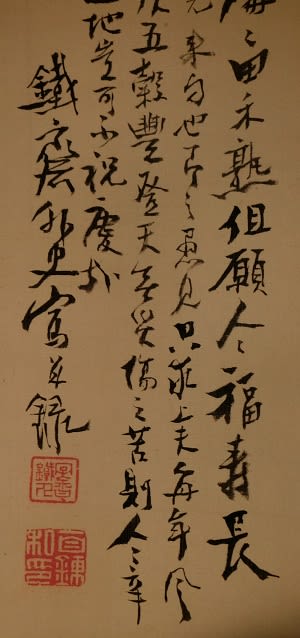

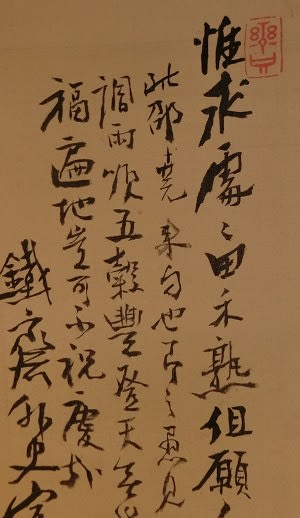

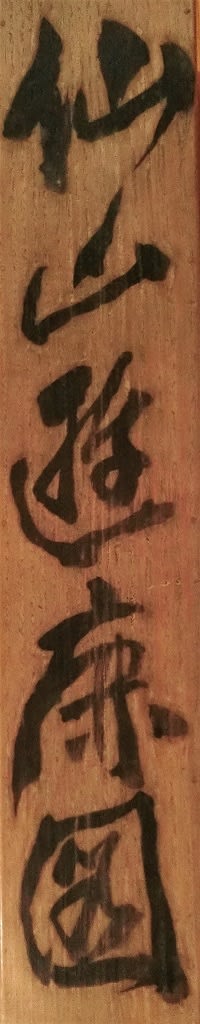

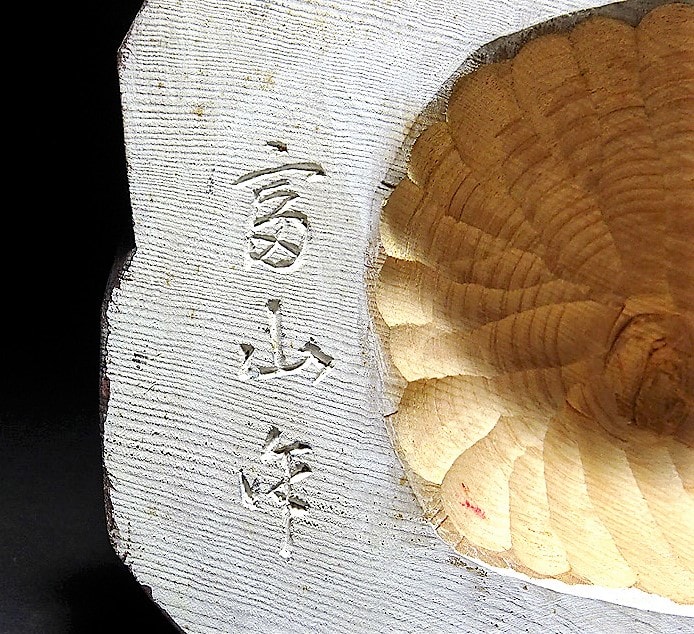

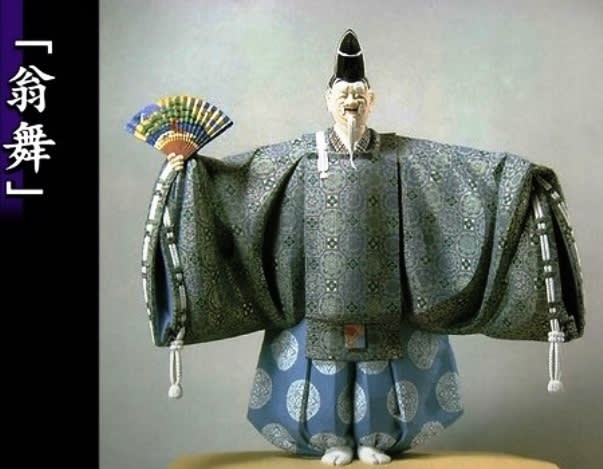

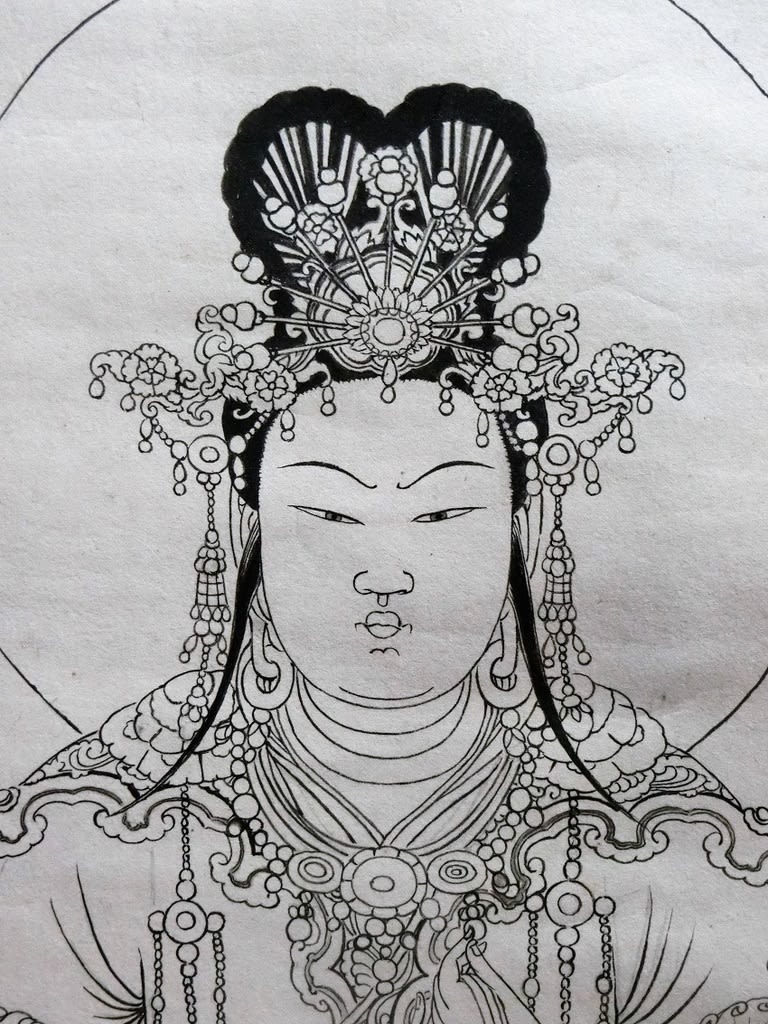

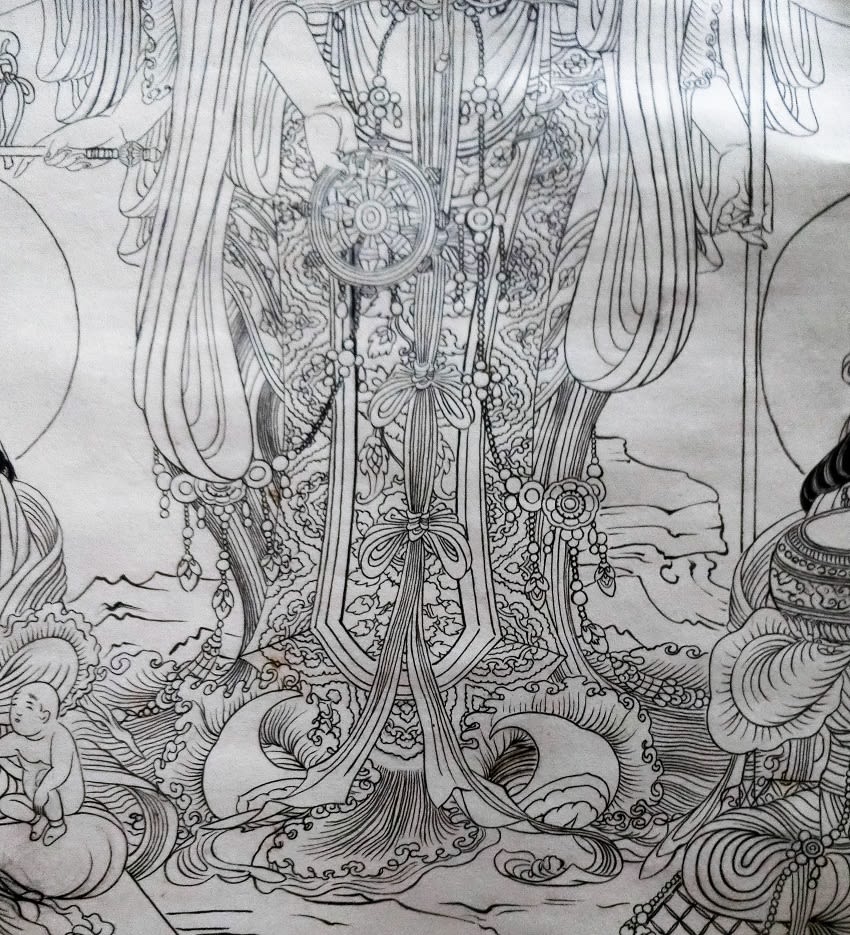

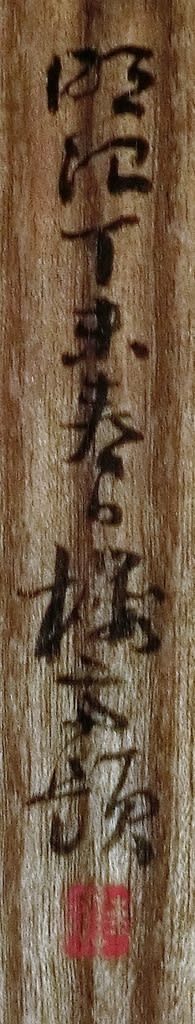

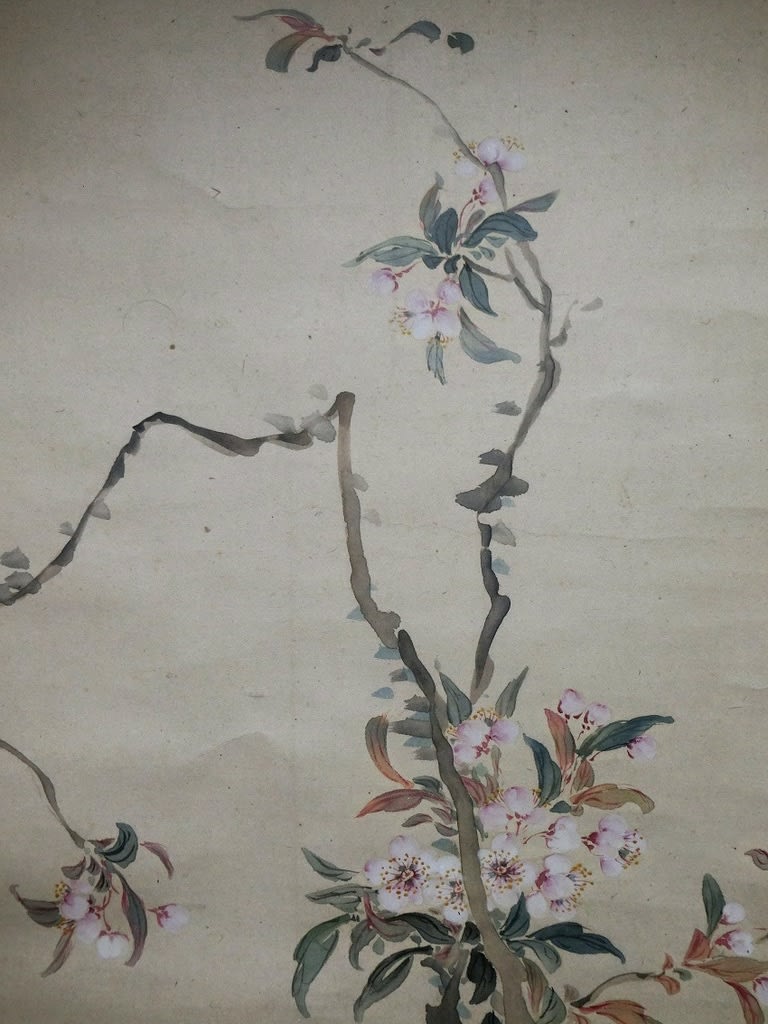

玉堂富貴図 椿椿山筆 その3

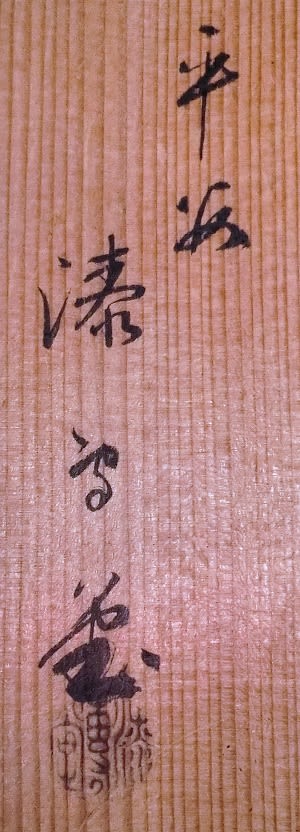

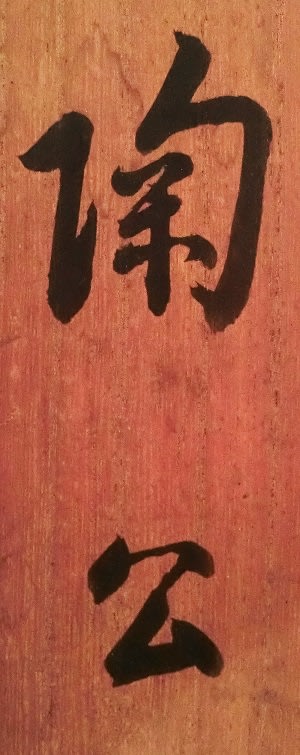

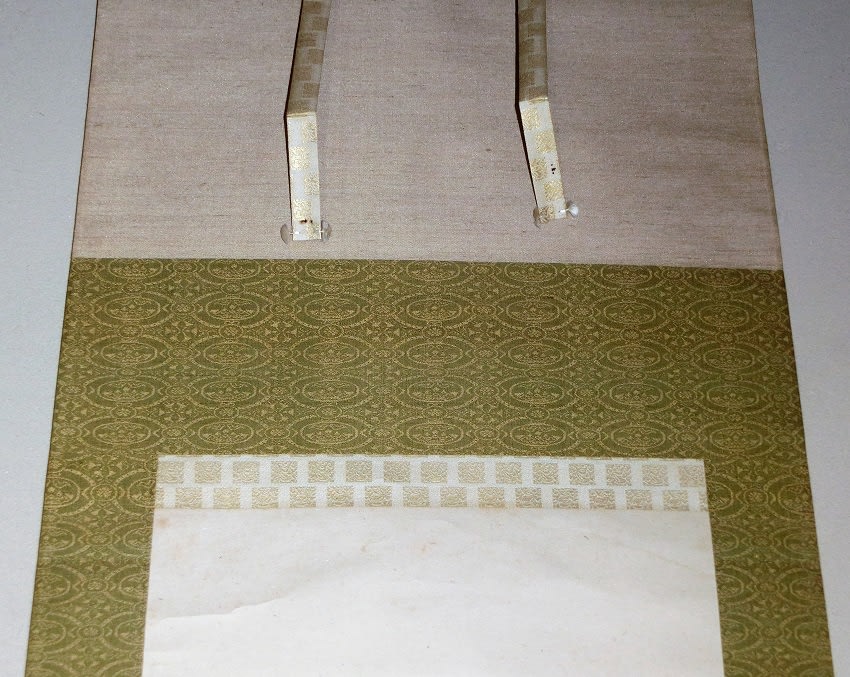

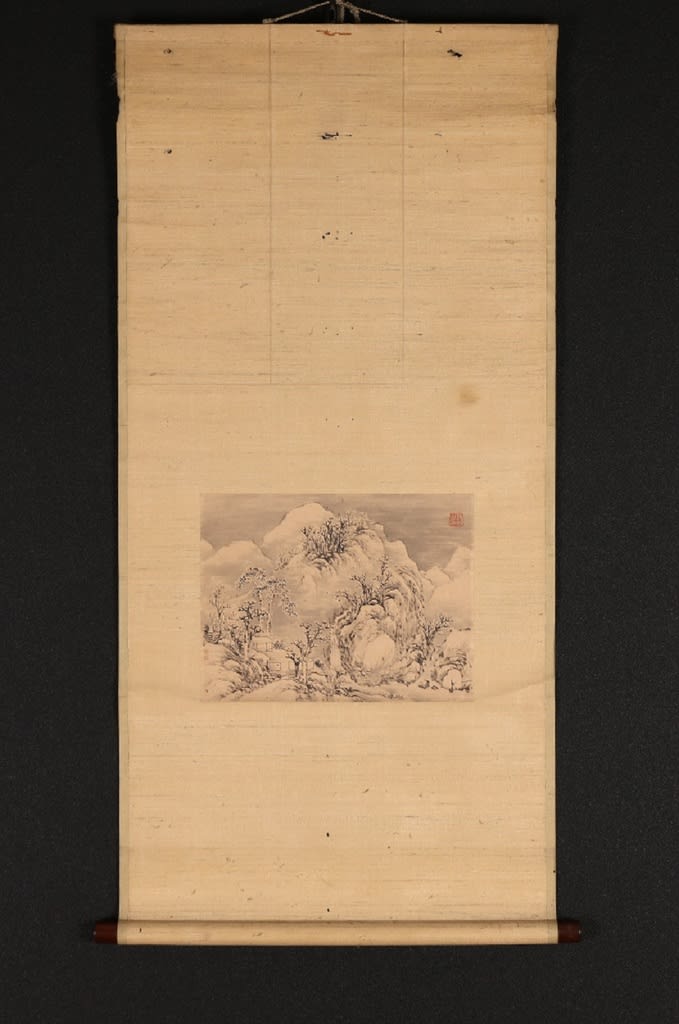

紙本水墨淡彩軸装 軸先 鑑定箱 平野政吉旧蔵

全体サイズ:縦2085*横535 画サイズ:縦1348*横391

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

*手前は秋田県立美術館の館長である平野庫太郎氏の作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

平野本家(平野美術館創始者 平野政吉)旧蔵の作品。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

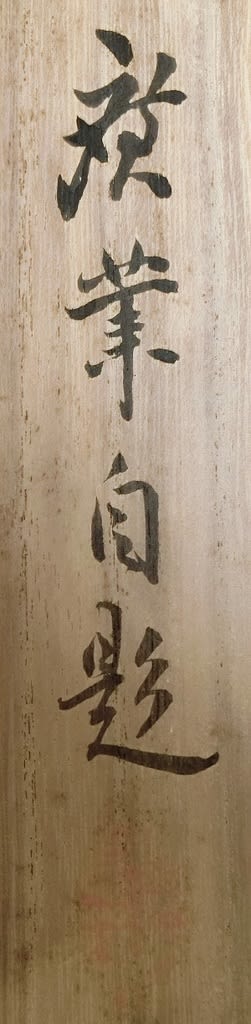

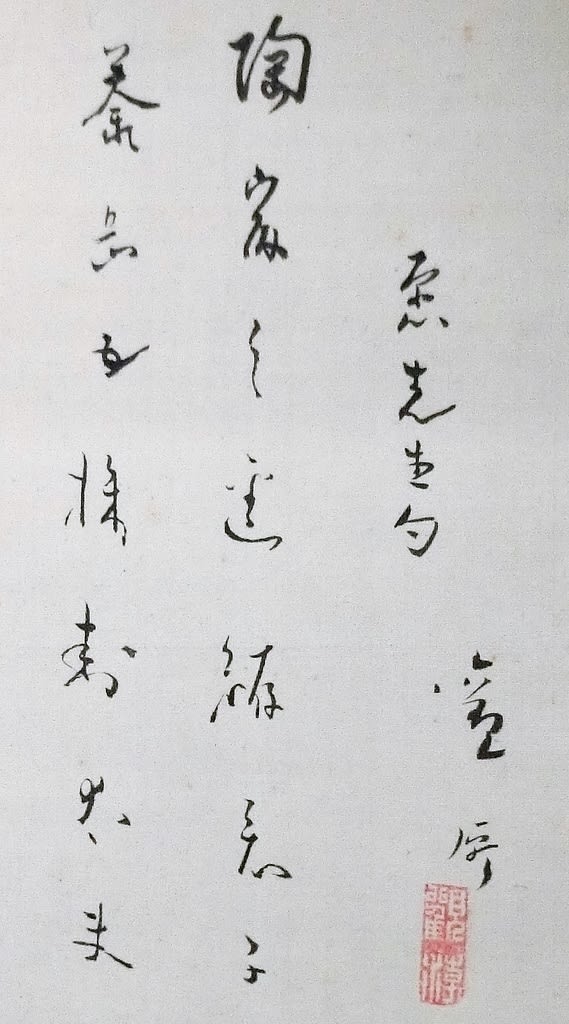

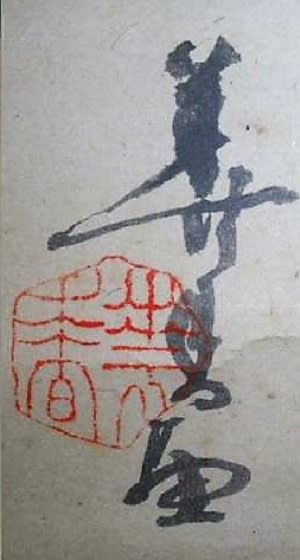

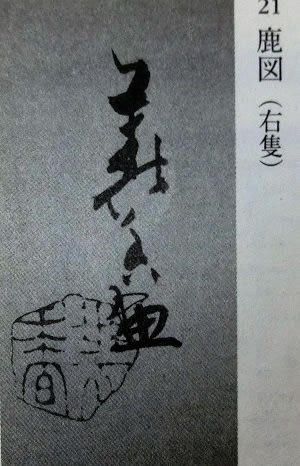

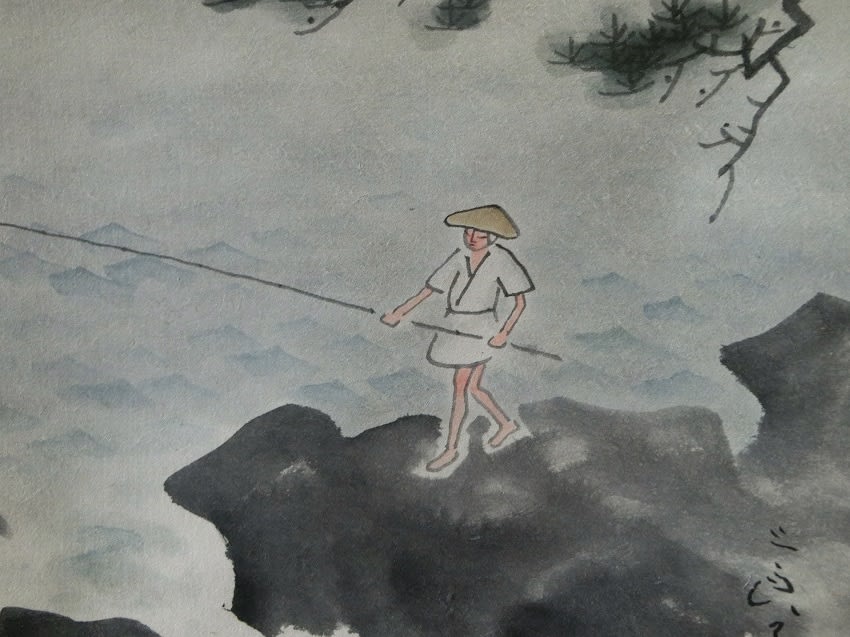

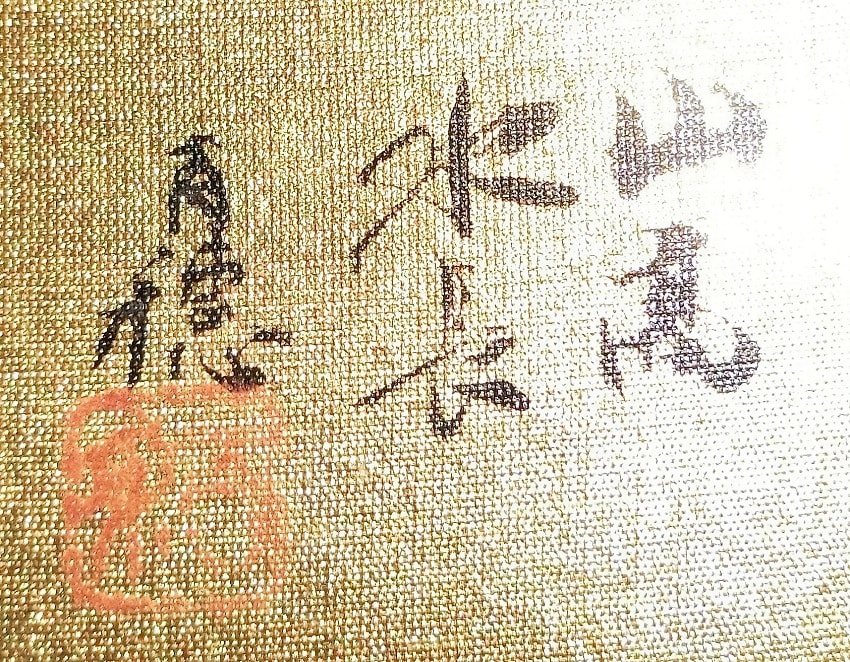

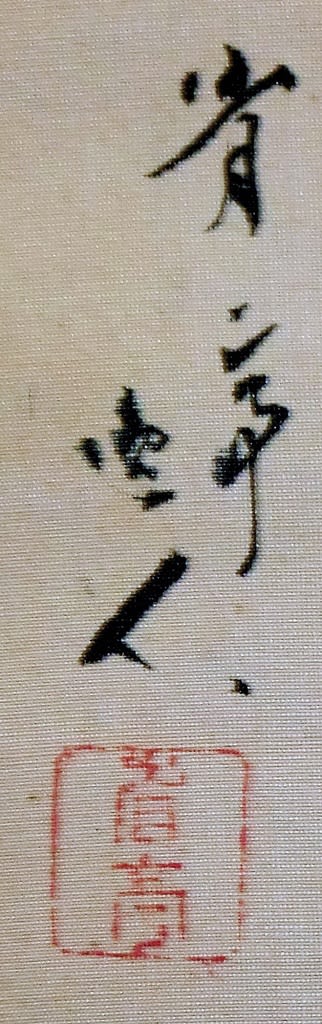

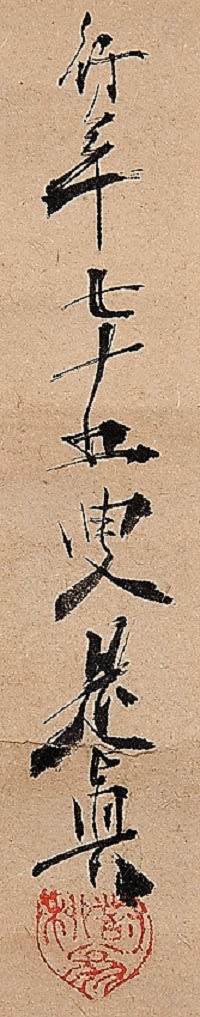

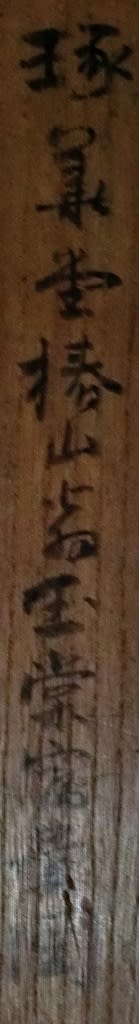

「乙巳小春於琢華堂椿山外史 押印」とあり、1842年(弘化2年)の40歳頃の作で、渡辺崋山が亡くなった直後の作。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

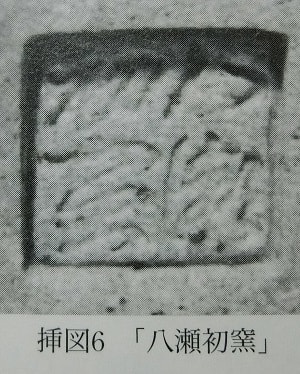

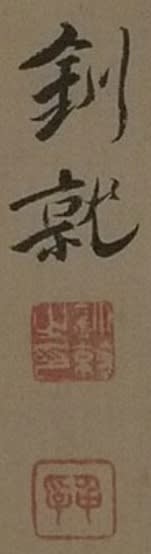

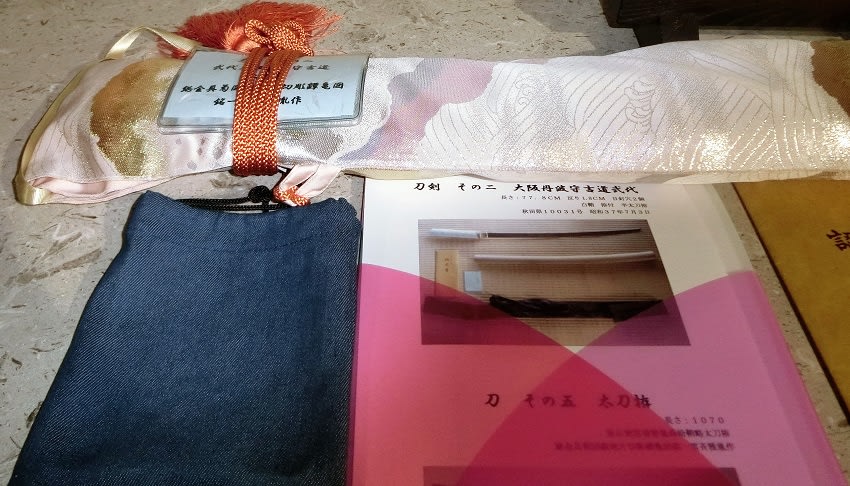

昭和42年の鑑定ですが、鑑定者の詳細は不明です。真作であるのは相違ないでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

「椿山の作品で最も高価なのは肖像画やきれいな色使いの花の絵で、それらだと1000万円になるものもある。」というなんでも鑑定団の評ですが、本作品はその部類ではありません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

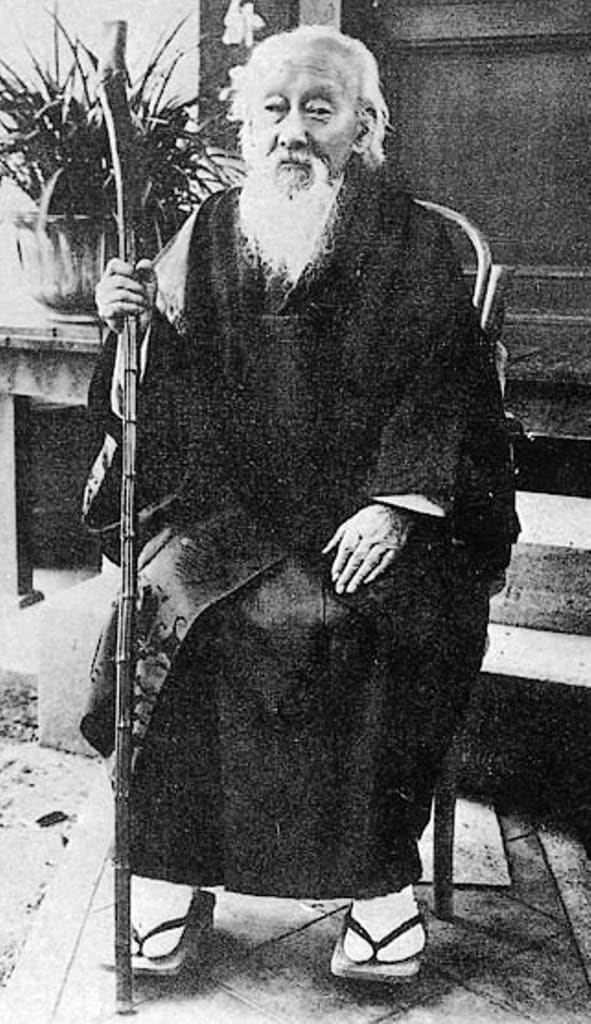

平野政吉を知らない人がおられるかもしれませんので、下記の記しておきます。藤田嗣治との関係はとくに著名ですが、また茶道の遠州流とも関わりのある方ですね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

*************************************

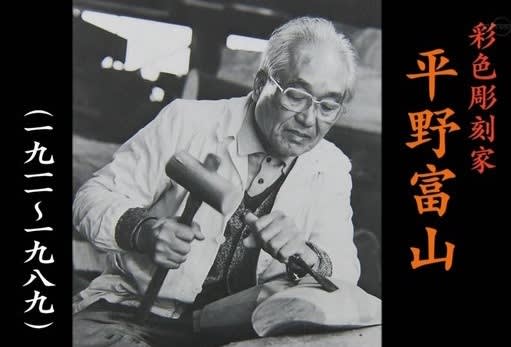

平野政吉(ひらのまさきち):1895(明治28)年~1989(平成元)年。秋田市の商人町で米穀商を営み、県内有数の資産家でもあった平野家の三代目。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

青年期から浮世絵、骨董、江戸期の絵画などに興味を持ち、生涯を賭けて美術品を蒐集しました。平野がはじめて藤田嗣治の作品を観たのは、1929(昭和4)年の藤田の一時帰国時の個展でした。その後、1934(昭和9)年、東京の二科展の会場で、平野と藤田は出会います。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

平野は、1936(昭和11)年、藤田の妻・マドレーヌの急逝にともない、その鎮魂のために美術館の建設を構想。藤田の大作を多数、購入し、藤田の壁画制作も進めました。しかし、戦時下、美術館の建設は中止されます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

その約30年後、1967(昭和42)年、平野は「青少年を豊かな人間に」と願い、長年収集した美術品を公開するために財団法人平野政吉美術館を設立。同年5月には、平野政吉コレクションを展観する秋田県立美術館が開館し、現在に至っています。平野政吉コレクションの核である藤田作品は、1930年代の藤田の画業を俯瞰する作品群として、広く知られています。

*************************************

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

*本作品は渡辺崋山が亡くなった直後に描かれた作品であり、その意味で貴重な作品と言えます。また平野政吉氏旧蔵が明確であり、その点でも貴重な作品と言えます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

郷里において後世に伝えるべき作品がまたひとつ増えました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

何度も紹介していますが、改めて撮影してきました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

幕末から明治期にかけての古伊万里の大皿です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて同じく本日は幕末頃の作品の紹介です。

玉堂富貴図 椿椿山筆 その3

紙本水墨淡彩軸装 軸先 鑑定箱 平野政吉旧蔵

全体サイズ:縦2085*横535 画サイズ:縦1348*横391

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*手前は秋田県立美術館の館長である平野庫太郎氏の作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

平野本家(平野美術館創始者 平野政吉)旧蔵の作品。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「乙巳小春於琢華堂椿山外史 押印」とあり、1842年(弘化2年)の40歳頃の作で、渡辺崋山が亡くなった直後の作。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

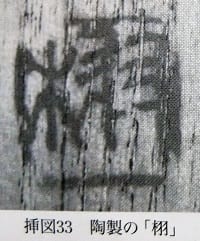

昭和42年の鑑定ですが、鑑定者の詳細は不明です。真作であるのは相違ないでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

「椿山の作品で最も高価なのは肖像画やきれいな色使いの花の絵で、それらだと1000万円になるものもある。」というなんでも鑑定団の評ですが、本作品はその部類ではありません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

平野政吉を知らない人がおられるかもしれませんので、下記の記しておきます。藤田嗣治との関係はとくに著名ですが、また茶道の遠州流とも関わりのある方ですね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*************************************

平野政吉(ひらのまさきち):1895(明治28)年~1989(平成元)年。秋田市の商人町で米穀商を営み、県内有数の資産家でもあった平野家の三代目。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

青年期から浮世絵、骨董、江戸期の絵画などに興味を持ち、生涯を賭けて美術品を蒐集しました。平野がはじめて藤田嗣治の作品を観たのは、1929(昭和4)年の藤田の一時帰国時の個展でした。その後、1934(昭和9)年、東京の二科展の会場で、平野と藤田は出会います。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

平野は、1936(昭和11)年、藤田の妻・マドレーヌの急逝にともない、その鎮魂のために美術館の建設を構想。藤田の大作を多数、購入し、藤田の壁画制作も進めました。しかし、戦時下、美術館の建設は中止されます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

その約30年後、1967(昭和42)年、平野は「青少年を豊かな人間に」と願い、長年収集した美術品を公開するために財団法人平野政吉美術館を設立。同年5月には、平野政吉コレクションを展観する秋田県立美術館が開館し、現在に至っています。平野政吉コレクションの核である藤田作品は、1930年代の藤田の画業を俯瞰する作品群として、広く知られています。

*************************************

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*本作品は渡辺崋山が亡くなった直後に描かれた作品であり、その意味で貴重な作品と言えます。また平野政吉氏旧蔵が明確であり、その点でも貴重な作品と言えます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

郷里において後世に伝えるべき作品がまたひとつ増えました。