車庫から畑で採れた芋と玉葱を洗うために義母が運ぼうとしていると息子が手伝い始めたそうです。「重いよ?」と義母が言うと、「草取りのときに座る車どこ?」と言って、台車を引っ張り出してきて運び出したそうです。

![]()

そういえば、洗濯物の運搬にもおもちゃの大きめの自動車を使っていたのを思い出しました。ものごとを処理するのに自分で考えて工夫をするという点に頭を使い出したようです。

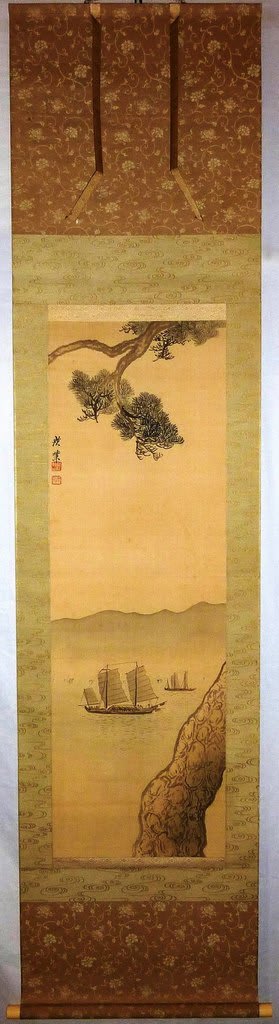

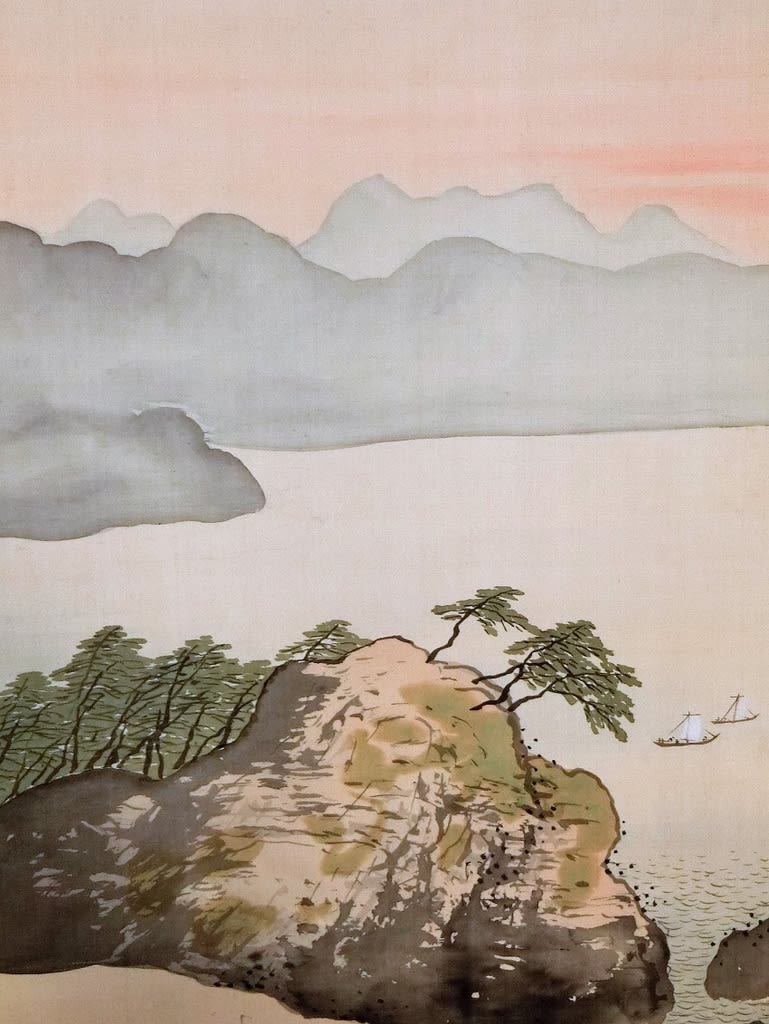

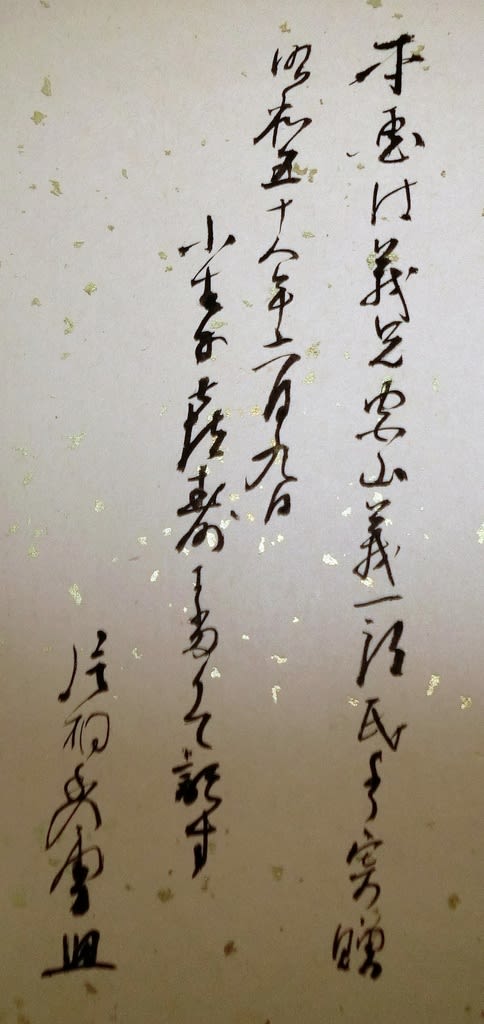

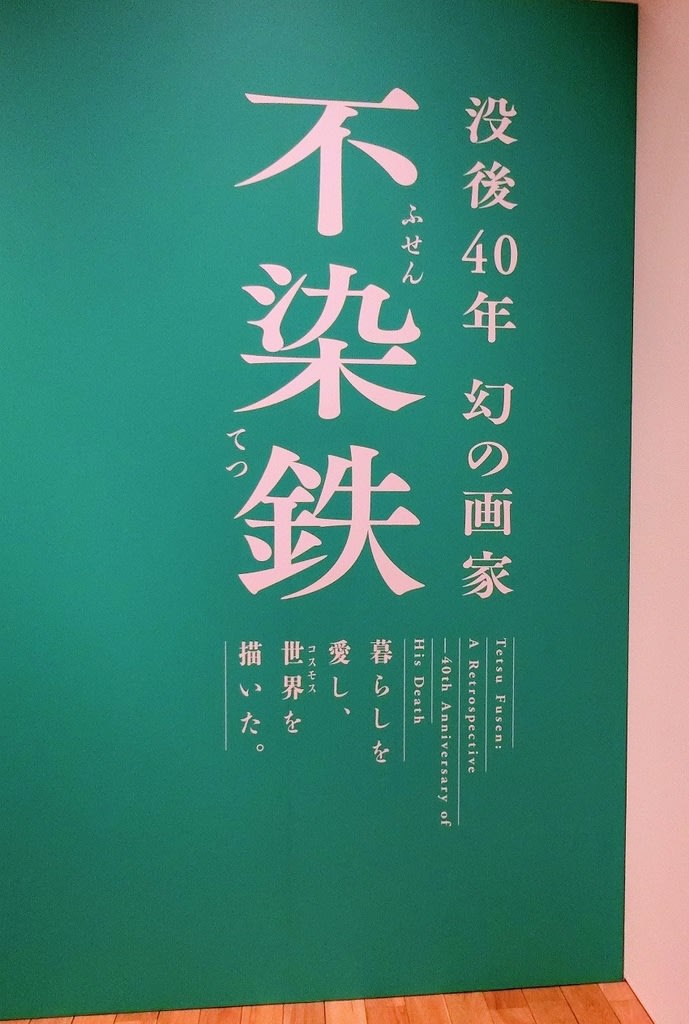

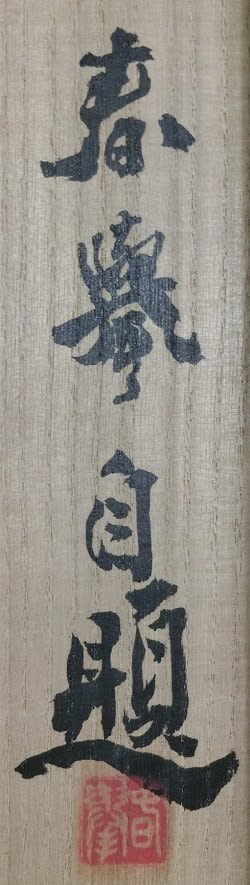

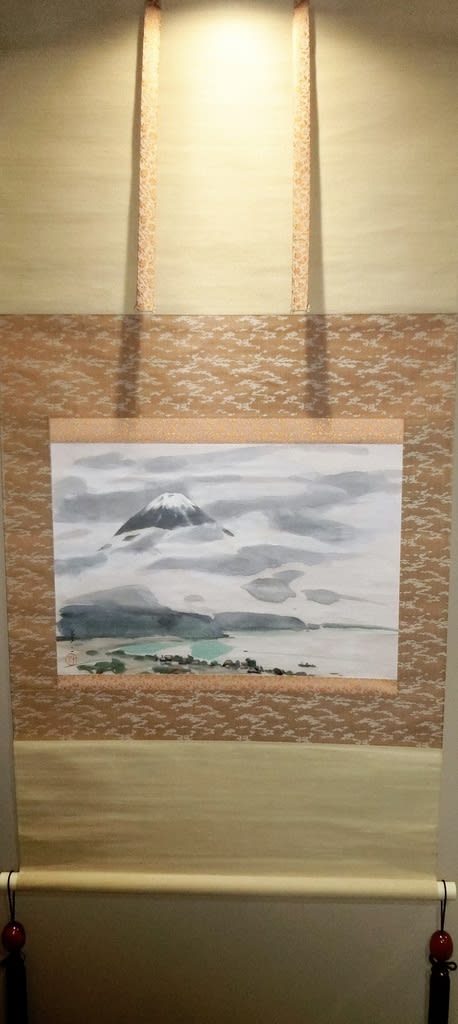

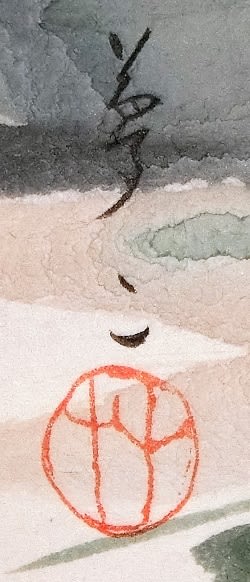

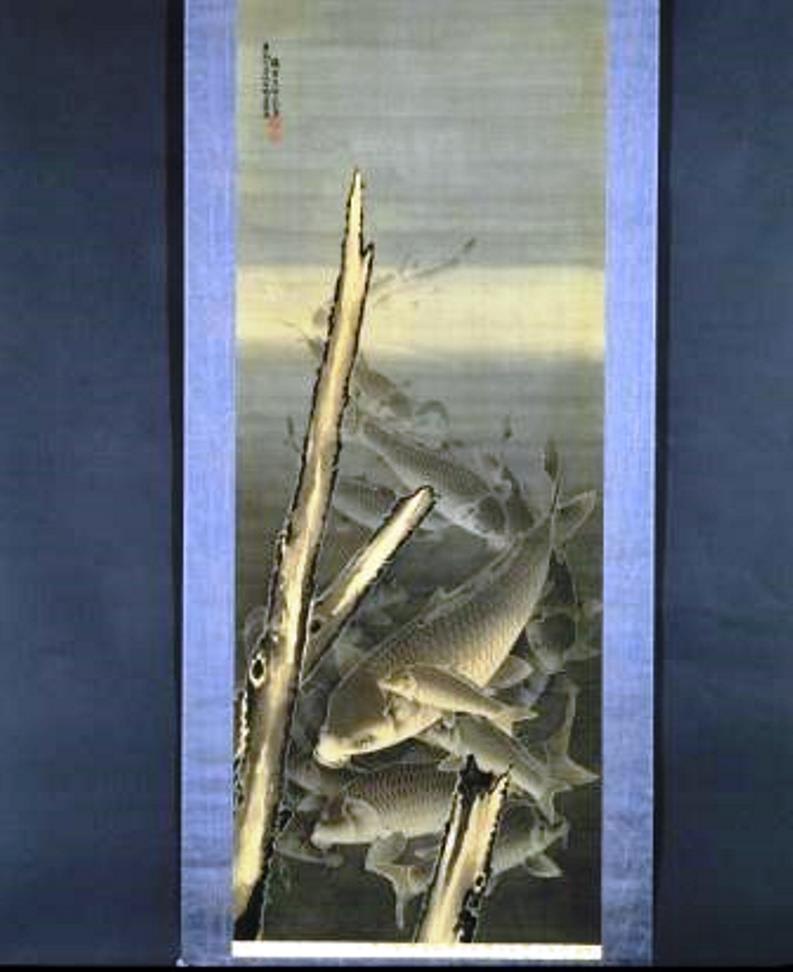

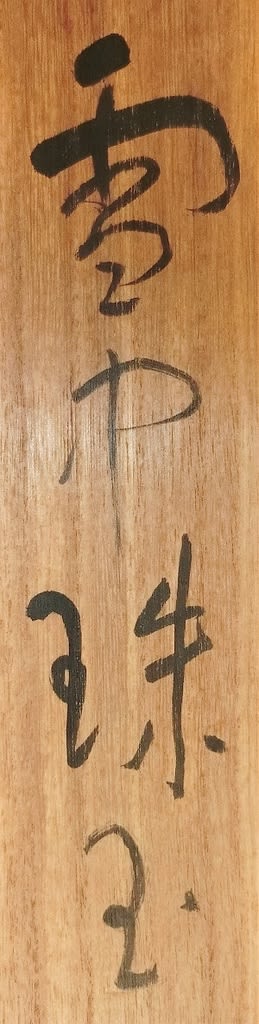

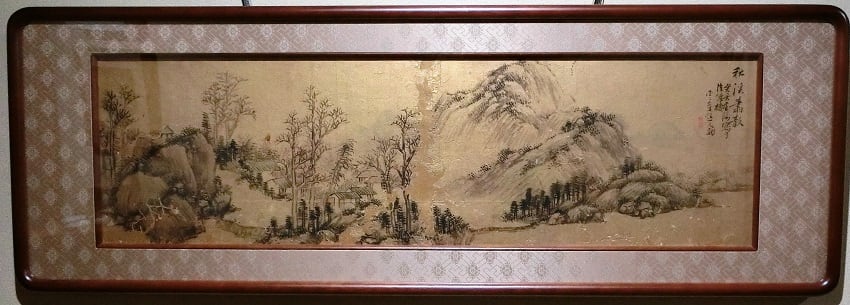

さてインターネットオークションを何気なく閲覧していたら、下記の作品を見つけました。この作品は以前に紹介した作品の参考資料として掲載した思文閣墨蹟資料目録「和の美」第459号の作品NO39の「婦久女之図」と同図の作品です。

以前に紹介した作品は下記の作品です。

婦久女之図 その1 綾岡有真筆

絹本着色 軸先鹿角 古箱

全体サイズ:縦1840*横560 画サイズ:縦1120*横420

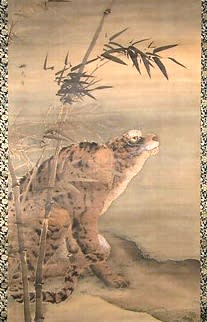

![]()

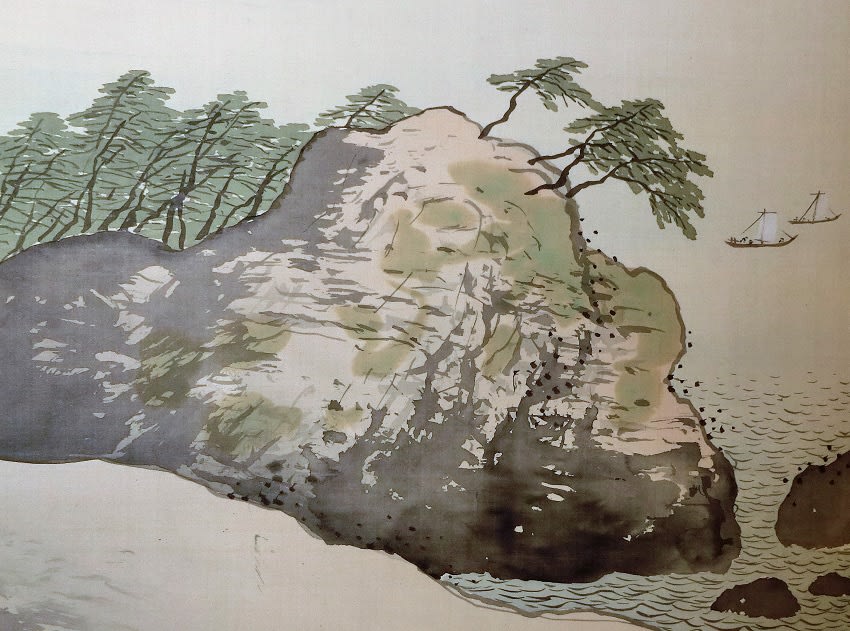

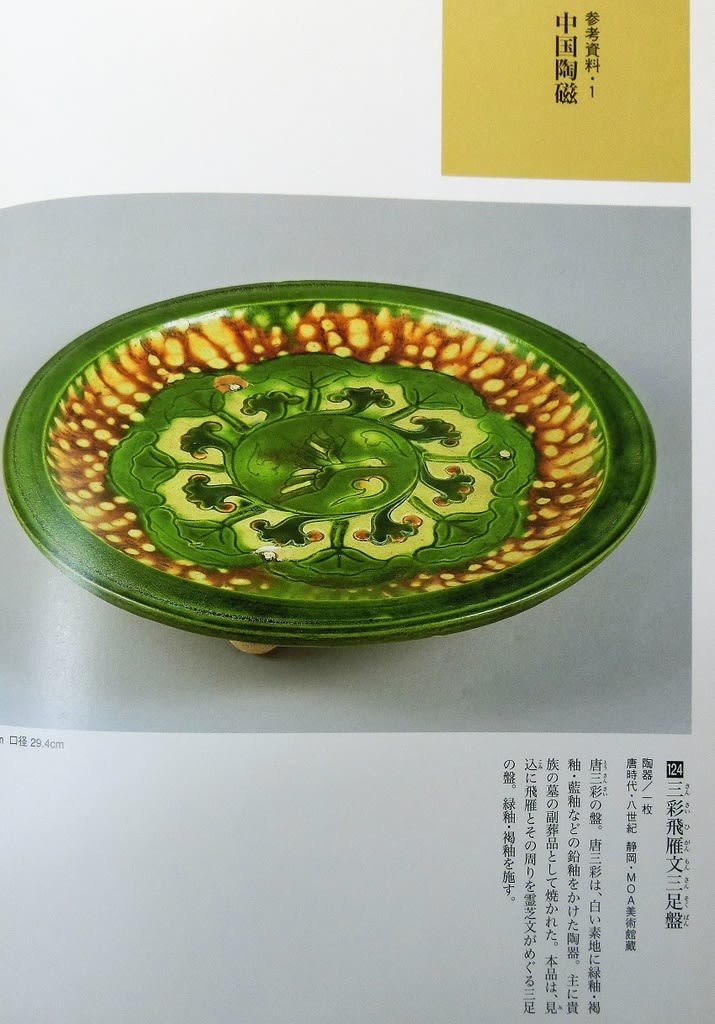

そして参考資料はこちらです。

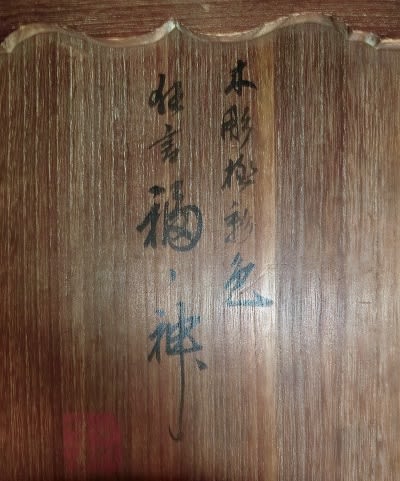

思文閣墨蹟資料目録「和の美」第459号の作品NO39の「婦久女之図」

![]()

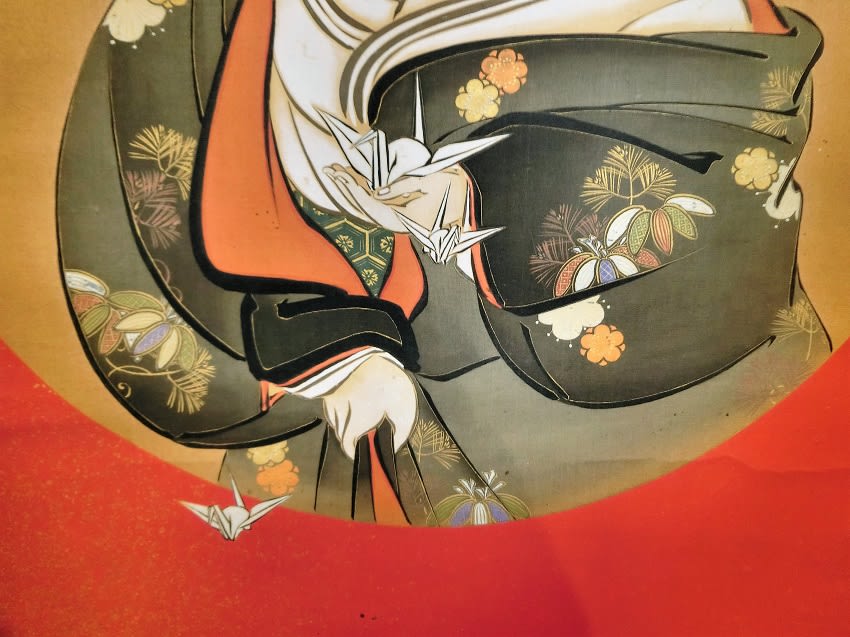

「婦久女之図」の作品は少なくとも同図の作品を還暦を記念して「百の福女図」を描いたようです。

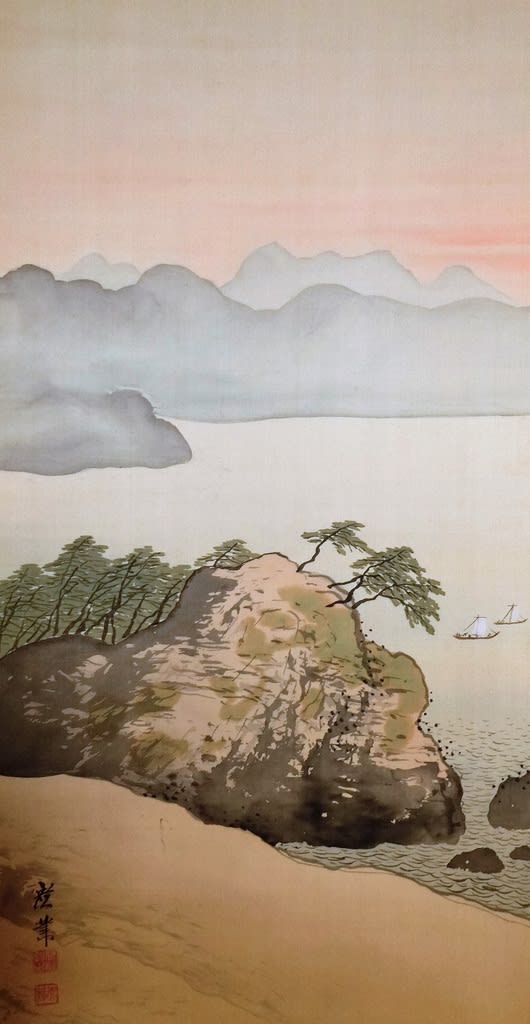

本日、紹介する作品もそのひとつでしょう。表具の痛みがあるので落札金額は5000円程度です。

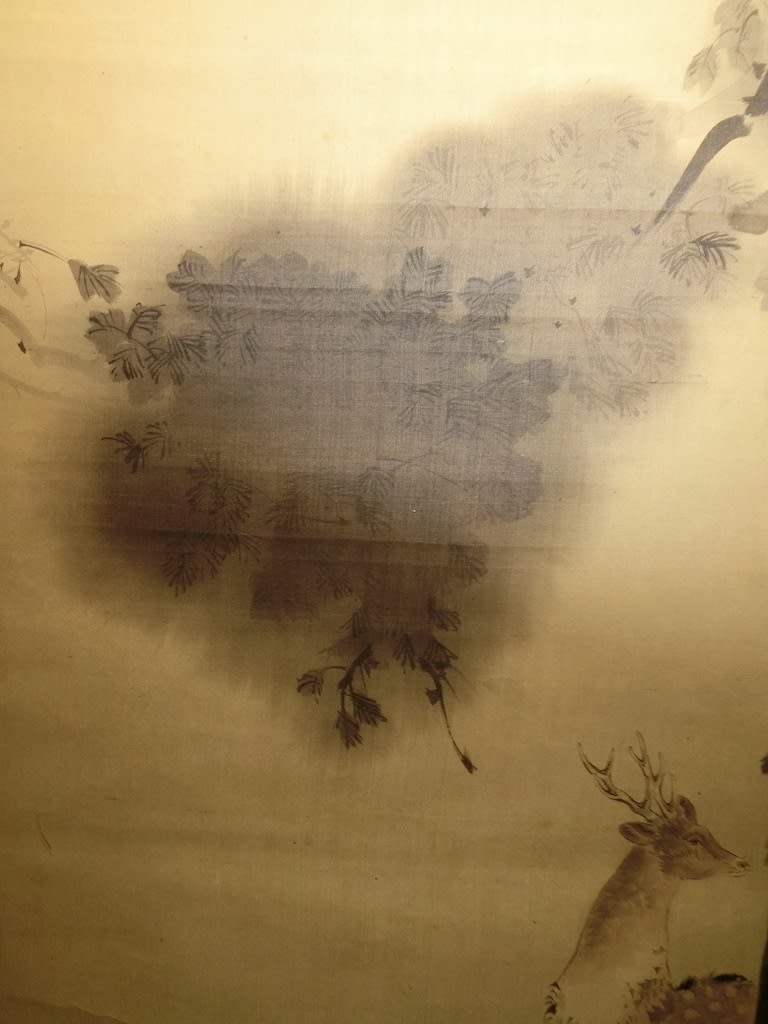

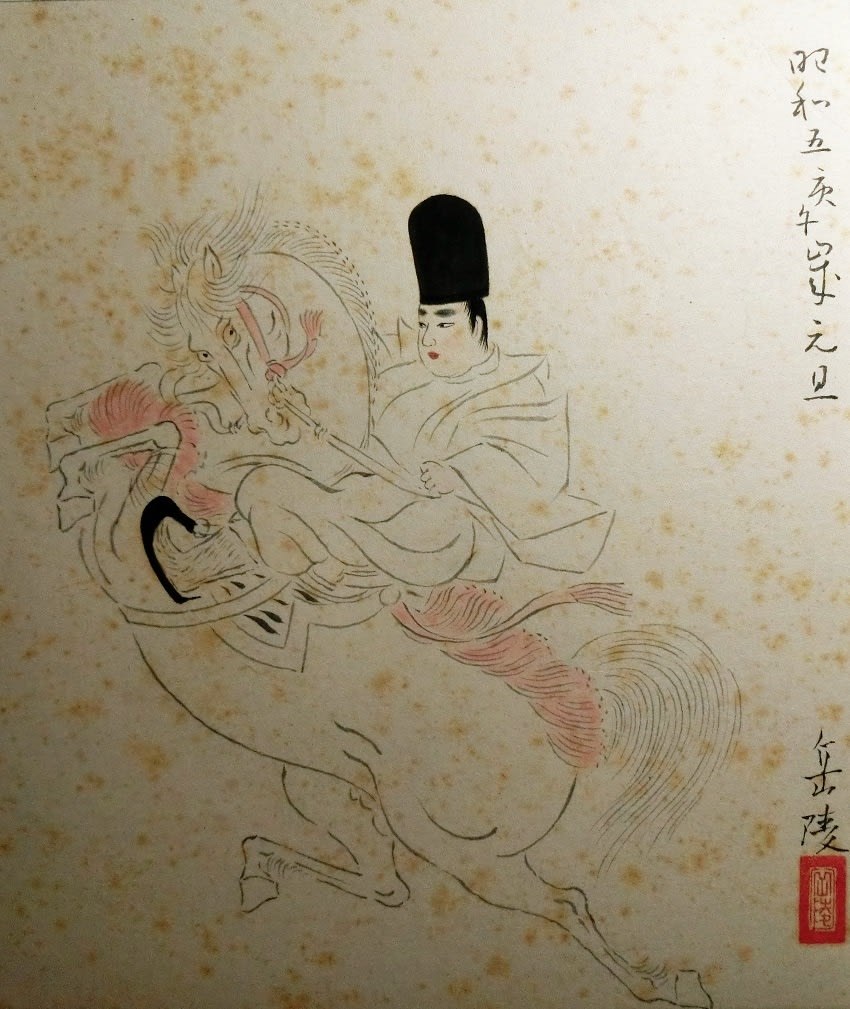

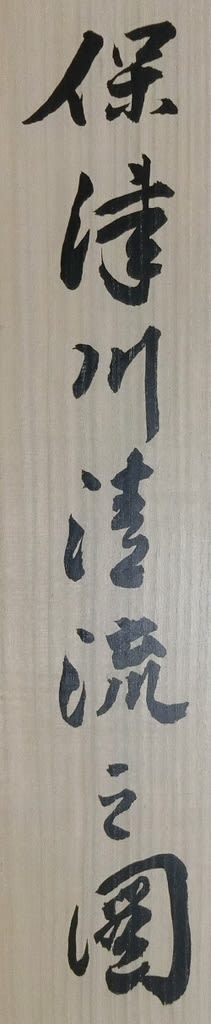

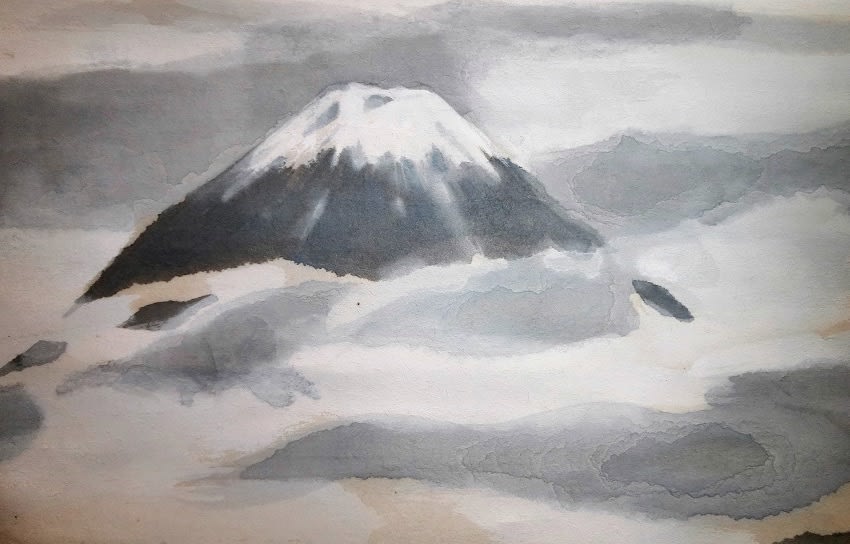

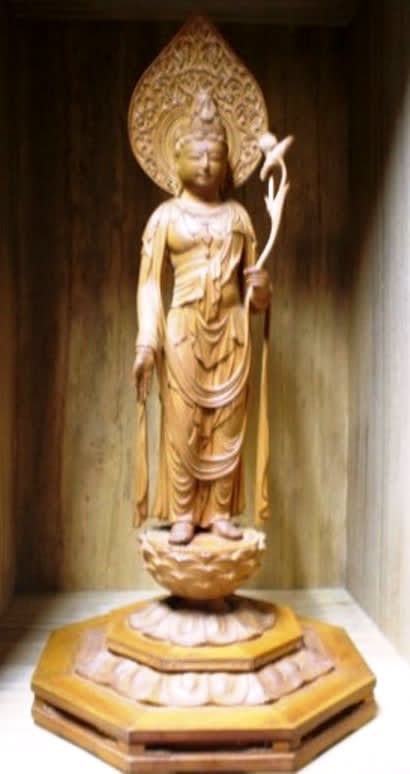

婦久女之図 その2 綾岡有真筆

絹本着色 軸先鹿角 古箱

全体サイズ:縦*横 画サイズ:縦*横

![]()

表具直しを考えてもお買い得か否かは読書の皆様の判断にお任せしますが、なんといっても「婦久女之図」、表具を直してきちんとするのご利益が期待できるかも・・。

![]()

![]()

著名な画家よりも「忘れ去られた画家」のような画家の作品をよく覚えていたほうが掘り出しもののク品を入手できるものです。そのためには画集などより販売目録のようなものを熱心に覚えるほうが役に立ちます。

![]()

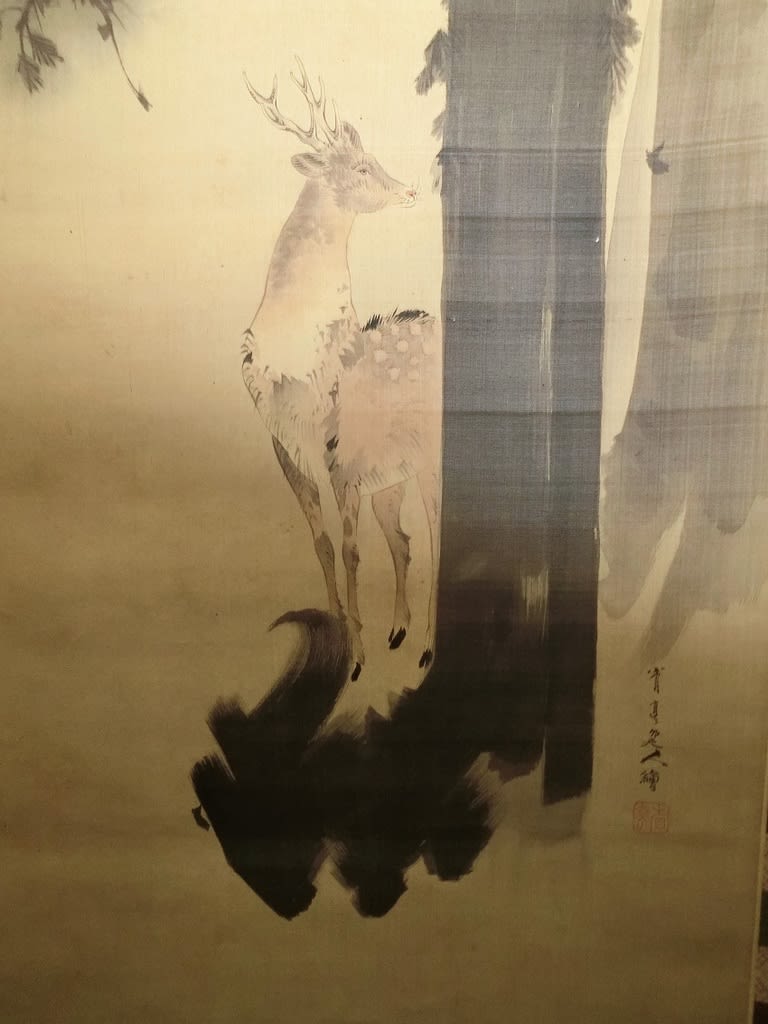

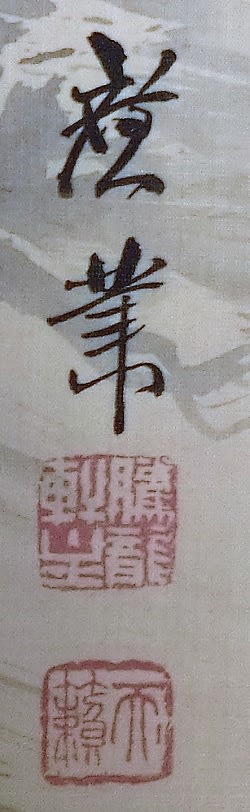

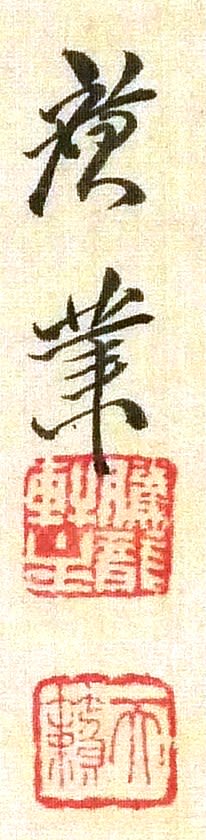

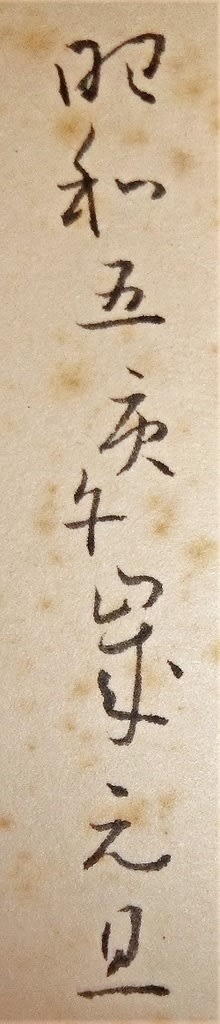

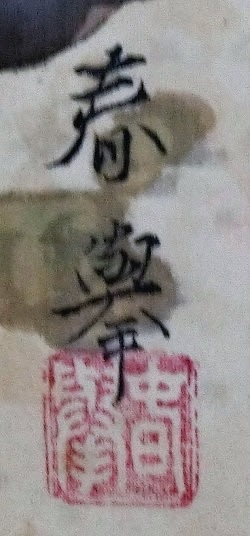

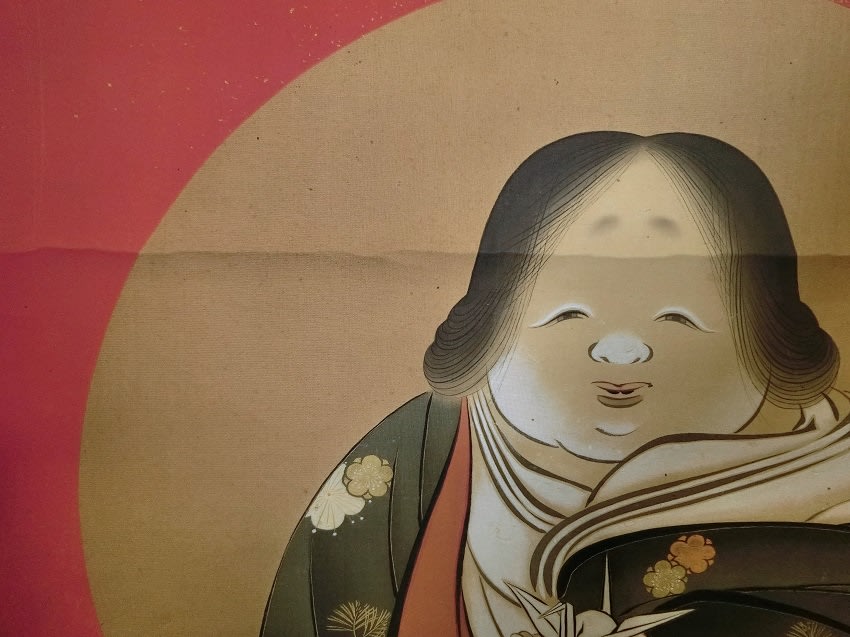

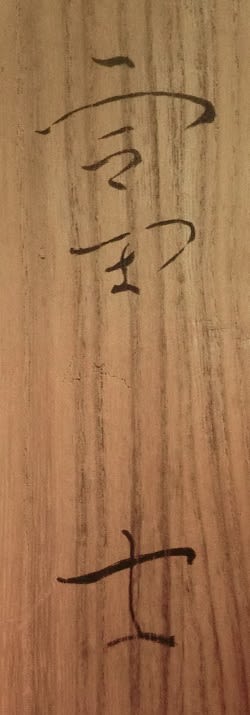

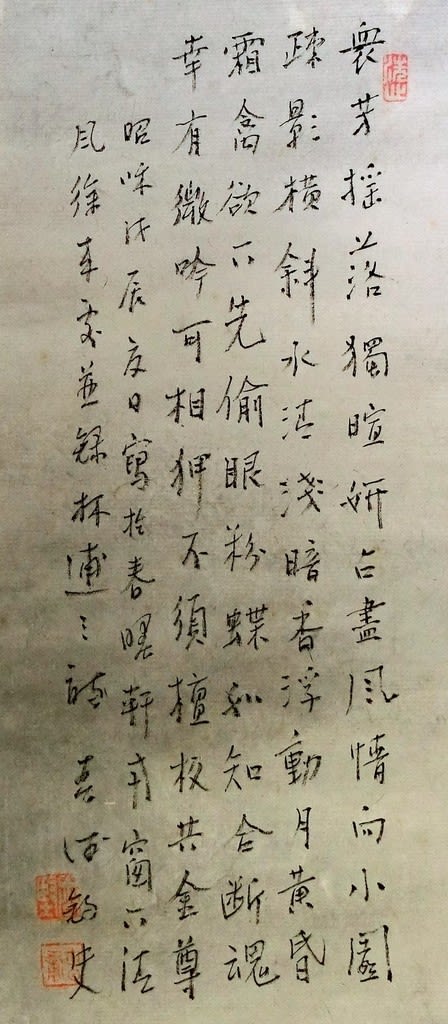

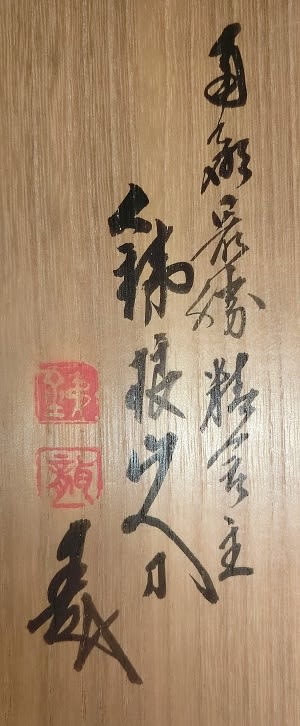

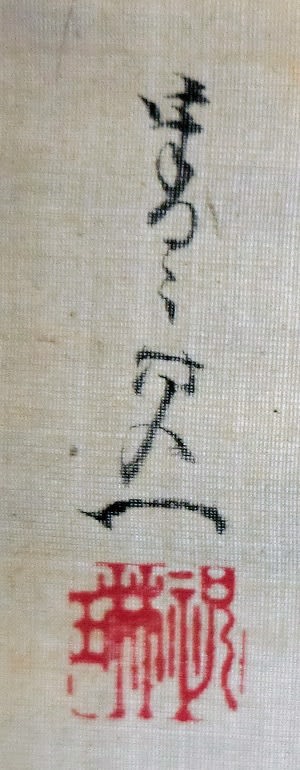

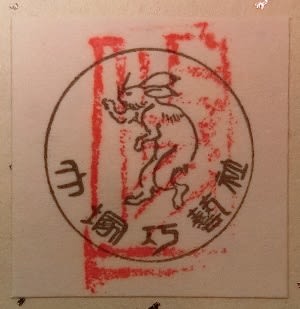

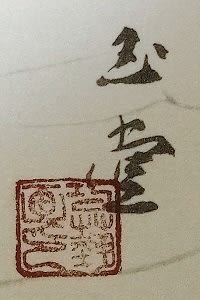

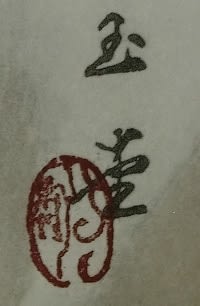

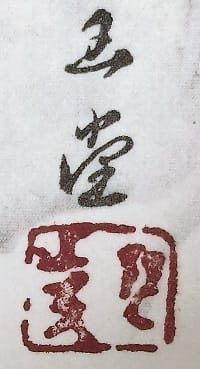

上記の写真の参考作品と下記の本作品の落款と印章が同一ですね。「百幅の一」、もとい「百福之一」と押印されています。

![]()

とても残念なことですが、このような資料を提供してくれていた思文閣の墨蹟資料目録「和の美」の編集が変わり、高級志向になったようです。あまりのも高価な作品しか掲載されておらず、お値段も記載されていません。むろん、参考となる説明も少なくなりました。まだ有料でも加島美術のほうが役に立つようです。

![]()

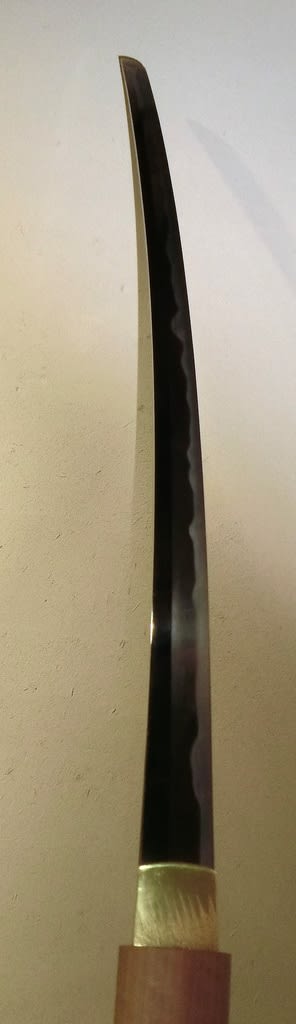

吉兆の作品、表具をこのままにしておいてはご利益がありませんね。

![]()

表具をやり直すと折れシワも直ります。

![]()

参考作品のように梅沢柳真の描き表具でもなければ、箱書も由緒あるものではありませんが、自分で記述するのも気がひけますが本作品は「ひろいもの」です。

![]()

思文閣の説明によると綾岡有真が60歳(明治40年頃)、亡くなる3年前に描いた作品、還暦を祝って100枚描いたとありますが、現在は何点遺っているのでしょう。5000円程度で由緒を知っている小生が購入しなかったら、改装もされず打ち捨てられたかもしれません。

人間はものごとを処理するに際して、記録にあるものより、瞬時に記憶にあるものを活用するか否かが肝要なようです。

「記録に残すより、記憶に遺すことを重んじよ!」はすべてに共通します。災害発生の再発防止に小生が最近よく使う言葉ですが、作業標準などの書類に重きを置くよりも、いかにその作業時に当時の災害を思い出して、感性によって危険を感知するかが再発防止の鍵です。

解るかな? その道の本当のプロならわかる筈です。なにしろ三歳半の息子ですら活用し始めています。

そういえば、洗濯物の運搬にもおもちゃの大きめの自動車を使っていたのを思い出しました。ものごとを処理するのに自分で考えて工夫をするという点に頭を使い出したようです。

さてインターネットオークションを何気なく閲覧していたら、下記の作品を見つけました。この作品は以前に紹介した作品の参考資料として掲載した思文閣墨蹟資料目録「和の美」第459号の作品NO39の「婦久女之図」と同図の作品です。

以前に紹介した作品は下記の作品です。

婦久女之図 その1 綾岡有真筆

絹本着色 軸先鹿角 古箱

全体サイズ:縦1840*横560 画サイズ:縦1120*横420

そして参考資料はこちらです。

思文閣墨蹟資料目録「和の美」第459号の作品NO39の「婦久女之図」

「婦久女之図」の作品は少なくとも同図の作品を還暦を記念して「百の福女図」を描いたようです。

本日、紹介する作品もそのひとつでしょう。表具の痛みがあるので落札金額は5000円程度です。

婦久女之図 その2 綾岡有真筆

絹本着色 軸先鹿角 古箱

全体サイズ:縦*横 画サイズ:縦*横

表具直しを考えてもお買い得か否かは読書の皆様の判断にお任せしますが、なんといっても「婦久女之図」、表具を直してきちんとするのご利益が期待できるかも・・。

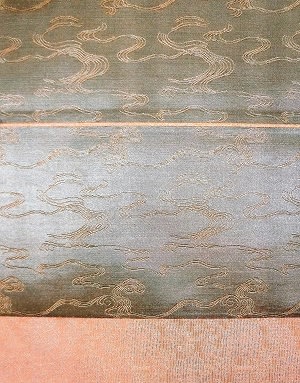

著名な画家よりも「忘れ去られた画家」のような画家の作品をよく覚えていたほうが掘り出しもののク品を入手できるものです。そのためには画集などより販売目録のようなものを熱心に覚えるほうが役に立ちます。

上記の写真の参考作品と下記の本作品の落款と印章が同一ですね。「百幅の一」、もとい「百福之一」と押印されています。

とても残念なことですが、このような資料を提供してくれていた思文閣の墨蹟資料目録「和の美」の編集が変わり、高級志向になったようです。あまりのも高価な作品しか掲載されておらず、お値段も記載されていません。むろん、参考となる説明も少なくなりました。まだ有料でも加島美術のほうが役に立つようです。

吉兆の作品、表具をこのままにしておいてはご利益がありませんね。

表具をやり直すと折れシワも直ります。

参考作品のように梅沢柳真の描き表具でもなければ、箱書も由緒あるものではありませんが、自分で記述するのも気がひけますが本作品は「ひろいもの」です。

思文閣の説明によると綾岡有真が60歳(明治40年頃)、亡くなる3年前に描いた作品、還暦を祝って100枚描いたとありますが、現在は何点遺っているのでしょう。5000円程度で由緒を知っている小生が購入しなかったら、改装もされず打ち捨てられたかもしれません。

人間はものごとを処理するに際して、記録にあるものより、瞬時に記憶にあるものを活用するか否かが肝要なようです。

「記録に残すより、記憶に遺すことを重んじよ!」はすべてに共通します。災害発生の再発防止に小生が最近よく使う言葉ですが、作業標準などの書類に重きを置くよりも、いかにその作業時に当時の災害を思い出して、感性によって危険を感知するかが再発防止の鍵です。

解るかな? その道の本当のプロならわかる筈です。なにしろ三歳半の息子ですら活用し始めています。

朝早くいかないとそのようなものはなくなるので、朝4時頃からのバイトで、一回りしたら授業へ・・、意外に真面目な優等生?

朝早くいかないとそのようなものはなくなるので、朝4時頃からのバイトで、一回りしたら授業へ・・、意外に真面目な優等生?

最近もとうもろこしを四本も平らげたらしい。

最近もとうもろこしを四本も平らげたらしい。