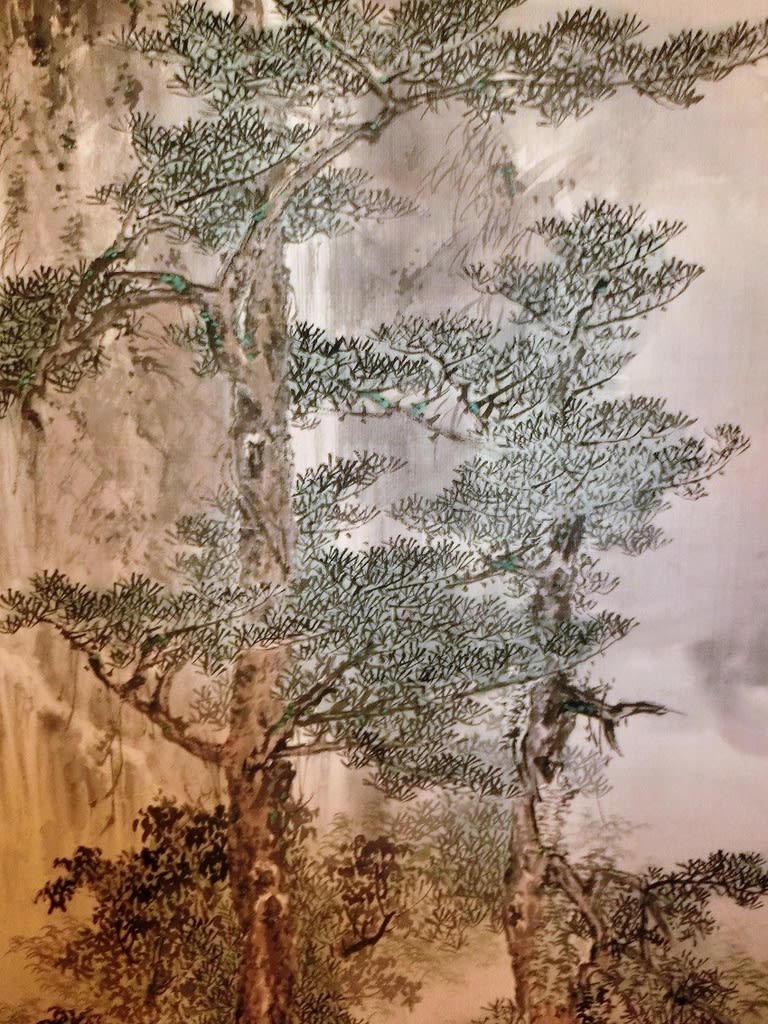

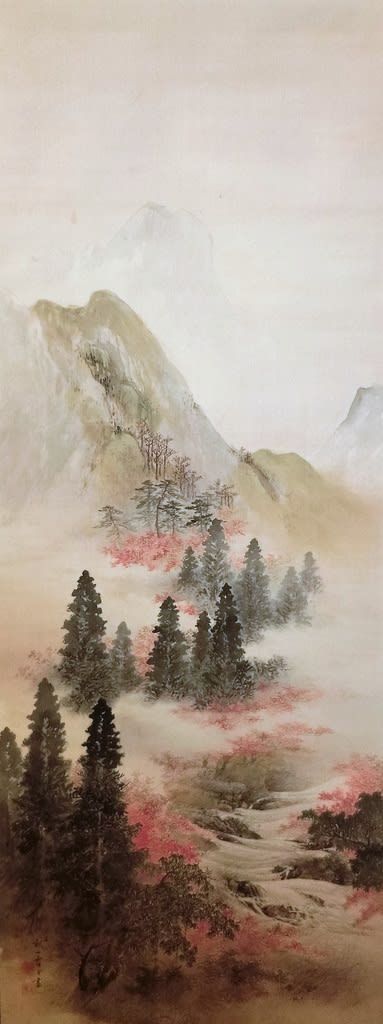

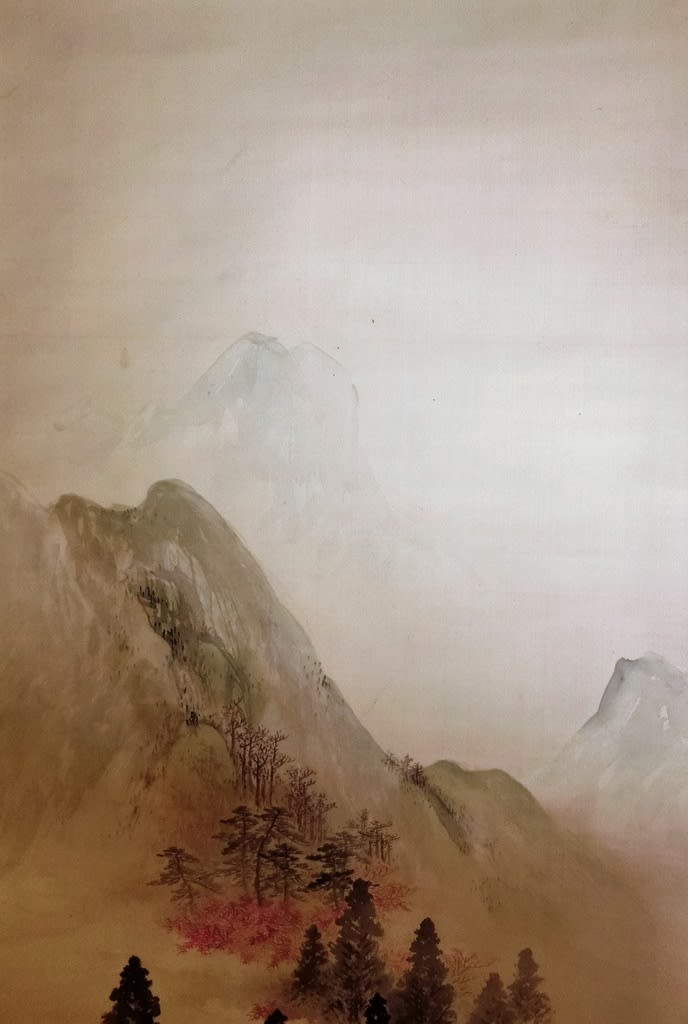

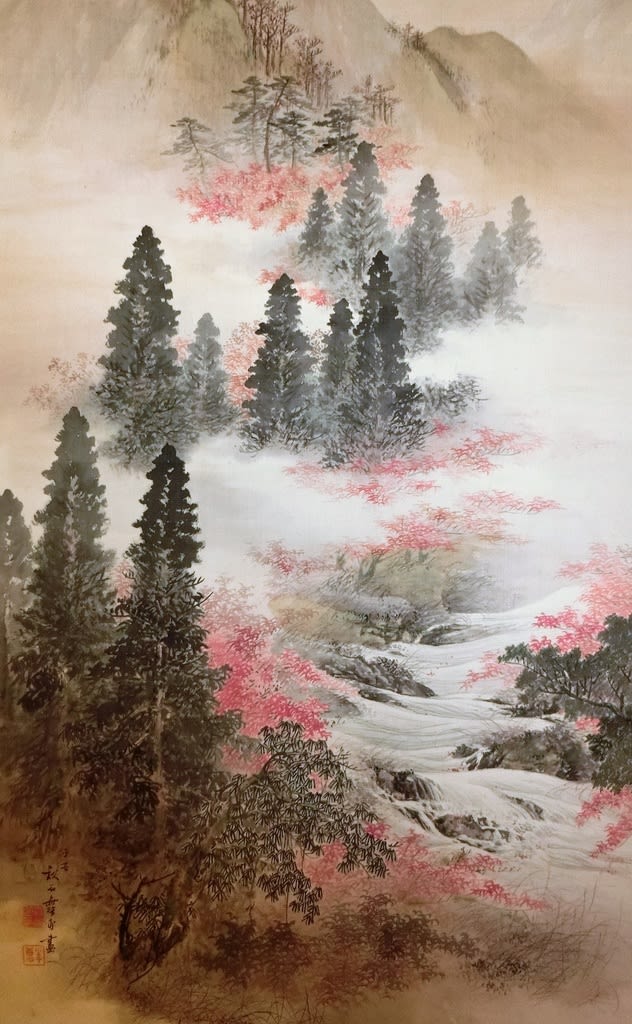

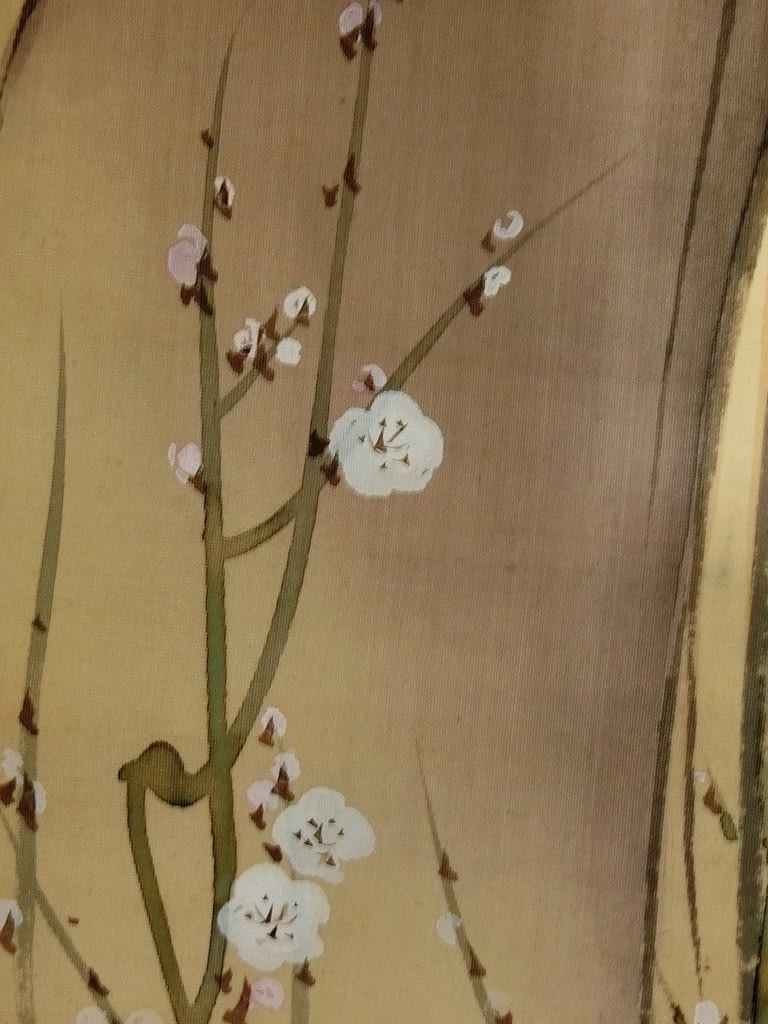

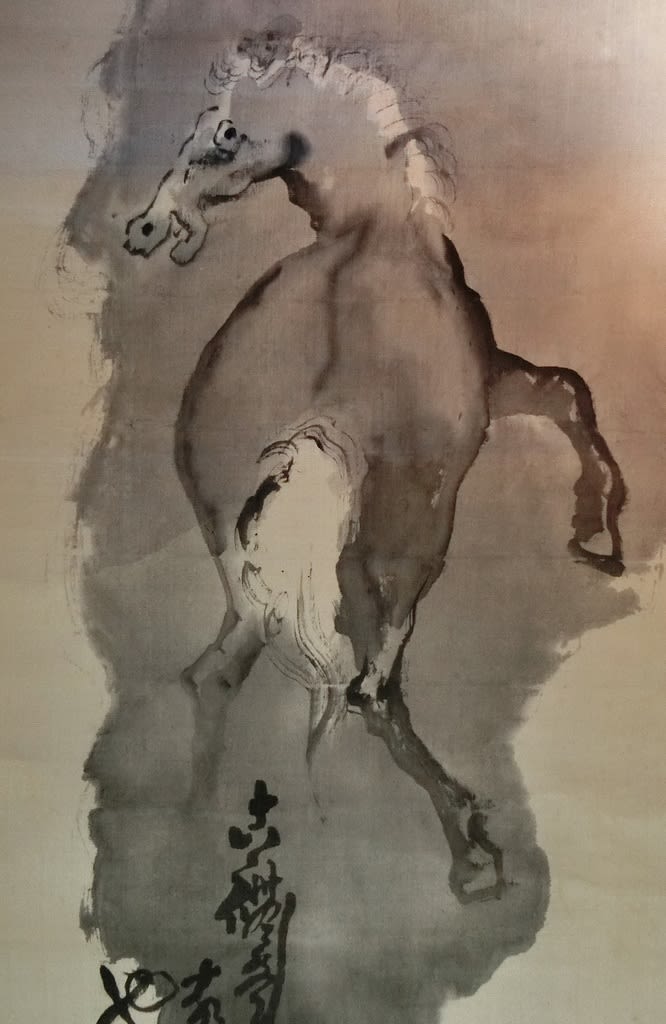

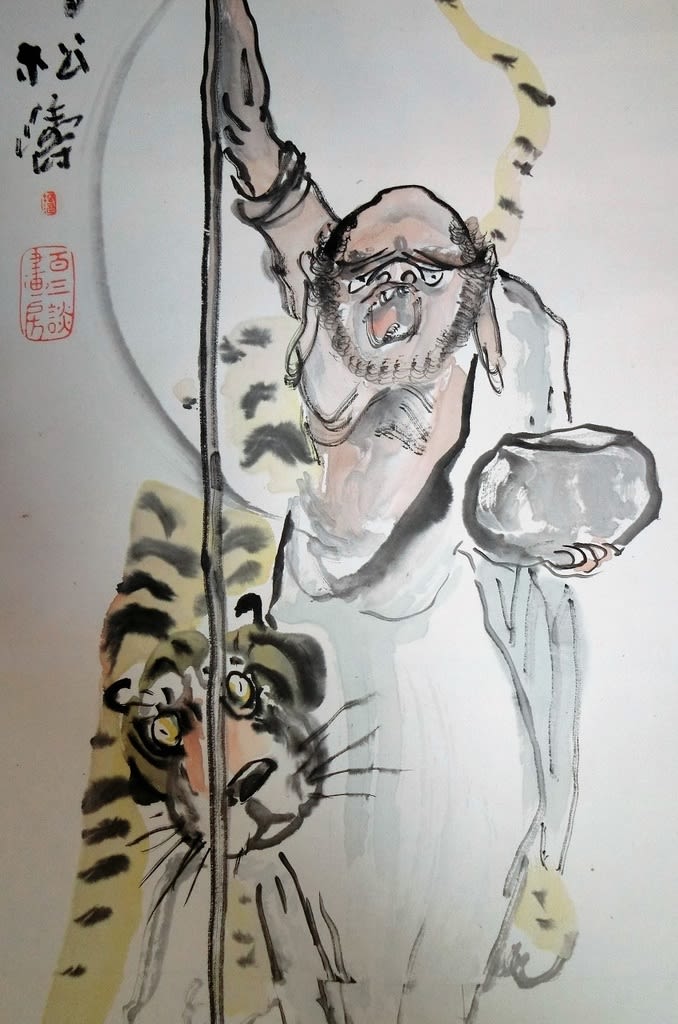

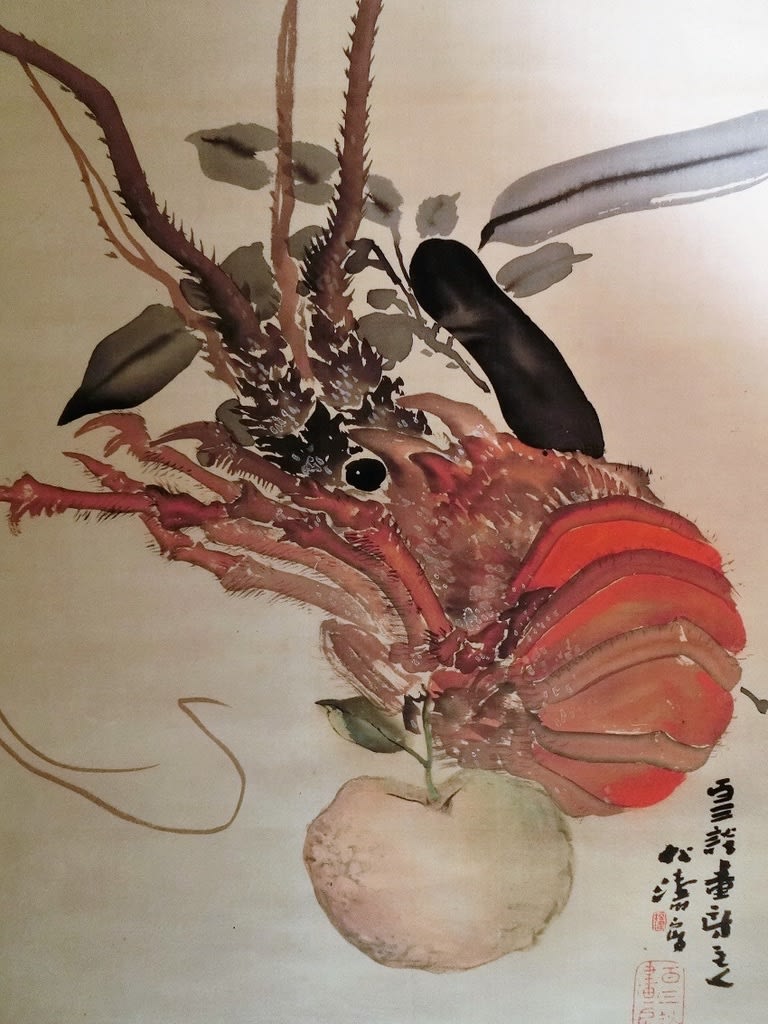

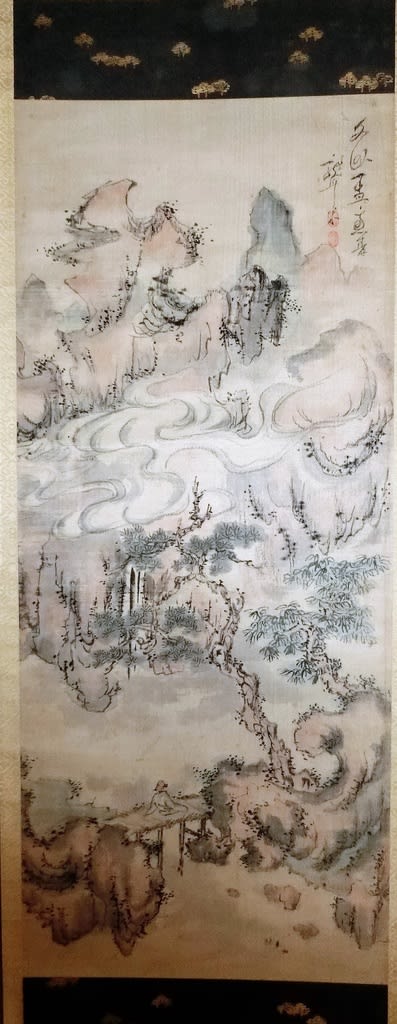

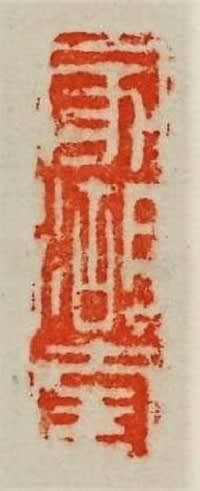

小生の蒐集作品の中には下手物食いのところがあり、人があまり見向きもしない作品、もしくは見向きもされなかった作品が多々あります。そのひとつが「楠瓊州」の作品ですが、本ブログでも一作品を紹介しています。その「楠瓊州」ですが、9月には加島美術で展覧されるという案内の葉書がきました。興味の有る方はどうぞ・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

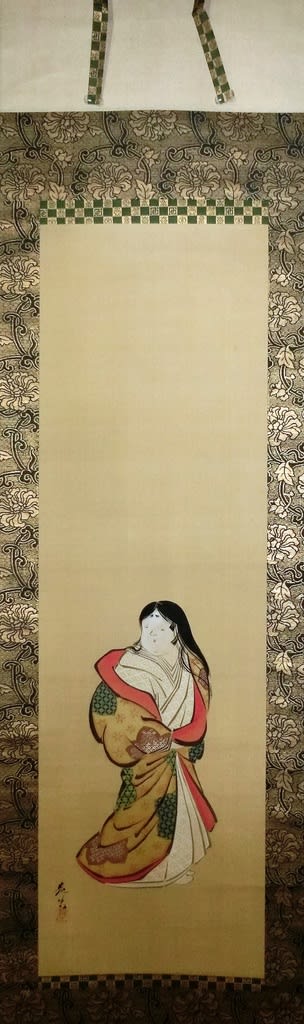

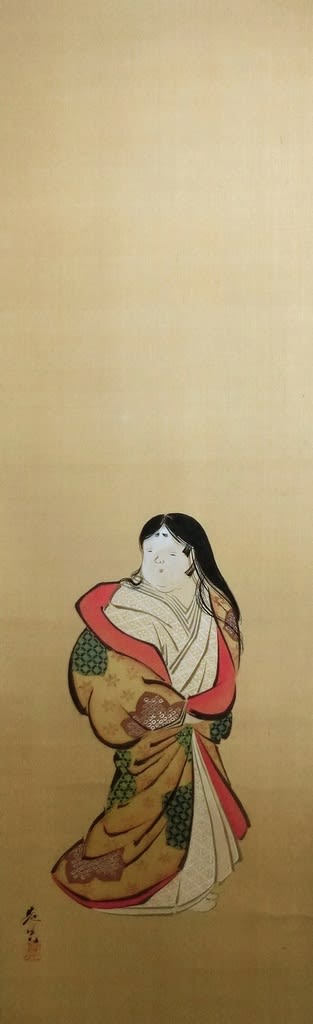

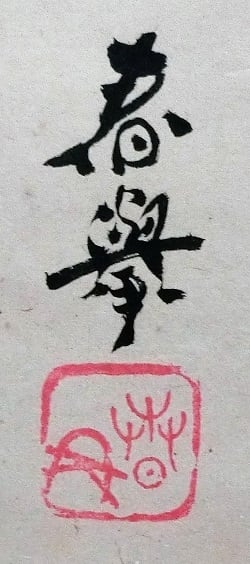

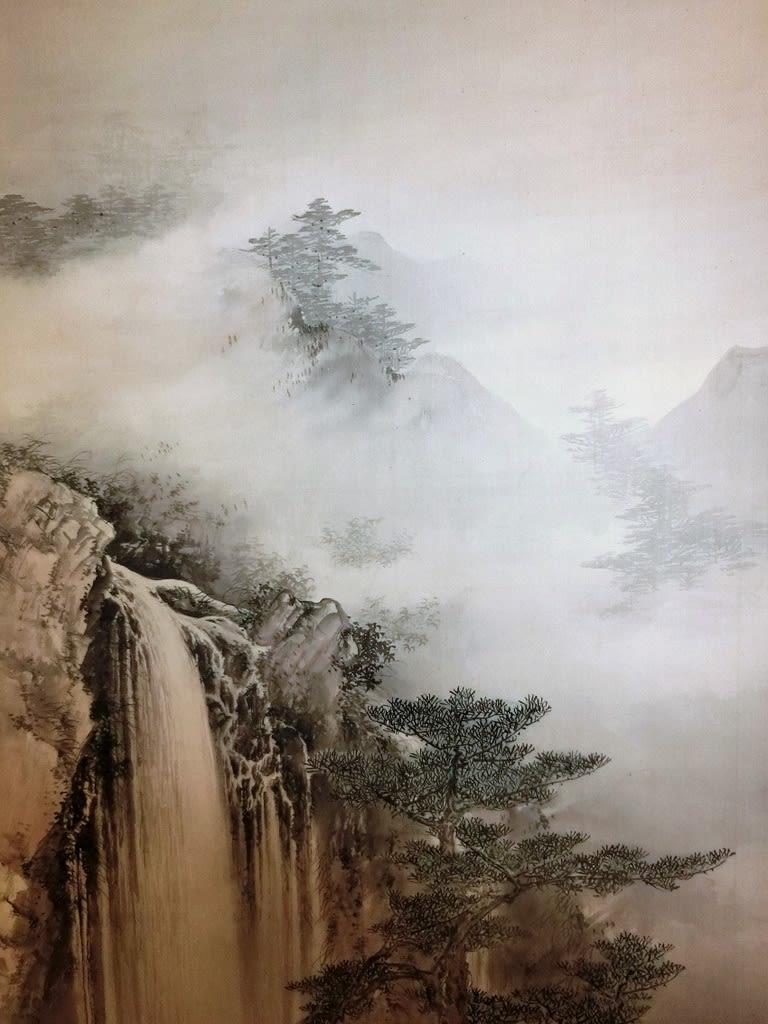

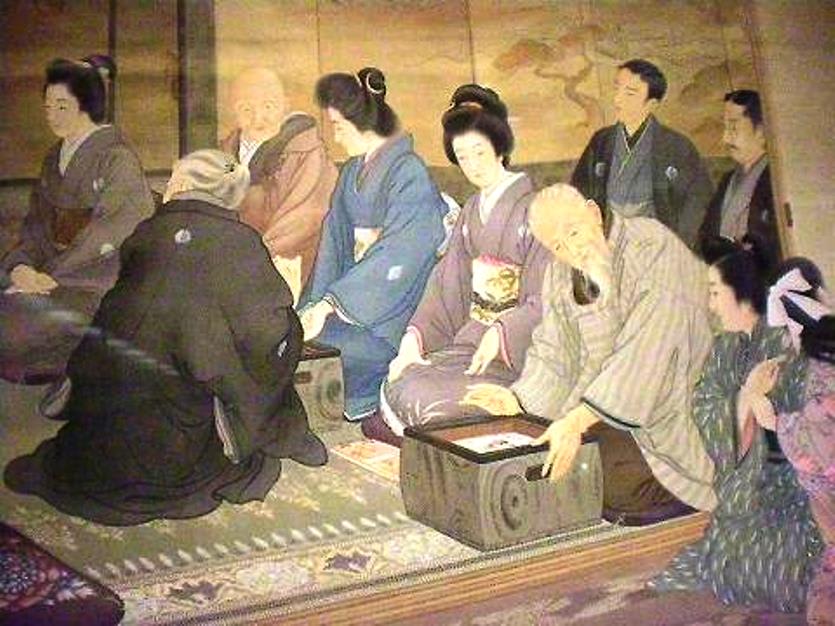

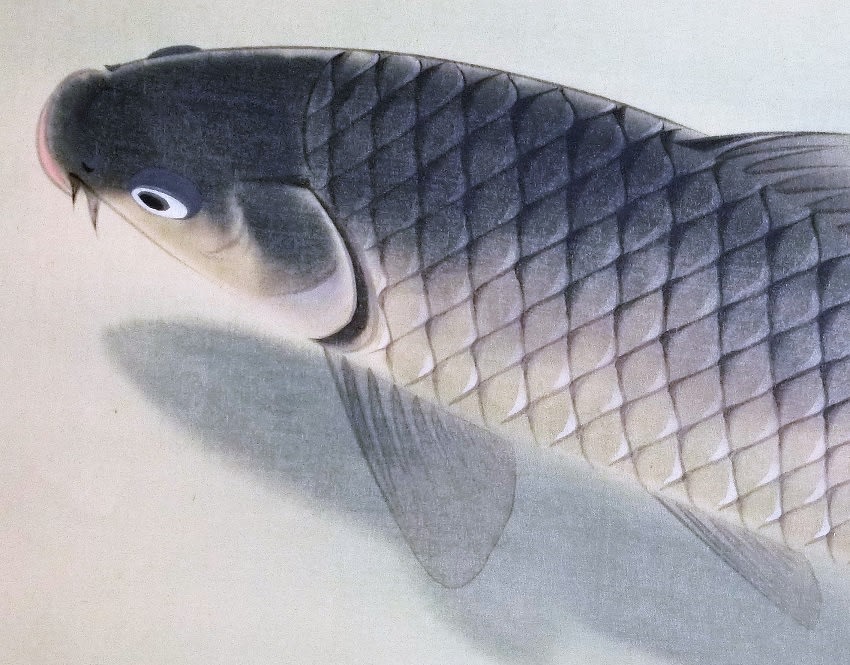

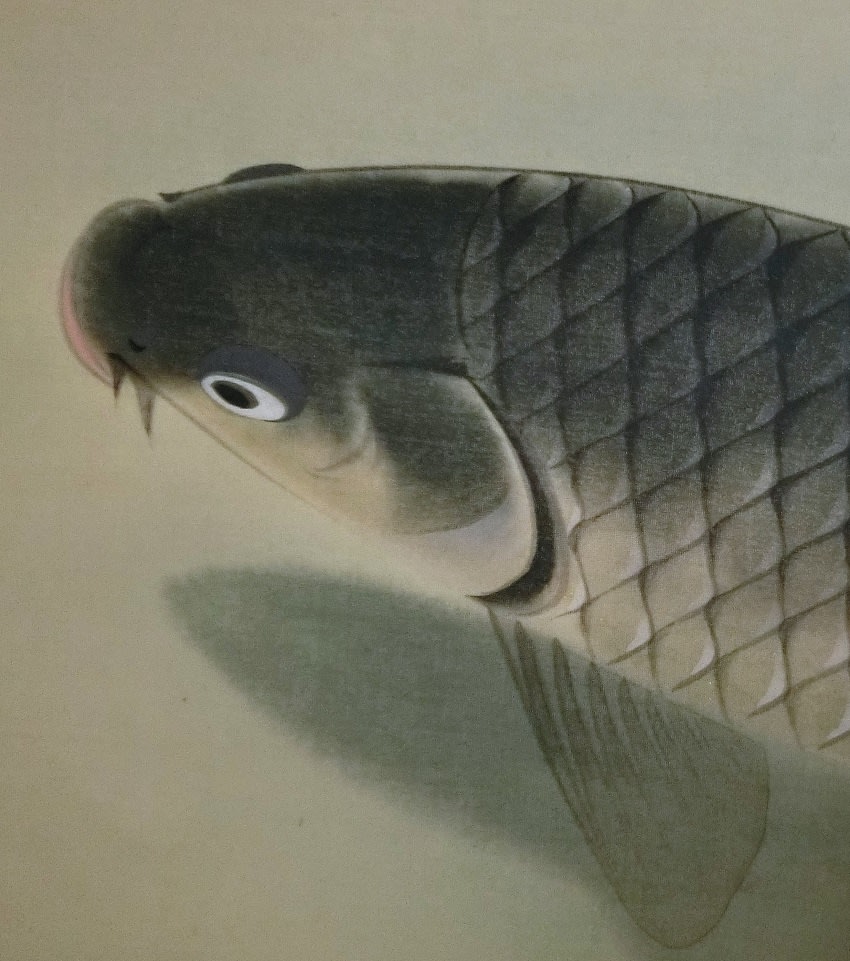

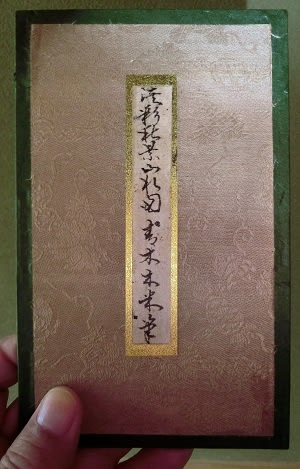

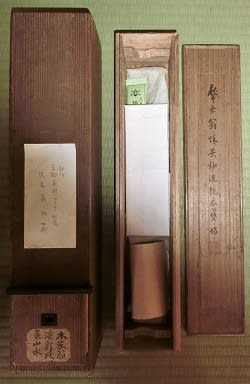

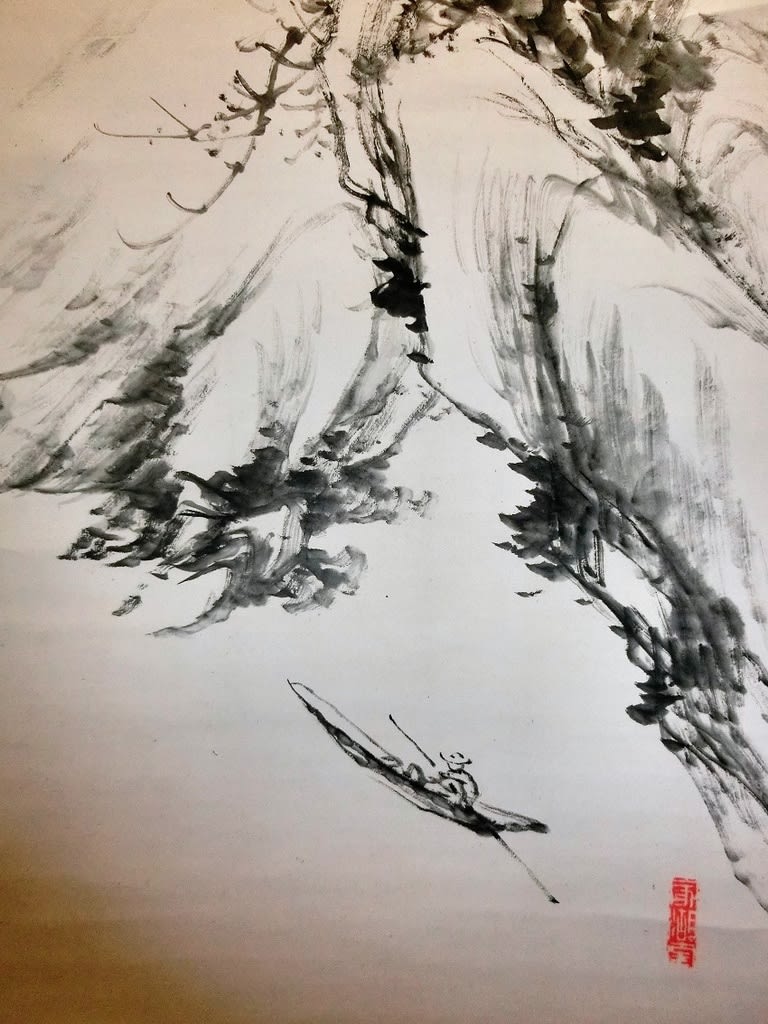

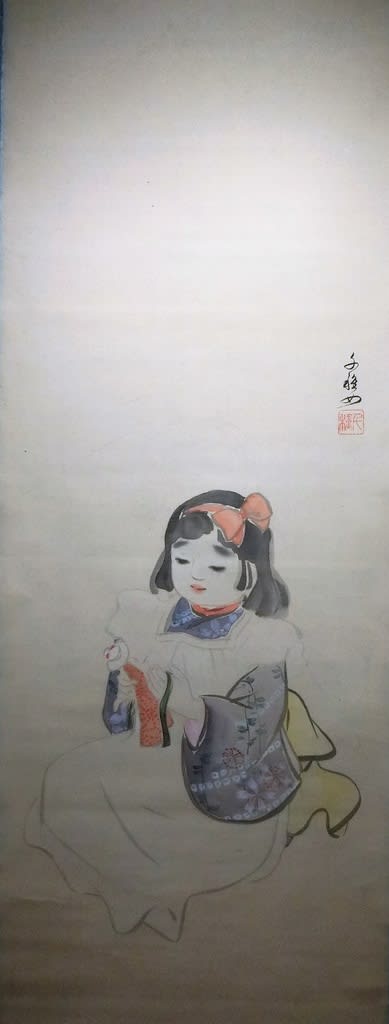

本日の作品も通常なら、見向きもされない作品かもしれません。無骨なフォルムに惹かれて購入した作品ですが、本来は水指として作られたものではなく、ただの壷であったように思います。

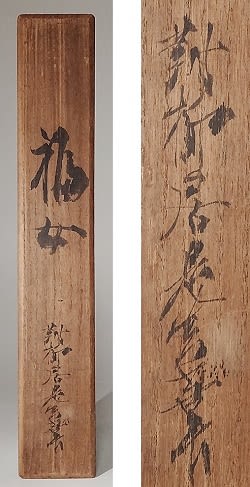

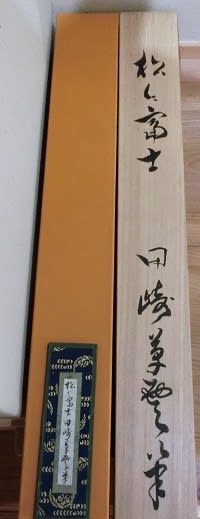

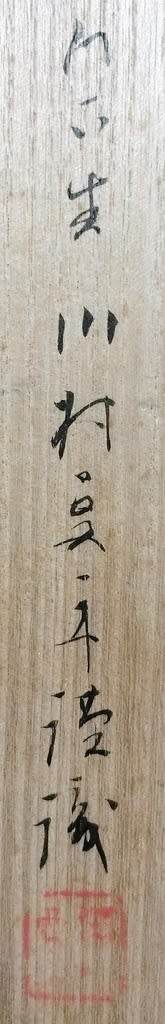

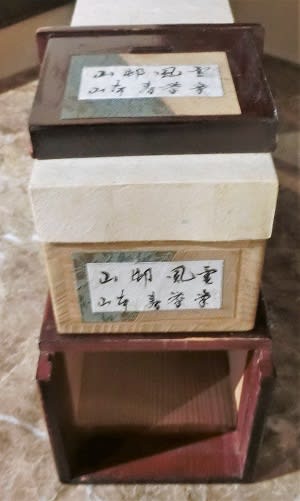

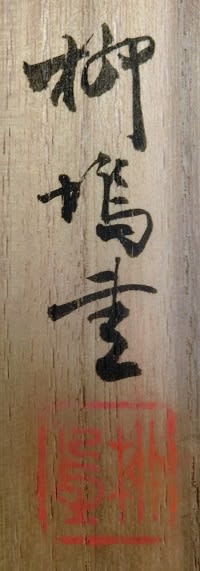

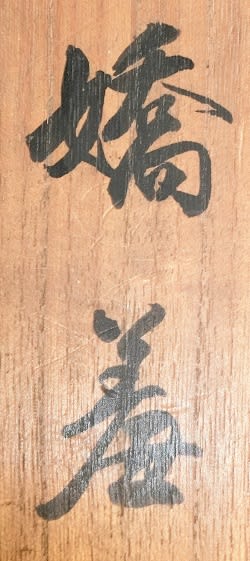

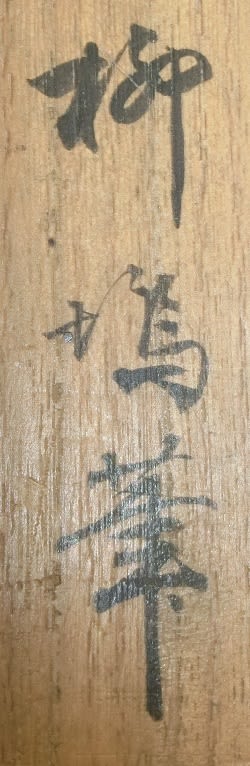

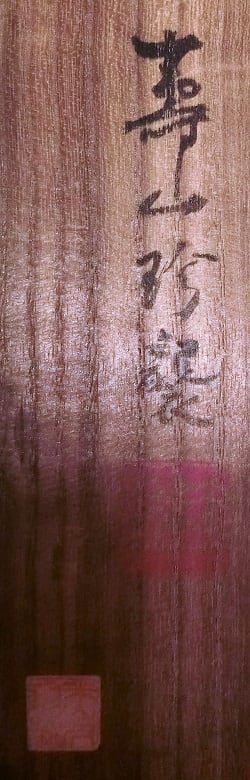

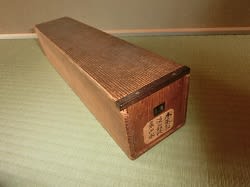

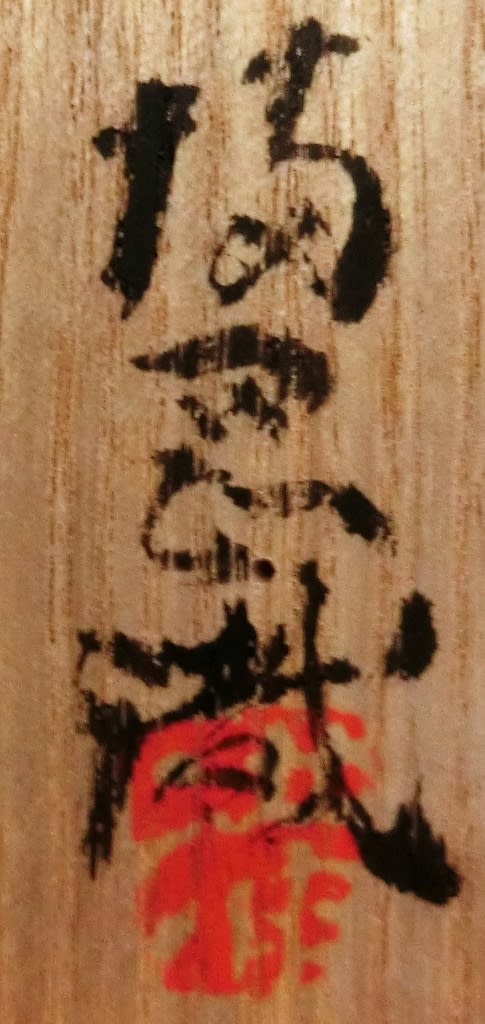

熊川手水指

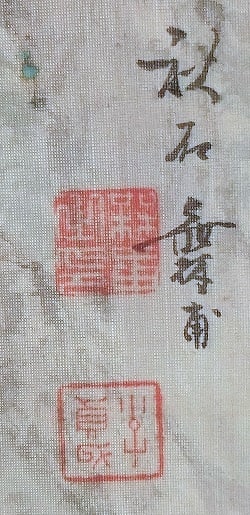

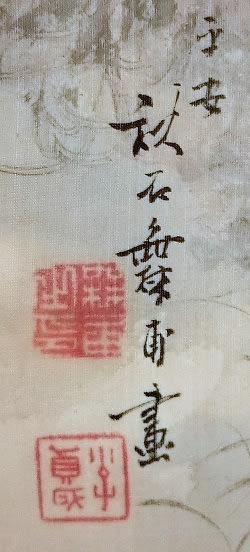

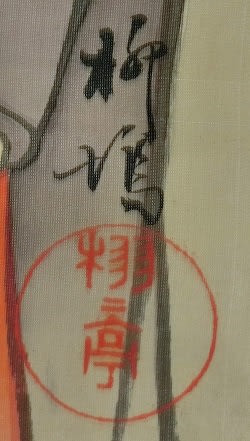

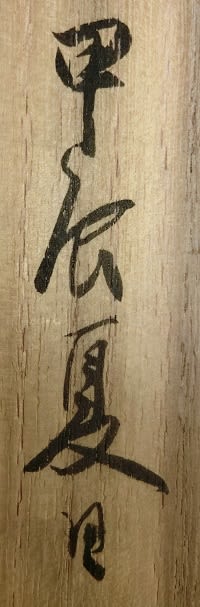

満岡忠成鑑定箱

サイズ:口径*最大胴径154*高さ174

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

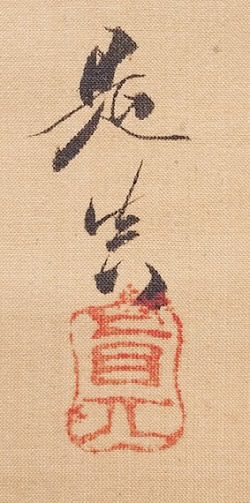

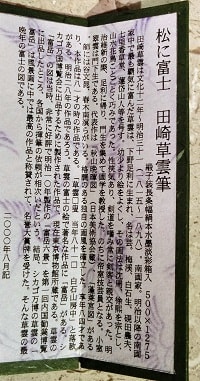

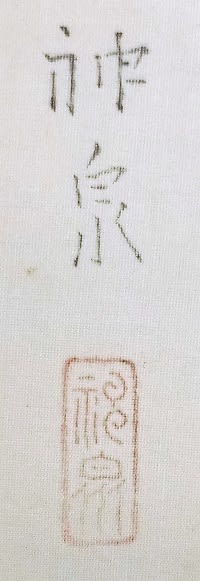

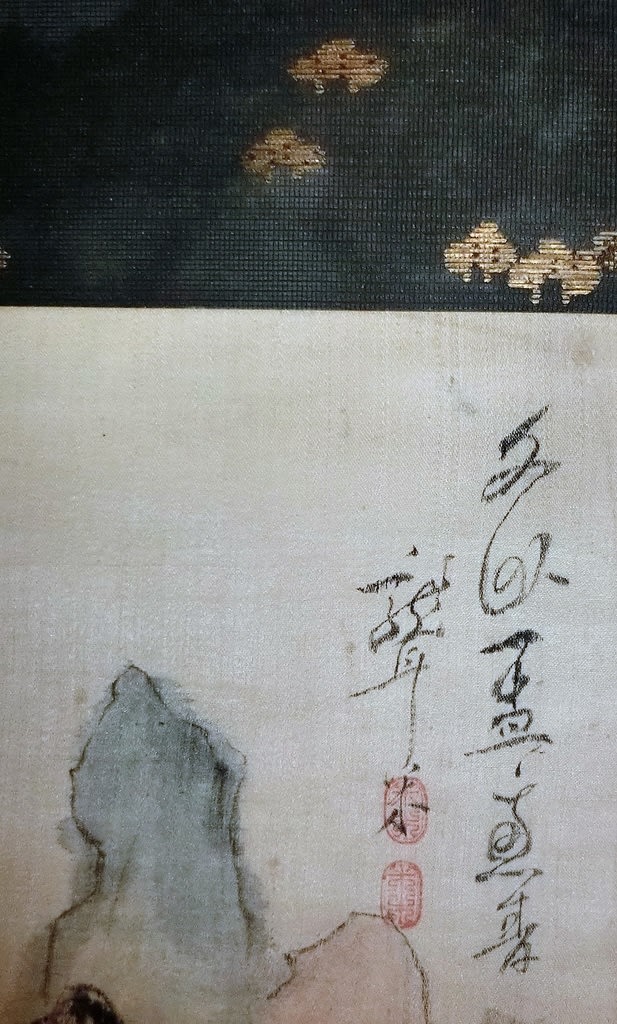

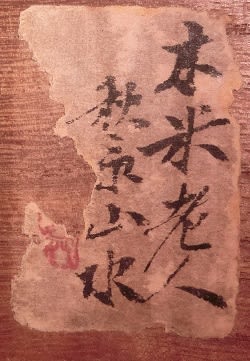

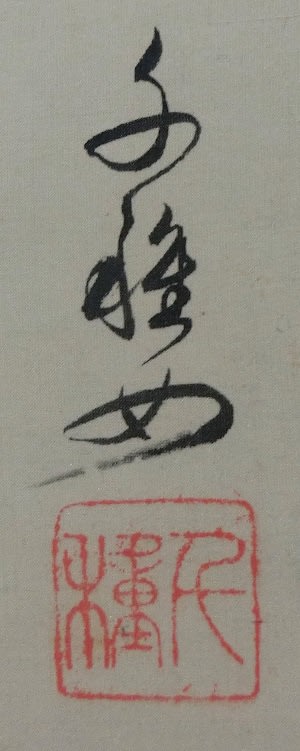

箱に記載されている「満岡忠成氏」は著名な陶磁器研究者です。来歴については下記に記しておきます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

*******************************

満岡 忠成(みつおか ただなり):1907年(明治40年)1月3日 ~1994年(平成6年)8月22日。陶磁器研究者。三重県生まれ。

1930(昭和5)年に東京帝国大学文学部美学美術史学科を卒業し、大和文華館に勤務した後、

1968(昭和43)年から京都市立芸術大学教授に就任しました。

1970(昭和45)年、ニューギニア・セピック美術を調査しました。

1972(昭和47)年、滴翠美術館館長に就任しました。

1974(昭和49)年、韓国の慶尚南道窯を訪れました。

1974(昭和49)年から1986(昭和61)年まで大手前女子大学教授を務めました。

1987(昭和62)年、小山冨士夫記念賞功績褒賞を受賞しました。

東洋陶磁史を中心に研究し、 著書に『茶の古窯』、『信楽・伊賀』等が知られています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

*******************************

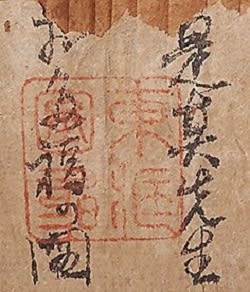

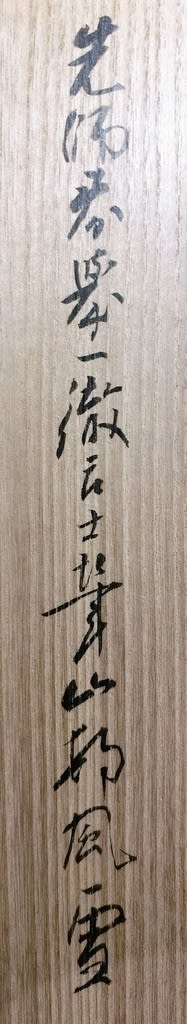

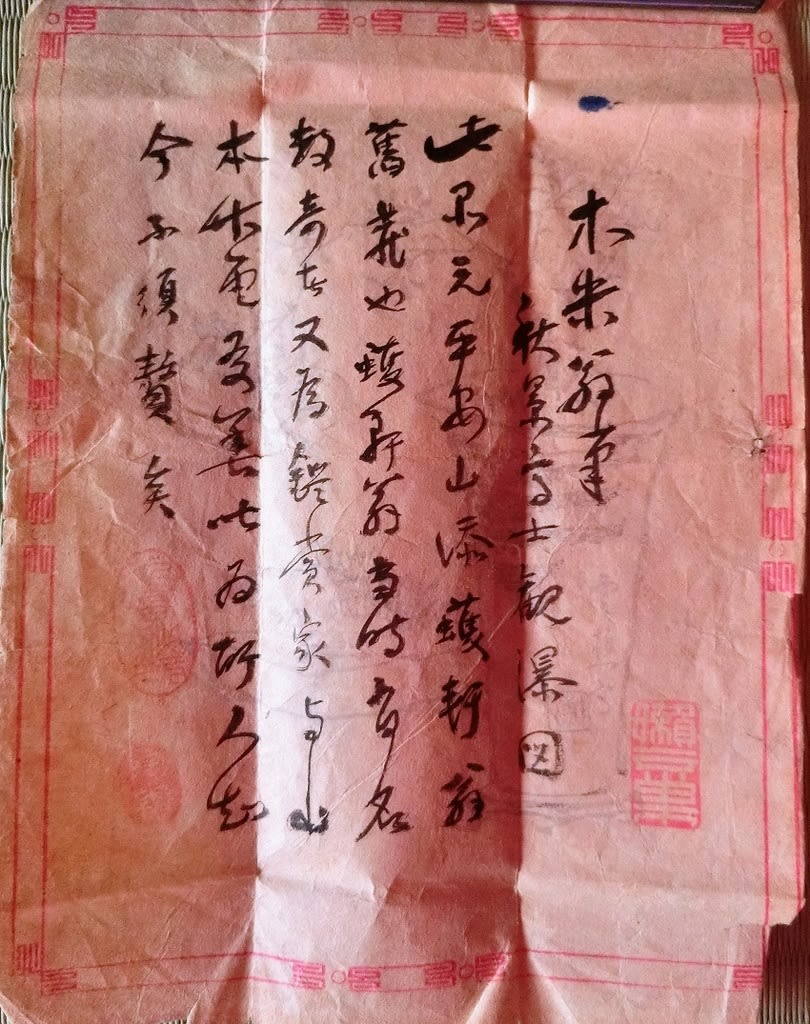

「満岡忠成」氏は加藤唐九郎で有名な「永仁の壷贋作事件」に関わっています。真作とした「小山富士夫」氏が知られていますが、真作と推薦した一人に「満岡忠成」氏が挙げられます。もっともこの事件についてはいろんな意見があって、個々の鑑識力についてどうのこうのという次元のものかどうかも小生には良くわかりません。

*******************************

*昭和18年春 小山冨士夫、奥田誠一・佐藤進三・満岡忠成らとともに東京の根津美術館で『永仁銘瓶子』を初めて見る。

*昭和21年5月 日本陶磁協会で瀬戸古窯の小長曽窯をの発掘調査を実施。佐藤進三、小山富士夫、三上次男、加藤唐九郎、満岡忠成、本田静雄などが参加。

*昭和32年 『世界陶磁全集 2』に『永仁銘瓶子』が掲載され、満岡忠成が解説を行う。

*******************************

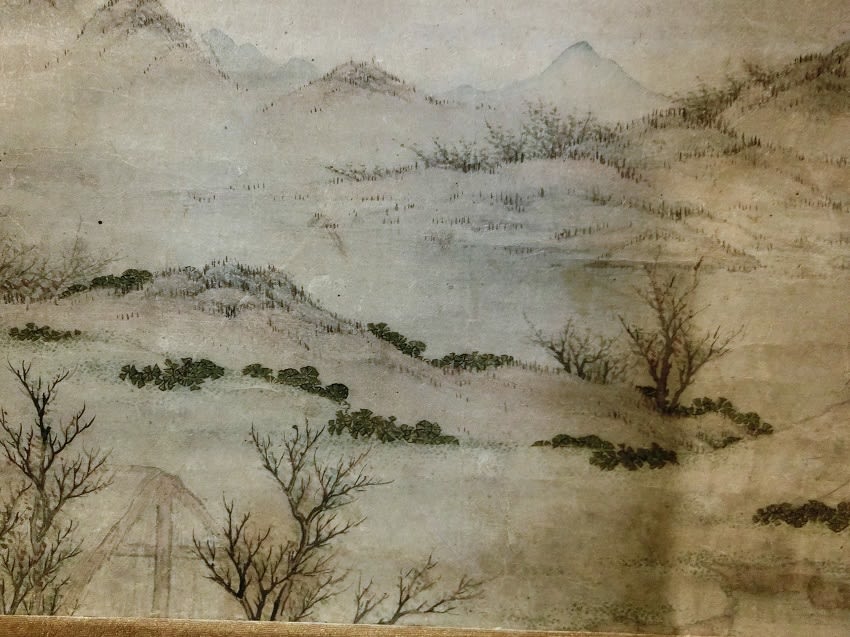

熊川(こもがい)については一般的に下記のように紹介されています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

*******************************

熊川手:熊川の名前は、室町時代以来の対日貿易港のあった慶尚(けいしょう)南道の洛東江(らくとうこう)に臨む港、熊川の地名に由来する。陶磁器では一般的にこの港から送られてくる李朝前期の16 世紀ころに焼造された高麗茶碗の一種をいいます。

*******************************

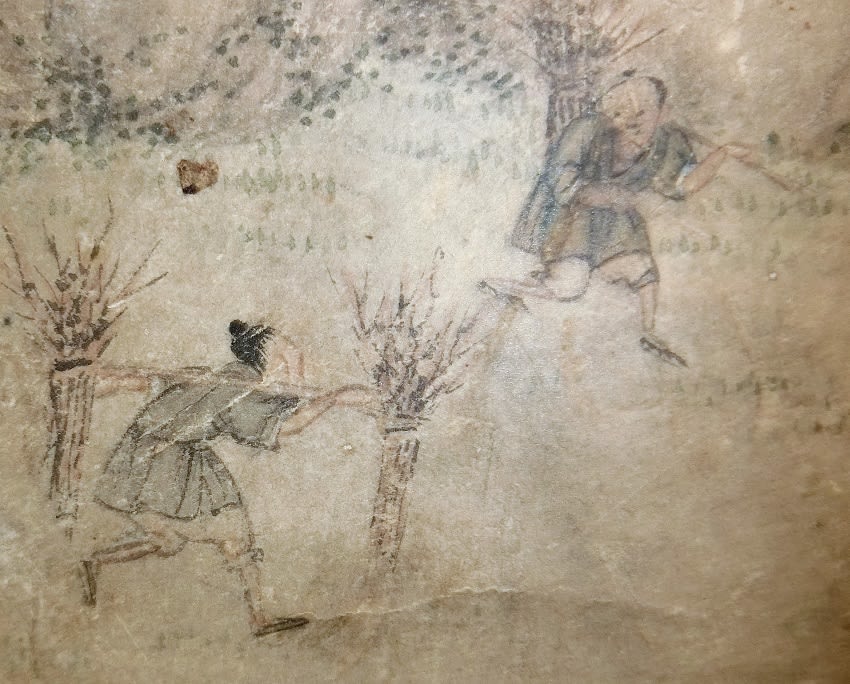

一般的には茶碗が有名でその説明は下記のとおりです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

*******************************

熊川茶碗:「熊川なり」という形に特徴があり、深めで、口べりが端反り、胴は丸く張り、高台は竹の節で比較的大きめ、高台内は丸削りで、すそから下に釉薬がかからない土見せが多く、見込みの中心には「鏡」「鏡落ち」または「輪(わ)」と呼ぶ小さな茶溜りがつくのが一般的です。また釉肌に「雨漏り」が出たものもあります。熊川茶碗には、「真熊川(まこもがい)」、「鬼熊川(おにこもがい)」、「紫熊川(むらさきこもがい)」などがあります。

「真熊川」:作風は端正で、やや深め、高台も高く、素地が白めのこまかい土で、釉は薄い枇杷色、柔らかく滑らかで細かい貫入があります。古人は、咸鏡道(かんきょうどう)の熊川の産と伝えて、真熊川のなかで特に上手のものを、その和音を訛って「かがんどう(河澗道・咸鏡道)」とか「かがんと手」と呼びました。

「鬼熊川」:真熊川にくらべ下手で、荒い感じがあるのでこの名があります。形は、やや浅めで、高台が低く、見込みは広いものが多く、鏡が無いものもあります。時代は真熊川より下るとされています。

「紫熊川」:素地が赤土で釉肌が紫がかって見えるものです。

*******************************

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

茶碗が作られていたということで、水指も作られていたというのは疑問で、壷の形状のものを水指に見立てたというのが正解のように思います。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

時代が李朝前期ということは当方の浅学では特定できません。高麗李朝に詳しい方の助言を待つしかありませんが、鑑定も「熊川手」とありますので、「熊川風」という意図なのかもしれません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

水指よりも花入などに面白うそうな作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

小生の下手好きは骨董だけにしておきたい。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本日の作品も通常なら、見向きもされない作品かもしれません。無骨なフォルムに惹かれて購入した作品ですが、本来は水指として作られたものではなく、ただの壷であったように思います。

熊川手水指

満岡忠成鑑定箱

サイズ:口径*最大胴径154*高さ174

Image may be NSFW.

Clik here to view.

箱に記載されている「満岡忠成氏」は著名な陶磁器研究者です。来歴については下記に記しておきます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*******************************

満岡 忠成(みつおか ただなり):1907年(明治40年)1月3日 ~1994年(平成6年)8月22日。陶磁器研究者。三重県生まれ。

1930(昭和5)年に東京帝国大学文学部美学美術史学科を卒業し、大和文華館に勤務した後、

1968(昭和43)年から京都市立芸術大学教授に就任しました。

1970(昭和45)年、ニューギニア・セピック美術を調査しました。

1972(昭和47)年、滴翠美術館館長に就任しました。

1974(昭和49)年、韓国の慶尚南道窯を訪れました。

1974(昭和49)年から1986(昭和61)年まで大手前女子大学教授を務めました。

1987(昭和62)年、小山冨士夫記念賞功績褒賞を受賞しました。

東洋陶磁史を中心に研究し、 著書に『茶の古窯』、『信楽・伊賀』等が知られています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*******************************

「満岡忠成」氏は加藤唐九郎で有名な「永仁の壷贋作事件」に関わっています。真作とした「小山富士夫」氏が知られていますが、真作と推薦した一人に「満岡忠成」氏が挙げられます。もっともこの事件についてはいろんな意見があって、個々の鑑識力についてどうのこうのという次元のものかどうかも小生には良くわかりません。

*******************************

*昭和18年春 小山冨士夫、奥田誠一・佐藤進三・満岡忠成らとともに東京の根津美術館で『永仁銘瓶子』を初めて見る。

*昭和21年5月 日本陶磁協会で瀬戸古窯の小長曽窯をの発掘調査を実施。佐藤進三、小山富士夫、三上次男、加藤唐九郎、満岡忠成、本田静雄などが参加。

*昭和32年 『世界陶磁全集 2』に『永仁銘瓶子』が掲載され、満岡忠成が解説を行う。

*******************************

熊川(こもがい)については一般的に下記のように紹介されています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*******************************

熊川手:熊川の名前は、室町時代以来の対日貿易港のあった慶尚(けいしょう)南道の洛東江(らくとうこう)に臨む港、熊川の地名に由来する。陶磁器では一般的にこの港から送られてくる李朝前期の16 世紀ころに焼造された高麗茶碗の一種をいいます。

*******************************

一般的には茶碗が有名でその説明は下記のとおりです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*******************************

熊川茶碗:「熊川なり」という形に特徴があり、深めで、口べりが端反り、胴は丸く張り、高台は竹の節で比較的大きめ、高台内は丸削りで、すそから下に釉薬がかからない土見せが多く、見込みの中心には「鏡」「鏡落ち」または「輪(わ)」と呼ぶ小さな茶溜りがつくのが一般的です。また釉肌に「雨漏り」が出たものもあります。熊川茶碗には、「真熊川(まこもがい)」、「鬼熊川(おにこもがい)」、「紫熊川(むらさきこもがい)」などがあります。

「真熊川」:作風は端正で、やや深め、高台も高く、素地が白めのこまかい土で、釉は薄い枇杷色、柔らかく滑らかで細かい貫入があります。古人は、咸鏡道(かんきょうどう)の熊川の産と伝えて、真熊川のなかで特に上手のものを、その和音を訛って「かがんどう(河澗道・咸鏡道)」とか「かがんと手」と呼びました。

「鬼熊川」:真熊川にくらべ下手で、荒い感じがあるのでこの名があります。形は、やや浅めで、高台が低く、見込みは広いものが多く、鏡が無いものもあります。時代は真熊川より下るとされています。

「紫熊川」:素地が赤土で釉肌が紫がかって見えるものです。

*******************************

Image may be NSFW.

Clik here to view.

茶碗が作られていたということで、水指も作られていたというのは疑問で、壷の形状のものを水指に見立てたというのが正解のように思います。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

時代が李朝前期ということは当方の浅学では特定できません。高麗李朝に詳しい方の助言を待つしかありませんが、鑑定も「熊川手」とありますので、「熊川風」という意図なのかもしれません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

水指よりも花入などに面白うそうな作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

小生の下手好きは骨董だけにしておきたい。