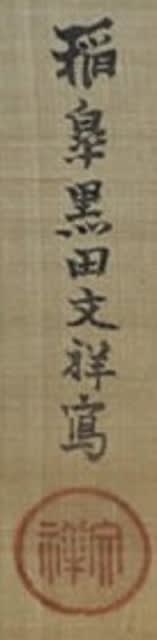

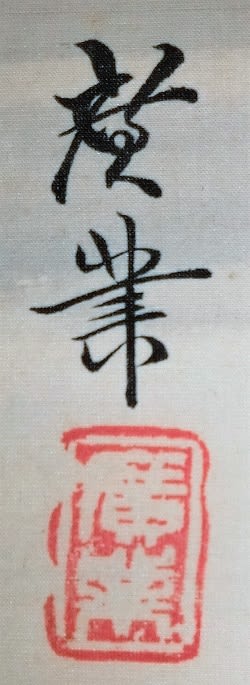

本日は源内焼で同型の図柄の多い「獅子香炉文」の作品についての考察です。

源内焼 その101 三彩獅子香炉文角皿

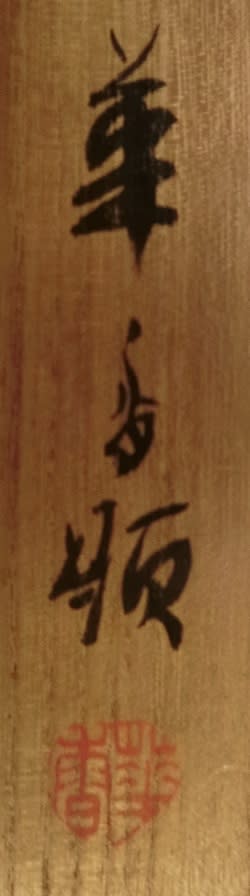

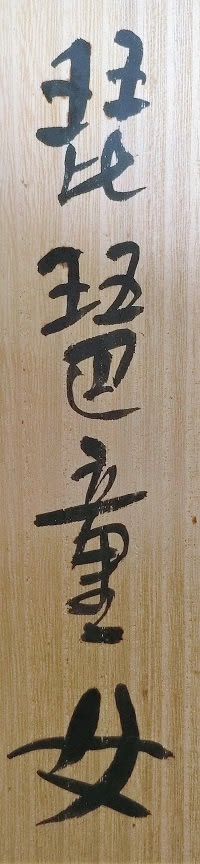

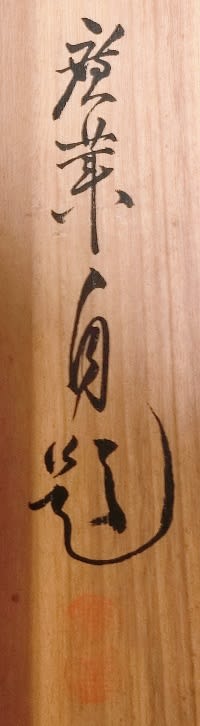

合箱入

作品サイズ:幅190*奥行190*高さ30

![]()

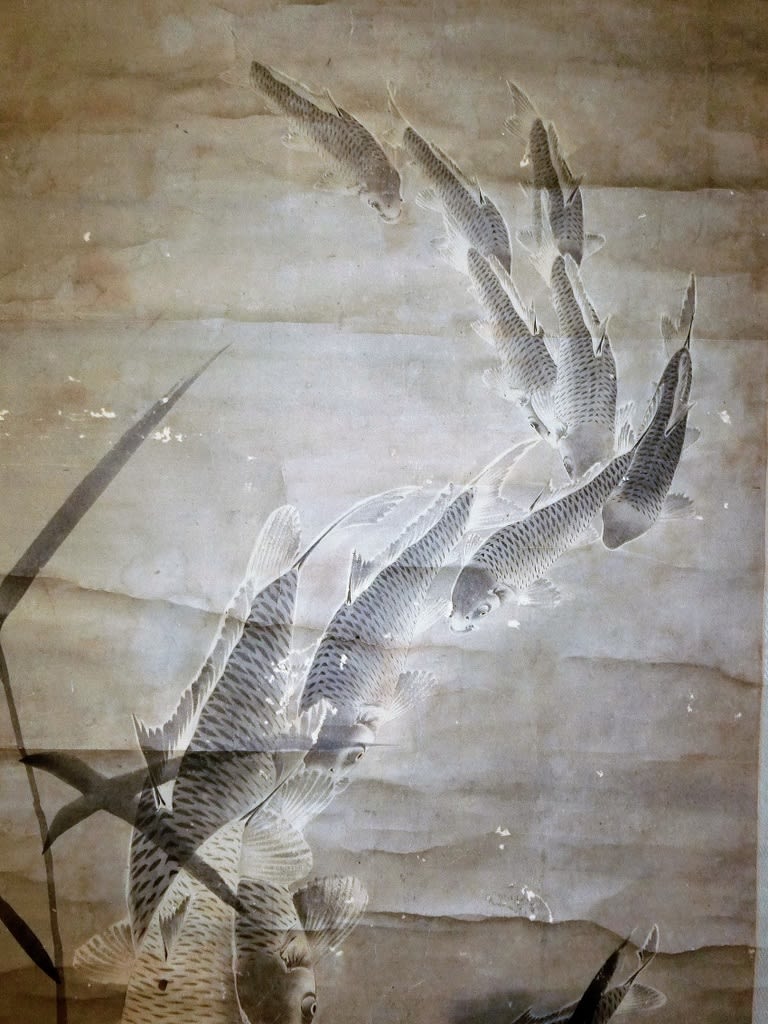

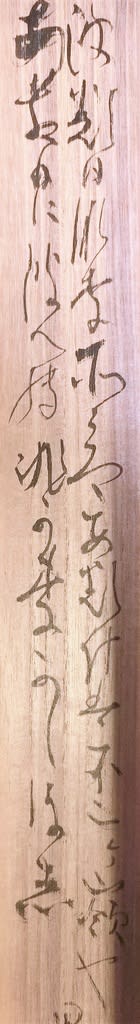

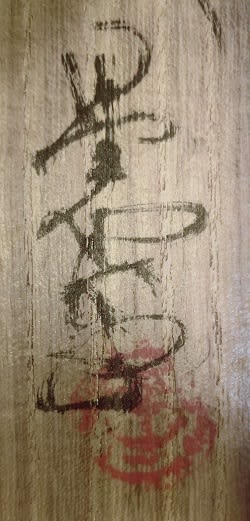

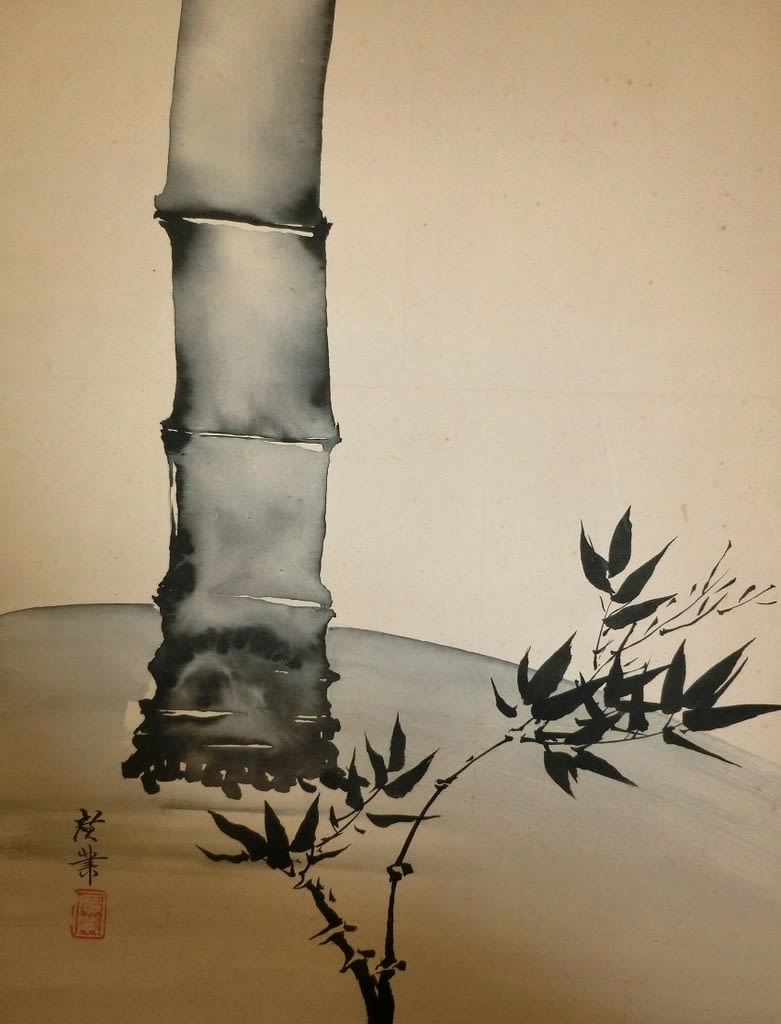

同型の作品は下記にもあるように所蔵作品の「その4」(角皿)、「その38」、「その87」(角鉢)がありますが、いずれも獅子は鉢では右向きです。

![]()

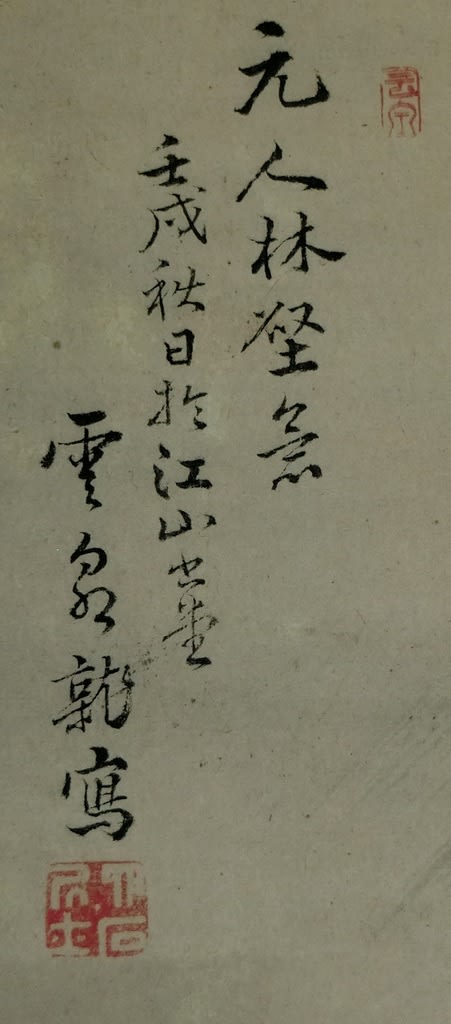

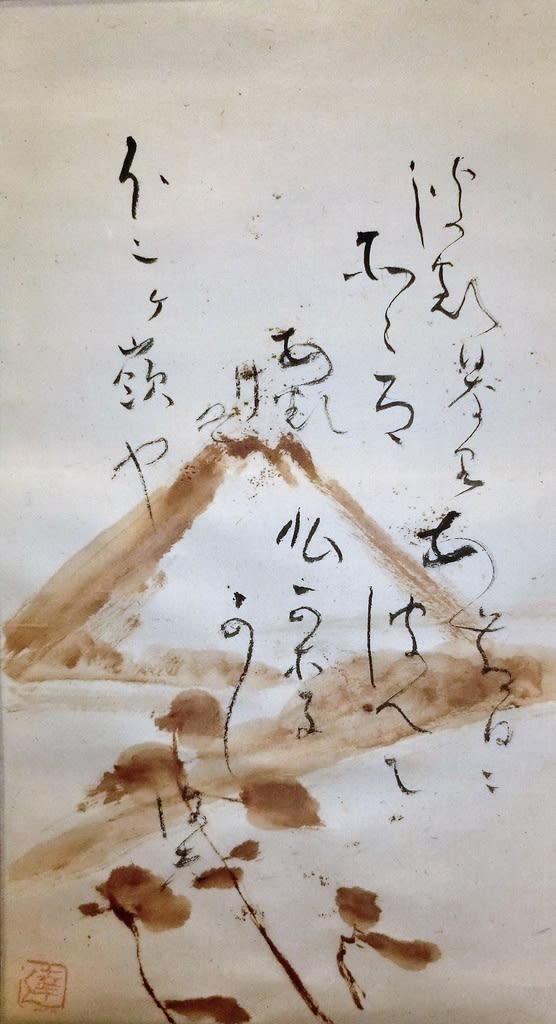

「その57」は硯屏であるが本作品と同じく左向きとなっています。

![]()

右向きだろう左向きであろうとあまり作品の評価には違いはなく、蒐集する側にとっては色合いのほうが好みがありますね。

![]()

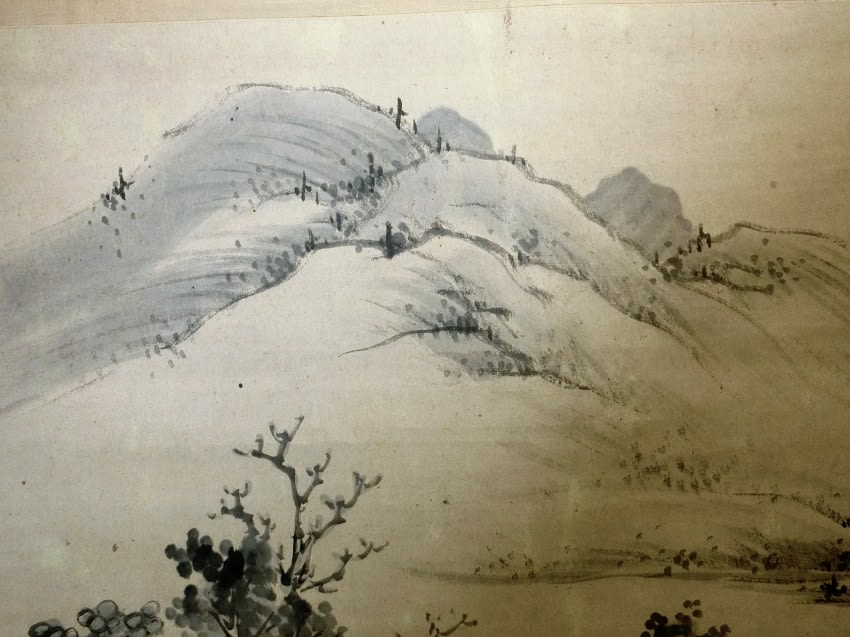

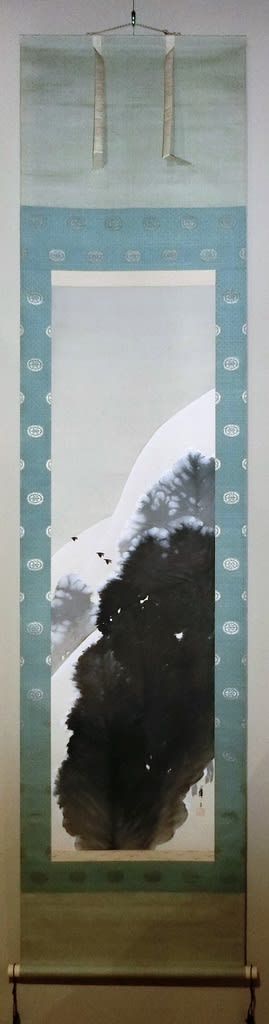

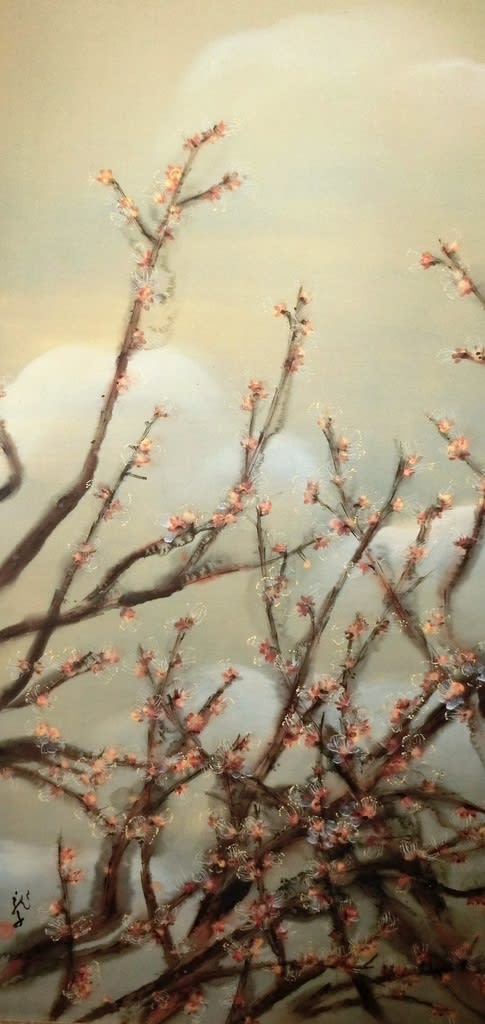

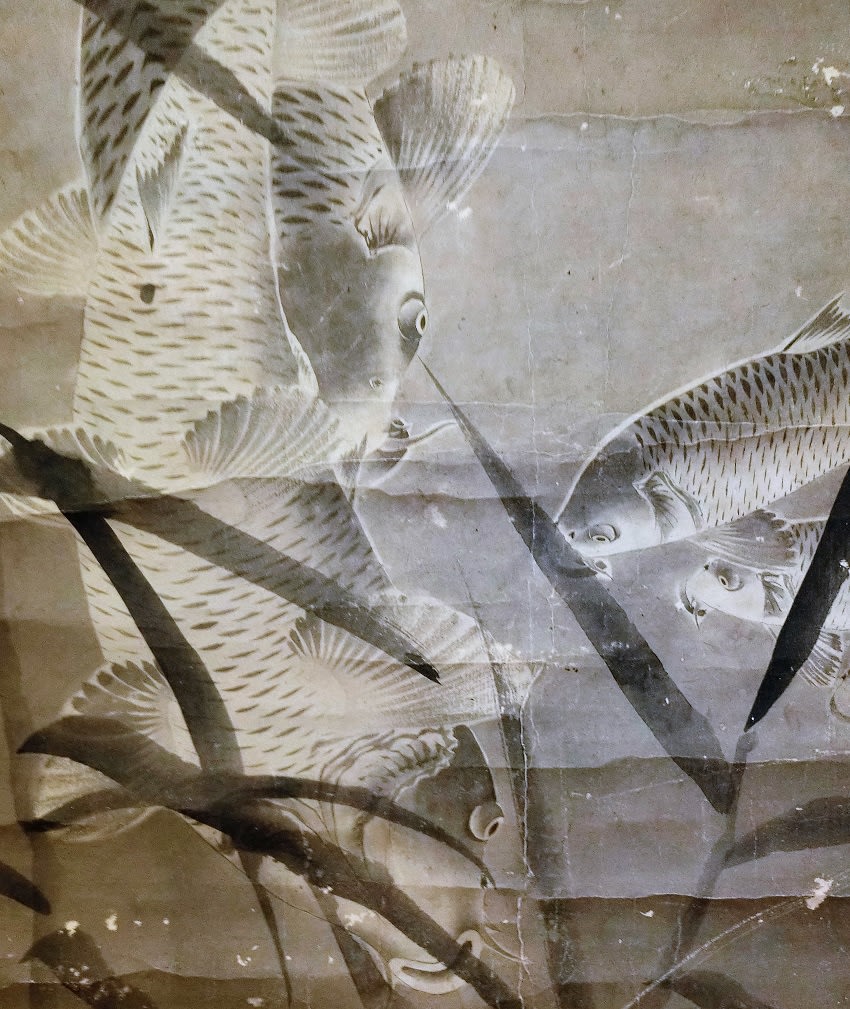

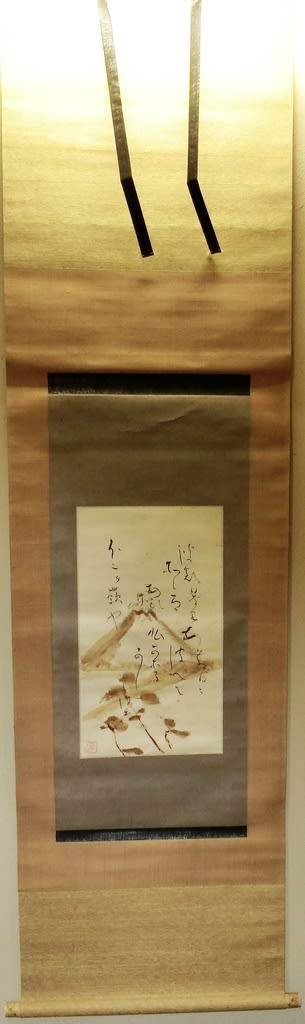

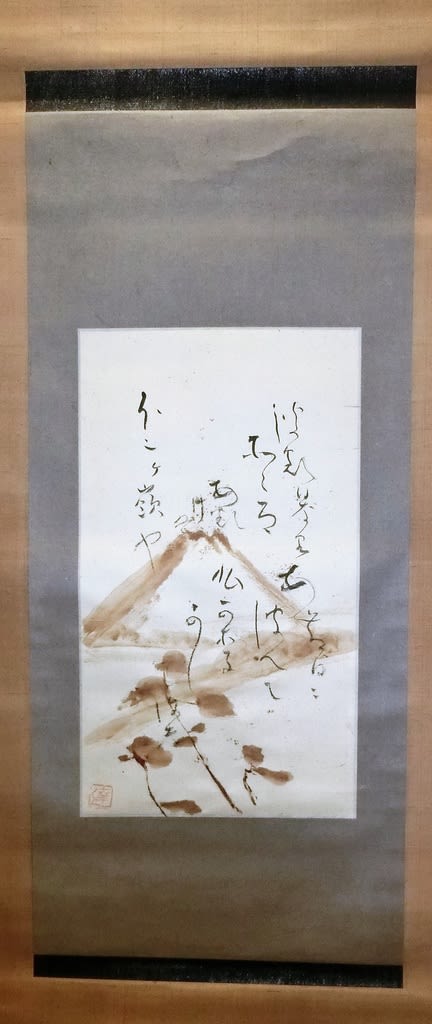

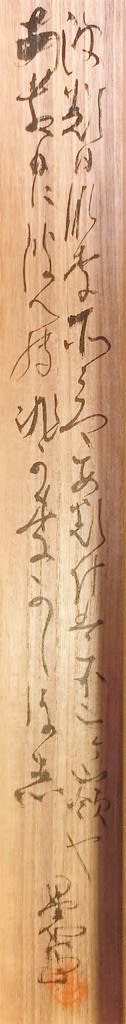

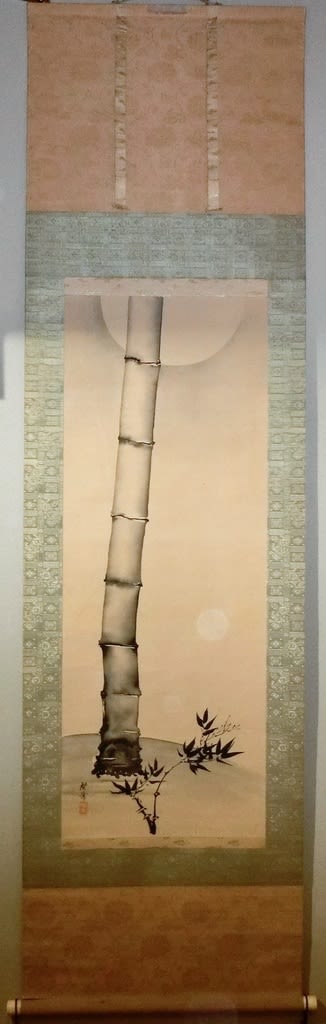

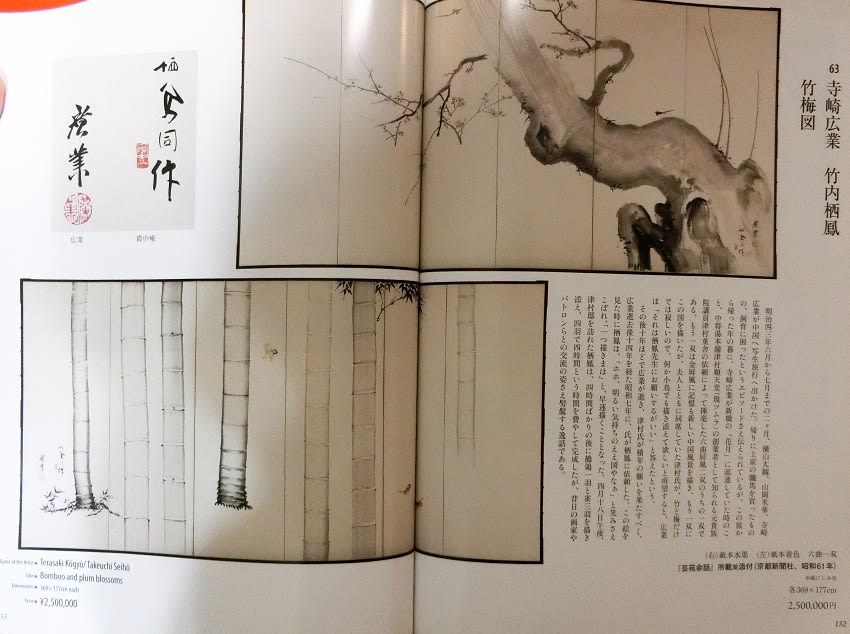

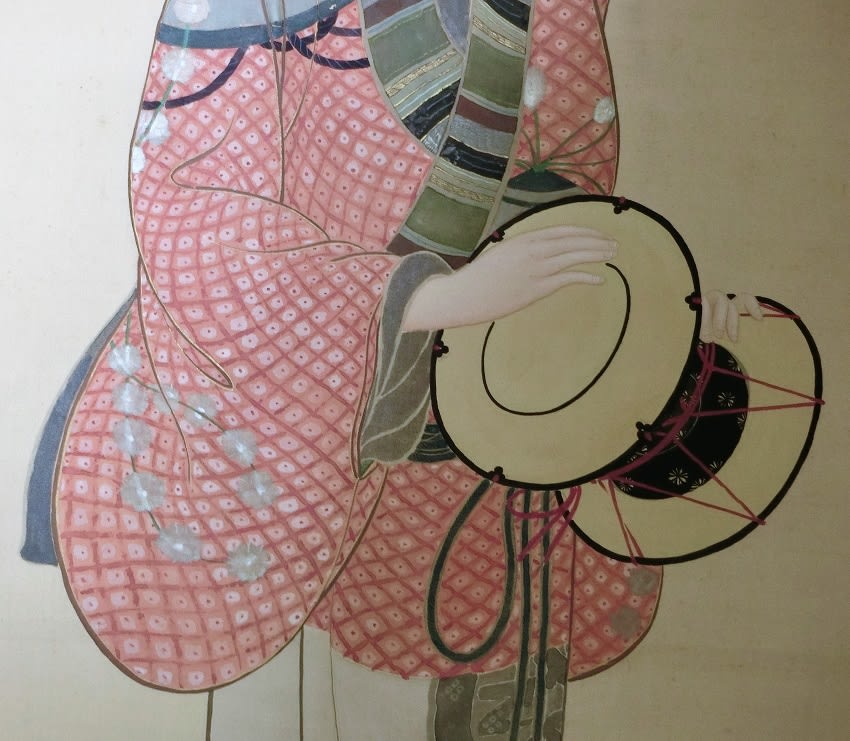

屏風の作品は裏には山水画があり、こちらはまたその面白みが味わいとなっています。

![]()

五島美術館発刊の「平賀源内のまなざし 源内焼」には作品「NO45」、「NO83」、「NO106」、「NO107」が同型の作品が掲載されています。掲載されている作品も鉢は獅子は右向き、皿と硯屏は左向きの図柄になっています。

![]()

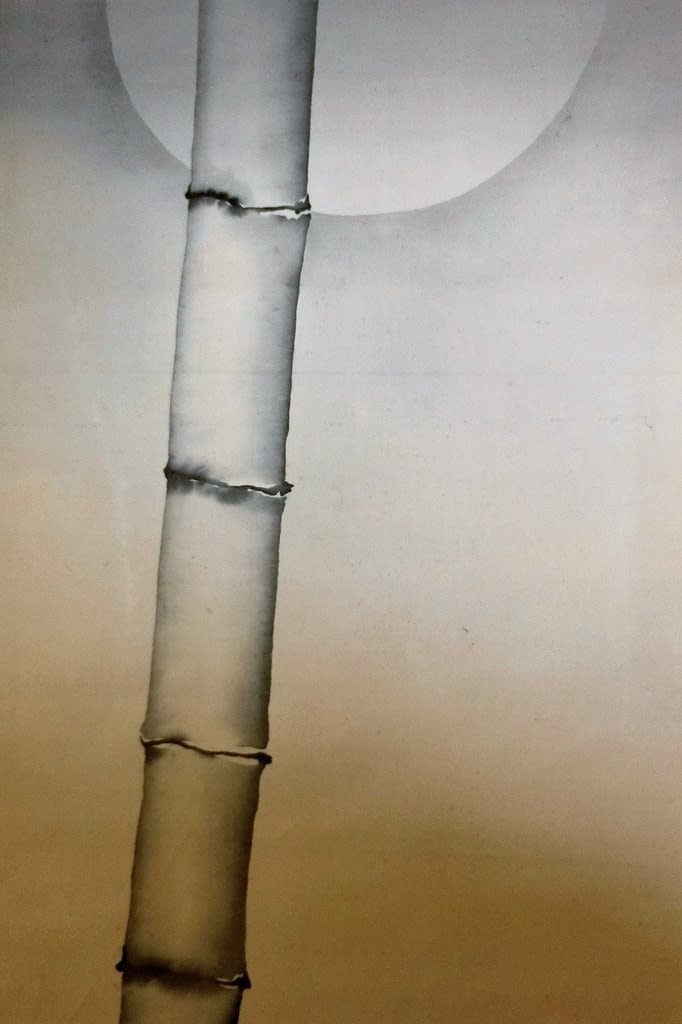

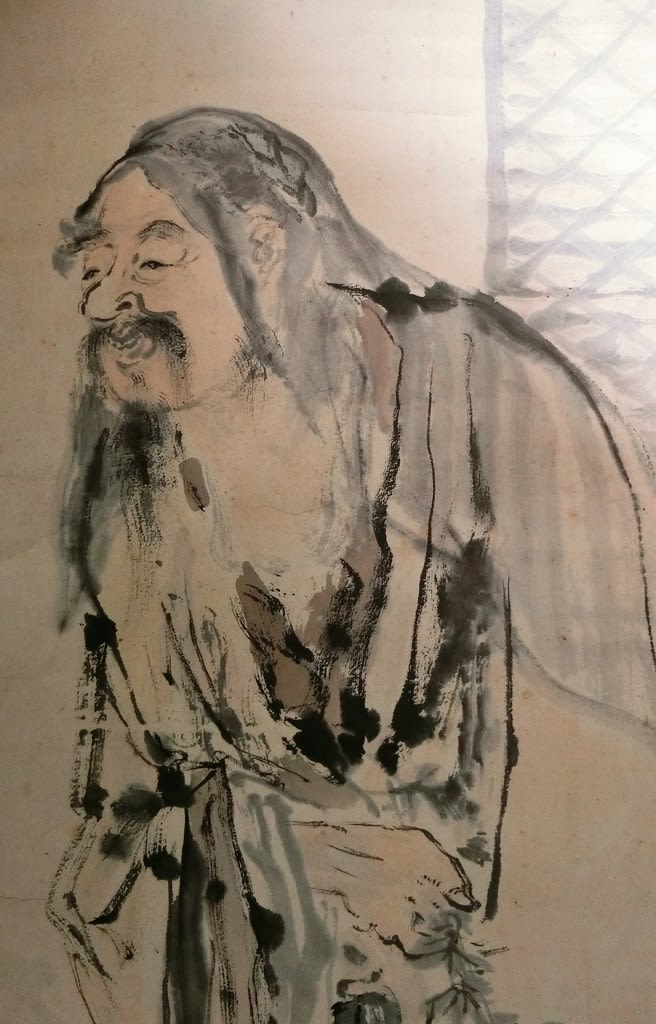

香気が立ち上る香炉を覗く獅子の構図を額縁の意匠となっており、額縁の籠目がキリッと全体を引き締めています。

![]()

源内焼を代表する図柄といえます。香炉から立ち上がる香気を覗き込む獅子の図柄の謂れの詳細は現在不明です。

![]()

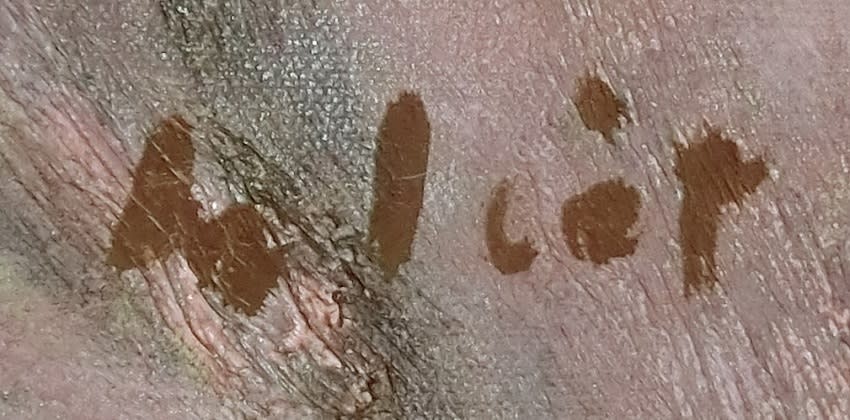

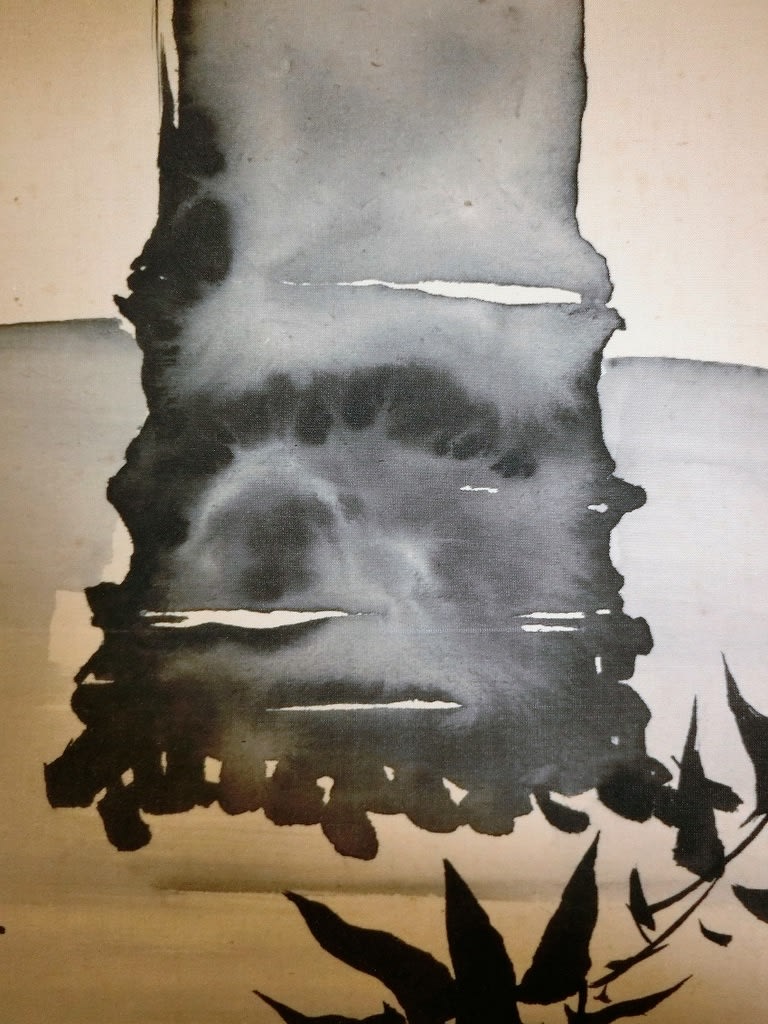

源内焼は多色を使った作品の評価が高いのですが、一部には多色を使うことによって、型の甘さを補っている作品もありますので、一概に多色を使った作品が優品とは限りません。

![]()

本作品はそういう点はなく、またこれほど無傷な作品はあまりないので貴重な作品と思われます。鉢に比べると皿はサイズが一回り小さくなります。

![]()

揃い物として使用品として売られたのか、飾りとして売られてたのかは不明ですが、釉薬の色のバリエーションが豊富なことからやはり飾り皿として売られたのではないかと推察されます。

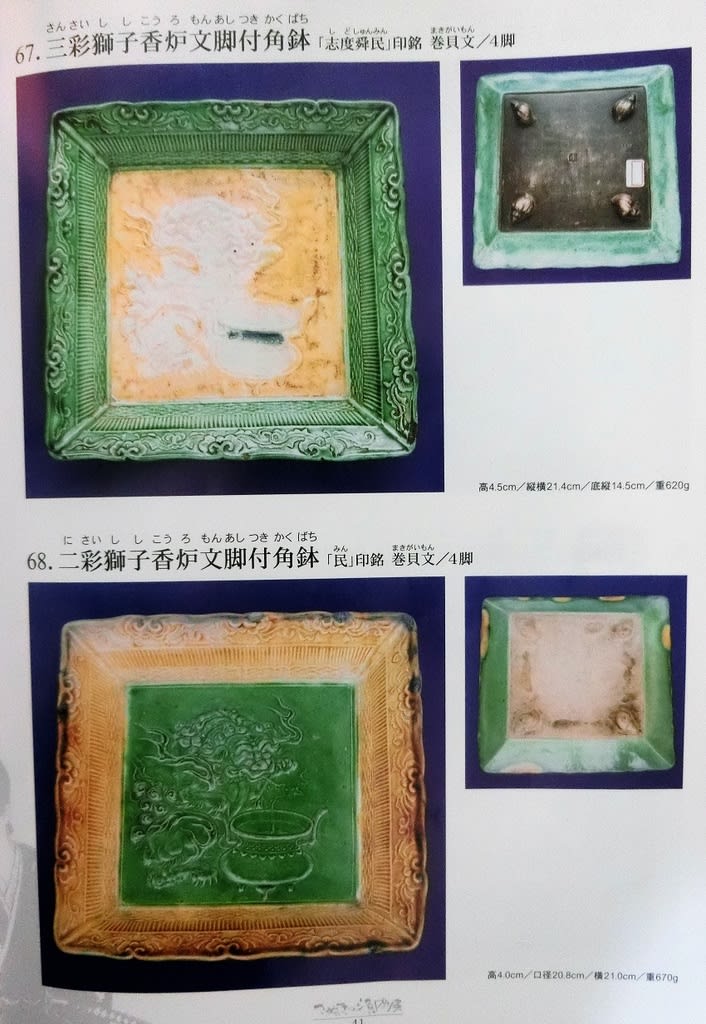

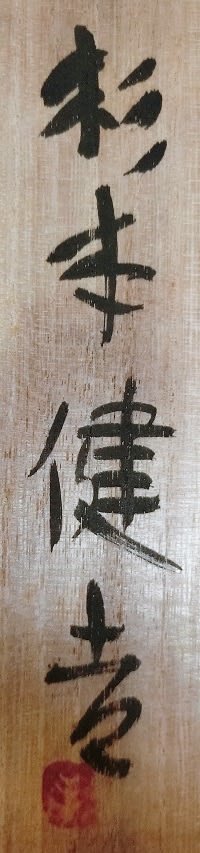

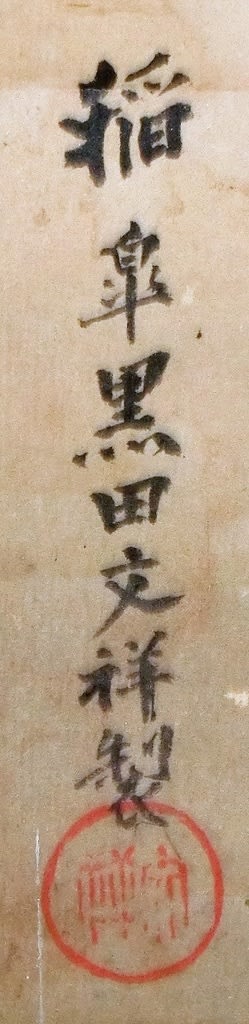

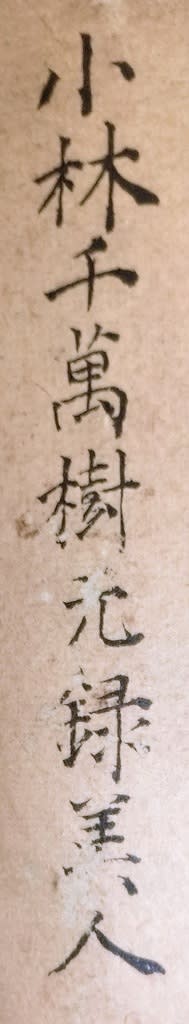

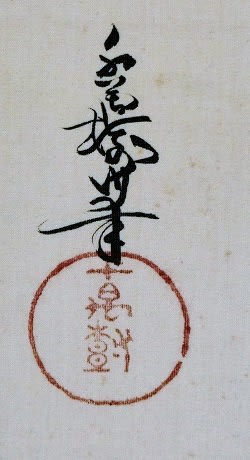

「平賀源内先生遺作館企画展 さぬきの源内焼」 作品NO67・68

![]()

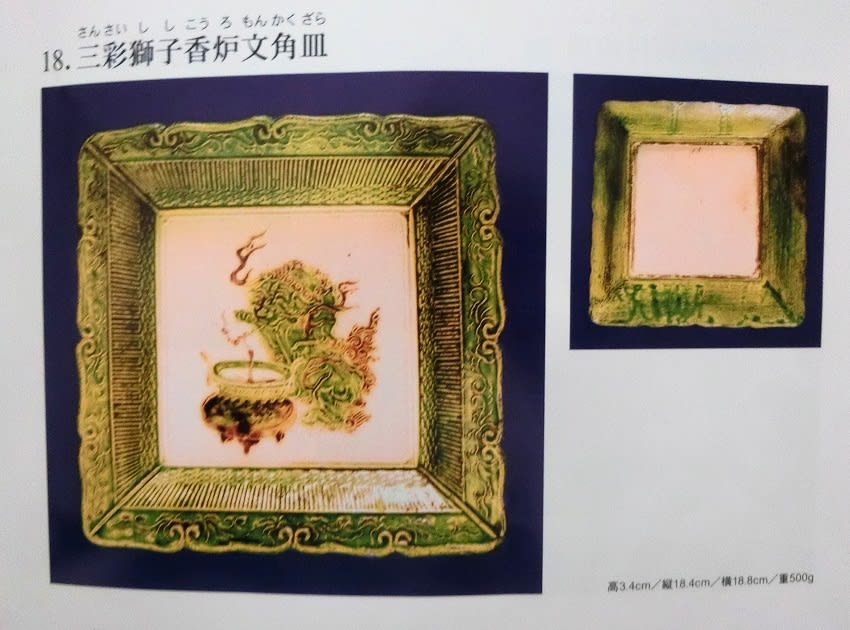

「平賀源内先生遺作館企画展 さぬきの源内焼」 作品NO18

![]()

これらの数少ない資料の作品から読み取れるのは

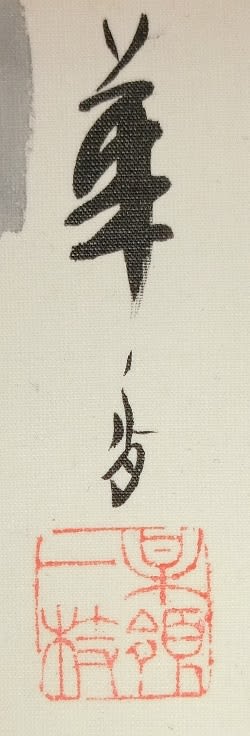

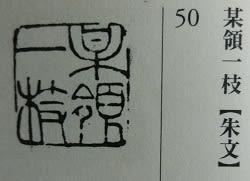

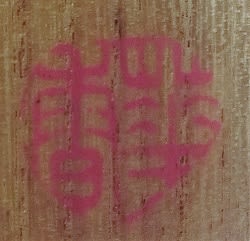

「三彩獅子香炉を図柄とした源内焼は鉢は 獅子が右向き

皿と硯は 獅子が左向き

鉢には「(志度)舜民」、「民」などの印銘があることが多いが、皿や硯屏には印銘はない」

ということであり、

以上から鉢と皿や硯屏の作品では作者か窯元が違うか、製作年代が違うのではないかと推察されます。

*なお本日紹介した作品と同型の作品に「手持付」の作品がありますが、当方では未だ蒐集されていません。

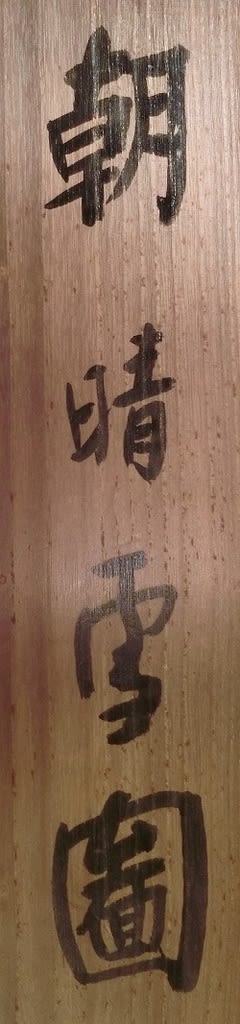

源内焼 その101 三彩獅子香炉文角皿

合箱入

作品サイズ:幅190*奥行190*高さ30

同型の作品は下記にもあるように所蔵作品の「その4」(角皿)、「その38」、「その87」(角鉢)がありますが、いずれも獅子は鉢では右向きです。

「その57」は硯屏であるが本作品と同じく左向きとなっています。

右向きだろう左向きであろうとあまり作品の評価には違いはなく、蒐集する側にとっては色合いのほうが好みがありますね。

屏風の作品は裏には山水画があり、こちらはまたその面白みが味わいとなっています。

五島美術館発刊の「平賀源内のまなざし 源内焼」には作品「NO45」、「NO83」、「NO106」、「NO107」が同型の作品が掲載されています。掲載されている作品も鉢は獅子は右向き、皿と硯屏は左向きの図柄になっています。

香気が立ち上る香炉を覗く獅子の構図を額縁の意匠となっており、額縁の籠目がキリッと全体を引き締めています。

源内焼を代表する図柄といえます。香炉から立ち上がる香気を覗き込む獅子の図柄の謂れの詳細は現在不明です。

源内焼は多色を使った作品の評価が高いのですが、一部には多色を使うことによって、型の甘さを補っている作品もありますので、一概に多色を使った作品が優品とは限りません。

本作品はそういう点はなく、またこれほど無傷な作品はあまりないので貴重な作品と思われます。鉢に比べると皿はサイズが一回り小さくなります。

揃い物として使用品として売られたのか、飾りとして売られてたのかは不明ですが、釉薬の色のバリエーションが豊富なことからやはり飾り皿として売られたのではないかと推察されます。

「平賀源内先生遺作館企画展 さぬきの源内焼」 作品NO67・68

「平賀源内先生遺作館企画展 さぬきの源内焼」 作品NO18

これらの数少ない資料の作品から読み取れるのは

「三彩獅子香炉を図柄とした源内焼は鉢は 獅子が右向き

皿と硯は 獅子が左向き

鉢には「(志度)舜民」、「民」などの印銘があることが多いが、皿や硯屏には印銘はない」

ということであり、

以上から鉢と皿や硯屏の作品では作者か窯元が違うか、製作年代が違うのではないかと推察されます。

*なお本日紹介した作品と同型の作品に「手持付」の作品がありますが、当方では未だ蒐集されていません。

最後の日は大阪まで出張なのでかなり遅くなるが・・・・。

最後の日は大阪まで出張なのでかなり遅くなるが・・・・。