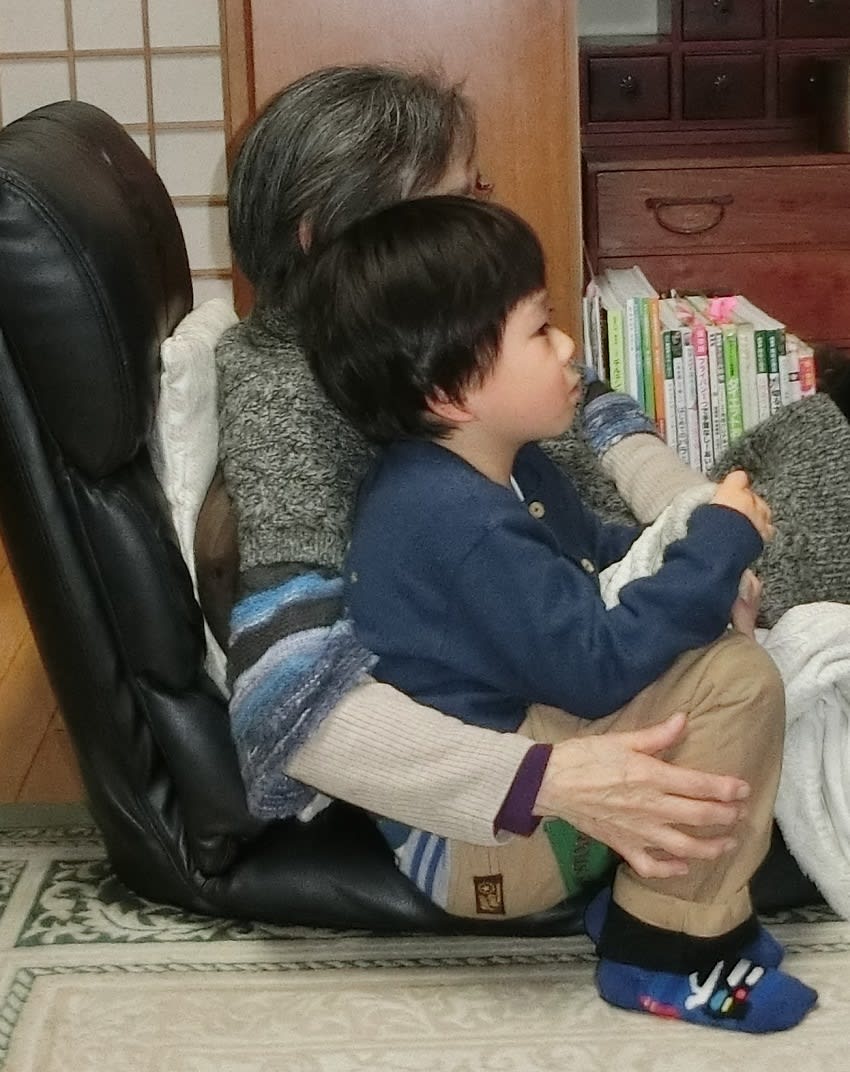

帰省したら早速近所に挨拶回り、息子は雪が愉しくてしょうがないらしく、雪かき・・。

![]()

朝食はむろん、「鰰!」

![]()

初詣も楽しそう。おみくじは小生と息子は「大吉!」

![]()

義妹からいただいリュックにご満悦で帰京。

![]()

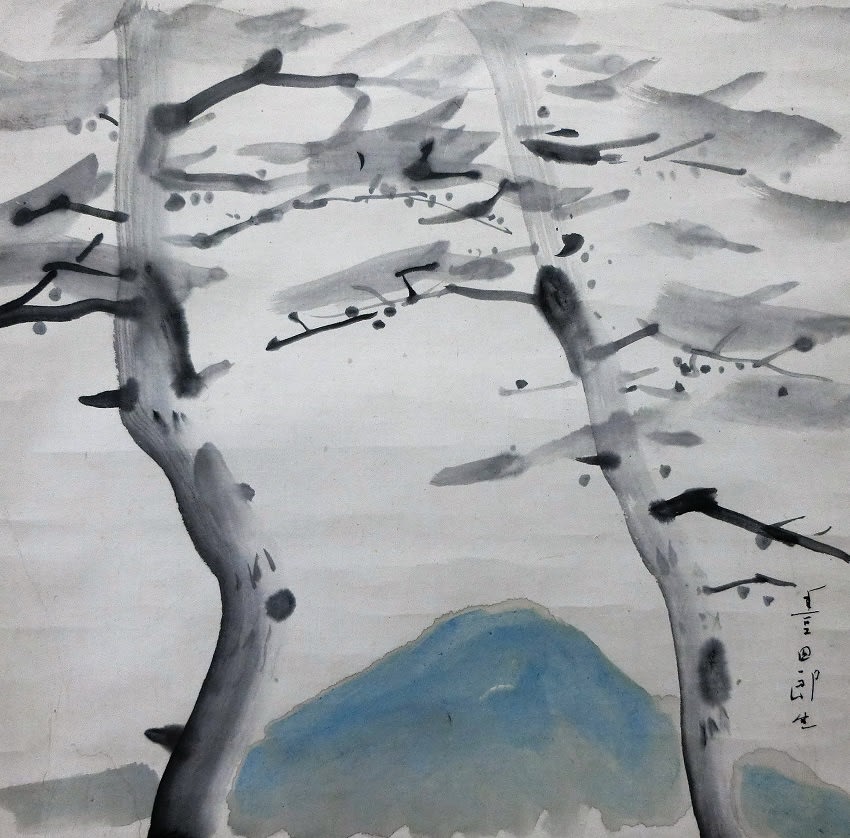

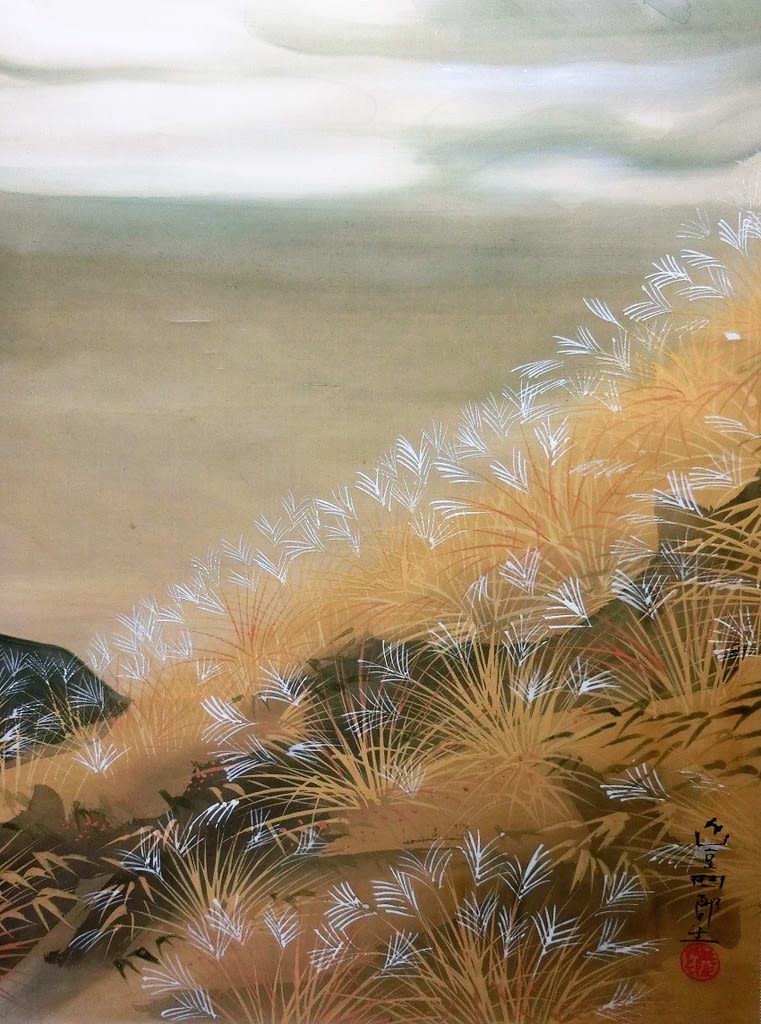

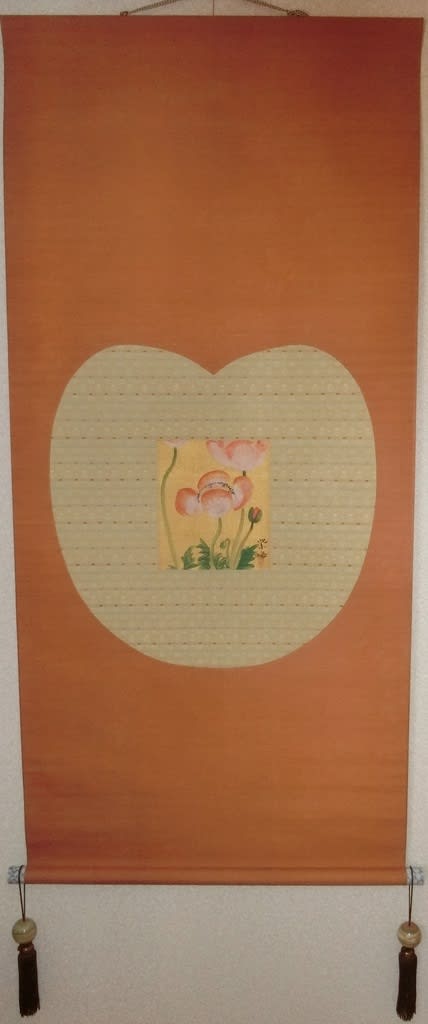

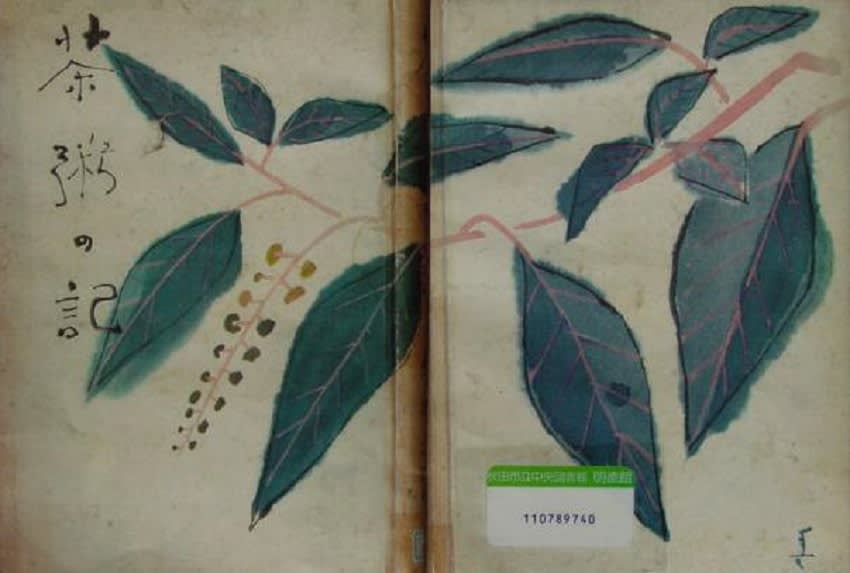

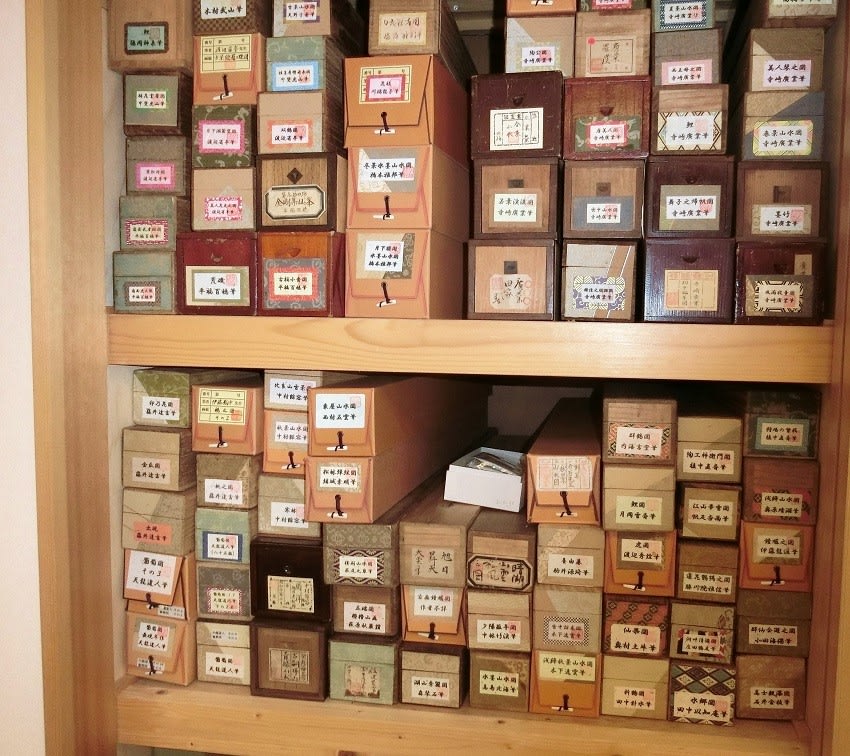

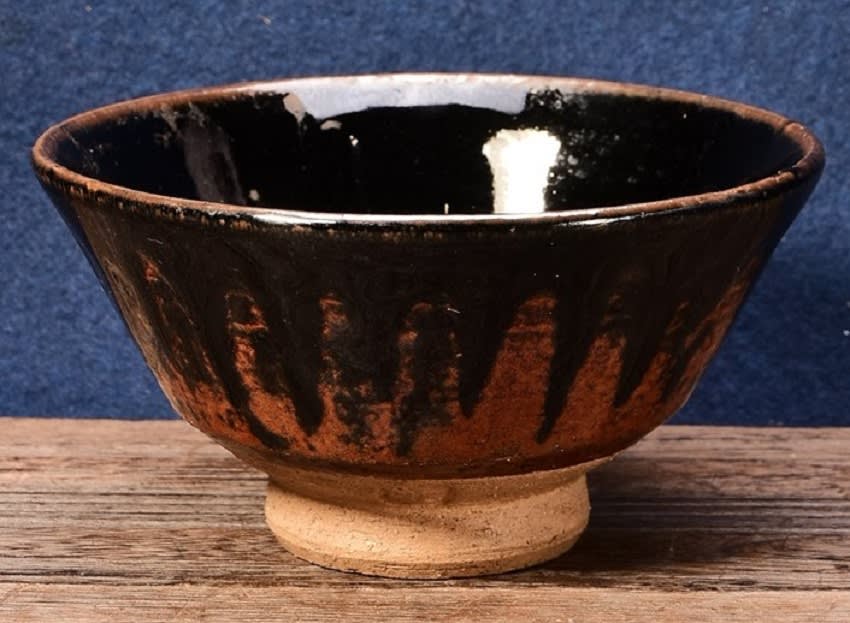

郷里の馴染みの骨董店で福田豊四郎を中心に数多くの作品を見せていただきましたが、今回は郷里の画家でこれぞという作品はなく、下記の蓑虫山人の作品を購入しました。

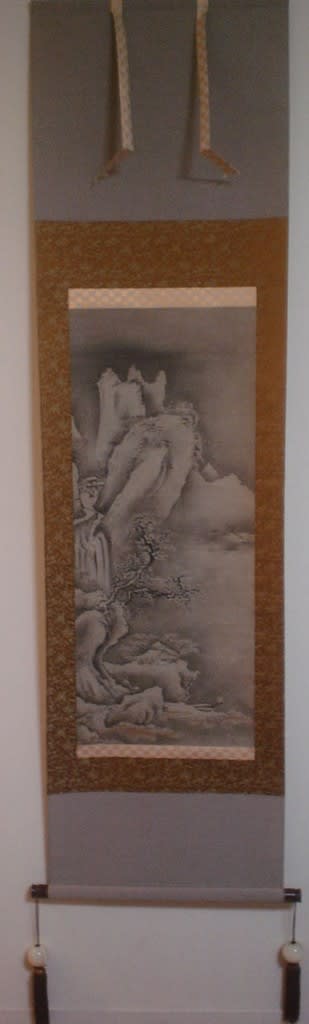

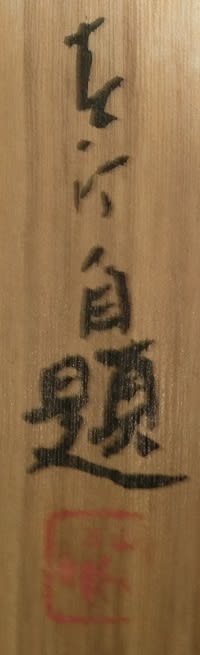

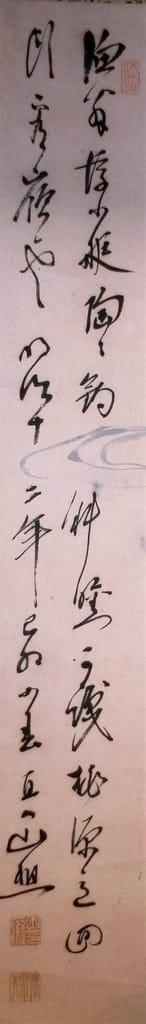

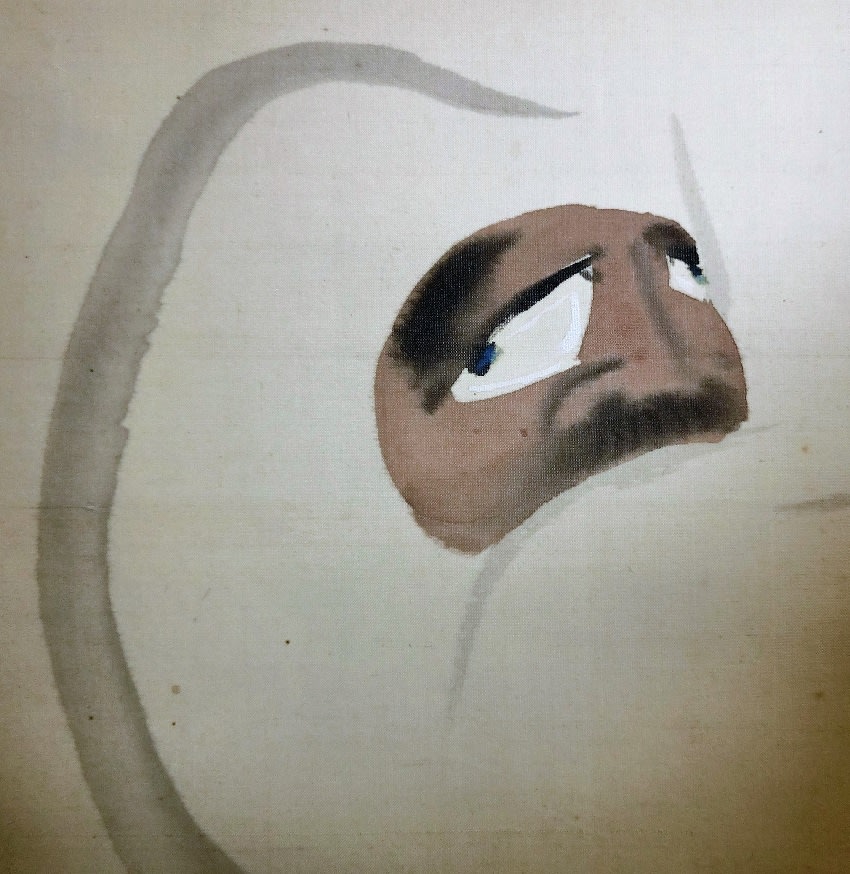

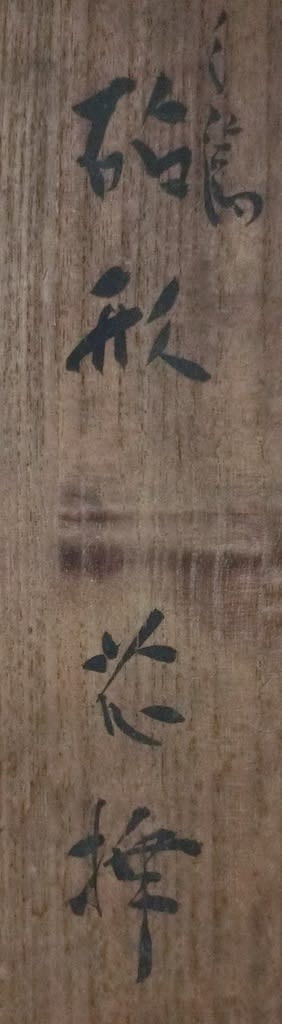

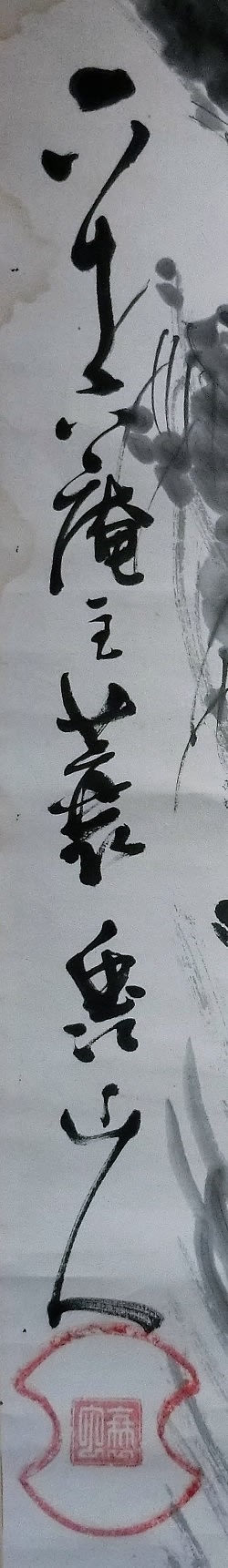

松下瀧鯉登り図 大幅 蓑虫山人筆 その14

紙本淡彩軸装 合箱

全体サイズ:横*縦 画サイズ:横946*縦1760

![]()

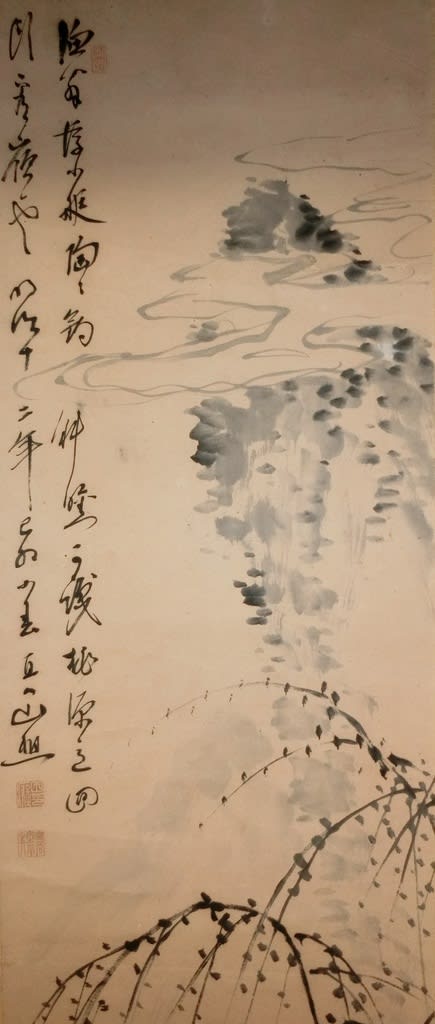

今年の大河ドラマは「西郷どん」・・、入水自殺を図った西郷隆盛を助けたのは蓑虫山人・・・。1858年 安政5年 蓑虫山人が23歳の時に「投身自殺を企てた西郷隆盛を助けたという。」という記述がありますが、信憑性は解りません。

![]()

**********************************

放浪の画人として知られる蓑虫山人は、天保7年(1836)美濃国(岐阜県)安八郡結村に生まれました。本名は土岐源吾、ほかに「蓑虫仙人」「三府七十六県庵主」「六十六庵主」とも称しました。 嘉永2年(1849)14歳のときに郷里を出て以来、48年間にわたって諸国を放浪し、その足跡は全国各地に残されています。

生活用具一式を背負い、時には折りたたみ自在の寝幌に一夜を過ごす山人の旅は、九州地方を手はじめに、中国・近畿・東海・関東を経て、明治10年(1877)北奥羽地方へ及びました。山人にとって、北奥羽の風土は居心地の良いものであったらしく、放浪の旅を終える明治29年(1896)まで毎年のように来遊し、佐藤蔀・広沢安任ほか多くの地元人々と交流を結びました。

山人は、青森県をはじめとする北奥羽各地へ長期にわたって逗留する傍ら、名勝や文化財あるいは寄留先の様子などを詳細に記録しました。近代の北奥羽地方の雰囲気を如実に伝えるそれらの作品群は、民俗学研究の一級資料として評価されています。

また考古学に対してはとくに深い関心を抱き、多くの遺物を収集しつつ、明治20年(1887)には木造町亀ヶ岡遺跡の発掘調査を手がけています。この調査の模様を記す書簡は、「人類学雑誌」に掲載され、同遺跡の名を全国に広げる役割を果たしました。

諸国歴遊の旅を終えた後は、名古屋市長母寺に寄寓する傍ら、自らが収集した資料を展示する「六十六庵」建設を構想しましたが、果たせないまま明治33年(1900)鬼籍に入りました。享年65歳。

**********************************

NHKの日曜美術館でも紹介された蓑虫山人ですが、知っている方はごくわずか・・。

![]()

**********************************

1836年 天保7年 0歳 美濃国(岐阜県)安八郡結村に生まれる。本名土岐源吾。

1843年 天保14年 8歳 結村受徳寺の小僧となる。

1849年 嘉永2年 14歳 生母「なか」死亡。郷里を出奔して放浪の旅に出る。

1852年 嘉永5年 17歳 父武平司64歳の時、結村を引き払い、名古屋へ移住。

1856年 安政3年 21歳 この年から蓑虫の号を用いる。

1858年 安政5年 23歳 投身自殺を企てた西郷隆盛を助けたという。

1860年 万延元年 25歳 長崎で画像祖門鉄翁に南宗画を学ぶ。

1863年 文久3年 28歳 熊本県下を漫遊する。

1869年 明治2年 34歳 父武平司死亡、洞仙寺に葬る。岐阜博覧会古器物取調係となる。

1872年 明治5年 37歳 4月京都に滞在。岐阜へも立ち寄る。

1877年 明治10年 42歳 東北地方への旅にでる。岩手県水沢滞在。

1878年 明治11年 43歳 秋田・岩手・青森への旅に出る。田名部の徳玄寺、佐井の箭の根八幡宮・長福

寺に滞在。

1879年 明治12年 44歳 青森に滞在する。

1880年 明治13年 45歳 下北半島に滞在する。

1881年 明治14年 46歳 深浦の白崎家・広田家、追良瀬の今家・黒滝家、秋田小池村千田家などに滞在す

る。

1882年 明治15年 47歳 1月舞戸の一戸家に滞在。

2月鰺ヶ沢の戸沼家に滞在。

4月鰺ヶ沢の高沢寺に滞在。

5月相野(現森田村)の盛家に滞在。

6月宮川(現中里町)の古川家、筒木坂現木造町)の三橋家に滞在。この月、浪岡

で書画会開催。

7月弘前で侫武多を観る。

8月宮川の古川家に滞在。

9月五所川原の石井家に滞在。佐々木嘉太郎と会う。油川の西田家・津幡家に滞

在。

10月小泊の秋元家に滞在(~翌年5月)。

1884年 明治17年 49歳 枝川(現田舎館村)の工藤家に滞在。秋大鰐の加賀助旅館滞留、中野(現黒石

市)中野神社に遊ぶ。十和田湖を経て三沢に至り広沢安任と会う。

1885年 明治18年 50歳 青森に滞在する。

1886年 明治19年 51歳 8月弘前で佐藤蔀と会う。

9月浪岡町の平野家・木村家に滞在。日本考古学の先駆者神田孝平氏と会う。

1887年 明治20年 52歳 4月青森県に滞在。亀ヶ岡遺跡の発掘調査をおこなう。

5月青森で奥村準作と書画会を開く。

6月三沢で古代器物展覧会を開く。会記を広沢安任が記す。

8月上京し、文部技官・神田孝平と会う。

10月秋田へ行く。

1888年 明治21年 53歳 秋田に滞在。神田氏に長者屋敷石器採集の状況を報告

1890年 明治23年 55歳 3月まで横手に滞在。

6月宮城県仙台に滞在。

1891年 明治24年 56歳 濃尾大地震起こる。宮城県から岩手県へ移る

1892年 明治25年 57歳 岩手県に滞在

1893年 明治26年 58歳 2月岩手県から結村役場に濃尾震災による郷里の被害状況を問い合せている

1894年 明治27年 59歳 1月岩手県に滞在

1895年 明治28年 60歳 1月秋田に滞在。

4月秋田扇田で肖像写真をとる。

5月青森の村本家に滞在。

7月弘前、碇ヶ関に滞在。

1896年 明治29年 61歳 1月秋田県扇田の麓家を最後に東北地方における長年の旅を終わり、名古屋の嫡

兄左金吾宅を訪ねる。

4月羽島郡下羽栗村円城寺に滞在する。美濃地方に大洪水起こる。

1897年 明治30年 62歳 1月円城寺に滞在。

10月円城寺地区の人々の援助を受けて「篭庵」なるものを作る。

1899年 明治32年 64歳 7月丹羽郡北小渕村の大慈寺(姉の寺)に招かれ、聴衆に国体の趣旨を説く。長

母寺に蒐集した古器物出土品等を運びこむ。

1900年 明治33年 65歳 2月名古屋市東区矢田町長母寺にて永眠する。法号蓑虫庵遍照源吾居士。

*[出典]青森県立郷土館 1984 青森県立郷土館特別展図録 蓑虫山人ほか

**********************************

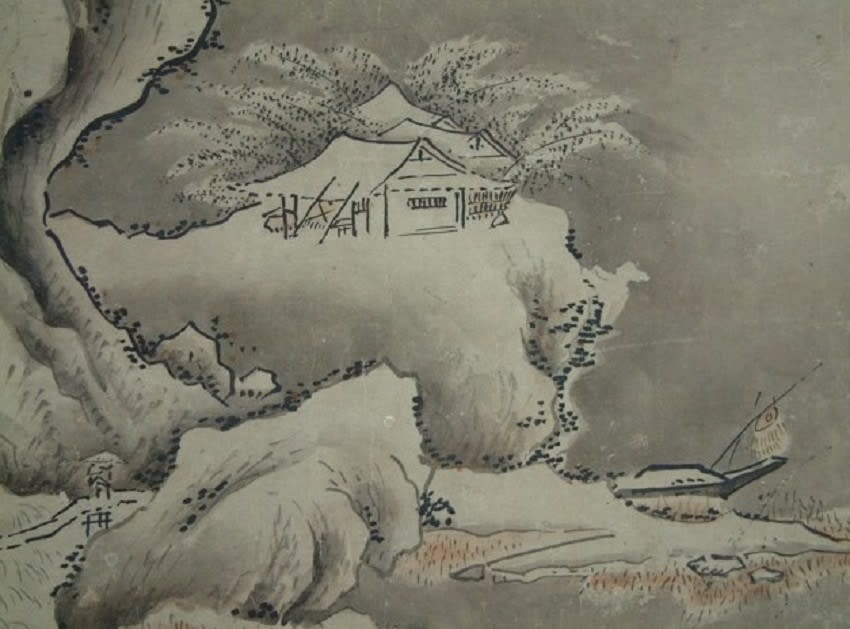

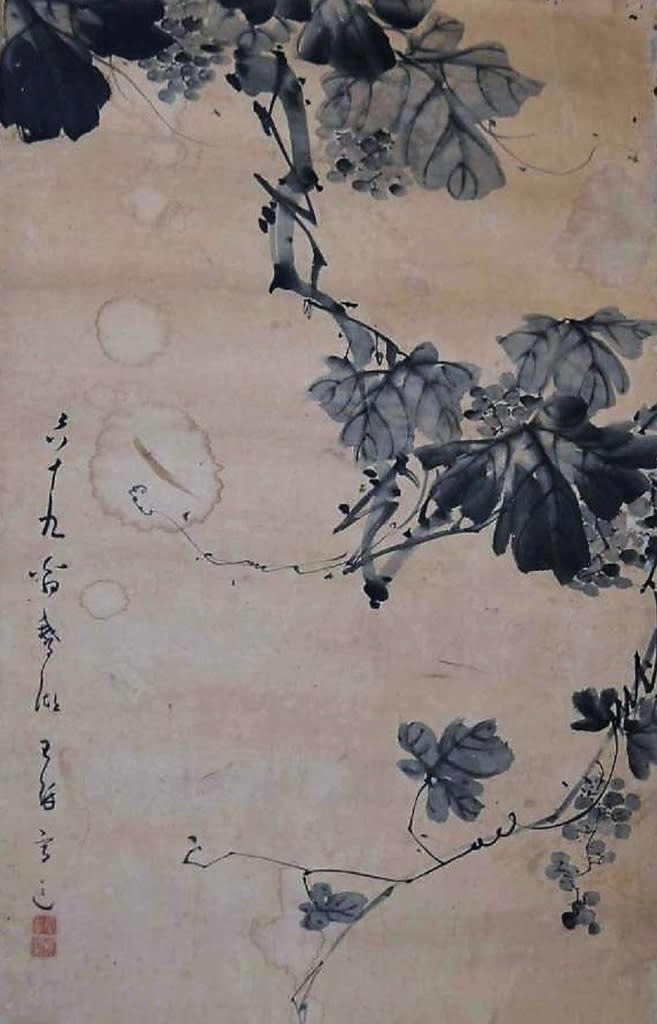

小生の郷里や東北での勤務地に近かったとこともあり、身近な小生のとっては身近な存在です。

![]()

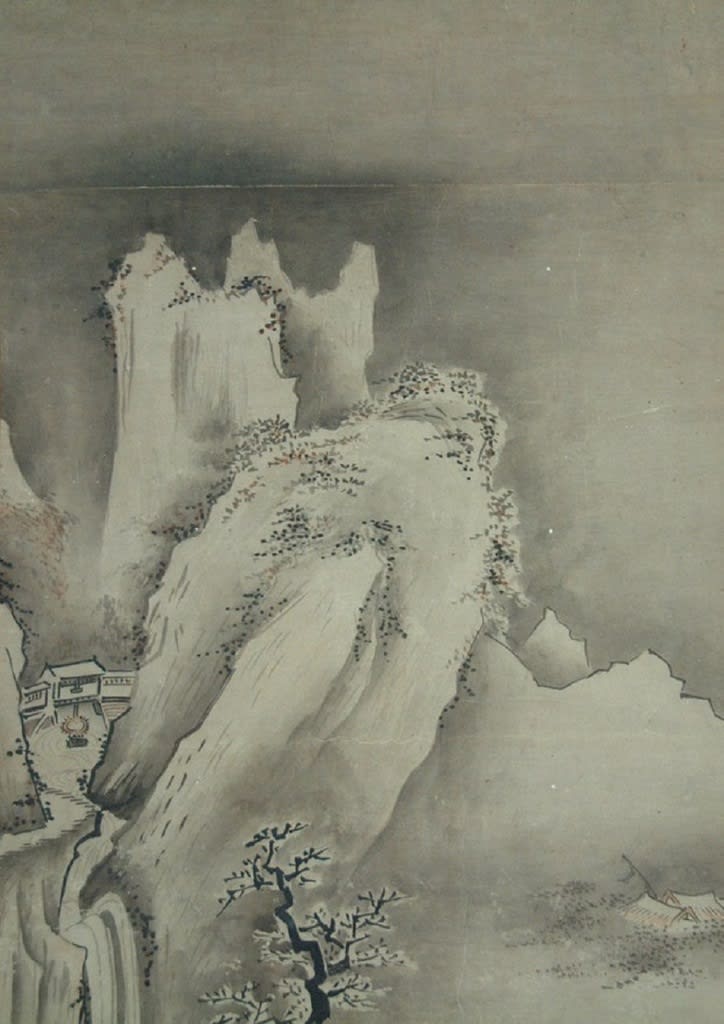

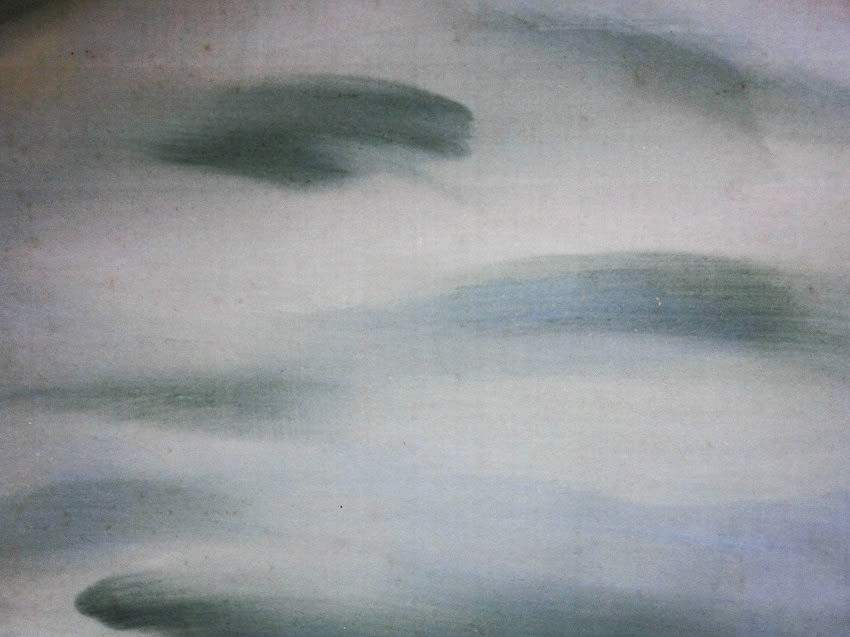

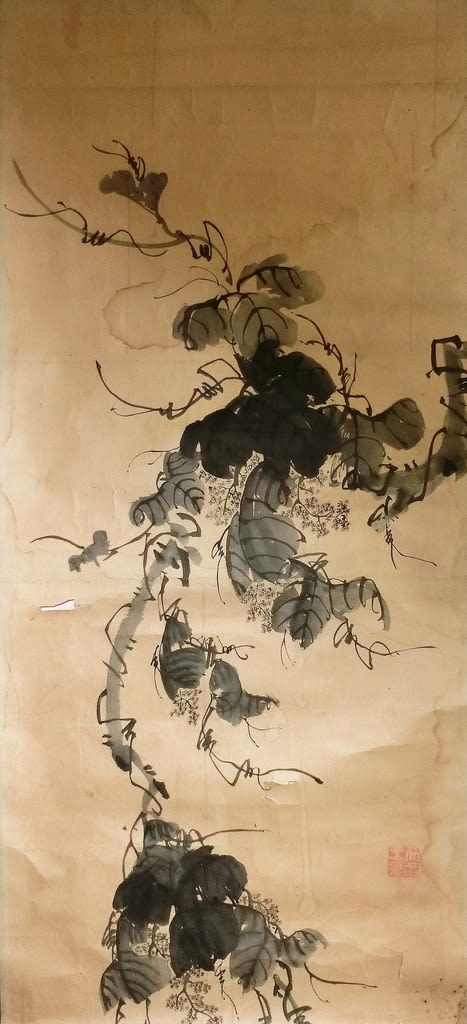

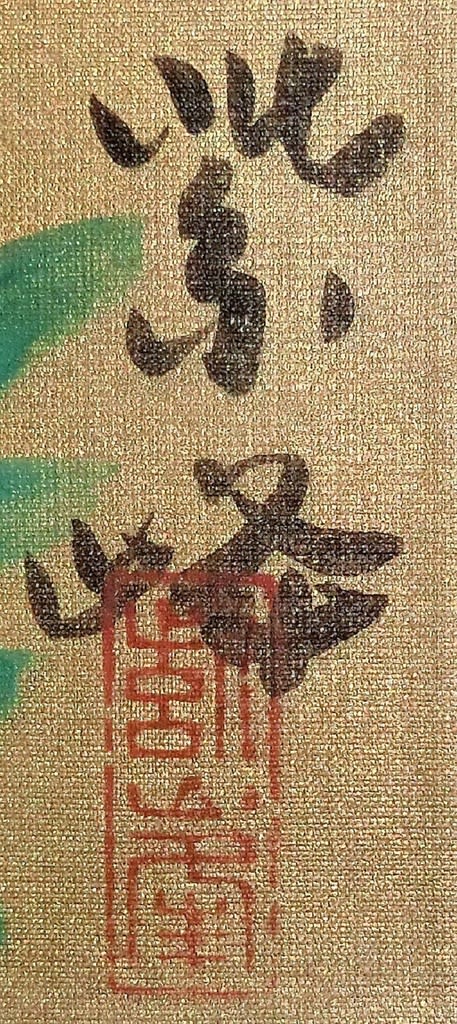

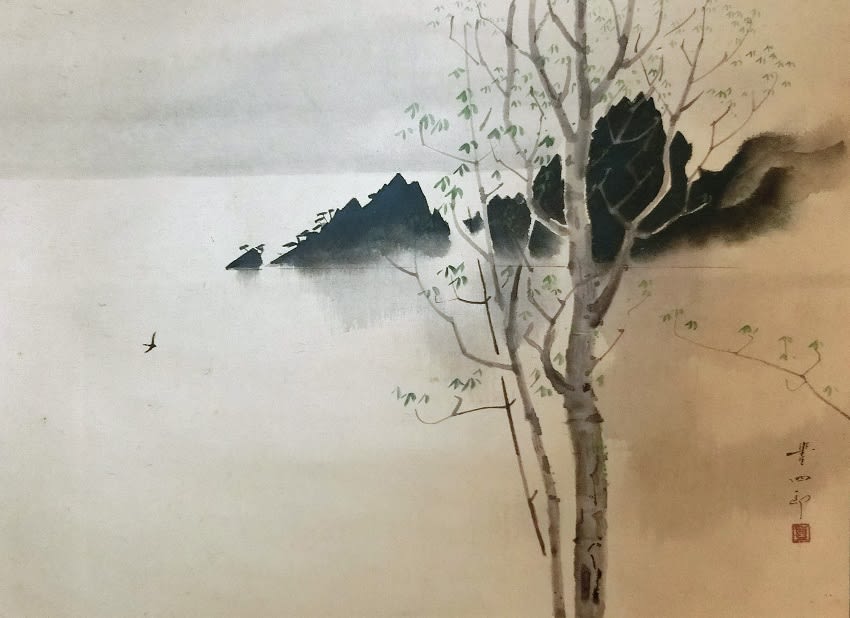

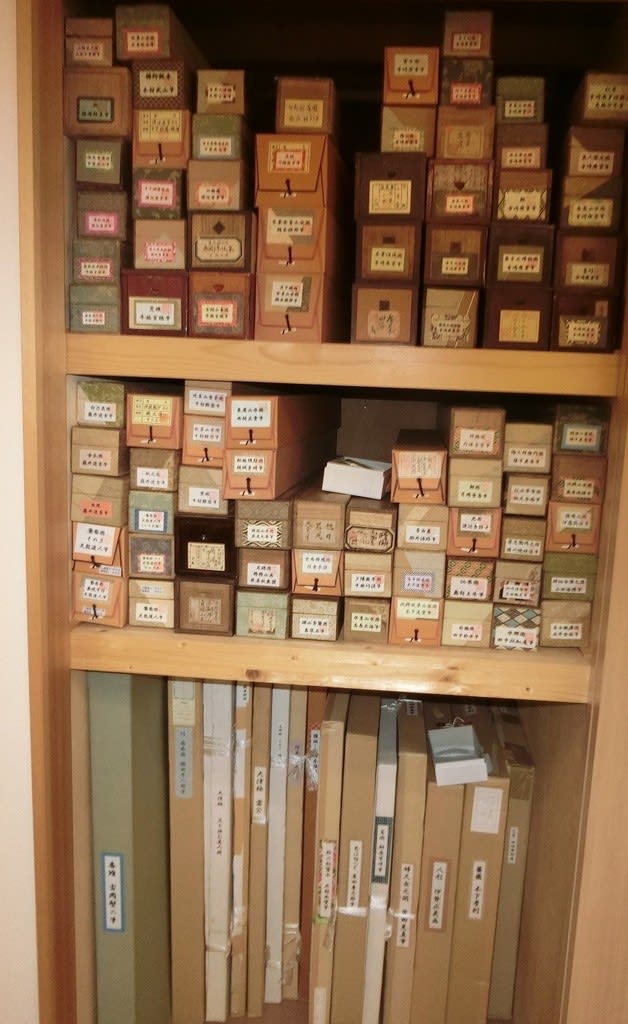

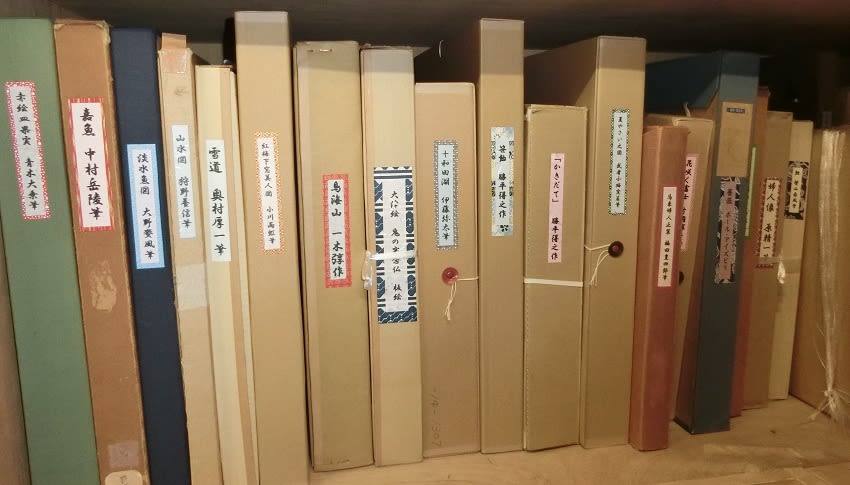

自由闊達な筆遣いは独特なものがあります。

![]()

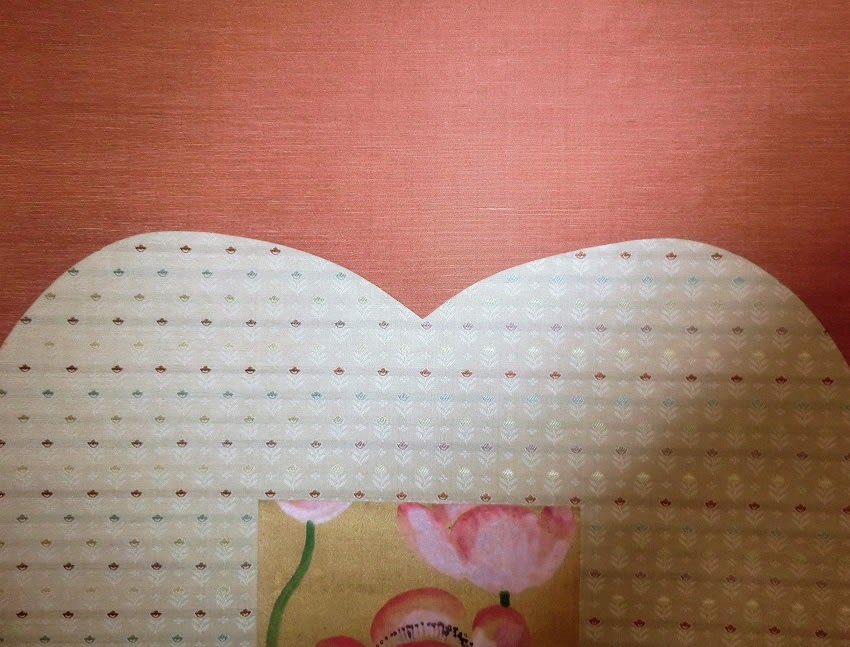

これほどの大幅の作品は非常に珍しいものです。

![]()

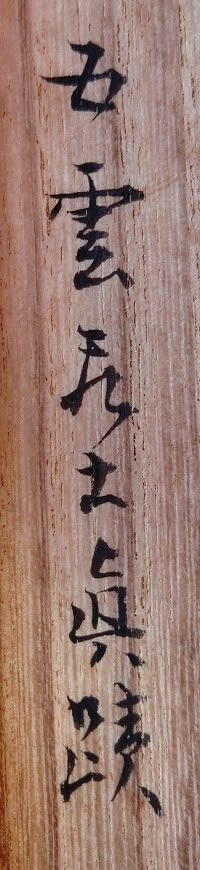

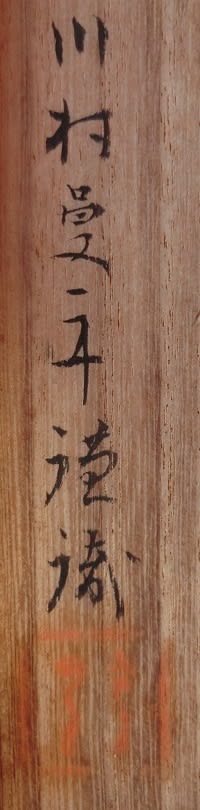

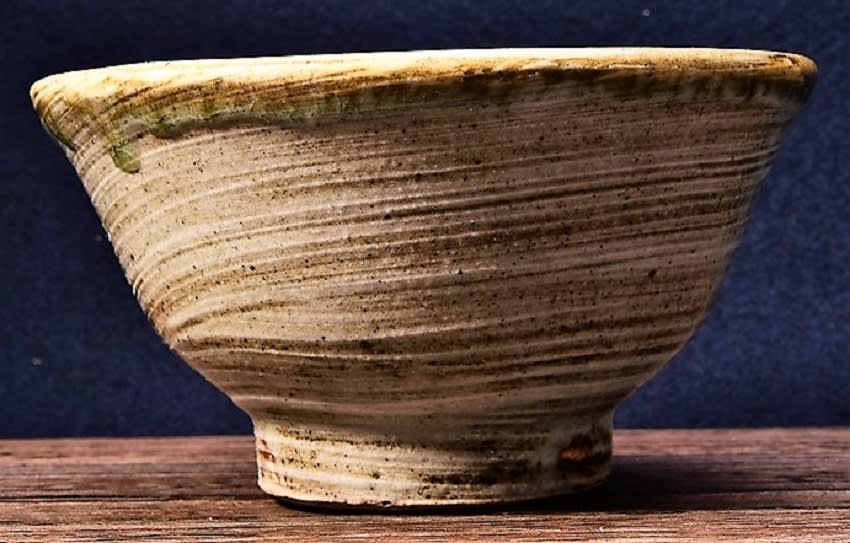

表具は痛んでいますので、改装することにしますし、保存箱も誂えることにしました。家内もこの作品は一目でお気に入り・・。

![]()

誰かが保存していかないときっと埋もれていく作品群なのでしょうね。

![]()

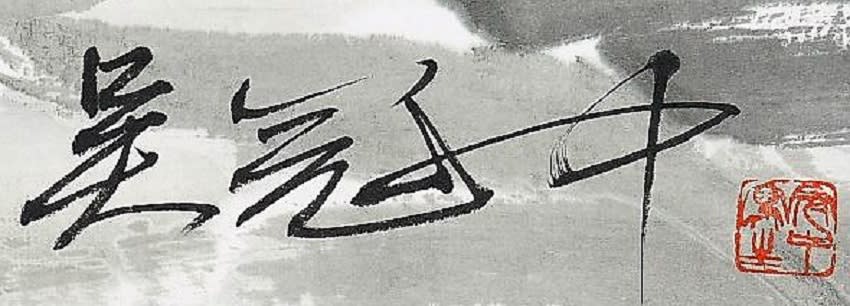

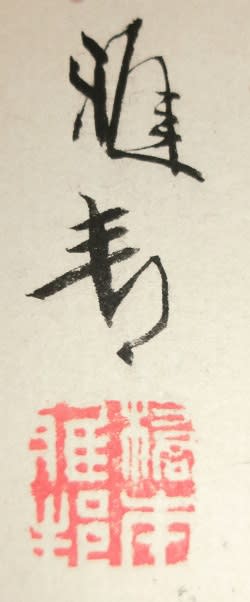

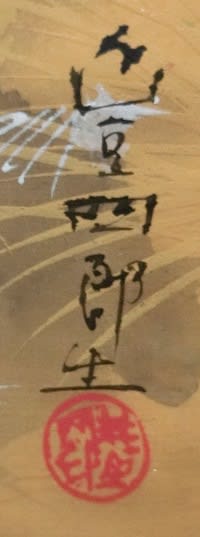

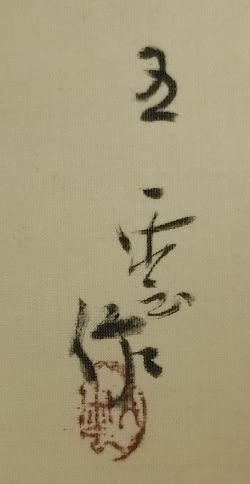

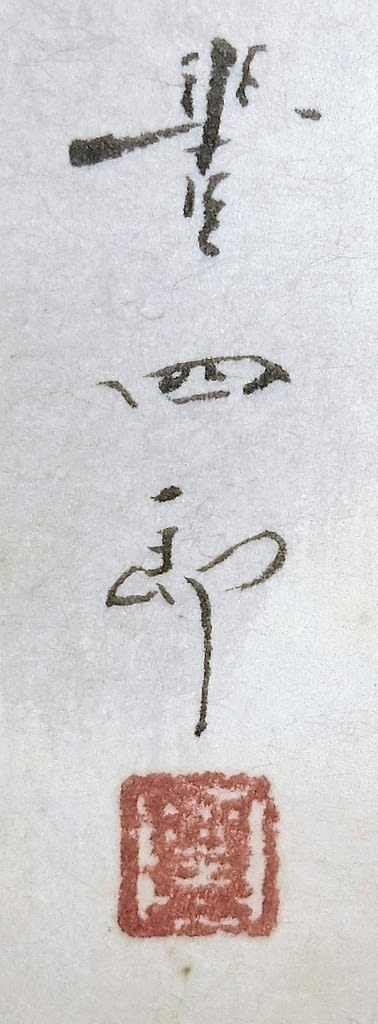

「六庵主人」という落款もめずらしいように思います。

![]()

「西郷どん」のドラマに「蓑虫山人」は出ないかな?

朝食はむろん、「鰰!」

初詣も楽しそう。おみくじは小生と息子は「大吉!」

義妹からいただいリュックにご満悦で帰京。

郷里の馴染みの骨董店で福田豊四郎を中心に数多くの作品を見せていただきましたが、今回は郷里の画家でこれぞという作品はなく、下記の蓑虫山人の作品を購入しました。

松下瀧鯉登り図 大幅 蓑虫山人筆 その14

紙本淡彩軸装 合箱

全体サイズ:横*縦 画サイズ:横946*縦1760

今年の大河ドラマは「西郷どん」・・、入水自殺を図った西郷隆盛を助けたのは蓑虫山人・・・。1858年 安政5年 蓑虫山人が23歳の時に「投身自殺を企てた西郷隆盛を助けたという。」という記述がありますが、信憑性は解りません。

**********************************

放浪の画人として知られる蓑虫山人は、天保7年(1836)美濃国(岐阜県)安八郡結村に生まれました。本名は土岐源吾、ほかに「蓑虫仙人」「三府七十六県庵主」「六十六庵主」とも称しました。 嘉永2年(1849)14歳のときに郷里を出て以来、48年間にわたって諸国を放浪し、その足跡は全国各地に残されています。

生活用具一式を背負い、時には折りたたみ自在の寝幌に一夜を過ごす山人の旅は、九州地方を手はじめに、中国・近畿・東海・関東を経て、明治10年(1877)北奥羽地方へ及びました。山人にとって、北奥羽の風土は居心地の良いものであったらしく、放浪の旅を終える明治29年(1896)まで毎年のように来遊し、佐藤蔀・広沢安任ほか多くの地元人々と交流を結びました。

山人は、青森県をはじめとする北奥羽各地へ長期にわたって逗留する傍ら、名勝や文化財あるいは寄留先の様子などを詳細に記録しました。近代の北奥羽地方の雰囲気を如実に伝えるそれらの作品群は、民俗学研究の一級資料として評価されています。

また考古学に対してはとくに深い関心を抱き、多くの遺物を収集しつつ、明治20年(1887)には木造町亀ヶ岡遺跡の発掘調査を手がけています。この調査の模様を記す書簡は、「人類学雑誌」に掲載され、同遺跡の名を全国に広げる役割を果たしました。

諸国歴遊の旅を終えた後は、名古屋市長母寺に寄寓する傍ら、自らが収集した資料を展示する「六十六庵」建設を構想しましたが、果たせないまま明治33年(1900)鬼籍に入りました。享年65歳。

**********************************

NHKの日曜美術館でも紹介された蓑虫山人ですが、知っている方はごくわずか・・。

**********************************

1836年 天保7年 0歳 美濃国(岐阜県)安八郡結村に生まれる。本名土岐源吾。

1843年 天保14年 8歳 結村受徳寺の小僧となる。

1849年 嘉永2年 14歳 生母「なか」死亡。郷里を出奔して放浪の旅に出る。

1852年 嘉永5年 17歳 父武平司64歳の時、結村を引き払い、名古屋へ移住。

1856年 安政3年 21歳 この年から蓑虫の号を用いる。

1858年 安政5年 23歳 投身自殺を企てた西郷隆盛を助けたという。

1860年 万延元年 25歳 長崎で画像祖門鉄翁に南宗画を学ぶ。

1863年 文久3年 28歳 熊本県下を漫遊する。

1869年 明治2年 34歳 父武平司死亡、洞仙寺に葬る。岐阜博覧会古器物取調係となる。

1872年 明治5年 37歳 4月京都に滞在。岐阜へも立ち寄る。

1877年 明治10年 42歳 東北地方への旅にでる。岩手県水沢滞在。

1878年 明治11年 43歳 秋田・岩手・青森への旅に出る。田名部の徳玄寺、佐井の箭の根八幡宮・長福

寺に滞在。

1879年 明治12年 44歳 青森に滞在する。

1880年 明治13年 45歳 下北半島に滞在する。

1881年 明治14年 46歳 深浦の白崎家・広田家、追良瀬の今家・黒滝家、秋田小池村千田家などに滞在す

る。

1882年 明治15年 47歳 1月舞戸の一戸家に滞在。

2月鰺ヶ沢の戸沼家に滞在。

4月鰺ヶ沢の高沢寺に滞在。

5月相野(現森田村)の盛家に滞在。

6月宮川(現中里町)の古川家、筒木坂現木造町)の三橋家に滞在。この月、浪岡

で書画会開催。

7月弘前で侫武多を観る。

8月宮川の古川家に滞在。

9月五所川原の石井家に滞在。佐々木嘉太郎と会う。油川の西田家・津幡家に滞

在。

10月小泊の秋元家に滞在(~翌年5月)。

1884年 明治17年 49歳 枝川(現田舎館村)の工藤家に滞在。秋大鰐の加賀助旅館滞留、中野(現黒石

市)中野神社に遊ぶ。十和田湖を経て三沢に至り広沢安任と会う。

1885年 明治18年 50歳 青森に滞在する。

1886年 明治19年 51歳 8月弘前で佐藤蔀と会う。

9月浪岡町の平野家・木村家に滞在。日本考古学の先駆者神田孝平氏と会う。

1887年 明治20年 52歳 4月青森県に滞在。亀ヶ岡遺跡の発掘調査をおこなう。

5月青森で奥村準作と書画会を開く。

6月三沢で古代器物展覧会を開く。会記を広沢安任が記す。

8月上京し、文部技官・神田孝平と会う。

10月秋田へ行く。

1888年 明治21年 53歳 秋田に滞在。神田氏に長者屋敷石器採集の状況を報告

1890年 明治23年 55歳 3月まで横手に滞在。

6月宮城県仙台に滞在。

1891年 明治24年 56歳 濃尾大地震起こる。宮城県から岩手県へ移る

1892年 明治25年 57歳 岩手県に滞在

1893年 明治26年 58歳 2月岩手県から結村役場に濃尾震災による郷里の被害状況を問い合せている

1894年 明治27年 59歳 1月岩手県に滞在

1895年 明治28年 60歳 1月秋田に滞在。

4月秋田扇田で肖像写真をとる。

5月青森の村本家に滞在。

7月弘前、碇ヶ関に滞在。

1896年 明治29年 61歳 1月秋田県扇田の麓家を最後に東北地方における長年の旅を終わり、名古屋の嫡

兄左金吾宅を訪ねる。

4月羽島郡下羽栗村円城寺に滞在する。美濃地方に大洪水起こる。

1897年 明治30年 62歳 1月円城寺に滞在。

10月円城寺地区の人々の援助を受けて「篭庵」なるものを作る。

1899年 明治32年 64歳 7月丹羽郡北小渕村の大慈寺(姉の寺)に招かれ、聴衆に国体の趣旨を説く。長

母寺に蒐集した古器物出土品等を運びこむ。

1900年 明治33年 65歳 2月名古屋市東区矢田町長母寺にて永眠する。法号蓑虫庵遍照源吾居士。

*[出典]青森県立郷土館 1984 青森県立郷土館特別展図録 蓑虫山人ほか

**********************************

小生の郷里や東北での勤務地に近かったとこともあり、身近な小生のとっては身近な存在です。

自由闊達な筆遣いは独特なものがあります。

これほどの大幅の作品は非常に珍しいものです。

表具は痛んでいますので、改装することにしますし、保存箱も誂えることにしました。家内もこの作品は一目でお気に入り・・。

誰かが保存していかないときっと埋もれていく作品群なのでしょうね。

「六庵主人」という落款もめずらしいように思います。

「西郷どん」のドラマに「蓑虫山人」は出ないかな?