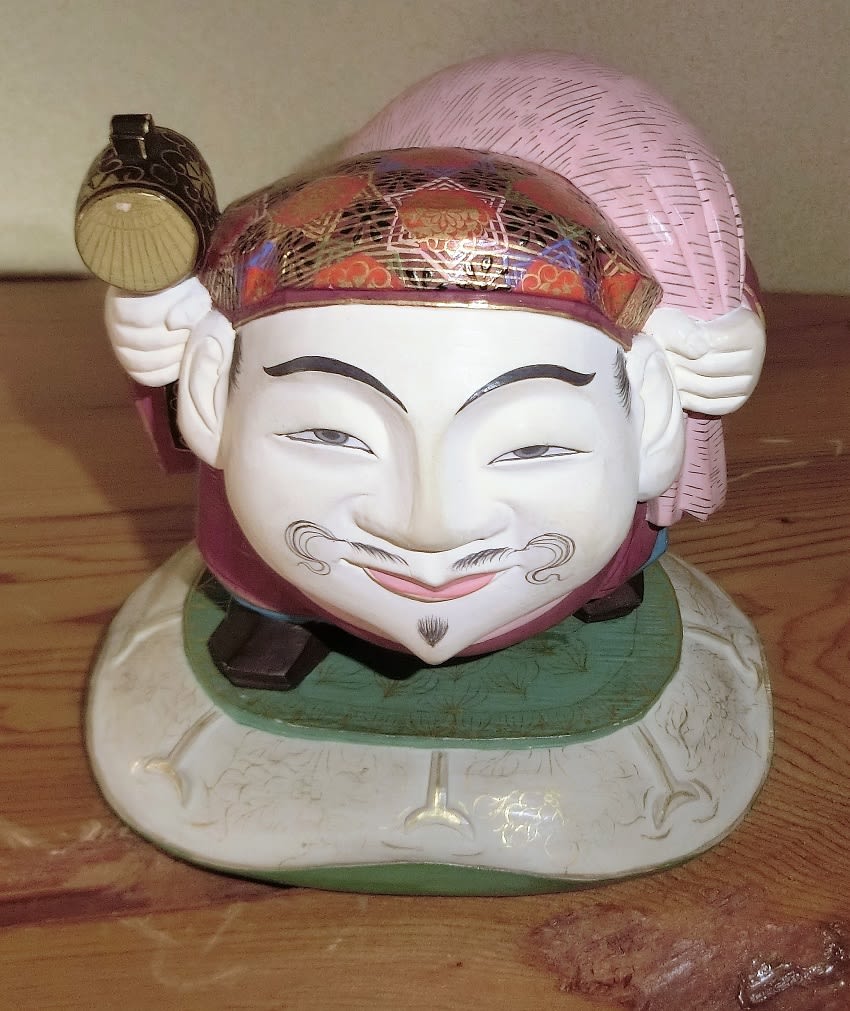

寒くなると修理を依頼した作品の仕上がりが遅くなるようです。「銀吹きの膳」、「木彫極彩色 狂言福ノ神 市川鉄琅作」の二作品が昨年中に仕上がる予定でしたが、大幅に遅れています。とくに「木彫極彩色 狂言福ノ神 市川鉄琅作」は京都のお店に修理の依頼をしているですが、お雛様の節句の時期にあたり、修理の依頼が多いとかでまだまだ見通しがたたないようです。

昨年から当方の蒐集品は整理の中でも修理に主体を置いていますが、腕の良い修理を担当する職人が不足しているようです。日中は修理以外の仕事をしている方が多いようです。

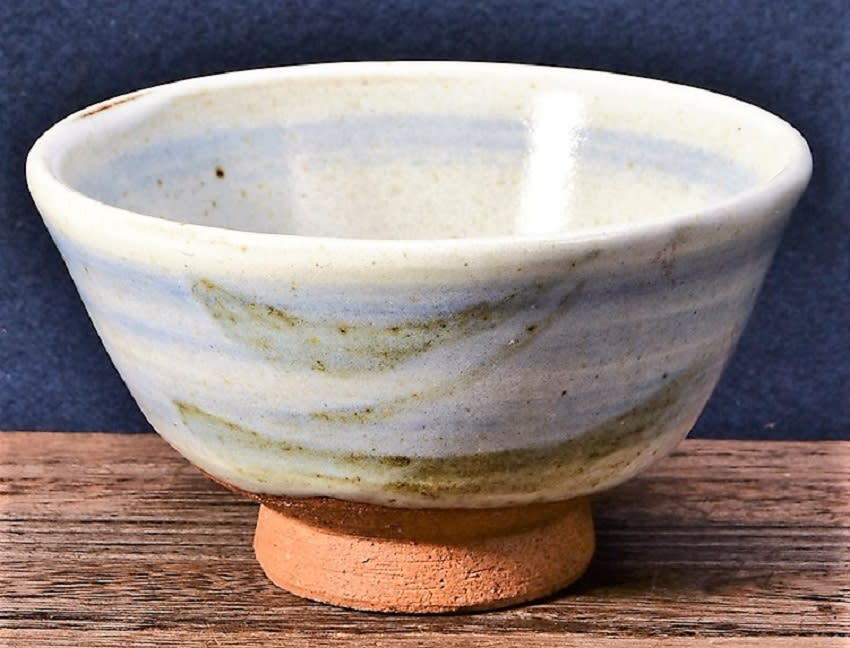

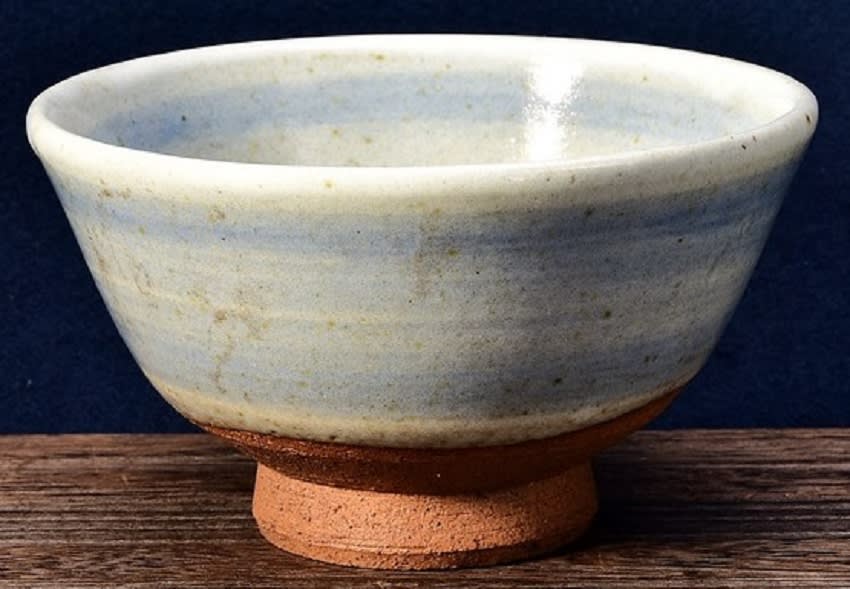

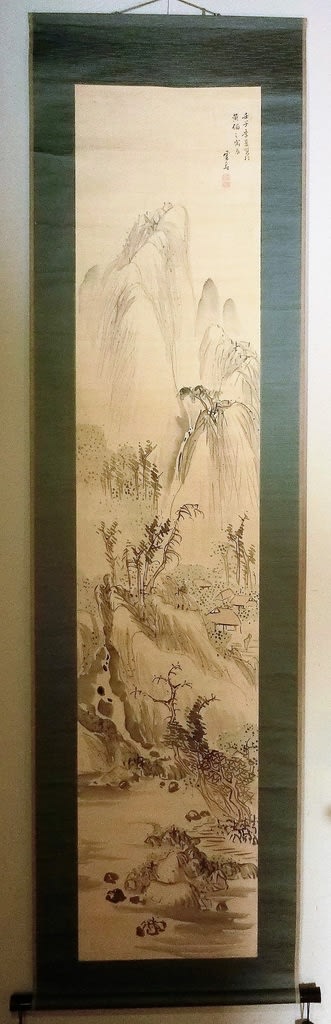

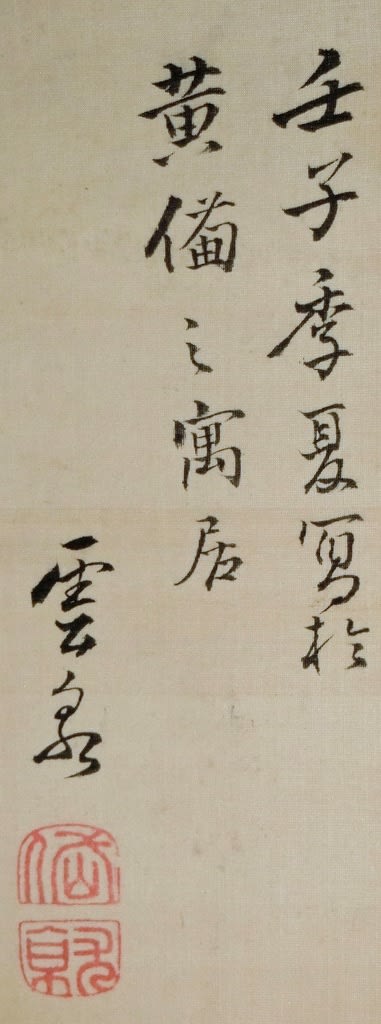

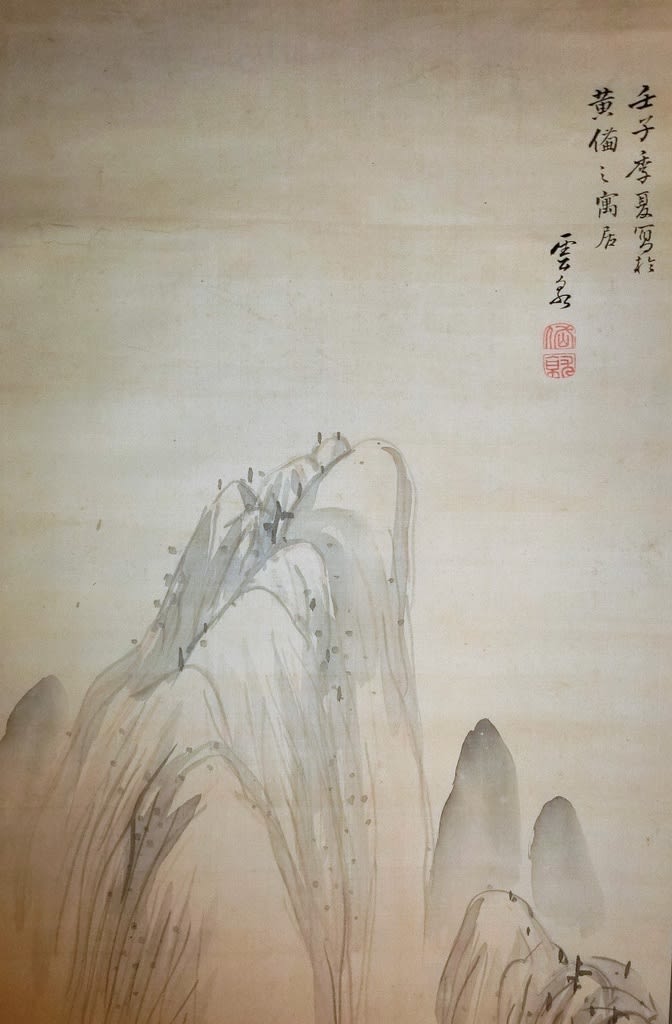

さて本日の本作品はインターネット上で購入した作品ですが、お値段は5000円程度。インターネット上は真贋さえ解れば宝の山ですが・・・。

先日も寺崎廣業の明治期に作品が作者不明で出品されていました。ところが何人かの方が寺崎廣業の真作と気が付いたのでしょう。時間間際に落札されてしまいました。ただ、小生の見切り金額より高かったので安堵しています。そう、入札に際しては真贋のほかに市場の見切り金額というものを知っておく必要があります。

この作品の見切り金額?、、、、おそらく1万円程度だと思います。「見切り金額」とはいくらで売れるかという判断基準です。資金不足で損ばかりしていては蒐集家とは言えません。

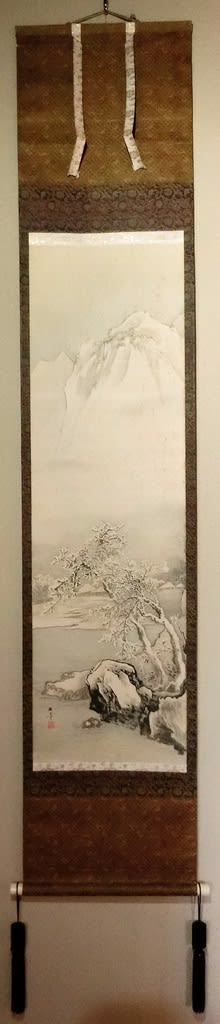

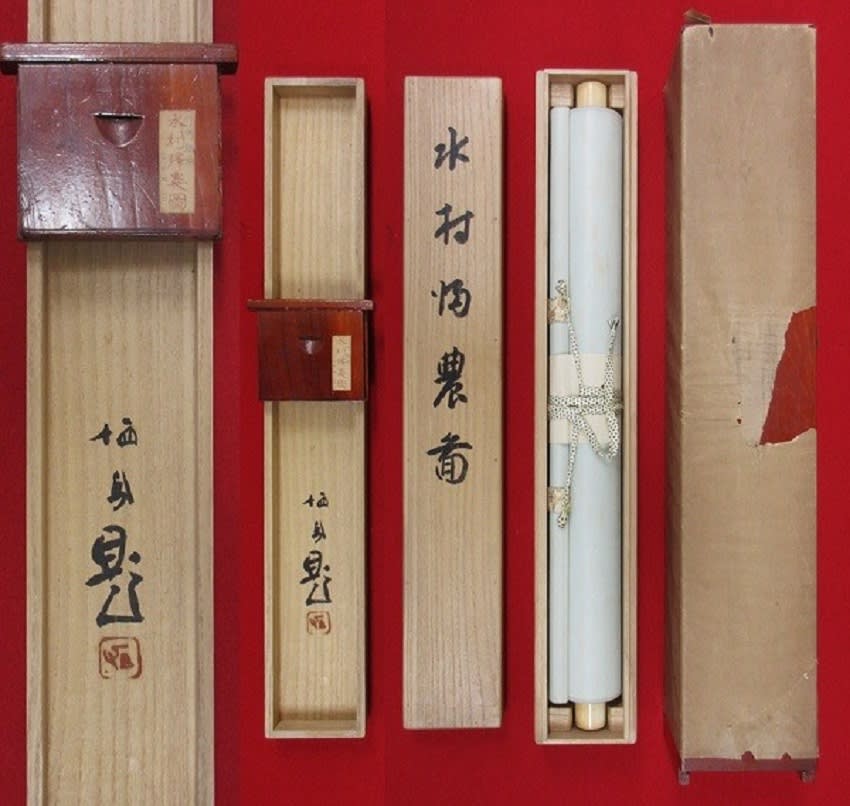

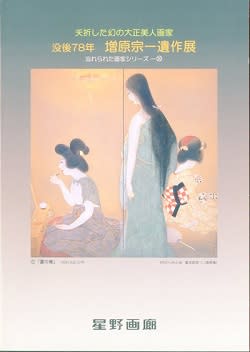

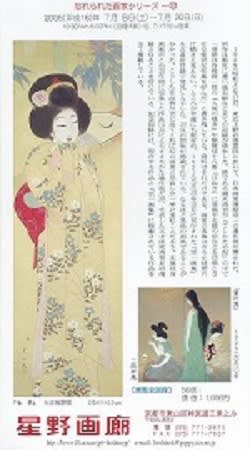

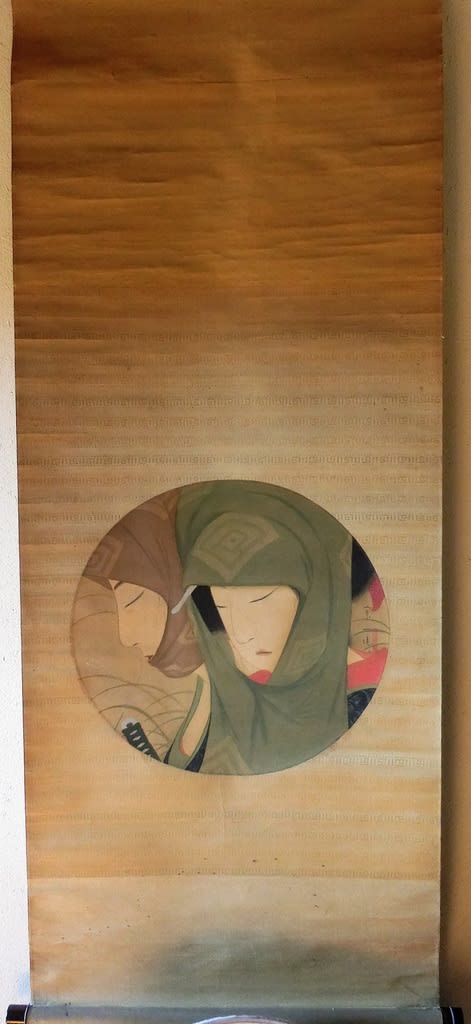

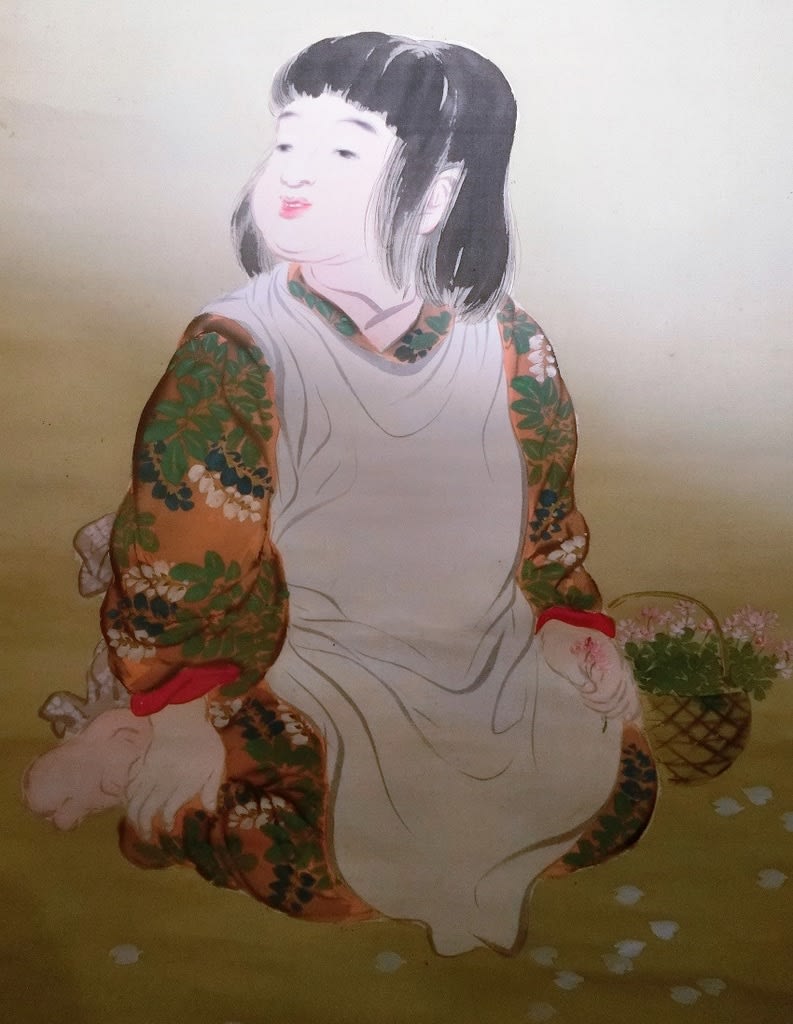

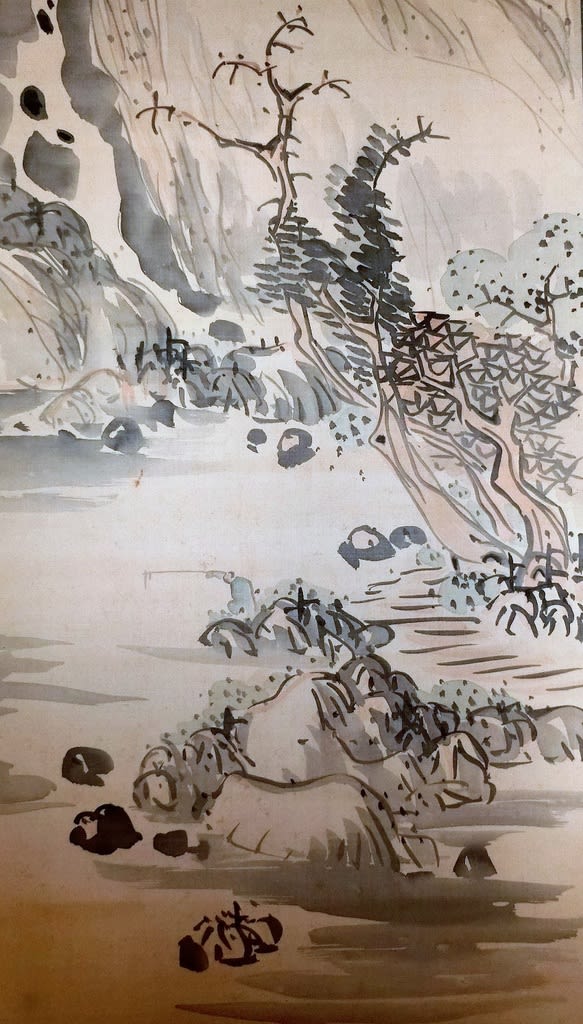

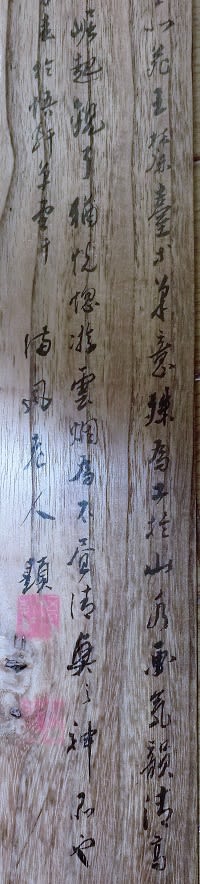

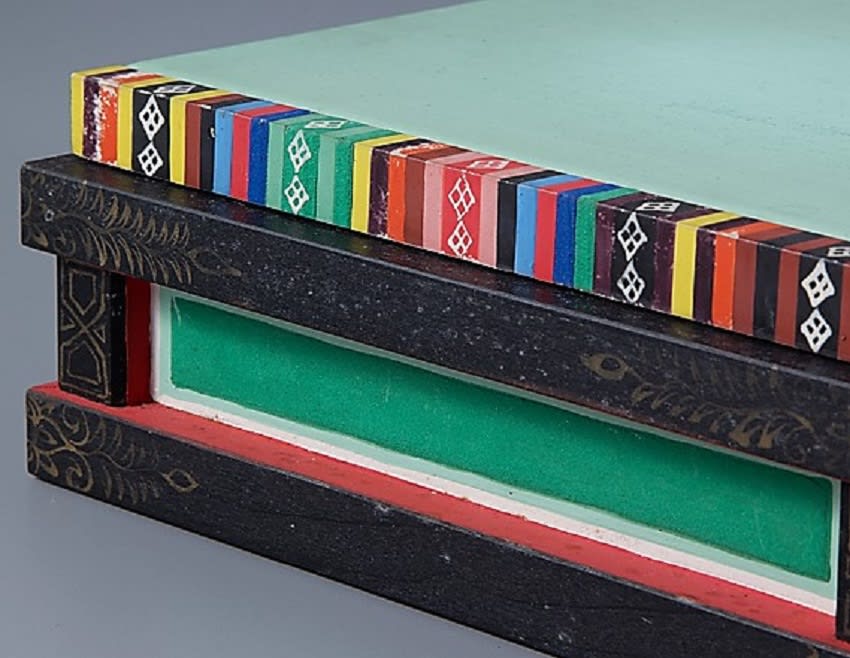

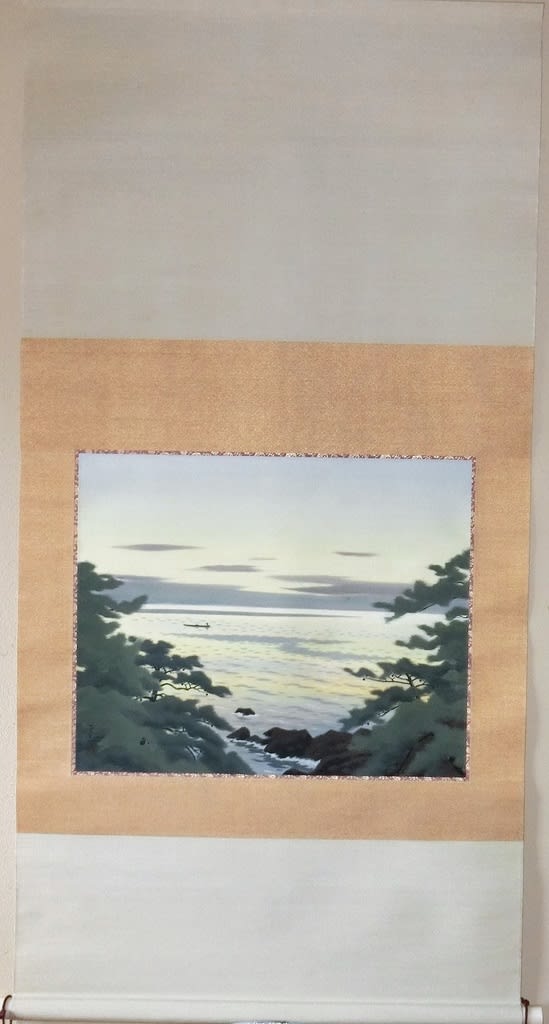

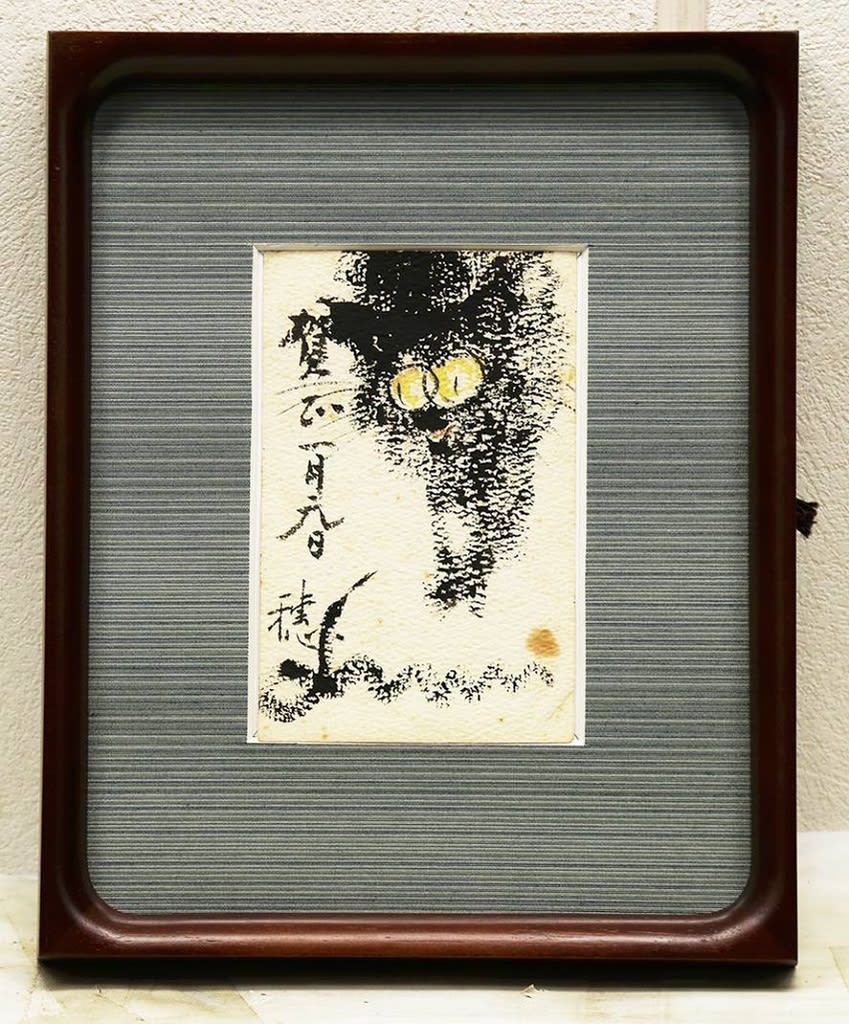

年賀状 猫 平福百穂筆 その30(真作整理番号)

紙本水墨淡彩 年賀状

はがきサイズ:縦145*横95

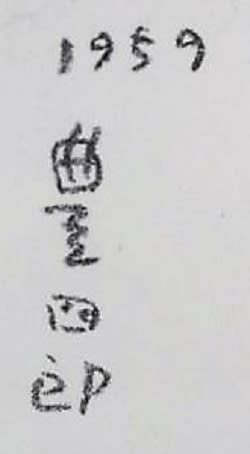

Image may be NSFW.

Clik here to view.

なぜ平福百穂の真作か? これは感です。経験に裏付けられた感ですが、平福百穂の作としてインターネットオークションに出品されている多くの作品は贋作ですので注意してください。小生でも迷うことしきり・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

作品を購入するかどうかの根幹は面白い作品かどうかですが・・。その前に「正月に猫? 干支にあったかな? いったいいつの年だろう?」

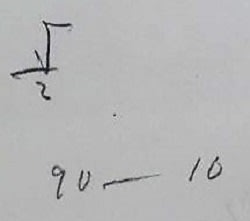

Image may be NSFW.

Clik here to view.

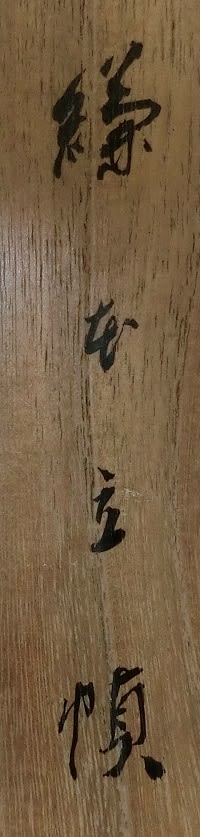

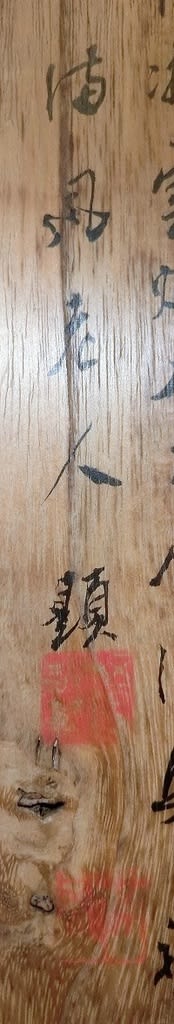

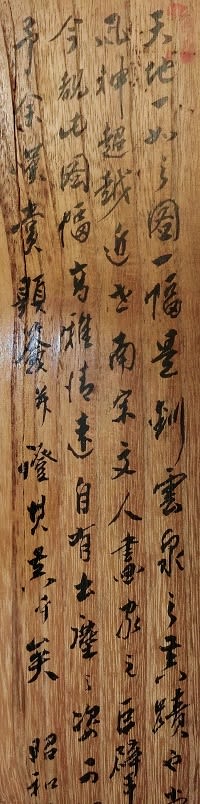

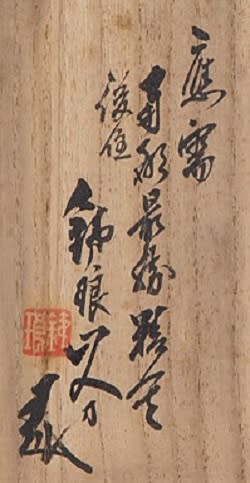

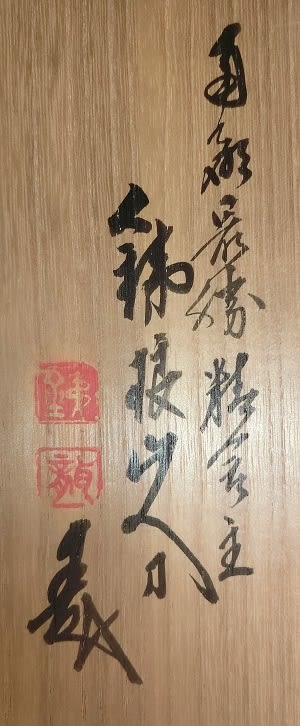

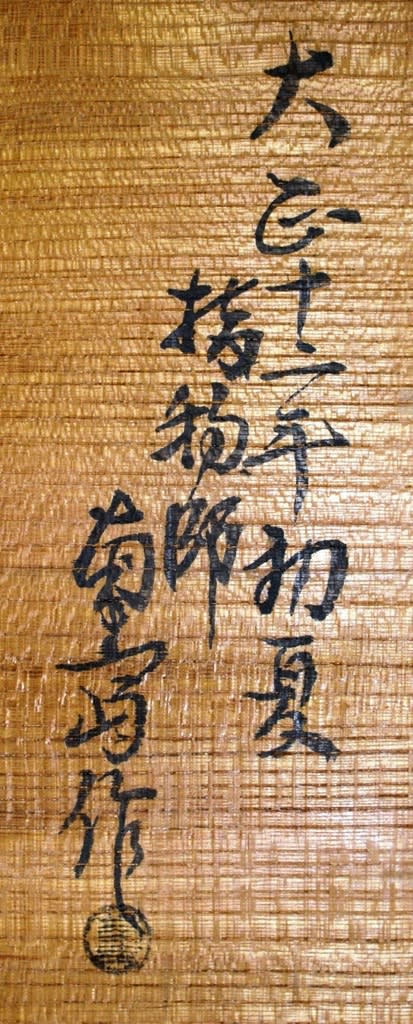

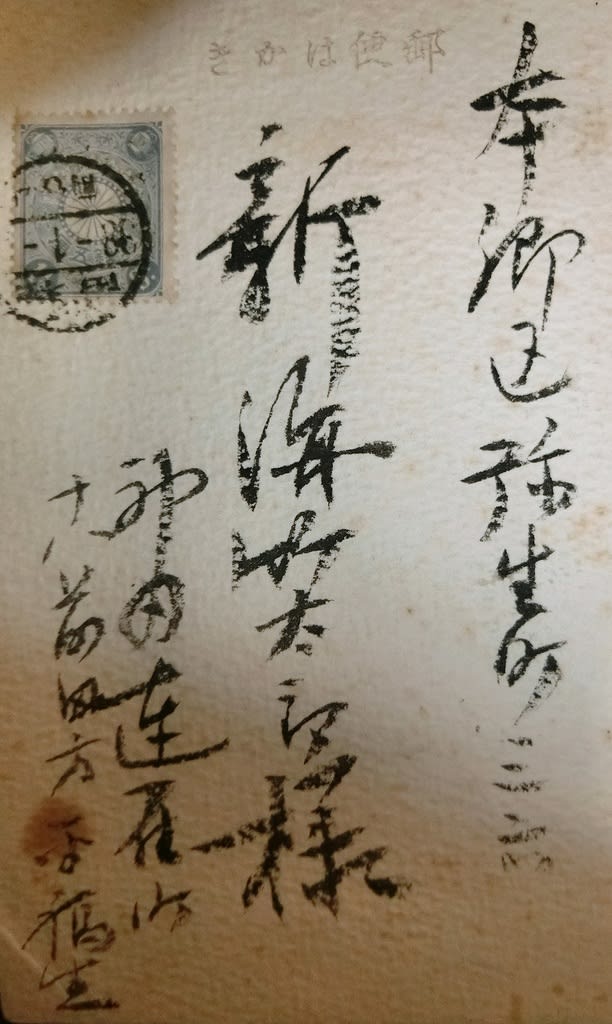

作品を購入後に年賀状の表面をみると明治38年らしい。平福百穂が28歳の作です。まだ若い!

明治24年から「百穂」の号となり、明治36年頃からは伊藤左千夫と親しくなりアララギ派の歌人としても活動しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*********************************************

新海竹太郎:(しんかい たけたろう、慶応4年2月10日(1868年3月3日) - 昭和2年(1927年)3月12日)。現在の山形県山形市生まれの彫刻家。息子に画家の新海覚雄がいる。

仏師の長男に生まれる。初めは軍人を志し、19歳で上京後近衛騎兵大隊に入営。士官候補生試験に失敗し失意の日々を送っていたが手遊びで作った馬の木彫が隊内で評判を呼び、上官の薦めもあり彫刻家志望に転じた。1891年の除隊後、後藤貞行に師事。後藤は当時、高村光雲のもとで楠木正成像の原型の制作に当たっており、その助手を務めた。また浅井忠にデッサン、小倉惣次郎に塑造を学んだ。

1896年に軍より北白川宮能久親王騎馬銅像の制作依頼を受け、1899年に原型を完成させた(翌年鋳造、1902年に設置)。パリ万国博覧会を機に1900年に渡欧、パリを経てベルリンに移りベルリン美術学校彫刻部主任教授ヘルテルに師事、当時のドイツのアカデミックな彫刻技法を身につけた。1902年に帰国。同年中村不折らによって創設された太平洋画会の会員となり、以後同会の中心的な存在として活躍する。また1904年に太平洋画会研究所が創設されると彫刻部の主任となり、朝倉文夫・中原悌二郎・堀進二など多くの後進を育てた。甥の新海竹蔵も竹太郎に師事し彫刻家として活躍している。

竹太郎は騎兵科の出身である経験から馬の像を得意とし、前述の北白川宮能久親王騎馬像のほか大山元帥、南部伯爵などの著名な軍人の騎馬像を手がけている。アカデミックで質実な作風で知られるがアール・ヌーボーの要素を取り入れたり、日本的・東洋的な題材を扱った異色作も数多く残している。1907年の第1回文展以来審査員を務め1917年6月11日に帝室技芸員、1919年に帝国美術院会員となった。

1927年、心臓病のため死去。

*********************************************

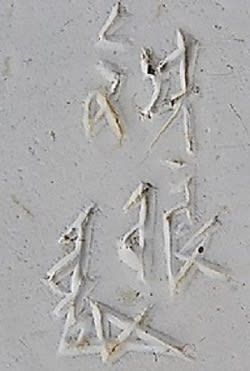

平福百穂が彫刻家で郷里が近い新海竹太郎に宛てた由緒ある年賀状?であることが判明してきました。

*当時平福百穂は神田に住んでいたようです。

4歳の息子曰く「おもしえれ~、おもしろすぎる。」だと・・。私より購入動機ははっきりしている。ちなみに息子のおもちゃを買うときは、小生の判断基準は息子がおもちゃに飽きがこないかどうかがポイント!

Image may be NSFW.

Clik here to view.

当方のブログで紹介された「猫を画題にした作品」では下記の作品があります。

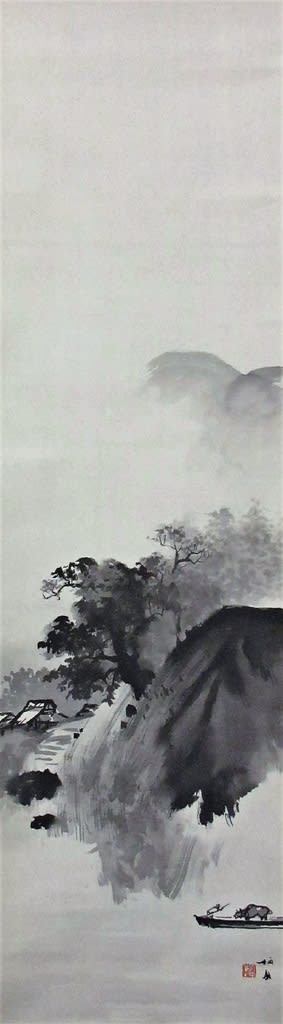

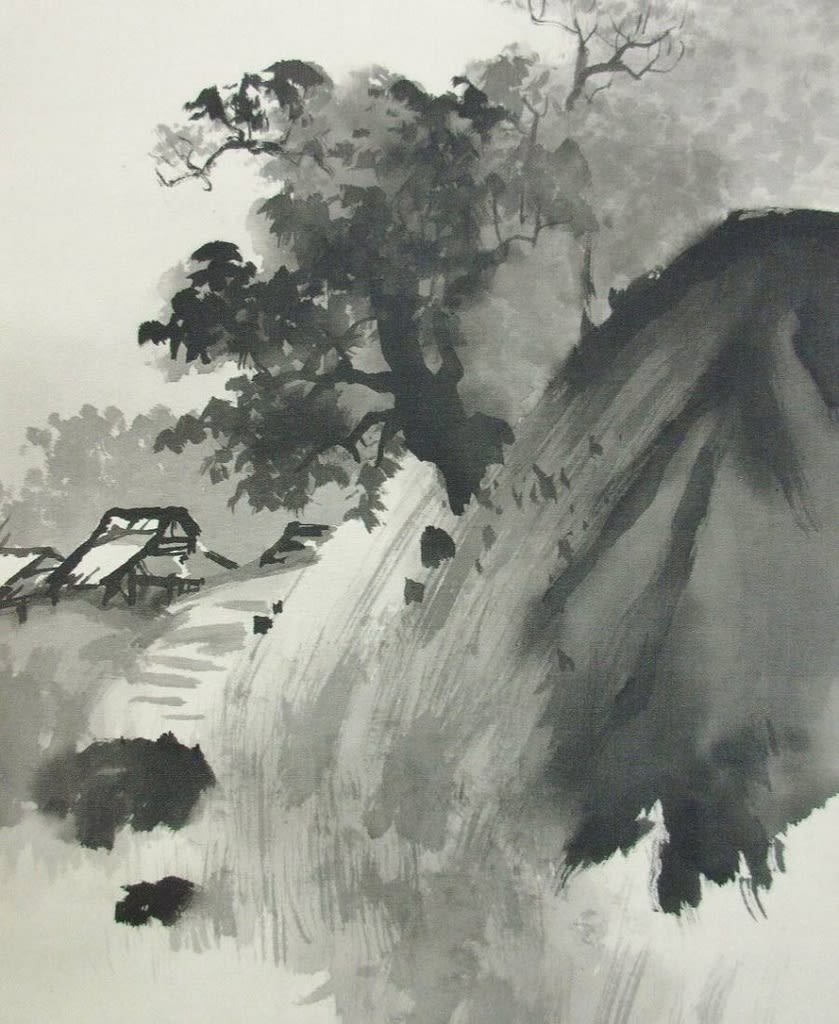

斑猫 中村岳陵筆 その4

紙本水墨画帳外し軸装 軸先象牙 子息中村渓男鑑定箱二重箱

額サイズ:縦1515*横623 画サイズ:縦314*横471

Image may be NSFW.

Clik here to view.

色紙 猫 フジコ・ヘミング筆

紙本水彩 色紙

画サイズ:縦270*横240

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

最近人気のある猫、小生はあまり好きではありませんが・・。小生は犬派。

「居たいと思う時にそばにいないのが猫、女と同じ。」というのはまさしく的を得た表現です。ここでいう「女」とはまさしく「女」と言った御仁がいますが、身に覚えがあるのでしょう。魔性の女・・?? とくに美人と評される女にはご注意あれ! 美人はとかく性格が悪い、碌な美人はいない。これは私の信条、よって猫は好きではない。ただし、骨董品は別。

昨年から当方の蒐集品は整理の中でも修理に主体を置いていますが、腕の良い修理を担当する職人が不足しているようです。日中は修理以外の仕事をしている方が多いようです。

さて本日の本作品はインターネット上で購入した作品ですが、お値段は5000円程度。インターネット上は真贋さえ解れば宝の山ですが・・・。

先日も寺崎廣業の明治期に作品が作者不明で出品されていました。ところが何人かの方が寺崎廣業の真作と気が付いたのでしょう。時間間際に落札されてしまいました。ただ、小生の見切り金額より高かったので安堵しています。そう、入札に際しては真贋のほかに市場の見切り金額というものを知っておく必要があります。

この作品の見切り金額?、、、、おそらく1万円程度だと思います。「見切り金額」とはいくらで売れるかという判断基準です。資金不足で損ばかりしていては蒐集家とは言えません。

年賀状 猫 平福百穂筆 その30(真作整理番号)

紙本水墨淡彩 年賀状

はがきサイズ:縦145*横95

Image may be NSFW.

Clik here to view.

なぜ平福百穂の真作か? これは感です。経験に裏付けられた感ですが、平福百穂の作としてインターネットオークションに出品されている多くの作品は贋作ですので注意してください。小生でも迷うことしきり・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

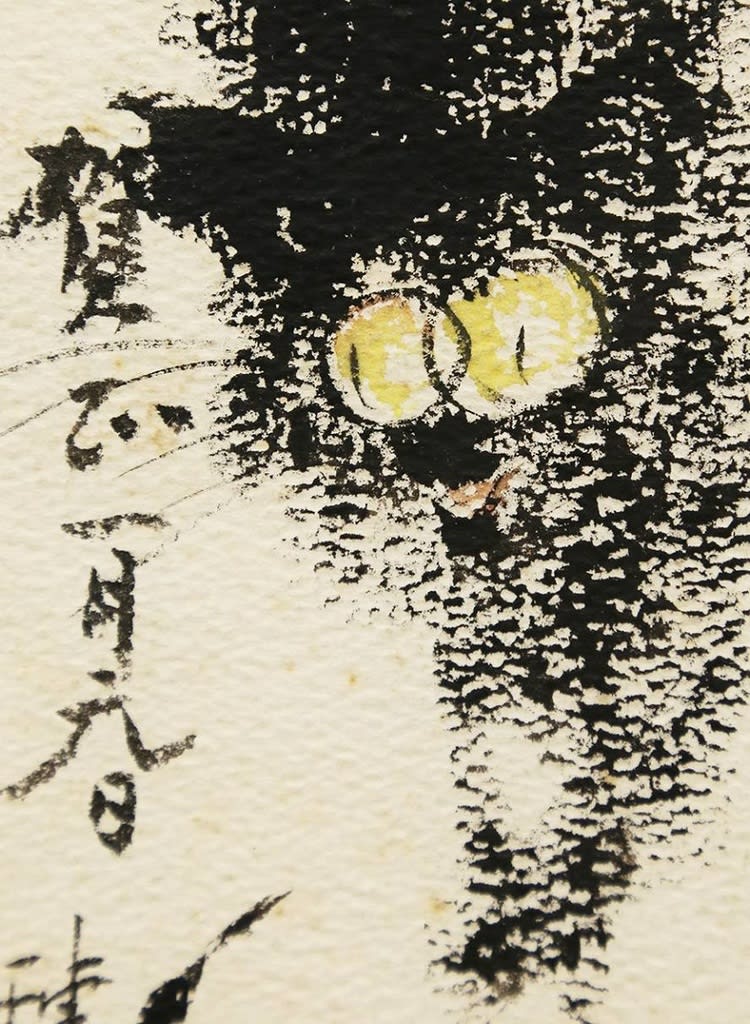

作品を購入するかどうかの根幹は面白い作品かどうかですが・・。その前に「正月に猫? 干支にあったかな? いったいいつの年だろう?」

Image may be NSFW.

Clik here to view.

作品を購入後に年賀状の表面をみると明治38年らしい。平福百穂が28歳の作です。まだ若い!

明治24年から「百穂」の号となり、明治36年頃からは伊藤左千夫と親しくなりアララギ派の歌人としても活動しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*********************************************

新海竹太郎:(しんかい たけたろう、慶応4年2月10日(1868年3月3日) - 昭和2年(1927年)3月12日)。現在の山形県山形市生まれの彫刻家。息子に画家の新海覚雄がいる。

仏師の長男に生まれる。初めは軍人を志し、19歳で上京後近衛騎兵大隊に入営。士官候補生試験に失敗し失意の日々を送っていたが手遊びで作った馬の木彫が隊内で評判を呼び、上官の薦めもあり彫刻家志望に転じた。1891年の除隊後、後藤貞行に師事。後藤は当時、高村光雲のもとで楠木正成像の原型の制作に当たっており、その助手を務めた。また浅井忠にデッサン、小倉惣次郎に塑造を学んだ。

1896年に軍より北白川宮能久親王騎馬銅像の制作依頼を受け、1899年に原型を完成させた(翌年鋳造、1902年に設置)。パリ万国博覧会を機に1900年に渡欧、パリを経てベルリンに移りベルリン美術学校彫刻部主任教授ヘルテルに師事、当時のドイツのアカデミックな彫刻技法を身につけた。1902年に帰国。同年中村不折らによって創設された太平洋画会の会員となり、以後同会の中心的な存在として活躍する。また1904年に太平洋画会研究所が創設されると彫刻部の主任となり、朝倉文夫・中原悌二郎・堀進二など多くの後進を育てた。甥の新海竹蔵も竹太郎に師事し彫刻家として活躍している。

竹太郎は騎兵科の出身である経験から馬の像を得意とし、前述の北白川宮能久親王騎馬像のほか大山元帥、南部伯爵などの著名な軍人の騎馬像を手がけている。アカデミックで質実な作風で知られるがアール・ヌーボーの要素を取り入れたり、日本的・東洋的な題材を扱った異色作も数多く残している。1907年の第1回文展以来審査員を務め1917年6月11日に帝室技芸員、1919年に帝国美術院会員となった。

1927年、心臓病のため死去。

*********************************************

平福百穂が彫刻家で郷里が近い新海竹太郎に宛てた由緒ある年賀状?であることが判明してきました。

*当時平福百穂は神田に住んでいたようです。

4歳の息子曰く「おもしえれ~、おもしろすぎる。」だと・・。私より購入動機ははっきりしている。ちなみに息子のおもちゃを買うときは、小生の判断基準は息子がおもちゃに飽きがこないかどうかがポイント!

Image may be NSFW.

Clik here to view.

当方のブログで紹介された「猫を画題にした作品」では下記の作品があります。

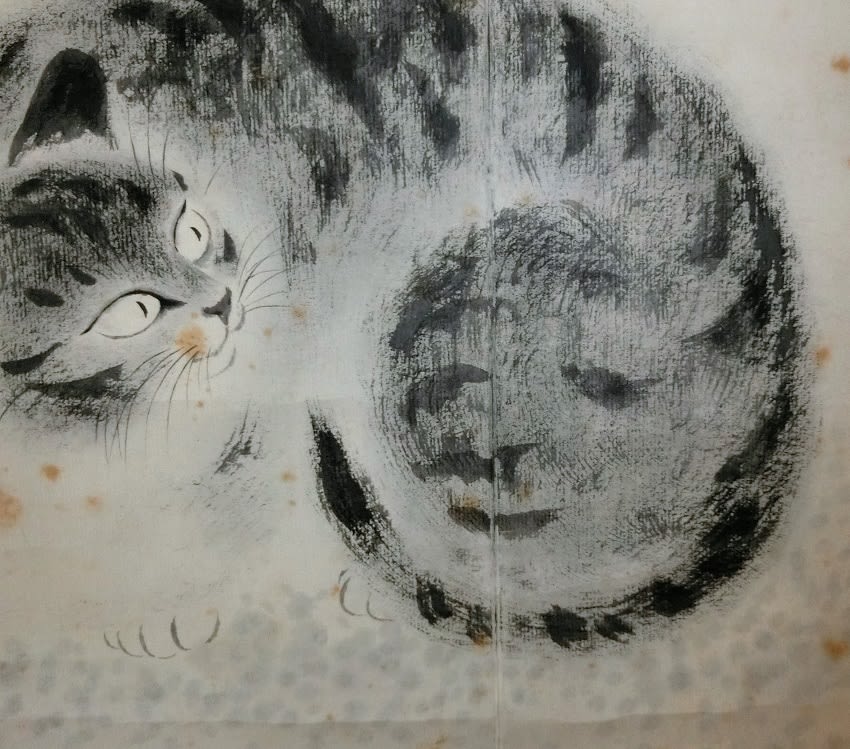

斑猫 中村岳陵筆 その4

紙本水墨画帳外し軸装 軸先象牙 子息中村渓男鑑定箱二重箱

額サイズ:縦1515*横623 画サイズ:縦314*横471

Image may be NSFW.

Clik here to view.

色紙 猫 フジコ・ヘミング筆

紙本水彩 色紙

画サイズ:縦270*横240

Image may be NSFW.

Clik here to view.

最近人気のある猫、小生はあまり好きではありませんが・・。小生は犬派。

「居たいと思う時にそばにいないのが猫、女と同じ。」というのはまさしく的を得た表現です。ここでいう「女」とはまさしく「女」と言った御仁がいますが、身に覚えがあるのでしょう。魔性の女・・?? とくに美人と評される女にはご注意あれ! 美人はとかく性格が悪い、碌な美人はいない。これは私の信条、よって猫は好きではない。ただし、骨董品は別。