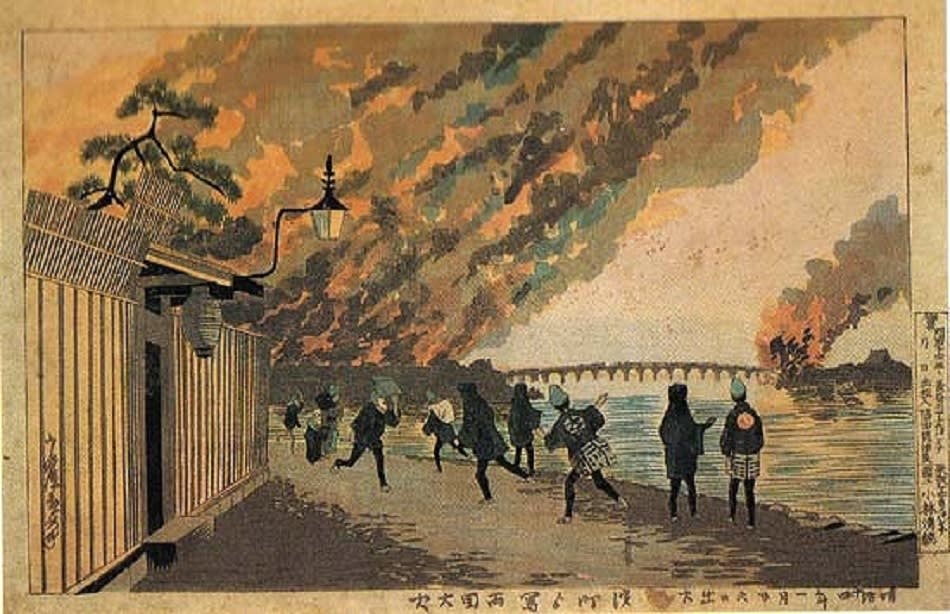

「増原宗一」という画家をご存じだろうか? 知っている方はかなりの日本画通と言えようが、おそらくは大半の方が知らない画家だろうと思います。面白うそうな作品と思い、入手するまで小生も全く知りませんでした。

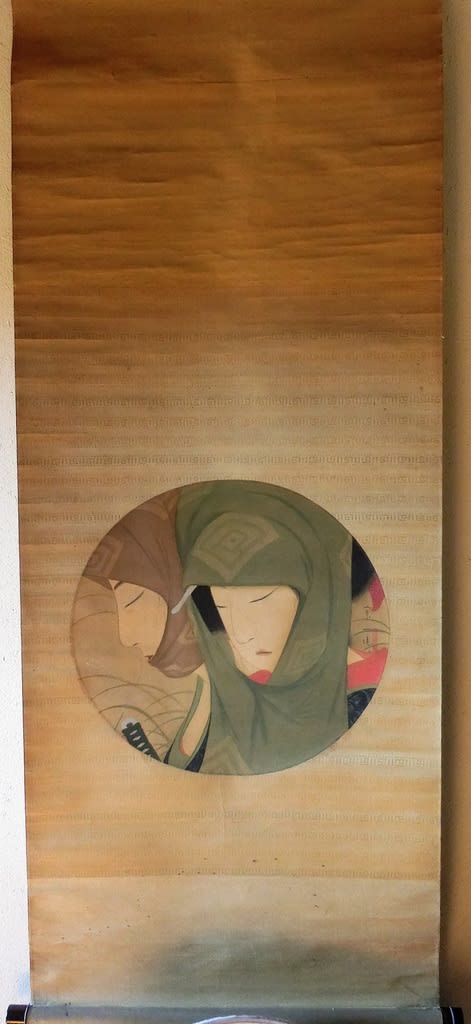

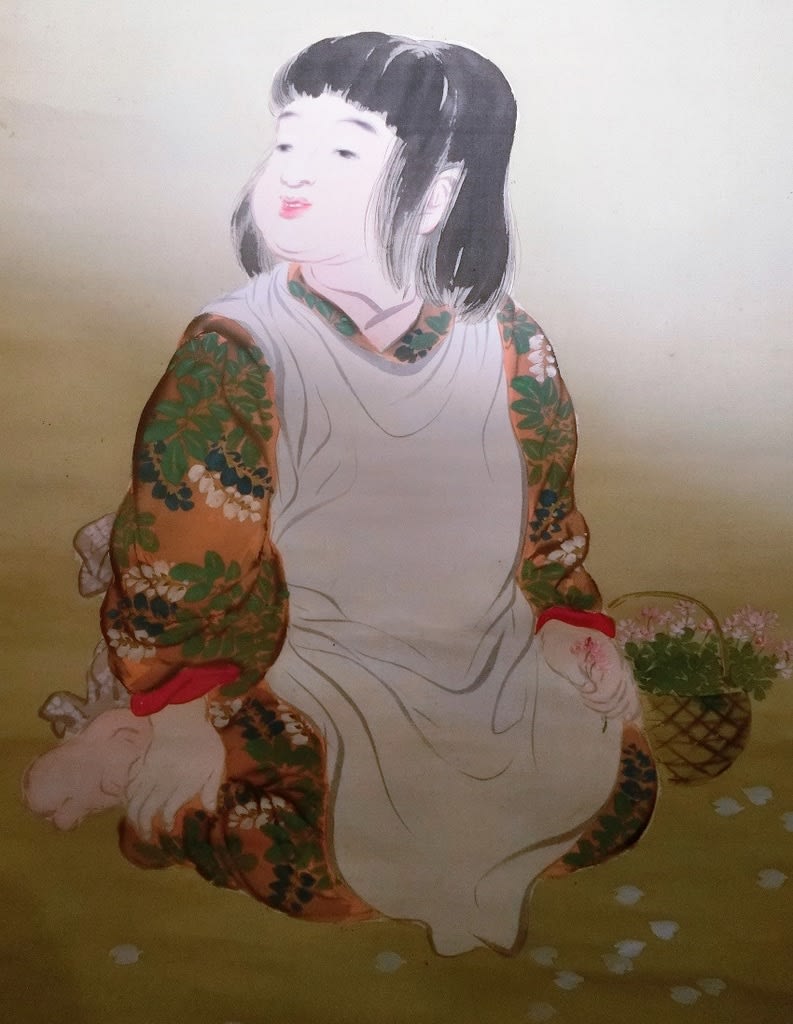

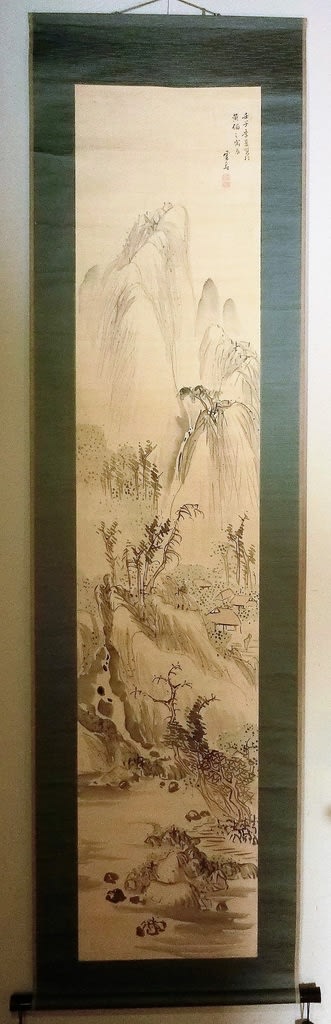

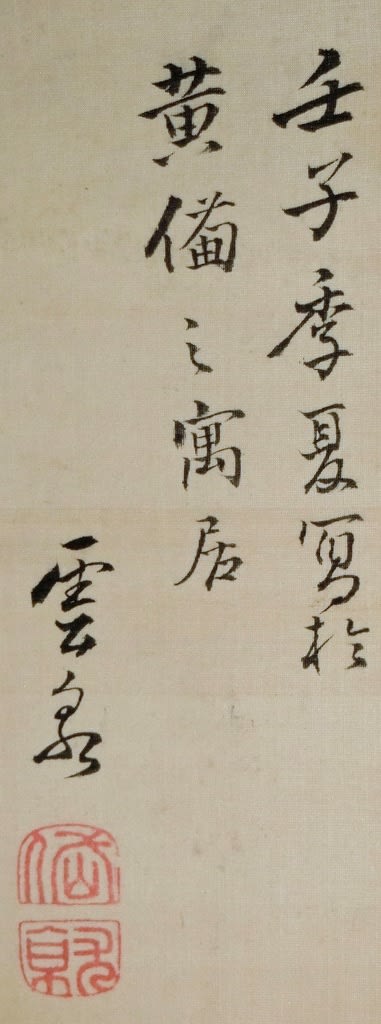

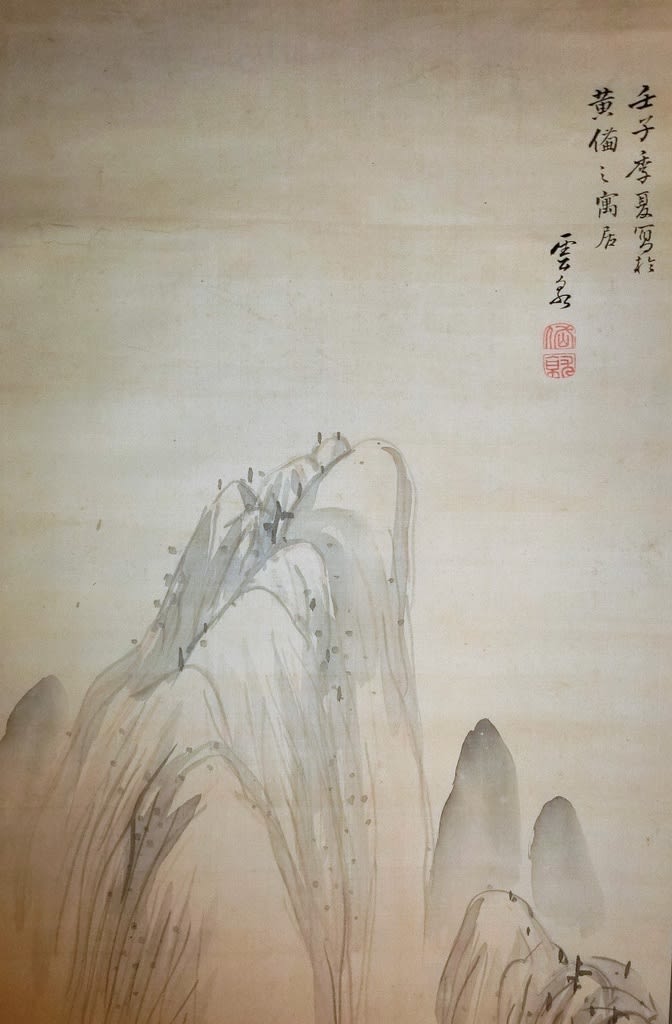

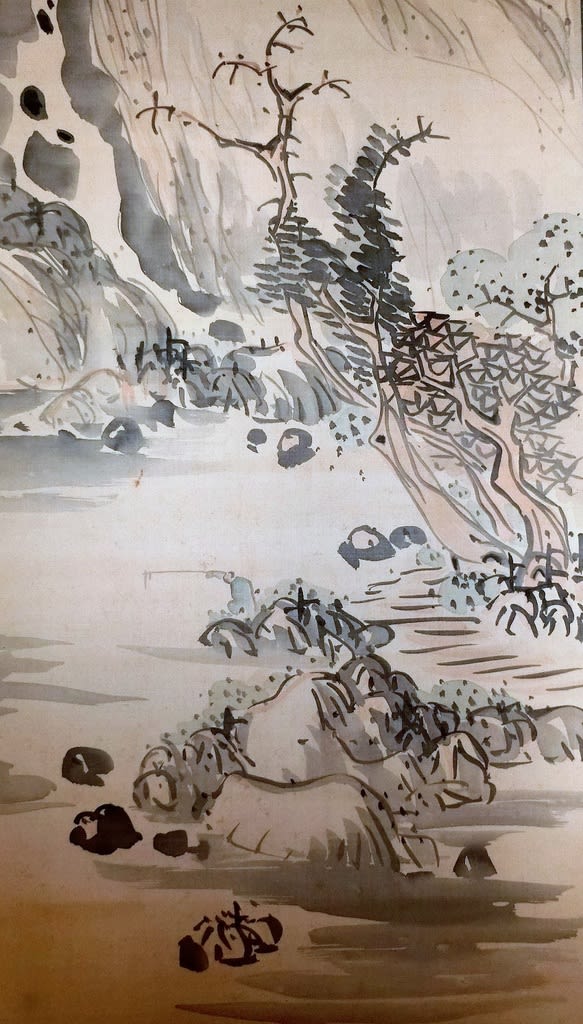

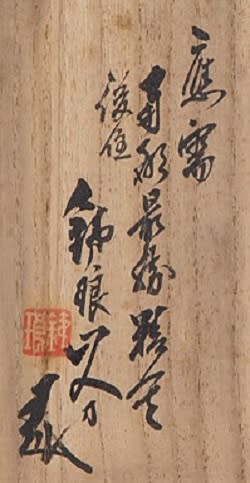

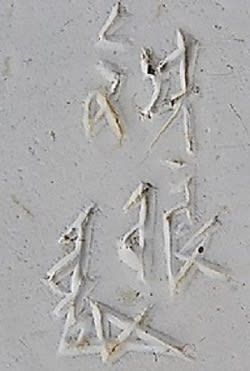

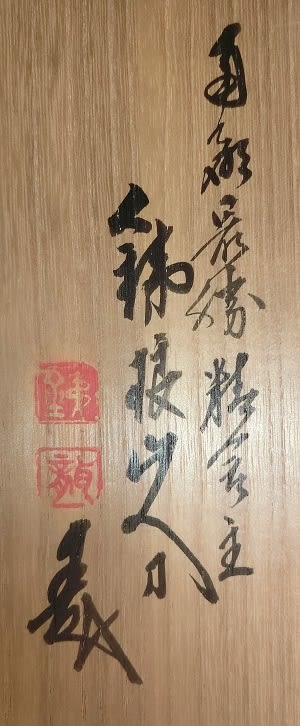

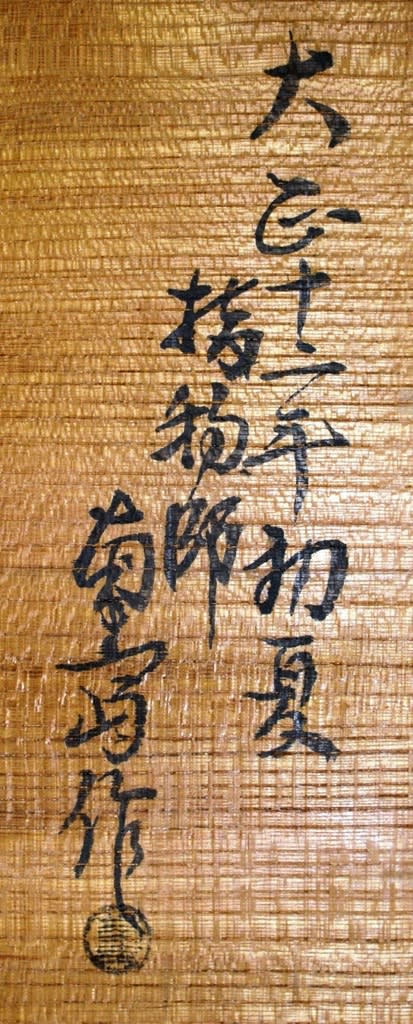

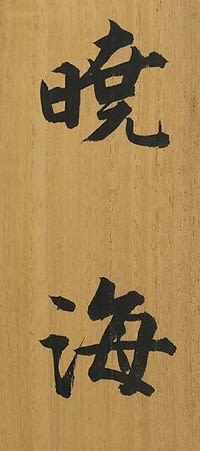

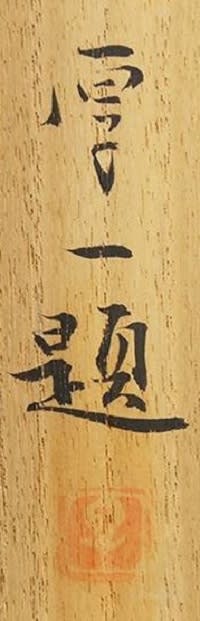

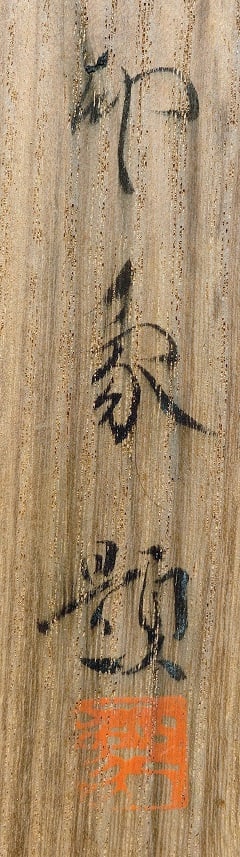

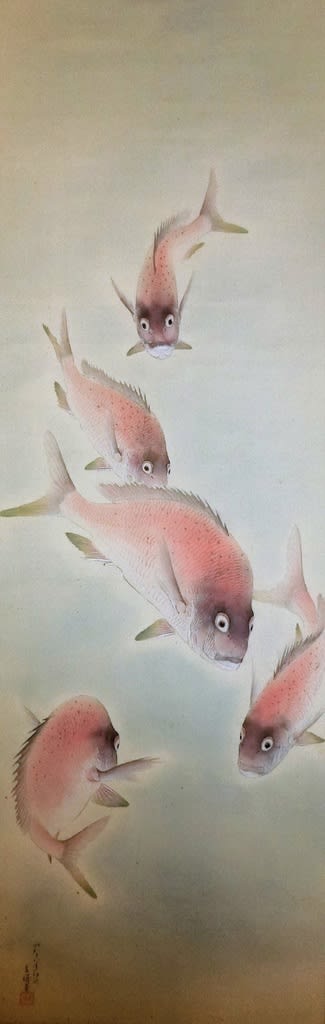

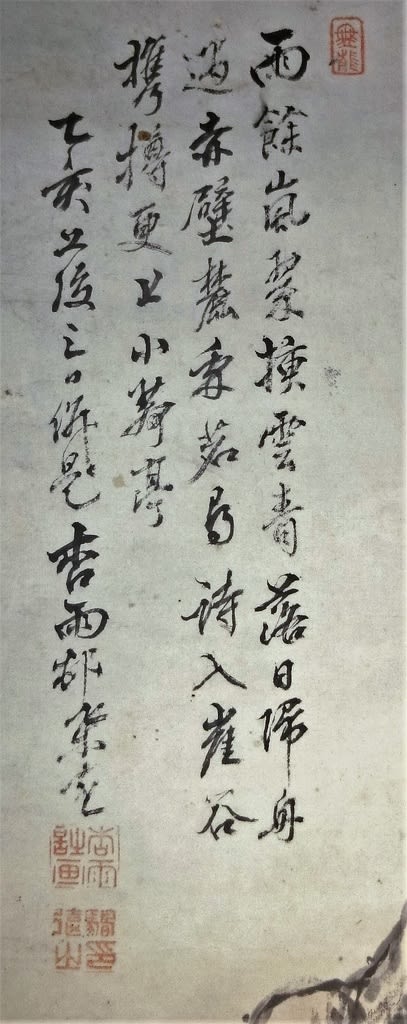

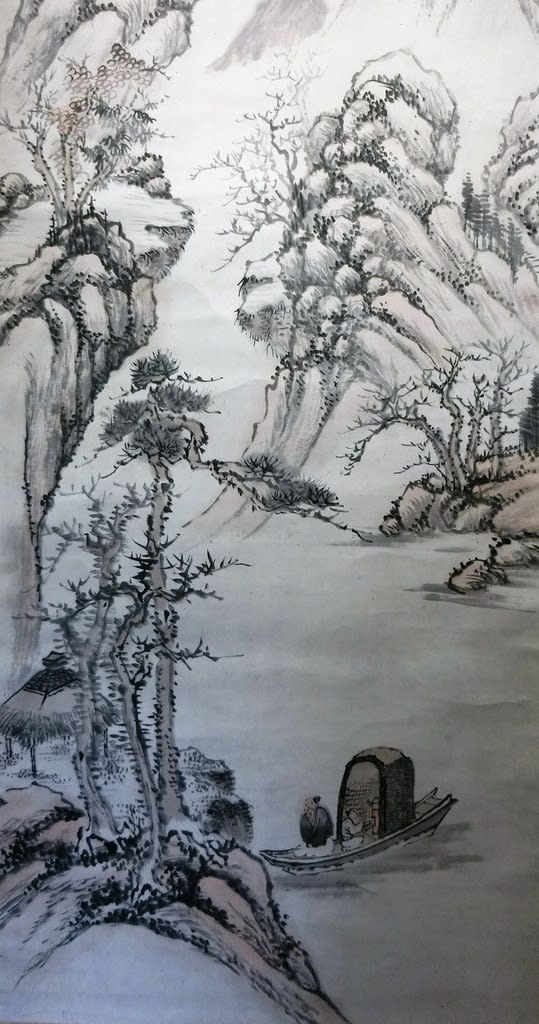

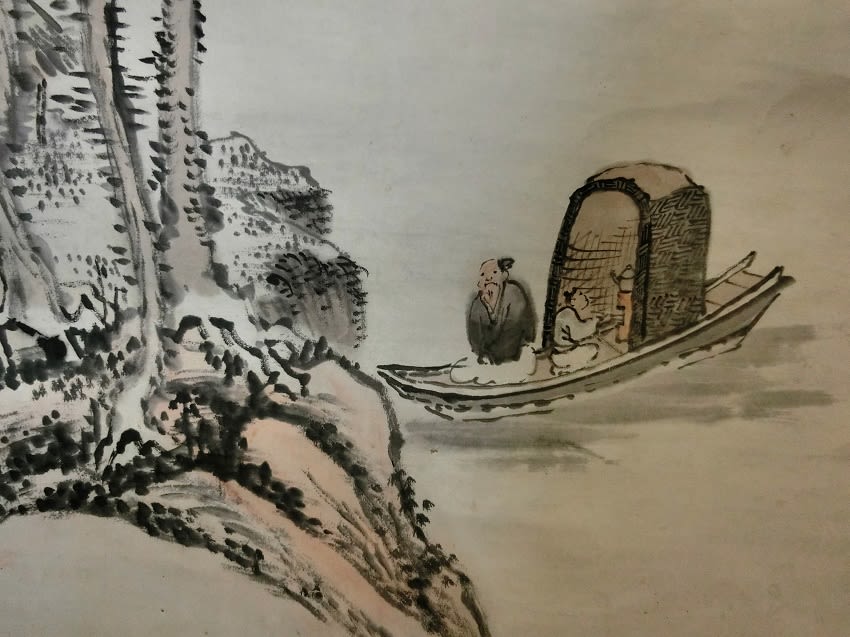

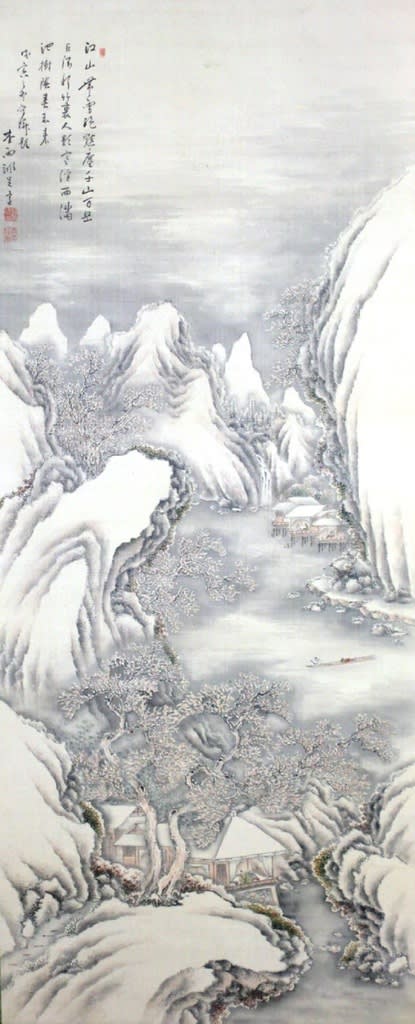

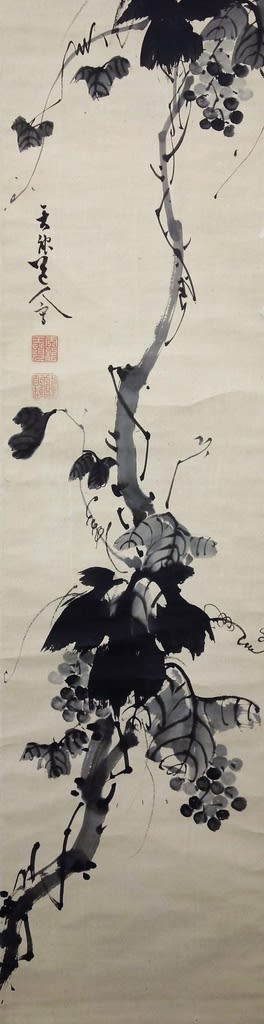

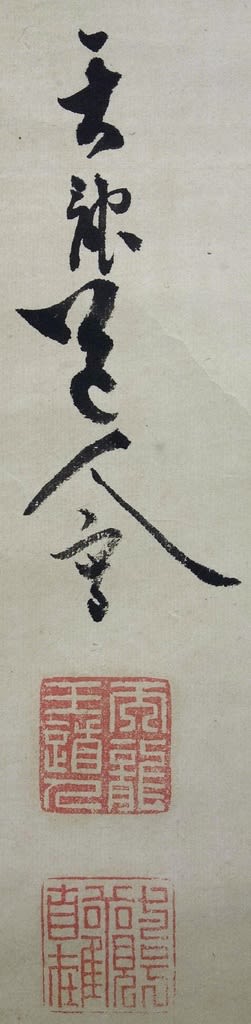

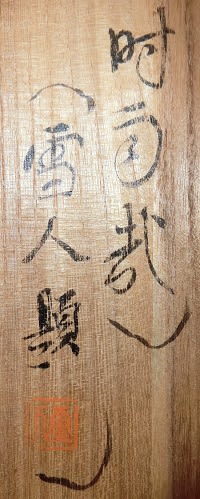

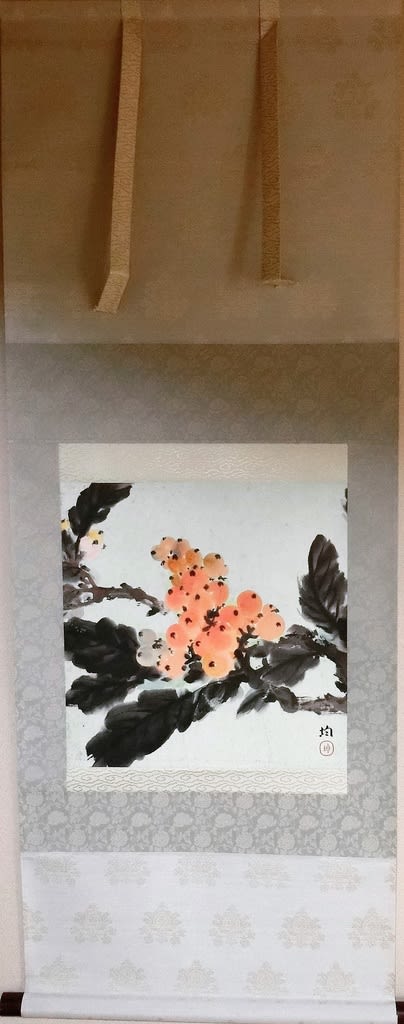

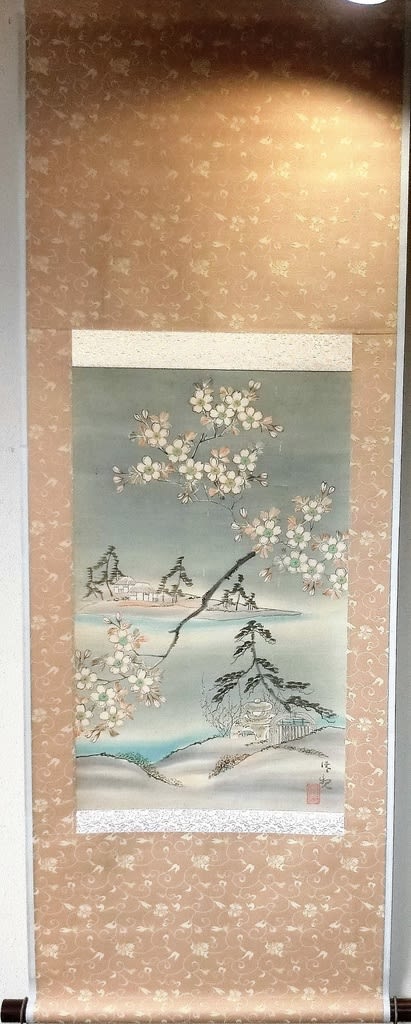

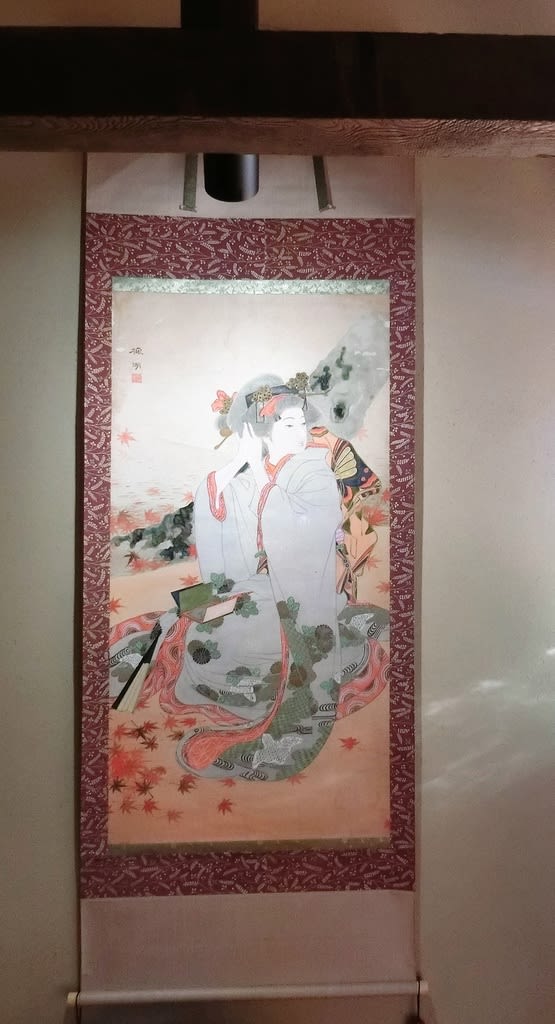

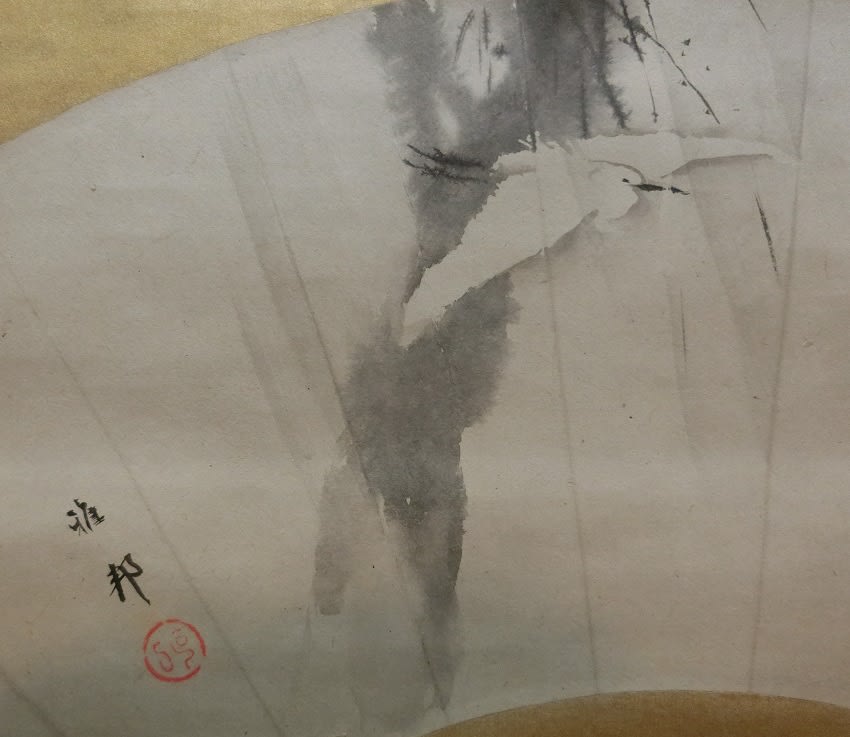

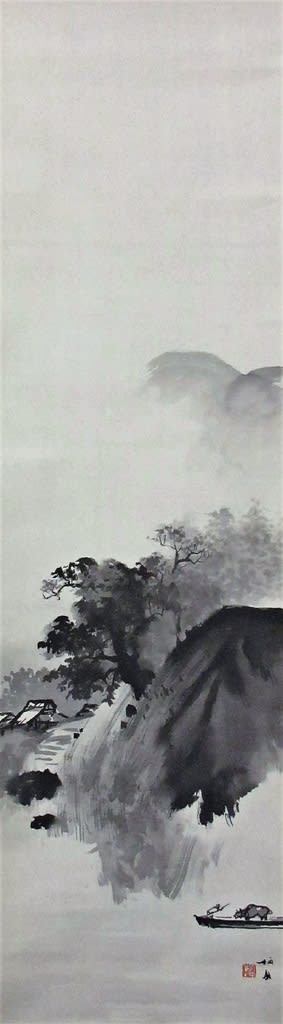

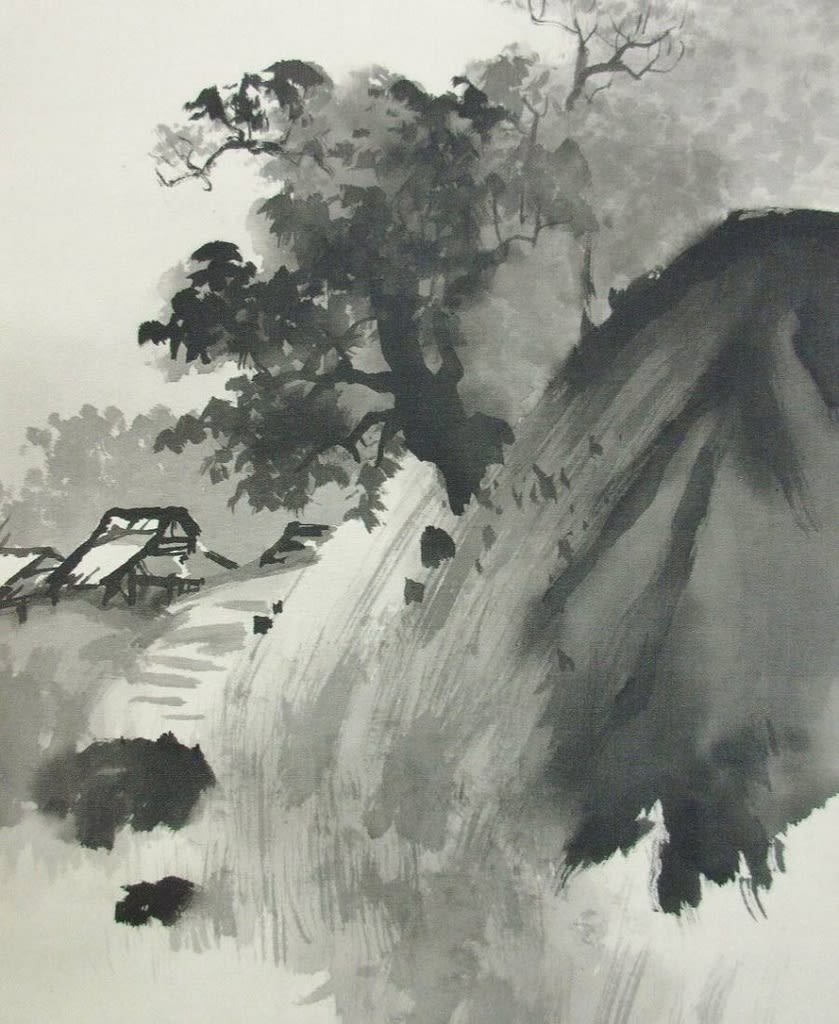

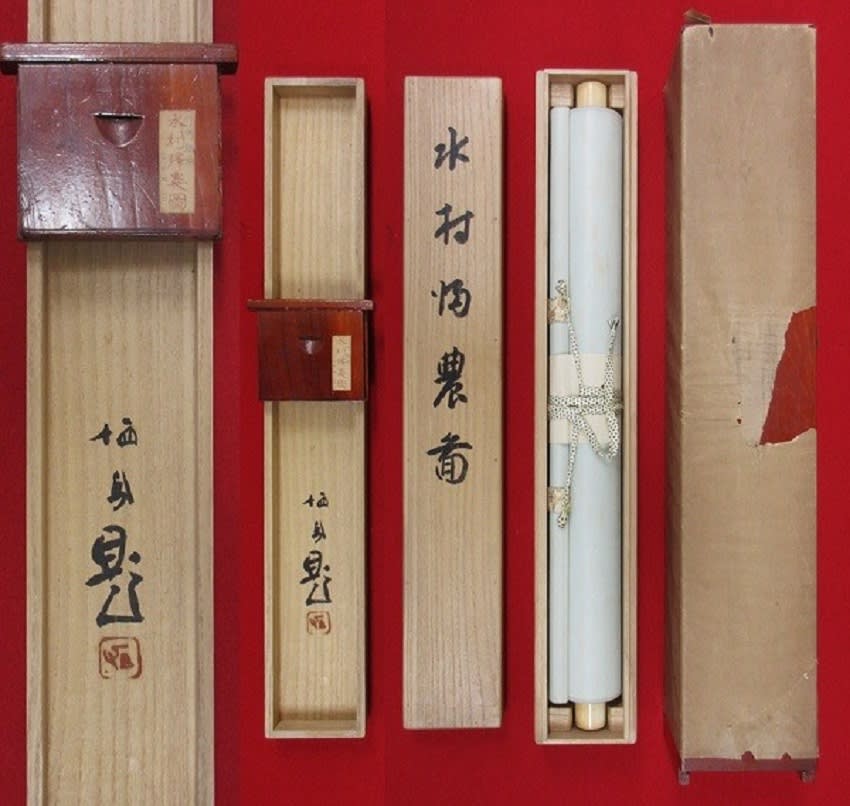

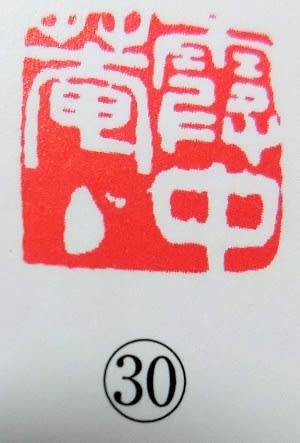

本日は増原宗一の作と思われる作品の紹介です。共箱もなく画題は仮題ということでご了解願います。

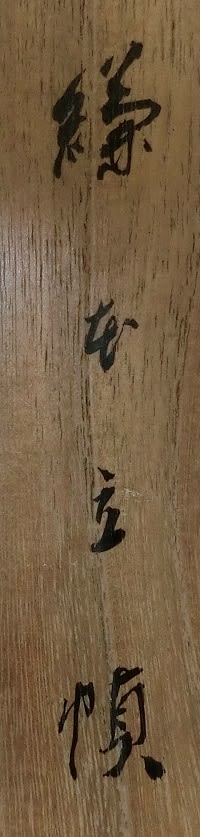

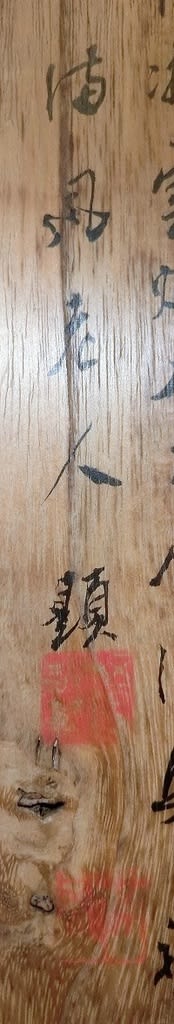

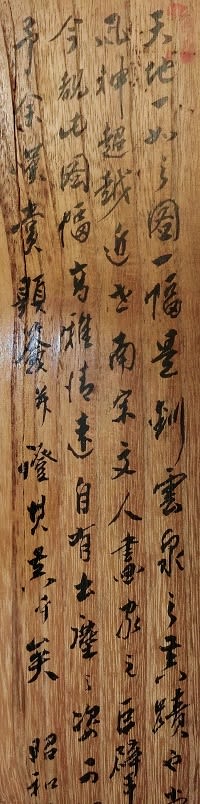

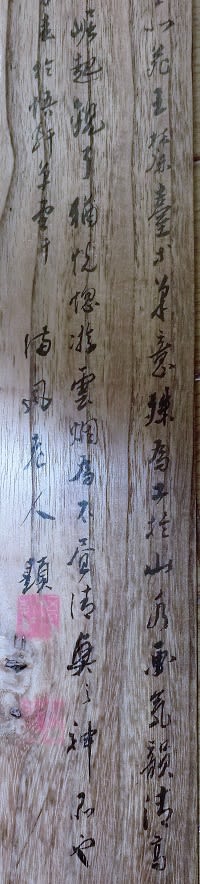

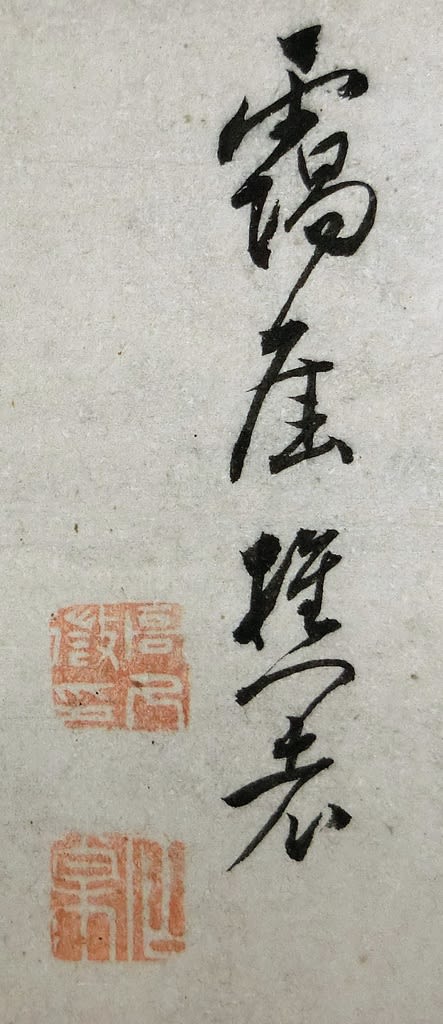

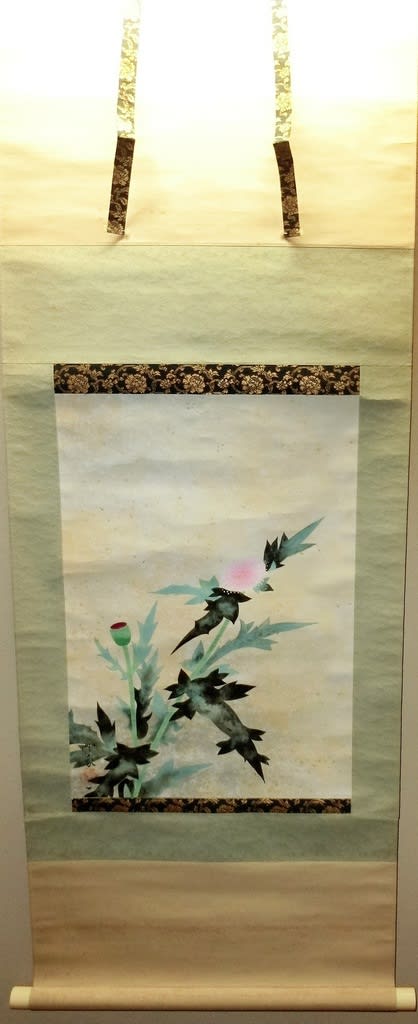

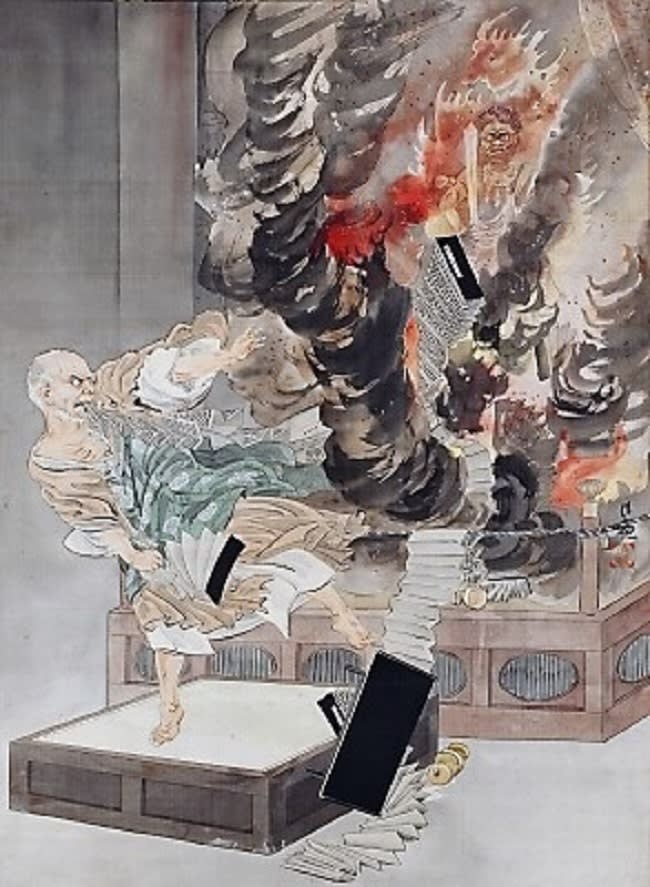

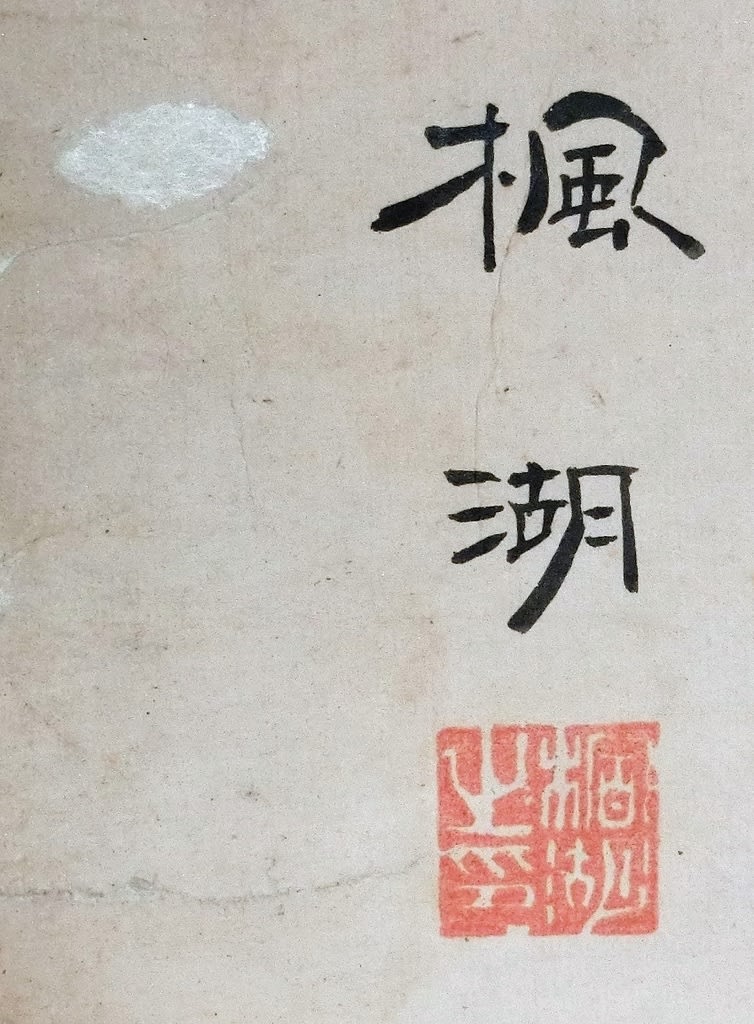

忘れ去られた画家 仮題 曽根崎心中(おはつ・徳兵衛) 伝増原宗一筆

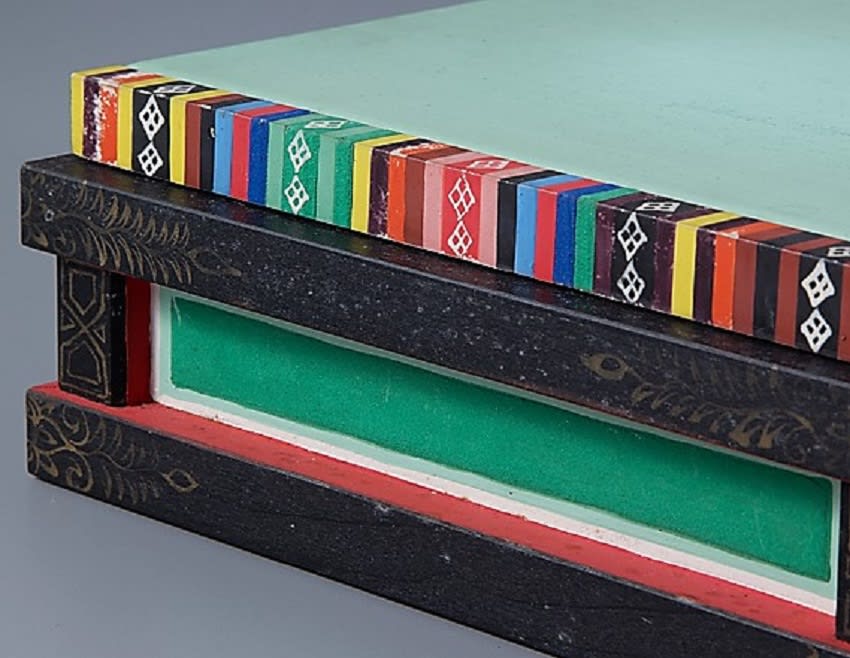

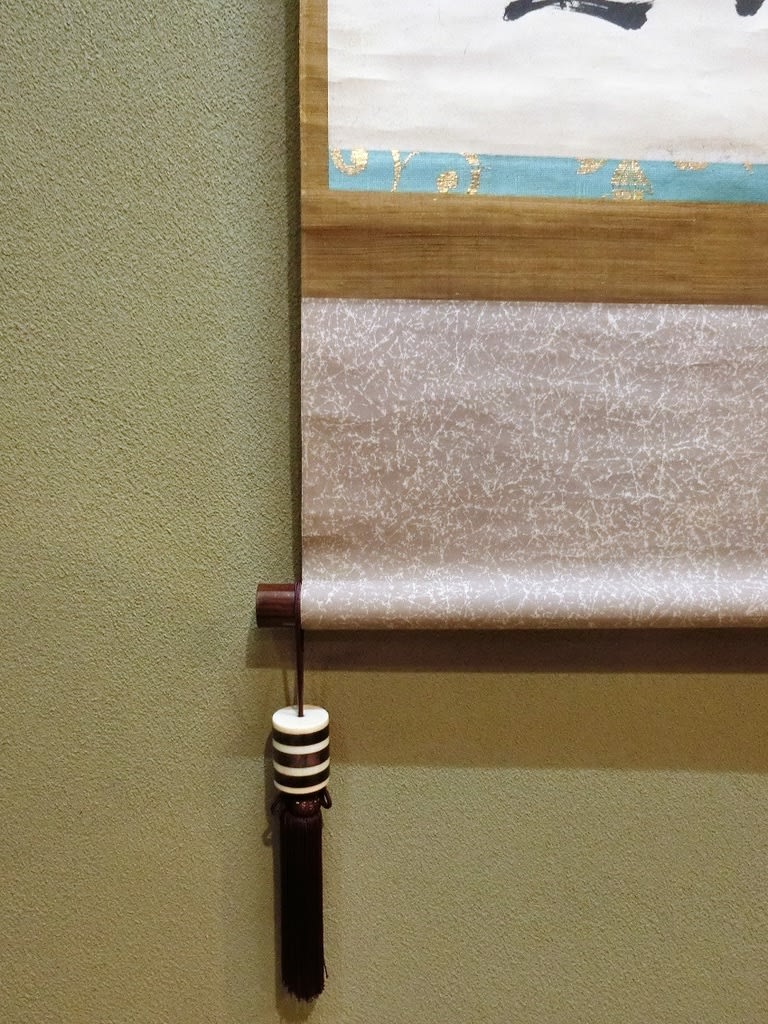

絹本水墨着色軸装 軸先塗 合箱

全体サイズ:縦1350*横550 画サイズ:縦400*横420

Image may be NSFW.

***********************************

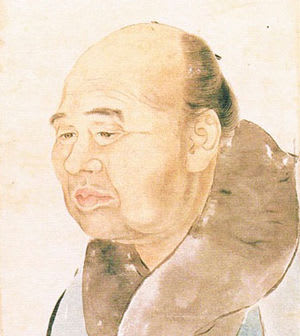

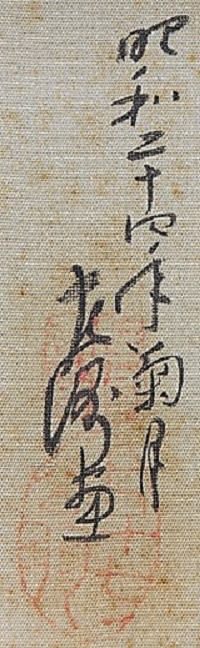

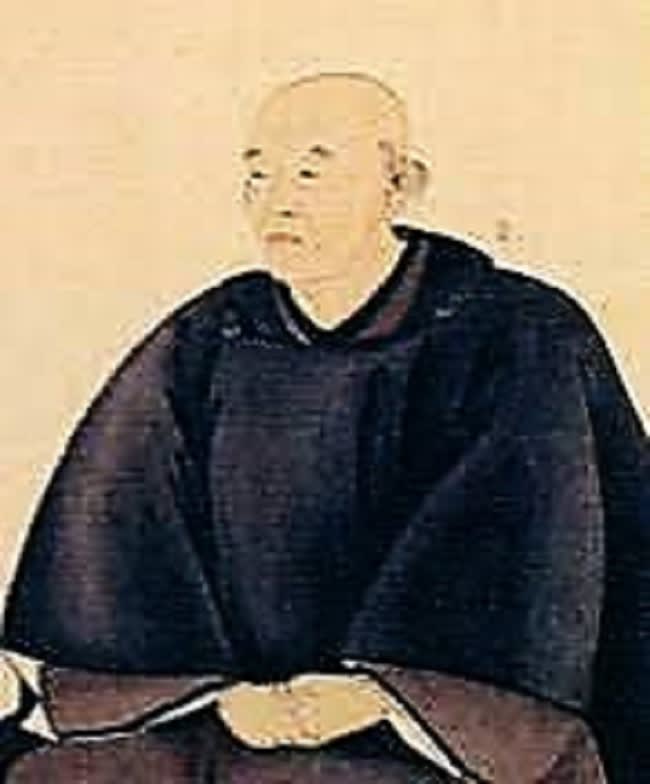

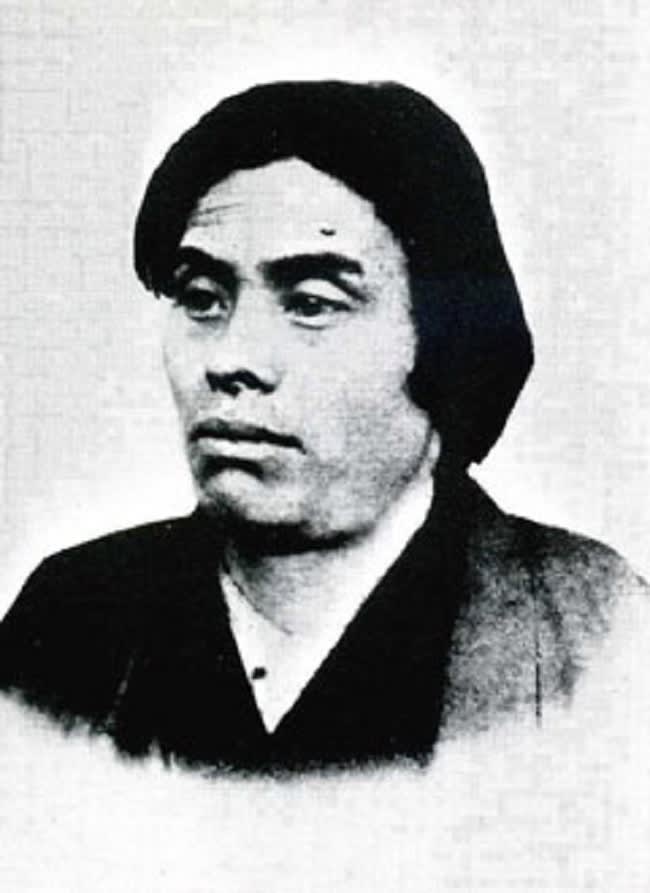

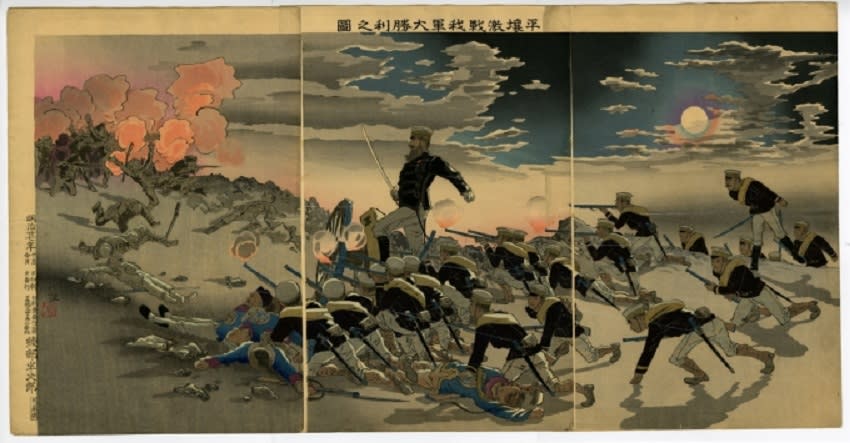

増原 宗一:(ますはら そういち、生没年不詳)は大正時代から昭和時代の日本画家。鏑木清方の門人。本名は咲次郎。山口県に生まれる。巽画会に咲二郎の名で「読売」といって昔辻々に市井の出来事を瓦版に刷って売り歩いた姿を出したことが縁で清方に入門している。

Image may be NSFW.

1917年に開催された第1回芸術社展に「舞」、「春の怨」、「三の糸」を出品、以降、第2回同展に「悪夢」、「華魁」、「舞子」、「悪魔」、「菖蒲湯」を、第3回同展に「虚無僧」、「思い思い」などを出品したことが知られている。また、1917年5月の第3回郷土会展に増原咲次郎として「うつつ」及び「紅がん」を出品した後、1919年には一月会に「初音」、「鷺娘」などを出品した。また、1921年には日本橋倶楽部において増原宗一自作展覧会が開催され、この時には『宗一画集』が出版されている。

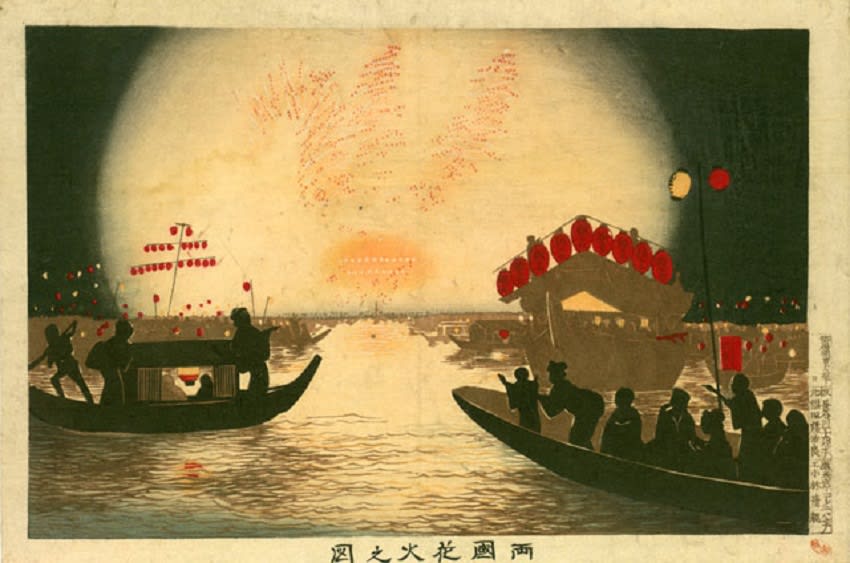

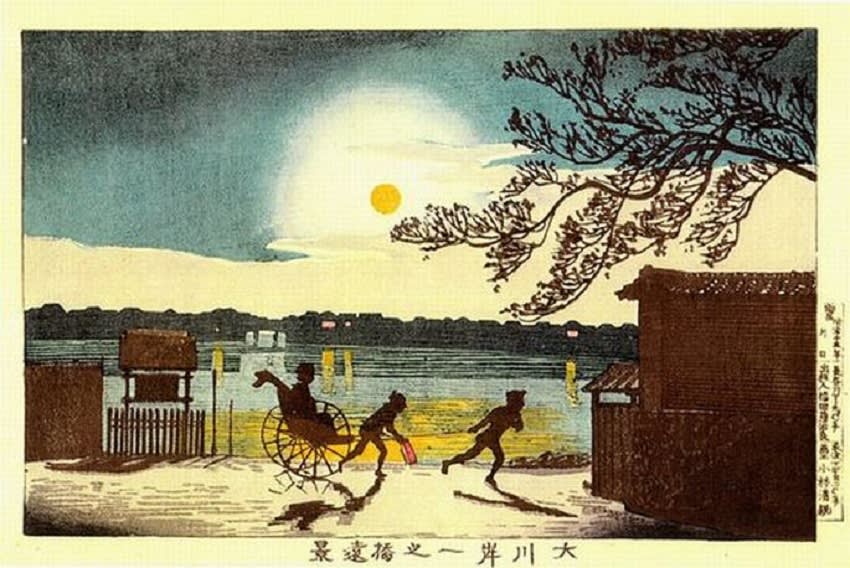

Image may be NSFW. Image may be NSFW.

その後、1922年1月の第7回郷土会展に「馬の願い」、1924年3月の第9回郷土会展に「人魚の嘆き」を、1925年5月の第10回郷土会展に「八重垣姫」、「旅僧」を、1926年5月の第11回郷土会展に「宵の金春」、「蛍飛ぶ頃」を出品したことが知られる。そして、翌1928年5月17日から21日に日本橋三越において開催された第13回の郷土会展には宗一の遺作として「悪夢」及び「誇り」が出品されており、同年頃、死去したといわれる。

Image may be NSFW.

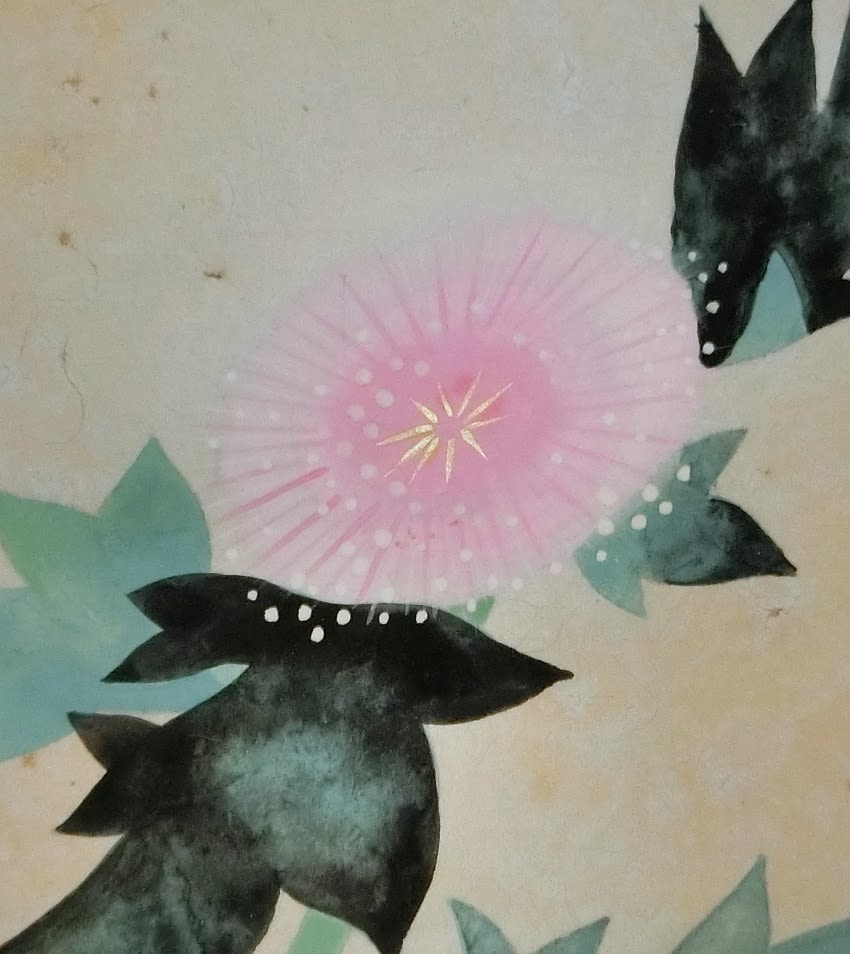

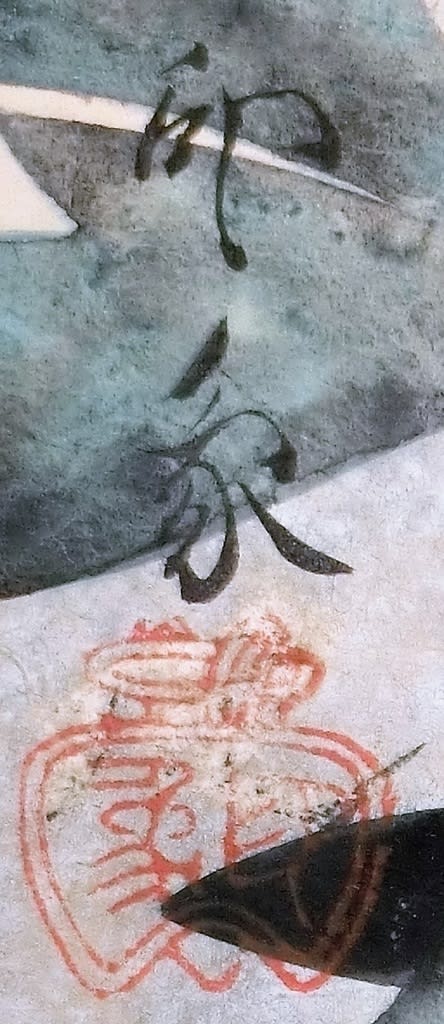

耽美で怪異な作風が特長。清方が「こしかたの記」の中で「増原は谷崎潤一郎の『人魚の嘆き』や歌舞伎十八番『けぬき』に登場する鏡の前などを彷彿とさせる怪奇な作風を好んだ」と書き残している。

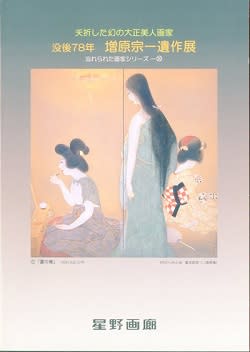

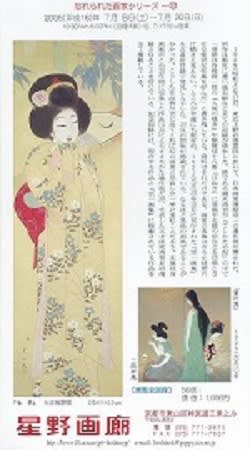

なお、2006年に星野画廊において、『夭折した幻の大正美人画家 没後78年 増原宗一遺作展』が開催され、14点展示された。

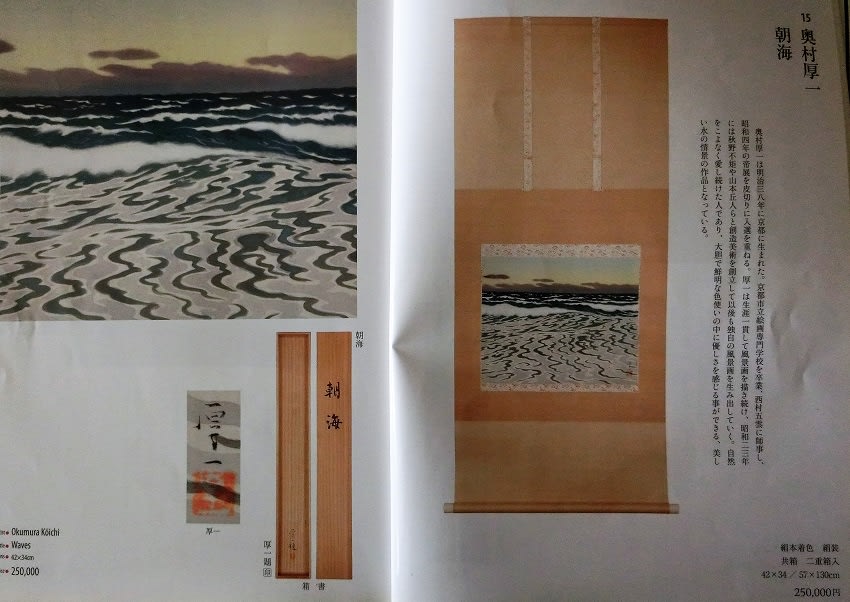

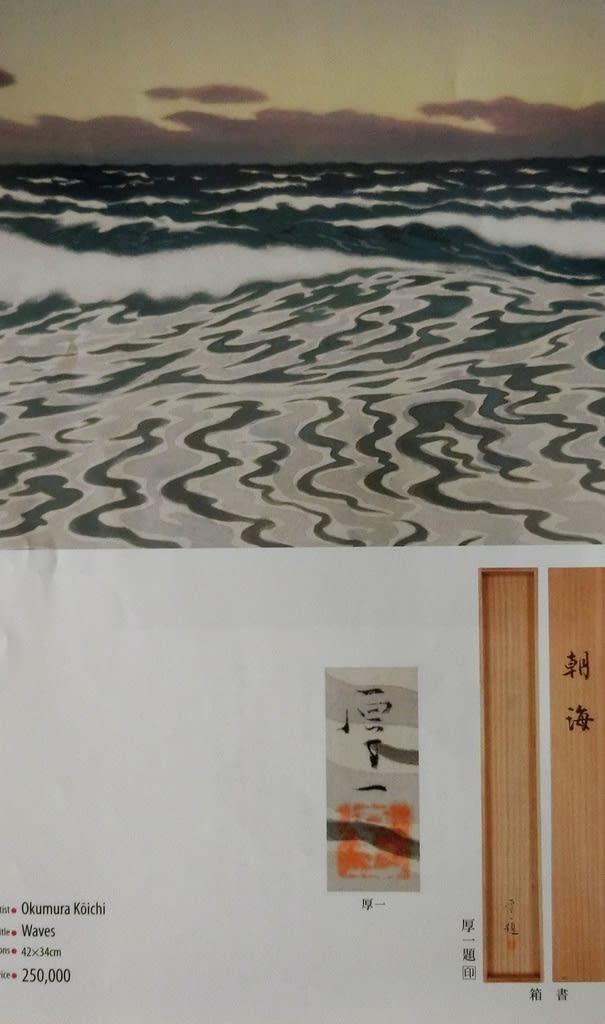

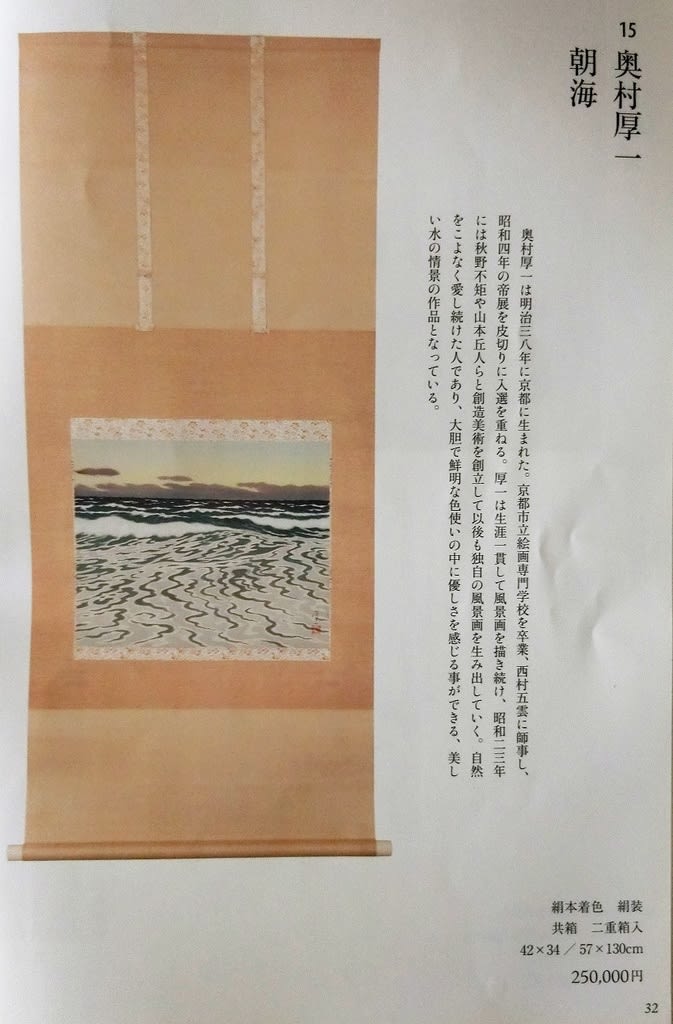

Image may be NSFW. Image may be NSFW.

**********************************

Image may be NSFW.

**********************************

増原宗一について、その略歴を記録したようなものは今のところ存在していない。その生年や出身地さえさだかではない。わずかに師である鏑木清方がその画塾展である「郷土会」について記した文章のなかに、「増原宗一は咲二郎の画名で巽画会に「讀賣」と云って昔辻々に市井の出来ごとを瓦版に刷って売りあるいた姿を出した時、それが縁となって門に入ったので、この人には谷崎さんの「人魚の嘆き」だとか歌舞伎十八番の「鑷(けぬき)」に出る、髪の逆立つ病に悩む錦の前だとか怪異な作風を好んだがその人はいつも身形(みなり)を整へ行儀も正しかった。」(「郷土会」『続こしかたの記』中央公論美術出版、昭和42年)と、紹介があるのみである。

**********************************

Image may be NSFW.

以下は補足説明ですが、記述する関連画家については本ブログで紹介された作品を掲載しています。大正ロマンを伝える時期や作風とは一致していない点などはご了解ください。

**********************************

増原が若いとき参加した「巽画会」は、明治37年に出来た美術団体で、当初は日本画家の集まりであり、主に院展系の作家が多く参加していた。今村紫紅、石井林響、上原古年といった「紅児会」のメンバーたちもこの巽画会の中堅幹部であった。増の師となる清方もこの巽画会の活動には深い関わりをもっていたし、伊東深水はじめ多くの清方門下の画家たちも出品していた。またこの巽画会の若手画家たちは大正のはじめに「自由絵画展覧会」という、きわめて実験的な内容もふくむ展覧会も開催していた。のちに「未来派美術協会」の中心的な存在としてその活動に参加する伊藤順三(村田丹陵門下)、普門暁(当時は暁水と号した)、萩原青紅、木下茂(ともに尾竹竹坡門下)らは、当時における巽画会の若手の急先鋒であり、画会の研究会の中心メンバーであった。

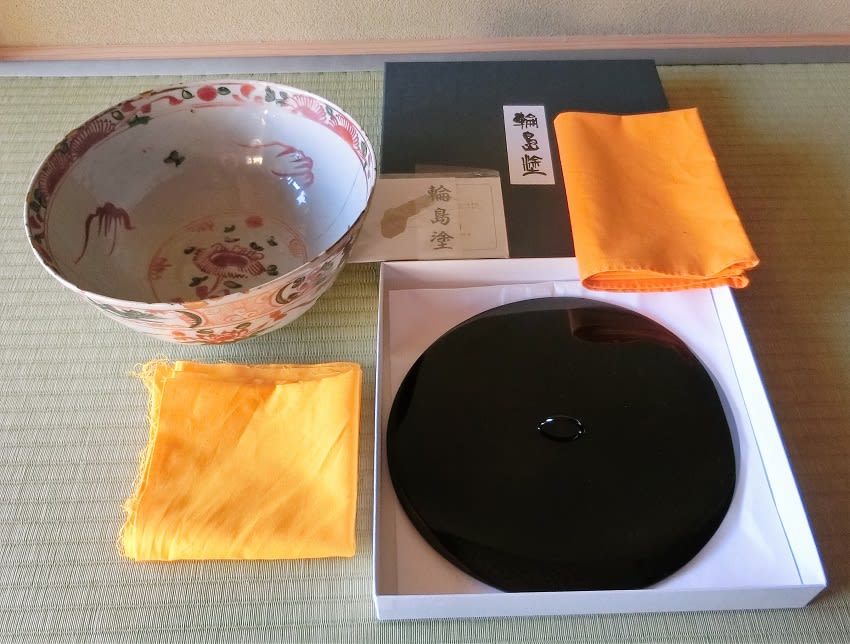

羅漢と虎 今村紫紅筆

紙本水墨 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦1250*横420 画サイズ:縦260*横350

Image may be NSFW.

増原は同じ世代とみられるこうしたメンバーと、非常に近い位置にいたと思われる。増原は未来派の活動にこそ参加はしなかったが、大正8年1月に普門暁、林倭衛ら若手洋画家によって結成された「一月会」に日本画家として参加している。ここには関根正二が出品していたし、増原が出品した日本画部には萬鉄五郎が<山水>など3点を出品していた。増原はここに<初音>、<鷺娘>などを出品し、とくに<初音>は「ビアズレイ風で稍要領を得」(「一月会短評」『東京朝日新聞』大正8年1月13日)と評されている。

稚児之図 北野恒富筆

金泥紙本着色扇面額装 横530*縦170

Image may be NSFW.

こうした活動は、増原の前衛的な内容もふくむ同時代絵画への共感を示すものであって、むしろ彼の寄って立つ所はあくまで日本画であった。一月会の結成に先立つ大正6年に「芸術社」という団体の結成に参加している。この団体は織田観潮、小山栄達、町田曲江といった当時の文展日本画の中堅どころが集まった会であったが、実際に作品を出したのかどうかは不明ながらも、その発起者を見ると北野恒富、山口草平、岡本大更、幡恒春など、かなりの曲者も名を連ねていた一風変わった団体でもあった。(「芸術社起る」『都新聞』大正6年4月9日)

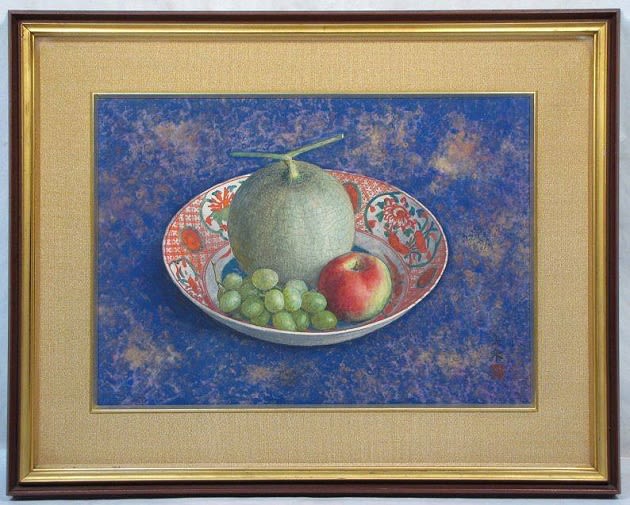

春のこども(春能こども) 岡本大更筆

絹本着色軸装 軸先木製 共箱

全体サイズ:縦2160*横561 画サイズ:縦1252*横421

Image may be NSFW.

増原の志向は、明らかに前者の画家たちよりも後者の画家たちに近いものだったといえる。実際その出品作は、他の出品作とはかなり異なったもので、その耽美的な雰囲気や凄みが、見るものの注目を集めたようであり、各新聞や雑誌の展覧会評においてもそのことを指摘するものが多い。

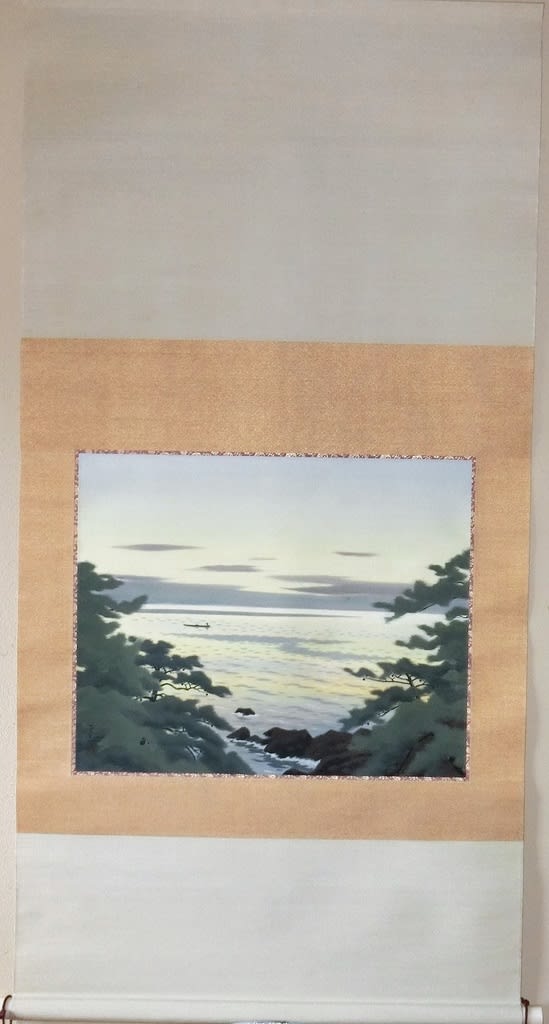

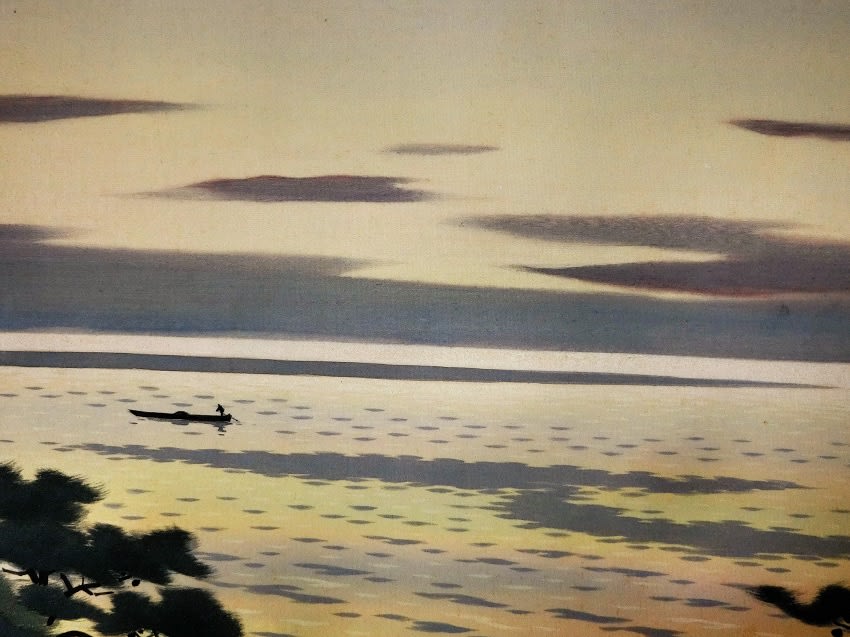

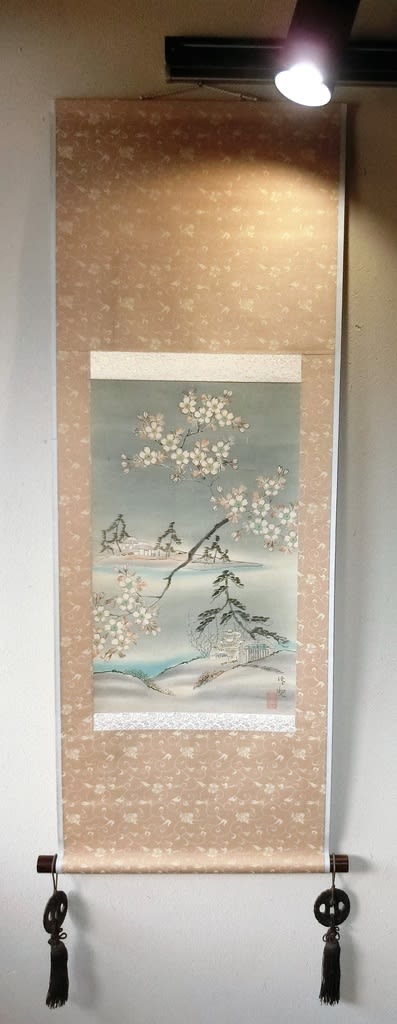

春さむ 伝伊東深水筆

紙本水墨淡彩軸装 軸先象牙 細工共箱

全体サイズ:横308*縦1817 画サイズ:横203*縦970

Image may be NSFW.

ただこれら小グループへの参加はあったものの、増原の主たる作品発表の場は、清方門下の画塾展である「郷土会」であったといえる。当時の清方は、たとえばベックリンの作品との共通性を批判された大正9年制作の<妖魚>に象徴されるように、世紀末的な、あるいはある種耽美的な雰囲気をもった作風を展開していた。こうしたなかで、その門下の画家たちも多くは美人画中心ではあるが、妖艶で耽美的な感覚あふれる作品を発表していた。

元禄美人図 大林千萬樹筆

絹本着色軸装 軸先堆朱 合箱入

全体サイズ:縦*横 画サイズ:縦*横

Image may be NSFW.

伊東深水、寺島紫明、大林千萬樹、小早川清、西田青坡などはとくにそうした官能性の強い美人画を出品していたが、そのなかにあっても増原の描く美人は、独特な雰囲気をもったものとして師の清方も一目置いていたのだろう。

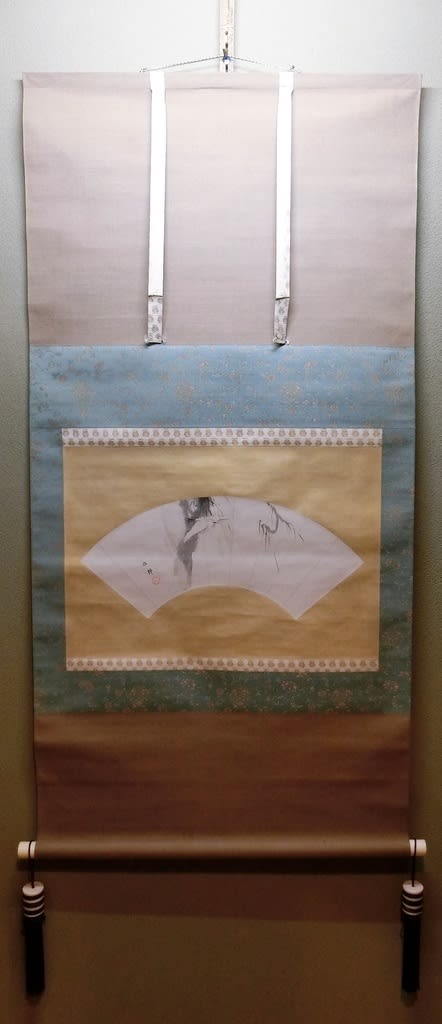

早春 寺島紫明筆

絹本着色軸装 軸先象牙 共箱二重箱

全体サイズ:横660*縦1425 画サイズ:横510*縦430

Image may be NSFW.

郷土会展の内容についてはまだ十分に資料がそろっていないため、増原の出品の状況もはっきりとはわかっていないが、大正4年6月の第1回展の段階では、まだこの会へは出品はしていなかったと思われる。おそらく増原がこの郷土会展へ出品をはじめるのは、大正6年5月の第3回展からであろう。ということは清方の門下となったのも、この頃からと考えていい。

清涼図(仮題) 小早川清筆 その4

絹本着色軸装 軸先蒔絵 合箱

全体サイズ:縦2160*横558 画サイズ:縦1255*横422

Image may be NSFW.

*この作品と同図の作品で色彩や図柄が多少異なる作品が散見されますが、複数描いたものと当方では判断しています。

**********************************

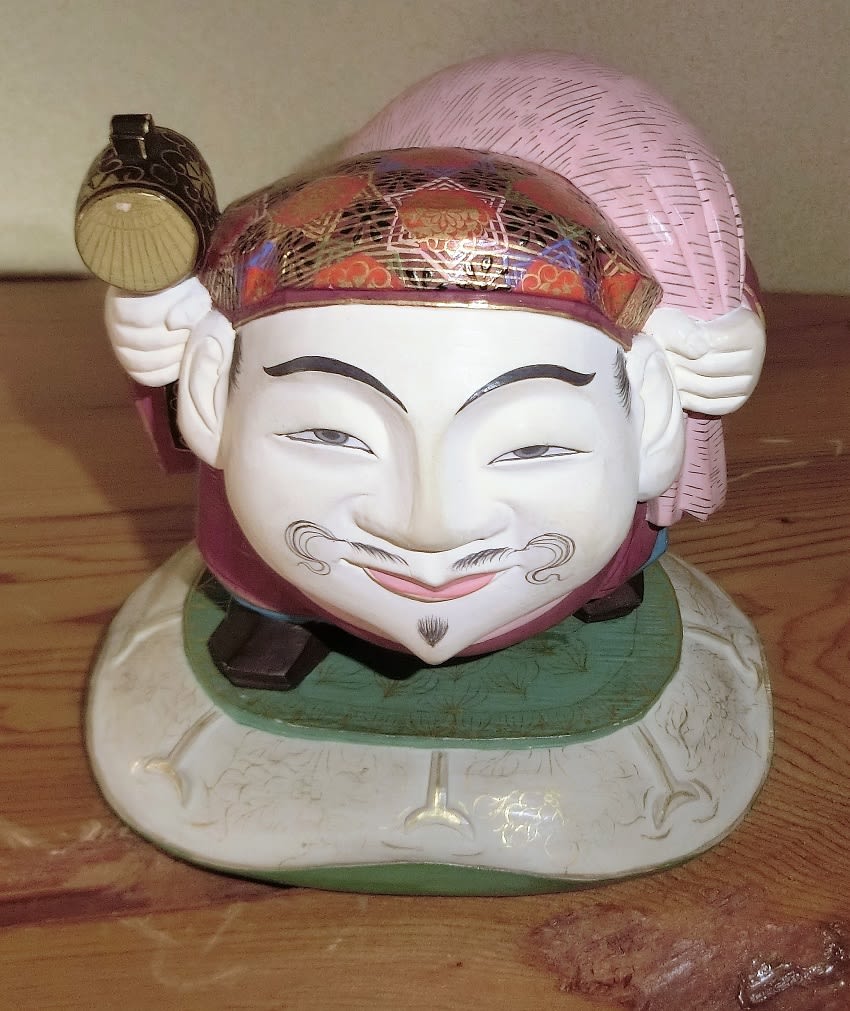

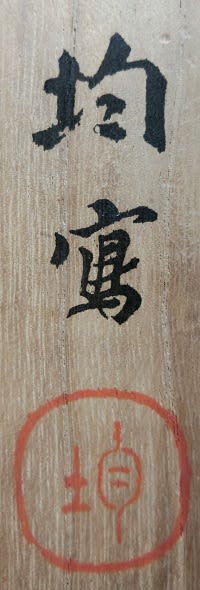

増原宗一と対比される耽美的な画風の画家に島成園がいます。

桜下美人図 伝島成園筆

絹本着色軸装 軸先陶製 合箱入

全体サイズ:縦1980*横540 画サイズ:縦1230*横420

Image may be NSFW.

*********************************

『宗一画集』で紹介されている作品は、すべて大正10年に日本橋倶楽部で開催された個展に出品されたものである。序文にもあるように浅井倍之助なる人物からの依頼画に数点の旧作を加えたものであったようだが、その旧作というのが、<舞><三の糸><悪夢><華魁>といった作品かもしれない。そして今回の星野画廊での出品作と、『宗一画集』とをあわせ見れば、ほぼ増原宗一の制作のあり方を把握することはできるのだ。清方というよりは、恒富の画風を髣髴とさせる<舞>や<三の糸>から、<悪夢>あたりからその作風に一層凄みが出てきて、<華魁>では細面に筋のように切れ長の目を描く増原独特の美人の顔貌表現が出来上がっている。一方その描く植物はというと、いずれも通り一遍ではなく、いわくありげに自己主張したものばかりだ。また<観自在>などでは、その茫洋とした画面が世紀末の雰囲気を強く漂わせる。たしかに師の清方が言うごとく、怪異で耽美的な感覚を強くにじませるが、作品そのものの雰囲気はけっしてどろどろとした退廃的なリアリズムを感じさせるものではない。むしろそこには古典的、文芸的な趣向と品格を見て取ることが可能なのだ。清方が「いつも身形を整へ行儀も正しかった」と述べる増原の姿も、こうした雰囲気を伝えるように思える。

昭和3年12月に増原の遺作展が開催されているが、おそらく彼は同門の伊東深水らなどと同世代であったろうから、絵描きとしてまさに20代から30代にかけての脂の乗り始めた時期に亡くなったこととなる。今後、遺作展以来はじめてとなるこの増原宗一の作品展示がきっかけとなって、埋もれている彼の代表作の出現が期待できる画家であろう。

*********************************

増原 宗一・・・・、幻の画家と称されるくらいで小生も初めて本作品で調べてみました。大正時代の画家にには「幻」と呼ばれる画家が多いようです。

こういう作品に飛びつく野次馬根性が果たして良かった否かは後学次第・・。

![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.![]()

![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.![]()

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.