先日のなんでも鑑定団に「明末呉須染付蓮池水禽図大皿」の作品が出品されていました。なんと評価金額は250万・・![]()

なんでも鑑定団出品作(2018年3月6日)

![]()

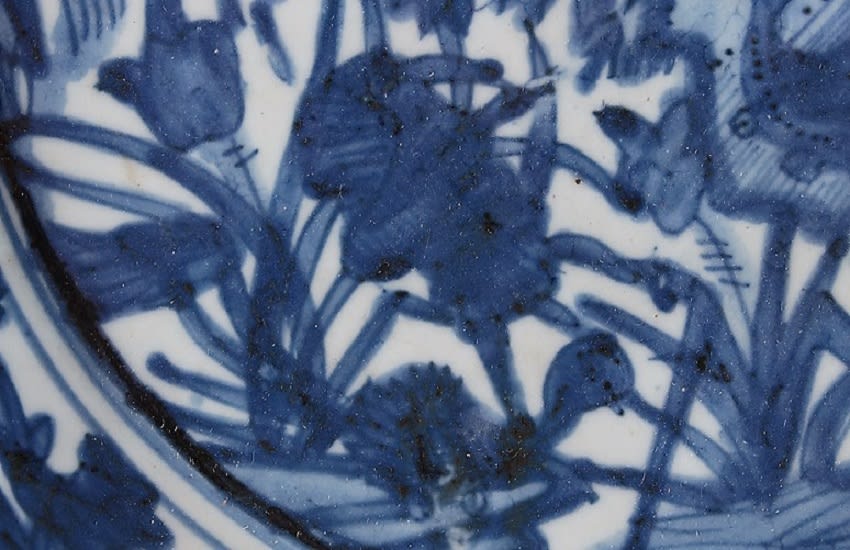

コメントには「17世紀、中国明王朝の後期から末期までの福建省南部の漳州窯で焼かれたもの。ほとんどが当時の中国の主要な輸出品のため大量生産で粗製乱造。普通コバルトの青色がもっとねずみがかってくすんでいる。見込が蓮池水禽、蓮の花の池に水鳥が遊んでいる。周りが八窓、八つの窓に草花文を散りばめている。典型的な明の文様。裏行がまた良い。焼く時に癒着を防ぐために窯に砂を撒くので皿の裏に砂がたくさん付く。依頼品は綺麗にそぎ落としてあり、高台に付いているだけ。おそらく寺院や有力武家の注文品だったのだろう。」とのことですが、いくらなんでも250万円は高すぎると思います。

ちなみに下記の作品も同じく「明末呉須染付蓮池水禽図大皿」の属する作品です。こちらの評価金額は50万円ででしたが、発色が悪い割にはこちらも高すぎる値段です。本ブログで再三既述したように、売買金額はなんでも鑑定団の評価金額の十分の一が目安となります。

なんでも鑑定団出品作(2012年9月11日)

![]()

上記の作品へのコメントは「こんな良い呉須染付大皿は珍しい。作られたのは400年くらい前の中国福建省で、当時の中国の主要な輸出品。絵が良く、中央の鳳凰の真上に太陽が描かれている。これは非常に位が高く運も大吉の図柄。大変に状態が良い。」とのことです。

本ブログにおいては、俗にいう赤絵の「明末呉須赤絵」の作品を中心に投稿されていますが、何点か染付の作品も紹介しています。下記の写真はその一例です。以下の写真にて本ブログで紹介されている作品を紹介しながら記述します。

![]()

「明末呉須赤絵」はその後、南京赤絵、天啓赤絵などが派生し、「明末呉須染付」は古染付、祥瑞などが派生してきますので、その区別が必要です。

下記の写真は南京赤絵・・。あくまでもすべて「伝」と心置きください。

![]()

下記の写真は天啓赤絵・・。

![]()

下記の写真は古染付・・。

![]()

同じ染付でも古染付は薄手になり、高台周りも洗練されてきます。大きめの皿でも下記の作品は「明末呉須染付」というより古染付に近い作品です。

![]()

古染付は基本的には中皿程度以下の作品が多く、大きな皿の作品は古染付には分類されていないかもしれません。

![]()

それは古染付は茶器中心に珍重されたことが関係していると思います。

![]()

図柄は似ていても時代が下った作品は本来の「明末呉須染付」とは薄手でちょっと違った感じのする作品となります。このような作品を「明末呉須染付」と混同している人が多いようです。

![]()

古染付風の作品に比して、本来の「明末呉須染付」は釉薬が分厚く、手持ちがずっしりと重く、高台周りは雑となっています。この手の完品の残存数は意外に少ないかもしれません。

下記の作品は本ブログで紹介されている「明末呉須染付蓮池水禽図大皿 その1」ですが、本来の「明末呉須染付」の作品となります。「なんでも鑑定団」に出品されていた作品と同図の作となります。「大量生産で粗製乱造」とのコメントのように多くの作品があります。

![]()

何度か本ブログにて記述していますが、改めて「呉須染付・赤絵」の説明を記述しておきます。

************************************

呉須染付・赤絵 (ごすあかえ):焼き物としての呉須という名称は、現在の中国福建省から広東省にかけて生産された と思われる明中期以降の半磁器のことで、英語では“swatow ware”と呼ばれ 広東省仏頭(スワトウ)港から積出されたとされるが、呉須または呉洲の呼称の 語源は不明である。

呉須は本来、染付(青花)顔料のコバルトの意味で焼物の呉須とは 区別される。仏頭を輸出港とするこれらの焼物は、日本をはじめ東南アジア,中近東, ヨーロッパにまで送られ、明末・清初に景徳鎮で受注生産された古染付,祥瑞などに むしろ先んじて日本へ渡来し、茶陶としての用途に重宝された。

![]()

器種は鉢,皿が多く、 染付,瑠璃,柿釉,白釉,五彩などがある。五彩のものを呉須赤絵と呼び、その華やかさ もからわが国では古来人気が高く、茶人の珍重するところである。

![]()

「呉須手」には赤絵のほかに染付、青絵、柿釉を施したものなどがある。素地が灰白色で、裏面にまでかけられた釉にむらがあり、また露胎の高台裏が焼成時に赤褐色となるのがその特徴である。また高台や底裏には窯で付着した砂粒が黒く残っている。これを「砂(付)高台」と称する。

下記は俗言う「天下一」・・。

![]()

下記は青手の印判手の作品・・。

![]()

赤絵と青手の混在した作品・・。このほかに「柿釉を施した作品」はレアものです。

![]()

砂高台:焼き物で、高台の底に砂の痕(あと)が残っているもの。重ね焼きの際、器物どうしが溶着するのを防ぐために砂をまいたために生じる。朝鮮製の茶碗(ちやわん)などにも多い。

![]()

虫喰:口縁には虫喰と呼ばれる釉剥げがあり、こうした風情がかえって日本の茶人には好まれ、珍重されています。明末赤絵は時代が下がると、このような虫喰や砂高台がなくなったり、技巧的になり、その評価は数段落ちてきます。虫喰のない呉須赤絵の作品は価値も半減します。

![]()

*上記の写真のように虫喰いは金繕いされている場合も多い。

************************************

だいぶ遅くなりましたが、本日は「明末呉須染付蓮池水禽図大皿 その2」の作品を紹介しましょう。

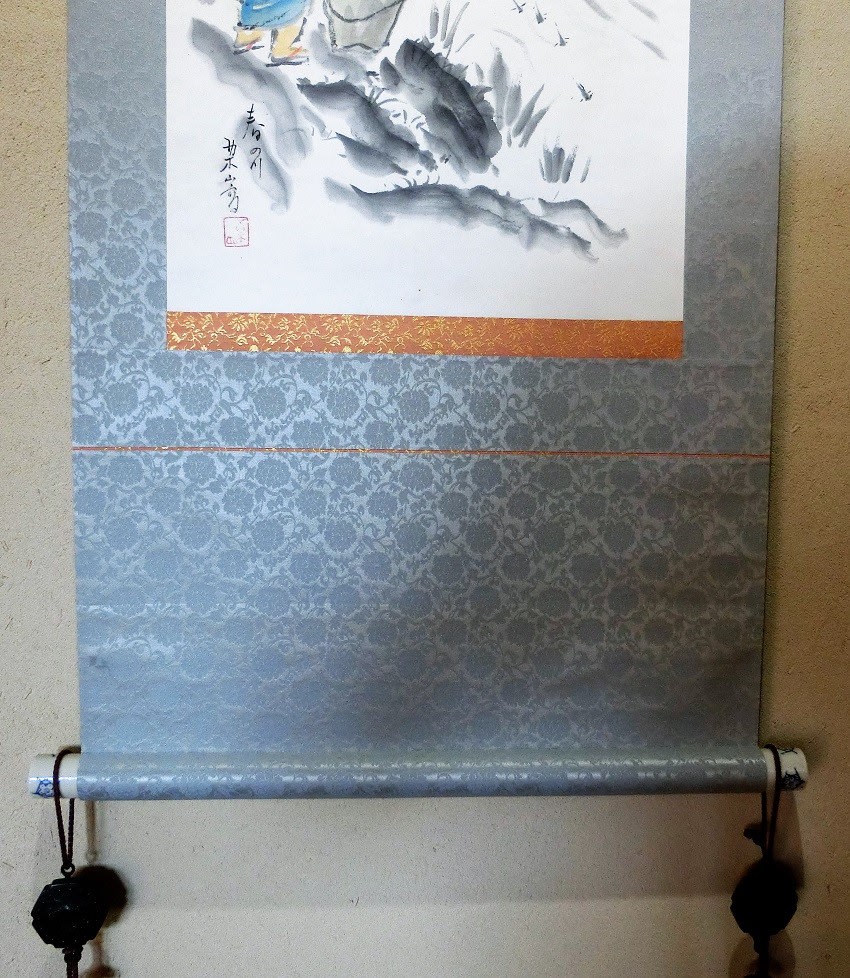

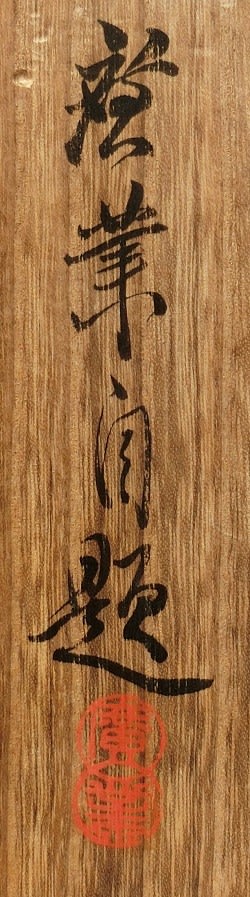

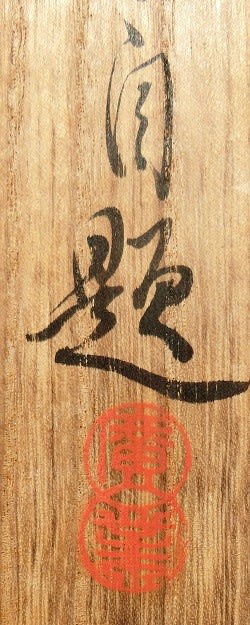

明末呉須染付蓮池水禽図大皿 その2

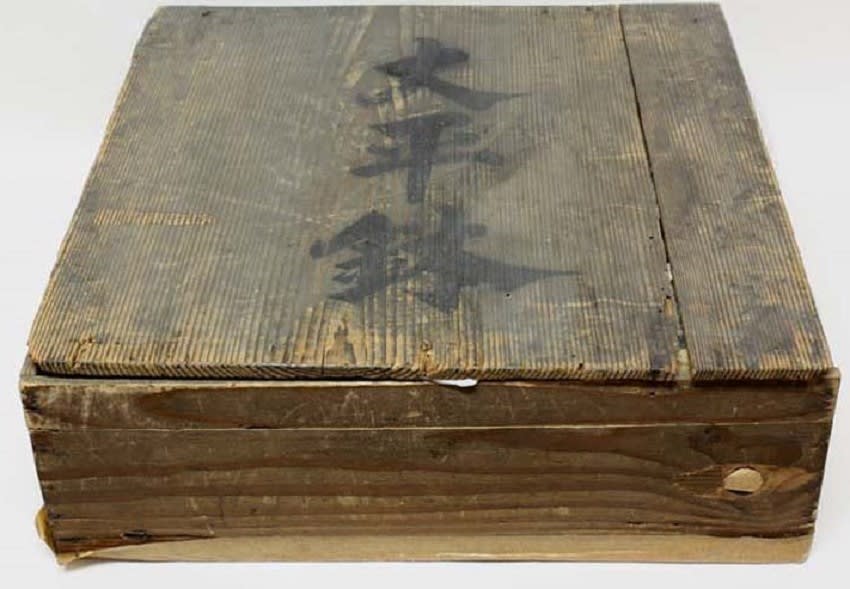

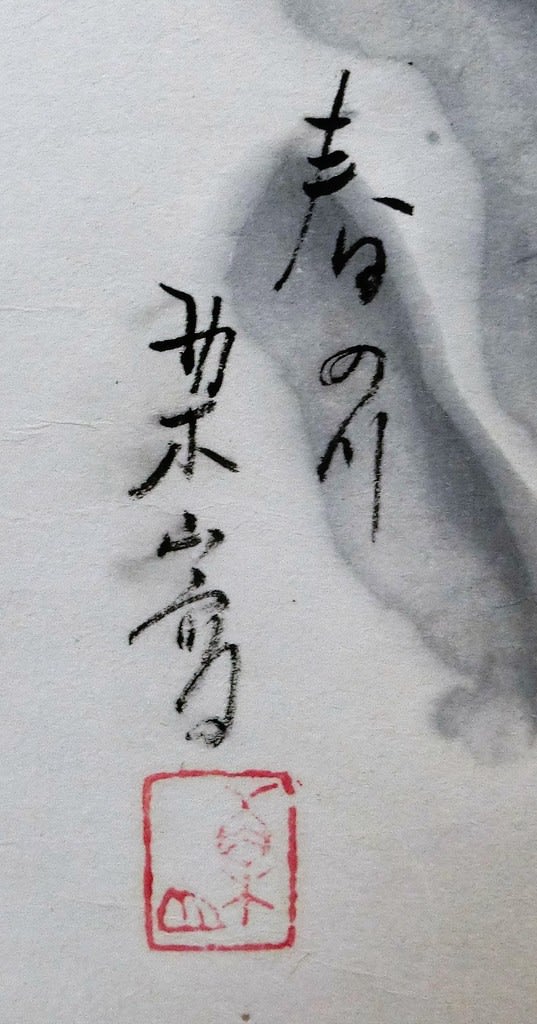

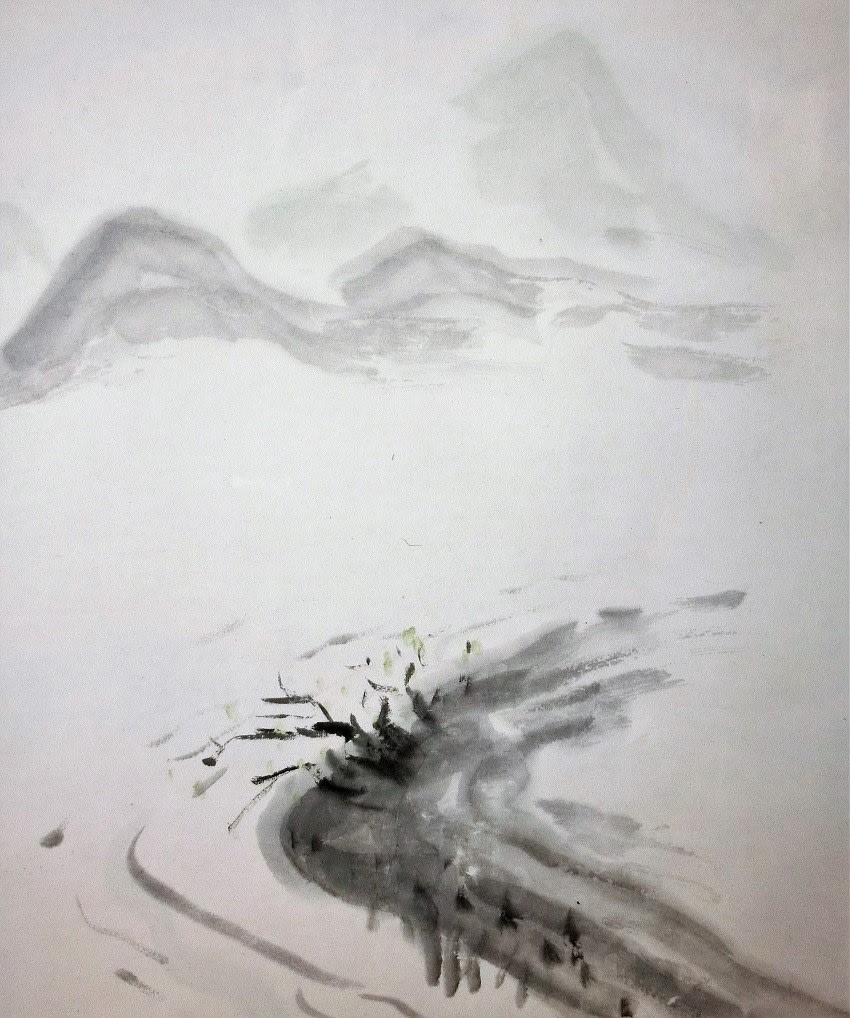

杉古箱入

全体サイズ:口径373~384*高台径*高さ75~85

![]()

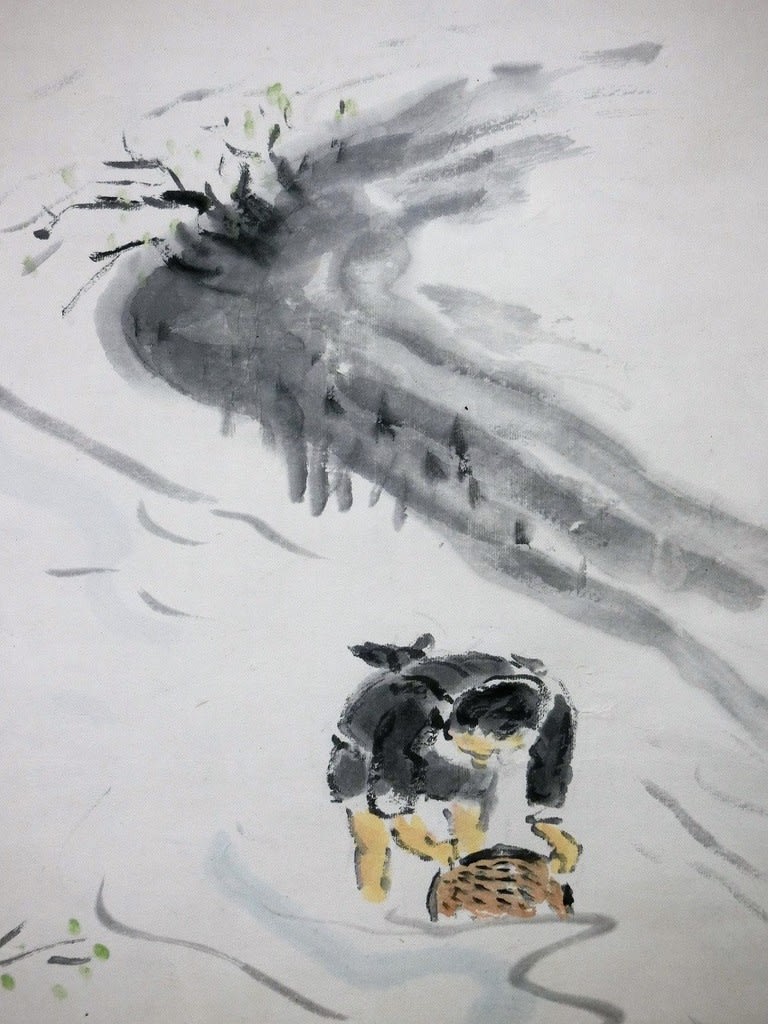

なにやら分けのわからない絵がいいらしい・・・![]()

![]()

のびのぼと何事にもとらわれていない雰囲気がいい・・・![]()

![]()

馴染みのない人はただの汚らしい皿にしか思えない![]()

![]()

当方では染付の作品は蒐集対象としては亜流であり、所蔵している作品は参考作品程度のものです。

![]()

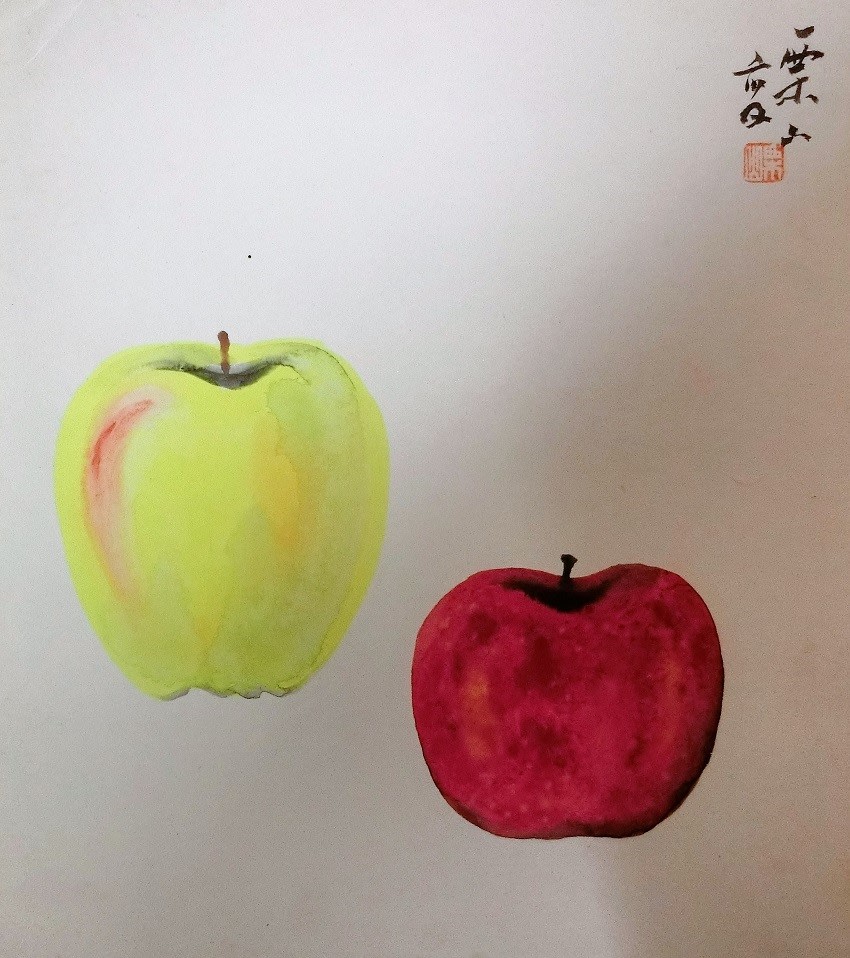

染付のコバルト色がきれいに発色されている作品が珍重されています。

![]()

さて赤絵と染付・・・、どちらが好みかは意見の分かれるところでしょうね。染付にも赤絵にも日本で模倣された作品が数多くあり、その判別は実の簡単なようで、意外に非常に難しいようです。

![]()

明末染付といっても、様々の作品が多く、当方にて所蔵している作品も数が多くなり、一度整理しなくてはいけないと痛感しています。

![]()

屋根裏の長持ちを開けて、とりあえず二つの作品を並べてみました。

![]()

正直、赤絵に比べて染付はあまり興味はなかったのですが・・。

![]()

赤絵に比べて絵のバリエーションが少ないからかもしれません。

なんでも鑑定団出品作(2018年3月6日)

コメントには「17世紀、中国明王朝の後期から末期までの福建省南部の漳州窯で焼かれたもの。ほとんどが当時の中国の主要な輸出品のため大量生産で粗製乱造。普通コバルトの青色がもっとねずみがかってくすんでいる。見込が蓮池水禽、蓮の花の池に水鳥が遊んでいる。周りが八窓、八つの窓に草花文を散りばめている。典型的な明の文様。裏行がまた良い。焼く時に癒着を防ぐために窯に砂を撒くので皿の裏に砂がたくさん付く。依頼品は綺麗にそぎ落としてあり、高台に付いているだけ。おそらく寺院や有力武家の注文品だったのだろう。」とのことですが、いくらなんでも250万円は高すぎると思います。

ちなみに下記の作品も同じく「明末呉須染付蓮池水禽図大皿」の属する作品です。こちらの評価金額は50万円ででしたが、発色が悪い割にはこちらも高すぎる値段です。本ブログで再三既述したように、売買金額はなんでも鑑定団の評価金額の十分の一が目安となります。

なんでも鑑定団出品作(2012年9月11日)

上記の作品へのコメントは「こんな良い呉須染付大皿は珍しい。作られたのは400年くらい前の中国福建省で、当時の中国の主要な輸出品。絵が良く、中央の鳳凰の真上に太陽が描かれている。これは非常に位が高く運も大吉の図柄。大変に状態が良い。」とのことです。

本ブログにおいては、俗にいう赤絵の「明末呉須赤絵」の作品を中心に投稿されていますが、何点か染付の作品も紹介しています。下記の写真はその一例です。以下の写真にて本ブログで紹介されている作品を紹介しながら記述します。

「明末呉須赤絵」はその後、南京赤絵、天啓赤絵などが派生し、「明末呉須染付」は古染付、祥瑞などが派生してきますので、その区別が必要です。

下記の写真は南京赤絵・・。あくまでもすべて「伝」と心置きください。

下記の写真は天啓赤絵・・。

下記の写真は古染付・・。

同じ染付でも古染付は薄手になり、高台周りも洗練されてきます。大きめの皿でも下記の作品は「明末呉須染付」というより古染付に近い作品です。

古染付は基本的には中皿程度以下の作品が多く、大きな皿の作品は古染付には分類されていないかもしれません。

それは古染付は茶器中心に珍重されたことが関係していると思います。

図柄は似ていても時代が下った作品は本来の「明末呉須染付」とは薄手でちょっと違った感じのする作品となります。このような作品を「明末呉須染付」と混同している人が多いようです。

古染付風の作品に比して、本来の「明末呉須染付」は釉薬が分厚く、手持ちがずっしりと重く、高台周りは雑となっています。この手の完品の残存数は意外に少ないかもしれません。

下記の作品は本ブログで紹介されている「明末呉須染付蓮池水禽図大皿 その1」ですが、本来の「明末呉須染付」の作品となります。「なんでも鑑定団」に出品されていた作品と同図の作となります。「大量生産で粗製乱造」とのコメントのように多くの作品があります。

何度か本ブログにて記述していますが、改めて「呉須染付・赤絵」の説明を記述しておきます。

************************************

呉須染付・赤絵 (ごすあかえ):焼き物としての呉須という名称は、現在の中国福建省から広東省にかけて生産された と思われる明中期以降の半磁器のことで、英語では“swatow ware”と呼ばれ 広東省仏頭(スワトウ)港から積出されたとされるが、呉須または呉洲の呼称の 語源は不明である。

呉須は本来、染付(青花)顔料のコバルトの意味で焼物の呉須とは 区別される。仏頭を輸出港とするこれらの焼物は、日本をはじめ東南アジア,中近東, ヨーロッパにまで送られ、明末・清初に景徳鎮で受注生産された古染付,祥瑞などに むしろ先んじて日本へ渡来し、茶陶としての用途に重宝された。

器種は鉢,皿が多く、 染付,瑠璃,柿釉,白釉,五彩などがある。五彩のものを呉須赤絵と呼び、その華やかさ もからわが国では古来人気が高く、茶人の珍重するところである。

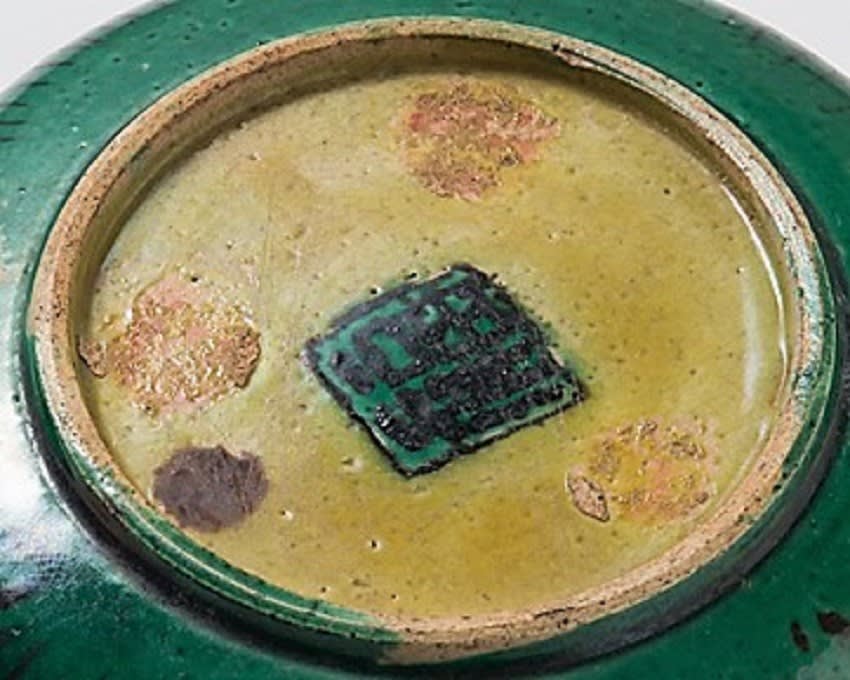

「呉須手」には赤絵のほかに染付、青絵、柿釉を施したものなどがある。素地が灰白色で、裏面にまでかけられた釉にむらがあり、また露胎の高台裏が焼成時に赤褐色となるのがその特徴である。また高台や底裏には窯で付着した砂粒が黒く残っている。これを「砂(付)高台」と称する。

下記は俗言う「天下一」・・。

下記は青手の印判手の作品・・。

赤絵と青手の混在した作品・・。このほかに「柿釉を施した作品」はレアものです。

砂高台:焼き物で、高台の底に砂の痕(あと)が残っているもの。重ね焼きの際、器物どうしが溶着するのを防ぐために砂をまいたために生じる。朝鮮製の茶碗(ちやわん)などにも多い。

虫喰:口縁には虫喰と呼ばれる釉剥げがあり、こうした風情がかえって日本の茶人には好まれ、珍重されています。明末赤絵は時代が下がると、このような虫喰や砂高台がなくなったり、技巧的になり、その評価は数段落ちてきます。虫喰のない呉須赤絵の作品は価値も半減します。

*上記の写真のように虫喰いは金繕いされている場合も多い。

************************************

だいぶ遅くなりましたが、本日は「明末呉須染付蓮池水禽図大皿 その2」の作品を紹介しましょう。

明末呉須染付蓮池水禽図大皿 その2

杉古箱入

全体サイズ:口径373~384*高台径*高さ75~85

なにやら分けのわからない絵がいいらしい・・・

のびのぼと何事にもとらわれていない雰囲気がいい・・・

馴染みのない人はただの汚らしい皿にしか思えない

当方では染付の作品は蒐集対象としては亜流であり、所蔵している作品は参考作品程度のものです。

染付のコバルト色がきれいに発色されている作品が珍重されています。

さて赤絵と染付・・・、どちらが好みかは意見の分かれるところでしょうね。染付にも赤絵にも日本で模倣された作品が数多くあり、その判別は実の簡単なようで、意外に非常に難しいようです。

明末染付といっても、様々の作品が多く、当方にて所蔵している作品も数が多くなり、一度整理しなくてはいけないと痛感しています。

屋根裏の長持ちを開けて、とりあえず二つの作品を並べてみました。

正直、赤絵に比べて染付はあまり興味はなかったのですが・・。

赤絵に比べて絵のバリエーションが少ないからかもしれません。

仏壇の蝋燭用の置き皿に使っています。

仏壇の蝋燭用の置き皿に使っています。