蒐集における望郷とは何なのでしょうか?

当方では故郷出身の画家の作品を多々蒐集し、本ブログで紹介してきましたが、改めて立ち止まって考えると星の数ほどある蒐集対象を絞り込む動機づけのひとつになっているだけなのかしれないと危惧することがあります。たしかに郷里では話題になることもありますが、思いのほか知識のある方は少なく、話題は年々薄れていきます。

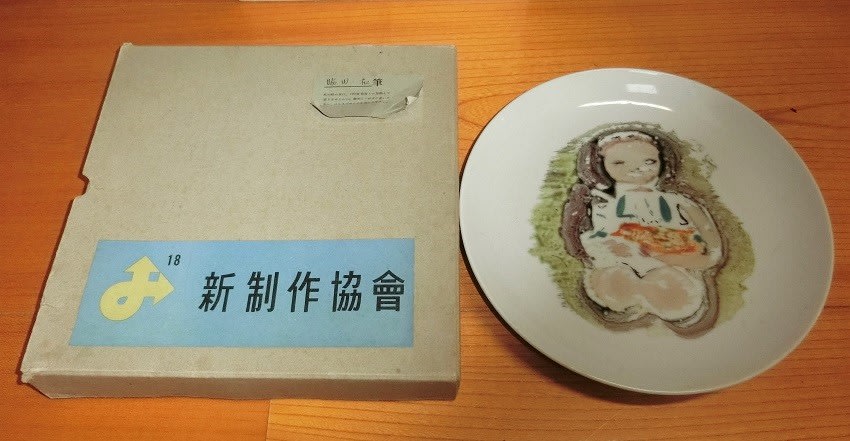

祖父や両親、叔父などの所蔵品であった作品にも縁があって馴染みのある画家や陶芸家という面もあり、当方の蒐集対象となっている作品群がありますが、これでいいのかという疑念を最近拭いきれません。今少し立ち止まって考えたいところですが、ついつい作品を観ると入手したくなるものです。

さらに寺崎廣業の作品を一度系統的に整理したいと思っているのですが、子育てと仕事で時間がなくなかなか手が回りません。落款の系統別、印章の時代別、画題の区分けなどやりたいことがたくさんありますが、いずれ仕事から手が離れたらと思っています。

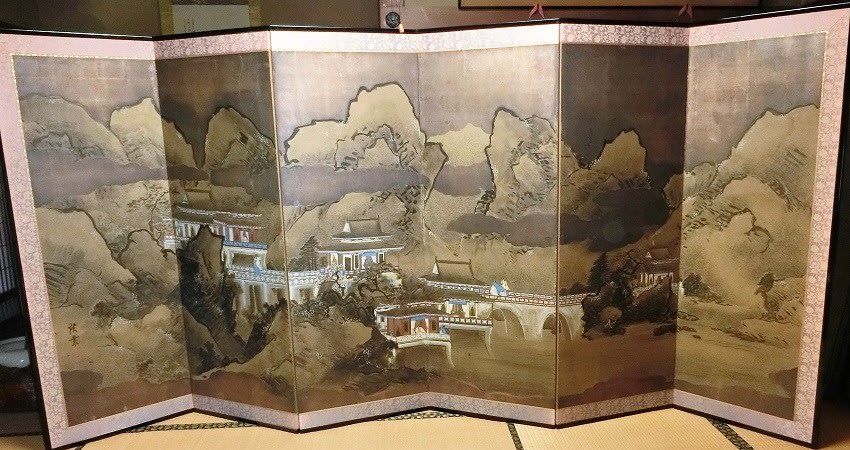

蒐集した寺崎廣業の作品の数は本日の作品で「その64」となり60作を超えましたが、いずれも力作とは言えずコレクションと称せるものではありません。もともと寺崎廣業の作品については家に伝来していた真作の作品は皆無です。親戚の蒐集作品には出来のよい真作が幾つかあったのですが、相続に際してすべて処分されてしまいました。また男の隠れ家に大作の屏風があったのですが、現在は贋作と判断しています。資金をかけてこの屏風は修復したのですが、無駄銭だとは思っていません。祖先が大切にしてきたものは、贋作だろうと大切にすべきものもあると考えています。

今誰かが蒐集しないと離散や保存状態の悪化していく故郷の作品、このような代々の作品への思いや望郷の念からの蒐集と自分の好きな作品と混同しないよう立ち止まりながらの故郷に縁のある画家の蒐集を考えていきたいと思います。作品数が多くなると、少なくても絵筋のよいものに絞っての蒐集を現在は心がけています。

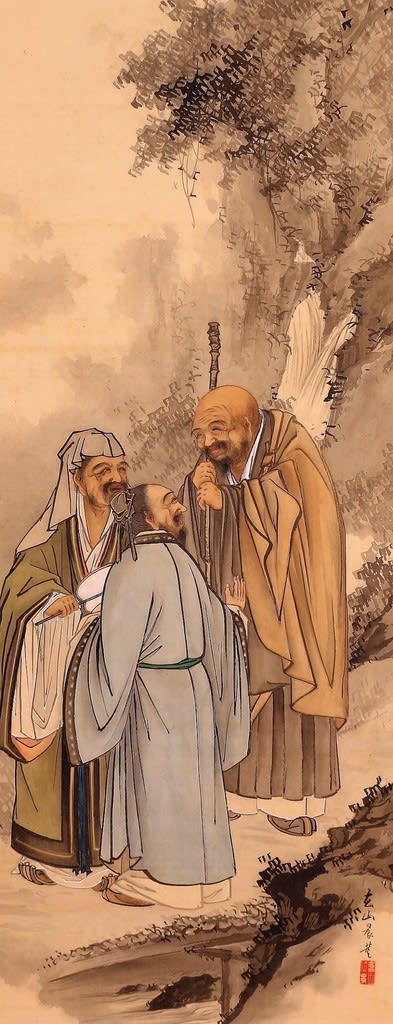

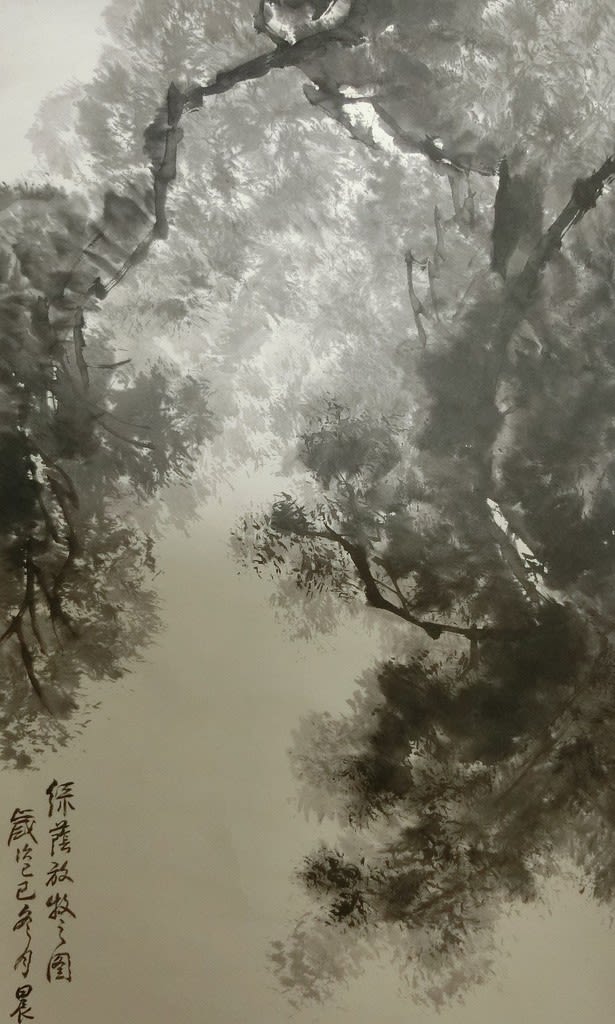

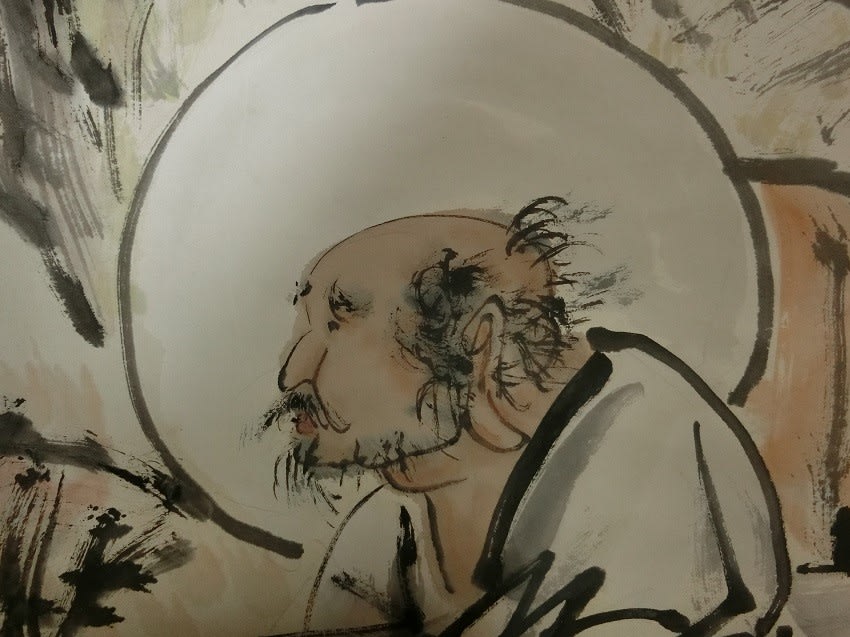

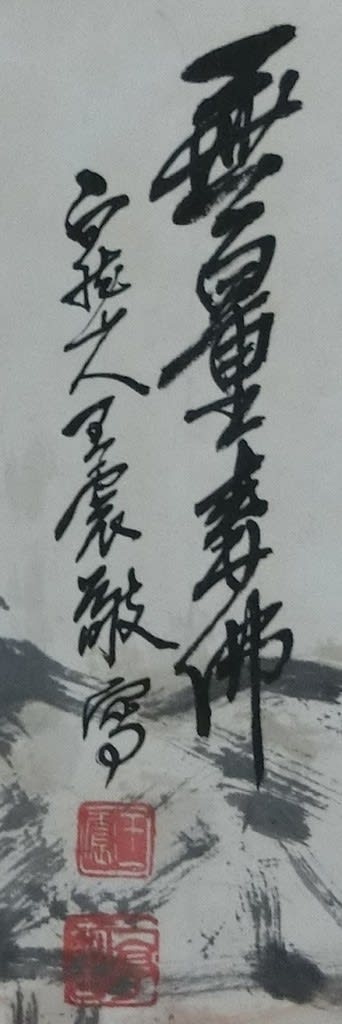

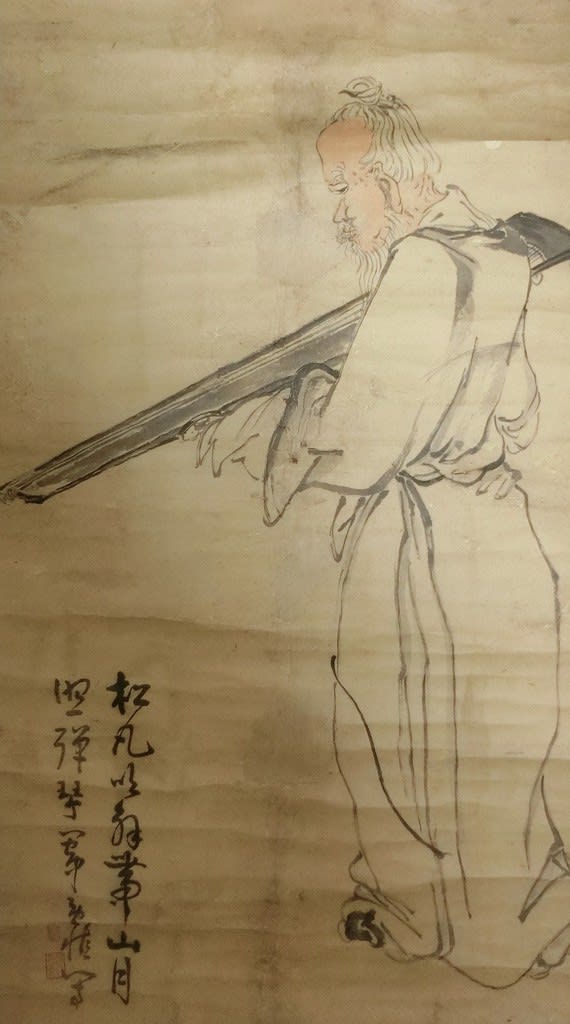

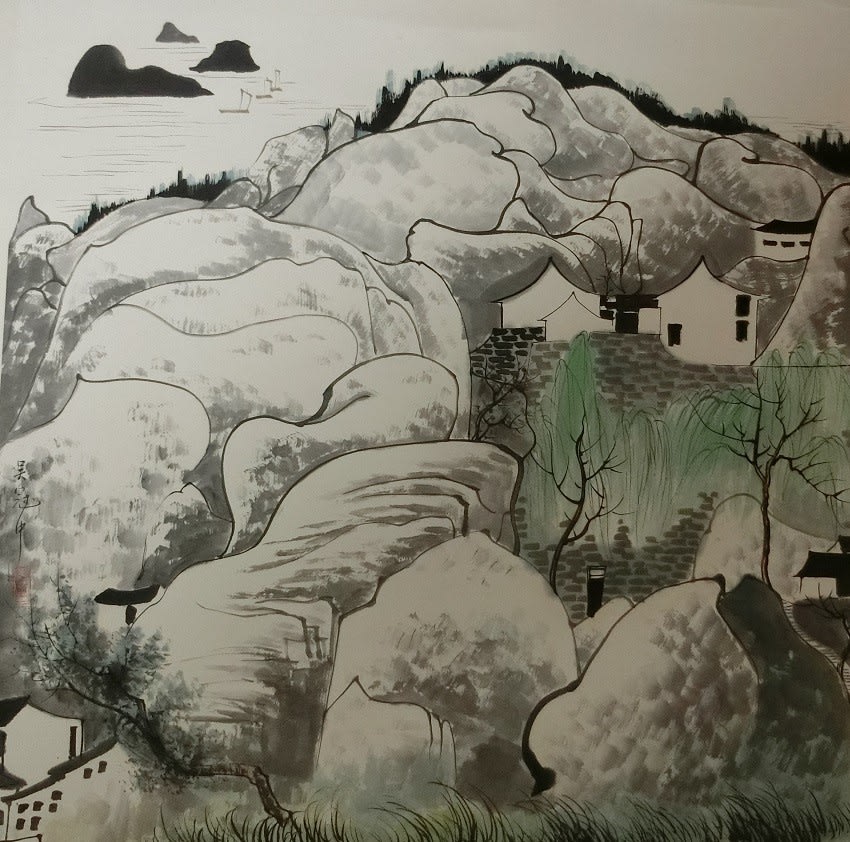

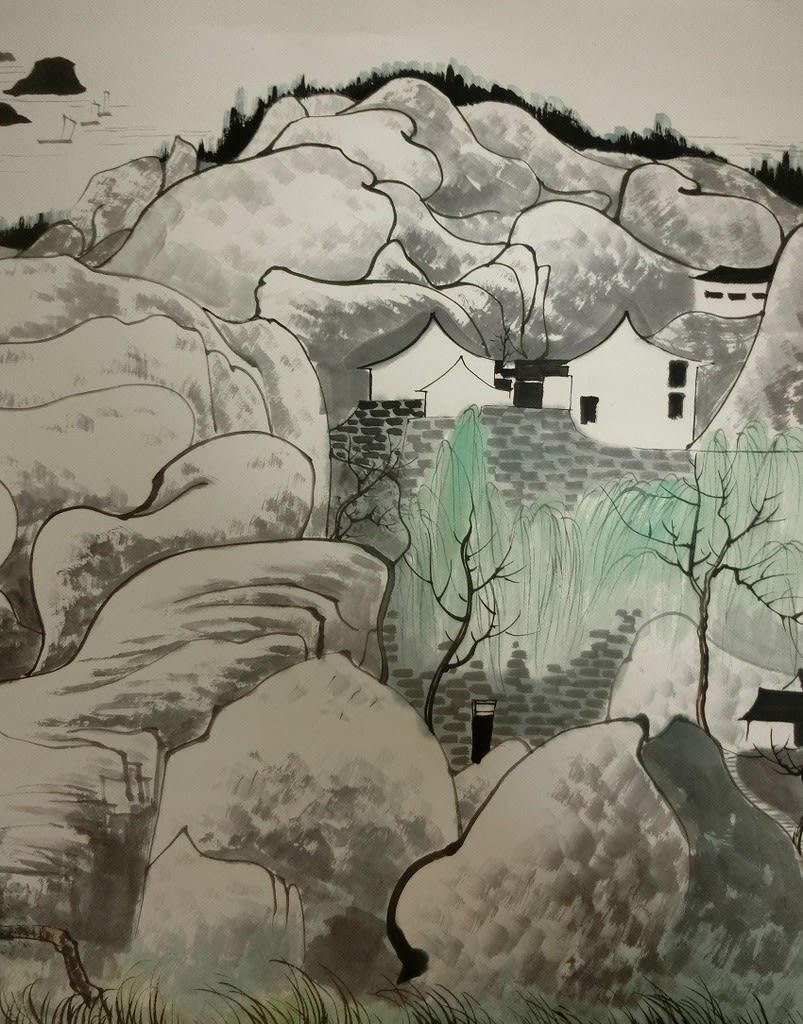

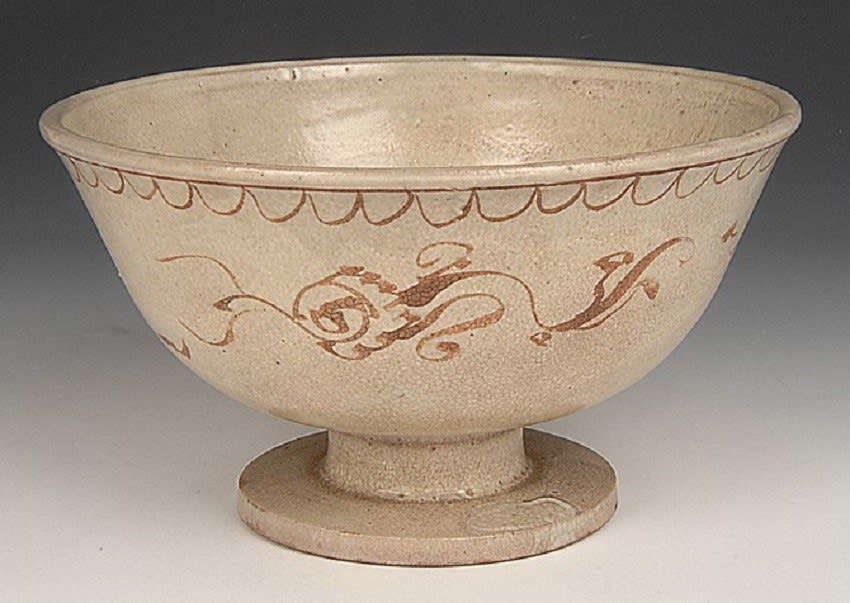

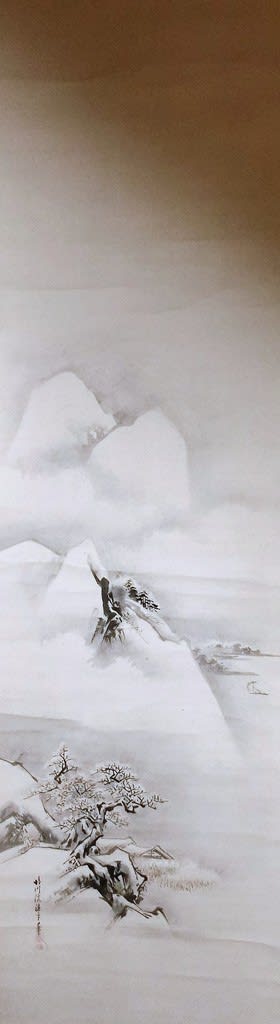

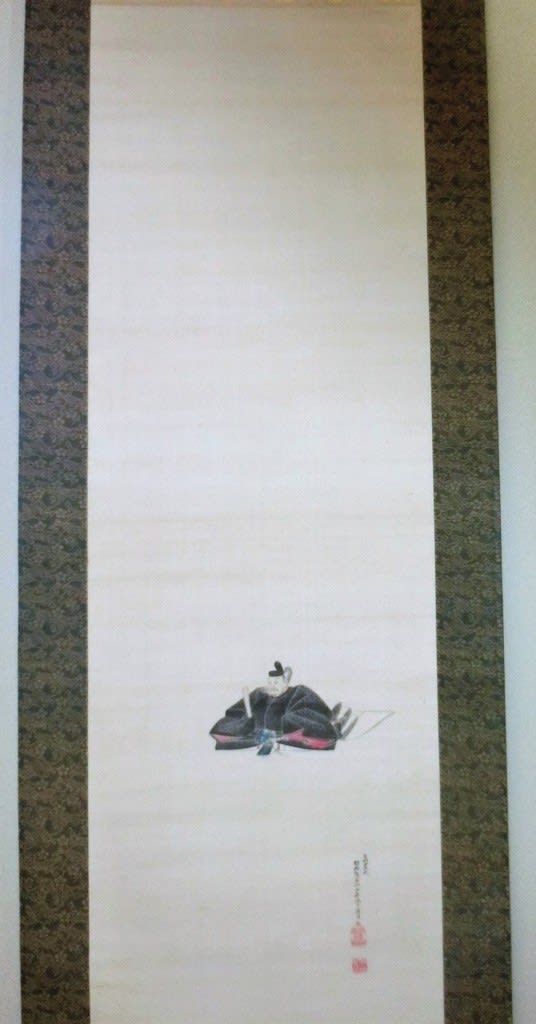

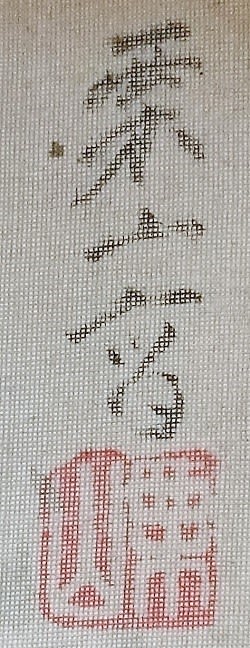

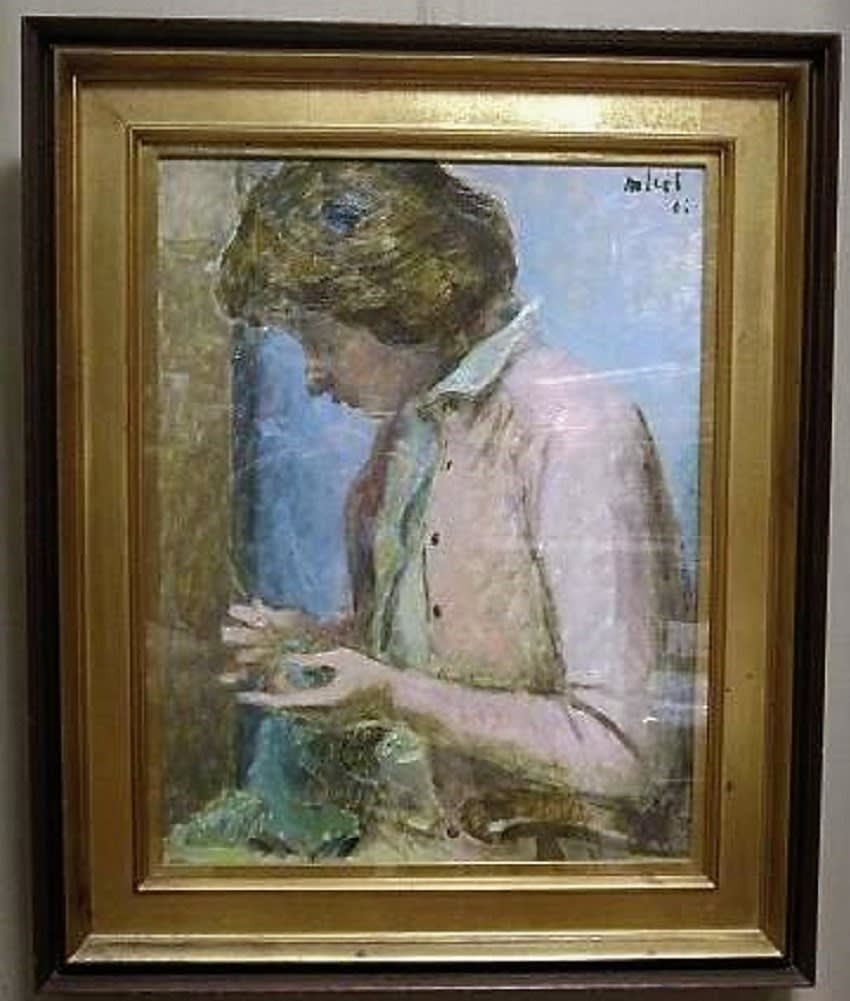

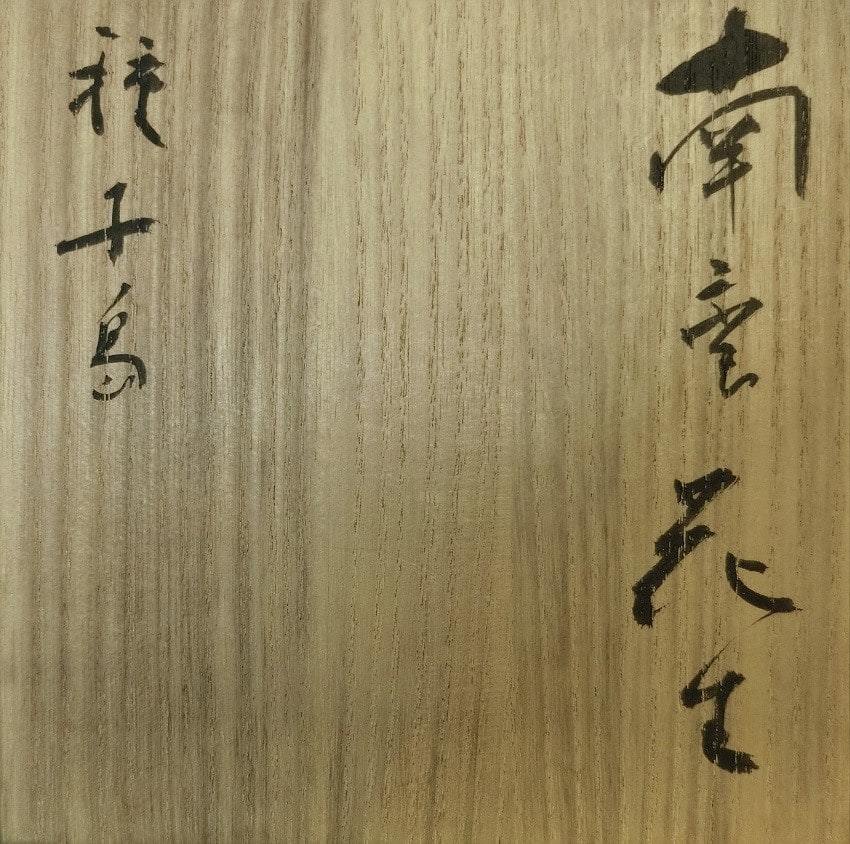

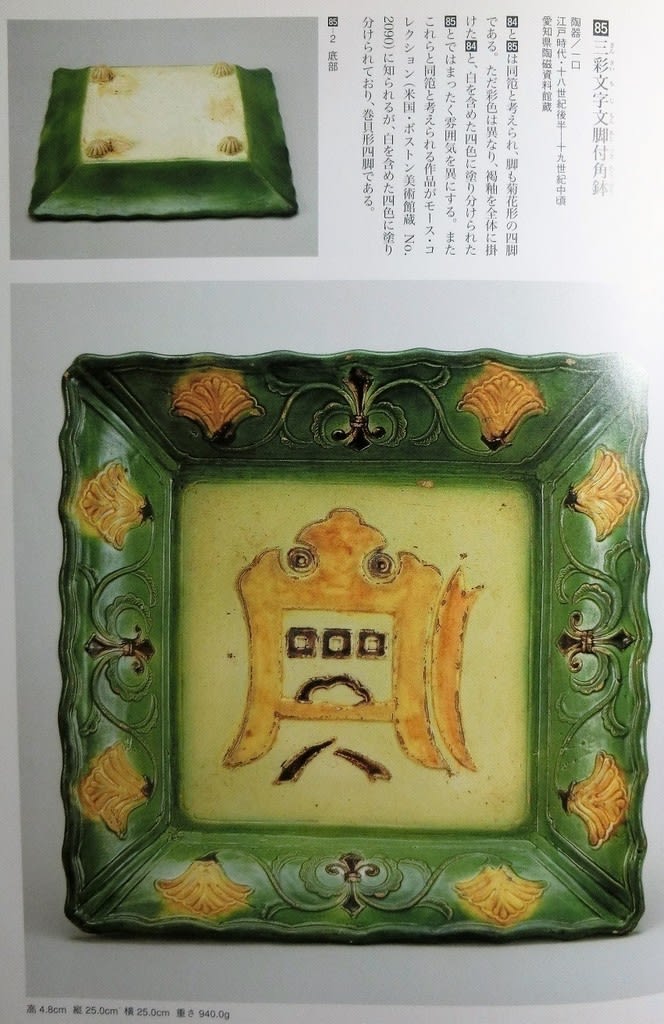

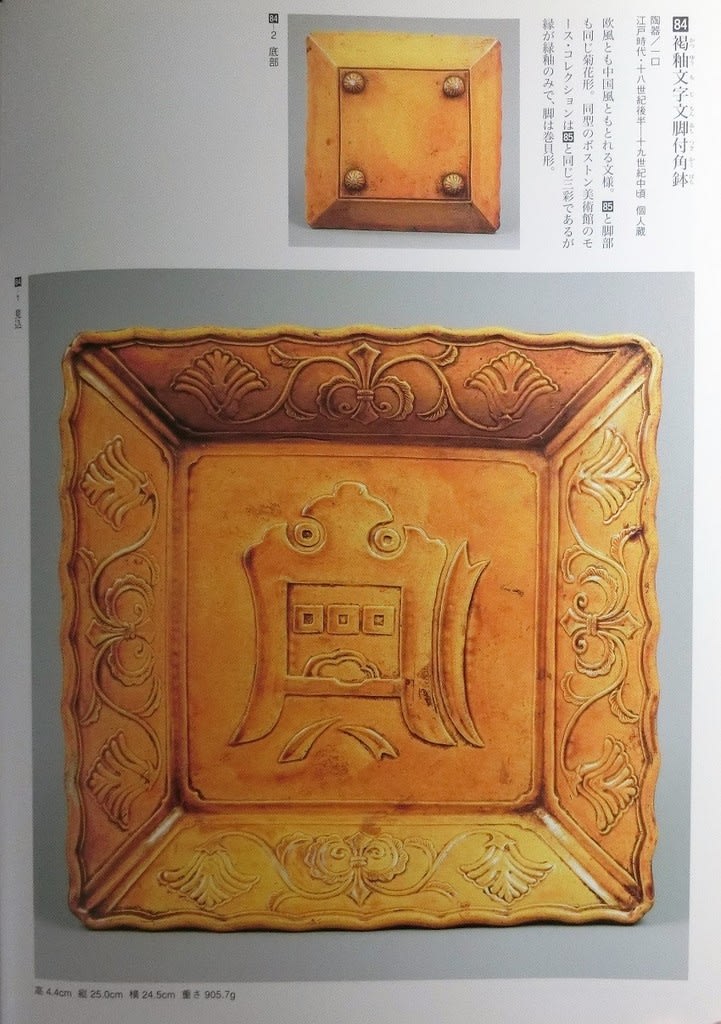

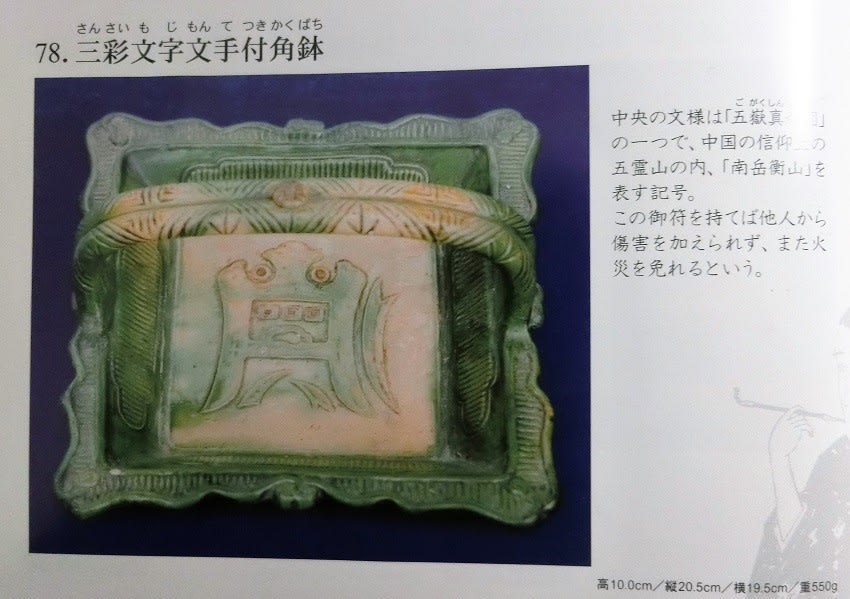

楊柳観音図 その2 寺崎廣業筆 その64

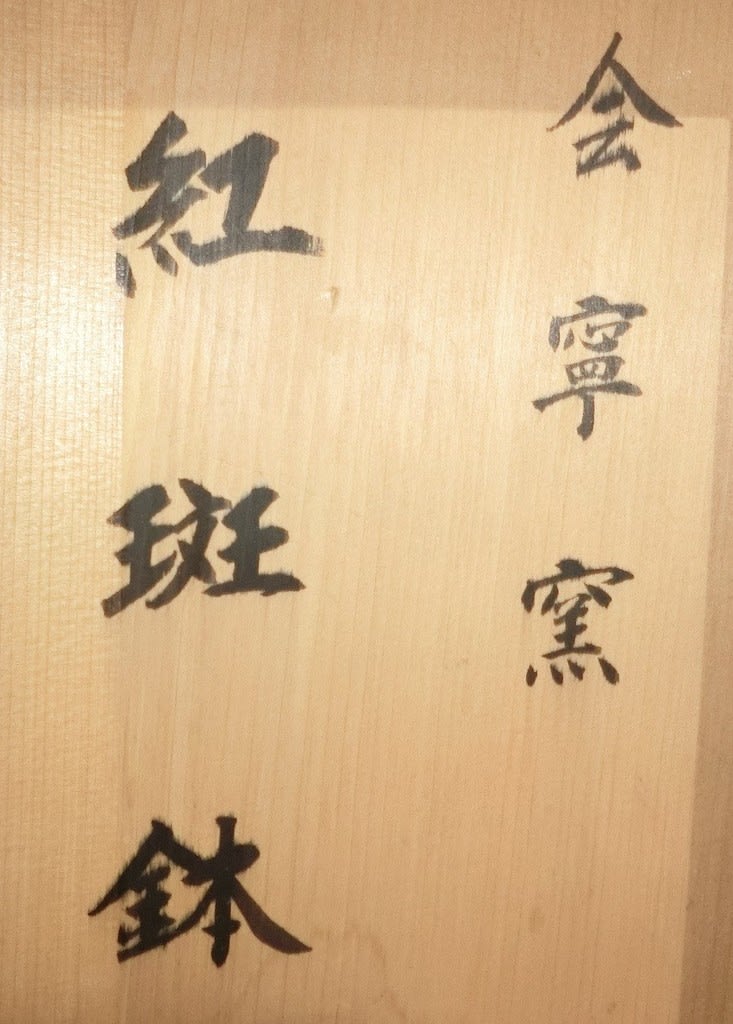

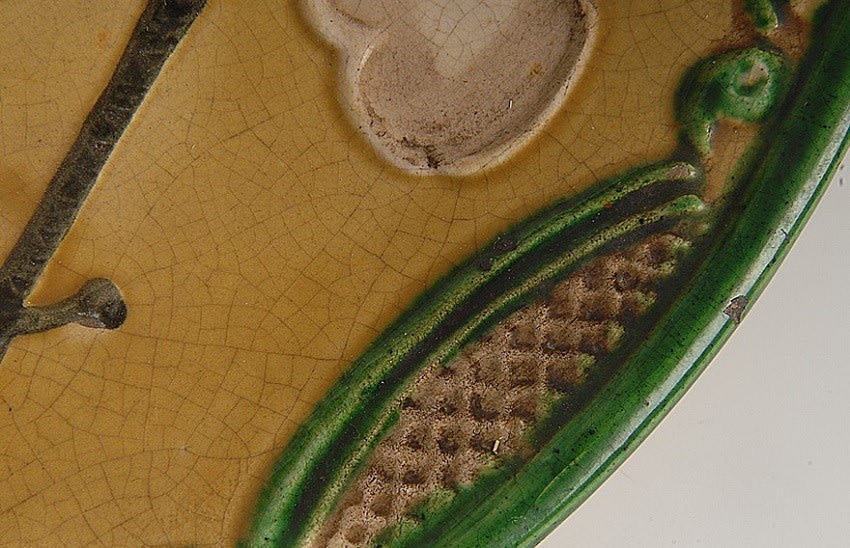

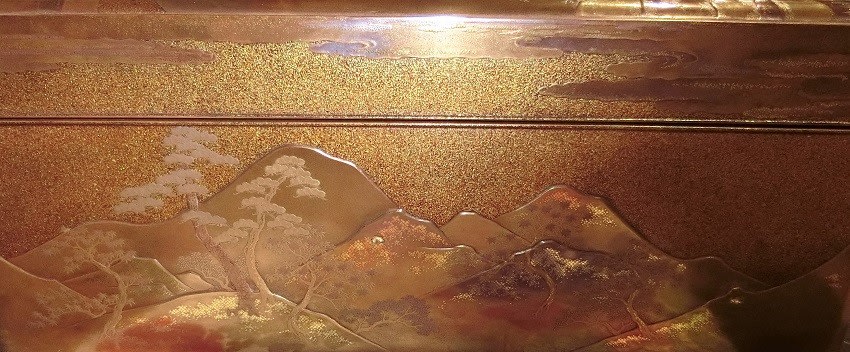

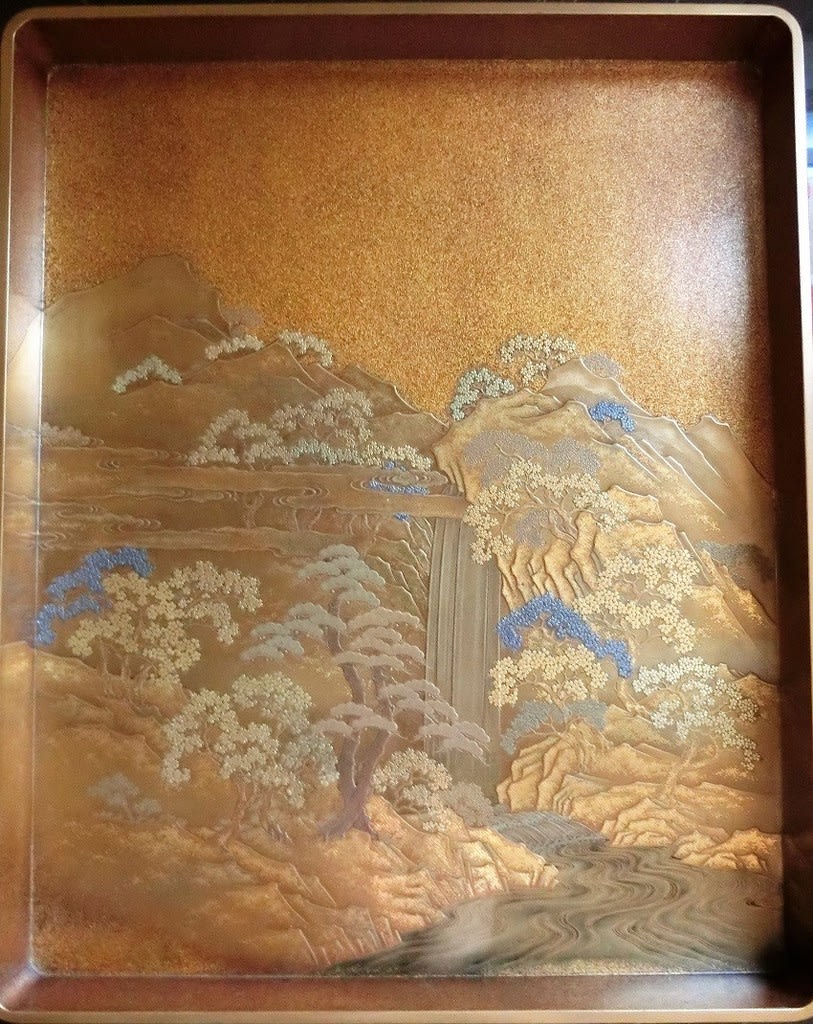

絹本水墨着色軸装 軸先 鳥谷幡山鑑定箱

全体サイズ:縦2185*横560 画サイズ:縦1250*横415

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

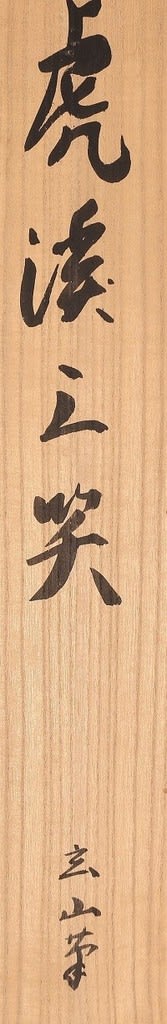

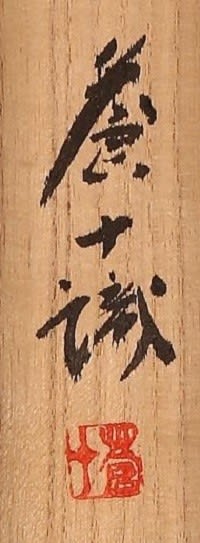

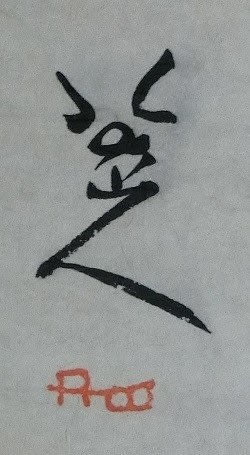

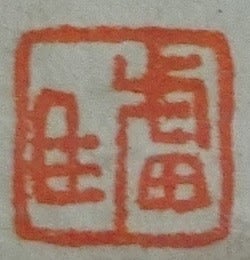

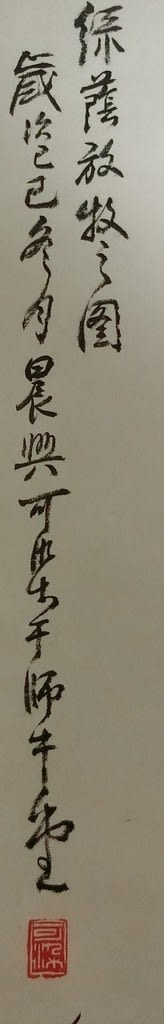

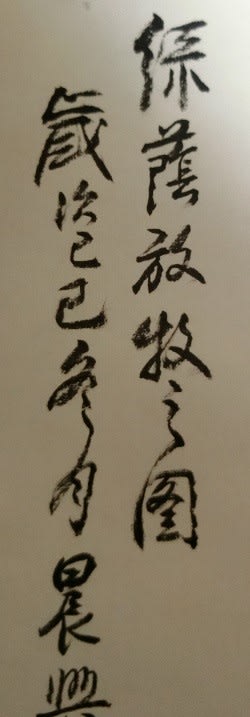

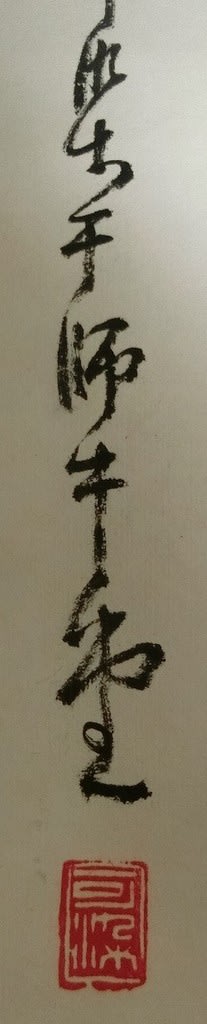

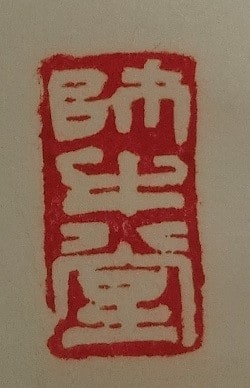

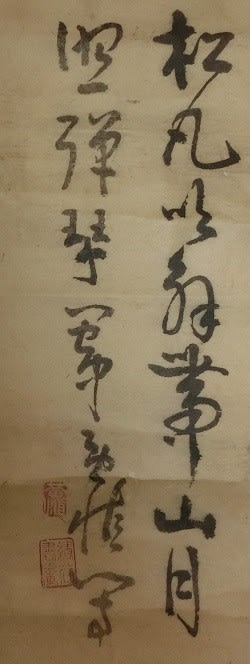

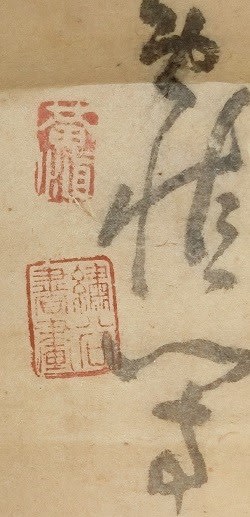

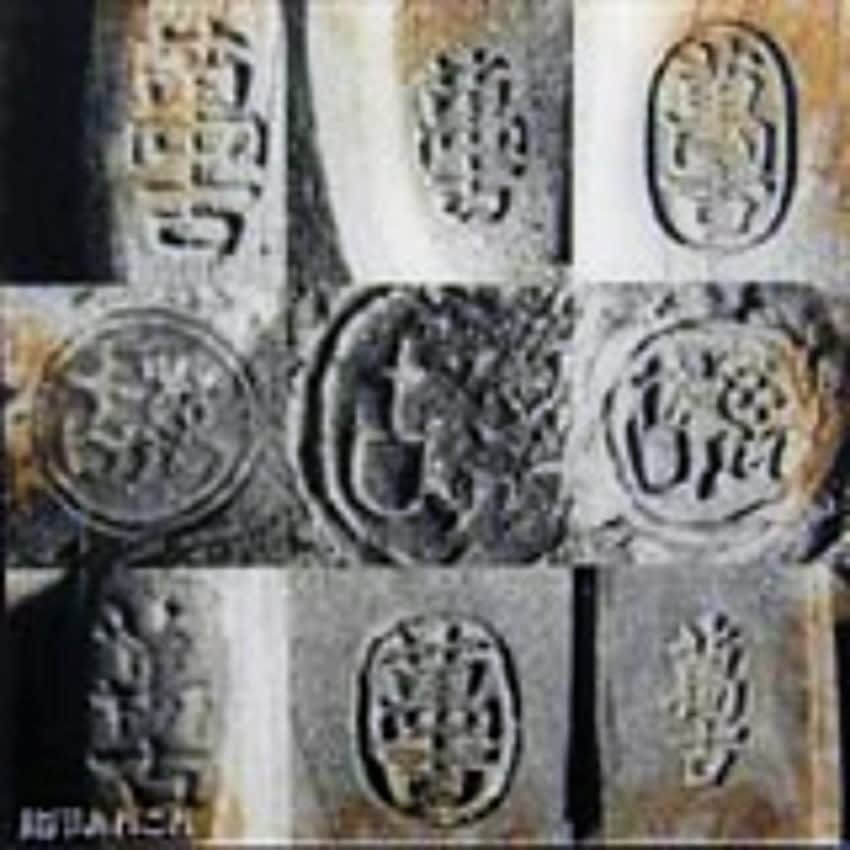

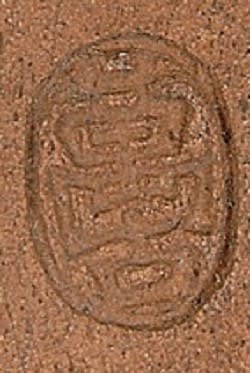

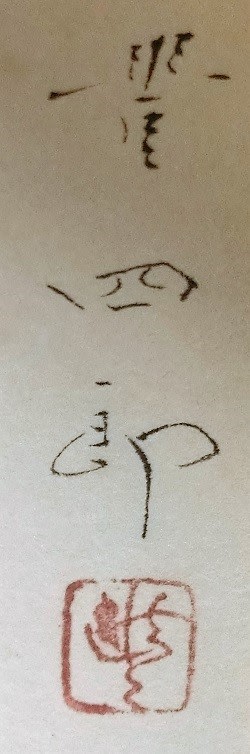

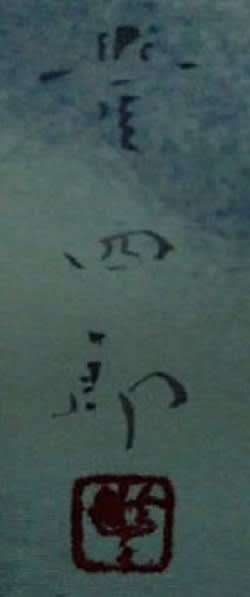

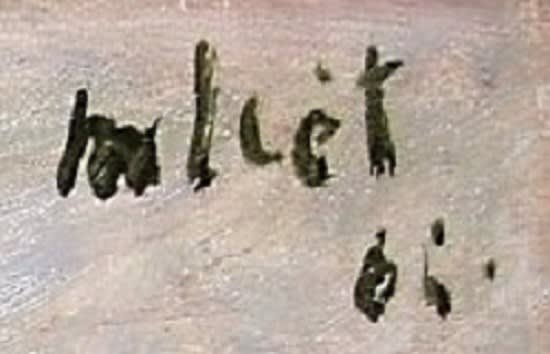

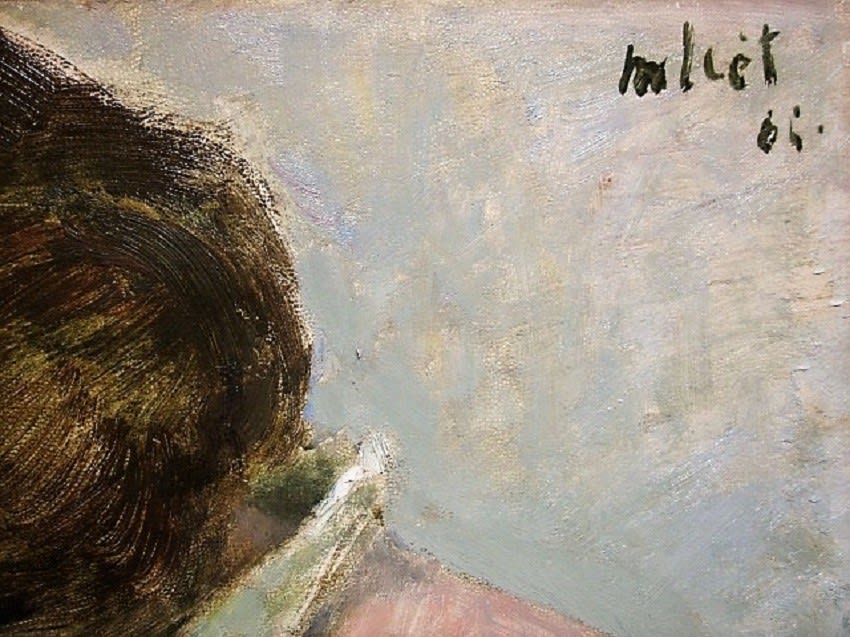

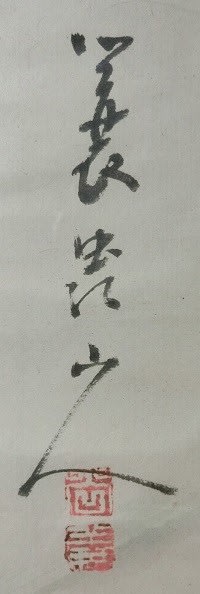

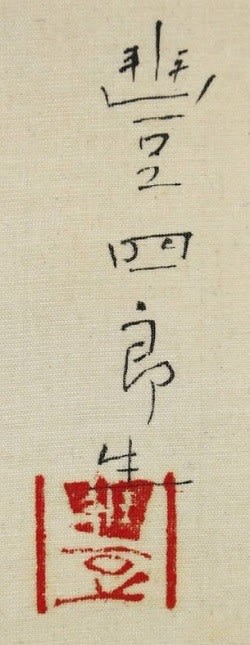

落款や印章から推定すると大正初期頃の作と推定されます。鳥谷幡山による鑑定書もきちんとしています。鳥谷幡山の鑑定にも贋作がありますのできちんと見抜く必要があります。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

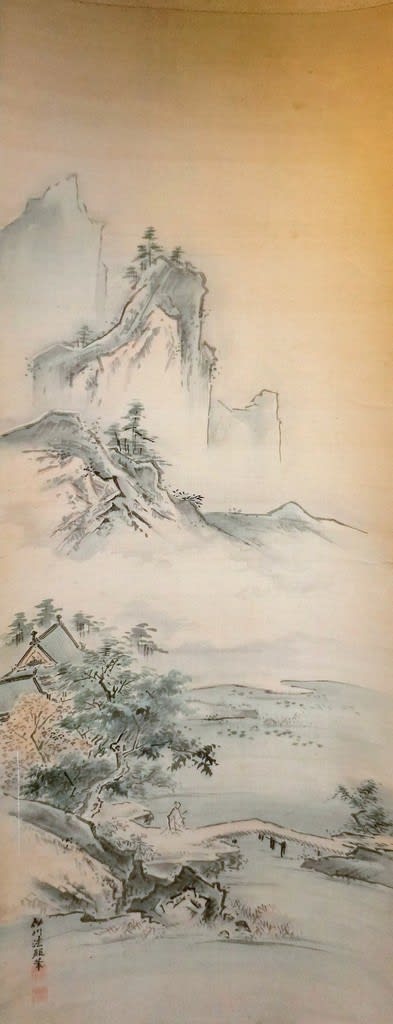

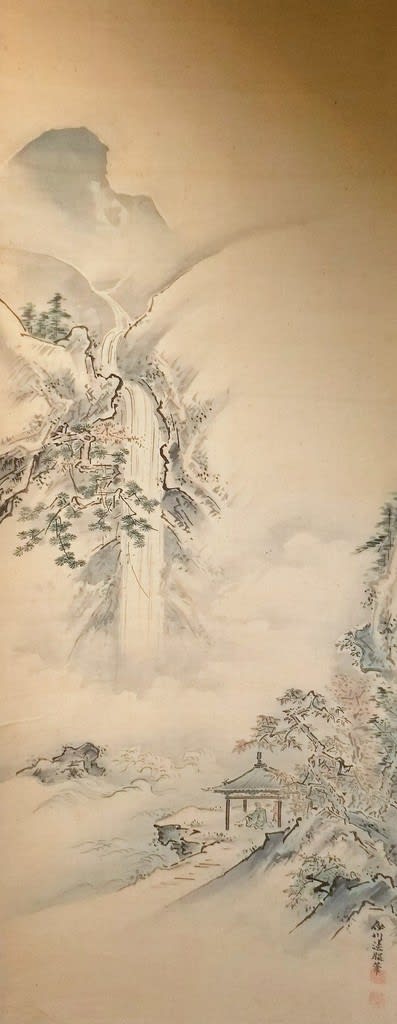

「騰龍□軒」(白文朱長方印)本ブログで投稿されている「五柳先生図」(その26)や「墨竹」(その28)らと同一印章です。鳥谷幡山の鑑定についは「舞子之帰帆図」らと同一です。これらから絵筋の良さもあり、本作品は真作と判断されます。

*鳥谷幡山の鑑定だけでは真作と判断できませんので、よく作品そのものを判断することをお勧めします。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

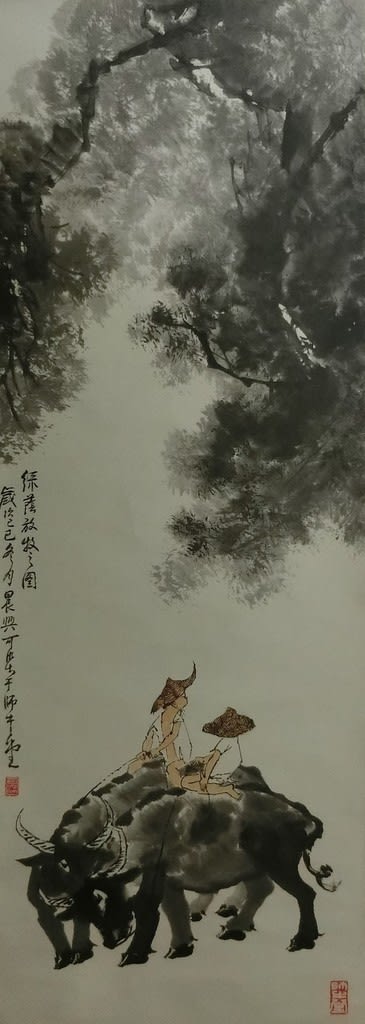

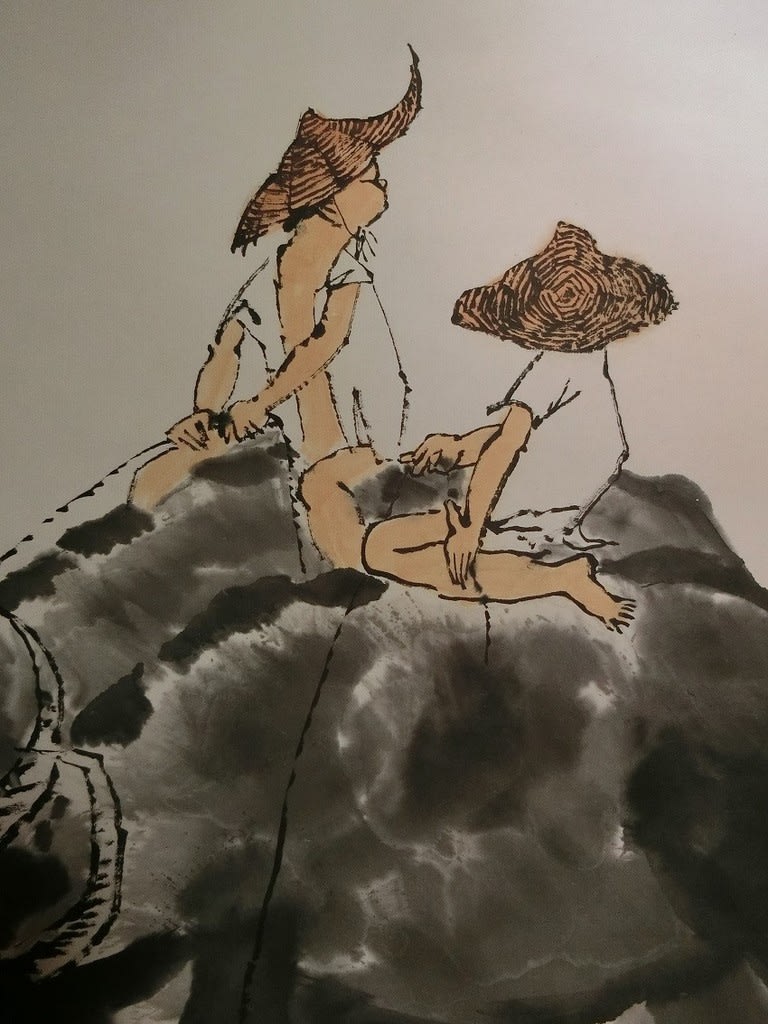

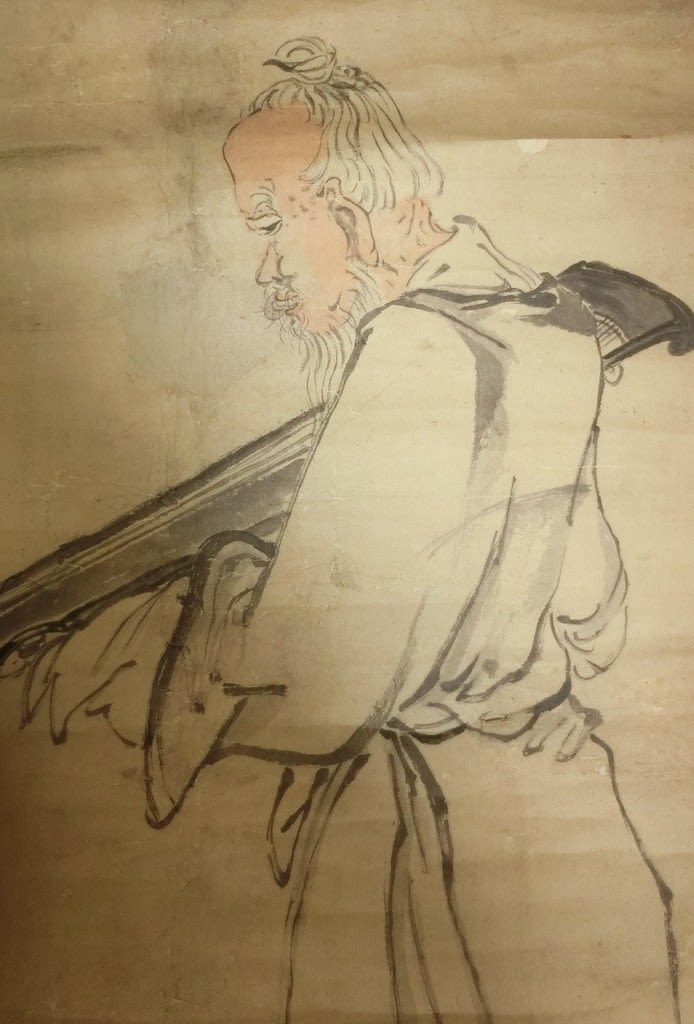

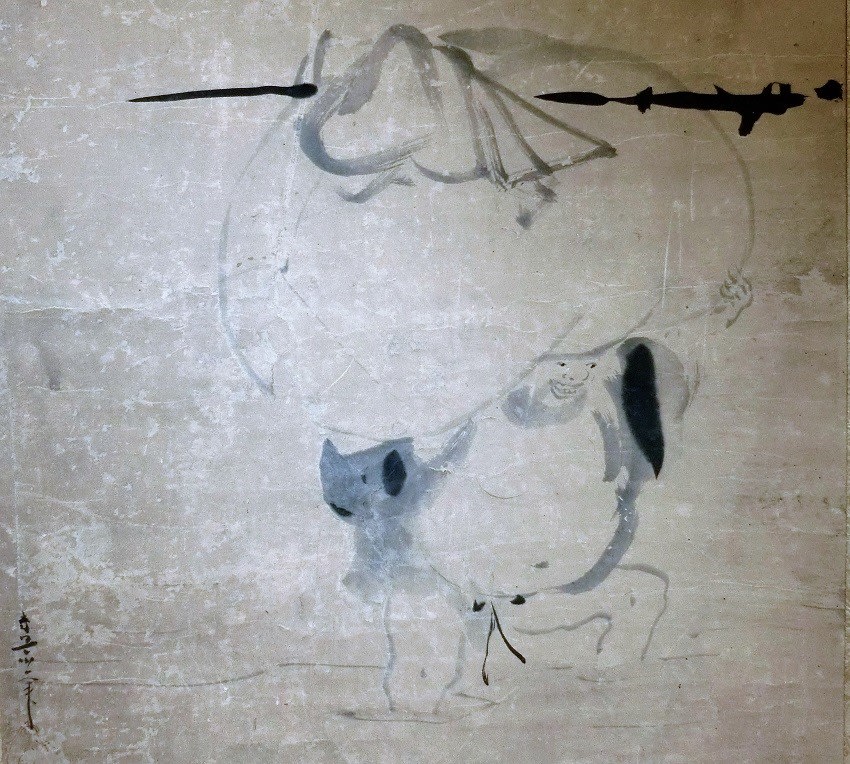

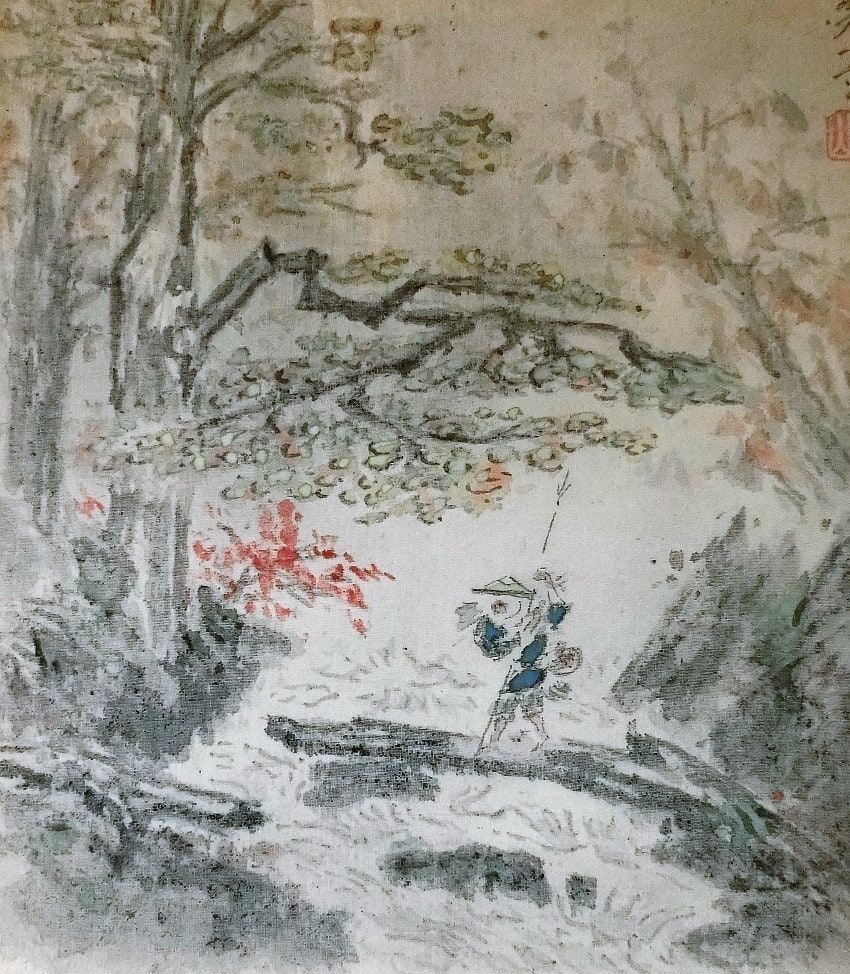

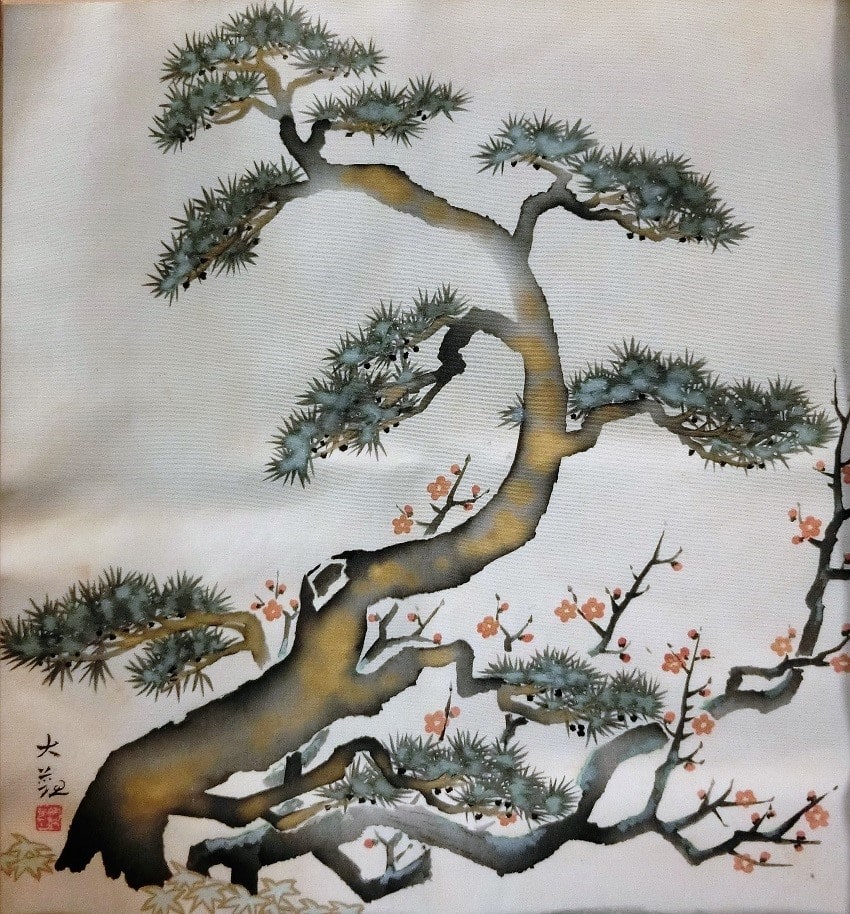

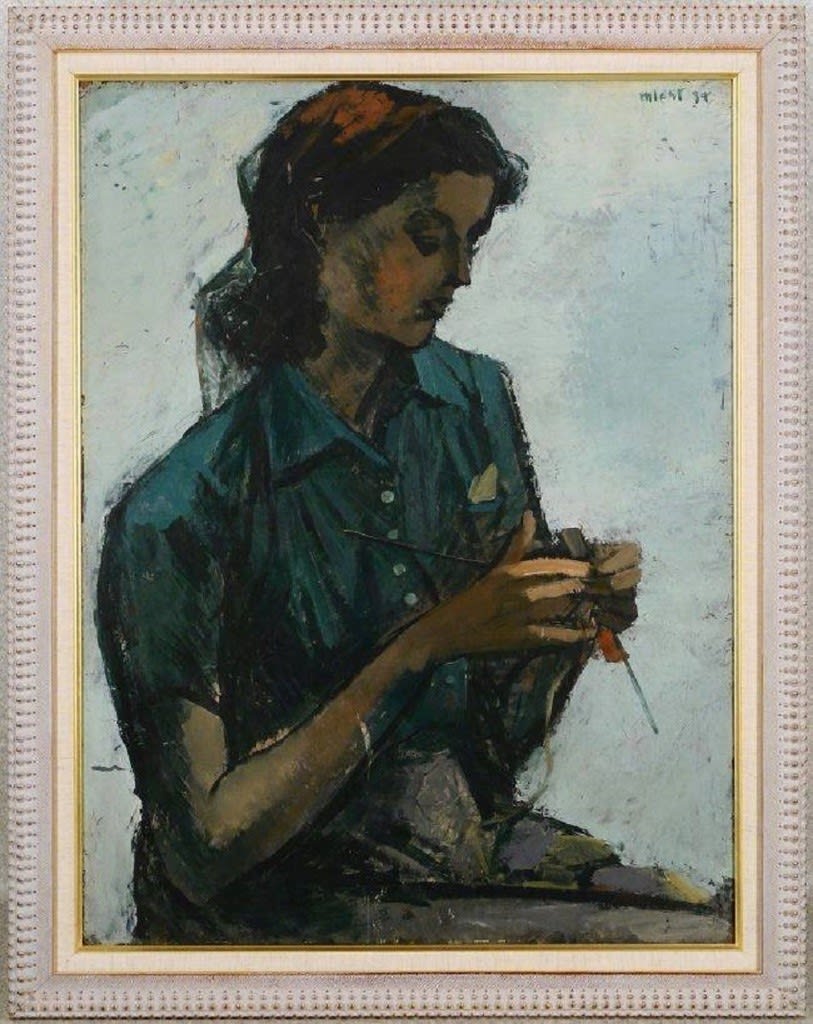

寺崎廣業の「観音様」を描いた作品は出来の良い作品は少ないのですが、当方で評価するの憚れますが本作品は出来の良い作品だと思います。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

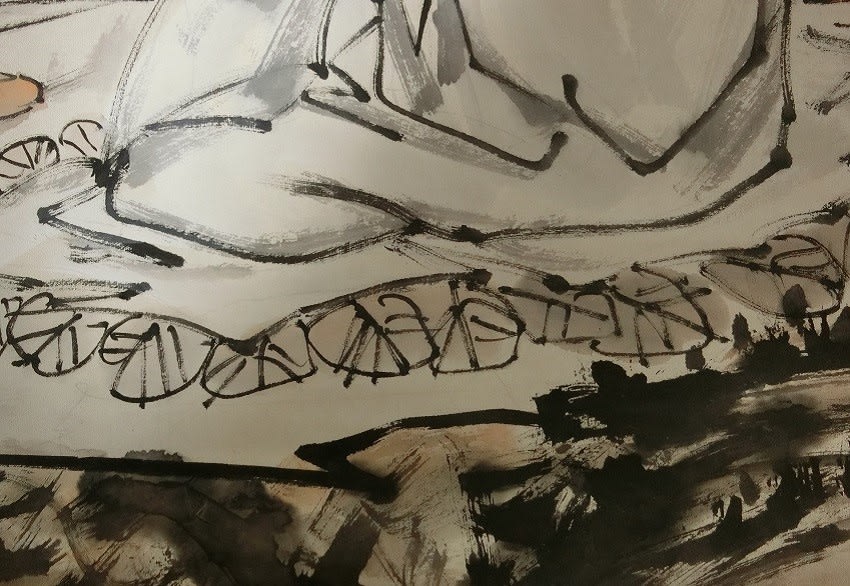

寺崎廣業の観音を描いた作品は多数あり、本ブログにても他の作品(楊柳観音図 その1 寺崎廣業筆 その37)も紹介しています。ふっくらした顔立ちが寺崎廣業の観音図の特徴です。

*「楊柳観音」については他の作品で何度も説明していますので、本記事では説明を省略します。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

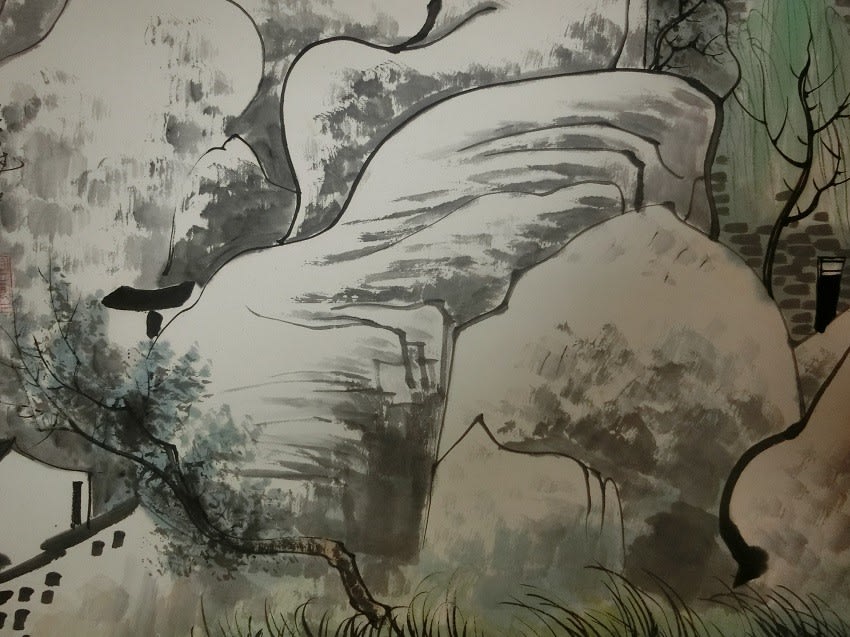

寺崎廣業の作品は水墨のみの作品が市場に出回る作品のほとんどですが、やはり淡彩でも着色のある作品に出来のよい作品があるようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

郷里の画家、寺崎廣業・・・、席画を含めたら膨大な数の作品が出回り、加えて贋作が多いので、市場での評価はかなり低くなっています。しかしながらいつか再評価されてよい画家でしょう。代表作のような大作の展覧会は近年でも何度か開催されていますが、一般の愛好家が興味を持つような展覧会を希望したいものです。

郷里での個人所蔵家による作品を集めた展示会でも開催したらいいのではないかと思いますが、最近は郷里でもそのような展示会は滅多に開催したという情報はありません。情報そのものが、個人所蔵家そのものが少なくなっているのではないかと危惧しています。開催側も個人所蔵の作品を集めるのには時間を要するのだと思います。またもっとも危惧するのは望郷の念、故郷の知識を持つ方がめっきり少なくなったことです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ところで政府の政策で美術館の作品を評価して市場に売り出し、美術品の市場を活性化させる案があると、読売新聞での記事が大きく掲載されていましたが、記事にあるように学芸員にて、ビジネス的な業務がそれが可能かどうかは大いに疑問です。失礼ながら無理だろうと考えますし、美術商、骨董商の思うままにならぬことを祈るばかりです。

当方では故郷出身の画家の作品を多々蒐集し、本ブログで紹介してきましたが、改めて立ち止まって考えると星の数ほどある蒐集対象を絞り込む動機づけのひとつになっているだけなのかしれないと危惧することがあります。たしかに郷里では話題になることもありますが、思いのほか知識のある方は少なく、話題は年々薄れていきます。

祖父や両親、叔父などの所蔵品であった作品にも縁があって馴染みのある画家や陶芸家という面もあり、当方の蒐集対象となっている作品群がありますが、これでいいのかという疑念を最近拭いきれません。今少し立ち止まって考えたいところですが、ついつい作品を観ると入手したくなるものです。

さらに寺崎廣業の作品を一度系統的に整理したいと思っているのですが、子育てと仕事で時間がなくなかなか手が回りません。落款の系統別、印章の時代別、画題の区分けなどやりたいことがたくさんありますが、いずれ仕事から手が離れたらと思っています。

蒐集した寺崎廣業の作品の数は本日の作品で「その64」となり60作を超えましたが、いずれも力作とは言えずコレクションと称せるものではありません。もともと寺崎廣業の作品については家に伝来していた真作の作品は皆無です。親戚の蒐集作品には出来のよい真作が幾つかあったのですが、相続に際してすべて処分されてしまいました。また男の隠れ家に大作の屏風があったのですが、現在は贋作と判断しています。資金をかけてこの屏風は修復したのですが、無駄銭だとは思っていません。祖先が大切にしてきたものは、贋作だろうと大切にすべきものもあると考えています。

今誰かが蒐集しないと離散や保存状態の悪化していく故郷の作品、このような代々の作品への思いや望郷の念からの蒐集と自分の好きな作品と混同しないよう立ち止まりながらの故郷に縁のある画家の蒐集を考えていきたいと思います。作品数が多くなると、少なくても絵筋のよいものに絞っての蒐集を現在は心がけています。

楊柳観音図 その2 寺崎廣業筆 その64

絹本水墨着色軸装 軸先 鳥谷幡山鑑定箱

全体サイズ:縦2185*横560 画サイズ:縦1250*横415

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

落款や印章から推定すると大正初期頃の作と推定されます。鳥谷幡山による鑑定書もきちんとしています。鳥谷幡山の鑑定にも贋作がありますのできちんと見抜く必要があります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

「騰龍□軒」(白文朱長方印)本ブログで投稿されている「五柳先生図」(その26)や「墨竹」(その28)らと同一印章です。鳥谷幡山の鑑定についは「舞子之帰帆図」らと同一です。これらから絵筋の良さもあり、本作品は真作と判断されます。

*鳥谷幡山の鑑定だけでは真作と判断できませんので、よく作品そのものを判断することをお勧めします。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

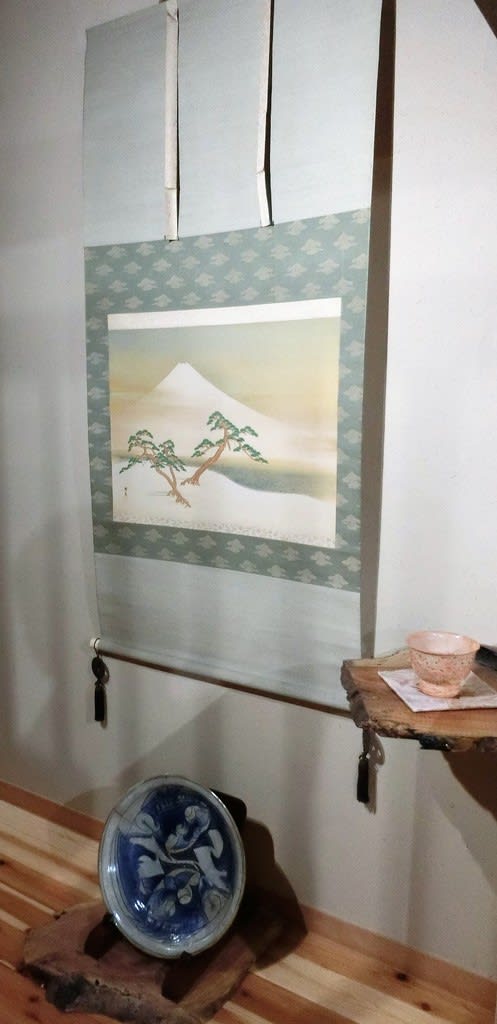

寺崎廣業の「観音様」を描いた作品は出来の良い作品は少ないのですが、当方で評価するの憚れますが本作品は出来の良い作品だと思います。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

寺崎廣業の観音を描いた作品は多数あり、本ブログにても他の作品(楊柳観音図 その1 寺崎廣業筆 その37)も紹介しています。ふっくらした顔立ちが寺崎廣業の観音図の特徴です。

*「楊柳観音」については他の作品で何度も説明していますので、本記事では説明を省略します。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

寺崎廣業の作品は水墨のみの作品が市場に出回る作品のほとんどですが、やはり淡彩でも着色のある作品に出来のよい作品があるようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

郷里の画家、寺崎廣業・・・、席画を含めたら膨大な数の作品が出回り、加えて贋作が多いので、市場での評価はかなり低くなっています。しかしながらいつか再評価されてよい画家でしょう。代表作のような大作の展覧会は近年でも何度か開催されていますが、一般の愛好家が興味を持つような展覧会を希望したいものです。

郷里での個人所蔵家による作品を集めた展示会でも開催したらいいのではないかと思いますが、最近は郷里でもそのような展示会は滅多に開催したという情報はありません。情報そのものが、個人所蔵家そのものが少なくなっているのではないかと危惧しています。開催側も個人所蔵の作品を集めるのには時間を要するのだと思います。またもっとも危惧するのは望郷の念、故郷の知識を持つ方がめっきり少なくなったことです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ところで政府の政策で美術館の作品を評価して市場に売り出し、美術品の市場を活性化させる案があると、読売新聞での記事が大きく掲載されていましたが、記事にあるように学芸員にて、ビジネス的な業務がそれが可能かどうかは大いに疑問です。失礼ながら無理だろうと考えますし、美術商、骨董商の思うままにならぬことを祈るばかりです。