幼稚園のバザーに出品するために家内が作っていた自家製眼鏡が完成したようです。猫あり、蝶あり、魚あり、星あり、ハートあり、そして涙あり・・。

![]()

販売用?の袋には息子の写真を添付。幼稚園では「モデルデビューだね。」とからかわれたようです。

![]()

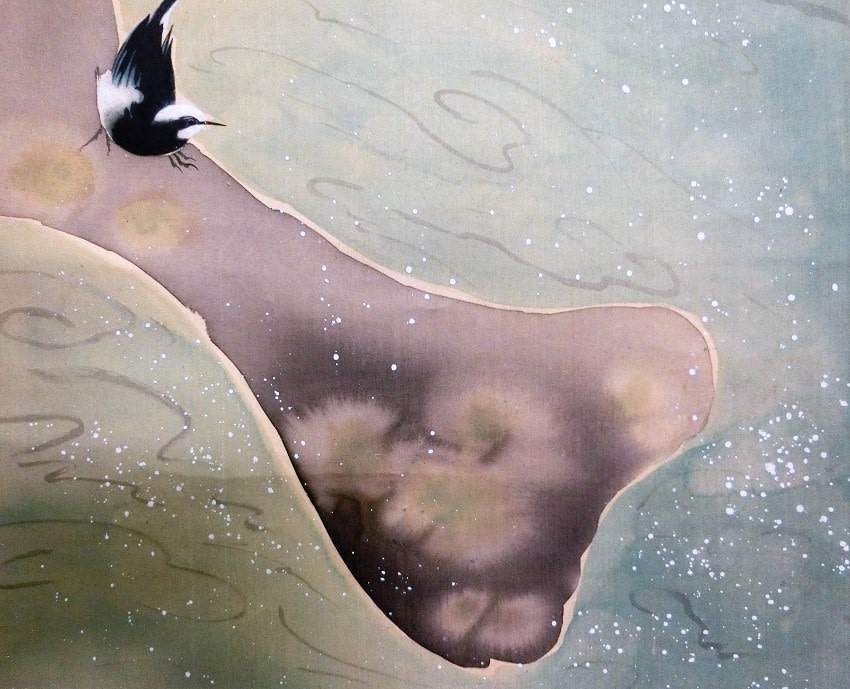

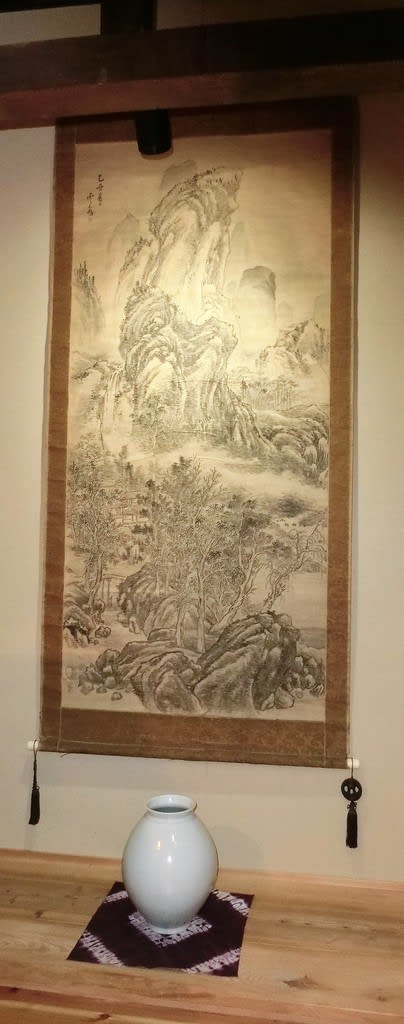

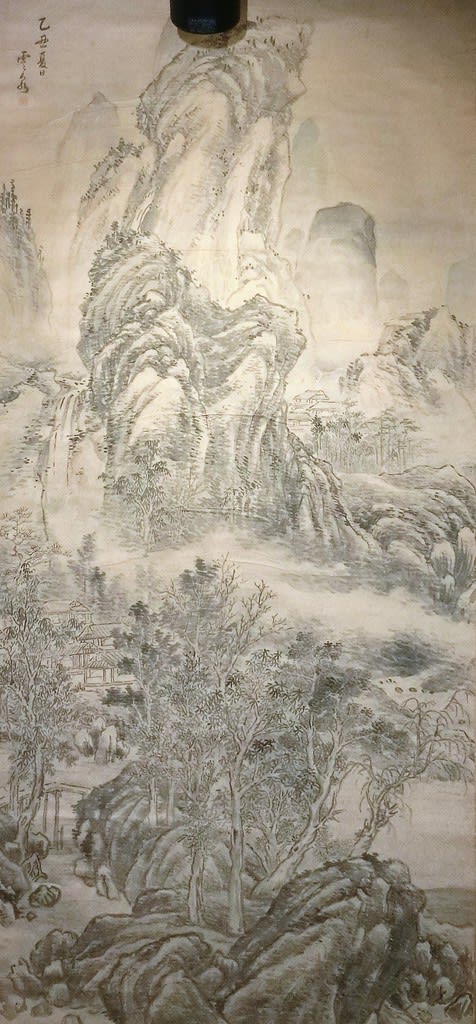

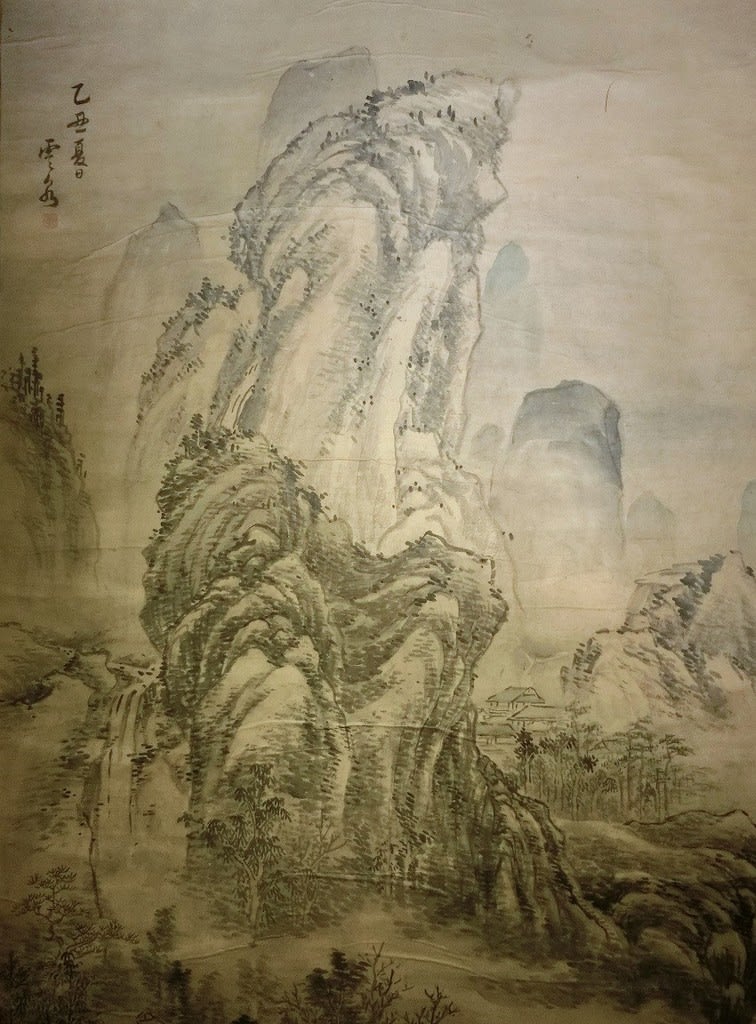

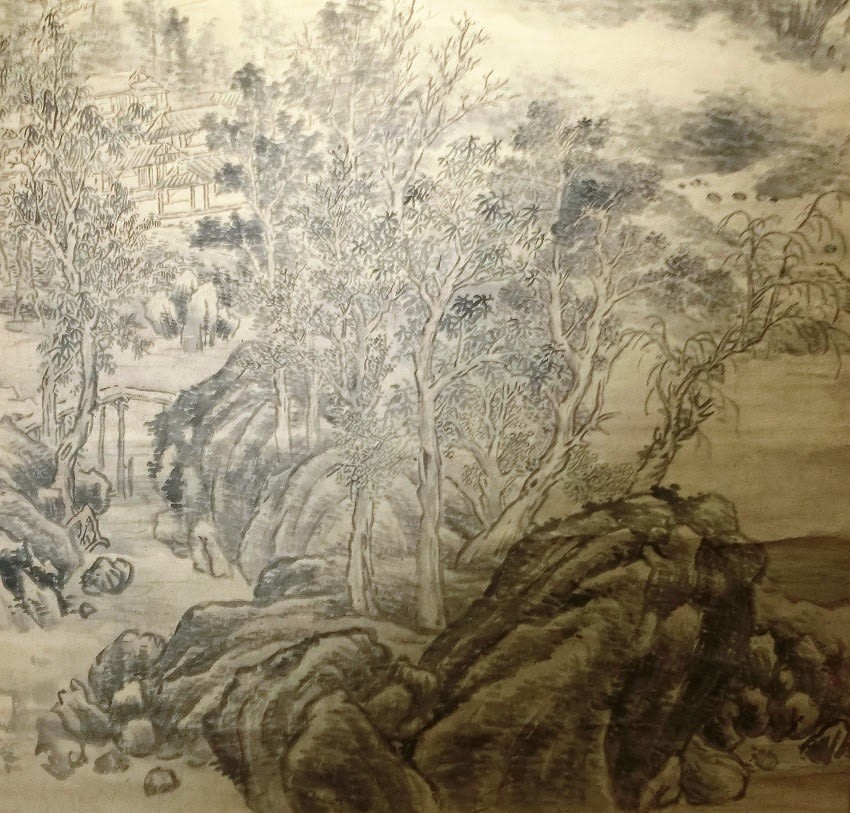

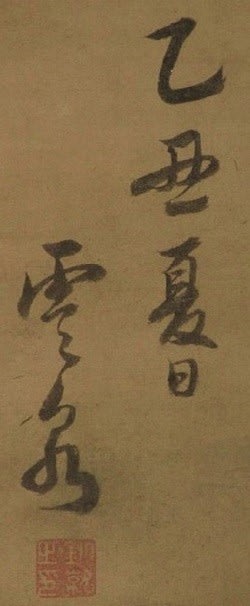

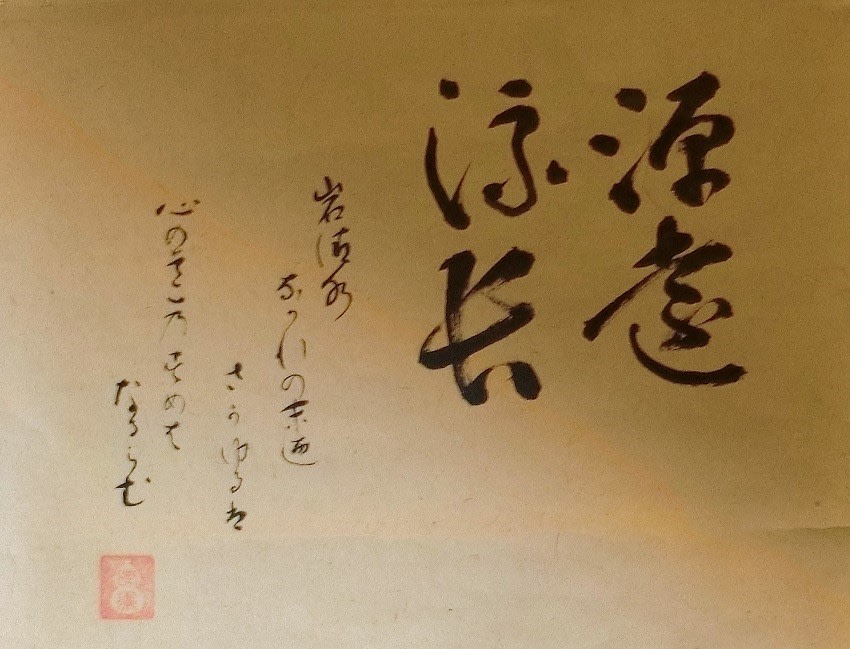

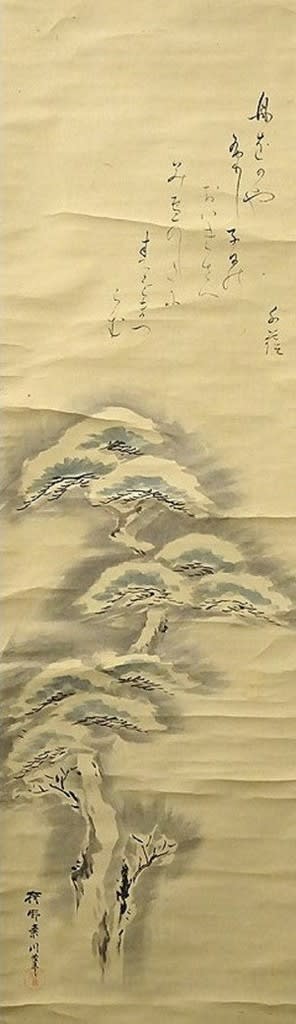

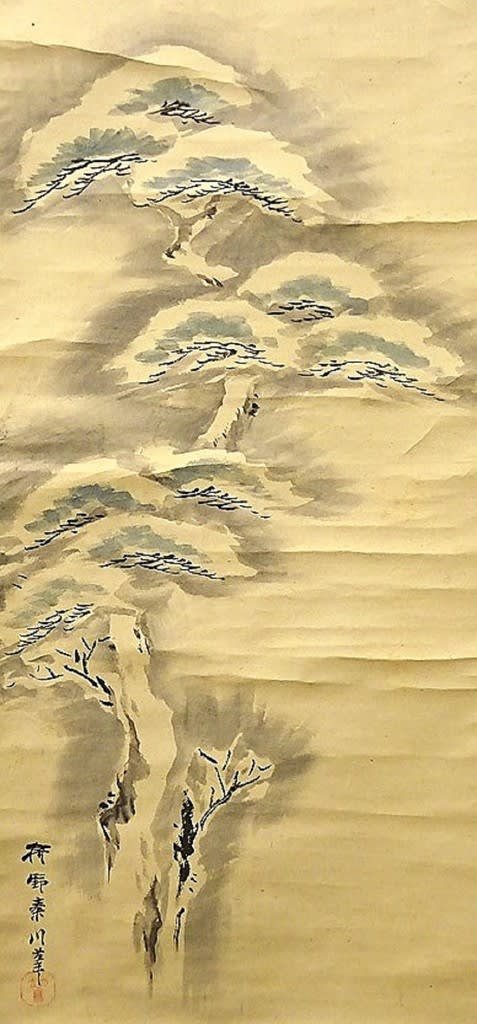

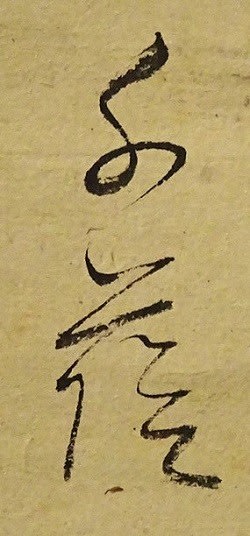

家内はさらに床の上でなにやらせっせと筆を運んでいます。どうも「暑中見舞い」?に使う「はがき」らしい・・。最初に丸二つだけ描いていた時は「なんだこれ?」と思っていましたが、どうも文章を書いて最終的に作品になるという意図らしい。家内の好きな光悦風琳派のような作品![]()

![]()

眼鏡といい、「はがき」の図柄作成といい、作成中には小生の骨董整理に使う道具と共通している道具が多いので、作成中は小生の手元にある道具がなくなる![]()

![]()

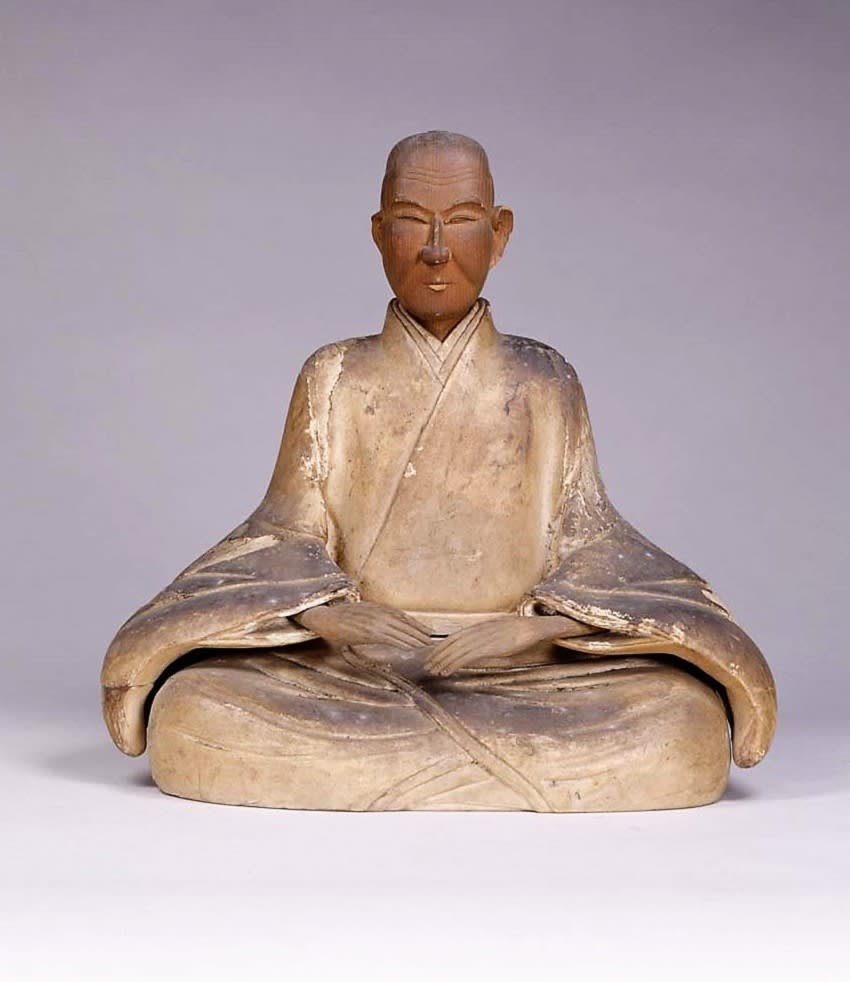

さて本日紹介するこの作品もまた未整理の作品・・・。北村西望の作品で一揃いある干支作品(頒布品?)の中に混じって整理されていた作品。

北村西望の作品で干支の頒布品は多数出回っており、骨董店では一万円もしないで売られており、下手をすると重いので買取はただでも引き取らないのではないかという代物です。そういう頒布品の中に混じっていた作品です。

題名不明 馬 北村西望筆

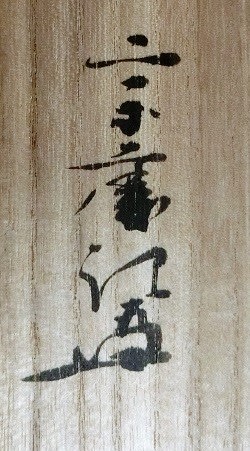

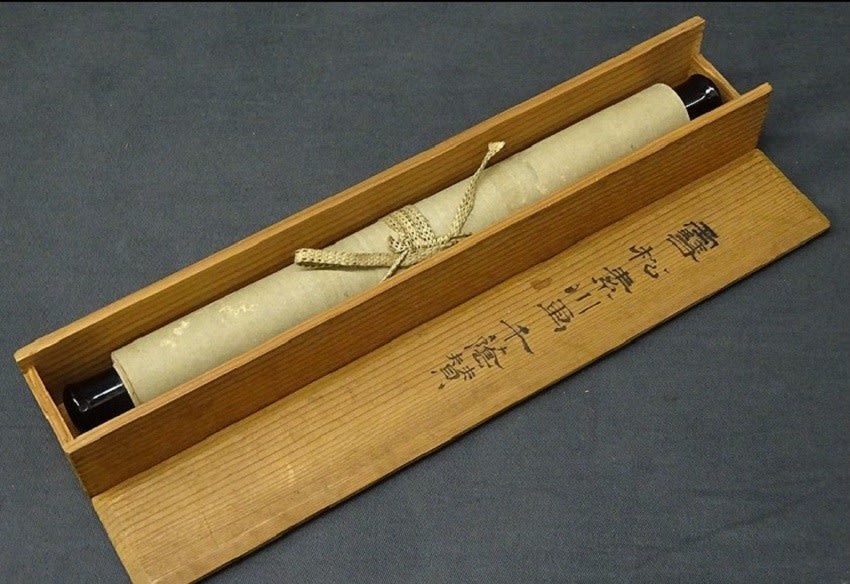

共箱

幅540*奥行130*高さ440

![]()

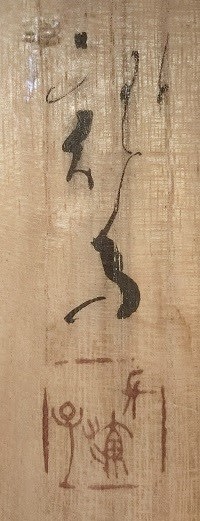

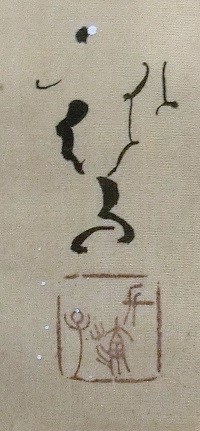

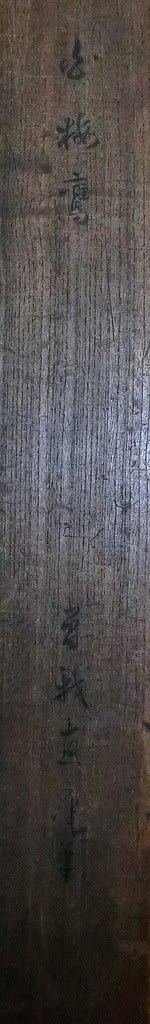

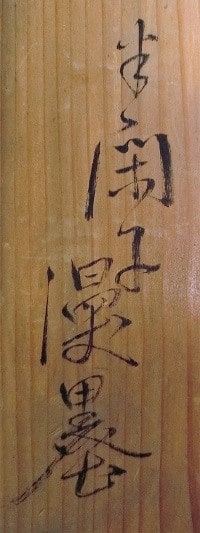

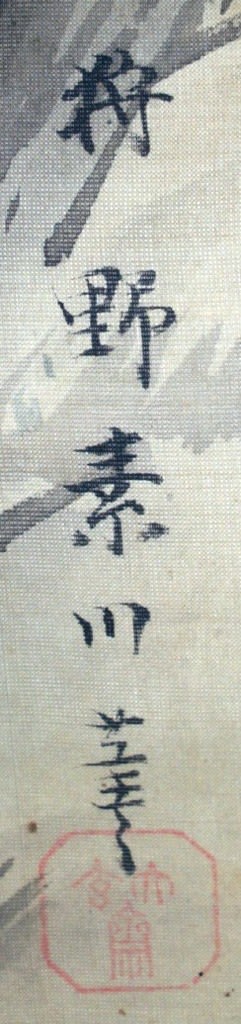

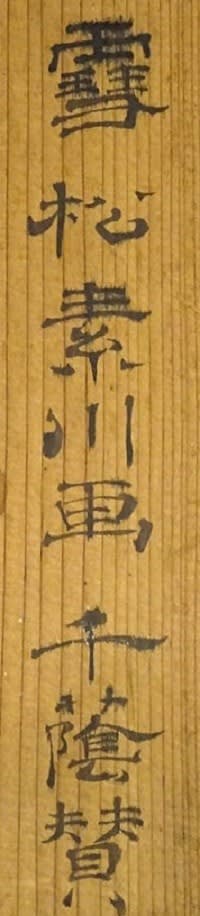

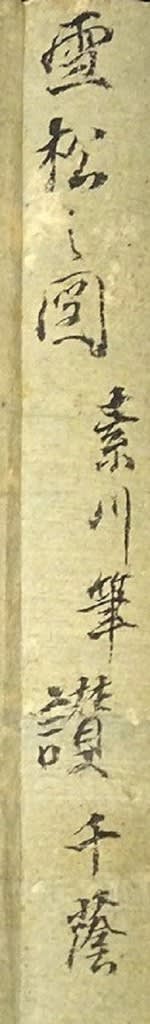

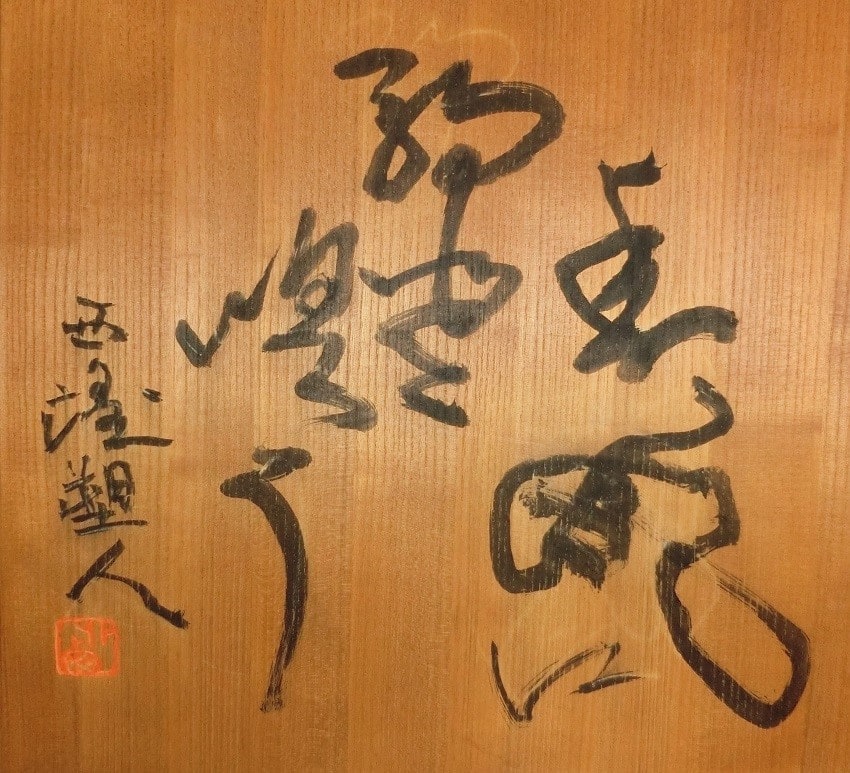

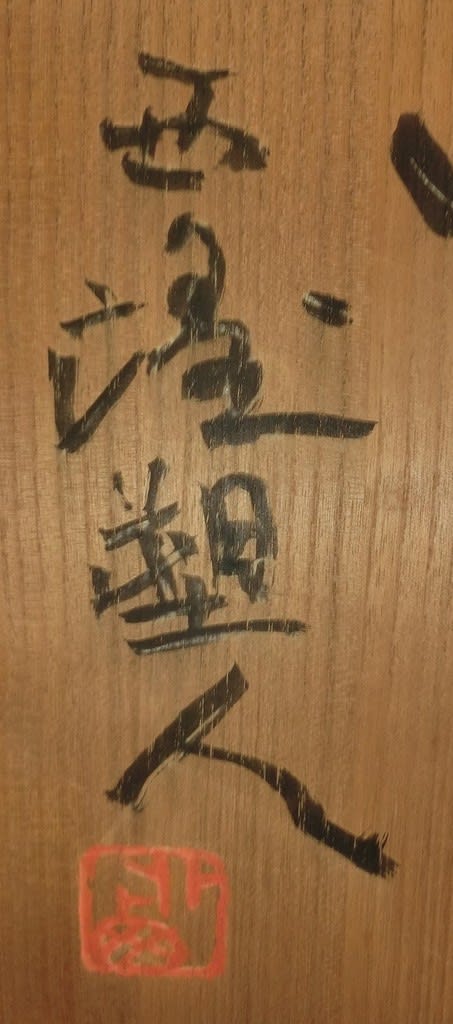

北村西望の箱書きの解読は難しい。「春?風に□□鳴く? 西望塑人 押印」とあります。真作で相違ありませんが、箱書きが判読できればこの作品の来歴が少しでも判りそうですが・・。

![]()

どうも高島屋からの購入作品のようで、一緒にあった頒布品には馬がない?ので この作品はもしかしたら頒布品と合わせての作?

![]()

***********************************************

北村西望:(1884年12月16日~1987年3月4日)日本を代表する美術家の1人(長崎平和祈念像)は有名。文化勲章、文化功労者顕彰、紺綬褒章受章(1884年)長崎県南高来郡南有馬村生まれ(1903年)。

京都市立美術工芸学校(京都市立芸術大学)入学(1907年)京都市立美術工芸学校卒業後、上京し東京芸術大学入学(1915年)兵役除隊後、本格的に美術の道へ進む。

文展で二等賞に入賞し認められる(1916年)

同朋である建畠大夢らと美術研究サークル八手会結成(1921年)

東京美術学校塑造部教授となる(1931年)京都市立美術工芸学校教諭となる(1953年)

アトリエを建設(1955年)長崎平和祈念像完成、長崎市に納品(1958年)

文化勲章受章、文化功労者顕彰(1969年)

紺綬褒章受章。社団法人日展会長に就任(1972年)

島原市名誉市民となる。市内に記念館開設(1974年)

日展名誉会長となる(1979年)

生地の南有馬町の名誉町民となる。町内に西望公園が設置される(1980年)

東京都名誉都民となる(1981年)

長崎県名誉県民となる(1987年)3月4日逝去。享年104。

![]()

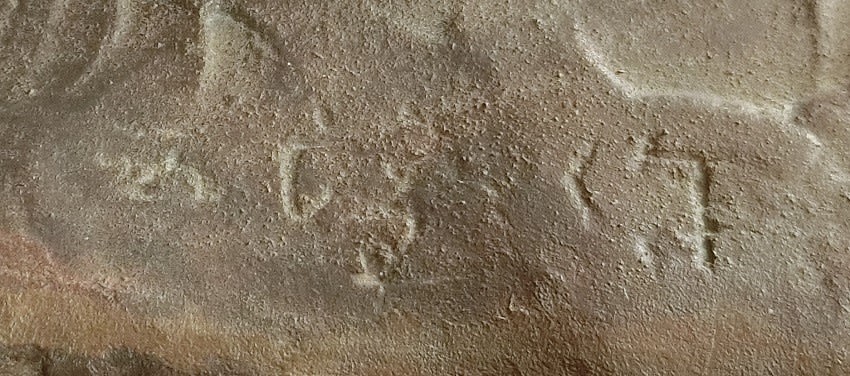

作品には銘があります。

![]()

***********************************************

共箱付です。共箱は明らかに干支一揃いの箱書きと出来が違いますね。なお北村西望の馬を題材にした作品には佳作が多く、とくに馬上の女性を題材にした「女神」と冠称した作品は優れた作品があります。

![]()

ただし西望の作品は数が多いため、上記の頒布品のように型によって大量に製作された作品は物によっては数千円で取引されたりしています。鋳造した数、出来で評価が大きく違います。

![]()

極端な例では、なんでも鑑定団に出品されていた依頼品は、1体しか鋳造していない作品で500万の評価でした。

![]()

ともかく他の干支の作品は大量生産されたものと推察して放りっぱしで未整理ですが、本作品は捨ておくのはもったいない?

*いずれ干支一揃いの作品を整理する予定です。

![]()

馬上に女性(女神)を造った題材の作品で似通った作品は多々あるのですが、この作品は資料が見当たらず、来歴は現在当方では推し量りかねています。

![]()

造りも丁寧ですが、この作品の来歴をご存知の方はおられるでしょうか?

![]()

女神を題材にした作品に比して人物の躍動感が少ないようですが・・。干支の作品と一緒にされていた作品、たいした作品ではないかもしれません。

![]()

現在は展示室の飾って鑑賞中ですが、ともかく重い! 女性では持ち運べない重さです。

![]()

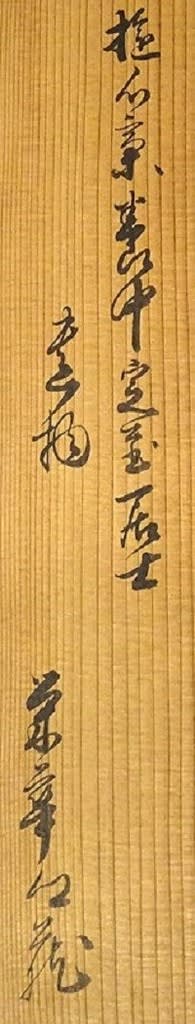

型からの作品、いったい何作品を作ったのでしょう? 箱書きの落款からは裁晩年の作と推察しています。他の所蔵作品で本ブログで紹介している水彩画の「松ニ紅富士」、書の「誠」もまた同時期の作品と判断しています。ひとつの作品からすべての鍵が解けることがままありますね。

![]()

量産作品にしても大きな作品は見ごたえがあります。作品には常に飾る場というものが必要ですが、さすがに飾る場所は広くないといけませんね。

![]()

飾るに際して義母が作ってくれた敷布を置いてみました。なお裁縫を得意とする義母とは使用する道具は共通ではありません![]()

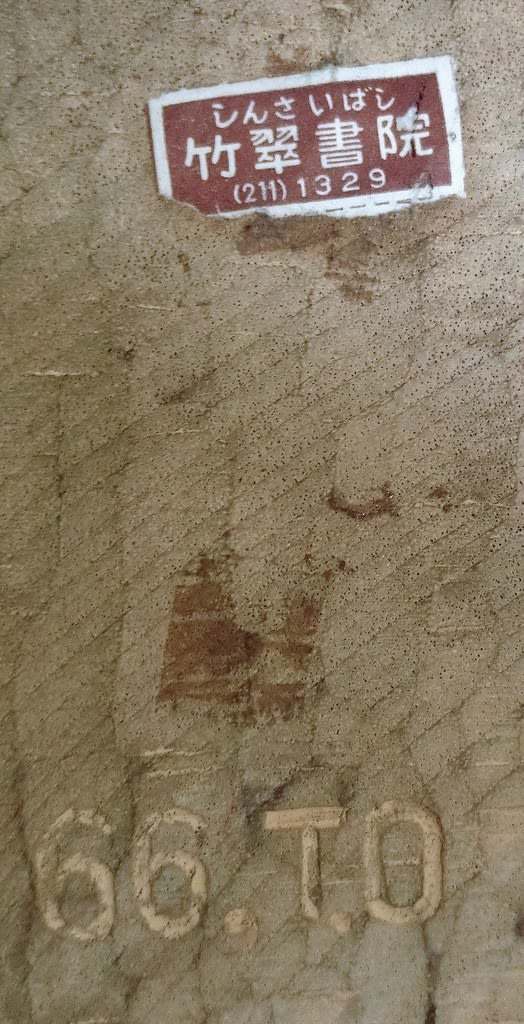

販売用?の袋には息子の写真を添付。幼稚園では「モデルデビューだね。」とからかわれたようです。

家内はさらに床の上でなにやらせっせと筆を運んでいます。どうも「暑中見舞い」?に使う「はがき」らしい・・。最初に丸二つだけ描いていた時は「なんだこれ?」と思っていましたが、どうも文章を書いて最終的に作品になるという意図らしい。家内の好きな光悦風琳派のような作品

眼鏡といい、「はがき」の図柄作成といい、作成中には小生の骨董整理に使う道具と共通している道具が多いので、作成中は小生の手元にある道具がなくなる

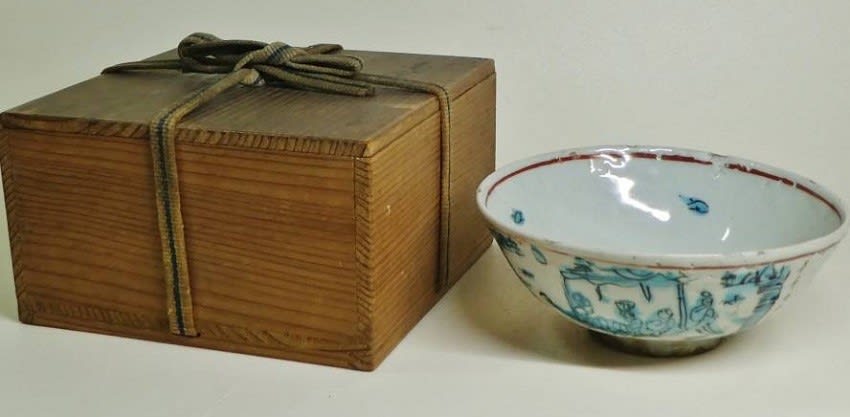

さて本日紹介するこの作品もまた未整理の作品・・・。北村西望の作品で一揃いある干支作品(頒布品?)の中に混じって整理されていた作品。

北村西望の作品で干支の頒布品は多数出回っており、骨董店では一万円もしないで売られており、下手をすると重いので買取はただでも引き取らないのではないかという代物です。そういう頒布品の中に混じっていた作品です。

題名不明 馬 北村西望筆

共箱

幅540*奥行130*高さ440

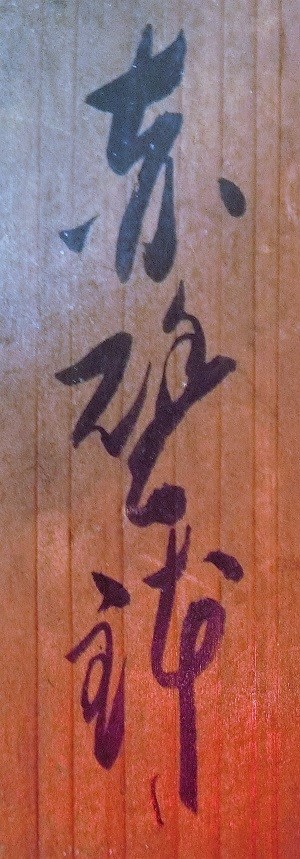

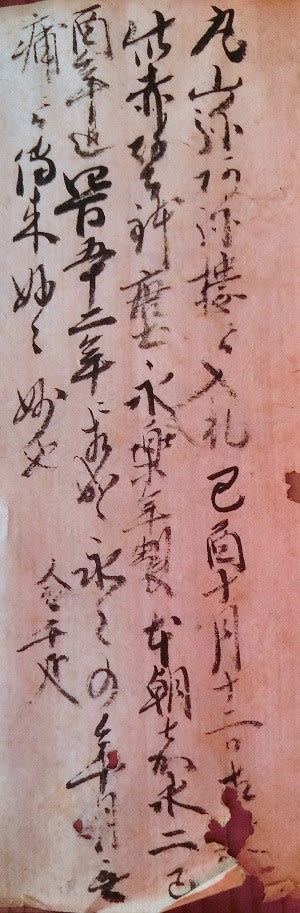

北村西望の箱書きの解読は難しい。「春?風に□□鳴く? 西望塑人 押印」とあります。真作で相違ありませんが、箱書きが判読できればこの作品の来歴が少しでも判りそうですが・・。

どうも高島屋からの購入作品のようで、一緒にあった頒布品には馬がない?ので この作品はもしかしたら頒布品と合わせての作?

***********************************************

北村西望:(1884年12月16日~1987年3月4日)日本を代表する美術家の1人(長崎平和祈念像)は有名。文化勲章、文化功労者顕彰、紺綬褒章受章(1884年)長崎県南高来郡南有馬村生まれ(1903年)。

京都市立美術工芸学校(京都市立芸術大学)入学(1907年)京都市立美術工芸学校卒業後、上京し東京芸術大学入学(1915年)兵役除隊後、本格的に美術の道へ進む。

文展で二等賞に入賞し認められる(1916年)

同朋である建畠大夢らと美術研究サークル八手会結成(1921年)

東京美術学校塑造部教授となる(1931年)京都市立美術工芸学校教諭となる(1953年)

アトリエを建設(1955年)長崎平和祈念像完成、長崎市に納品(1958年)

文化勲章受章、文化功労者顕彰(1969年)

紺綬褒章受章。社団法人日展会長に就任(1972年)

島原市名誉市民となる。市内に記念館開設(1974年)

日展名誉会長となる(1979年)

生地の南有馬町の名誉町民となる。町内に西望公園が設置される(1980年)

東京都名誉都民となる(1981年)

長崎県名誉県民となる(1987年)3月4日逝去。享年104。

作品には銘があります。

***********************************************

共箱付です。共箱は明らかに干支一揃いの箱書きと出来が違いますね。なお北村西望の馬を題材にした作品には佳作が多く、とくに馬上の女性を題材にした「女神」と冠称した作品は優れた作品があります。

ただし西望の作品は数が多いため、上記の頒布品のように型によって大量に製作された作品は物によっては数千円で取引されたりしています。鋳造した数、出来で評価が大きく違います。

極端な例では、なんでも鑑定団に出品されていた依頼品は、1体しか鋳造していない作品で500万の評価でした。

ともかく他の干支の作品は大量生産されたものと推察して放りっぱしで未整理ですが、本作品は捨ておくのはもったいない?

*いずれ干支一揃いの作品を整理する予定です。

馬上に女性(女神)を造った題材の作品で似通った作品は多々あるのですが、この作品は資料が見当たらず、来歴は現在当方では推し量りかねています。

造りも丁寧ですが、この作品の来歴をご存知の方はおられるでしょうか?

女神を題材にした作品に比して人物の躍動感が少ないようですが・・。干支の作品と一緒にされていた作品、たいした作品ではないかもしれません。

現在は展示室の飾って鑑賞中ですが、ともかく重い! 女性では持ち運べない重さです。

型からの作品、いったい何作品を作ったのでしょう? 箱書きの落款からは裁晩年の作と推察しています。他の所蔵作品で本ブログで紹介している水彩画の「松ニ紅富士」、書の「誠」もまた同時期の作品と判断しています。ひとつの作品からすべての鍵が解けることがままありますね。

量産作品にしても大きな作品は見ごたえがあります。作品には常に飾る場というものが必要ですが、さすがに飾る場所は広くないといけませんね。

飾るに際して義母が作ってくれた敷布を置いてみました。なお裁縫を得意とする義母とは使用する道具は共通ではありません

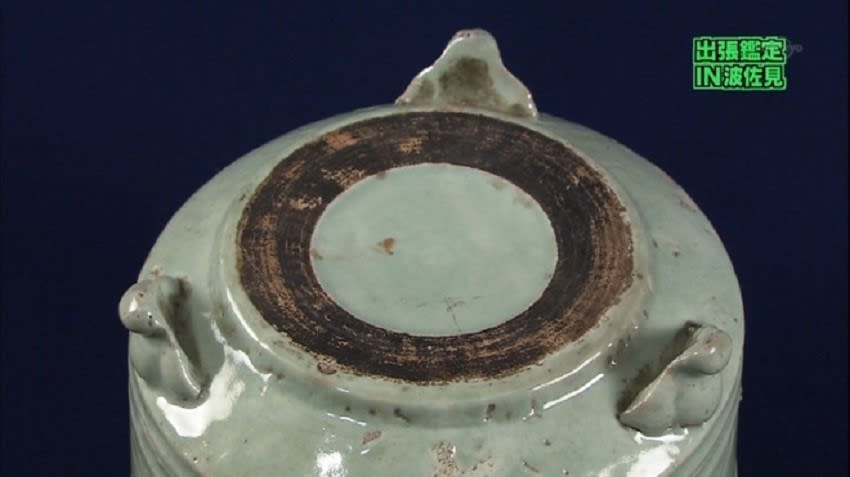

大きな鉢でも一万円以下で購入できそうです。

大きな鉢でも一万円以下で購入できそうです。